缘 起

四月里的一个寻常早间,王乃钦老师来桑莲居里喝茶闲坐。话题聊着聊着,乃钦师提起早年一个虽仅有一面之缘,却念念不忘的书画家——正兀自纳闷坊间少有他的消息——四川陈滞冬先生。近日搜寻资料,而目滞冬先生言:“予于书画之道,心存敬畏感激,非唯不敢从俗以游戏视之,直以为进乎技矣,其间有道存焉者,端在人之视听取舍而见其高下浅深也。如或一叶蔽目,一念障心,必见之以为渣滓浮沤,此滔滔者天下皆是也,而求其慧心自明,玄珠独得者,何其难耶?是故数十年来,予安于自处,未能言与众乐乐者,实自乐不暇及,尤不敢以自视之所谓明而以为天下之无明矣。” 试以解惑。

斯 文 在 兹

——陈滞冬先生的文与艺

邱路琰 /文

子畏于匡,曰:“文王既没,文不在茲乎?天子将丧斯文也,后死者不得与于斯文也;天之未丧斯文也,匡人其如予何?”

——《论语·子罕》

我在提笔写这篇稿子时,内心交织着种种的思绪,因为陈滞冬先生在我看来好像遗老遗少一样,他所具有的那种学问和品操,本不当属于他所经历的年代。他的同龄人也极难有他的渊博与深刻,并又能够不激不烈的面对古与今、中与外的文化纷争。他既是个书画家,但同时又有精深的中学与西学功底。这不得不让我想起昔时士大夫在“志于道,据于德,依于仁,游于艺”的圣训下,无不是从道德而文章,由文章而艺事的全面濡养自身。对身处现代化的人们来说,这样的人本应当属于历史小说,或者一些如我般爱胡思乱想人的梦中。直至我在陈滞冬先生身上发现了这些素养之后,我才更坚信了夫子那句“斯文在茲”的感言与自信。中国的文化也是如一个又一个如陈滞冬先生这样的人静默而坚贞地传承着人文精神。

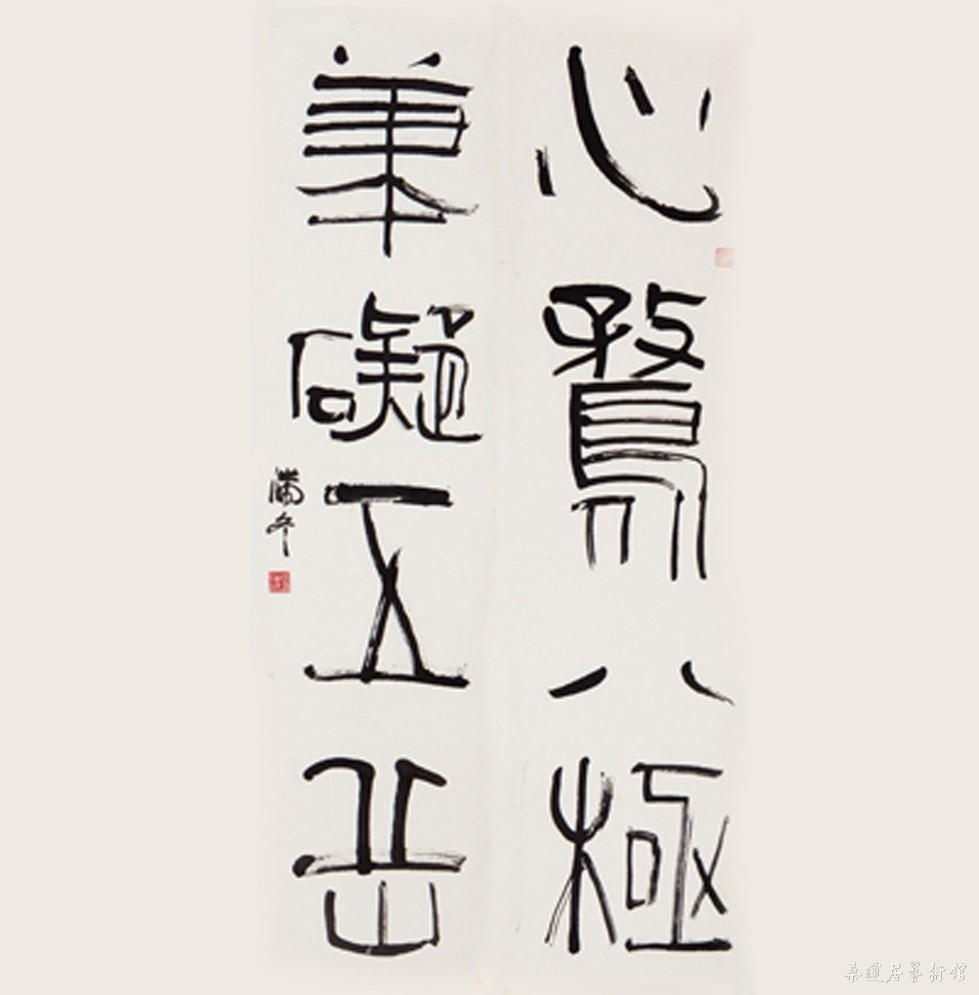

陈滞冬 心鹜八极,笔礙五岳

书者,文之所发。在这里我将透过陈滞冬先生的绘画去解读一个身处当代而又洞穿历史的学者。但往往以时下眼光去审视当下人物,总会带着几分茫然。正是鉴于此,我觉得极有必要去梳理一下即将进入我们视野的中国画诸多要素,这或许更能有助于拨开云雾,直造本源!

中国绘画从产生那天起,与所有中国文化一样,有着一个共有的学术前提——“天人合一”。在“天人合一”的模式之下,经历相当长的历史时期,形成了夏商周三代的礼乐文明,而礼乐文明的核心即是“天理”与“人礼”的统一。在这一理论框架之下,中国的艺术也始终如一的坚持着这一路线。这种“理一分殊”的哲学观,渐变化为画家体悟和观察世界的方法,并形成了一种“由内而外,以小见大”的心眼。于是中国绘画从产生那天起,就不是简单的摹写自然,他对自然的学习与参悟都带着强烈的人文气息。这种“在人游宇宙”的态度,也是中国绘画所具有的生命观,成就一种无古无今的“大人”品格。

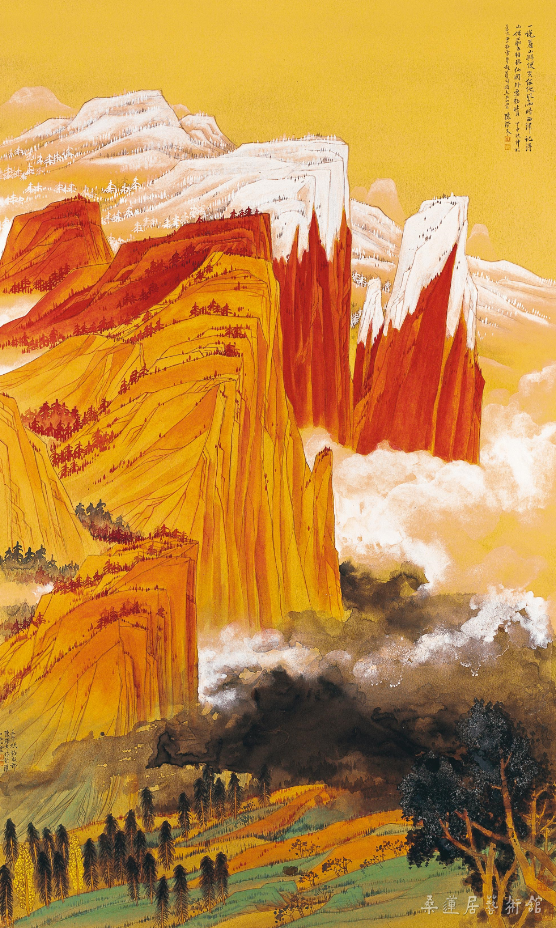

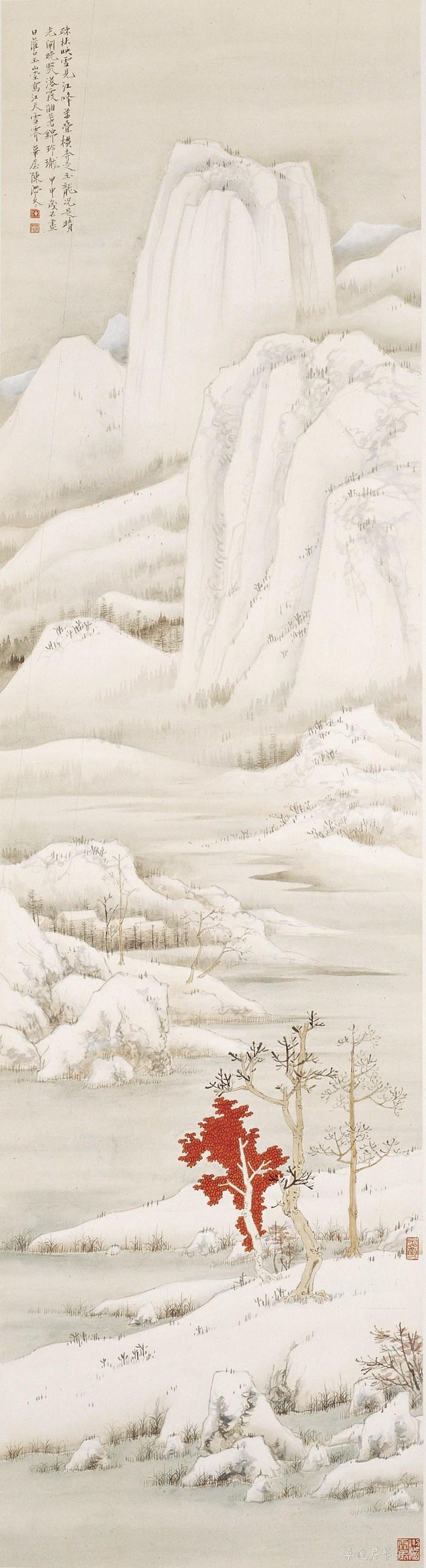

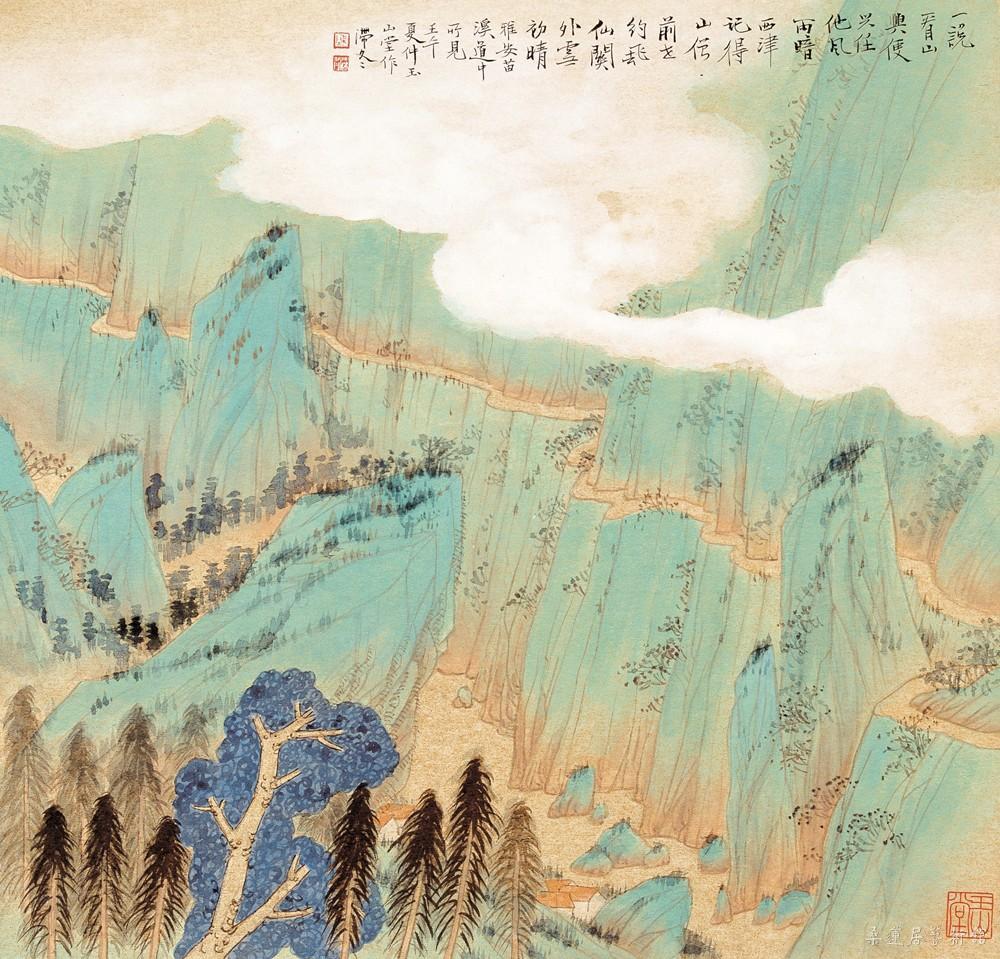

陈滞冬 西山初雪 2004年

在对中国画所具有哲学性进行简单梳理之后,再就中国画两大体系——院体画与士夫画沿革进行一次简要的认识,以便站在历史的角度去认识陈滞冬先生绘画。对士夫画(写意画)的源流问题,在美术史论界大都语焉不详,莫衷一是。而在上文中对中国绘画所具有的哲学基础的梳理中,我们可以推知,中国绘画的发展也必然走一条由“精微”与“广大”互根的模式。这种细腻的审美与雄浑的意境相融无疑,无处不表现着中国文化所具有的对人自身与自然的深情关怀,并且是在仰观俯察之后的一种再创造。将人从参自然或天帝的绝对服从,变成“人”与“天”的平起平坐,这种“与天地参”的人文精神,在中国画中是一以贯之的。

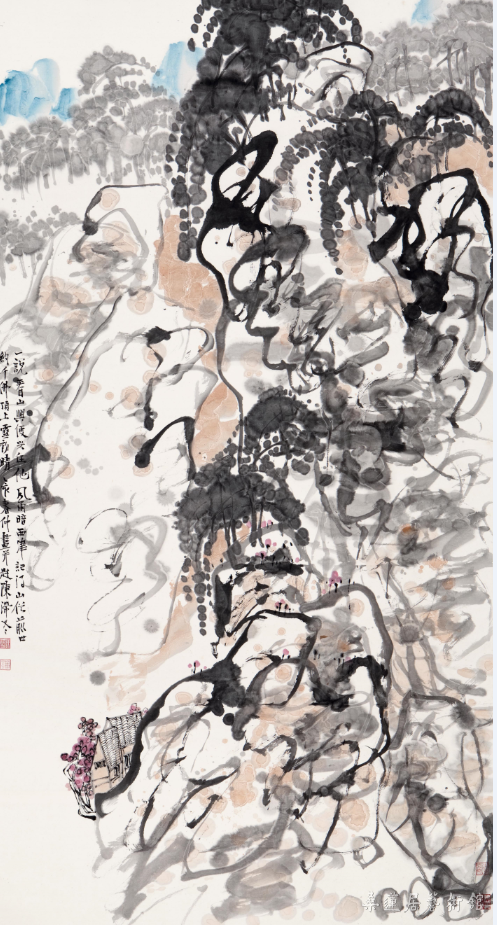

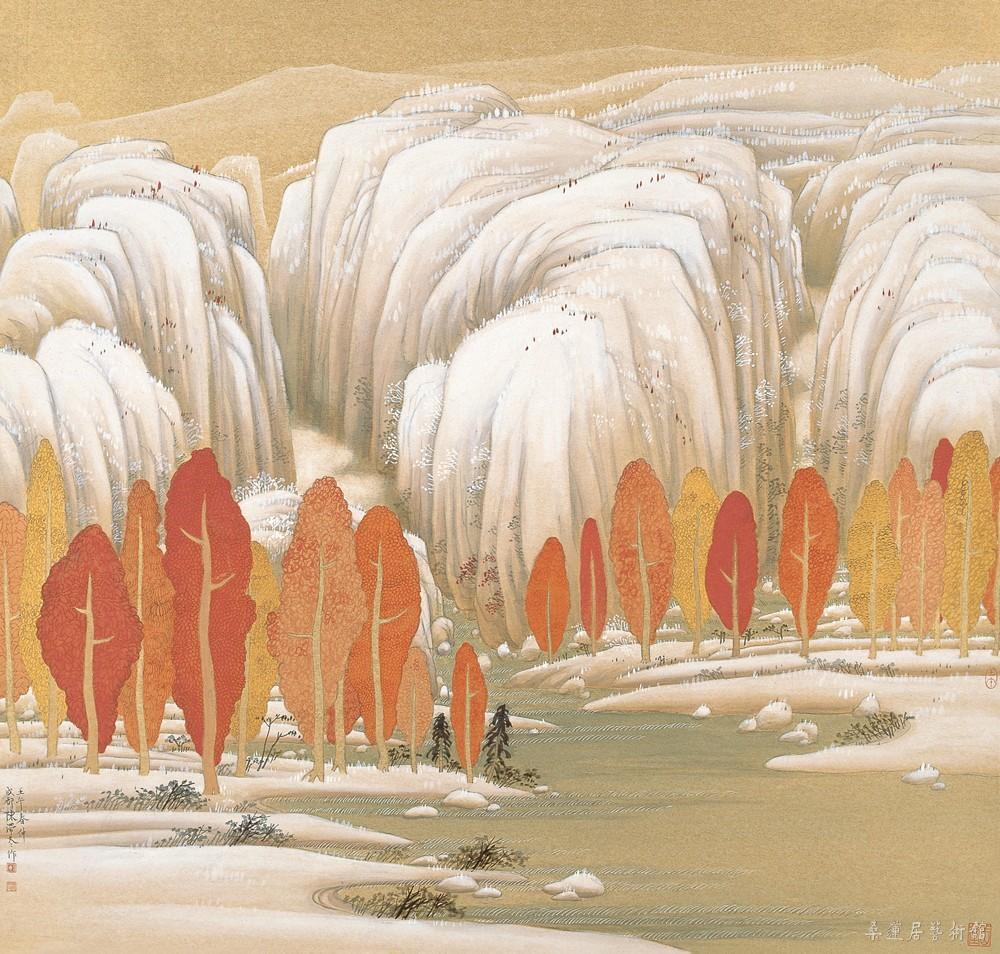

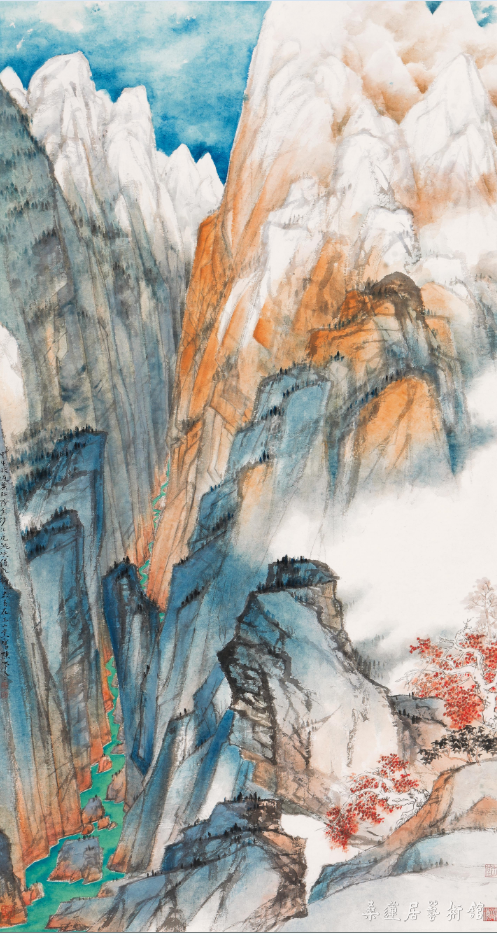

陈滞冬 千佛顶 1995年

陈滞冬先生的习画起于子莊先生的门庭,但从那时起他并不独以习画为满足,经子莊先生的引荐先后在数名宿儒门下习经史之学,造就了其坚实的中学功底。子莊先生在自明清以来的士大夫画基础之上,开创了一种应机而化,法随意生的画法,其无论是山水、花鸟都有着极为变化莫测的表现手法,猶如禅宗大德一般,对中国画学进行了一次“当头棒喝”的反思,这种反思将中国画从已程式化的士夫画与式微的院体画中解放出来,寻找到了新的路线。而陈滞冬先生在继承这一法乳的同时,更利用画法所具有的独特律感来进一步发展这一学术思想。我每当去读子莊先生的画时,经常会有一种“拳缩”之感,子莊先生的绘画有着一种极为内敛的气质,无论他的画论或简繁或鼓宕,都有如冬季的草木一般,虽有着一股天地正气,然而是晦涩而艰难的散发者,会在审美之中夹杂苦涩的味道。而陈滞冬先生绘画中那明快的线条与节律,表现出的则是一种雄强而广大的气象,这种美学追求本身也是五代北宋时期中国画应有气质,但随着北宋的偏安,中国绘画的气局越来越小,这点从南宋绘画的取角式构图中也可见一斑。至元明之后中国画渐变为一种笔墨游戏,少去了礼乐文明应有的浩浩荡荡充斥于天地的正气,把人与天分割开来,独自向内去发展,并形成了重心性的笔情墨趣。这种只重笔情墨趣的绘画,使得中国绘画的面目与精神大打折扣,这无疑是无明以来那些追求精神解放的前贤始料不及的,但庆幸的是,陈滞冬先生在反复沉潜于中华文化之后的这种绘画表达,让我们能够在这个工业化日趋严重的时代寻觅到人文与艺术的源头活水。

陈滞冬 山水

之所以在前面花费了不少口舌来进行绘画史论的梳理,是因为陈滞冬先生的学术背景极为多面,不然很容易被这位先生的笔花墨雨弄得“天华(花)乱坠遍虚空”这是因为在子莊先生的法乳之外,先生还随晏济元先生继承了中国绘画的另一个系统——北宋院体!

陈滞冬先生在素贞画屋问道,是他绘画艺术的“楔子”之行,由此开始了他对自唐至五代北宋时期绘画的研习。在中国绘画中,以黄筌为代表的院体绘画,是中国绘画中的“礼器”,那种具有恢弘的廟堂之气又生机具足的画风,实可以为失落的礼义在绘画中找到寄予之地。可惜的是这一画法自南宋以来渐成绝学,直到张大千为代表的一群有志之士,才重启了中国绘画的这一“机关”,然天不遂人愿,中国绘画又在特定的历史背景下一落千丈,一种以西画为内功,国画为形式的“中国材料画”,趁势而起,以致中国绘画的技法与品鉴发生不可逆转的悲剧性变化。时值今日我们大多数的画家,仍然是不断在从事着这种中国材料画技术并名利双收。脱离了中国画理基础与人文背景的绘画,根本不能算中国画。在这种极为衰微的学术背景下,陈滞冬先生在晏济元先生那里获得了进入这一系统的入场卷后,便孜孜以求于古人的著作与画迹中,加之在子莊先生那里继承的士夫画优良品格,于是在中国绘画的学习与研究上始终保持着一种“阴阳互根”的状态,他将院体绘画与士夫画进行的所有努力,是怀着对中国人文与艺术的振疲起衰之心去探索的。身为一个体制之外的学者,这种艰辛与其身上所担当的历史责任感,不得不让我心生敬意,所以在他笔底的世界中,我常读出那种雄强而高洁的精神力量,并以美来感召人心的良知与良能,这就是绘画所应有的审美之后的余音。

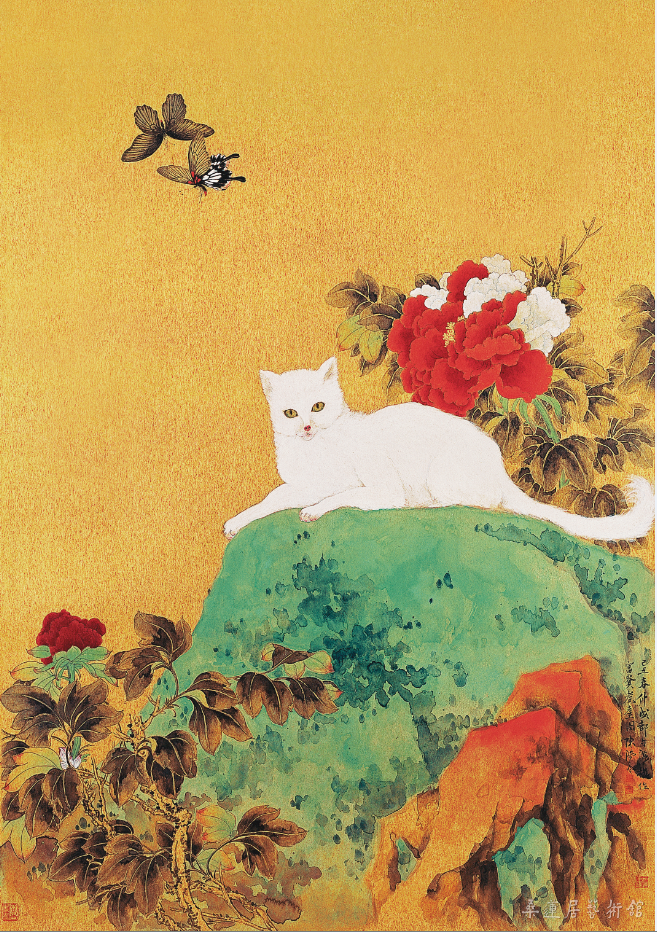

陈滞冬 富贵耄耋 2004年

每当我沿着幽静道路前往玉山堂问道的途中,我惚如进入了一片落英缤纷,芳草鲜美的桃花源,与陈滞冬先生的那种自在的交流让我深受感动,先生每每让我有“仰之弥高,赞之弥坚,瞻之在前,忽焉在后”之感。此篇文章动笔以来,几经反复而未能成,因为一个给予自己以生命深深触动的人,往往让我难以言表。希望我拙劣的文笔,能有引玉之功。

——辛卯寒露

复之记于敬一画屋

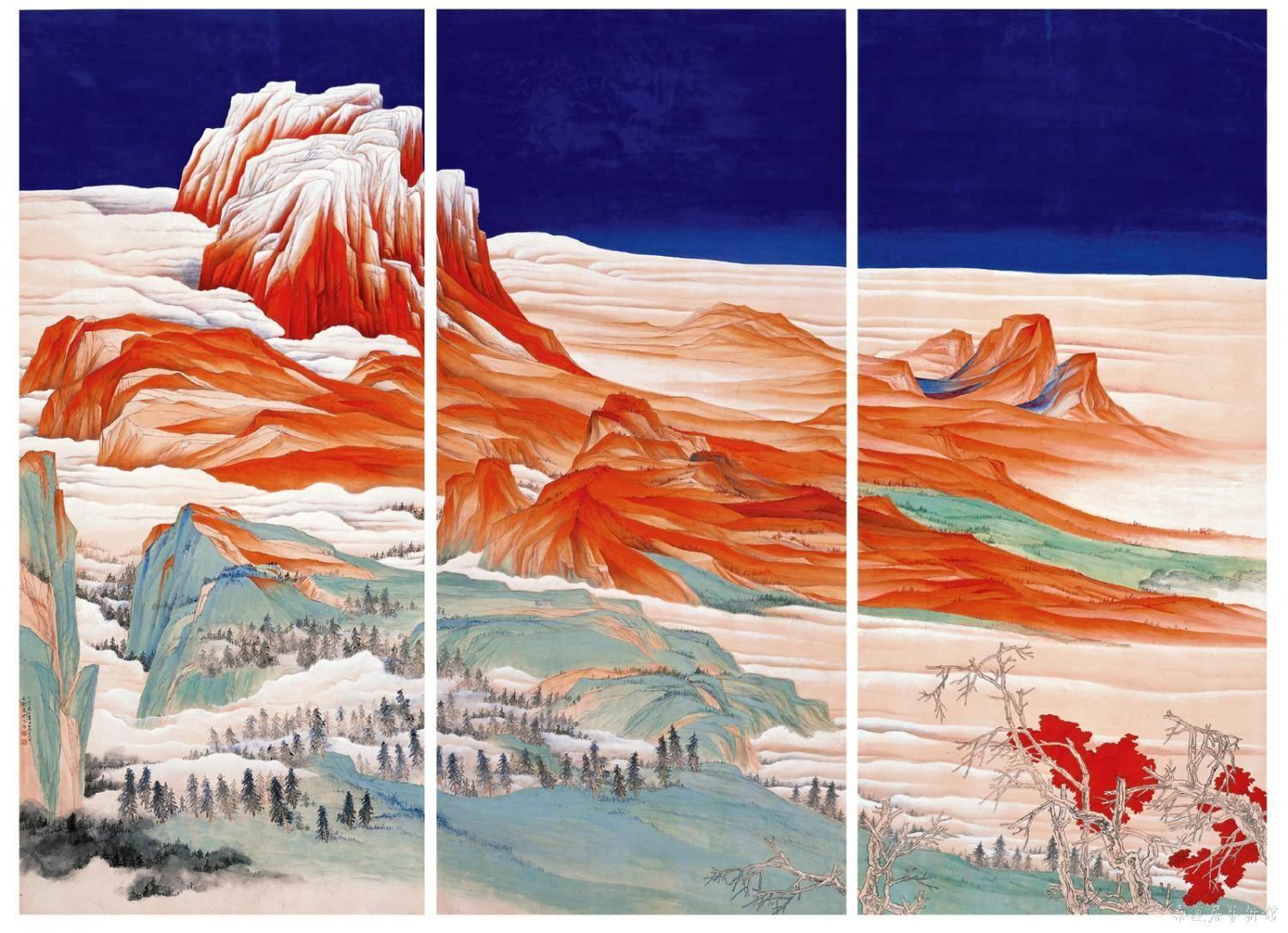

陈滞冬的画,有中锋勾勒,有层层烘染,有逸笔草草,有略加点染。其中,我偏爱他的山水花鸟;山水花鸟画中,又偏爱他工笔的一路。我喜欢他工笔山水画的“静”和工笔花鸟画的“雅”。中国自文人画兴起以后,山水画家惯于用水墨表现他们淡泊自守的情怀和高蹈远寄的心灵世界,他们不愿、还是不敢用重彩,惟恐犯了“邪、甜、俗、赖”(黄公望语)的大忌。明人仇英学了唐人李思训、宋人王希孟的青绿山水,便总被翻出他的漆工出身,被排斥在以雅淡著称的“吴派”画家之外。陈滞冬没有忘却“水墨传统出现之前那个更为悠长久远的色彩斑斓的时代”。他不避灿烂的大红,也不避耀眼的翠绿和明朗的天蓝,他用传统的矿物颜料,在熟绢、熟宣、颜色布上层层敷染,不厌其浓,不惮其厚。令人注目的是红、黄、绿、蓝在他的笔下没有了一点火气,他就用这红、黄、绿、蓝表现万古不变的静,表现超出人寰、达于天际的至美至乐,表现寥无人迹、恍若隔世的境界。他是在用画和天地对话。我对陈滞冬说∶“你画的不是自然中的真山水,你画的是幻想中的自然、你灵魂的寓所、你精神的家园。”“正是这样,”陈滞冬说,“20世纪高科技的发展,使人与自然越来越隔膜,人把自己看得太强大了,人变得越来越不了解自然。我想展示大自然最伟大的一面,我想把自然美的本质揭示出来,把心中幻想的自然表现出来,呼唤人类的觉醒。基于这样的思想,我已经构思好喜马拉雅山系列∶未进藏前,画喜马拉雅之梦;进藏以后,画喜马拉雅之旅;出藏以后,画喜马拉雅之忆,我的内心已经存在有一个广阔的世界,一个新天地,一个创造的宇宙。我将把这隐秘而光彩陆离的世界揭示出来。”他的工笔花鸟,一望而知出自宋人花鸟,与陈之佛、于非闇一路,一样能得宋人精髓,“画幅中潜存着一层深深的静寂。就是尺幅里的花鸟、虫鱼,也都像是沉落遗忘于宇宙悠渺的太空中,意境旷邈幽深”。

——宗白华

陈滞冬 梨花双鸠 2000年

陈滞冬 梨花小鸟 2004年

陈滞冬 工笔重彩

陈滞冬 工笔重彩

陈滞冬 工笔重彩

陈滞冬 虎跳峡 2015年

陈滞冬 彭州牡丹谱·状元红 2013年

陈滞冬 彭州牡丹谱·佛头青 2013年

陈滞冬 藏女与马 2014年

人物

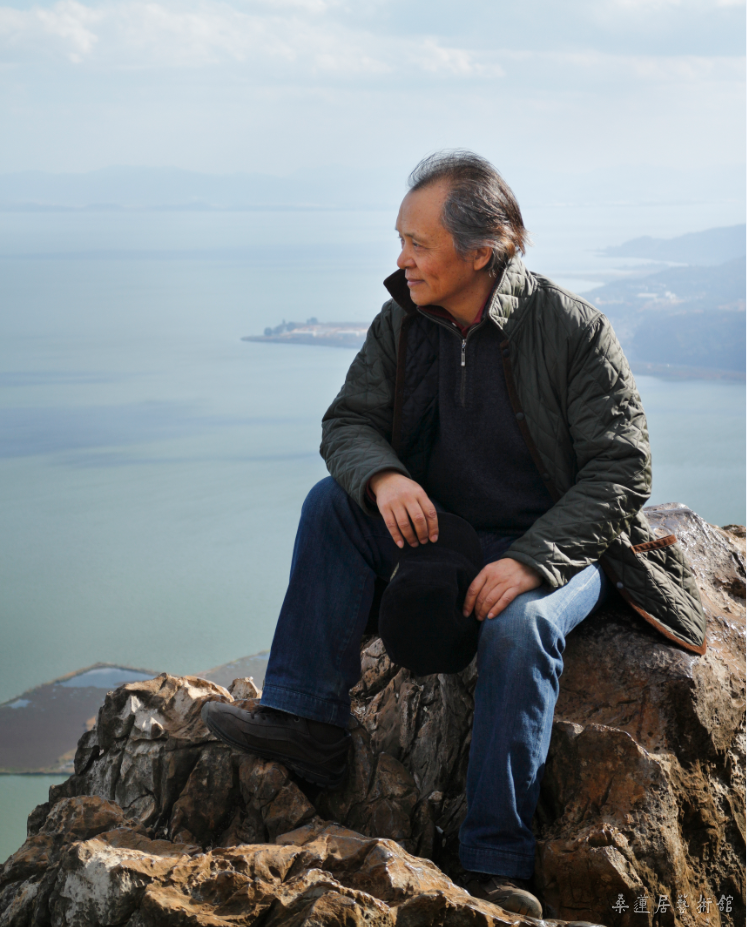

陈滞冬 画家、书法家、艺术史学者,自由撰稿人。先后师从著名画家石壶(陈子庄)先生、著名画家晏济元先生学习中国水墨画以及工笔重彩画。早年毕业于四川师范大学中国古代文学研究所,文学硕士。

曾出版著作:《中国书学论著提要》、《中国书画与文人意识》、《吴道子》、《图说中国艺术史》、《甲骨文金文》、《石壶论画语要》、《张大千谈艺录》等。作品集:《陈滞冬画集》、《陈滞冬书法集》、《现代书法字库·陈滞冬》、《玉山堂作品总目》、《秋月春风》、《帘卷西风》、《秋色连波》、《知北游》、《花非花》、《沉醉东风》、《口头禅》。曾在成都、兰州、太原、南京、杭州、威海、郑州、台北、巴黎等地举办个人画展。

文图来源网络,桑莲居整理汇编。

转载请注明出处。

投稿信箱:2251797470@qq.com

一种积极的生活态度