顾元恺,原名顾群,生于上海。

少喜临摹,嗜文学,好古敏求,转益多师。

1988毕业于浙美国画系山水专业,

1995年辟画室(襟龙堂)于昆山周庄,

1997年于上海美术馆举办首展《无极之征》,

1998年入闽,学佛习定。

2019年至今,专攻中国指墨山水画及中国画基础教研。

●

●

●

混沌 · 恒定 · 活泼

文_ 果 然

几年过去,顾元恺老师又多了几分笃定和喜悦。就像他勉励友人的话:“尽可能地保持欢悦,并与更多的人分享”,他也着意于此。

对于顾元恺来说,指墨画是一种“欢悦”,也是一种使命。很多人对指墨画十分轻视,在谈论中不乏“野狐禅”、“投机取巧”一类的字眼和嘲讽的语气。质疑声中,顾元恺有过矛盾和警惕。但四十多年来的训练和学养沉淀,促使他重新观照指墨画的历史和意义。该是正本清源,廓清人们原有认知误差的时候了。

如顾元恺在《中国指墨画重讲》一文中所述,指墨画是一宗又古老又待新辟的画种。过去,指墨画曾是宫廷画院的专设画科,甚早已远播东南亚和欧洲,享誉中外。宋元明清,指墨画迹大量存世。论著指墨画者亦不在少数,如宋谢举廉、明姜绍书、清高秉、近代潘天寿等。在顾元恺看来,时人的漠视是对东方艺术传承的疏漏,它值得珍视和普及。

指墨画技法亟待完善,离不开具体细节之明确、提升,更重要的是理论界定的清晰化:首先,不是笔的代替,而是独立之一门,不然容易在基础上概念就含混。其次,须明白无误地彰显:指墨画之特殊性在于刚健含婀娜。此虹叟晚年之期也。再者,有格外生趣,不以通常画旨谓高低,或崇疏离意向称透脱。辄山水未必似山水,宇宙未必限宇宙,机括自然,心造微茫,可矣哉。

庚子十二月十七元愷并识。

本质上,指墨画接近于“无所有而无所不能”。无所有,不强调外在工具,以自具之手指绘写;无所不能,既诠释广大与精微,又展现精神与欢愉。它突破了条条框框,回到原点,回到童真童趣,用十指连心、寸寸相关的真态去进行。这是一种原始的力量,朴素的,本能的,直觉的抒写。指墨画是一指禅的心法。所谓“真画惟心”。顾元恺老师指出:“表面上看,视觉艺术都是在塑造一种景象和境界,但是它最重要的是心手双畅,你我皆欢,是更多的人在当中受到感染和感动,而且流连忘返。”

毫无疑问,顾元恺的画作贯彻了这样的思考。他擅于拿捏意境,唤醒自身,以指写心,将山川草木之大美与人共赏。

在他所营造的意境中,悲和喜、静和动、虚和实,此起彼伏,又浑融无迹。细处的动荡通过奇妙的路径流向了整体的静,大动而能大静。点、覆、浑、匀之间化实为虚,目光虽穷处而情脉不断,虚实相合,引人入“境”地。一路上,“可居”、“可游”,有悲有喜。结束“旅途”,则复归宁静,而心有余音。这样的山水,多看几遍,总让人生出“山水本该如此”的笃定感。

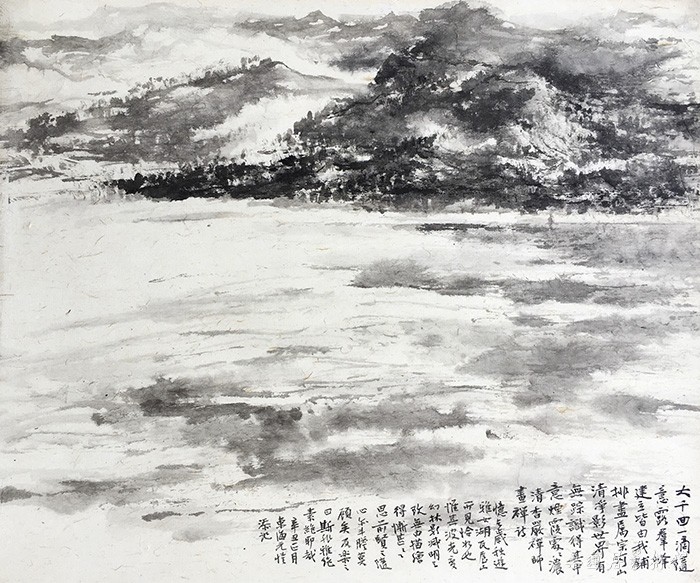

大千回一滴,随意露群峰。建立皆由我,铺排尽属宗。河山清净影,世界有无踪。识得其中意,烟霞处处浓。清 · 香岩禅师《画禅诗》。

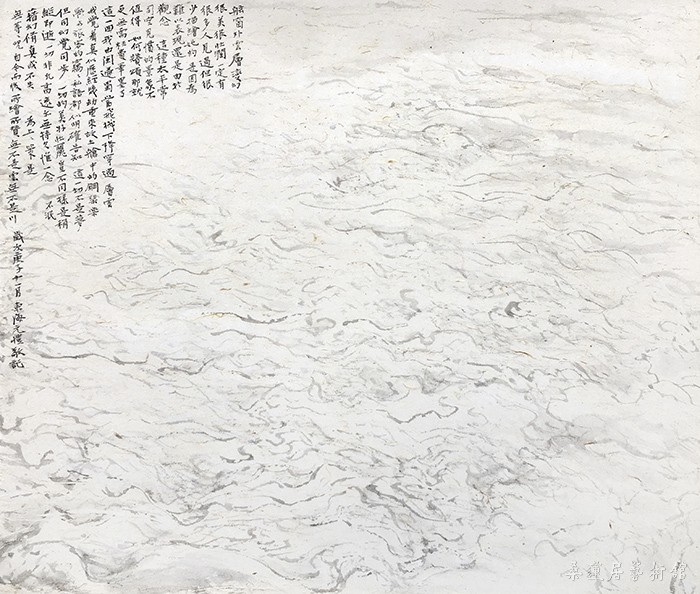

忆去岁秋游雅女湖、瓦屋山所见恰如也。惟其波光变幻,林影灭明之致,无由描绘得,惭甚惭甚。思前贤之随心,亦斗胆莫顾矣,反乐之曰:斯非雅绝、素绝耶哉!

辛丑正月东海元愷添记。

云水何其渺,点染足千秋。

庚子腊月元愷并誌于广都。

仔细体察,顾元恺的作品画面占据着传统的内核。他用传统的正大之道垒起九层之基,在形式上自由出之,不乏立体的,多维的现代构成。在技法上,顾元恺做了大量的淘汰。他足够自信,也十分知足。“有这种自信,才有一种真实。我自己知道,我画的时候不再是重复我原有的自己,也不再是去跟别人做一些什么攀附”。可以说,顾元恺是颇受“外师造化,中得心源”这一古老训示的赐予。他常常从自然山川获得力量。当然,这里的山川不是孤立的。平原、丘陵、一草一木、寻常绿茵池沼等等都可映照。它们是清晰的存在,没有距离。

到了最后,传统而不拘泥,自由而不放纵,有一种潜在的平衡,不等同于中庸,是更靠近“混沌”的生命形式。《庄子 · 应帝王》里的混沌之喻充满了先哲们极大智慧。顾元恺孜孜以求的正是那自然纯朴,回归整体的“混沌之美”。

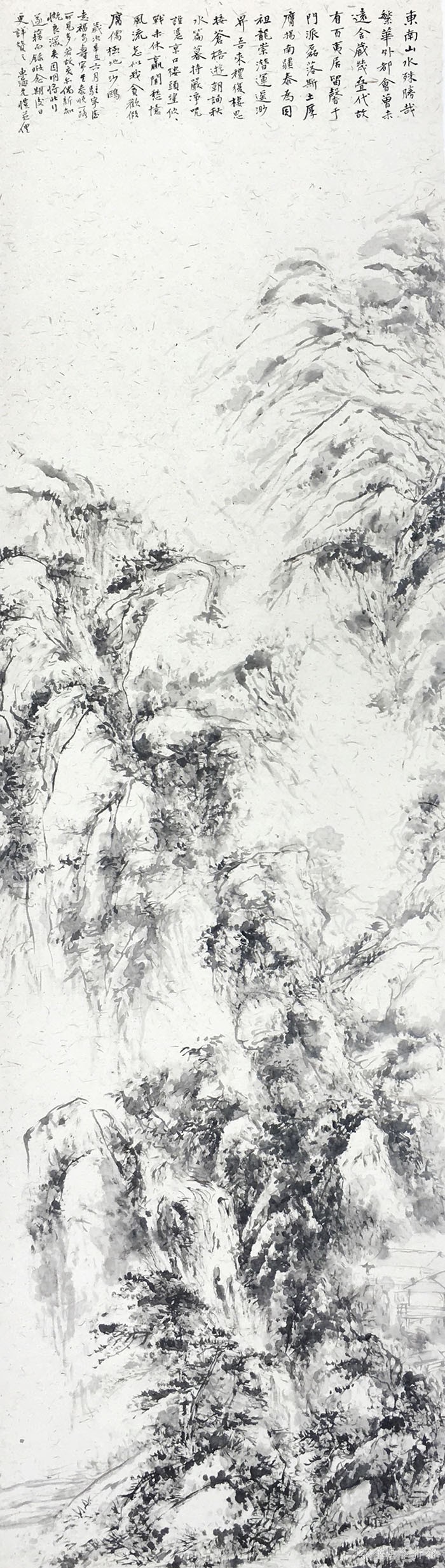

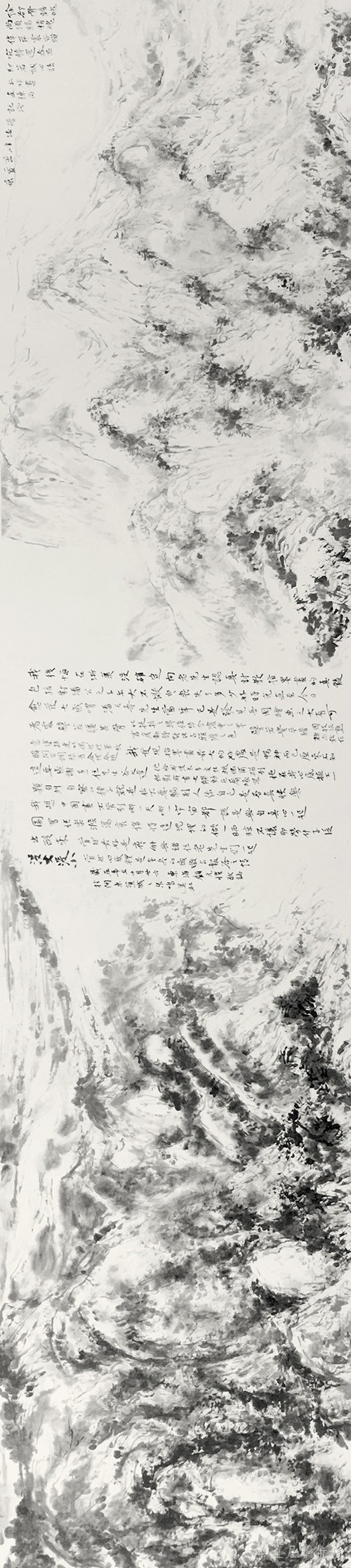

东南山水殊胜哉。繁华外,都会曾未远,含藏几叠代。故有百夷居,留馨于门派。磊落斯土厚,膺扬南疆泰。为因祖龙崇,潜运遥渺界。吾来礼复栖,思接苍梧游。朝诵秋水篇,暮持严净咒。谁凭京口楼头望,攸攸,战未休。赢闲愁,忆风流,怎似我贪欢假腐儒,极地一沙鸥。

岁次辛丑六月,驻宁德,走福安、寿宁至泰顺一路。所见多若故交,亦偶新知,慨良深矣。因明将北行,遂藉而录暇念,期后日更详赞之。

顾师说画拾零

选择指墨,不唯工具论英雄

潘天寿先生一再谈,不要小看指墨,这个中国画里面的一指禅,它的意义是了不起的。所有人都在崇拜工具,欧洲的工具论、新工具论,都是把工具推崇到无可附加的高度,谁掌握了工具,掌握了最新的科技就可以霸道天下?在中国的文化里面没有这个道理。唯工具论或者说唯科技论,将来一定是入魔的,恰恰要尽量地减少。我讲的指墨是不再特别强调要用哪几个手指头,或者手指头有一些什么特殊的炫技技法,而是要回到本原。实际上是要做减法,尽量不要在画画的时候去想对于工具的控制,让工具形成一种独立的表演,这已经是违背了它的本质。

原先,毛笔的发生,根据传说是两千年前蒙恬大将军创造的。根据出土文物,是从汉代到现在,不到两千年。但是从艺术史实上讲,中国东方的绘画至少三千年。三千年比两千年,哪个更悠久?哪个更庞大?两千多年前,中国的先人们,他们拿什么画画?没有毛笔,能不能画画?能不能画得更棒呢?未来,不知道是一万年还是十万年,我们不一定用毛笔画了,我们可能用电脑,用软件,甚至更高级的技术。毛笔是其中一个非常短暂的过程。所以,真正从历史和未来的史学观来看,绘画都不应该只是限制在这么短暂的一个工具概念里,应该有更庞大和浩渺的眼界。三千年前,特别是西方美术史论,早就已经谈到了有很多原始的岩画壁画,有大量用手画的痕迹。原始陶瓷上面很多的印、贴、刻、捏、掐之类,大多都是手,我们人类自己的手留下来的痕迹。那些东西是艺术吗?我觉得那是生命最直接的诉说,那更是艺术,而不是形成了庙堂之上歌功颂德、粉饰太平的巨幛。艺术,它的包容性和外延应该是极其广阔的。特别是中国绘画,更不应该只放在宋元明清这么狭窄的范围去吸收营养。美术史与绘画史的训练是其中之一。它还有太多其他的,包括工艺、陶瓷、玉器、青铜,包括三星堆这些所谓原始时代的伟大创造。这些都是美术史、艺术史的范畴里面应该着重强调和继承的。

中国画画的是什么?是气,是神——它不是形态,不是具体的一颦一笑,姿势神情,都不是。它只是里面的穿插引导,小小的路标和启示而已。但是总的来讲,它是一个大的宇宙世界。它要你到那里面去,一下子进去漫游,能够有这样的一种掌控,是一种俯视,是一种全息的观念。

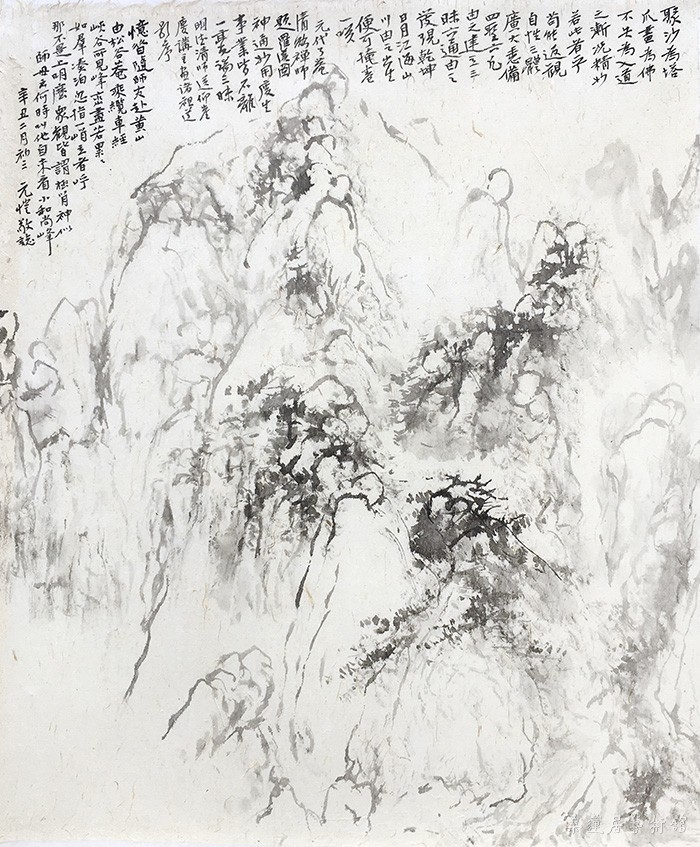

聚沙成塔,爪画为佛,不失为入道之渐况,精妙若此者乎,苟能返观自性之体,广大悉备,四圣六凡由之建立,三昧六通由之发现。乾坤日月,江海山川由之出生,便可掩卷一笑。 元代了菴清欲禅师题《罗汉图》。

神通妙用度生事业,皆不离一毫端三昧。 明 · 德清师《送仰崖庆讲主画诸祖道影序》。

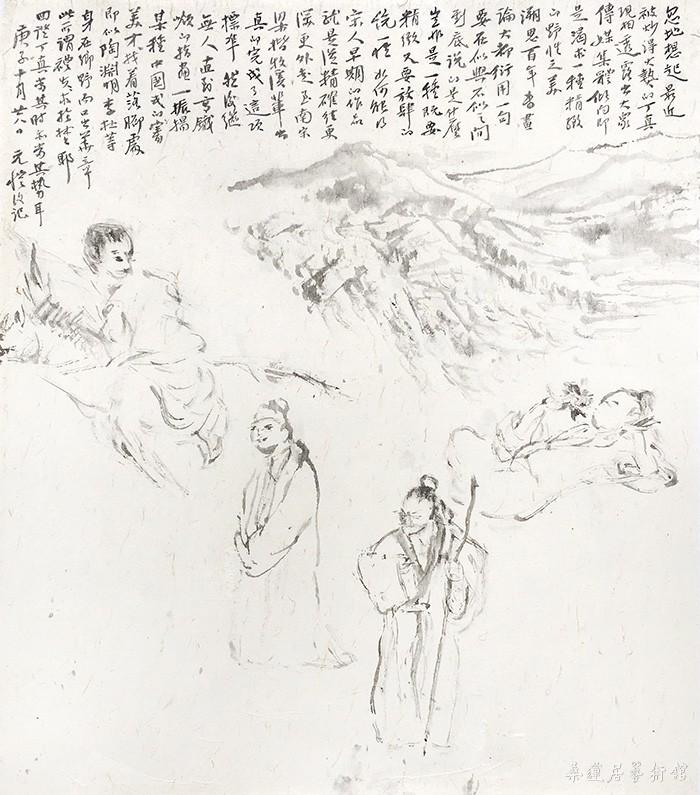

忆昔随师友赴黄山,由松谷菴乘缆车经峡谷,所见峰峦尽若累累如群凑泊。忽指一峭立者呼:“那不是上明么?”众观皆谓极肖神似。师母云:“何时叫他自来看,‘小和尚峰’。”

辛丑二月初三元愷敬誌。

“抽象”之我见

没必要纠结于抽象。抽象难道是一个问题吗?中国书法是不是抽象?你认为它有什么妨碍吗?音乐抽不抽象?它告诉你什么视觉形象了吗?风云变幻、雷霆暴击,是具象还是抽象?

什么又是具象呢?“孔方兄”原是具象,现在是电子货币,你说是不是抽象?这个是必然性,它只是一个自然迁变的过程。

抽象或具象,实际上在于我们自己的界定。“如人饮水,冷暖自知”是具象还是抽象?对于说的人,自己知道这是再具象不过的,但说不出来,道不明白,你说出来别人听了也不是那么回事。通过语言的形式,其实本身就是一个抽象过程。任何的形式都是,只不过看抽的什么象。然而,“凡所有象皆是虚妄”!千万别在这个概念,特别是绘画艺术当中再去琢磨这种“象”。要不然的话,我们自己的很多概念都没有办法提升。我们一直着眼于像不像啊,对不对啊,实际上都是停留在非常初级,或者说比较幼稚的状态。

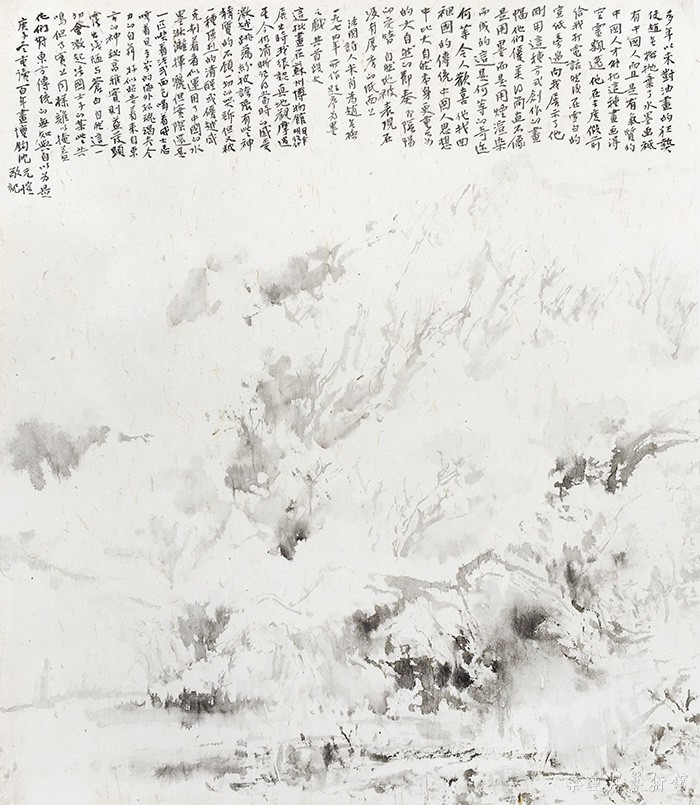

“多年以来对油画的狂热,使赵无极抛弃了水墨画。只有中国人,而且是有气质的中国人才能把这种画画得空灵、飘逸。他在去度假前给我打电话,然后在雪白的宣纸旁边向我展示了他刚用这种方式创作的画幅。他们优美得简直不像是用墨,而是用烟渲染而成的。这是何等的奇迹,何等令人欢喜!他找回祖国的传统——中国人思想中比大自然本身更重要的大自然的节奏,即阴阳的交替,自然地表现在没有厚度的纸面上。” 法国诗人米肖为赵无极一九七四年所作题序《为墨之戏》其首段文。

这批画在苏州博物馆(贝聿铭设计)展出时,我很认真地观摩过,至今仍清晰记得当时的感受:激越、跳荡、纷披、夸张,有些神精质的不顾一切的哭诉,但又被一种强烈的清醒或优越感克制着,看似运用了中国的水墨,淋漓挥洒,但实际还是一匹吃着法式面包,喝着威士忌,哼着贝多芬的海外孤魂,竭尽全力地自舞,好似昭告着来自东方的神秘、高雅,实则益发显露出浅陋与苍白。自然这一切会激起法国士子的某些共鸣,但事实上同样难以掩盖他们对东方传统的无知与自以为是。

庚子冬重读《百年画坛钩沉》。元愷敬记。

题 画

我基本上每张画都会在画到第六七成时,贴到墙上看。后每画一成都有思绪。贴上墙后,置身画外,对比、增删,从这些思绪中慢慢理出比较明确的可以题画的语句。如此反复,是一个烧脑的过程。

题画诗是一种脑子的训练,是对文学文字的调度,它同时有格律和音韵的要求。比方说这个意思落实到几个字眼的时候,有几十个字给你选择。你选哪一个?哪一个更恰当?而这种训练非常重要。我认为中国画之所以能够形成不同的绘画种类离不开这些方面。包括用典,我在题画诗里尽量不用典故。为什么?怕以后人家越来越不熟悉关于史论方面的东西,就尽量不用,而用活化的,现在的所谓俚俗之语。宋人也在讲这些东西,苏东坡和辛弃疾,包括柳永,就是大量用白话用市井之语来写诗或词。

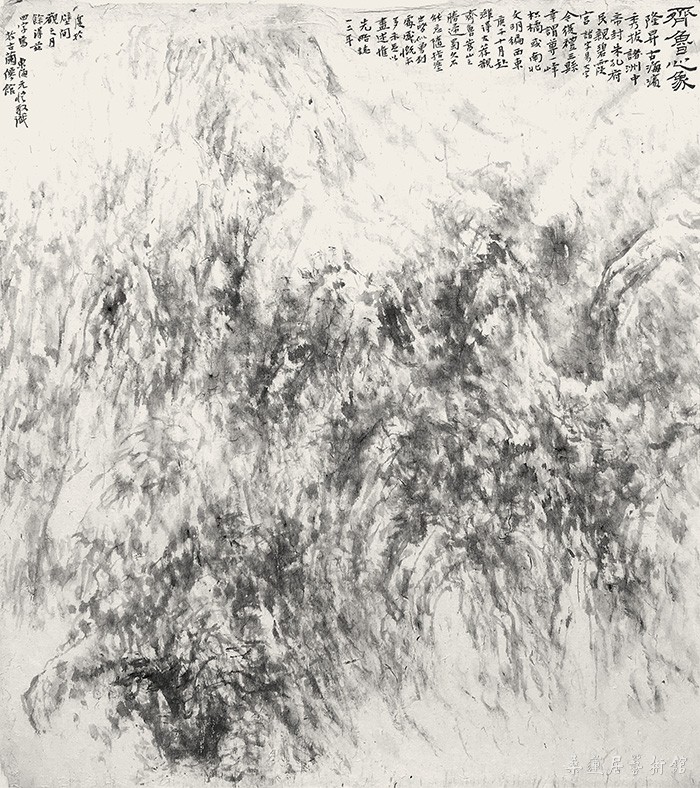

齐鲁心象

隆升古海滨,秀拔诸洲中。帝封朱孔府,民亲碧霞宫。(诸字易大字。)

今复礼三县,幸谓尊一峰。枳橘或南北,文明偏西东?

庚子十月赴潍,得友荐观齐鲁嵩山之胜,归蜀久不能忘。随指涂出,皆似曾到处。感慨亦多,未足以尽述,惟先略誌一二耳。

复于壁间观之月余,得兹四字焉。东海元愷敬识于古兰仙馆。

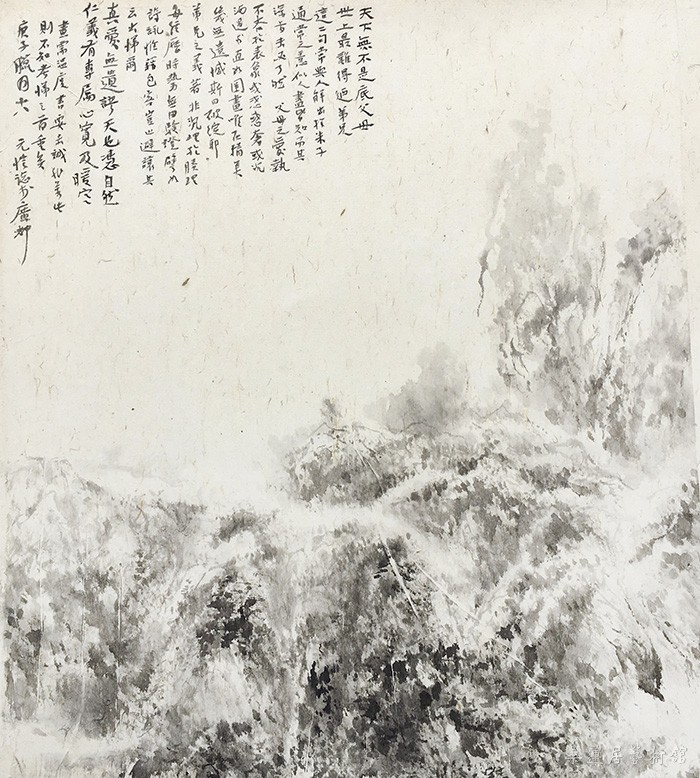

天下无不是底父母,世上最难得乃弟兄。

这二句常与人解,出于朱子。通常之意似人尽皆知,而其深旨未必了然。

父母之爱执,不吝于表象,或惑奢或沉湎,过求直如图画。唯在精美,几无遗憾,斯曰:破绽耶?弟兄之义著,非沉埋于腠理,每经历时势,无由验证。譬如诗咏,惟藉包容,岂止避让,其云出悌尔。

真爱无遗谬,天也凭自然。仁义有专属,心宽及暖寒。

画需温度,书要赤诚,非若此则不知孝悌之首重矣。

庚子腊月十八元愷誌于广都。

一切如如

我病过一段时间,一天就吃一顿,极度营养不良,睡眠很少。大部分时间是打坐,为了止疼。手指关节都变形,行走都困难。幸亏那段时间是有意义的。我想办法把手和毛笔固定着抄经,或者抄历代祖师的一些话语录。在抄的过程当中,可以忘记很多东西,而且可以有一种坚定和喜悦,虽然身体出了问题,但清楚地知道心没有问题,这就行了。就像潮汐里的礁群,任周遭风雨,或偶尔掉落小石,仍自岿然。

我曾跟一个小伙子讲过:“我尽可能地保持欢悦,并与更多的人分享。”

“我努力地保持快乐”,相信无论是做哪一行业,还是修哪一门功夫的人,他经过多次的淘洗之后,大概最终所能够剩下来的有骨头有分量的话。第一,有“我”在,不是无我之境;“尽量保持”那是一种恒定;“快乐”是一种最终的选择,你完全可以选择不快乐,可以选择暂时性的快乐,也可以选择永恒的极乐。这里面含义很多,看每个人自己的决定,重点是尽量地保持。

什么叫尽量?如果你所选择的是终极的无限,你的“尽量”也要随之而扩大和改变。“尽可能地让更多的人分享”,这个类似于愿望和祝福。但是注意,不是抽象,是具体的。“尽量地保持”是对自己,但怎么能够尽量地让别人也分享,那是要付出努力的,不光是停留在嘴巴或者心上,你要付出足够的勇气,才能说得出,也让别人能够感受得到。这是两方面的平衡。

至于我的作品,有人认为是站在“现代性”和“传统”中间。我自己要思考是不是能够当得起、做得到、称得上?实际上,这个位置不是一个死的静态,它一定是个游移态,是活的状态,有的时候那个方面强,有的时候这个方面强。我稍微注意一点我就能远离一点所谓的传统,但是我稍微更注意一点,就“荡”回来了,但不是“退”回来的概念。像个钟摆一样,它的价值就在于“来回”,不代表它原地踏步,而是像人们所认为的螺旋或者波浪状态,代表进步。它回到原点,并不代表着重复。有一个比喻,我们的心念和意识状态是钟表上的那几根针,时针、分针、秒针,都得要动的状态,没有动的状态它就停了。所以画面也罢,表现形式也罢,语言也罢,或者我们的交流行为都是比较动态的,如果你默然的话,别人只能靠猜测,所以你要显示它的精确性,精确度就是要精确到毫秒,有的钟就有第四根针。但是别忘了,它中间有一个不动的,钟表所有的动都离不开一个不动的东西,叫大轴。

这个“不动”,是传统里面有种恒定的东西,是“天都变了道也不变”般的不易,是恒道。不管外表发生什么变化,它是根本的东西。当然它是以大安静的状态来出现的。

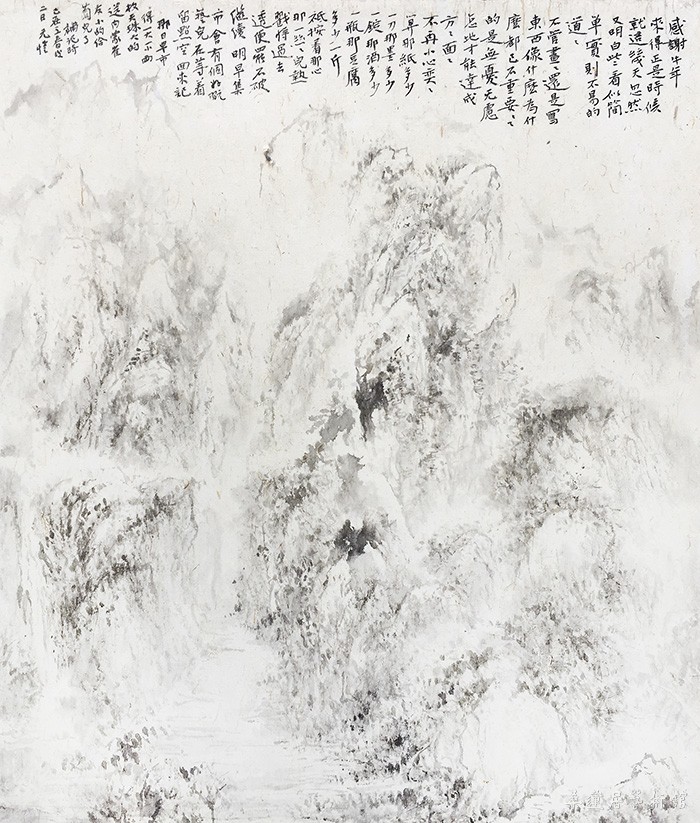

感谢牛年,来得正是时候。就这几天忽然又明白些看似简单,实则不易的道道。

不管画画还是写东西,像什么、为什么都已不重要,重要的是无忧无虑。怎的才能达成方方面面,不再小心奕奕,算那纸多少一刀,那墨多少一锭,那酒多少一瓶,那豆腐多少一斤,只按着那心,那一丝丝儿热戳将过去,透便罢,不破继续。明早集市会有个好玩意儿在等着。留点空回来记。

那日早市,得一大一小两枚天珠。大的送内蒙崔友,小的给兰儿了。补记时已在立春后二日。元愷。

警惕“舒适”

“舒适”一直是我很警惕的两个字。就像我画画,画到不动脑筋一样,那个叫舒适。“舒”就是可以放松和松懈的各种状态,作为艺术的从业人员来讲,是要非常警惕的。舒适感包括行、住、坐、卧、吃东西等等。有一些舒适已经不光是身体的舒适,而是精神的、心理的,甚至是虚荣的某种补偿,这种舒适感非常容易中毒。特别是“适”,这个“适”是适应和适当。适应,这是作为一个生命体必然要经历的,不适应就容易出问题。一味适应的话,你的独立价值、思维价值何在?你将变得雷同。但是怎么适当呢?适当就是你要确实当得起你现在所受的这一切,包括宁静。宁静不是所有人都能够受得了的,它需要摒弃很多东西,很多外人、不相干的、不重要的,甚至会因此产生误判。能不能在心境上保持着一种宁静和干净,这需要不断自我反思。在这种状态下,去调动一些看起来不是很茁壮的力量,可能只是细细密密的一些缝补功夫,去做一些补课的工作。

忽地想起最近被炒得火热的丁真现相,透露出大众传媒集体倾向,即是渴求一种精致的野性之美。

溯思百年来画论,大都衍用一句:“要在似与不似之间”,到底说的是什么?岂非是一种既要精致又要放肆的统一性?如何能得。宋人早期的作品就是从精确往更深更外走。至南宋梁楷、牧溪辈出,真的完成了这项标准,然后继无人。直到高铁岭的指画一振扬,某种中国式的审美才找着落脚处,即似陶渊明、李、杜等身在乡野而口出华章,此所谓礼失求于野耶?回证丁真,当其时亦当其势耳。

庚子十月廿八,元愷复记。

在闽地二十年间与指墨前辈的交往

先讲一位有交集但没来得及交流的老师——洪世清。他也是我浙美的前辈。

我刚到福建(厦门) 不久,就由张人希老先生拿出他珍藏的刘海粟先生写的十八封信,其中有许多褒奖洪老师的内容,譬如:他一个人就跟随、亲近过当代最重要的三位大师(黄宾虹、齐白石、潘天寿),也有受我(指海老)很深的影响,这在当代是绝无仅有的……他又能篆刻,又肯吃苦,将来必有巨大成就。

一九八八年浙美校庆,特别宴请陕西画院的刘文西院长,我有幸与另一位老师、另一位同学作陪,就在洪老师的工作室。因为当时注意力大多都集中在刘先生所涉的话题,洪老师所讲的内容几乎都忘光了,只记得他笑容可掬,满头白发,彬彬有礼的学者风范。

我到福建知道他已在惠安(崇武)创作石雕多年,也通过某画廊负责人知道洪老师近年所画所售大多捐赠给四川大熊猫保护区……当时很想向他请教……可惜缘吝。

真正有交流又有交集的当推厦门的林岑老夫子。

我初来乍到福州鼓山涌泉寺,便在斋堂一隅见到一幅《布袋和尚图》,细看还是指墨画,画得从容、自在,题识又是学黄道周一路。当时就令我大赞:此地有高贤!接着到莆田广化寺,又看到林老所书的抱柱联,是融合了何绍基、康有为两家长技又会于一手的佳作。这实已令我难以忘却,孰知到了厦门一年多后,才得机缘面见真容。

那一天我去某画廊(同安路),一进去就见很多人围坐,有相识的相招,我便自然向里走。忽地,由右首站起一位银发白面、目光极锐利的老先生,伸出手道:“□□(我昔时名),我是林岑,林秉坤!”我合掌一躬(老实说,还没反应过来),但注意到他手夹着烟。他又接着说:“我知道,你可以抽的。”我靠近他坐定,周边的人更帮着介绍,林老缓缓言:“□□,我看了你很多作品,真是好啊,今天总算见着真人了!”我心底里念:这该是我的台词啊!

接着有很多次交集。我去长泰,林老还请专车来访,一再申明:要请我画一张山水。我是画了,给了,但到今天,总感觉还是欠着似的……

二〇一六年在厦门市美术馆,我的个展《凝照无隐》,林老先生在开幕式上对媒体和观众说了很多夸赞的话(很多采访、录音是稍后我才看到、听到的)。我很感激,但我最铭记的是他在我画作前(身边人不多时)道:“□□,你把中国画的水墨、笔法和构成,玩得够可以了!”我当时一下子警觉起来,并云:“林老,玩弄笔墨,罪不敢当!我会努力,继续探索!”确实,老前辈慧目如炬,同时更妙言启迪,此中慈怀,怎忍瞬违?

二〇一九年四月,林老先生走了。距今这三年来,我常常想起他的眼神和语韵,包括他的托付。现就此概括一下他对我的评价,其实也是对整个中国画相关的发展所作的远嘱——

中国画里的指墨画一科历来都是在玩小、玩巧,所以被人误会。

指墨画如果光是玩这种东西,那是没出息的。虽然我也会画一些大一点的画,包括人物画,其实都在挑战,都是蛮难的。到了这个岁数,越发觉得心有余力不足。可你年轻,有底子,而且综合素质够,有那么多丰富的沉淀积累再来做指墨是恰当的。

中国画无论是花鸟、人物、还是动物、界画等,走到最后最终的代表一定是山水!山水画是中国画,甚至是东方绘画的最高代表。因为中国画它相应的境界和哲学理念,一定要有宏大的视觉图像来显扬。所以指墨画在山水方面还有大有可为的。潘天寿是将花鸟、山水的格局打破了,但纯在于山水画方面是还有发掘的可能。

——林老的见识,我认为是超出时人多多的。

以指蘸墨运水,拙于描摹细致,而贵在任情随势。纵观千古画迹,拘迫乎贵胄之赏,泥困乎器具之资,何致夫放怀高蹈之行状焉。惟解衣散发之士,脱帽露顶之际,或得造就大美无方之境耶。

一指横竖无管束,百年悲欣有说处。淋漓断续真常态,显赫风光伪史奴。愿将半腔辛酸液,调朱和烟秉烛图。深信解证来者众,吾当酹接共歌哭。

庚子九月元愷并誌。

指墨之长技

苦练之外,别无他法。但这都属技法,根本不值得夸耀!

张大千仿八大山人的荷花,临摹敦煌壁画的人物,都曾做过长线条的特殊训练,都总结出了一套、一系列的技法。但这与真正的艺术创作和进一步追求,没有太大关系。前人有因为养家活口,着眼于炫技弄奇,赚在卖点,也无可厚非。但至今世,仅仅“卖弄功夫,徒逞玄奥”,那是“笨子孙,洋奴隶!”

高其佩是清代重振指墨画的一位代表人物。他有一方闲章,印文是“要在无笔墨痕”。他的那个时代人人都讲“笔笔有来历”,而他干脆要摆脱这一切——因袭、模仿、熟练,他要的是——生辣、鲜活、创造。

指墨画表面看是一种形式、题材上的突破,实则是思维的革命。

我们回到原点,回到像孩子那样的童贞,用十指连心、寸寸相关,毕其真态去进行——一种对世界、对自心重新的建构与肯定!

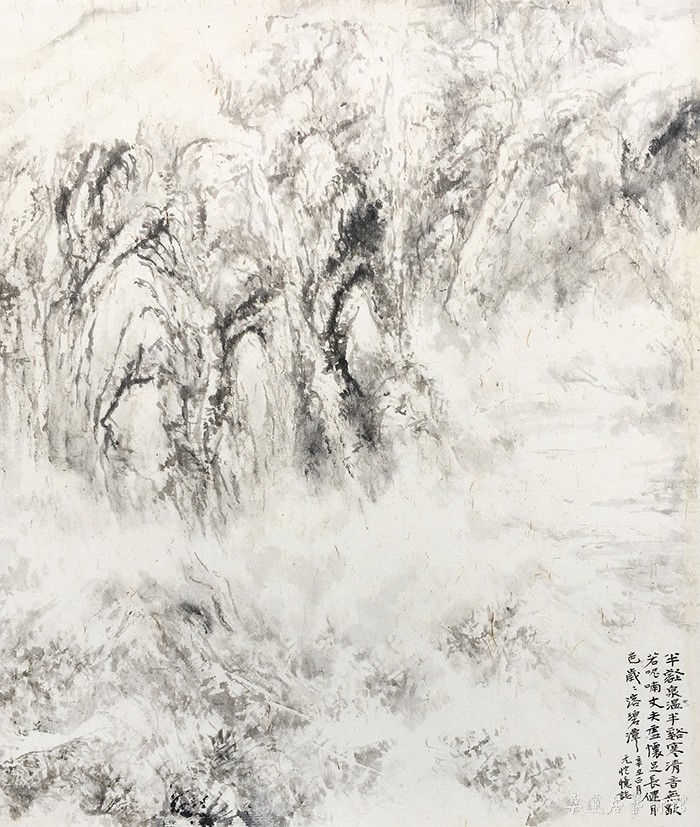

半壑泉温半溪寒,清音无歇若呢喃。丈夫虚怀足长健,月色岁岁溶碧潭。

辛丑正月元愷忆誌。

热何必除,而能除却热恼,全身当在清凉台上;穷不可遣,若遣尽穷愁,寸心必耽安乐国中。

稍易《菜根谭》数字则境又新矣。略感宁德之游栖惠我良深。

岁在辛丑六月东海顾元愷并记。

南黄谷之杏台

潍县西行至临淄、青州交界处,有今辟建之齐鲁嵩山胜境。初未见何奇,夜宿杏花古村。越明日,登高一览,确乎不凡气象存焉。四面环抱,层峦叠。岩若铅铁之锻,林似烟霰之凝。旧有泉瀑之贮处,现无牛马之踪迹。唯偶遇一老,音哑语,右示之曰:“通径。伴之乃柿槐。”吾友携我至一突兀地云:“兹秘境偶为来者引尔。”愚细审之,果然妙甚。

奇警磊落木石耳,澹宕平常襟抱哉。细数枝下洁净地,相邀花发几人来。

鲁友谓当趁杏花开候,布席其台上,煮茗论艺,是为匹配乎也。

庚子十月归蜀记之。元愷并俚。

蜀西雅女湖

湖水静阔,若奔骥骤止,游龙归渊,惟随风澹荡,接引天光,如帛如镜,于千劫万代之洗礼之余,犹存一腔温淳静谧之挚切。

湖中岛屿绝非平薄柔缓之所在,概其原本皆是峰峦之首,峥嵘曾领。近方受浸,其格未泯,故树丛绵懋,高挺拔空,岂临安维扬之诸瀛洲堪比耶?

背倚群岳,俱似大屏,叠列穿插,愈加雄肆。偶染云霓霞霰,辄幻化烟霾,竟作金碧紫霄之状,直令视者瞠目,歌者结舌,无措扼腕,有惭陋遇矣。近不意趋赴,小记未审,容后详焉。

岁在庚子十月,东海元愷。

舷窗外云层变幻,很美很壮阔,一定有很多人见过,但很少描绘她的,是因为难以表现还是由于观念?这种太平常、司空见惯的景象不值得,如何赞颂?那就更无需枉费笔墨了。这一回我由闽归蜀,当飞机下降穿过层云,我觉着真似历经几劫重来故土。舱中的钢琴乐与旅客的窃窃私语都似明确告知:这一切不是梦,但同幻觉同步,一切的美好壮丽岂不同样是稍纵即逝?一切非凡高远亦无持久。惟一念不泯,藉幻修真,或不失为上上策,是无等等咒。自今而后,所绘所赞,无不是云,无不是川。

岁次庚子十一月东海元愷敬记。

无穷眼含泪走向岸边,抱起大石往河中去。水面冒着泡泡,一双水鸟掠过,好似看得见河底,叽叽地更好像说着什么。好一会儿,河水安静得如同空白画面。

靠近原先他俩下水的岸边,“哗啦”一大声响过,无穷平仰着,怀中仍抱着石块,移向岸边,到了,“哗啦”,无穷躺倒于地面,嘴里往外喷泥水,缓了缓气,翻身推开石块,转头见,散子伏着。无穷解松绳结,推、按、压、拎,好像有很大的劲。无起色,也倒下。“好吧,俺也不回去,在这儿陪着你,谁叫我们是伴呢!”

老古梅桩插新叶,不似仙班也超逸。

入暑多阴雨,苑静茗愈淳。闲移案头古,刹那晋唐风。旁观啧啧语,看易描难能。吾谓是也非,常试即无违。更在少刻凿,一任青春飞。人生晴日瞬,妙道长味蕾。

庚子五月试古法制纸,以指墨法甚惬矣。崑山元愷并俚。

浑沦圆周,无所玷缺,在山满山,在河满河,道之全也。极六合之内外,尽万物之洪纤,虽神变无方,而莫非实理,道之真也。

此徒单公履《冲和真人潘公神道碑》所载,可谓一了百了之旨趣尽在焉。辄青山自青山,白云自白云,无惑耳。

岁在辛丑三月初二东海元愷并誌。

(横转手机观看)

除却骨胆魄,尚须肠精魂。伟岸震昏聩,宛转还春温。即若诚心语,亦非尽直陈。尚托浅澹法,峰峦一黛痕。

我后悔:在浙美没确定向老先生认真讨教“指墨画的真髓”,包括对潘公之子亦大不儆,白白丧失了多少好时光,直至今日——愈发大感喟:潘天寿先生当年已是发见吾国绘画之大有可为处,譬若:“强其骨”(以挺括之线条结合浓重之墨,高度动静对比与雅澹之色),譬若:“贵乎胆”(因技法熟极而敢任意涂抹,更以偶然性笔致,瞬间可调整为合理合趣)。

我发现指墨画最大的好处是畅神而已。原来不知,这要感谢另一位先生——谷文达(他与我没太多交往,只偶尔碰到,但对我有大触动,也属缘深)。他在我心底植下一颗自纠自察的种子,就是你不要骗别人,你自己是否真快乐!

我想,中国画不管到哪一天、哪一宇宙都该是与自真心一起,图写快乐,涤荡哀伤,将这沉埋的做一晒晾,不让那劳什子泛出酸来。当然最好是夜夜能与诸位老先生们一起,没大没小,当然心底里是无尽的感激与报答之情。

岁在辛丑十月廿六东海顾元愷敬誌于闽东蕉城之泉鸣美社。

(横转手机观看)

概因面东海,拔地雄远天。势接崔嵬屹,神若鸾凤跹。早闻先民古,出没风涛间。常拥鱼龙嬉,偶侣虎蛇眠。愧无抗鼎力,写画俱羞赧。惟语会有时,敷彩颂大观。

辛丑十月东海元愷敬誌并俚。

图文编辑

西 岛、赵剑王

往期相关

1. 素履之往,斯行愿也

——写在“大象徙南”展览之前

2. 从有意到无意,我想说的都在画里

3. “答疑”茶话

4. 自俚述画

联系我们

邮箱:2779459577@qq.com

客服微信:18065388683