莫讶菖蒲花罕见,不逢知己不开花

四月十四,是菖蒲的生日。

依古例,有修剪旧叶的习惯。

农历四月十四、十五

(新历5月9日、10日)

郑剑斌与您相约桑莲居,为菖蒲“剃头”庆生,

交流养蒲心得。

~植蒲者~

郑 剑 斌

空间美学设计师。

植蒲七载,得蒲一地。慕其不喧,度其习性,植事既久,颇有心得。作品源于自然而归于自然,多清朗雅致。

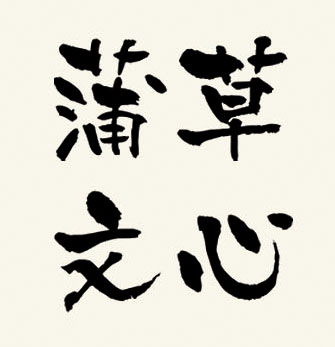

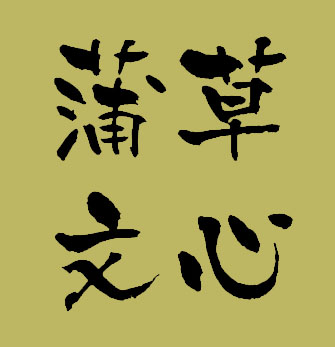

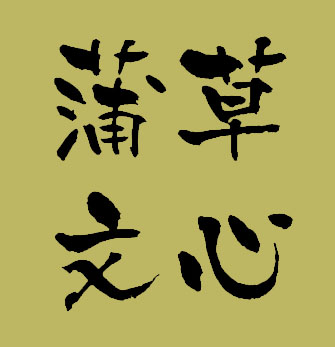

蒲草文心——第二届菖蒲展暨名家写蒲雅集

展览时间

2017年4月29日-5月10日

展览地点

福建省泉州市东湖街华侨历史博物馆一楼

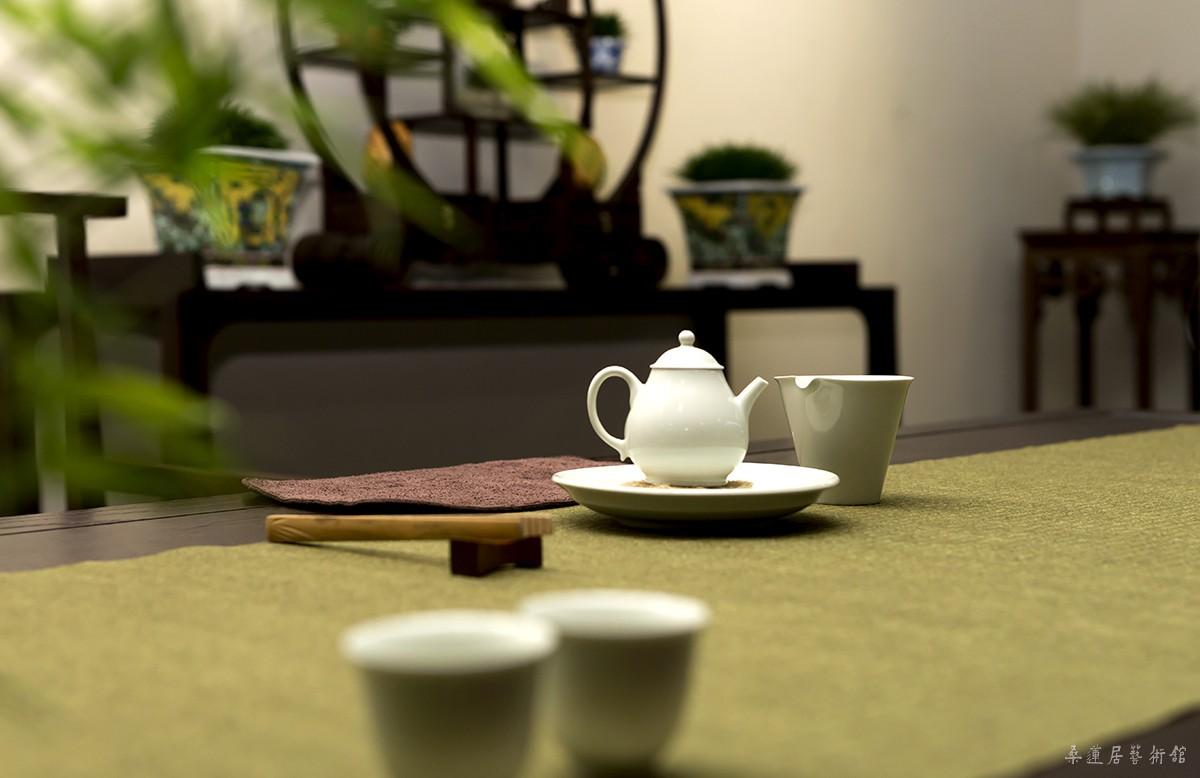

桑莲居艺术馆

“蒲草文心展”观后感

林丽红

第一次见到石菖蒲,是在源和堂温陵书院的茶几上,绿绿的,小小的,有的附在树根上,有的装在小花盆里,让人为它的精致而留心,却只在那片刻。第二次便是在桑莲居,仿佛置身于清冷的菖蒲世界,用手细细抚过,留有余香。

“四月十四,菖蒲生日,修剪根叶,积海水以滋养之,则青翠易生,尤堪清目”。

菖蒲是有自己生日的,这在植物界很少见。或许是因为它生性乖巧,小小一盆,任你放在水里或土里,附在木上或石上,都欣欣然活得十分欢喜,从不像兰花那么倨傲。细而深邃的绿,透着清贫和雅致,与文人清客们的自我意识甚是契合。

经常作为文房清供的石菖蒲,放在香案一角,或书桌一侧,平日“不假日色,不资寸土”,耐苦寒,安淡泊,故自宋代玩石文化盛行以来,菖蒲一直与文人相伴,常作清雅之姿。想来,宋代文人玩石,又嫌其太硬,配上一丛菖蒲,便勃勃生机了。小小一丛虎须菖蒲,放在盆里,赏其细密紧致,附在石上,观其姿态万千,养数十年,身价或许还能长数百倍,从经济上来看,也算不负养育之恩。

From《“蒲草文心”菖蒲展》

邹瑞宇

其实菖蒲的种类很多,如果不仔细观察是不会发现它们的不同之处的。只有心静的人才能去观察出它们的与众不同,才能体会菖蒲所蕴含的文化气息。这让我不禁想起了前几天读过的一篇文章,里边提到的林清玄老师的《心无挂碍,无有恐惧》中的观点“一心一境”,其实很多人都存在着一心多境或者一境多心的情况。做事不能安稳,不能享受过程。为什么人不能活在一心一境之中呢?那是由于人们往往重视结局,而不重视过程。

一位禅师说“在痛苦中就承受痛苦,在该死的时候就坦然的死,这边是解脱痛苦最好的法门”。一心一境是活在当下,认真的体会你身边发生的每一件事。痛苦的时候就好好体会痛苦,快乐的时候就好好体会快乐。若不能好好体会痛苦又如何会知道快乐的真滋味呢?不能正确面对死亡又如何知晓活着的不易呢?

……

活在诗歌中;活在快乐与烦恼中;也活在智慧中。用一心一境的生活态度去面对人生,去面对人生中每一件你经历过的事;每一个你经历过的人,相信你的生命是一心一境的最美诠释。

From《“蒲草文心”之旅》(选段)

陈函丹

苏东坡对菖蒲的评价是:“忍寒苦,安淡泊,与清泉白石为伍,不待泥土而生者。”这正可以概括菖蒲的特点,也道出了它为文人所追捧的原因。

一个小时的讲解,印象最深的感悟有三个方面。

其一,好的菖蒲一般都是用老花盆来养,因为老花盆经过了时间的沉淀,在岁月中渐渐变得安静,烧制过程中的火气也已慢慢褪去,如一位稳重而恬淡的老者。只有这样的容器才能用一颗“平常心”养育着这棵菖蒲,才能与菖蒲惺惺相惜。

其二,介绍的老师反复提到一句话:“能养好菖蒲的人,都是心已经静下来的人。因为只有心静下来了,才能看到许多微妙的不一样。”比如菖蒲的长势,叶子的色泽,整体的造型等等,若不是内心足够宁静,永远不会关注到这些变化。

其三,“看到不代表能看见,听到不代表能听见。”讲解人说出这句话时,我突然觉得能养好菖蒲的人,都是世外高人,他们洞察了世事,早已看清了生活的本质。而凡尘俗子经常聒噪地与生活对抗,以为自己看懂了许多现象,以为自己听懂了许多真理,以为自己学会了很多东西。其实呢?所有的一切都只不过拂过了他们的眼,掠过了他们的耳,真的走进心里,浸透身体了吗?也许并没有。

感谢主讲人,让我们了解了菖蒲,读懂了文人。

From《观“蒲草文心”菖蒲展有感》

曾晓莹

菖蒲,朴实的外表下隐藏着一颗“张扬”的心,随着岁月的沉淀,越发的生机勃勃。不追求昙花一现的美丽,而是在自我修养中,不断提升自我价值。难怪越年长的菖蒲越值钱,因为这其中还饱含了深厚的文化底蕴,并非只是一株草而已。因其清贫、淡泊的品性更是成为了文人的案头清供。

为了还原其韵味,每一处的陈设,不同品种的菖蒲的摆放与设计都体现了设计者的用心。每一景,都是文化的传承加以创新所得的结果,这离不开“讲究”二字。无论是器皿的搭配,或者是造景的巧妙设计,都遵从历史文化和事物的特性。正因为“讲究”,所以我们看到的不单单只是一盆菖蒲,还有不一样的生活趣味。因此,无论事大事小,都要“讲究”,才能达到其意境。

“清供,供的是文人的‘心’。我们眼中所看到的只是表象,要调动感官,用心去感受,才能懂得其中所蕴含的‘心思’”。在这萦绕着文人纯粹香味的环境中,从细枝末节处,体味到对于讲究与用心的“较真劲”。

From《观“蒲草文心”菖蒲展有感》

郑老师

关于菖蒲,在我以前的认知中,还停留在“端午在家门口插艾草、菖蒲驱邪”的传统习俗上。但今天看到菖蒲却是与众不同的,别有一番韵味。在精心栽培下,一盆小小的菖蒲盆成了别致的小景,或是附着在石头上,或是置于小花盆里。有的“身材”圆滚,有的修长挺拔,散发着阵阵青草的暗香。也许正因为它的飘逸而俊秀、清新与雅致、淡泊致远,才博得许多文人雅士的青睐。喜欢玩菖蒲的人,大概是因为喜欢上她那生命沉淀的美,喜欢她给人带来的那一份宁静与安宁,喜欢她清新脱俗的清幽与雅致。正所谓“养菖蒲就是养心”!因此,在纷扰的世界中,每个人都要在内心深处找一个清静的地方,静心感受,安静生活。

From《“蒲草文心”菖蒲展观后感》

连老师

中国的传统文人充满了智慧和才华,留给世人的是一种极具优雅的品格。他们所热爱的或者说所追求的事物永远是那样和谐统一,并且充满宁静之美。

书法与菖蒲结合起来的展览我还第一次见到,这两种都是传统文人所钟爱的事物,结合起来无疑是一场富有“文心”的视觉盛宴!王乃钦飘逸的行草,崔寒柏厚重的楷书,郭保同古拙的画,在菖蒲的陪衬下变得更加妙不可言。让我印象深刻的是林培养先生那两幅天然闲散的小楷,两幅规格很小的作品分别放在了两处菖蒲的中间,菖蒲比作品还要大,更显小楷的精致,同时也衬托出了菖蒲的情调……

我想这就是美的高度统一,包括展厅里的展出的“清供”以及那些别具一格的古玩,所有的一切都是这场视觉美的一部分,包括安静观展的我们……

再说说这次展览的主题——“菖蒲文心”,我觉得这个名字取得甚妙,既表达了菖蒲在文人心中的高度,又概括了这次展览的主调。就像王乃钦先生那份点睛的条幅书法作品——陆游的《醉归》:“夜分饮散酒家垆,归路迢迢月满湖。小竖窃言翁未醉,入门犹记露菖蒲。”

展览之妙,已无法言表……

From《观“蒲草文心”菖蒲展有感》

余老师

莫失己道,莫扰他心

诗意总是存在于平常的事物之中,就像“所有的问题都是在最小的问题里藏身”一样,那些往往隐匿在生活中细碎的且易于被人所忽略的事物,它们总能在人们的内心拨出轻微的声响,占据我们生命的一隅。

而那些会让我们去仰望的人,也许就优秀在:他们更乐于去亲近平常之物,也更敏感地能在其间发现这些平常之物所潜藏的清雅和简静。因为他们把自己融进了事物里,人即物,物即人。所以,我们经常可以在他们身上看到和他们一道生存着的自然:被阳光照暖的流水、乘着大风吹的花草、爬满了房子的藤蔓和被钟声敲响的日落……这些自然,始终被他们所钟情。在他们所热衷的、所专注一心去做的事情中,我们也便轻易地就窥见了他们内心的柔软、敬畏和智慧。

而这种寄托在细微事物里的对平凡和自然的热爱,将整个世界的辽阔,带进他们的生命,渗透蔓延至灵魂的各个角落,造就了如今我们所遇见的令人怦然心动的他们。

玩音乐,玩文字,玩摄影,玩菖蒲……这些都只是千万种生命的一种表达形式,而这些大家都很幸运地凭此拥抱了生活,找到了一条通幽小径,以一种安宁隐秘的方式回归到了内里,守望了自己的本心。

所以,真正的生活着,总是会遇上自己的天时地利人和,总是会被自然万物成全,总是会见到最想遇见那个的自己。

From《“蒲草文心”菖蒲展观后感》

李老师

一株小小的菖蒲,在普通人的眼睛里,可能一文不值,但在文人墨客的心中,却具有不一般的意义。菖蒲不沾污泥,仅仅凭借净石与清水生存,因此具备了一定的象征意义,仿佛是不肯与浊世同流合污的高士的化身,是君子品行的镜影。宋代是文人玩石风气兴起的时期,菖蒲必须依靠石头生长,这恰恰与当时文人的爱石之风相符合,因此,点缀石头、生满菖蒲的“蒲石盆”,就成了宋代文人书房中流行的细节。直到现在,菖蒲依然在书房案桌具有长盛不衰的魅力。我想我大概需要一段时间来细细感悟菖蒲的文化魅力,静静地去欣赏,那一簇绿影婆娑。

From《菖蒲的文人心》

钰淳老师

菖蒲是安静的,在年岁的雕琢下,就连盛菖蒲的器皿也沉默不语。它们也因此为文人雅士所钟爱,钟爱它们的静,它们的不争,它们的淡雅。

郑老师介绍:“越宁静的,才越是好东西。”我听后羞红了脸——我果真不是什么“好东西”哩。

自古人们都大多喜“静”。淡泊、不争、闲适是他们与菖蒲的共同语言。踏入展馆,我凝视着那一簇簇略带不同的菖蒲,好似撞见自己的反义词。

“菖蒲”二字,这大概是我一生都达不到的境界吧。(手动再见)

From《“蒲草文心”菖蒲展观后感》

以上文字源自泉州小树林文化教育机构。5月6日,小树林教研部的老师们来馆参观“蒲草文心”展览,郑剑斌老师做了讲解。现摘选老师们所作观后感,以飨读者。

特邀参展名家(年龄为序):

植蒲者:郑剑斌

* 本辑摄影:赵剑王、王倩倩。