清代最著名的收藏鉴赏家陈介祺,中年辞官归潍县故里退隐,后半生以藏古、鉴古、释古、传古为己任,成为收藏最富、鉴别最精、传拓最佳,对于古器物及铭文考释多有创见的晚清金石学领域的杰出代表人物。陈介祺后半生体弱多病,很少外出旅行,他是怎样从大半个中国搜寻这些珍贵的古物,又是怎样传拓,将他的收藏研究成果传之于世的呢?答案是

他拥有强大后援团!!!

专门的买手:高文翰、赵允中、杜锡九、马庆灏、苏兆年、苏亿年、谢景禹、张兆栋等人。

专门的信差:徐吉、毕芬、傅冬(时称徐足、毕足、傅足)、韩伟功等。

专业的拓工及编辑:陈峻、王石经、陈佩纲、张子达、吕守业、徐凤歧、李贻功、李泽庚、王石经、丁艮善、曹鸿勋、吴重熹、陈厚滋、王之翰、郭麐等。

……

不一一列举了,自己看

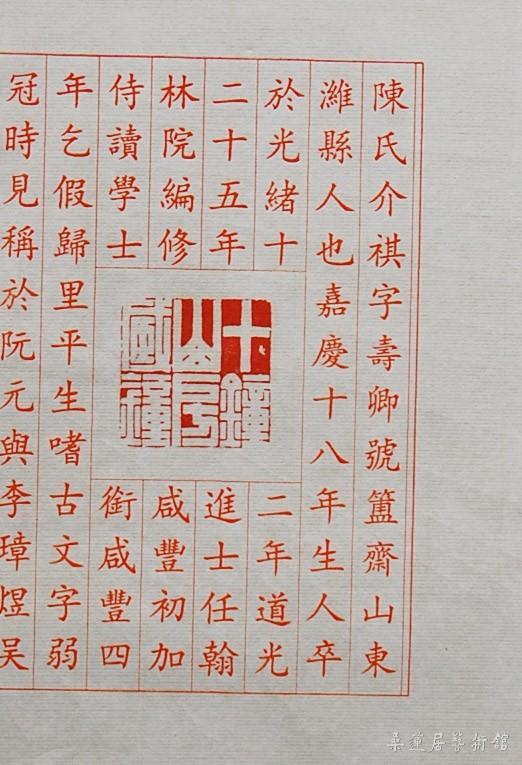

陈介祺

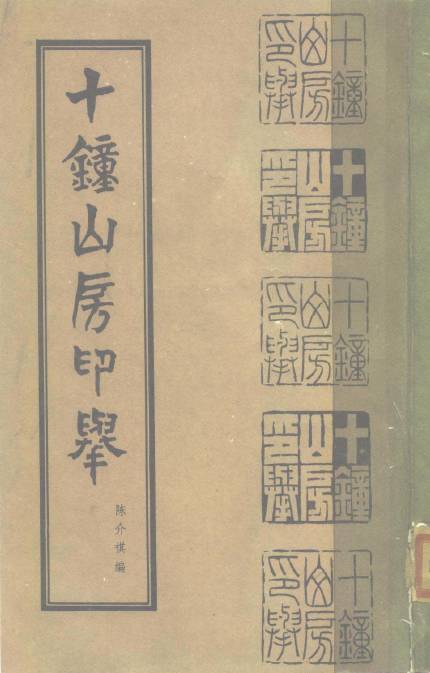

陈介祺(1813-1884),字寿卿,号簠斋,山东潍坊人。清代金石学家。道光二十五年(1845)进士,官至翰林院编修。搜集铜器、玺印、石刻、陶器砖瓦,必察其渊源,考其价值,尤擅墨拓。著有《十钟山房印举》、《簠斋金石文字考释印集》等。

——

陈介祺藏古传古的助手

文/ 邓华

陈介祺从年青时就爱好金石收藏,33岁考中进士,入翰林院,授编修,当时他的父亲陈官俊已是吏部尚书兼协办大学士(副相国),直到42岁,一直家门鼎盛,过着优裕的生活,所以才能倾千两黄金之资购买国宝毛公鼎。但是,他前半生并未以藏古、鉴古、释古、传古为毕生己任,只是对收藏、鉴赏有浓厚兴趣而已;他真正以金石学研究为己任是从离开京城,归隐潍县开始的。那时因父亲亡故,又被逼捐四万两白银,家道中落,境况已大不如前了。

《毛公鼎》

西周晚期青铜器

高53.8厘米,口径47.9厘米,腹围145厘米,重34.405千克

现藏台北国立故宫博物院

从42岁辞官返籍,到72岁辞世的整整三十年间,陈介祺潜心于藏古、鉴古、释古、传古的事业中。42岁归故乡之前,他仅仅收藏到2000余方秦汉古印;但到1872年,他59岁时,藏印竟达到7000多方,其中有万印首品“婕妤妾娋”白玉印和章法清新奇巧的巨印“日庚都萃车马”印等,都是古印中的绝世珍品。此后又得吴式芬所藏古印2000余方,使其藏印多达近万方。故命其斋为“万印楼”,自号为“万印楼主人”。被金石学界誉为“南有西泠,北有万印”。中国书协篆刻艺术委员会副主席、篆刻理论家韩天衡先生评价道:“万印楼不仅是潍坊的,也是中国的,乃至世界的。”

在后半生的日子里,陈介祺逐步解决了经济困顿的生活,并将收藏范围扩大到古物研究的方方面面。除了万方古印外,还收藏了珍贵的青铜器天亡簋、兮甲盘、龙姞簋、纪侯钟等精品。他的藏品门类有青铜器、古印玺、封泥、陶器、陶文、铜镜、碑碣、古砖、瓦当等。门类齐全,无所不收,无所不富,无所不精。他收藏的商周青铜器有248件,秦汉铜器98件,石刻119件,古文字砖326件,瓦当923件,铜镜200件,封泥548方,陶器63件,陶文5000片,泉布、泉范、镞范数千件,铜造像、书画等,亦是质精量大,不愧是一座规模宏大的私人博物馆。

陈介祺“十钟山房”

话又说回来,陈介祺后半生体弱多病,很少外出旅行,他是怎样从大半个中国搜寻这些珍贵的古物,又是怎样传拓,将他的收藏研究成果传之于世的呢?

答案是:他身边陆续聚集了一批专业人才和能工巧匠做为助手,帮助他完成了巨大的历史使命。

(一) 首先说搜古和藏古。专门多方为之奔走搜罗金石器物的主要有四人:高文翰、赵允中、杜锡九、马庆灏。前三位是潍县当地人,马庆灏是临淄人;另外还有远在陕西西安的古玩商人苏兆年、苏亿年、谢景禹等人。

高文翰(字薇垣),潍县西关人,出身于收藏世家,所以搜古鉴古颇具眼力,与陈介祺有莫逆之交,两人经常交流古印玺,鉴别心得,并奔波数千里帮助陈氏搜求购买古物,万印楼所收藏的印玺,很多来自他的搜求。直到光绪十年的夏天,高文翰受托到河南和陕西搜寻数月后方才归潍,不料惊闻陈介祺已经去世,他怀着无比悲哀的心情,将新得古器的拓片加上吊丧的白纸钱,带到陈介祺的坟墓前,边哭泣边焚烧,以慰陈氏的在天之灵,这件事连陈氏的亲属也不知道,可见两人交情之深。

赵允中也是潍县当地的古玩商,后来专门帮助陈氏搜集古物。陈介祺去世后,曾受陈氏影响走上搜购古物的符山镇范家村范维清将安阳甲骨送到了陈介祺的姻亲兼好友王懿荣府上,被王懿荣慧眼识宝,鉴定为殷商甲骨文后,赵允中也立即参与到搜集甲骨文的行动中去,并成为潍县乐道院广文大学传教士(教授)方法敛和库寿龄的座上客,成为帮助他们提供甲骨文的主要古玩商,在国际上引起轰动,这是后话。

马庆灏是临淄葛家庄人,以贩售古物为业,后来主要往来于陈氏门下,陈氏得到的齐国故都临淄的器物多数都是他搞到的。潍县距临淄仅有百里之遥,历代常常出土古印,当地民众不懂其价值,往往卖给铜庄,溶铜铸物。马庆灏发现这个线索后,专门走访各处铜庄,尤其是在周村的一处铜庄,发现了大量古代铜印玺,悉数购买,按重量论价,并转售给陈氏。后来马庆灏变得狡诡,有的留给朝廷高官潘祖荫,索取高价。而当时临淄一带出土的瓦当、汉砖、陶器等物,无人收购;自从陈氏考证出上面的陶文亦有研究价值后,马庆灏等人受命下乡,无论精品粗品,一律按件收购。早期出土的封泥,也大多数都让陈氏收购。齐鲁之间的鲁国、纪国、邾国、杞国等故国出土的古铜器也不少,陈氏派人挑担子到四乡去用称购买,按破铜烂铁的价格收到不少。同时也带动了大批古玩商,以至于潍县城的白浪河岸边发展成了古董市场,潍县城成了古器物集散地。陈介祺曾亲自记载“三十年白浪河市铜担增至数百,几无遗古,今其能者俱将就东家食。若归同好,得佳拓,于愿已足。”

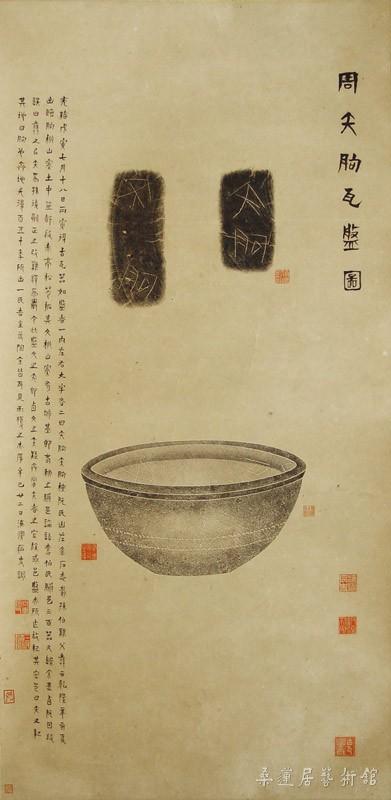

周氏朐瓦盘图

陈氏二十多岁在京师与苏兆年、苏亿年兄弟交往,苏氏兄弟与谢景禹都是十三朝古都西安的资深古董商,其活动能力与辐射能力远远超过一般古董商。陈氏以诚相待,并不厌其烦地向他们传授古器辨伪知识,所以他们能及时向陈氏通报三秦之地出土的重要器物,并提供样拓,陈氏则可游刃有余地从中选购远自关中地区的古物,譬如陈氏55岁时,4月17日致苏兆年书二页,谈到“所寄璧尚佳,近极欲得玉印并极红血浸有土气之剑把等物,切切。”陈氏58岁时,1870年闰10月1日接到苏兆年的信,闰10月8日复信5页,记购“绥和雁足镫”之事,嘱托他务必代为求购,陈氏60岁时,回复苏亿年信5页,指出:“寄来大鼎拓本,其字乃假刻,以薛书与今器凑成,其字上又似加绿者,足下不知之也。如看不出则眼力不如令兄矣。(其时其兄苏兆年已去世)”并教苏亿年如何鉴古辨伪。陈氏61岁时,连得苏亿年寄来的两种秦始皇廿六年诏版后,复信提及:“相交近四十年……”可见他与苏氏兄弟交往之深之久。

陈介祺还通过家乡在外地做官的朋友在广东、福建等地搜求古物。例如:60岁时,他听说广东的篆刻家何昆玉得到叶志诜原藏的2700多方古印,便写信给当时在广东做官的潍县同乡张兆栋,嘱咐他设法与何昆玉联系,说服何氏将古印转售于己。

何昆玉得到的这批古印,主要来自叶志诜。叶志诜(1779-1863)字东卿,湖北汉阳人,官至户部郎中。是清中期的著名金石学家,著有《湖北金石录》、《平安馆金石文字》、《金山鼎考》等。叶氏与陈介祺父陈官俊有交往,并与其岳父李璋煜有金石厚交,是陈介祺居京时交往较为密切的人,那时叶氏还将“郑君媿鼎”赠送给他。叶志诜辞官后,晚年跟随他的儿子,两广总督叶名琛客居广东官署。鸦片战争爆发后,他的藏品大部分毁于战火,只有这批玉印玺在战火中幸存下来,后来被篆刻家何昆玉收购。

张兆栋(1821-1887)字伯隆,号友山。潍县城西门里人,道光二十三年(1843年)癸卯科举人。道光二十五年(1845年)乙已恩科进士,授刑部主事,累迁郎中,曾平反一冤狱,外放陕西凤翔知府。当时正值回民反清,守城一年四个月,立下军功,擢任四川按察使(三品)未到任,连任布政使(二品),咸丰四年(1854年)调至广东任布政使,又任安徽、江苏布政使。咸丰九年(1859年)擢升为漕运总督。咸丰十一年(1861年)调任广东巡抚。清光绪四年(1878年)他因母丧归里。孝服期满,光绪七年(1881年)被任命为福建巡抚。光绪十年(1884年)法越战争发生,法国军舰窥我台湾、福建沿海一带,他专任城守,后因马尾失守,被落职。光绪十三年(1887年)在福建寓所病逝,终年67岁。他著有《凤翔纪事诗存》、《守岐公牍汇存》等。

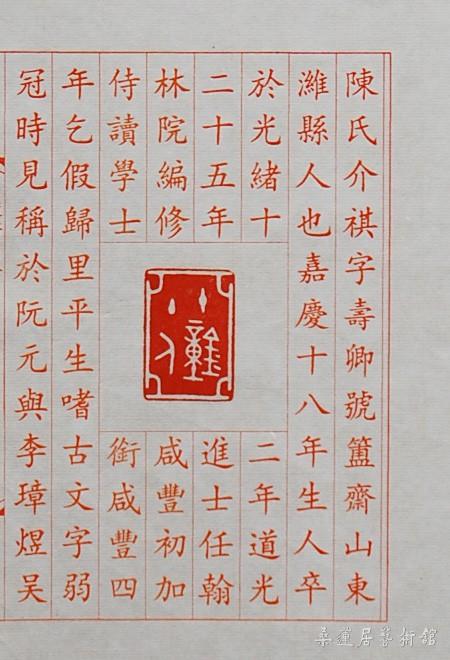

陈介祺与张兆栋既是同乡,又是街坊,而且同为道光二十五年(1845年)进士,自然友情如山,经张兆栋的劝说,何昆玉于同治十一年(1872年)秋。携带着他收藏的2700余钮古印辗转来潍,悉数售于陈氏。何昆玉,字伯瑜,广东番禺人。精篆刻,宗法浙派,尤其善于摩拓古代青铜彝器。陈介祺见他拓制的《吉金斋印谱》式样古朴典雅,非常赏识,劝说他留在潍县帮自己钤拓《十钟山房印举》,并在陈府为他安排了久住的房间,让二儿子陈厚滋做他的助手,俩人用了一年半多的时间,终于拓成《印举》初稿(壬申本)二十部。陈介祺曾记载说:“《印举》今腊明正或可就,伯瑜来已十四、五月,每部八十本八函。”可见这是一部多么浩繁的工程。

陈介祺 编《十钟山房印举》

直到陈氏72岁病逝前的那年春天,他还委托在福建担任巡抚的张兆栋代为购买周代的青铜器“侯驭方鼎”。事情办成后,在辗转回运潍县时,陈氏还找出前人写下的《周器侯驭方鼎释文》仔细拜读,并给张兆栋复信说,喜闻该鼎已经归我所有,“复核抄录之”。

也就是在陈氏去世的这年正月,他还得到西安古董商谢景禹寄来的古代博具铜镂鞠。可见陈介祺将毕生精力都用在了搜古、藏古、鉴古、传古的事业上,也通过各方面的朋友将触角探向了四面八方。

另外,陈氏还雇有专门为其奔走传递讯息的人,如徐吉、毕芬、傅冬(时称徐足、毕足、傅足)、韩伟功,他们都是潍县人,又都是商办信局的信差,他们有的专跑京津,有的专跑苏吴,来往频繁。陈氏与金石好友或古董商的往来信函、物件均由他们专递到本人。由于他们与金石家们频繁接触,也逐渐弄懂了金石收藏等事,成为兼职为陈氏搜集金石信息或代办收藏传拓事务的“专足”,而陈氏的幕僚们也经常到古代郡邑之地探寻,例如:丁绍山、何昆玉、王石经等人多次到琅琊台拓制秦代刻石,到超然台或别处访求碑刻。

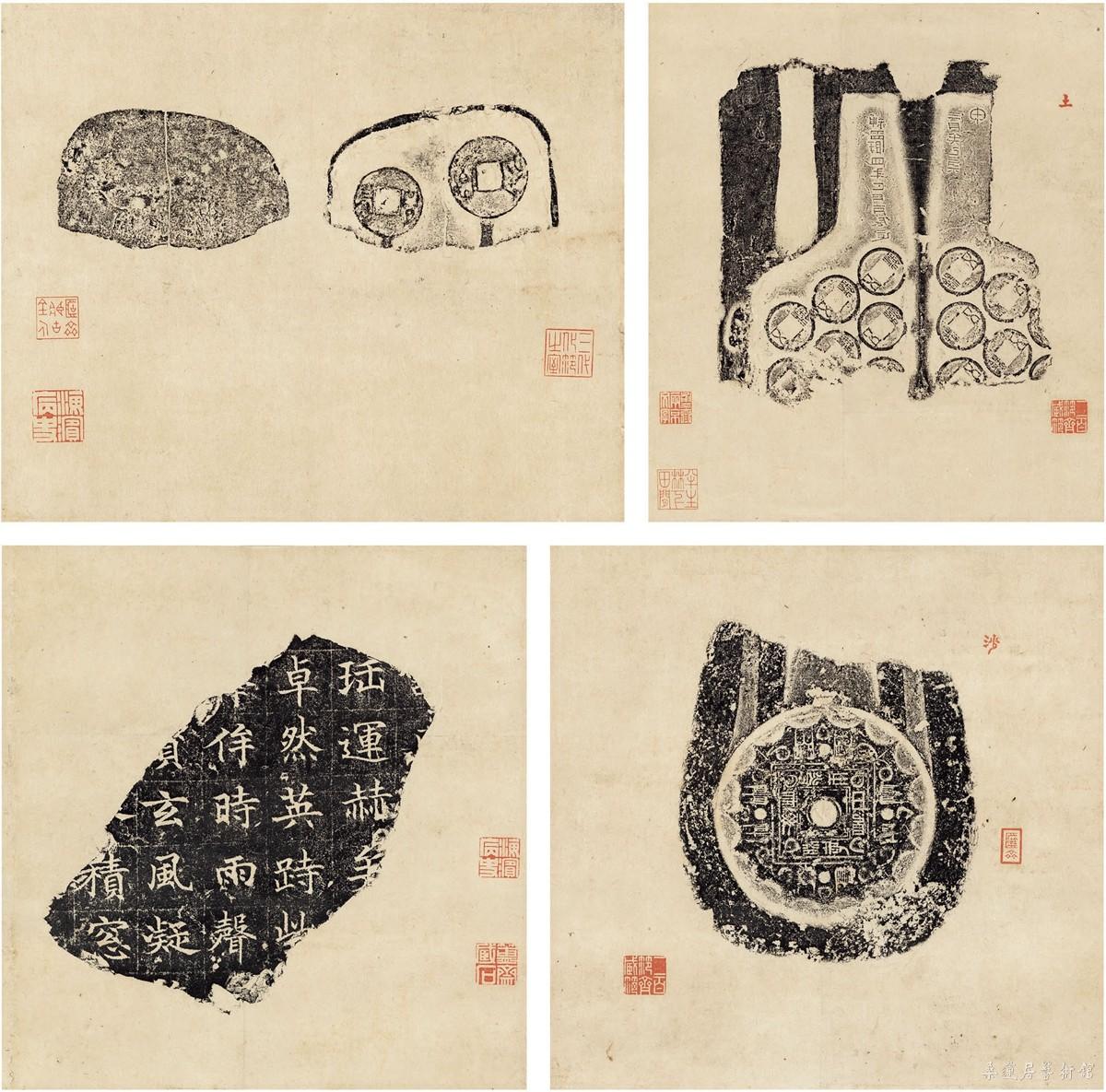

陈介祺旧藏金石拓片一组(西泠拍卖)

(二) 陈介祺传古的方法主要是靠著作、书信和传拓这三种方式。由于当时没有现代印刷机械和技术,也没有照相复印等技术,所以他传播金石讯息和研究成果的主要手段基本全是靠人工完成的。他与全国几乎所有一流的金石学者都有学术交流,彼此互通讯息,赠送古器物拓片,买卖交换古器物等。生前他写下数千封这方面的信函,极大地推动了晚清时期我国金石研究的发展。

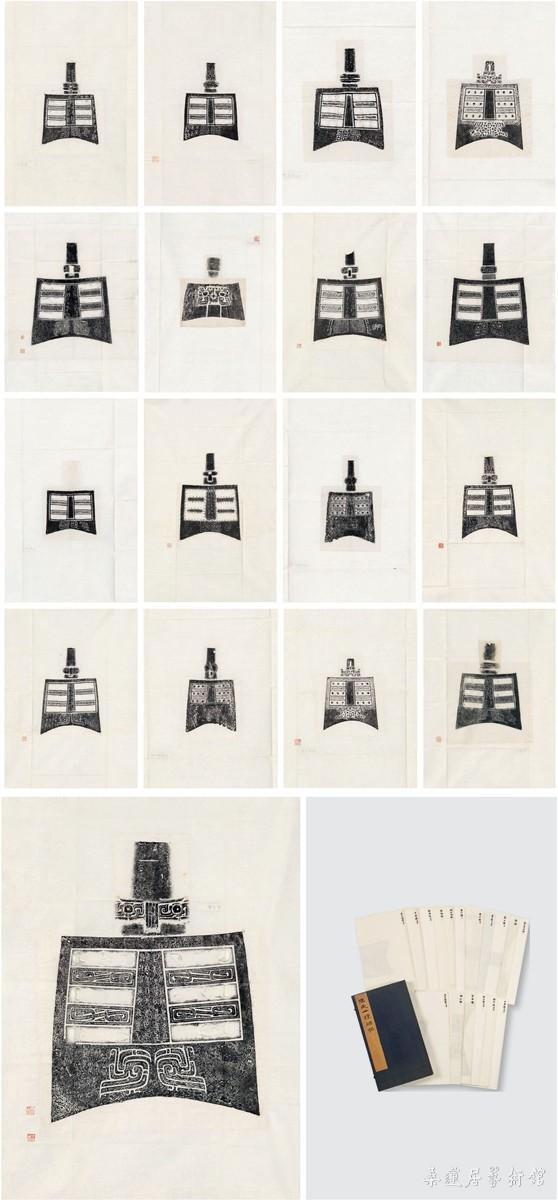

陈介祺传古的另一种方式,是用传拓工艺将古物拓下,分寄到各地的金石好友处,以利互相观摩鉴赏与交流。陈介祺为整理、考释文物,并在世上流传这些文物,先后聘雇的著名拓工有:陈峻、李贻功、李泽庚、陈子振、徐凤岐等人。他们以精湛的墨拓技艺,给后人留下了数以万计的金石精拓资料,被推崇为“拓法古今第一”。

尤其是他在拓制毛公鼎金文时,由于鼎内结构拘谨深陷,全部文字又铸造在一个凹面上,若想完整清晰地从鼎内拓出原文,是一件难度极高的手工工艺。陈介祺与传拓艺人们反复推敲试验,终于以高度智慧和技巧,取得了成功。陈介祺积累多年的经验,编写出两部传拓工艺专著:《传古别录》和《传碑拓碑札记》。他在著作中介绍了传拓的一些诀窍:“用白芨胶水上纸,未干先上墨一次,以墨浓不走为准,不可接拓,使墨浸字内或透纸背,墨胶将于不粘纸起乃可再上,干后再上浓墨数次乃能光彩,浓墨者耐久易摹惟不可侵入字内。”捶制拓片时,根据原件的位置,有的在露天捶制,有的在室内作业,其工艺过程要求精致、细巧、轻盈、洁净。

国家图书馆藏毛公鼎全形拓

在陈介祺之前,其他各地的传拓工艺是用布包棉花扎成扑包,沾墨进行捶拓,但棉花吸墨充足,拓出的痕迹浓黑一片,有些地方还侵蚀到字体和纹饰内,漫漶不清或走形。陈介祺的“蝉翼拓”则是改用布包秕谷,让墨汁浸到扑包的秕谷空壳中去,拓出的墨点像一层芝麻撒在纸片上,星星点点像蝉翼般透爽,字迹或纹饰的刀工也不会被浓墨掩盖,所以雕刻刀工就呈现出凹凸的层次感和立体效果,能够传神逼真的再现原作风采。所以陈介祺创立的蝉翼拓,使我国千年传拓技艺更上一层楼。

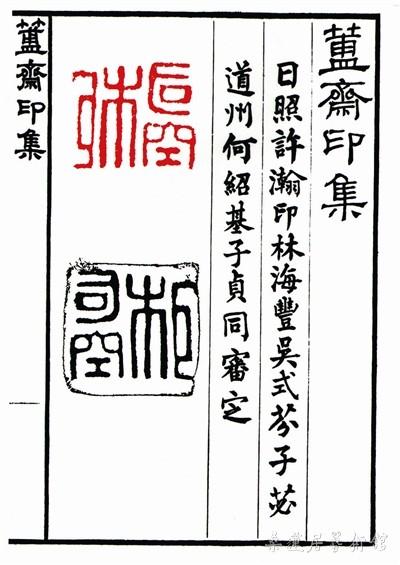

42岁以前,陈介祺在北京做官时,曾长期雇请陈畯帮他传拓金石器物。陈畯字粟园,浙江海盐人,精于墨拓,尤其工于蝉翼拓,而且善于调制印泥和钤印,毛公鼎初拓本就是出自他的手,陈介祺对他推崇备至。他65岁时,在给吴大徵的信中还极为惋惜的说:“追忆粟园,岂可再得。”陈介祺38岁时,将陈畯请到家中,并为他安排了住房,长期帮他钤拓编著自己的第一部著作《簠斋印集》,时间长达八个月之久。该印集共十部,十二册。后半生回潍归隐后,随着他大力收藏、传拓、发奋著述,又增加了七位长期聘用的拓工,其中王石经和陈佩纲兼擅洽印,王石经尤其出众,是我国著名篆刻家。另外,还有张子达、吕守业、徐凤歧、李贻功和李泽庚叔侄。

王石经是陈介祺后半生的主要幕僚和助手,俩人倾心相印,亲如兄弟。陈介祺后半生的私家印章和闲章多出其手,其中许多是由陈氏亲自篆写印文,然后交给王石经捉刀雕刻。

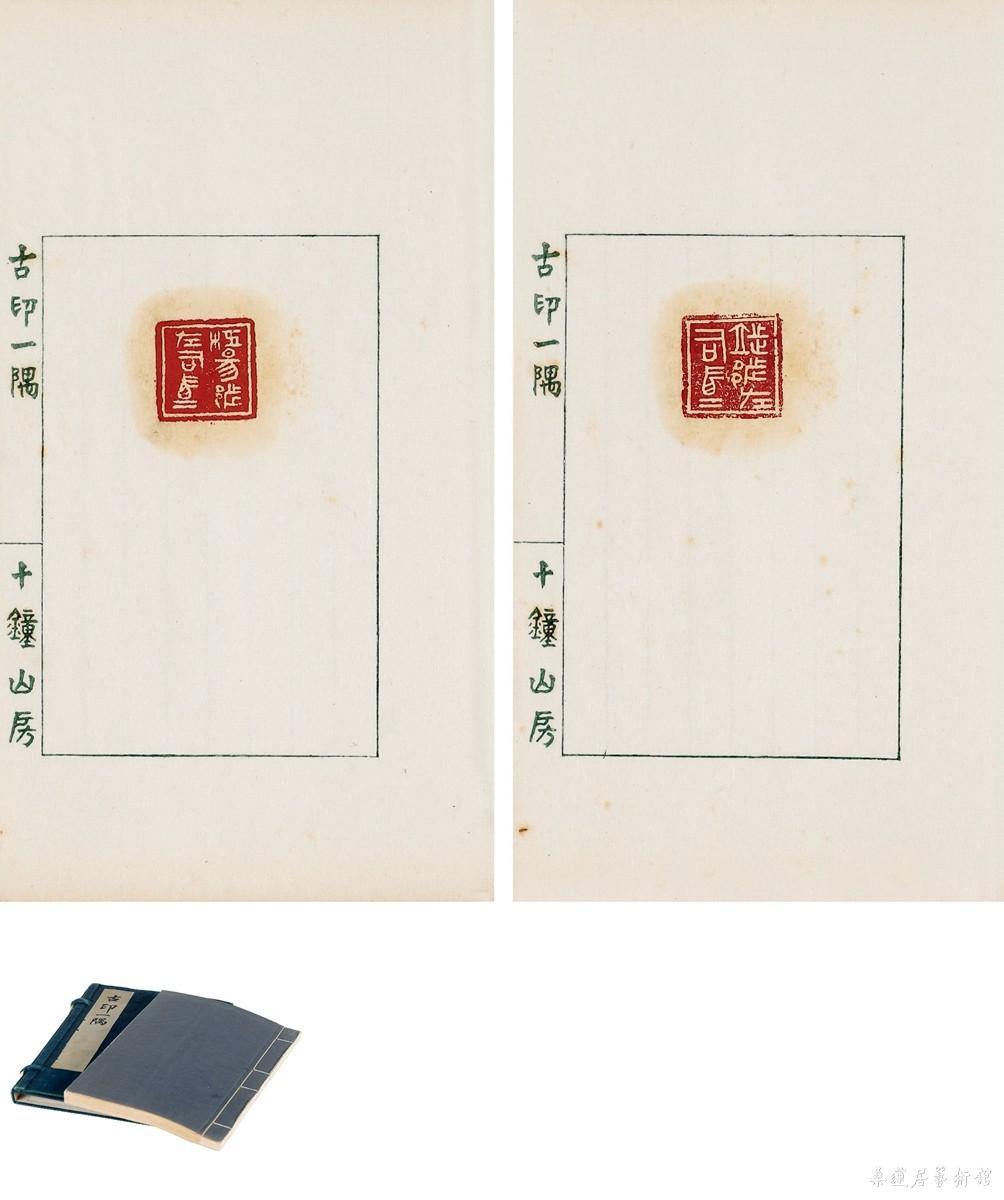

王石经(1831-1918)字君都,号西泉,潍城人。他一生酷爱金石文字,善书篆隶,尤精篆刻。他的篆刻取法秦汉印,兼及秦权、秦诏版以及量瓦文字。治印稳健端重,气势博大,风格独特,因而“一时无两,自成一家”。王石经聪颖好学,善于钻研,与陈介祺结为至友,交往密切,相互朝夕研讨。陈介祺在《与西泉论印》中谈到“凡作印,篆居其六七,刻居其三四。篆佳而刻无力,则篆之神不出,刻有力而篆不佳,则野矣……”又在《论摹钟鼎文作印》中说“摹古今作印,不可一字无所本,不可两字凑一字,不可以小篆杂,一难于形似,再难于力似,三难于神似,四难于缩小……须笔笔见法,笔笔有力,乃能得神,不可好奇太过……”王石经耳濡目染,受益匪浅。他费20年之力,将陈介祺所藏商、周、秦、汉青铜器上的文字和古代印玺朝夕临摹,潜心研究,贯通文词,取之笔法,悟其奥妙,深得秦汉印之精魄。王石经治学严谨,师本不泥古,篆刻十分注重章法。他的作品,多以钟鼎文入印,具有秦汉印之风。他编著了《甄古斋印谱》、《西泉存印》以及《古印》7册,上海商务印书馆分别于1923年、1929年出版。他为陈介祺篆刻的“十钟山房藏钟”、“簠斋藏汉瓦当”、“海滨病史”等印章佳作,现仍存于北京故宫博物院。全国金石名家潘祖荫、王懿荣、匡源、盛昱等曾为他的《甄古斋印谱》题跋,对其篆刻艺术给予了高度的评价。自然王石经在金石上的见识和治印的提高都离不开陈介祺的指授,他追随陈氏三十年之久,直到陈氏谢世。

陈佩纲,字子振,是陈介祺的族弟,与王石经一起在陈氏的指导下学治印,陈介祺于同治十三年给潘祖荫的信中说他:“刀胜于笔,临摹尤长,自篆则逊王远甚,摹古亦仍逊王。”他也曾多次为陈氏治印,陈氏还委托他为潘祖荫、王懿荣、鲍康、吴大徵等金石好友摹刻印章。同治十三年,陈介祺将他摹刻的印章,集为《古玺印文传》,并寄给北京王懿荣等人,请他为之代销,以助寒士生活所需。后来陈氏将他推荐给吴大徵做幕僚,但不久猝发疾病而逝。

追随陈氏做传拓工艺的其他人的简况如下:

张子达,字衍聪,精于仿绘画拓法,他用浓淡墨拓制《曹望憘造像》,颇得其意趣。陈氏称赞他的拓法:“胜东省(山东本地)他人,但聋甚,又多疑,又能使气,又私拓,又不惜护(却未损)非有人监拓不可。”

吕守业,陈介祺经常称赞他勤勉,并且“从容细致,为之不受迫促,一纸须他人数纸工夫,勿轻视之。”

徐凤歧,精于装裱,陈氏所有拓本的装制都出自他的手,陈介祺在信札中称赞他为“老友”,可见对他的赏识与尊重,他也是一直追随陈氏的老艺人。

李贻功(字书勋)、李泽庚(字星甫)叔侄二人都是利津人,由李佐贤的儿子李韦卿介绍来潍,帮助陈氏传拓金石,李泽庚跟随陈氏最久,深得陈氏指教,首创用两张纸精拓毛公鼎(在他之前要用多纸拼拓),堪称绝技。

陈介祺与这些拓工们过从甚密,经常向他们传授知识,切磋技艺,叶昌炽在他的著作《语石》中指出:“潍县陈簠斋前辈,拓法为古今第一。家藏刻石,皆以拓尊彝之法拓之,定造宣纸,坚薄无比,不用椎拓,但以棉包轻按,曲折坳垤,无微不到。墨淡而有神,非惟不失古人笔意,并不损石。齐鲁之间,皆传其法。”足见陈介祺与其拓工们已将这项工艺切磋研究得出神入化,达到前无古人的水平。

陈介祺“十钟山房”藏钟精拓(西泠拍卖)

(三)在陈介祺藏古、传古的助手中,还有一些技艺超人的能工巧匠,如姚学乾、田雨帆、胥伦等。

姚学乾,字恭甫,潍坊嵌银艺术创始人,潍城区南寺前街人。初为铜器首饰艺人。为使首饰美观,曾不断改进饰品的花纹。他参考汉镂金银器,吸收其艺术精华,锐意改进出新。他制作的器具,精巧玲珑,富有情趣,为世人所赞赏。他曾受聘为金石家陈介祺收藏的古代钟、彝、鼎、砖、石、铜器配制底座和撑架。他的配置衬托与古文物风格融合,浑然一体。由于他善于吸取古代艺术品的精华,使嵌银艺术获得空前的提高与发展。

起初,姚学乾在为陈介祺修复文物,为古玩配制底座、撑架等的过程中,遍阅历代精美的文物真品,眼界大开,技艺水平日益精湛,凡陈介祺“所蓄鼎彝古文及花纹,皆能一一摹勒”。同治年间他参考汉金银器,刻意出新,与拓裱艺人田雨帆一起,独创了在木质器具上镶嵌金银丝的独特工艺。他根据各种文物的色泽和造型,用红木制作的嵌银底座和撑架与古文物珠联璧合十分喜人。他还能用红木仿制出嵌有金、银丝的“鼎彝型模”,其制品与青铜器鼎彝文饰一般无二,因而更受到人们的赞赏。

姚学乾、田雨帆在制作红木嵌银漆器上的创新,引起了陈介祺的极大兴趣,陈介祺就与他们一起为提高嵌银漆器的技艺进行切磋研究,他的著作中就记述着对嵌银制品从选择材、制作、镶嵌到上漆磨光等许多心得:“做布(币)椟,先物色紫檀瘿(细花者),其次黄花梨瘿,必不得已,则豆瓣(细花)楠与老紫檀亦可……得异材,则以制外椟,其次做内椟。”同时他针对紫檀等木质坚硬的特点,强调制作时“须用明榫、密榫,勿使不用榫,只用鱼膘粘合”,主张盒盖要“整木挖嵌,满盖无缝”。在陈介祺这种细致入微的参与、指导、帮助下,红木嵌银漆器工艺,应陈家慢慢地发展起来了。

天有不测风云,正当嵌工艺亟需发展的时候,它的创始人姚学乾却患上了不治之症。深谙嵌银漆器价值的陈介祺,为了使这一独特的技艺流传下来,就将自家雇佣的拓裱匠、与姚学乾一起研制嵌银漆器的田雨帆的两个儿子田子正、田智缗收到门下,亲自主持让他们拜姚学乾为师,学习嵌银漆器的制作技术。在陈介祺诚挚的帮助下,田氏兄弟愈加悉心钻研,刻苦磨砺,嵌银技艺日益精湛。创始于姚学乾的嵌银漆器技艺,终于在田子正、田智缗兄弟的手里继承发展起来。他们嵌制的一件件精美工艺品,受到了人们的高度赞赏,于是原来的铜匠嵌金艺人也纷纷摹仿,到光绪年间(1875-1908),潍坊嵌银漆器的制作已相当普遍。

从光绪末年,田智缗在潍县东门开设了第一家嵌银铺子起,潍县嵌银漆器作坊就如雨后春笋般竞相建立起来。其中,先后打出旗号的有:雅鉴斋、雅斋、桐荫山馆等二十多家,分部设到北京、济南、青岛、丹东等地,其主要产品发展到花翎盒、朝珠盒、烟枪、烟灯等十几个品种,这是后话。

胥伦,潍县城南胥家村人,本是铸铜匠人出身,早年因嗜赌曾潦倒街头。但他自幼聪颖,喜爱绘画。他还喜欢仿制小巧物件,所制成品,酷似原件,惟妙惟肖。因他善于仿制铜器、古印,得与收藏家陈介祺结识,博览陈家所藏之三代铜器、六朝佛像等文化艺术珍品,开拓了眼界,技艺更臻精湛。陈介祺引导他将铸铜工艺,发展到制作铜印方面,往往由陈氏亲自篆写印文,王石经操刀刻模,胥伦则翻砂铸造。所铸之印,颇具秦汉古印玺之风范。所以《古玺印概论》中指出:“咸丰、同治以后金石学盛行,有翁大年、王石经、胥伦等人出,始仿汉铸印,视其为陈介祺所作诸印,能紧随汉人步伐。”62岁那年,陈介祺还派胥伦到蓬莱张允襄处拓图,其中有“长安乐”砖拓和“节墨小刀化”,并把这些拓片寄给王懿荣鉴赏。

十钟山房《古印一隅》 (清)陈介祺、陈厚滋辑(西泠拍卖)

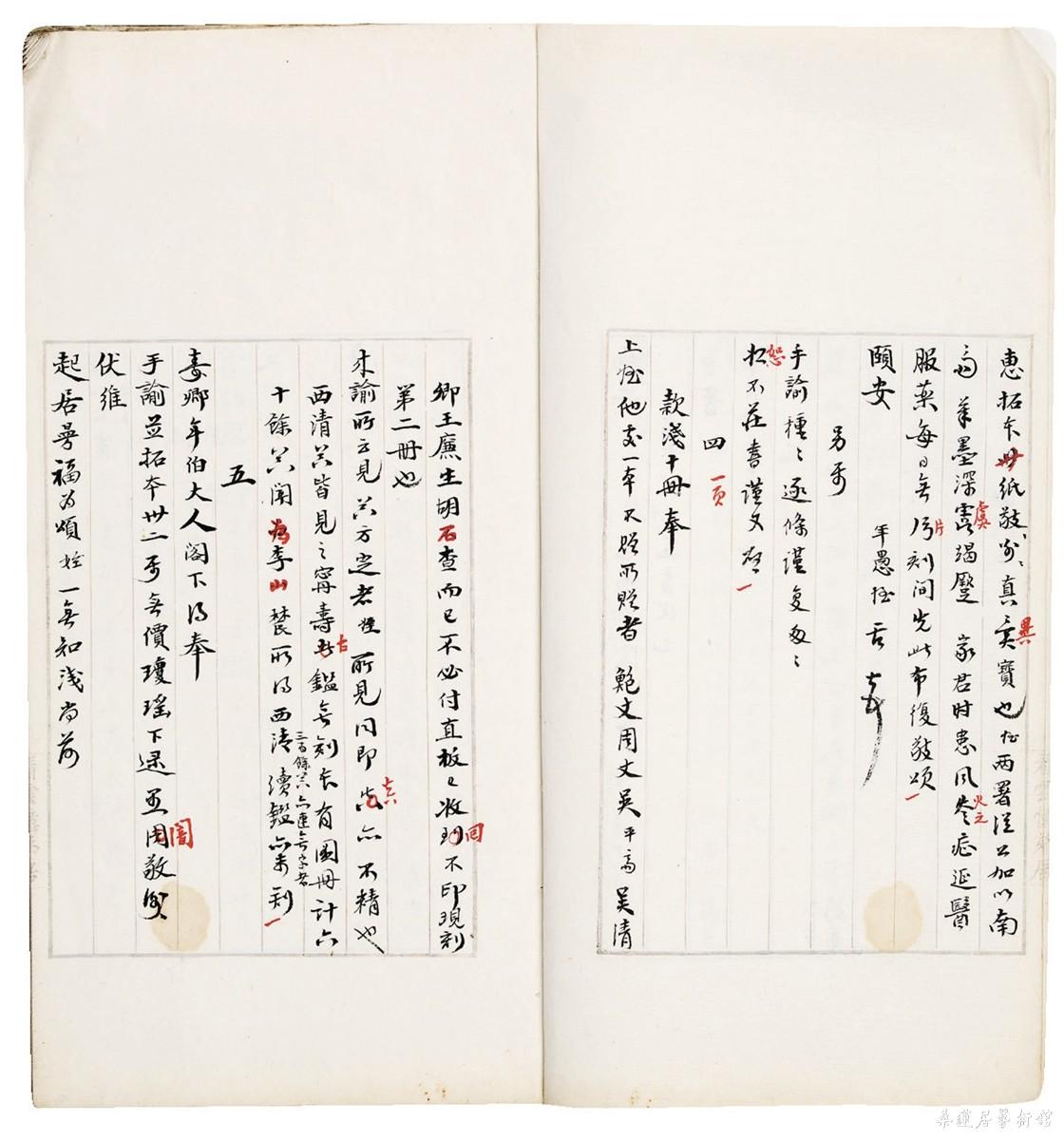

(四)帮助陈介祺料理金石文字的也有七八人,但这些人是在陈氏一生的不同阶段出现的,譬如:陈畯主要是陈介祺在京期间,帮他钤拓编著《簠斋印集》等著作,何昆玉是在后期帮助钤拓编著《十钟山房印举》和《簠斋藏古玉印谱》。其他的人主要有王石经、丁艮善、曹鸿勋、吴重熹、陈厚滋、王之翰、郭麐等。

王石经是陈氏长期的助手,起的作用最大,前面已经介绍过。丁艮善,字绍山(也写作少山),山东日照人,年轻时一直追随许瀚游学,他生平著有《吕氏春秋校录》,并帮助许瀚和陈介祺校勘过多种书籍。许瀚去世后,丁绍山长期客居陈氏之门,协助整理文字,陈介祺还委托他和王石经、何昆玉、宫玉甫等到琅琊台秦代刻石、秦代离宫及礼日亭故址等处寻访、垂拓。陈氏认为这是“甚盛事也”,并让丁绍山作日记留念,“以当同游也”。丁绍山保存了《簠斋金石文考释》的原稿本,后来金石学家罗振玉从丁绍山家中得到并以“云窗丛刻本”刊行。

曹鸿勋是陈介祺从潍县民间伯乐识马发现的一位少年才俊。先是收为弟子,后又收为义子,并聘请了道光廿四年进士、翰林院编修、著名教育家王之翰到家塾中共同培养曹鸿勋,直至曹氏31岁考中状元。

曹鸿勋(1846-1910年),字仲铭,又字竹铭,号兰生,清末状元,潍城区西南关人。

1863年(清同治二年)曹鸿勋18岁时,县考名列第一,20岁考中秀才,当时书写的对联,得到金石学家陈介祺赞许,他与翰林王之翰为其授课,诗、文、书法更有进步。

他擅长书法,对欧、虞、褚各名家临摹工夫很深。行、草多学明代名家。在京时间,除为皇宫大臣书写外,东华门、西华门、大栅栏等地都留有他的墨迹。在家乡他的遗墨较多,匾额有欧体楷书“陈氏家庙”、“岳王庙”等。碑文有“王公(之翰)墓碑”、“重修观音阁碑”( 卧石)、“重修玉清宫碑”( 俗称四面碑);墓志铭有“王之翰墓志”、“孙葆田墓志”等,均为欧体楷书。“十笏园记”也是他的手迹。

曹鸿勋从十几岁进陈氏“相府”,到31岁中状元前的十年里,在陈府帮助陈介祺抄录整理金石文字。陈府每年的对联、屏风等文墨有许多出自其手,曹鸿勋帮助陈介祺做缮写工作,陈氏在金石拓本上的题跋、文稿、信函等,也多数由他代录。

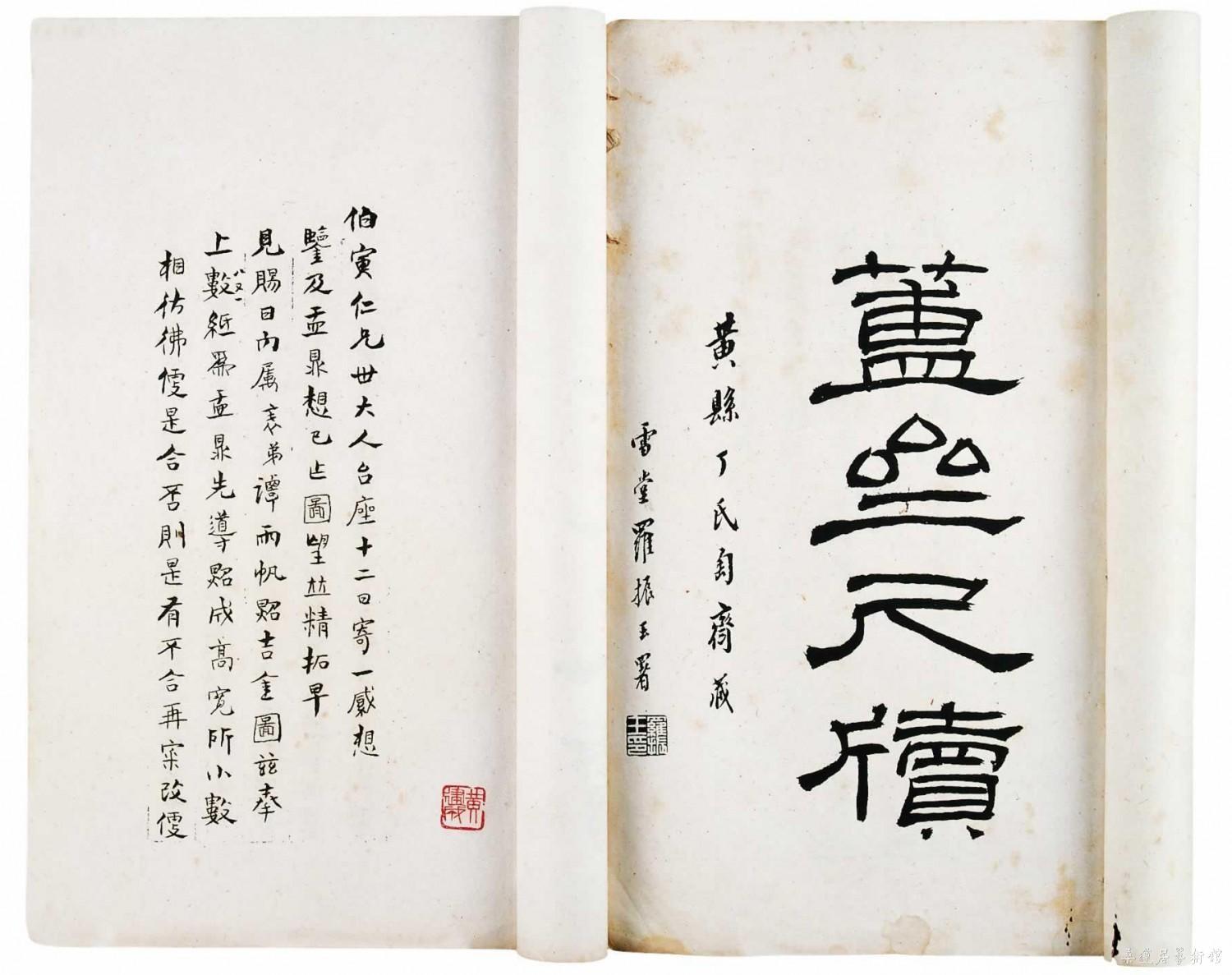

《簠斋尺牍》

在陈氏的金石交往中,其女婿吴重熹更为得意之人。吴重熹(1838-1918),字仲怿《簠斋尺牍》中写作“仲饴”。是吴式芬的次子,清同治元年(1862年)举人,历任陈州知府、江安督粮道、福建按察使、江宁布政使、直隶总督、河南巡抚等,民国后寓居天津,晚号石莲居士。吴氏少时就随兄吴重周游,恪守庭训,好古而博综经史。咸丰九年(1859年)娶陈氏长女陈厚培为妻。吴重熹每逢到潍县住岳父家,陈氏经常与他谈论治学之道,或者教授作字之法,后来吴氏根据陈介祺传授的笔记整理成《作字之法》一文,并于光绪十八年(1892年)附于《家塾授蒙浅语》中刊行于世。吴重熹在潍期间还经常帮助岳父整理缮写金石文字。

陈介祺在同治十一年吴重熹抄本《潍县陈氏簠斋藏器目》一书的题跋中说:“仲饴既手录余斋金文各册竟复为录所藏吉金成目。余自甲寅归里后,居无友朋之乐,室家之安既惩夺志,又扰守望之。年来始稍稍检拓,思装册汇目,存其昔好,久未能就,今得仲饴相助,旬余而毕,业成于勤,即此可推。第吾所望于仲饴者大且重,仲饴勉之哉,勿以此夺志也。”陈介祺对吴氏寄予了厚望,而吴氏也确能步陈氏先辈之后踵,亦笃好金石,与潘祖荫、王懿荣、鲍康、左宗棠等有交谊,拜潘祖荫为师,与王懿荣为亲家。

潘祖荫致陈介祺信札辑录(西泠拍卖)

陈厚滋是陈介祺后半生相依为命的子嗣,是他的次子,由于长子陈厚钟英年早逝,死于同治十年(1871年),只有38岁。当时陈介祺59岁,正是发愤著述的时期。第二年,何昆玉携2700余钮古印玺来潍,陈介祺便嘱托厚滋与何氏共同钤拓《十钟山房印举》,俩人用了一年半多的时间,才初步完成这部浩繁著作的初稿。此后,陈介祺晚年的金石文字整理工作多依赖于陈厚滋。而厚滋虽然因陈介祺被迫捐献巨款以解国库匱竭,于咸丰八年(1858年)被晋京引见,奉旨赏为举人,但他始终遵循乃父“子孙不准做官”的教诲,居家守户,帮助陈介祺搞他的金石研究。

郭麐(1823-1893),字子嘉,清末学者、书法家,潍城区人。出身于没落的书香门第,好考证,洁身自好,严于律己,份外之财毫厘不取。虽贫困,而不移其志。他曾被郭熊飞聘为家馆教师,随其宦居南北10余年。返籍后,于城西杨家庄置田十余亩,筑舍居住,名为“杨峡别墅”。因住处濒临大于河,居室命名“听漪山房”。他隐居乡间,埋头著述,搜集古迹文献,10余年得90余种。独于考证篆籀,辨别碑版真伪时,与陈介祺共相研讨,补订得232种,取名为《潍县金石志》。

同治八年(1869年)陈介祺57岁时,郭麐开始纂修这部著作,请陈介祺考订,陈氏将他自己收藏并拓下的各种有关金石器物毫不保留地赠给郭氏编入该书,用了整整三年功夫,于同治十年十月才将这部著作的初稿完成。《潍县金石志》受到潘祖荫和王懿荣的极力推许。后来又补录51种,汇为一编,陈氏还于光绪十年七月为之写下《潍县金石志》校刊记。

综上所述,陈介祺搜古、藏古的助手很多;帮他传拓、钤印、修复文物、装裱、篆刻的高级专业技术人才更多;另外,还有众多亲朋好友帮他料理金石文字,像众星捧月般帮他完成了鉴古、传古的巨大历史使命。

. 完 .

文图来源网络,桑莲居编辑