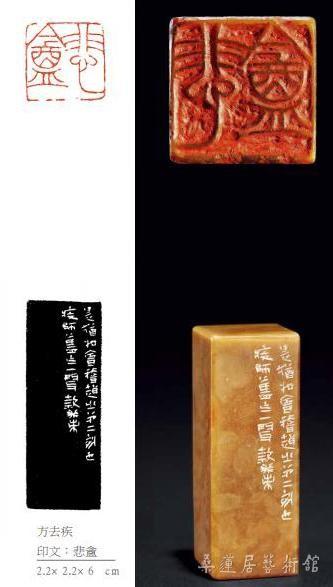

方去疾先生

永嘉印坛有“三方”,即方介堪、方节庵、方去疾,他们以印学名世,在中国百年篆刻史上的成就犹如我国文学史上的“三苏”。其中,方介堪与方去疾还在1978年双双当选西泠印社副社长,可见他们在印人心目中的威望。

方去疾(1922-2001)是三兄弟中最小的一位,但他少而颖悟,弱冠时已饮誉海上印坛。在持续不懈从事篆刻艺术事业的40年间,他以其在出版社的专业地位,和在上海书法篆刻研究会中的影响与威望,经常组织各种篆刻专业创作活动与普及印学活动,成为二十世纪中国印学的领衔人物。他的篆刻熔诏版、凿印于一炉,师古而不泥古,对秦汉铜器、碑版中的文字、图案等第一手实物资料作过深入的综合研究。他的见地影响了一批印人,“是一位吐纳百家,转益多师的学者。 ”(韩天衡《去疾印稿序》)他还是位著述丰硕的印学家,他编订出版的《明清篆刻流派印谱》,乃印学界第一次对这个领域进行突破性总结分析,填补了明清五百年印学史的研究空白,被认为“大有功于印坛”。另外,方去疾在课业授徒、普及印学方面也不遗余力,他自成一格的教学方法新颖而有效,颇受学生欢迎。在他严格真挚的指授下,一大批印人脱颖而出,其中韩天衡、吴子健、刘一闻等在方先生的谆谆教诲下而技艺猛进,终成大家。

——摘自戴小京《印学史上的方氏仲昆》

简化字亦能入印,忆方去疾与《新印谱》二三事

作者:刘一闻

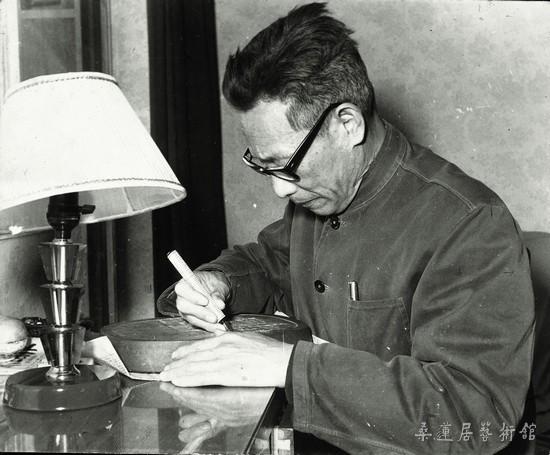

方去疾先生灯下刻砚

方去疾(1922-2001),原名正孚、超、之木,号心斋、四角草堂、宋玺斋、岳阳书楼等,浙江温州人,印学大师。生前著述颇丰,所编订《明清篆刻流派印谱》,填补明清五百年印学史的研究空白。被公认为二十世纪中国印学界领衔人物。由他主持的《新印谱》集体刻印创作的编纂,将因时代而生的简化字入印,创造出了属于他自己的刻印风格。值此方去疾老人家九十五周年冥诞之际,书法家刘一闻作此小文,以寄托对先生的无限思念之情。

方去疾先生为当代著名篆刻家和印学家。他以独具一帜的鲜明艺术风格,不仅影响了当代印坛的篆刻创作,同时对我国明清流派艺术印章一域的梳理和研究,亦具引领之功。他是业界一致公认的新中国成立以后的印坛领军人物之一。如今活跃于海上篆刻界的众多名家,几乎接受其教诲沾溉。

方去疾(左)与作者刘一闻

我与去疾先生相识于上世纪七十年代之初。那时,我还是一个才出校门不久的青年工人,三班倒工作之余,正不分昼夜地迷上写字刻印。一次为购买宣纸去位于市中心南京东路422号“东方红书画社”(即现今“朵云轩”),正瞥见临街大橱窗里张贴着公告,内容为向社会征集《新印谱》集体刻印创作稿件。告示中还附出了方去疾和单晓天两位先生用简化字刻制的革命样板戏唱词印例,并且在措辞中特别强调欢迎工农兵作者积极投稿踊跃参加云云,让人看了亢奋不已只想跃跃欲试。孰料未久,我以篆刻印拓应征的稿件居然被选上,同时得知正是方去疾先生在主持此项工作。我暗自庆幸,自己终于能够谒见这位心中仰慕已久的一代名家了。

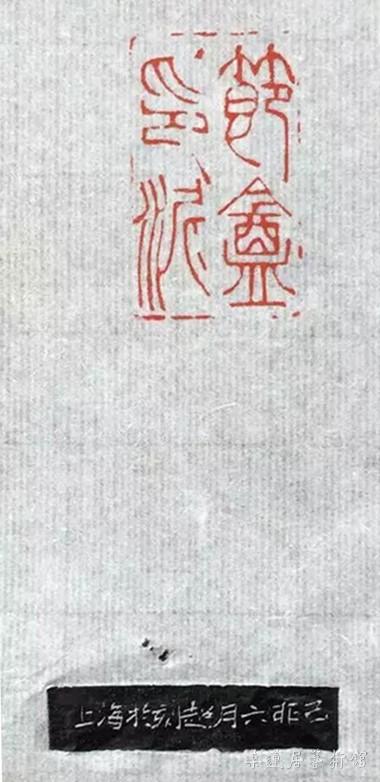

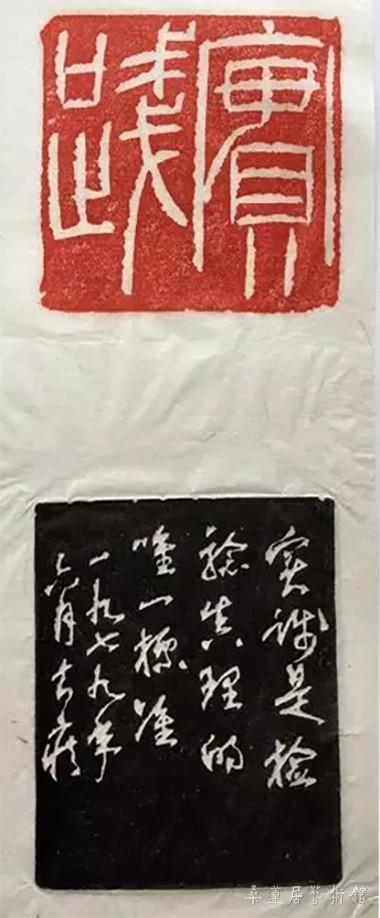

方去疾刻/ 节盫、四角草堂( 印拓)

犹记得第一次见面,是去疾先生直接电话把我招至书画社二楼的出版组。从模样上看,先生也就五十岁上下的样子,一副笔直的好身板和一种不苟言笑的模样。初次见面时,他那双能把人握得生疼的大手,让我印象深刻。他扼要地向我交代了简化字刻印的基本要求,具体布置完创作内容之后,便转身去忙其他事情。此后,因着求教以往从未遇到过的简化字样稿设计,我又去过几次。去疾先生给人的印象是乍见之下脸色威严难以接近,然交谈时一旦对上了路,倒也话题渐多,尤其涉及专业,他甚至对年轻人的略知皮毛另眼相看。

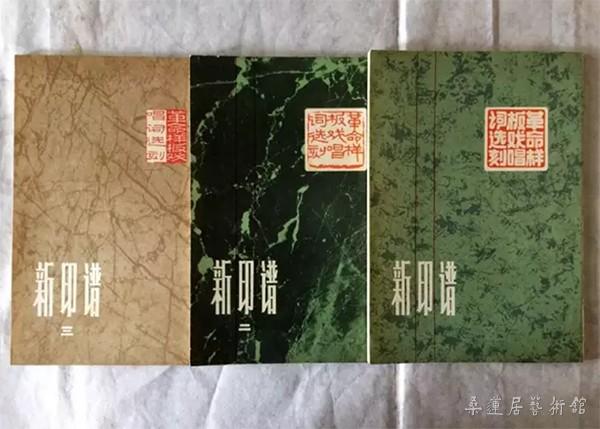

因时代而生的以简化字入印的刻印形式,对大多数作者来说,无疑显得陌生而新鲜,在经历了漫长的集体酝酿和反复实践之后,在纪念毛主席在延安文艺座谈会上的讲话发表三十周年之际,《新印谱》第一册得以顺利出版。如今想来,《新印谱》的整个诞生过程,不仅为大家提供了一次难忘的创作新题材的历练机会,更为青年作者向印坛前辈们当面请教,创造了可贵条件。

《新印谱》

倾注着去疾先生大量心血的《新印谱》,自1972年5月至1975年2月的四年之间,共出版了三册。因着文革时期特殊形势之故,艺术出版物往往不署具作者姓名,第一册《新印谱》便属此类情形。面对新形势之下的新任务,当时海上印坛名家如王个簃、叶露园、江成之和高式熊以及方去疾、单晓天等诸前辈,都纷纷加入了广大作者行列。《新印谱》从第二册开始开放署名,彼时,来自不同岗位年龄和专业和业余作者队伍,总共加起来竟然超出40位。仔细回想起来,将近半个世纪的社会人文格局变化太大,如今健在的书画篆刻名家顾正乐先生现已104岁,可称是年事最高的《新印谱》作者了。

在历时数年的《新印谱》创作活动之中,我和去疾先生的接触机会渐显频繁,随着讨教次数日多,我与先生自然也就熟识了起来。

1976年春夏之交,我被借调到迁址衡山路并已更名的“上海书画社”编辑部,参与《新印谱》合订本的出版工作。这样,便使我能同去疾先生朝夕相处于一室,更加直接地感受他那表现在方方面面的为人为事的真率品格和干练作风。文革后期,先生虽说刚过壮年,但在印坛已称斫轮老手,尤其他的一家之风日趋老道且卓然自立。有行家评论说,方去疾作品铁笔砉砉刀笔俱见的治印风格明显有异于常态,此姿势与他业精于勤的创作态度有关,倘若换一个视角,或许更与他自幼生成的由审美观念而至的艺术境域作等量齐观。

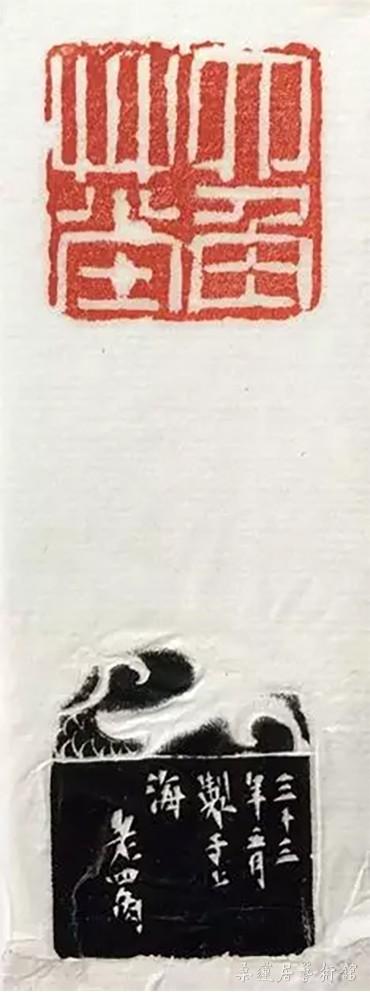

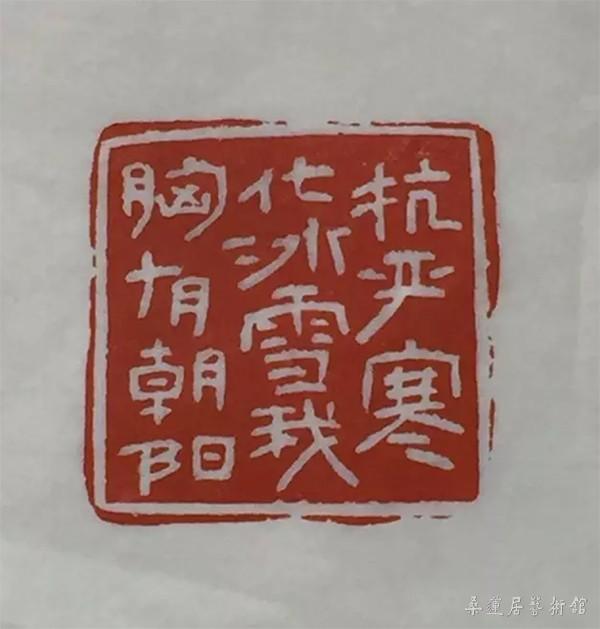

方去疾刻/抗严寒化冰雪我胸有朝阳(印拓)

印稿设计是去疾先生一向看重的基本创作环节。当年,我曾亲眼瞅得他从抽屉里取出厚厚一大叠墨稿的情形犹在昨日——这就是后来出现在《新印谱》中广为人赞的那方“抗严寒化冰雪我胸有朝阳”(《智取威虎山》唱词)白文印诞生的前曲,这些墨稿便是先生曾为印面布局而反复推敲了整整一个星期之后所留下的痕迹。刻成之后的印章是一方仿古玺风格之作,但见通篇间刀笔相衔古意盎然让人爱不释手。我暗自思索,此印即便是篆文创作一式,也难有这般高妙气息啊。不明就里的人看他飞刀走石似三刀两刀顷刻而成,遂以为刻印小道不过尔尔,殊不知去疾先生的这三刀两刀,正是他从积累一生的千刀万刀中来的呢!

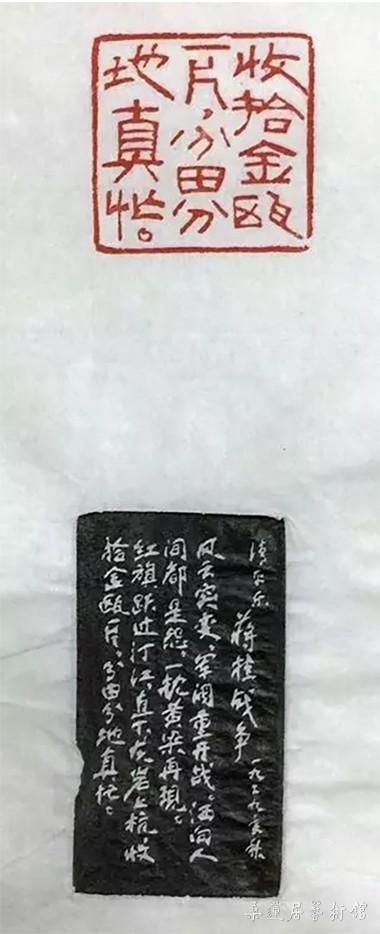

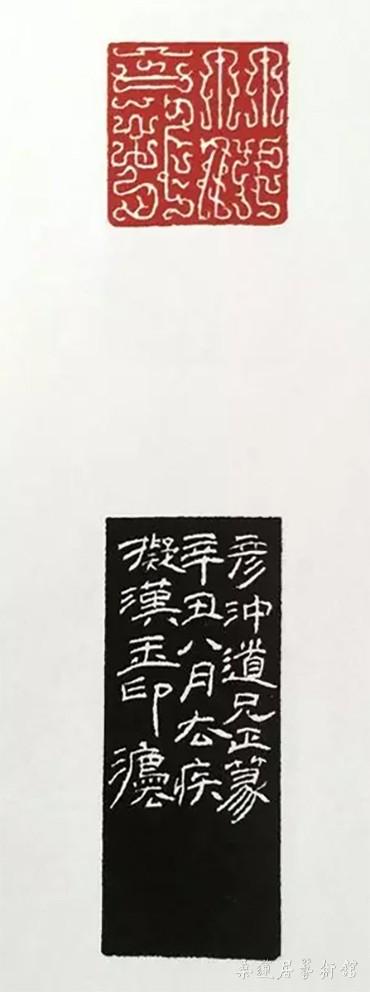

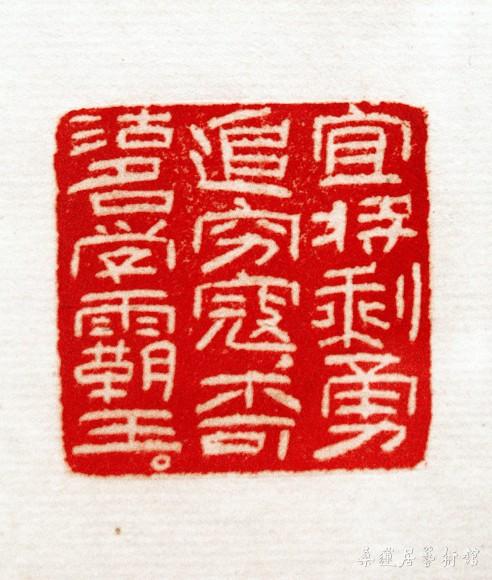

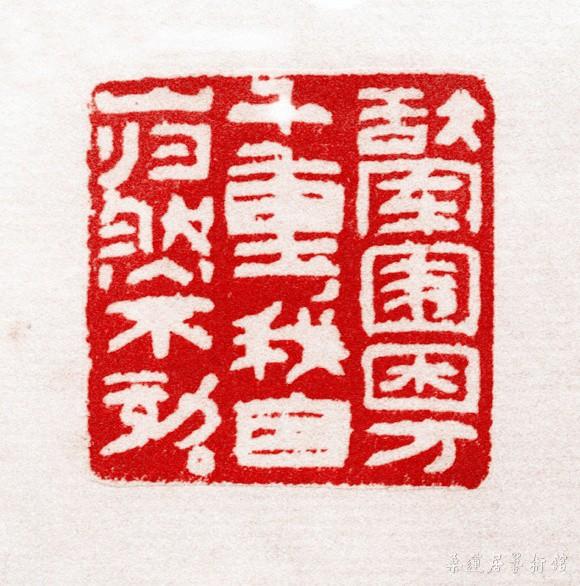

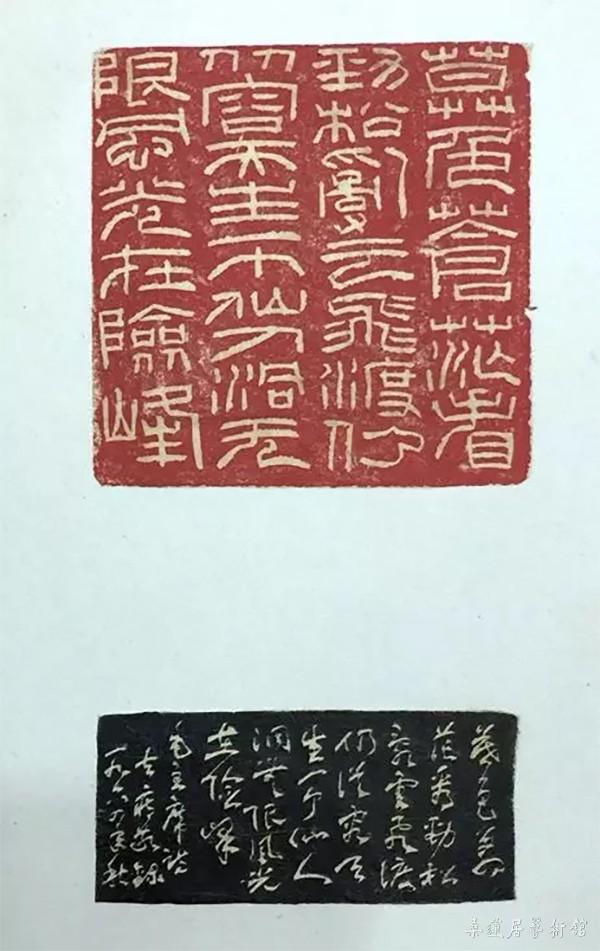

方去疾刻/ 毛泽东诗词三方

所谓简化字入印,实际上是一门难度颇高的印章创作形式。它既要具有娴熟的刀法和合理合度的字法和章法,更重要的,是能够充分传递传统印章中的刀笔意蕴和由此而生的丰富内涵。从这一点上说,它的创作难度也许并不亚于以篆书入印。早在上世纪六十年代,去疾先生便已开始了这方面的大胆实践,当时他所创作的若干以毛主席诗词为主题内容的如“宜将剩勇追穷寇、不可沽名学霸王”、“敌军围困万千重,我自岿然不动”和“收拾金瓯一片、分田分地真忙”等印作,至今读来仍逸趣横生令人久久回味。如此看,以现代文字入印的创作方式,虽说客观上受到其自身结体和习惯笔意的局限,但若运用得当,照样也能创作出高水准的印章作品来。多年以后,先生依然兴致勃勃意犹未尽地与我聊起简化字刻印的话题,并且还谈到不少新的设想。只可惜,由于病魔长期折磨,使他再也不能拿起心爱的印刀来。

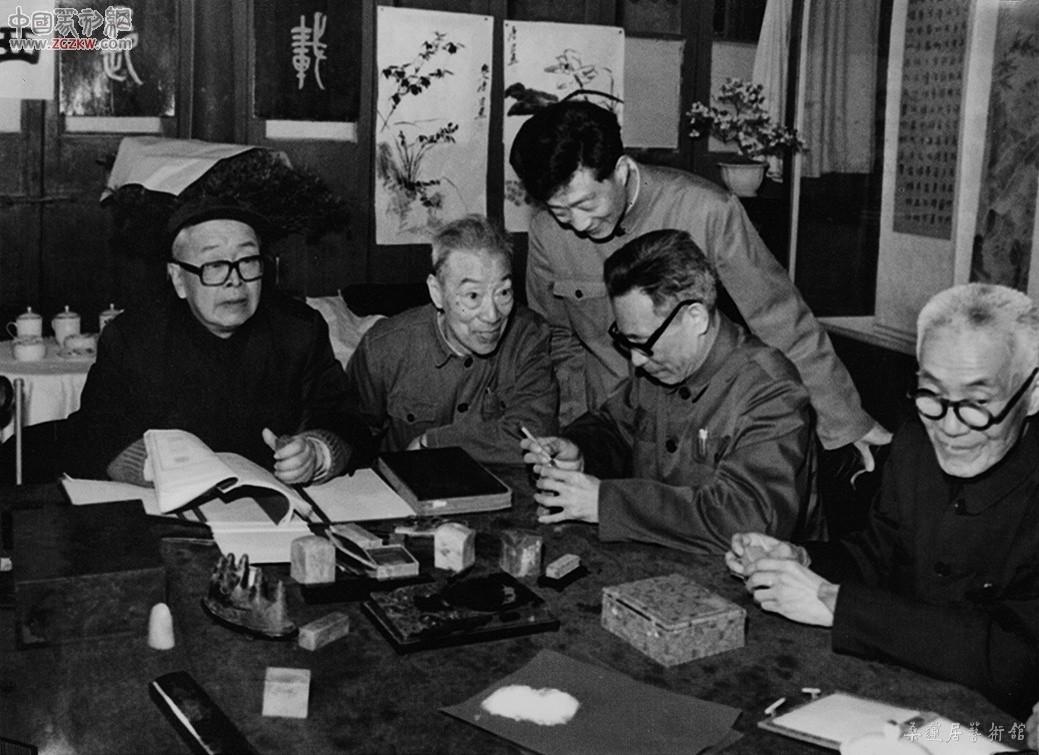

西泠雅集留影(左起:唐云、沙孟海、方去疾、叶潞渊,后立着为吕国璋)

岁月如梭。去疾先生病逝于2001年岁秋,至今倏倏已第十六个年头。往事历历,特别是多年以来每忆吾师的殷殷教诲,总令我感恩不已。值此老人家九十五周年冥诞之际,谨作此小文,以寄托对先生的无限思念之情。

编辑说明

◆ ◆ ◆

图文主要来源于澎湃新闻的《往事|简化字亦能入印,忆方去疾与《新印谱》二三事》,参考2012年在上海展出的“金石同古——方介堪、方去疾昆仲艺术纪念展”相关资料。桑莲居整理汇编。转载请注明出处。