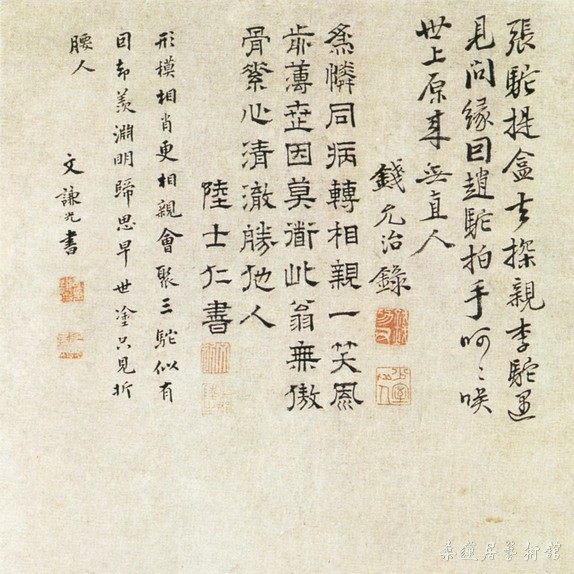

徐沁《明画录》卷一:

“李士达号仰槐,吴县人,长于人物兼写山水。能自爱重,权贵求索,虽陈币造庐,终不可得。万历间织璫孙隆在吴集众史,咸屈膝,独士达长揖而出。寻为收捕,以庇者获免。年八十,碧瞳秀腕,举体欲仙。此以品胜者也。”

明 李士达《三驼图》纸本 墨笔 78.5×30.3cm

北京故宫博物院藏

在北京故宫博物院,藏有一幅明代画家李士达的《三驼图》。在大片空白衬托下,三个蜷曲驼背、几近圆形的人物迤逦而行。三人呈倒品字构成稳定的三角形,与上部三首各具意蕴的题诗相映成趣,堪称画与诗的绝妙组合。

李士达,吴县(今江苏苏州)人,万历二年(1574年)进士。性格耿傲,《明画录》称其“能自爱重,权贵求索,虽陈币造庐,绝不可得”。万历二十九年,宦官孙隆在苏州横征暴敛,召集苏州名流众吏,气焰不可一世,众人“咸屈膝”,唯有李士达“长揖而出”。其绘画题材多表现文人潇洒放达的生活,并有一定数量的风俗画以砭时弊,《三驼图》即其风俗画的代表作。

《三驼图》局部

《三驼图》描绘了三位形象滑稽、笑态可掬的驼背老者,在相近的神情体貌中塑造出各自不同的姿态动作。右边的持杖提盒者侧首顾盼,略显腼腆;中间的则向其拱手相迎,热情憨直;左侧的抚掌大笑,诙谐放达。衣纹线条采用十八描中的“混描”,简洁洗练;人物须发皆不见勾勒痕迹,笔墨圆润,柔若无骨,足见画家高超的笔墨造型功力。

《三驼图》堪称佳构。然而,更让人叫绝的是画面上方的三首题诗:

张驼提盒去探亲,

李驼遇见问缘因;

赵驼拍手呵呵笑,

世上原来无直人!

——钱允治录

为怜同病转相亲,

一笑风前薄世因。

莫道此翁无傲骨,

素心清澈胜他人。

——陆士仁书

形模相肖更相亲,

会聚三驼似有因。

却羡渊明归思早,

世涂只见折腰人。

注:涂(同“途”)

——文谦光书

《三驼图》题跋

三首诗中,钱允治的最为有名。钱允治是明代著名书画家文徵明的高足钱谷之子。他目光如炬,将“驼背扎堆”的事儿,上升到“世上原来无直人”的哲学高度,点明了此画的讽世主题;并采用打油诗的形式,保持了原画风趣诙谐的艺术风貌。

中为陆士仁题诗。陆士仁为文徵明弟子陆师道之子。他步钱允治的原韵,用比较的手法,从另一个侧面去揭露世态人情:驼背是脊柱病变,纯属生理现象,并非没有傲骨;“三驼”心灵实则非常清纯,较之那些体格健全、却一身软骨的家伙,还要胜出一筹呢。

上左为明代书法家文谦光的题诗。他引用东晋大诗人陶渊明不曲学阿世、辞官归隐的典故,指出腰杆挺直的人都避世而去,滚滚红尘中只剩下那些卑躬屈膝、圆滑处事的人了。

这三首诗,突破画幅限制,从不同角度提升了《三驼图》的审美价值,起到了画外音的叙事效果,从而使画面的思想内涵、情趣意境得到了更充分、更完美的体现,给观者带来了极大的审美愉悦和审美惊奇。

从李士达的款署“万历丁巳冬写”可知,该画作于明万历四十五年(1617年)。晚明世道下衰,人欲横流,士人往往通过攀援阿附来获取声名利禄,故一些正直人士常有归隐山林之想。可见,画风的怪异正是炎凉的世态在画家心灵的折射。然而,千百年来,这种人情世态,似乎永无终结之日。故明代以降,仿作《三驼图》者,代不乏人。盖画家欲借图抒志,讽世喻人,鞭挞世道人心之积弊也。

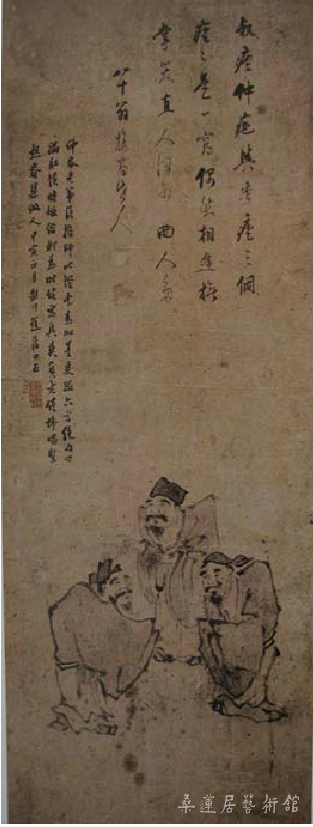

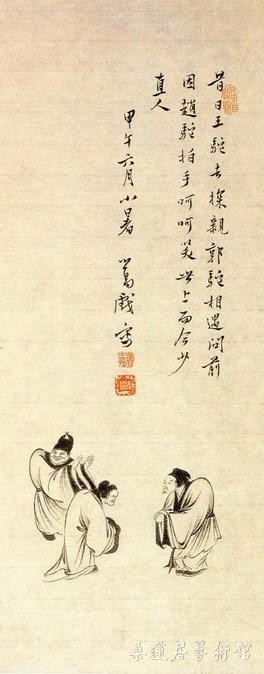

明 担当《三驼图》/ 近代 溥心畬《三驼图》藏台北故宫博物院

担当《三驼图》自题诗:“叔㾃(同“驼”)仲㾃与季㾃,三个㾃㾃是一窝。偶然相逢抚掌笑,直人何少曲人多!”旁边补题近代著名学者赵藩:“满肚愤时嫉俗,聊为时俗写真。莫负老僧棒喝,竖起脊梁做人!”

溥心畬《三驼图》自题诗云:“昔日王驼去探亲,郭驼相遇问前因;赵驼拍手呵呵笑,世上而今少直人!”

(本节文字摘选自杨立新《从〈三驼图〉看人情世相》)

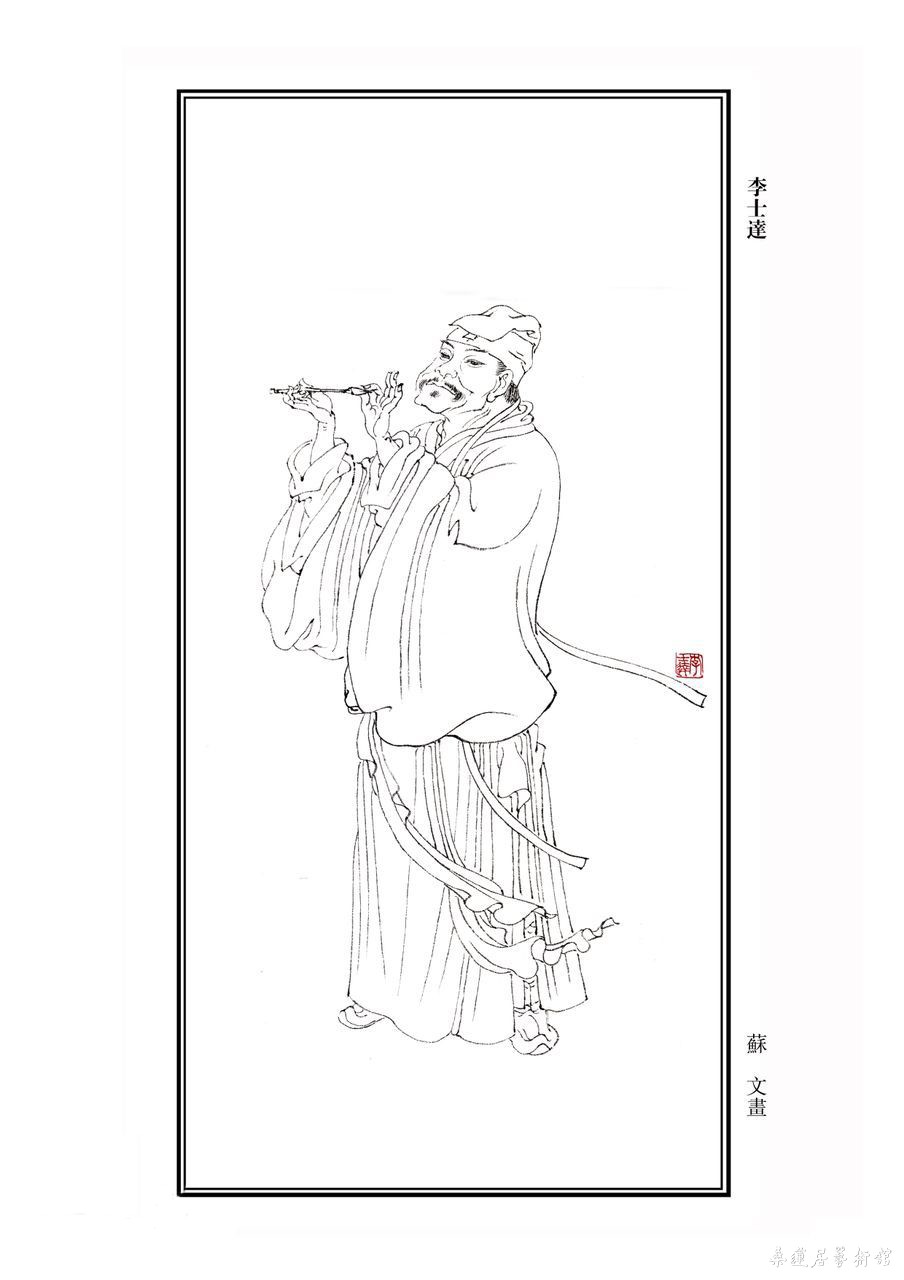

李士达

李士达生于约1540年,卒于1621年之后,字通甫、通父,号仰槐、仰怀、石湖渔隐等,吴县(今江苏苏州)人,万历二年(1574)进士。徐沁《明画录》谓其“年八士,碧瞳秀腕,举体欲仙,此以品胜者也”。善画人物兼写山水。绘画题材多样,能把文人画与风俗画巧妙结合,画风独特而有创意。

李士达为人清高。权贵求索其画,虽重金而终不可得。万历年间,织造太监孙隆在吴罗集文士,众皆屈膝盈门,独士达长揖而出。其后士达招致寻捕,幸亏有人庇护而得以幸免。李士达著有《仰槐山水论》。其论画曰:“山水有五美:苍也,逸也,奇也,远也,韵也;山水有五恶:嫩也,板也,刻也,生也,痴也。”可见深得画理之精髓。以其画论复观李士达此画,则苍、逸、奇、远、韵五美兼具,颇应其言。

李士达主要生活在明末的苏州地区,当时的吴门画派随着沈周、文徵明、唐寅、仇英的远去已成强弩之末。其时在松江和苏州地区正是董其昌为首的华亭、苏松、云间三派风行的时候。董其昌与吴派所不同的是其上溯董源、巨然、黄公望、倪瓒等人的传统,从文人的审美角度出发,把绘画又加以提纯,并旗帜鲜明地提出“南北宗论”来崇南抑北。他还强调画中的书卷气和含蓄性,把前人的山水形象加以简化后,参以造化,做不似之似的组合,加强笔触之间的相互联系,以突出笔墨美。这一方面使文人绘画的特点更为鲜明,另一方面也使文人画走向更为狭小的空间。李士达虽与董其昌同时,却能不为时风所动,不步趋松江派的秀润简淡,于南宗之外兼及北宗画法,依然坚持吴派“亦利亦行”的特色,画面气象俊朗,殊属不易。

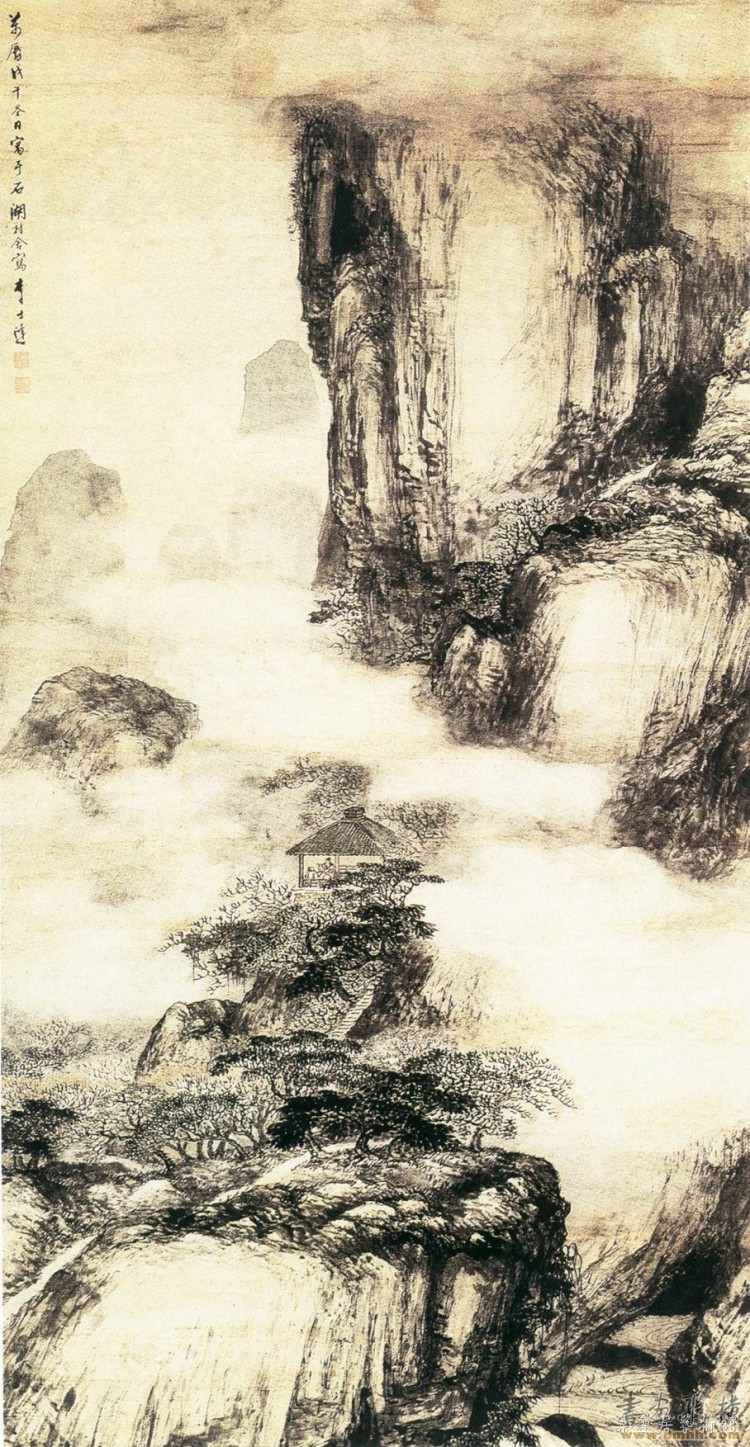

明 李士达 《秋景山水图》纸本 水墨淡设色 168.8×89.8cm

(日)静嘉堂文库藏

此图为李士达山水画的代表作。画深秋之季二位隐士于山中小亭对酌清谈之境。画面上的悬岩突兀,山势险峻,云雾缭绕。置阵布势,气魄雄伟。云烟断白,巧妙地表现出了空间层次感。山石以碎笔皴染,敷以淡色,墨色干湿浓淡相交相融,生发出丰富的效果,独具韵味。

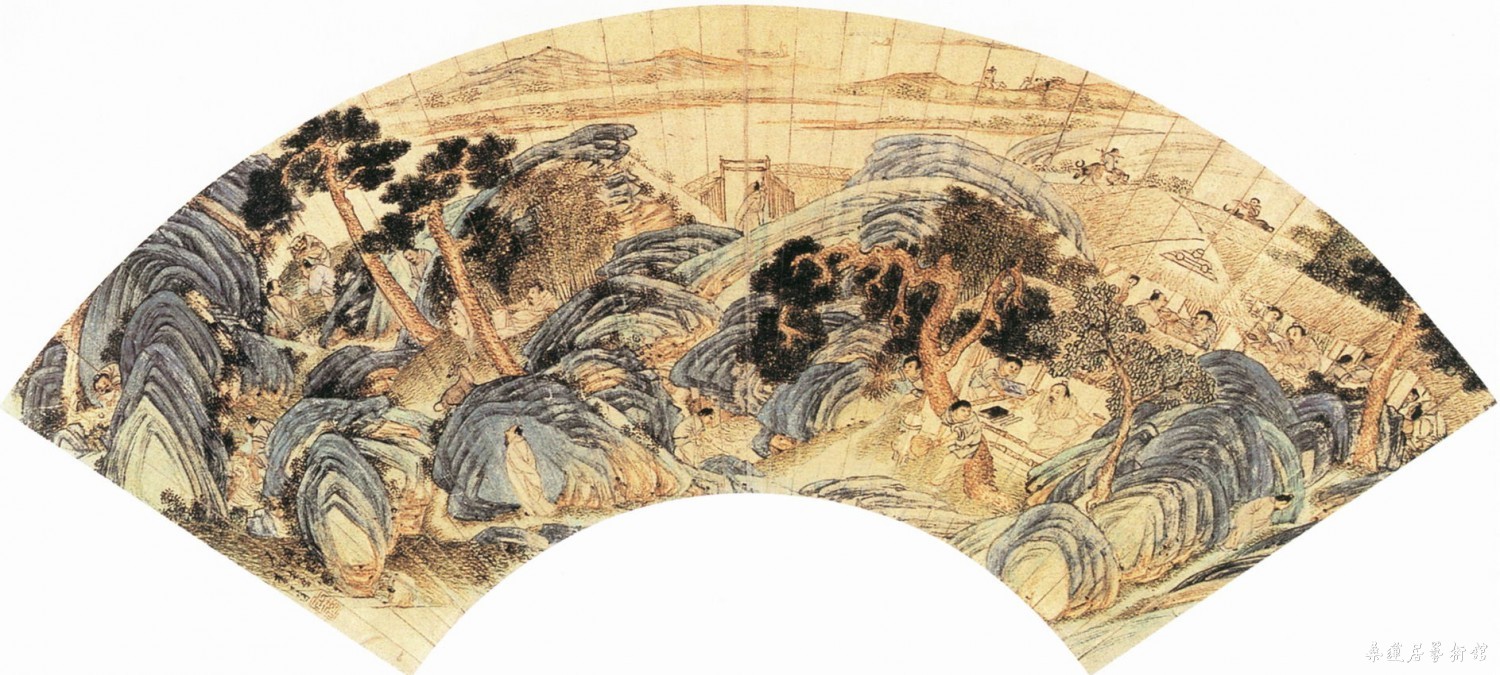

明 李士达《石湖图》扇面 金笺 16×48.3cm

(日)私人藏

此图描绘高人逸士傲对石湖山水场景,或掩卷,或闲步远眺,或闲聊,牧童吹笛,远帆片片,画面开阔景物繁多。法细利秀润,设色明快,画风近仇英,但格调更为洒脱。

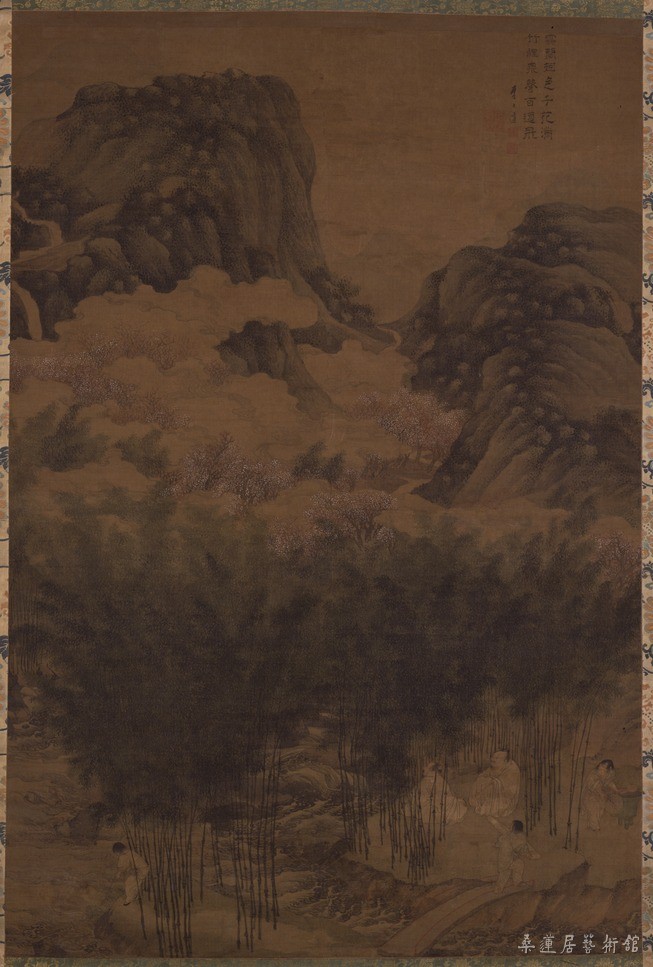

明 李士达 《竹林七贤图》 卷 纸本设色 131×62.1cm

上海博物馆藏

图中山石师法文征明细笔小青绿法,勾勒细秀,皴点繁密,赋色艳丽而古雅。从李氏传世作品看,明显受到“吴门画派”中文征明、谢时臣等人画风的影响,又能不袭成法,多有创见,面貌多样,格调古朴,充满现实生活情趣。

明 李士达《仙山楼阁图》 绢本设色 167.7×79.2cm

南京博物馆藏

此画用笔繁密紧圆,刻划精工,着意晕染,山峦有脉可寻,松针细如毫发,足具功力。画家在绘画技法上,摆脱前人的成规,自创特异的艺术风格。整幅画面,不见摹古之信息,画家于严谨之中细致刻划了一幅江山千里的图景,新意独造。

明 李士达 《瑞莲图》轴 99×39cm

台北故宫博物院藏

画中自题万历三十四年(1606)见友人家中并蒂莲花,既可人又是佳兆而戏写此景。虽自谦不善花枝,但构图别致,石莲均呈直立之式,叶石相依,双莲衬叶占画幅三分之二,显得亭亭玉立。笔墨清润,以墨画石,浓淡相晕,展现湖石的玲珑变幻;汁绿画叶与干,行笔流畅,深浅交融表向背;莲花则以白描法钩画,倍觉清雅。这份韵致在花卉立轴中并不多见。

明 李士达《竹里泉声图》 绢本着色 145.7×98.7cm

东京国立博物馆

明 李士达《关山风雨图》 台北故宫博物院藏

明 李士达《 高堂称庆图 》(又名《花村称庆图》)

明 李士达 《琴棋书画图轴》(局部) 美国波士顿博物馆藏

明 李士达 《琴棋书画图轴》(局部) 美国波士顿博物馆藏

明 李士达《雨中春树图》 158.5×37cm

▷ 编辑说明

文图来源网络。桑莲居整理汇编。转载请注明出处。

投稿信箱:2251797470@qq.com