担当(1593-1673)

唐泰、普荷、唐大来、通荷

俗姓唐名泰,字大来,晋宁五龙山人。法名普荷,字担当,一字通荷。明末年轻时,曾到北京应试,进太学学习,到各地游历。祖国山河的壮美,激发了他的爱国热情;官场的腐败,加深了他对明朝的不满;寻师访友,使他大开眼界,加上自己的努力,诗、书、画三方面都大有进步。眼看明朝灭亡,他感到报国无门,就至鸡足山削发为僧,把“担当天下大任”的一腔爱国豪情,寄寓在诗画之中。

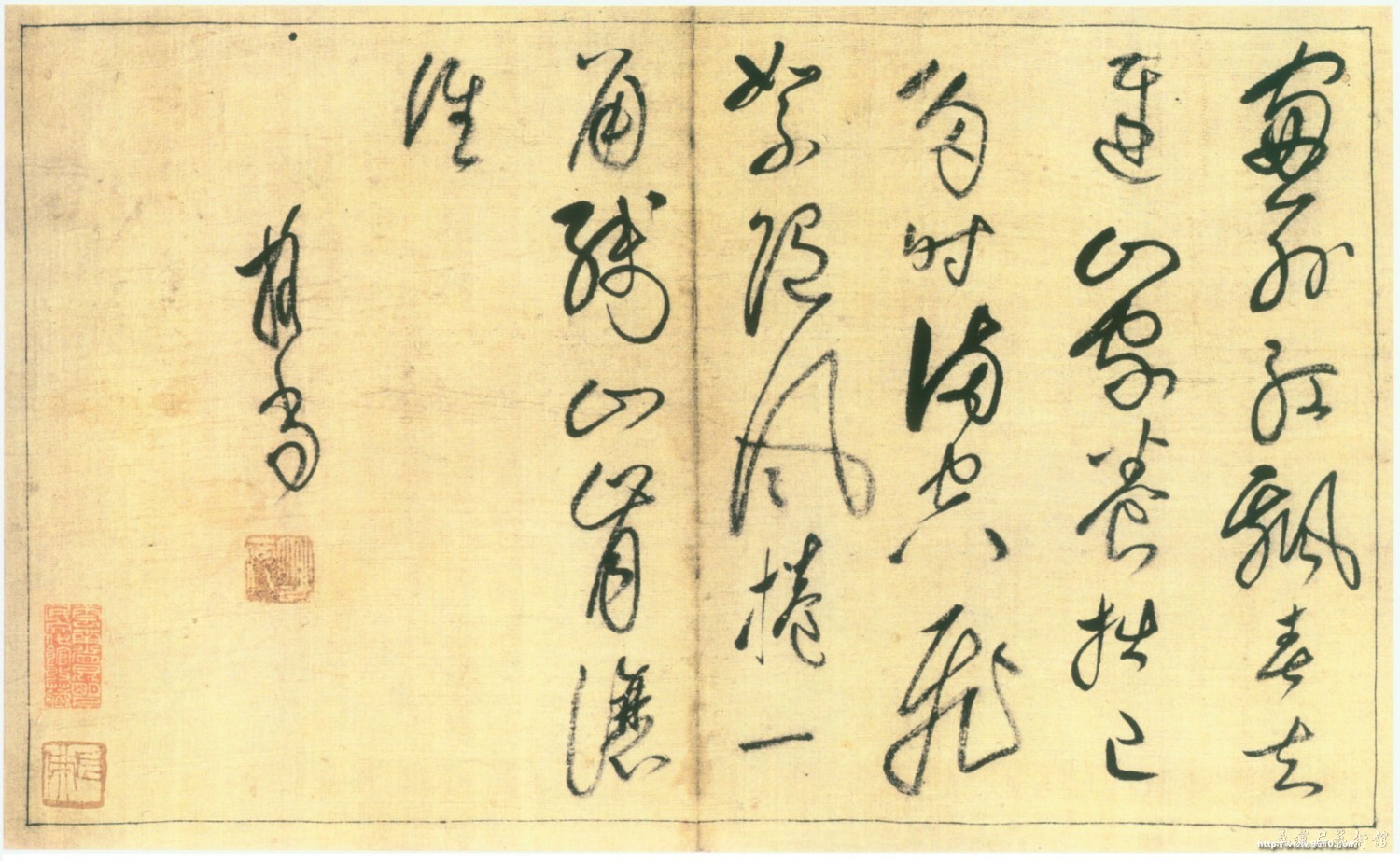

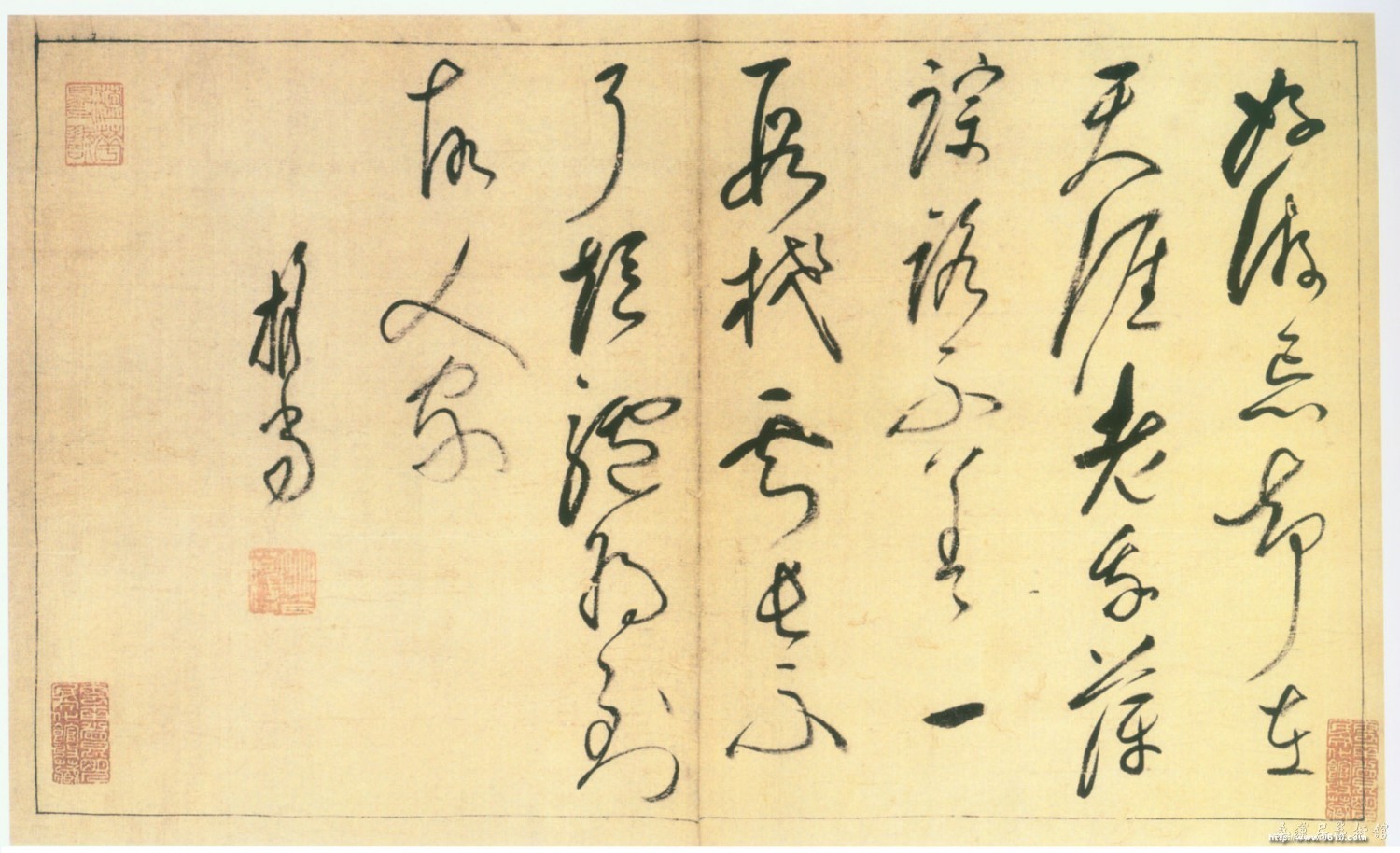

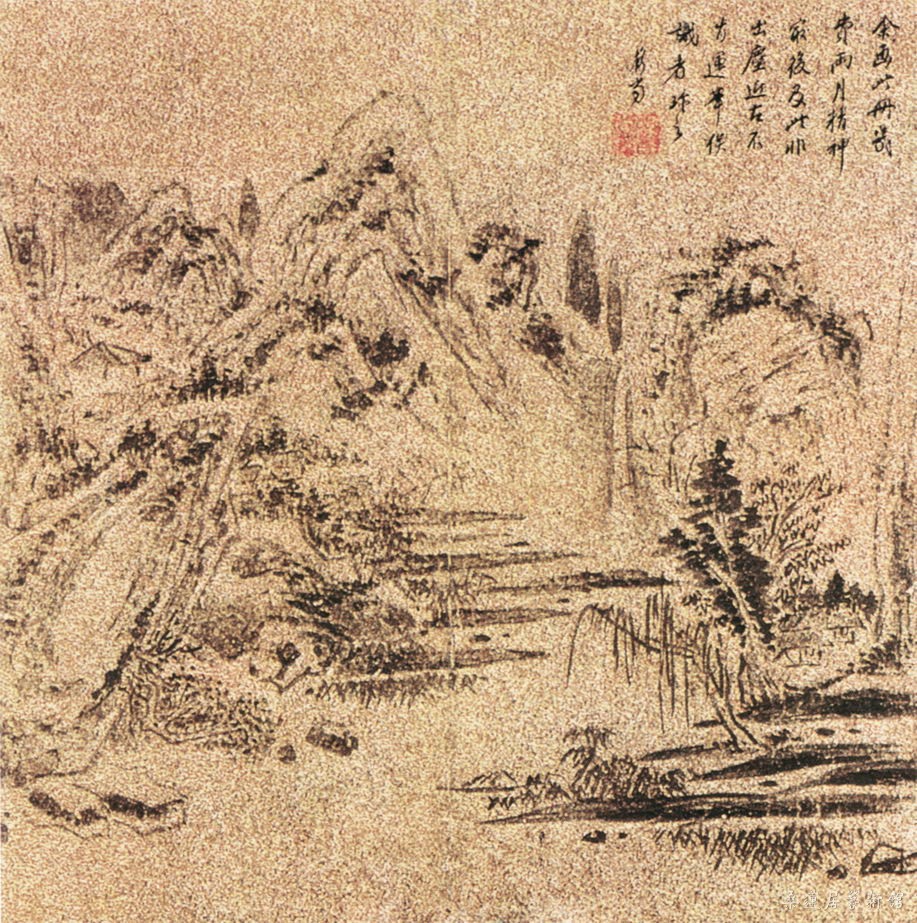

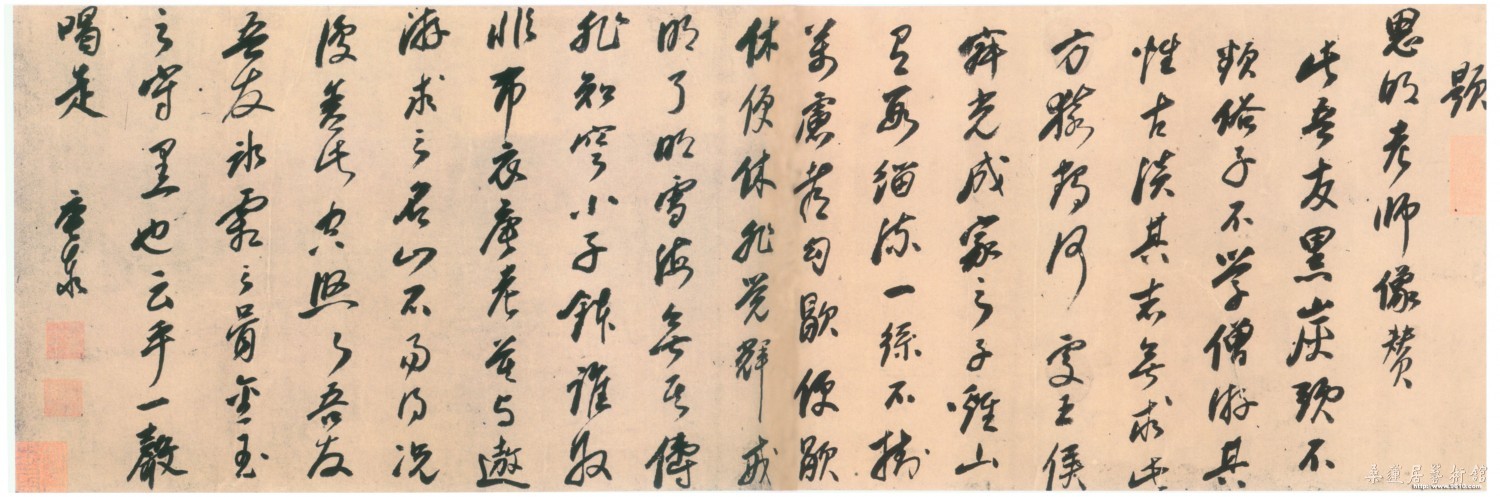

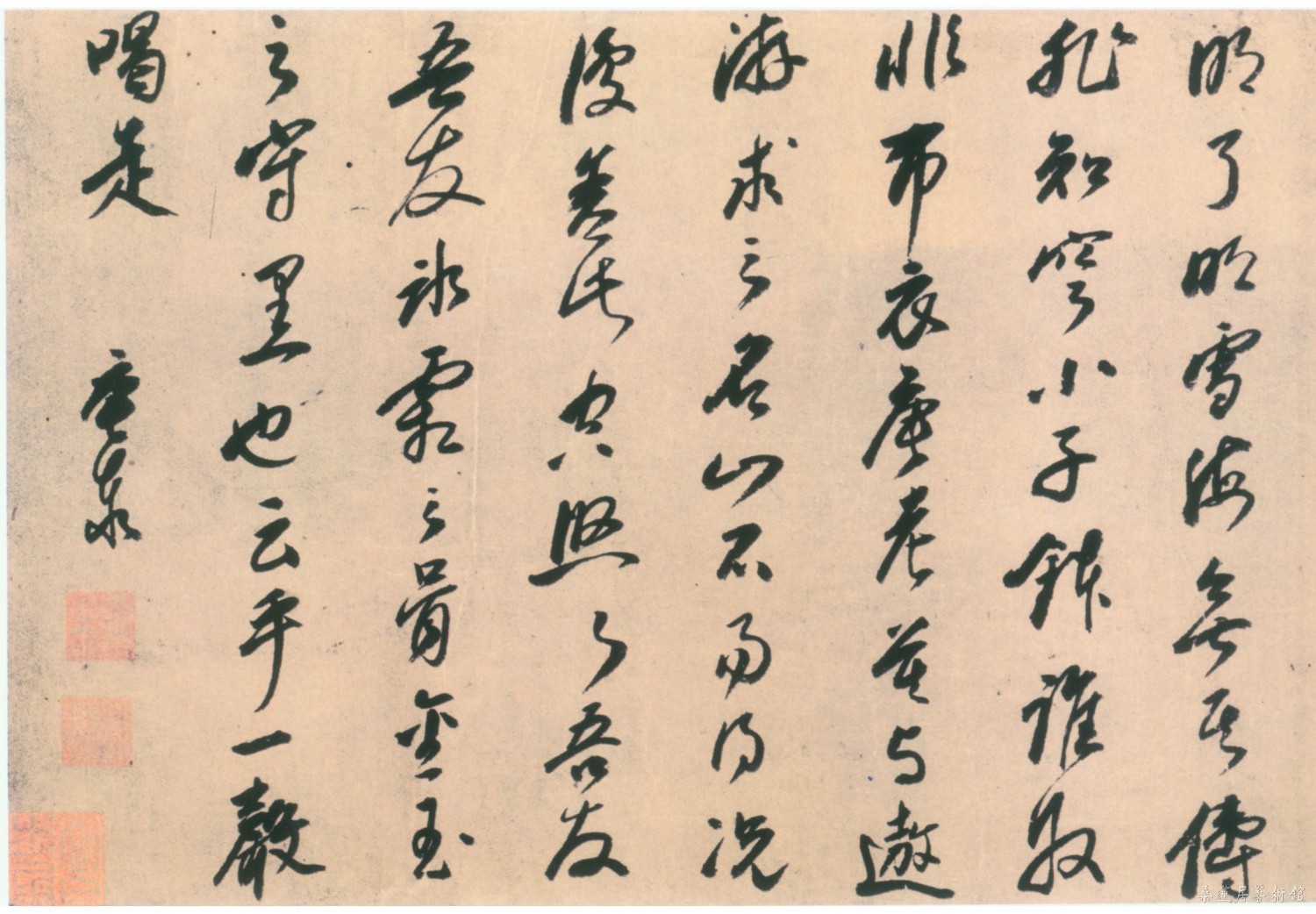

曾师事董其昌。担当的诗作很多,内容广泛,多是反映他的爱国感情和坚贞不屈的品格。山水法倪瓒,风格荒率纵放,一山一水、一草一木,皆表达了对祖国的深厚感情。书法董其昌而变之,后多写草,其势瘦劲清奇,豪放练达,有一泻千里之势。石涛赞曰;“担当老人大有解脱之相。”

诗书画三绝的担当和尚

文/赵 椿

在明末清初,云南出了个诗书画三方面造诣都很深,且风格自成一家的担当和尚。担当,原姓唐,名泰,字大来,法名普荷,又名通荷,担当则是他的号。明万历二十一年癸巳岁三月十二日,出生于云南省晋宁县晋城上东街的一个书香门第之家。由于受其曾祖、祖父和父亲的影响,自幼便长于写诗,年轻时拜访名师,书法和绘画大有长进,风格独树一帜,在当时文坛上被誉为诗书画三绝的滇中第一人。

明万历三十三年(1605),担当年十三补弟子员,天启五年(1625)以明经对大廷,遍游五岳,名山大川,“尝执贽于李本宁太史、玄宰宗伯两先生之门”,向著名画家陈经儒学习绘画,同时参合了元代黄公望,倪瓒两家笔法,深得其中奥妙。本宁称其诗为:“清而不薄,婉而不伤,法古而不袭迹,卑今而不吊诡”。董其昌赞他是“温淳典雅,不必赋帝京而有四杰”之藻,“不必赋前后出塞而有少陵之法”。陈眉公征君,亦有“灵心道响”之评,其见重于海内巨公如此。他尽力寻师访友,与徐霞客成了至交。那时,明朝将亡,烽烟四起,他亲眼目睹中原人民生活无着,卖儿卖女的惨状,激发了他的爱国热情,回到云南后,曾参与云南土司沙定洲倒云南统治者沐天波的活动,后沙定洲败亡,他只好出家,结庵鸡足山,工诗善画,法取云林,书作原法香光,后多草势瘦劲清奇,可谓不食人间烟火者。

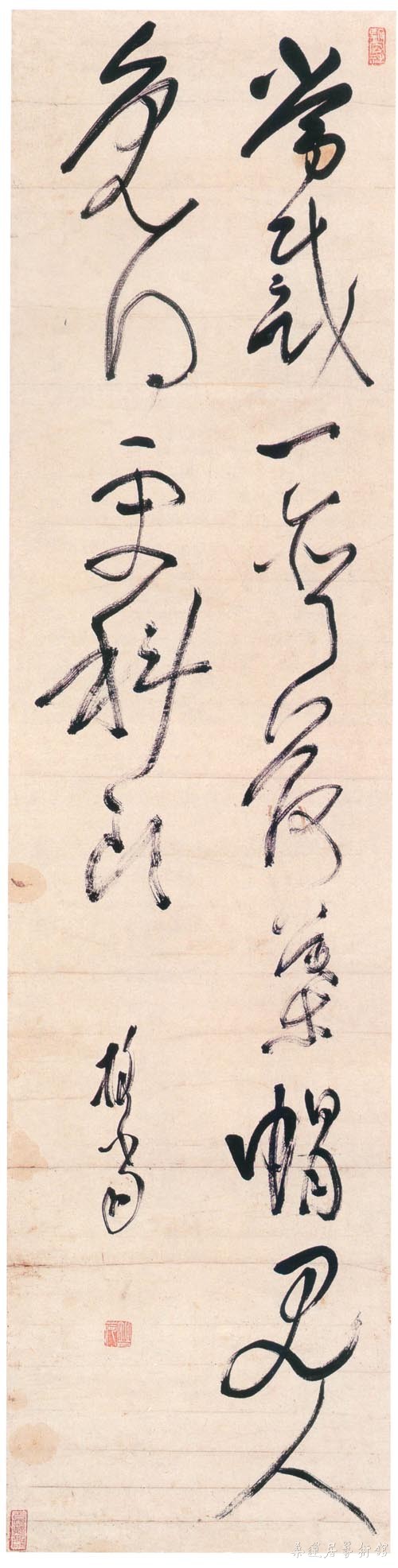

释文:

当裁一弯荷叶帽,

见人免得更科头。

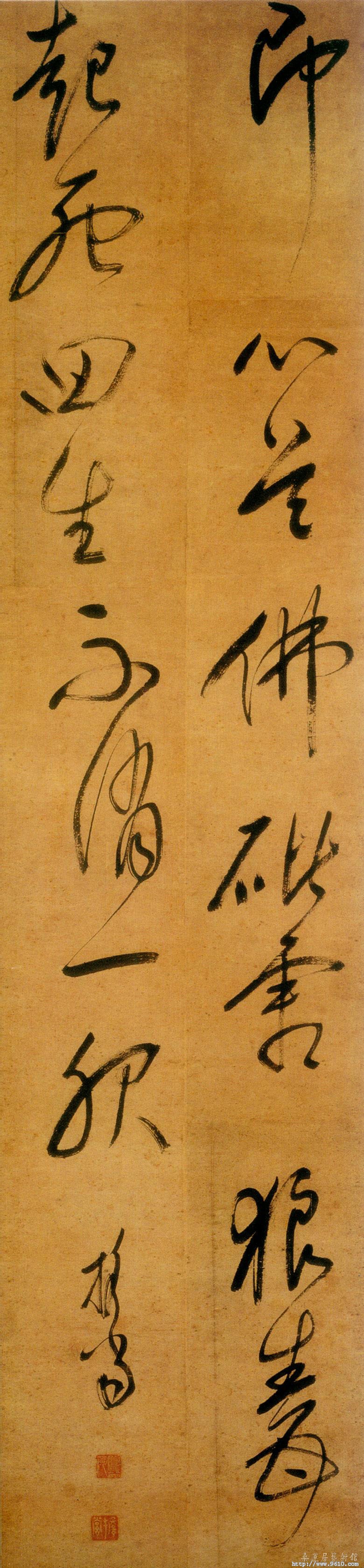

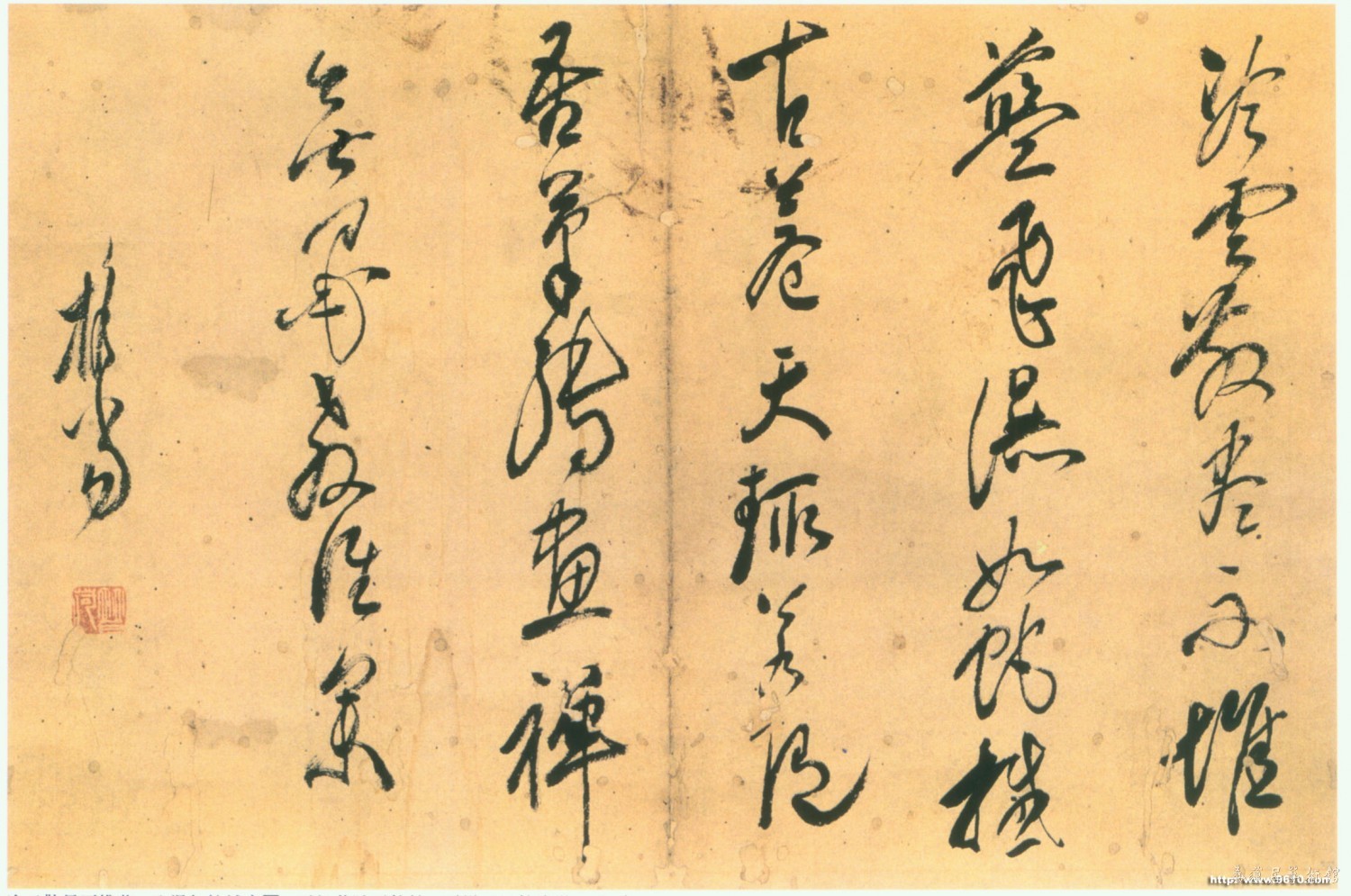

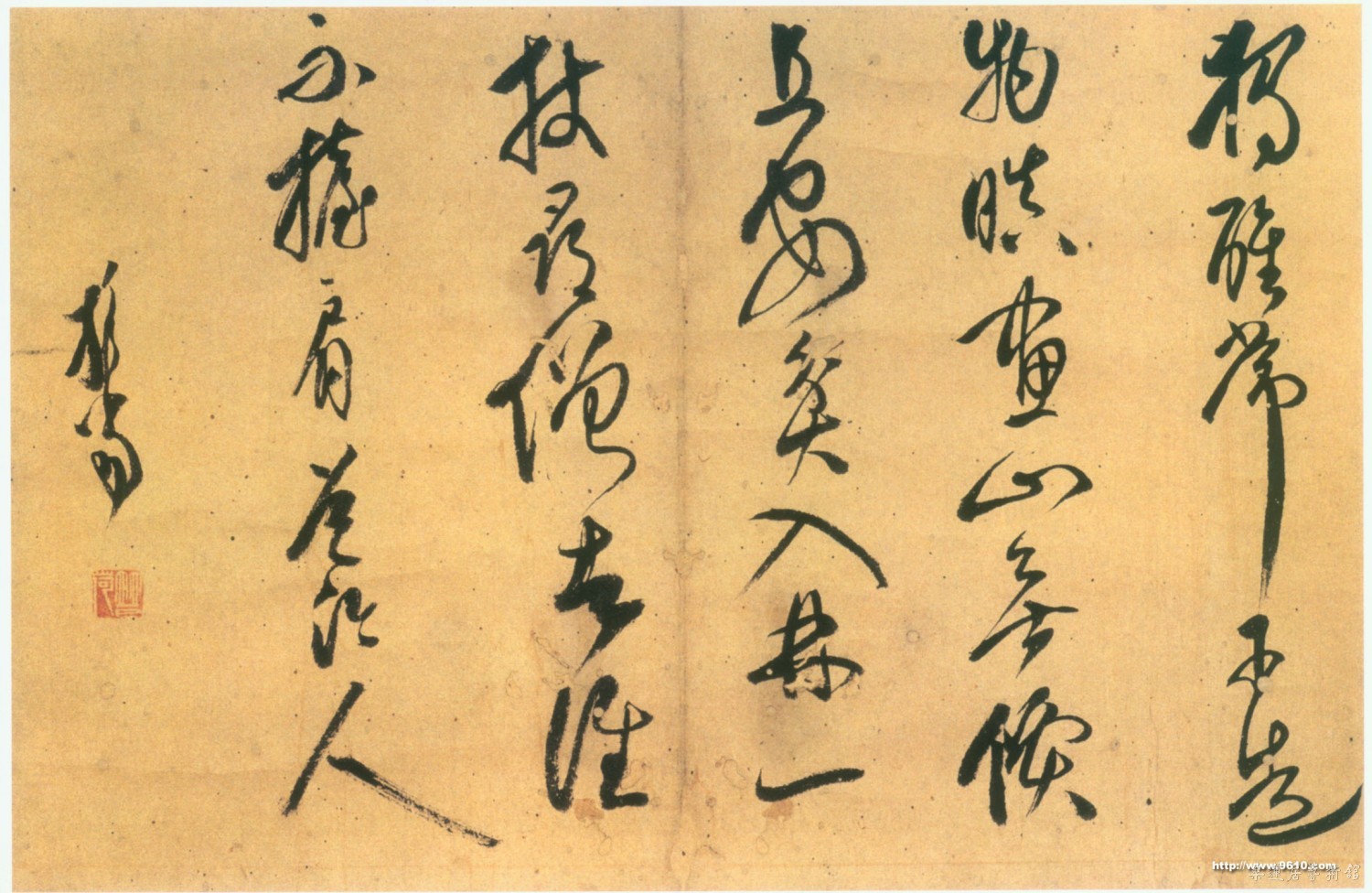

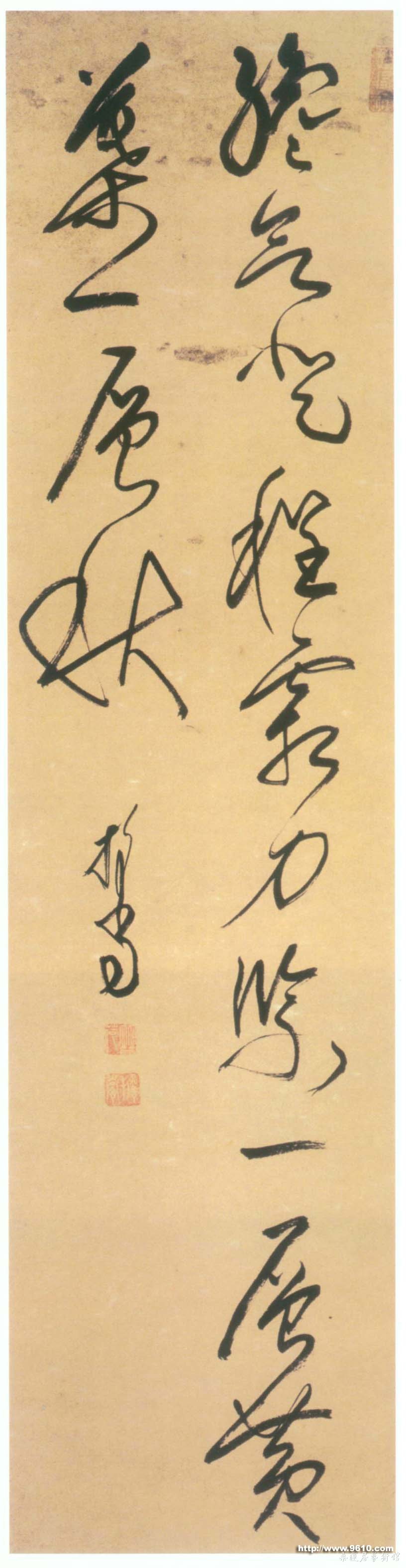

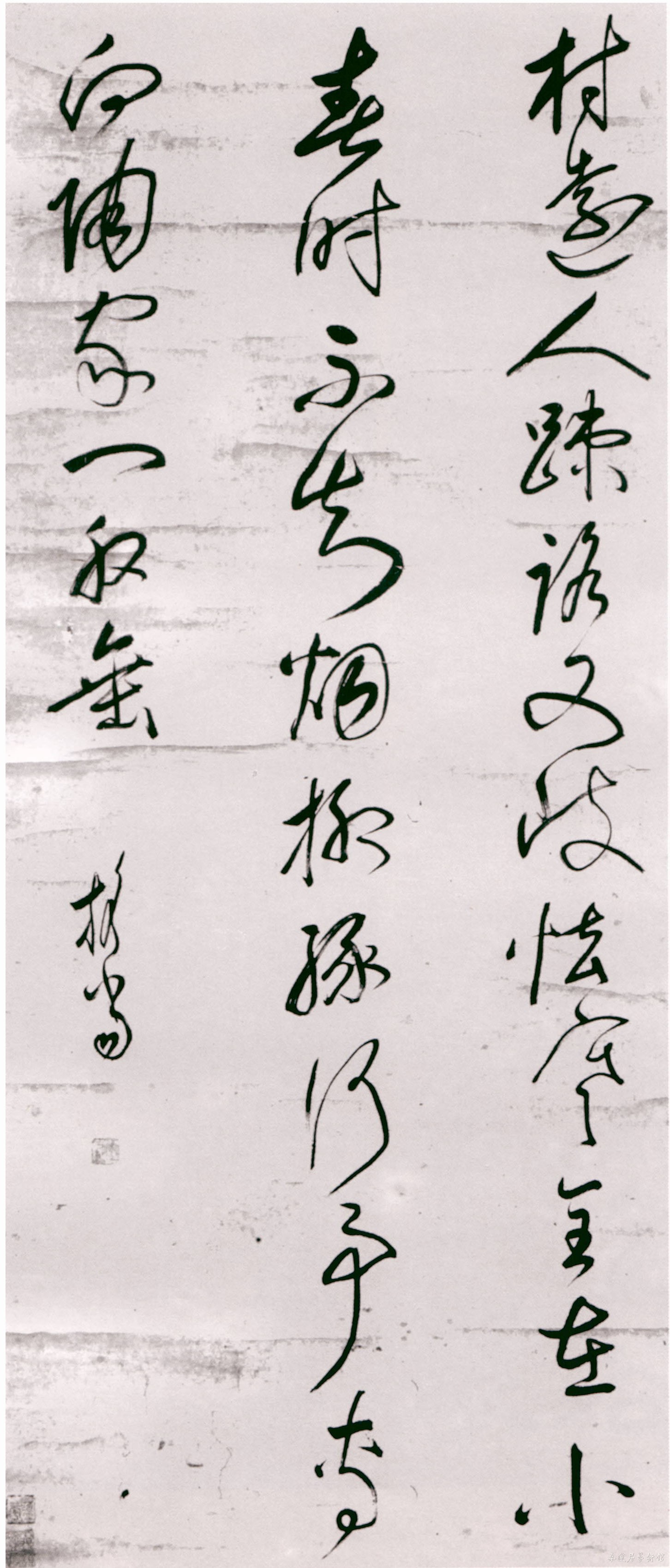

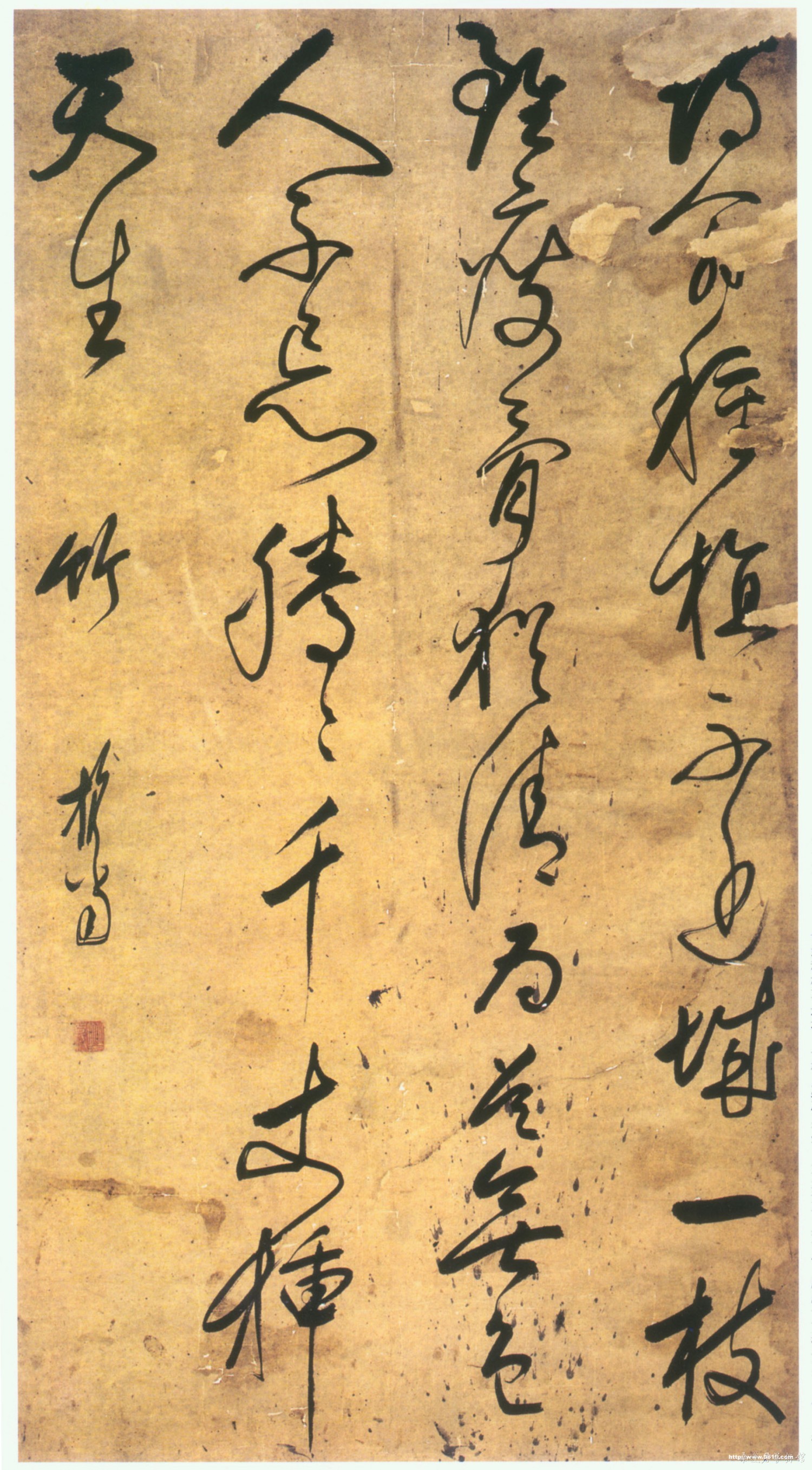

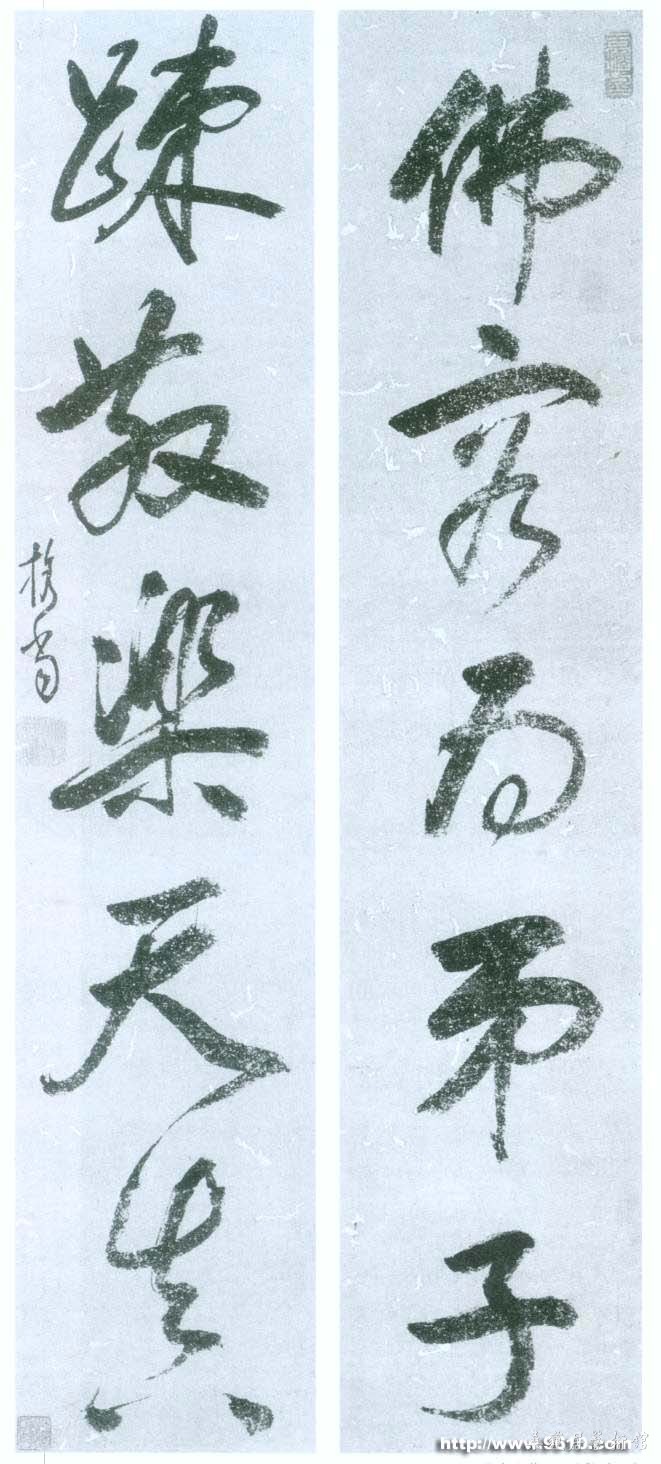

担当的书法,师承董其昌,而又卓然自立,成为一代高手。墨迹为古滇书坛瑰宝。如《千峰寒色》、《如读陶诗》等件,下笔斩钉截铁,生辣雄浑;《南岳高僧留客去,庐山道士送书来》轴,豪放恣肆,锋芒显露;《常戴一弯荷叶帽,见人免得更科头》轴,笔势圆劲跌宕,节奏强烈;《似大澄兄》轴,笔如游丝,寓刚健于婀娜之中;《诗画合壁》诸册,妙生自然,方圆变化,纯似神运。观其书法风格,既融汇了诗学禅理,怡淡清逸,又不失锋芒,显示出铮铮傲骨和豪纵之气,达到了炉火纯青的境界。

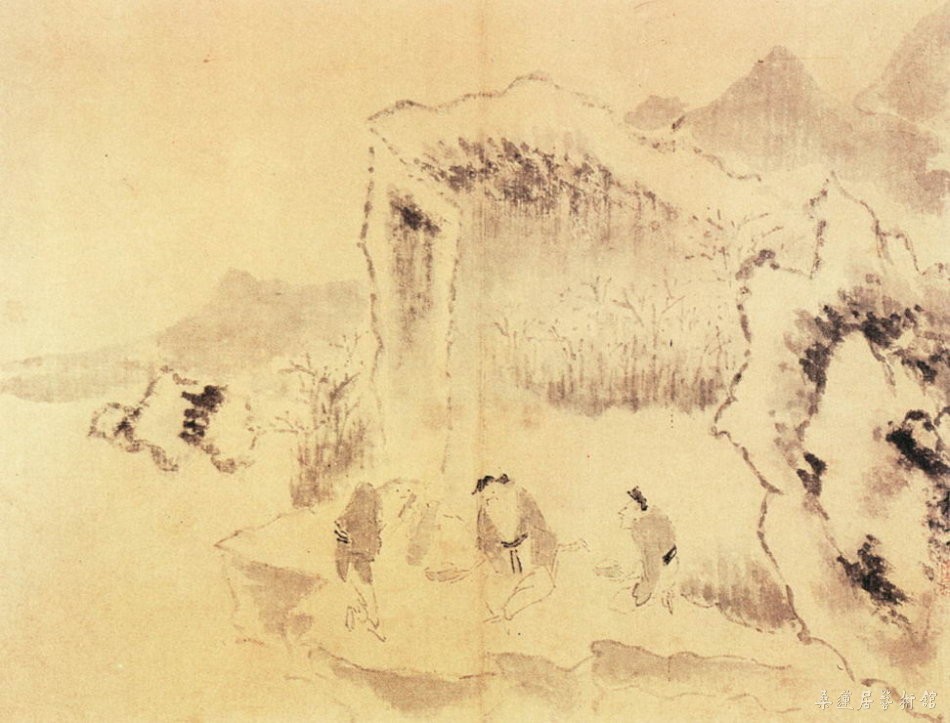

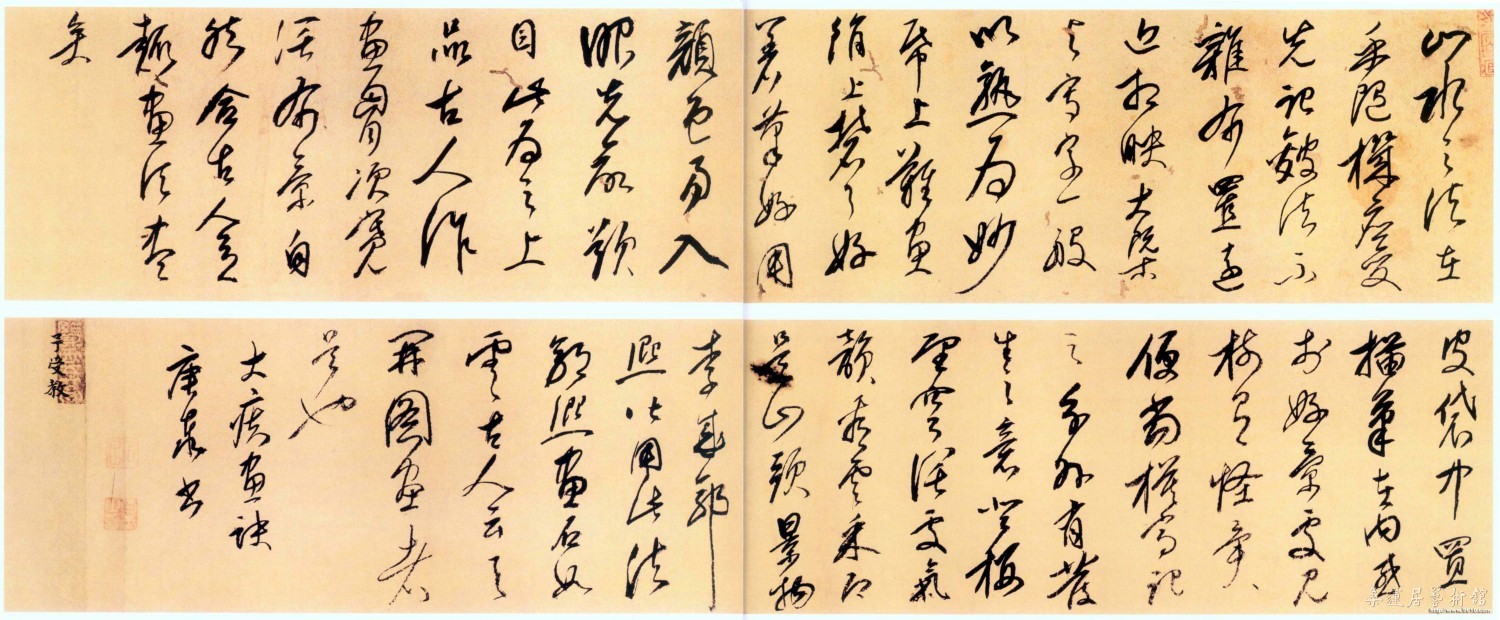

担当的画,风格枯淡,也自成一家,以泼墨山水画为主,兼及人物。其画笔墨构图十分简练,高度概括,黑白之外,留给人们许多想象不尽的空间,清淡俊逸之中,让人产生无限遐想,其代表作主要有《一筇万里》、《三驼图》等。

担当作诗撰联,谋篇独特,用词古怪新颖,使人读后回味无穷。如他的《在鸡山忆盘龙寺莲峰祖师遗蜕》诗:

故乡路断老难归,遥指盘龙忆翠微,

欲扣死心焉可得,漫劳生面未全非。

帝从白下颁新旨,谁在堂前捧旧衣?

惹得灵山开口笑,人天百万有光辉。

作者结庵宾川鸡足山,远忆故乡晋宁盘龙寺莲峰大师圆寂后留下的遗蜕,发出了“欲扣死人焉可得,漫劳生面未全非”的感慨,不仅如此,他在盘龙寺祖师殿还留下两副妙联:

个中合有人,问往古来今谁破?

活处元无佛,任眉横鼻直俱非。

这个骨堆,是怕死的猛然见了皆道活;

一团热铁,在咬破者即时呕却岂容吞。

用佛家的眼光把人的生死玄机描绘得非常贴切自然,字字情真意切。

释文:

即心是佛,砒霜狼毒。

起死回生,不消一服。

又如他的《昆明池吊杨太史》诗。

烟波凄冷戌楼空,生死浮沉一钓翁。

天子享亲原以礼,人臣事主敢云忠。

伏蒲痛哭酬兴献,垂柳悲歌望楚雄。

谁识寸心难拨转,至今滇水不朝东!

这首诗写出了作者在洱海边吊念充军到云南的杨升庵太史时寄予同情的复杂心情。1522年,明世宗朱厚熜(即嘉靖皇帝)即位后,发生了“议大礼”事件:明武宗死后无嗣,由兴献王之子朱厚熜继位。按照明代宗藩继位制度,“继统”就该“继嗣”,宜称武宗为皇考,改称兴献为皇叔。而明世宗力主“继统不继嗣”,欲尊称生父为“兴献皇帝”,遭到了朝臣的反对,杨升庵以状元授翰林修撰的身份,带头联名抗议,结果被谪贬云南永昌,最后死在云南。这首诗就反映了杨升庵含冤受屈的全过程。世宗对杨升庵恨之入骨,致使他一生重新起用无望,作者同情受害者,在全诗的最末两句发出了“谁识寸心难拨转,至今滇水不朝东”的感慨。

释文一:

窗外红飘春去迟,山家养拙已多时。

满空飞絮随风卷,一角残山肯让谁?

释文二:

好游忘却在天涯,老我萍踪路不差。

一段栈云长不了,颠驴将到故人家。

担当虽然出家为僧,但仍念念不忘国家的兴亡,面对清初吴三桂据滇叛乱的局势,他在题为《昆明池》的诗中这样写道:

昆明池水可容舟,划地休轻水一沤。

西望已辜炎汉想,南来空忆腐迂游。

百峦洗甲星俱动,万马投鞭月不流。

莫道两关终外域,旌旗千古指神州。

诗中“昆明池”系指洱海,“两关”系指龙首龙尾两关。“划地”二字指“宋挥玉斧”的典故。“炎汉”指“汉习楼船”的典故。“南来”句系指徐霞客滇游。全诗的大意是昆明池虽然小得只可容舟,但是历代帝王休要小看这一沤水啊,那是汉武帝为了开发西南夷曾在长安凿昆明池以习水战日思夜想开发的地方,徐霞客为母病许下愿心,不远万里来朝鸡山,作了长途跋涉的滇游。明初,大军南征,洗马昆明池,使天上的星星都摇动了,将士投下的马鞭,使月亮的影子也流动不了,不要说云南乃边远之地,它可是神州不可分割的一部啊!

普荷 山水图册页(选二) 洒金笺纸本水墨,28.3×28.6cm 四川省博物馆藏

担当的成就除诗书画三绝以外,他所撰的楹联,堪称明末清初联坛一绝,无愧为孙髯翁之前云南联坛巨将的称号。让我们先来欣赏一下他在鸡山出家时的一些联作。一副是:

托钵归来,不为钟鸣鼓响;

结斋便去,也知盐尽炭无。

这副联的大意是:托钵化缘,然后回到深山古寺。出家修行,并不是希图听到钟鸣鼓响,有口饭吃啊!吃完斋饭,离寺远行,心里明白,此时寺里盐已用尽,炭也烧完了。意在告诫行脚僧们,要认真修行,不要忘记一粥一饭来之不易。然而从担当的身势和志趣上来看,他身在禅林心存社稷,总想伺机报效国家。表现在永历帝西逃缅甸时,他曾以云游为名,前往追寻,由于清军追截,道路阻塞,才未能如愿。从这一点看,此联的言外之意是:我出家为僧,并不是心甘情愿地听钟鸣鼓响,从寺里的窘迫,看到整个社会民生的凋敝,人民的痛苦,我于心不安啊!

释文一:

冷云散尽不堆蓝,飞瀑如蛇撼古庐。

天趣若随吾笔转,画禅无墨教谁举。

释文二:

独醒常可造物瞋,画山无价且安贫。

入林一杖寻僧去,谁不抬肩莫论人。

此联原悬于鸡山大觉寺的厨房,民国初年,由李根源先生摹下原联字样,刻挂在昆明筇竹寺内。由于原联已毁,这副摹刻作品便显得格外珍贵。

此外,担当还在鸡山撰写了:

行不到头,只为鸡原有足;

笑难开口,也知木本无情。

世情涤尽山常瘦,

佛性空时火亦寒,

疗饥熟煮埋头芋,

寄梦寒栖入骨山。

等充满佛学哲理的妙对,将他在鸡山为僧的饥寒交迫艰苦生活描绘得淋漓尽致。

释文:

一下被他抓着,后半生痒处一时消。

除鸡山而外,担当云游居住时间较长的莫过于故乡鹤庆龙华十八寺了,他在那里也留下了不少脍炙人口的对联,如:

一粒米,自檀佛口中分出;

半瓯水,从行人肩上担来。

僧舍有尘风自扫;

禅门无锁月常关。

牙根烂嚼真弥勒;

腹里横吞老释迦。

捞月有时空自笑;

观心无处共谁详。

草木尽投狮子吼,

山河全护法王身。

最后一联为担当云游驻锡于龙华山栖云庵的神品。联中的“狮子吼”和“法王”皆为如来法号。相传有一次栖云庵大殿失火,大殿被焚,檐柱烧去四份之一,独佛像和联仍安然无恙,从此,人们便把此联作为佛家的谶语。

担当 山水图

栖云庵被火烧后,担当和尚应赵也溪之邀,重《游龙华寺》,写下了一首纪载火烧后龙华诸寺残破不堪的凄凉情景:

“猛火烧天天欲烬,古寺灰飞不可认。甸南绅锱正恻然,也溪拉我来盘旋。入门但见焦树并败瓦,钟钮未化若可悬。寺之大者莫能救,小庵八九皆奇构,紫扉幽窃无人扣,幸我曾游今复又。也溪桥梓能先后,指点令我无遗漏。一泉一石不让人,拾将块垒归怀袖。松花如蜡叶如油,遮掩天边古佛楼。朱栏粉堵风吹破,我虽叫跳使者愁。干沙涉石梯尤滑,皮鞋线断山札札。初憩圆觉半个庵,几把玄言尽抛撒。即不能饮争投辖,更欲直上妙明居,昏黑难行真苦杀。暂时且止毗庐阁,有俗好客情不恶。一室如巢难巢鹤,使我弓腰又缩脚。露出头颅与肩膊,纵不怕冷也约略。因之所取不厌小,好大只恐终难保,前行况是赵封翁,与我称为两大老。商山可六非潦草,万古千秋同皓皓”。

在担当笔下,七言短联简直被他写活了,可以说是到了炉火纯青,白玉无瑕的地步。如他的巍山垅圩图云壑寺联:门前只许堆黄叶;屋上何妨滚白波。写出了寺庙的清静和荒凉,门前黄叶堆积,屋上白云滚滚,画面上仅只有黄白两种颜色,多么令人泠然凄然!又如剑川宝岩居联:问寒梅较谁先老;唤青山结个同参。

释文:

村远人疏路又歧,怯寒全在小春时。

不知烟柳缘何事,专向陶家门外垂。

以及他在洱源县桂云庵所题联:撕一片白云补衲;留半轮明月读经。白云可“撕”,明月可“留”,而且各有妙用,一是用来“补衲”,一是用来“读经”,联语出神入化,堪称千古佳作。

还有通海海潮寺联:一粒米中藏世界,半边锅里煮乾坤。

此联充满了唯物辩证法和佛道两家的哲理,从普普通通的“一粒米中”蕴藏着世界的兴衰、动乱和升平;在已打破的“半边锅里”也可以“煮”乾坤,这种小中见大,见微而知著的哲理,仅仅只用了十四个字就阐明了个中玄机,真是“巨笔信如椽”啊!不仅如此,担当还在他的故乡晋宁盘龙寺中突发奇想,创作了:谁把藕丝牵大象?我将铁棒打苍蝇。这样内容奇特、含义深长的千古佳作。如联系当时社会实际,藕丝牵大象,比喻小材大用;铁棒打苍蝇,比喻大材小用。不合理的现象,发展到如此荒谬的程度,使人思之愤然。然而从做事的方法和态度来看,如果把握了事物的关键就能牵一发而动全身,用藕丝也能牵走大象了;做事应当集中精力,认真对待,“用铁棒打苍蝇”,正取义于“全力以赴这一点。”

释文:

诗翁种植不近城,一枝虽瘦骨犹清。

为是无色人不忌,腾腾千丈插天生。

担当晚年,居点苍山感通寺,来大理为官的,无不前来登门拜访。师著有“修园集”、《橛庵草》、《罔措斋联语》、《杂偈》等,其绝笔的最后为《拈花颂》等百首。

清康熙十二年癸丑十月“示微疾”,十九日清晨,“端坐辞众”,书偈曰:“天也破,地也破,认作担当便错过,舌头已断谁敢坐!”掷笔而去,春秋八十有一。死后建大师塔于感通寺后苍山佛顶峰下。塔铭写道:“始焉儒,终焉佛,一而二,二而一。洱海秋涛,点苍雪壁。迦叶之区,担当之室”。

释文:

佛容为弟子,疏散乐天真。

编辑说明 ▶

文图来源网络。桑莲居整理汇编。转载请注明出处。

投稿信箱:2251797470@qq.com