小时候常和伙伴争执:你爱金庸,还是古龙?长大了还会讨论:李白更棒,还是杜甫?

世界真是精彩,总会有两种人的。有了文征明,就有唐伯虎。两个人才气横溢,声名相当,连出生也同在苏州,同在公元1470年!

然而两人又绝不是同一类人,他们性情相违,他们命运迥异。

如果说唐寅是波涛汹涌的大海,那么文征明便是浅浅的溪流;如果唐伯虎是潇洒飘逸的白云,文征明则是厚重沉稳的山川,但是这样的两个人居然成了朋友。

他们是两个完全不同的人,唐伯虎天资聪慧,属于气死人的学霸:平时贪玩,成天不思进取,一旦决心考试,只闭门专攻一载,就考了乡试第一!

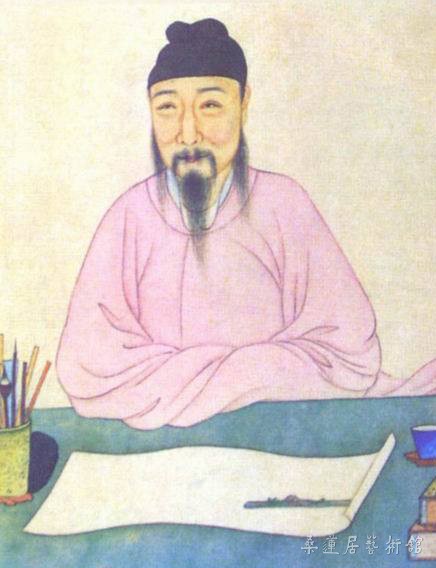

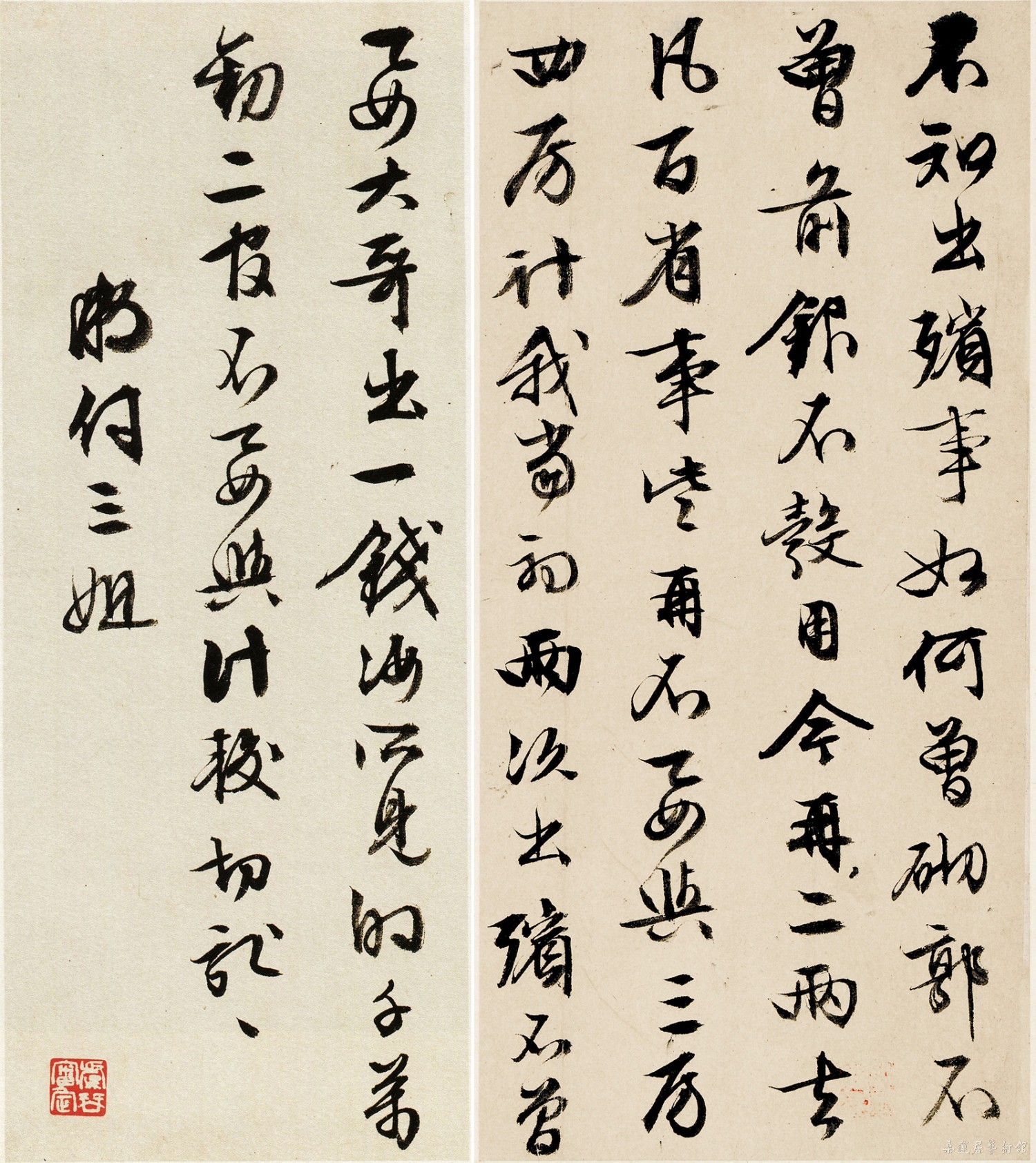

文徵明《豳风图轴》(局部)

有一次,教书先生慈爱地看着两个门生,亲切地问:

“告诉我,你们的梦想是什么?”

“我要当大官!”唐伯虎抢着说,

“我,内个,我……”

“行了。玩去吧!”先生着急地看看表,已经11点60了,下午还有半天假。

说不出话的少年,正是文征明。

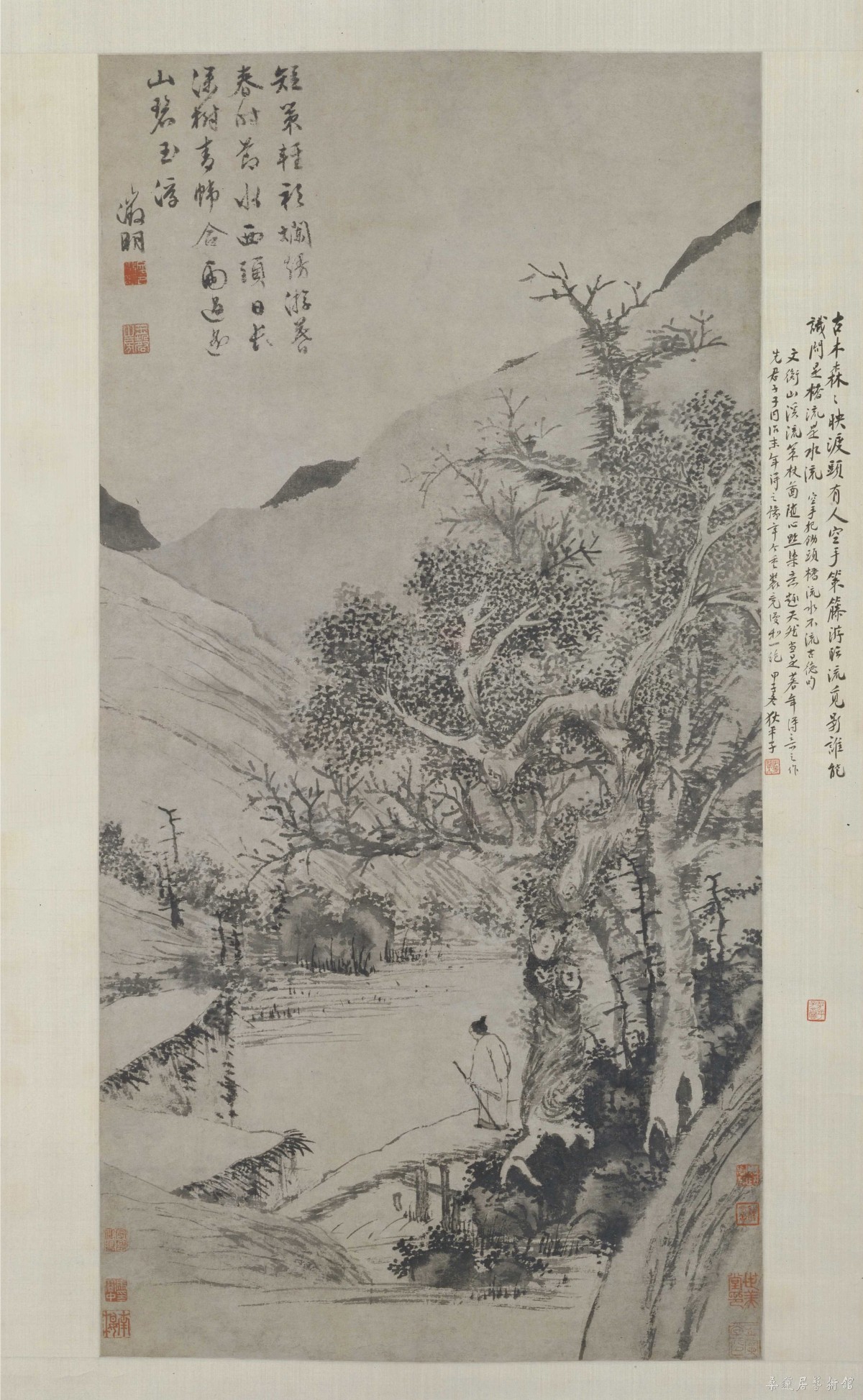

文征明《山水诗画册页》(选一)

相比兄弟唐伯虎,文征明则属于少年迟钝型,非但不聪明,小时候还有些笨拙,迟钝。

文征明11岁那年,刚刚学会说话。

和同岁但更活泼的唐伯虎站在一起,存在感几乎为零。

长大,对文征明而言似乎是一件极其漫长的差事。

七岁那年,他在地上摸爬滚打着突然站了起来,负责看护他的保姆差点没哭出声来。

“老爷,老爷!少爷会走了!”

文徵明《溪桥策杖图》

文征明笨,是远近出了名的。

学会走路几乎耗尽了他前半生所有的力气。

当他看见爹妈殷切的眼神时,幼小的他在心里叹了一口气,

“哎,这下轮到学说话了。”

终于,在八岁那年,文征明学会了叫爸爸,九岁学会了叫妈。

到了十一岁,他也没法像好哥们唐伯虎那样舌灿莲花。

当别人都指指点点怀疑文征明是不是智障时,文爸爸骄傲地站出来说,这就是我儿喳,他一定会大器晚成,做个善良的好人!(“儿幸晚成,无害也”)同时,他也预言“子畏(唐寅)之才宜发解,然其人轻浮,恐终无成。吾儿他日远到,非所及也。”

儿子品性的优点,文爸爸看得清楚。他相信:真正的大器,是晚成的。

文征明 工笔水墨老子像

16岁那年,好哥们唐伯虎走了,他考上了秀才,成了乡里乡亲口口相传的神童。

而文征明的漫漫高考路,才刚刚开始。

“着什么急呢?考不上还有下次。”文爸爸摸摸文征明的小脑袋瓜说。

一语成谶。

文征明从青丝考到了白发,考到乡里的主考官都退休了好几拨,考到有一年考场看门的大爷,颤巍巍拄着拐,深情地跟文征明说:“老文,明年再来啊!”

那一年,文征明53岁,高考第九次,失败。

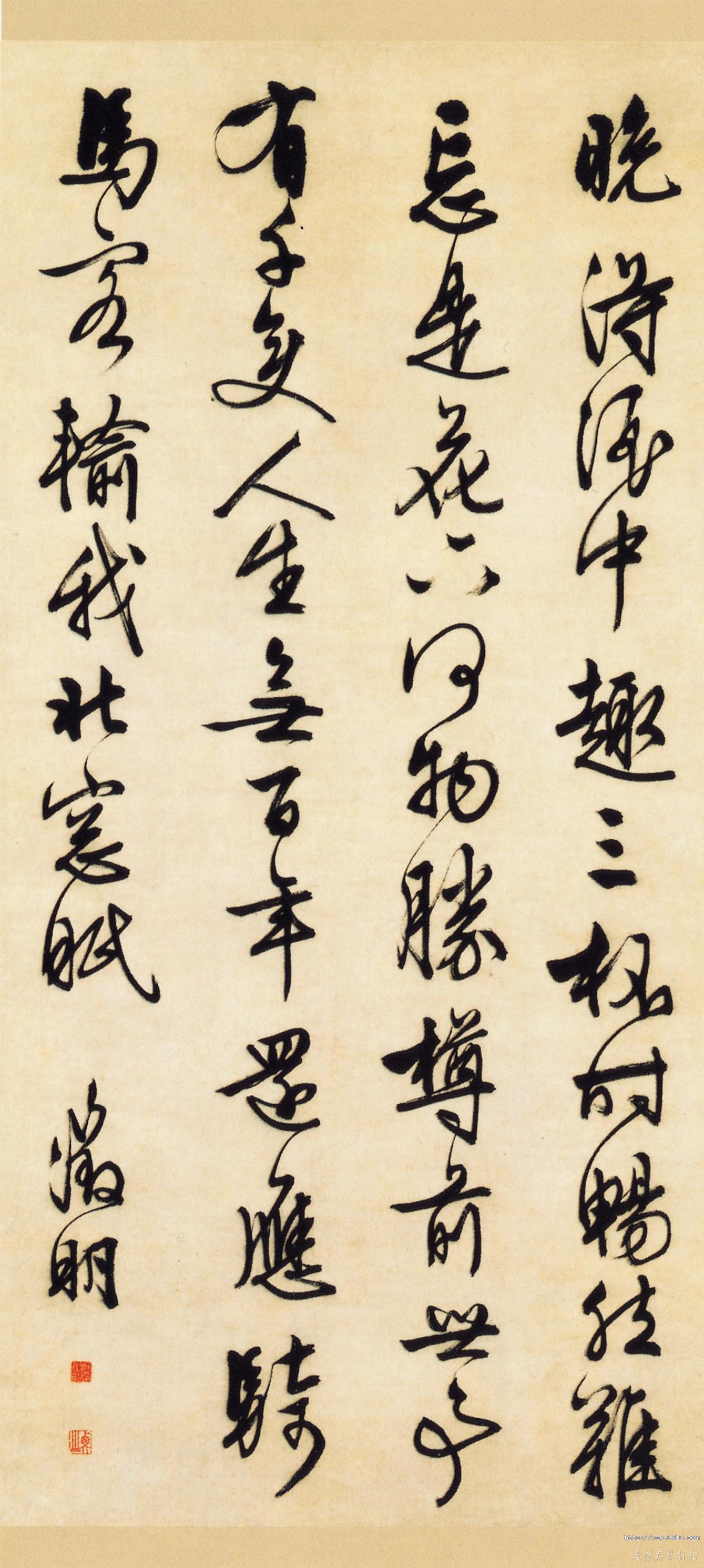

文徵明 《行书五言律诗》台北故宫博物院藏

俗话说考场失意,情场也好不到哪去。

那几年,京城文坛盛行“海天盛筵”,青楼里没个相好的意中人都不好意思说自己是文人。文征明在老家,总能听到老伙计唐伯虎的传闻。

“听说唐伯虎考中状元了!”

“听说唐伯虎考场舞弊被关进大牢了!”

“听说唐伯虎又平反了!”

“听说唐伯虎结婚、离婚、又结婚、又离婚,找了一个貌美的红颜知己叫秋香,啊不,叫沈九娘。”

“听说沈九娘死了,唐伯虎重度抑郁了。”

唐寅《陶谷弱兰图》大不列颠博物馆藏

54岁那年,文征明听到的关于唐伯虎的最后一条消息是一首词:

人生七十古稀,我年七十为奇,

前十年幼小,后十年衰老;

中间只有五十年,一半又在夜里过了。

算来只有二十五年在世,受尽多少奔波烦恼。

然而唐伯虎并没有活到七十岁,在写完这首词不久,他就含恨去世了。

唐寅《步溪图》北京故宫博物院藏

54岁的唐伯虎匆忙过完了自己的一生;

54岁的文征明,刚刚做好准备,他要进京!

文征明不知道自己已经用了三分之一的生命复读备考。他只是觉得,有些事,急也急不来。

这几十年来,文征明一直保持了高强度的脑力劳动和体力劳动,每天都处在十年高考五年模拟的紧张状态,一刻不肯放松。

这让儒家的教化深深地融入到了血液当中。

有一次,文征明受朋友之邀到一艘画舫上饮宴。

忽然,一群从苏州青楼精选而来的女子偷偷上船,并向文征明围拢过去,文征明开始尖叫,作势要投水,好友不得已只好让他乘舢板逃走。

宁可溺死,也要守节。

这样的故事虽然可能出自稗官野史,但活脱脱勾勒出了一个中国古代好男人的形象。

文徵明《行书致妻札》上海博物馆藏

品德高尚的文征明吸引了大书画家沈周的注意,他收文征明为徒,从此绵延了吴门画派。

几十年下来,虽然科举没考上,文征明的书画却大放异彩,以至于被时人和唐伯虎、祝枝山、徐祯卿并称“吴中四才子”,就是我们熟悉的“江南四大才子”。

有一年,苏州城一个富翁慕名请“才子”文征明来家做客。吃完酒席天色已晚,主人盛情难却之下,文征明决定留宿一晚。

睡前,他见到床前桌上摆满了一套银铸餐具,文征明不知道,这原本是送给自己的,他还以为是主人的陈列。

正要睡下时,他看见有个人悄悄从桌上摸去两只杯子,这个人也是当晚的宾客之一。

“要是告发他,他与主人的交情势必中断了。”

文征明想来想去,决定不声张。

翌日,他早早动身还家,留一便条:杯子两只,我先借去一用。

到家后,文征明请银匠复制了两只一模一样的杯子,用时半个月,再送去偿还富翁。

银匠将此事广而告之,从此,文征明宅心仁厚,胸襟宽广,传遍江南。

文征明的为人,可以用一首诗来概括。

标题《不知好到哪儿去了》

当时,人们都这样教育小孩——做人要做文征明。

54岁那年,随着好友唐伯虎在痛苦和潦倒中去世。文征明“好运”却随之而来,在工部尚书李充嗣的推荐下,得以进京获得了一个小官职,虽然相当于临时工,但总算做了官了。

但此时的他,早已因书画闻名天下,很多人都对他推崇有加,但也正是如此,他受到同僚的排挤,而且还要干着杂活,眼看转正无望,无奈之下,他也萌生了退隐的想法。

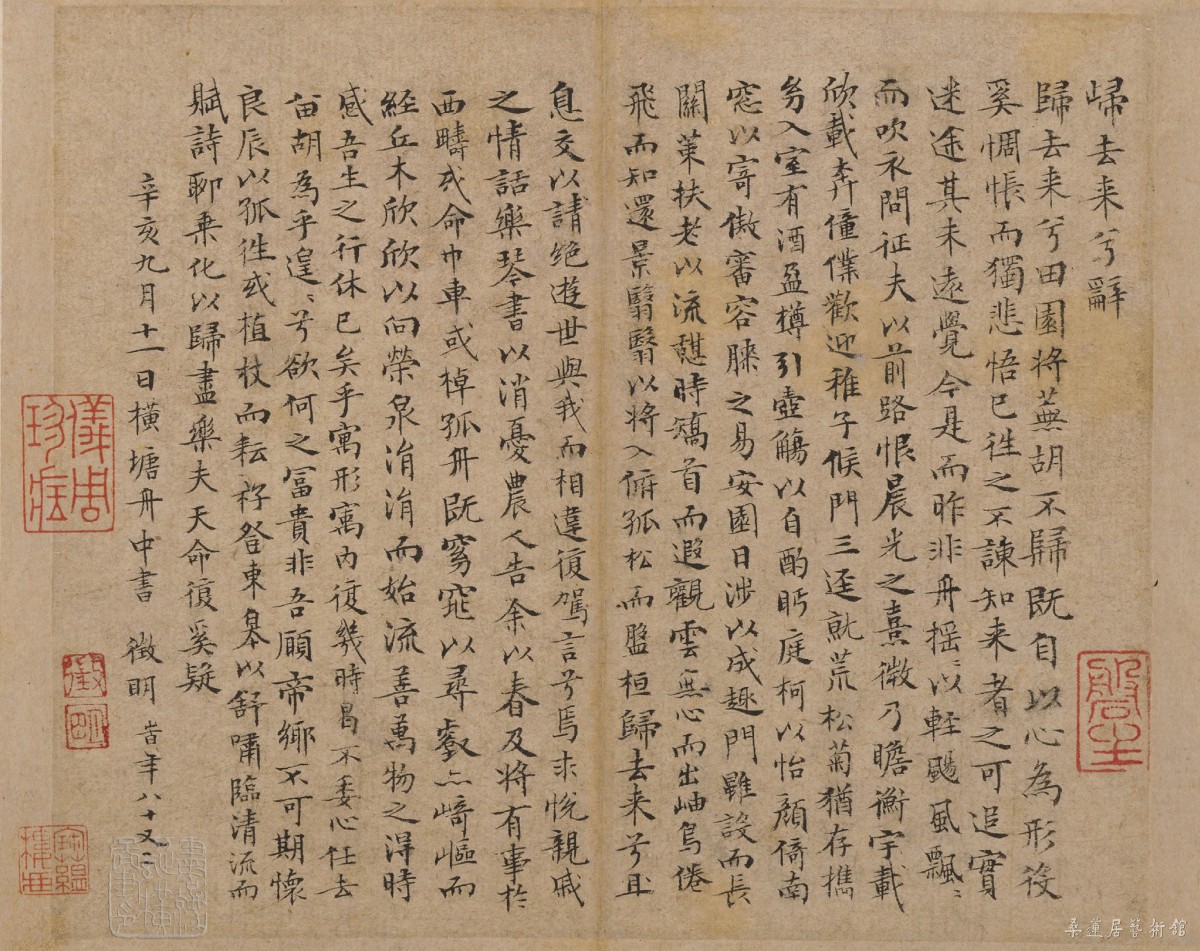

文徵明《归去来兮辞》

三次递交辞职申请,3年后,终于回到故乡,这时候,他已经57岁了。

60岁以后,文征明成了吴门画派的顶梁柱。

其子文彭、文嘉、侄子文伯仁均是名载史册的大画家,弟子钱谷、陆师道、陆治、陈道复、居节、朱朗等也均成为流传至今的重量级画界人物。

吴门正风正气,不与酒徒往来,认为其俗而不雅。

晚年,文征明更以煎茶为乐,还曾写下诗篇《咏惠山泉》——“吾生不饮酒,亦自得茗醉。”

一直到九十岁,文征明都笔耕不辍,带着老花镜撰写小楷,还收取极少量的“赙布(财物)”为人撰写墓志铭。

传说,九十岁那年,文征明在写完一位朋友的墓志铭之后,“便置笔端坐而逝”—— 把笔搁在一旁,端坐着,静静地结束了他的一生。

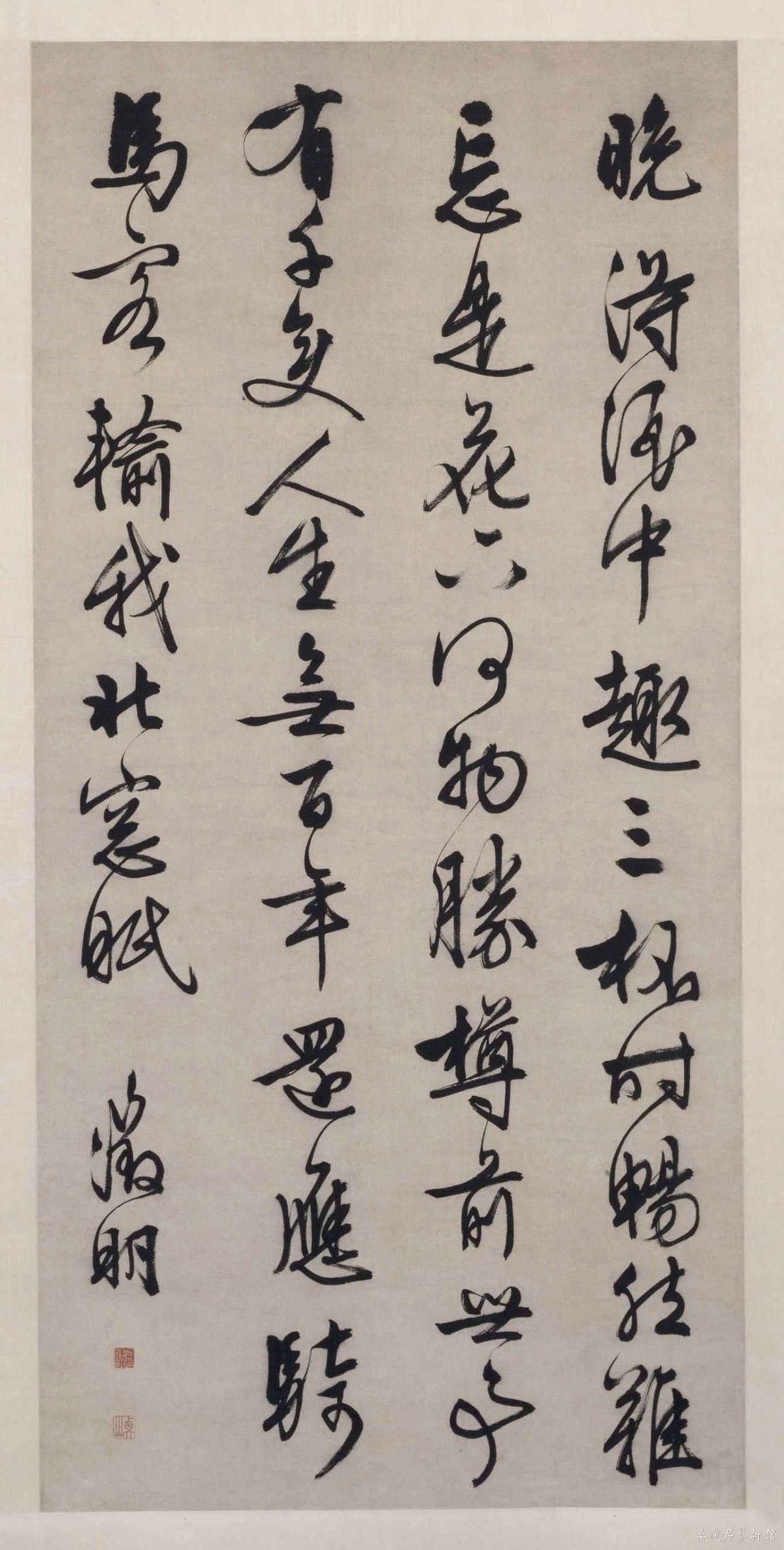

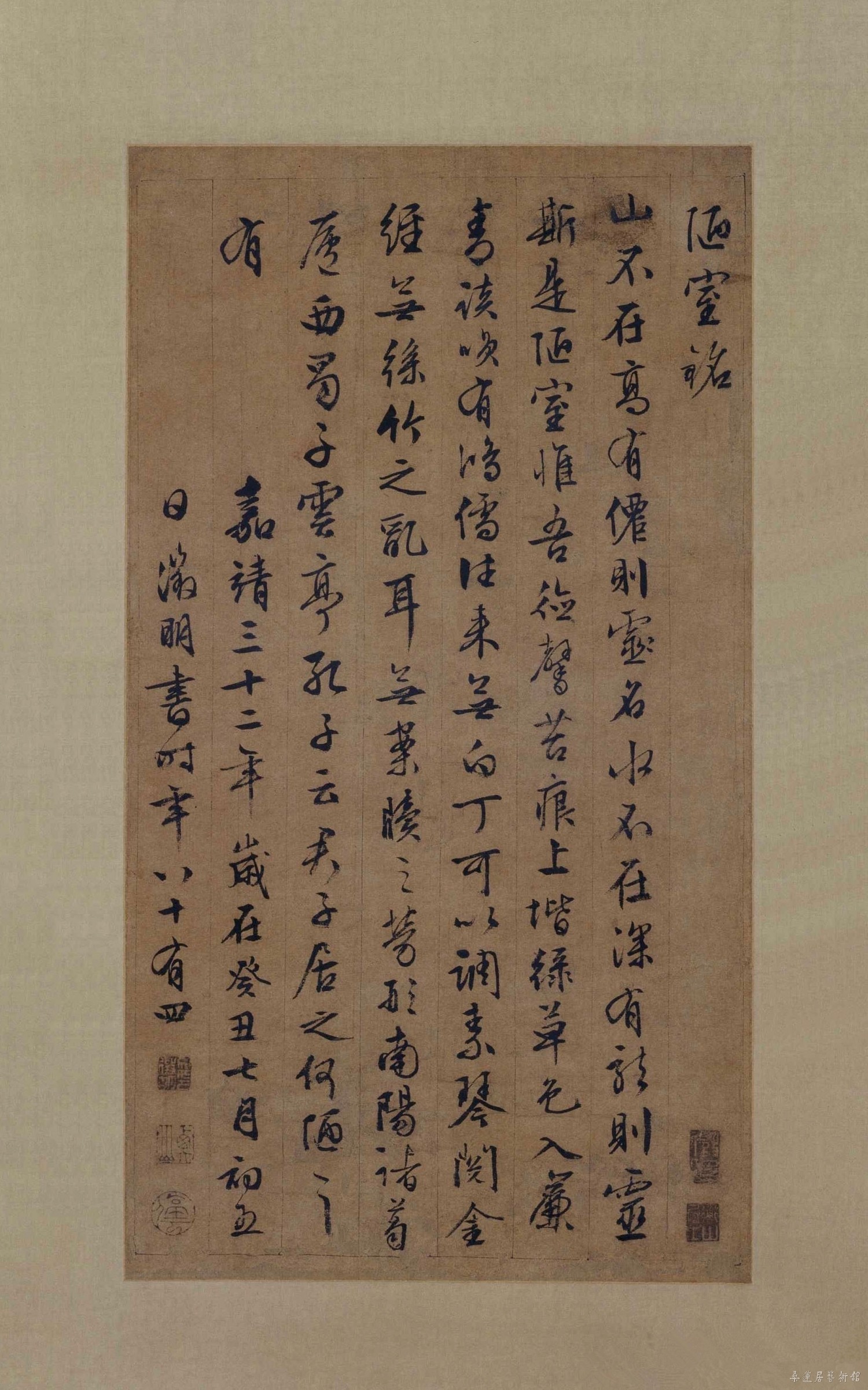

文徵明《五律诗》轴 纸本行书 131.5×63.5cm

祝允明(1460-1526),

唐伯虎(1470-1524),

文征明(1470-1559),

徐祯卿(1479-1511),

纵观江南四大才子的人生,文征明是最笨,最丑的,但他确是活的最久的。

文徵明行书《陋室铭》轴 纸本 57×31.3cm

祝允明出生最早,活了66岁;

徐祯卿出生最晚,却迟到早退,只活了32岁;

唐伯虎和文征明同年出生,唐伯虎54岁就死了,

文征明却一直活到89岁(他自署九十,用的虚岁)。

也就是说,在1526年祝允明仙逝,结束了四才子时代之后,文征明又坚强地、一缺三地活了33年。

四大才子中,唐伯虎才华最盛,徐祯卿诗意逼人,祝允明倚老卖老,而文征明是最老实,最不张扬的。

唐伯虎是个学霸,而同岁的文征明则是个“学渣”,连续九次乡试未中,一生最高学历就是个秀才。很多人都不看好他,当然除了文爸爸。

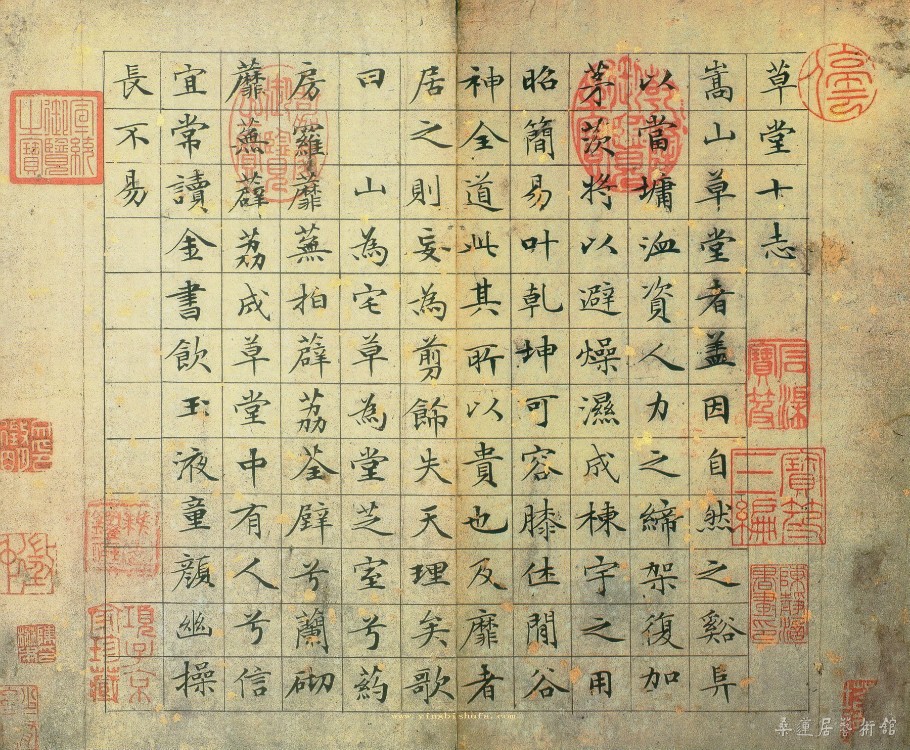

文徵明 小楷《草堂十志》 23.2×28.4cm 故宫博物院

文征明性缓,沉静,温厚。那几位流连在灯红酒绿,他却沉迷于青灯黄卷,在家里练字,而且这一沉迷,就是一辈子。

明人冯梦龙说:“人有早成,也有晚达。早成者未必成,晚达者未必不达。”这是对三世报恩的老门生所发议论,却也像是对唐伯虎和文征明人生的感叹。

有人说,人生路上处处都是岔路,到底应该选择何方?

文征明用一生告诉你,无论做出怎样的选择,都要把它活成对的模样。

克己自律,处处利他,得失之间,方能从容不迫。

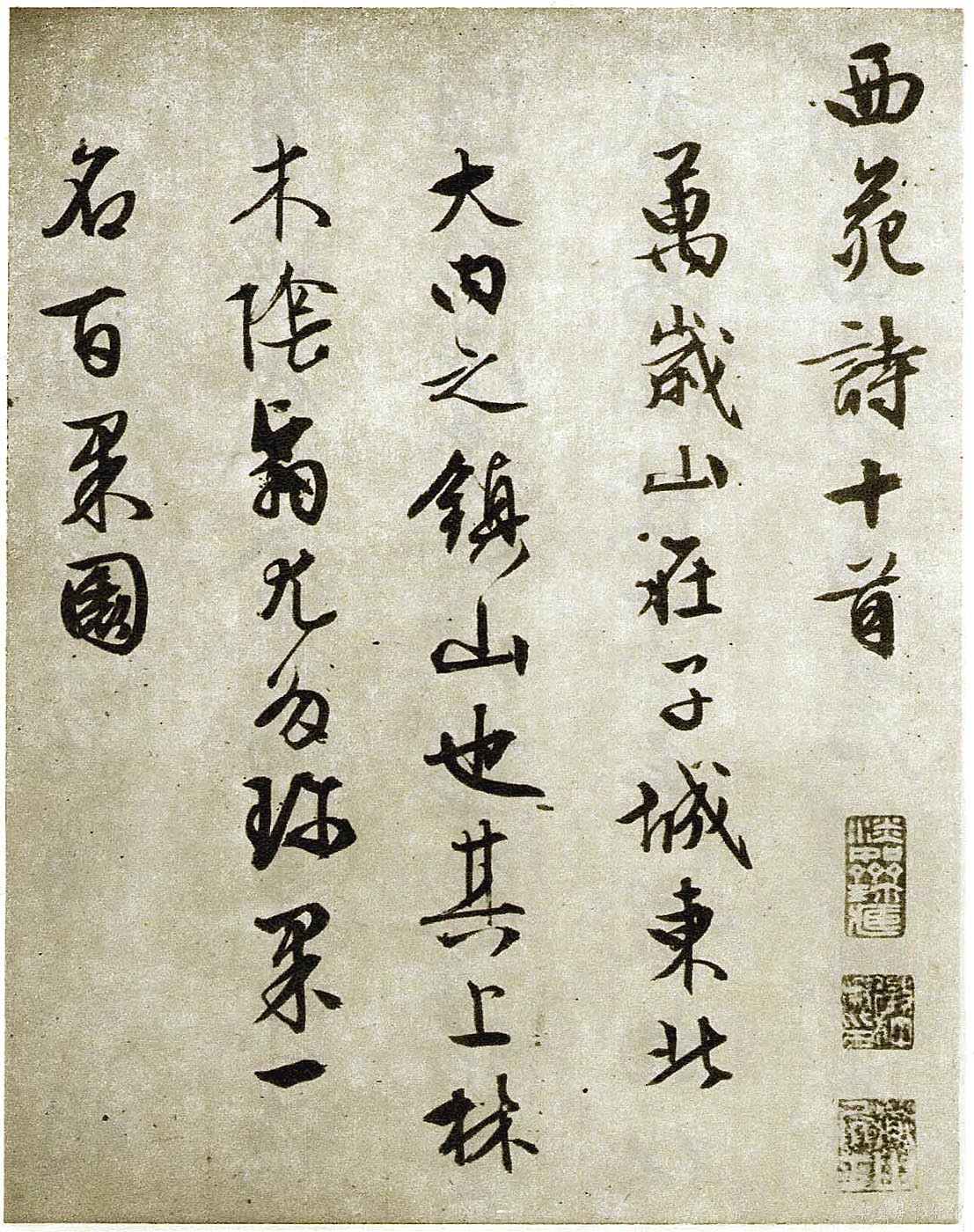

文征明《西苑诗卷》(局部) 纸本 行草书 28.4×447.4cm 北京故宫博物院藏

文征明书法早年学苏,后出入晋唐,自出新意,晚年深爱黄庭坚,兀自长枪大戟,完全不管别人眼光。可惜这种风格,唐伯虎和祝允明永远没机会看到了。

附:

[明] 王世贞

余读太史公叙致九流,顾独不及文章家言,讵艺乎哉?诵者少其贬黜节义,然至于传田叔、司马相如,抑何其详亹厌志也?范詹事为《汉书》,稍稍具列,《独行》《文苑》,称有尚矣夫!

余自燥发时,则知吾吴中有文先生。今夫文先生者,即无论田畯妇孺裔夷,至“文先生”啧啧不离口,然要间以其翰墨得之。而学士大夫自诡能知文先生,则谓文先生负大节,笃行君子,其经纬足以自表见。而惜其掩于艺。夫艺诚无所重文先生,然文先生能独废艺哉?造物柄者不以星辰之贵而薄雨露,卒亦不以百合之用而绝百卉,盖兼所重也。

文先生者,初名璧,字徵明。寻以字行,更字徵仲。其先蜀人也,徙庐陵,再徙衡,为衡人。至元有俊卿者,以都元帅佩金虎符,镇武昌。次子定聪,为散骑舍人。定聪次子惠,为吴赘,遂为吴人。惠子洪,为涞水教谕。教谕子温州守林则,先生父也。先生生而外椎,八九岁语犹不甚了了,或疑其不慧,温州公独异之曰:“儿幸晚成,无害也。”

先生既长,就外塾,颖异挺发,日记数百千言。尝从温州公官于滁,以文贽庄?郎中,庄公读而奇之,为诗以赠。然先生得其绪于门人,往往舍下学而谈上达,因绝口不提庄氏学。归为邑诸生,文日益进。年十六,而温州公以病报,先生为废食挟医而驰,至则殁三日矣。恸哭且绝,久之乃苏。郡寮合数百金为温州公赙,先生固谢不受曰:“劳苦诸君,孤不欲以生污逝者。”其郡吏士谓温州公死廉而先生为能子,因修故却金亭以配前守何文渊,而纪其事。

先生服除,益自奋励,下帷读,恒至丙夜不休。于文师故吴少宰宽,于书师故李太仆应祯,于画师故沈周先生,感自愧叹,以为不如也。吴中文士秀异味祝允明、唐寅、徐祯卿日来游,允明精八法,寅善丹青,祯卿诗翻奕奕有建安风。其人咸跅驰自喜,于曹偶亡所让,独严惮先生,不敢以狎进。先生与之异轨而齐尚,日欢然亡间也。

俞中丞谏者,先生季父中丞公同年也。念先生贫而才先生,欲遗之金,谓曰:“若不苦朝夕耶?”先生曰:“朝夕饘粥具也。”俞公故指先生蓝衫早:“敝乃至此乎?”先生佯为不悟者,曰:“雨暂敝吾衣耳。”俞公竟不忍言遗金事。一日,过先生庐,而门渠沮洳,俞公顾曰:“通此渠,若于堪舆言,当第。”先生谢曰:“公幸无念渠。渠通,当损傍民舍。”异日,俞公自悔曰:“吾欲通文生渠,奈何先言之?我终不能为文生德也。”先生业益精,名日益重。

宁庶人者,浮为慕先生,贻书及金币聘焉。使者及门,而先生辞病亟,卧不起,于金币无所受,亦无所报。人或谓:“王,今天下长者。朱邸,虚其左而待,若不能效枚叔、长卿曳裾乐耶?”先生笑而不答。亡何,宁竟以反败。于是尚书李公充嗣抚吴中,荐先生于朝,而先生亦自以诸生久,次当贡至京,吏部试而贤之,特为请超授翰林待诏。翰林杨先生慎、黄先生佐、吏部薛君蕙名能博精,负一世才,以得下上先生为幸。大司寇式公俊尤重之,间日,辄为具召先生,曰:“坐何可无此君也!”

先生为待诏,可二年,修国史,侍经筵。岁时上尊饩币,所以慰赐甚厚。然居恒邑邑不自得,上疏气归,寝不报。又一年,当满考,先生逡巡弗肯往,再上疏乞归,又不报。亚相张公者,温州公所取士也,用议礼骤贵,风先生主之,先生辞。而上相杨公以召入,先生见独后。杨公亟谓曰:“生不知而父之与我友耶?而后见我?”先生毅然曰:“先君子弃不肖三十馀年,而以一字及者,不肖弗敢忘也,故不知相公之与先君子友也。”竟立弗肯谢。杨公怅然久之,曰:“老悖甚,愧见生,幸宽我。”至是,杨公与张公谋欲迁先生,而先生愈迫欲归,至三上疏,得致仕。御史郑洛请留先生为翰林,重朝论韪之。

先生归,杜门不复与世事,以翰墨自娱。诸造请户外屦常满,然先生所与从请,独书生、故人子属、为姻党而窘者,虽强之,竟日不倦。其他即郡国守相连车骑,富商贾人珍宝填溢于里门外,不能博先生一赫蹏。而先生所最慎者藩邸,其所绝不肯还往者中贵人,曰:“此国家法也。”

前是,周王以古鼎古镜,徽王以金宝缻、他珍货直数百镒贽,使者曰:“王无所求于先生,慕先生耳。盍为一启封?”先生逊谢曰:“王赐也,启之而后辞,不恭。”竟弗启。四夷贡道吴门者望先生里而拜,以不得见先生为恨。然诸所欲请于先生度不可,则为募书生、故人子、姻党,重价购之,以故先生书画遍海内外,往往真不能当赝十二。而环吴之里居者,润泽于先生之手,几四十年。

先生好为诗,传情而发,娟秀妍雅,出入柳柳州、白香山、苏端明诸公。文取达意,时沿欧阳庐陵。书法无所不规,仿欧阳率更、眉山、豫章、海岳,抵掌睥睨,而小楷尤精绝,在山阴父子间。八分入钟太傅室,韩、李而下所不论也。丹青游戏,得象外理,置之赵吴兴、倪元镇、黄子久坐,不知所左右矣。

先生门无杂宾客,故尝授陈道复书,而陆仪部师道归自仪部,委质为弟子。其最善后进者,王吏部谷祥、王太学宠、秀才彭年、周天球。而先生之二子彭、嘉亦名能精其业,时时过从,谈榷艺文,品水石,记耆旧故事,焚香燕坐,萧然若世外。而吴中好事家日相与载酒船,候迎先生湖山间,以得一幸为快。虽孺子亦习知先生名,至市井间强勉为善者,其曹亦戏之曰:“汝岂亦文某耶?”

先生事其兄奎恭甚,内行尤淳,固与吴夫人相庄白首也。生平无二色,足无狭邪。履贫而好施,周人之急甚于己,见以为峻洁自表,而待人温然,无少长、无敢慢。至九十犹矍铄不衰,海内习文先生名久,几以为异代,而怪其在,谓为仙且不死。己未,为御史严杰母书墓志已,掷笔而逝,翛然若蜕者。诸生奔讣上其事,台使者祀先生于学宫。先生诗文集若干卷,有《甫田集》行于世。丈夫子三人,彭为国子博士,嘉为吉水训导,台先卒。诸孙、曾中,多贤者。

王世贞曰:吴中人于诗述徐祯卿,书述祝允明,画则唐寅伯虎。彼自以专技精诣哉,则皆文先生友也,而皆用前死,故不能当文先生。人不可以无年,信乎!文先生盖兼之也。先生晚而吴中人以朱恭肃公希周并称,夫朱公者,恂恂不见长人也,何以得此声先生哉?亦可思矣!余向者东还时,一再侍文先生,然不能以貌尽先生。而今可十五载,度所取天下士,折衷无如文先生者,乃大悔。与先生子彭及孙元发撰次其遗事。

▷ 编辑说明

文章图来源于网络,桑莲居整理汇编。

转载请注明出处。

投稿信箱:2251797470@qq.com