“一个阅读诗歌的人要比不读诗歌的人更难被战胜。读诗的人,生命一定比不读诗的人要靠幸福更近一点。”诗人呢,他是“语言的提纯者”,把世俗变得明亮。

近体诗也应该是其中的部分,靠近幸福与坚硬。

作诗是王乃钦的生活常态。关于读书、人生、世界,俯拾即是。《王乃钦书自作论书绝句一百首》不过十之一二。历代碑帖、历代书家,王乃钦将他们召集起来,言说,咏叹,况味,抒怀。翻越了千百年,它们再次来到读者眼前,步履跚跚,平平仄仄平。《论书绝句》成熟,简练,偶尔也尖锐,包含着智慧的偏见。

读书写字也是王乃钦的生活习惯,反复,纯挚。现在,他以书作体现诗词,将诗词融进书作,如此相映成趣,好不雅致。所以,我们本栏的全名叫《王乃钦书自作论书绝句一百首》,这是第六期。

毛姆说,每个人都应该时刻培养自己的偏见。读完文章,期待留下有意思的偏见。(果然/文)

* 往期《王乃钦书自作论书绝句一百首》,请点击文末链接

王乃钦书自作论书绝句一百首

第六期

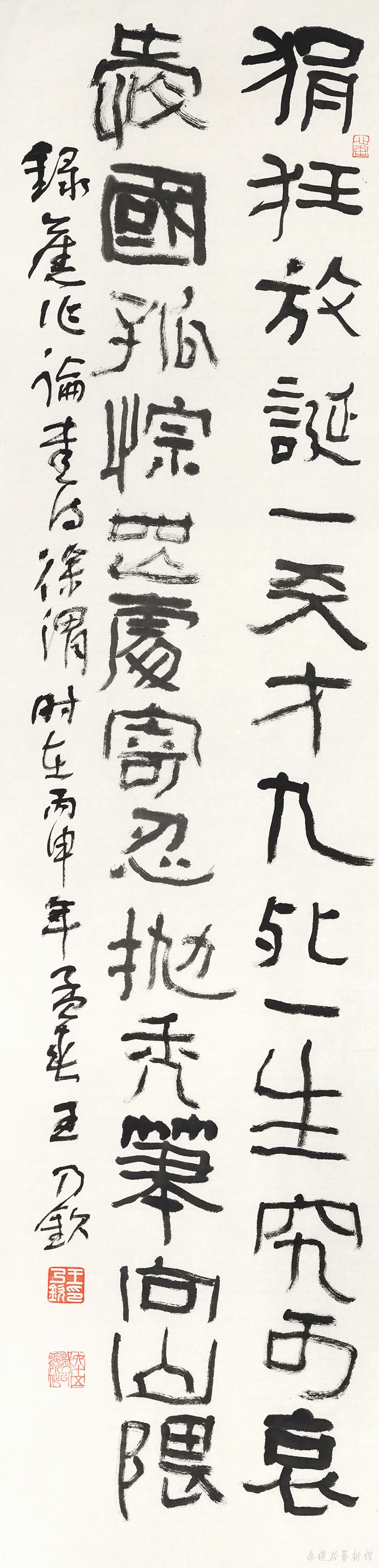

37

狷狂放诞一天才,九死一生究可哀。

爱国孤悰无处寄,忍抛秃笔向山隈。

录旧作论书诗《徐渭》,时在丙申年孟春,王乃钦。

徐渭(1521-1593)

初字文清,改字文长,号天池山人、青藤居士、金垒、金回山人、山阴布衣、白鹇山人、鹅鼻山侬、田丹水、田水月(一作水田月)。绍兴府山阴(今浙江省绍兴)人。曾担任胡宗宪幕僚,助其擒徐海、诱汪直。胡宗宪被下狱后,徐渭在忧惧发狂之下自杀九次却不死。后因杀继妻被下狱论死,被囚七年后,得张元忭等好友救免。此后南游金陵,北走上谷,纵观边塞阨塞,常慷慨悲歌。晚年贫病交加,最后在“几间东倒西歪屋,一个南腔北调人” 的境遇中结束了一生。

徐渭的书法打破了以“台阁体”为主导和明代早期书坛沉闷的气氛,从吴门书派主张唐法的反叛中出发,继而吸取北宋苏轼、黄庭坚、米芾追求艺术个性化的积极因素中走来。他书承二王,法取宋人,尤赏米芾。他最擅长气势磅礴的狂草,用笔狼藉,主张“时时露己笔意”的审美精神。他对自己的书法极为喜欢,自认为“吾书第一,诗二,文三,画四”。

徐渭的写意花卉惊世骇俗,用笔狂放,笔墨淋漓,不拘形似,自成一家,创水墨写意画新风,与陈道复并称“青藤、白阳”,历来被世人称道。另外,他在戏曲、诗文的成就在历史上皆有一席之地。

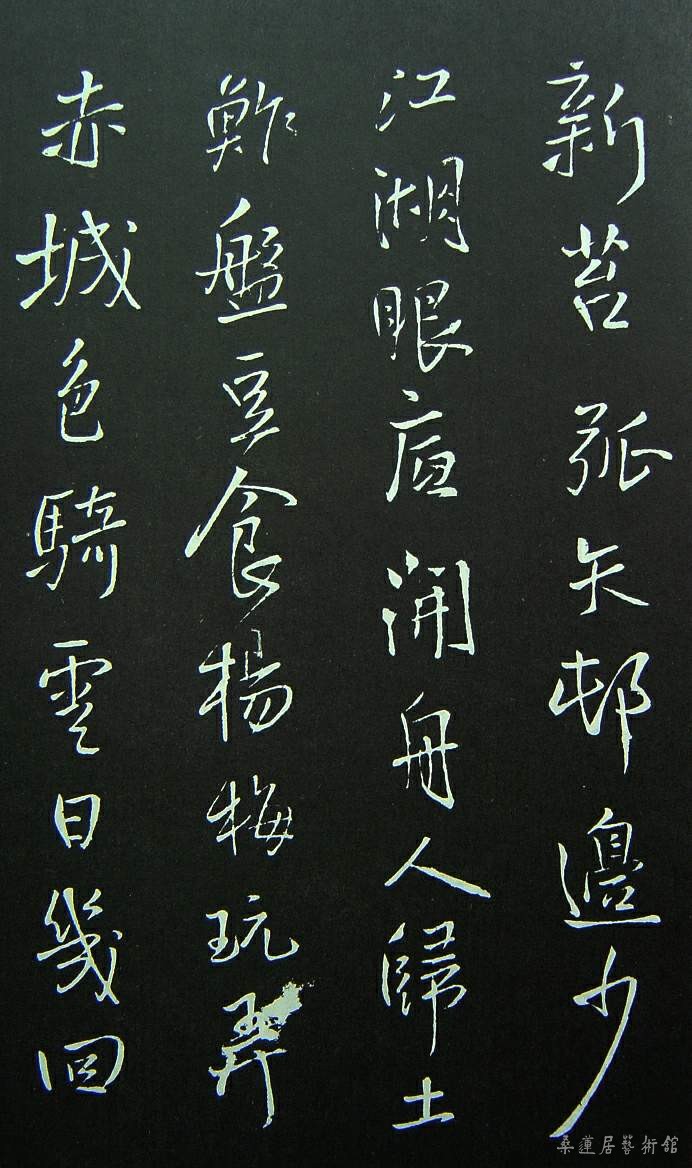

徐渭 《墓表赋》 北京故宫博物院藏

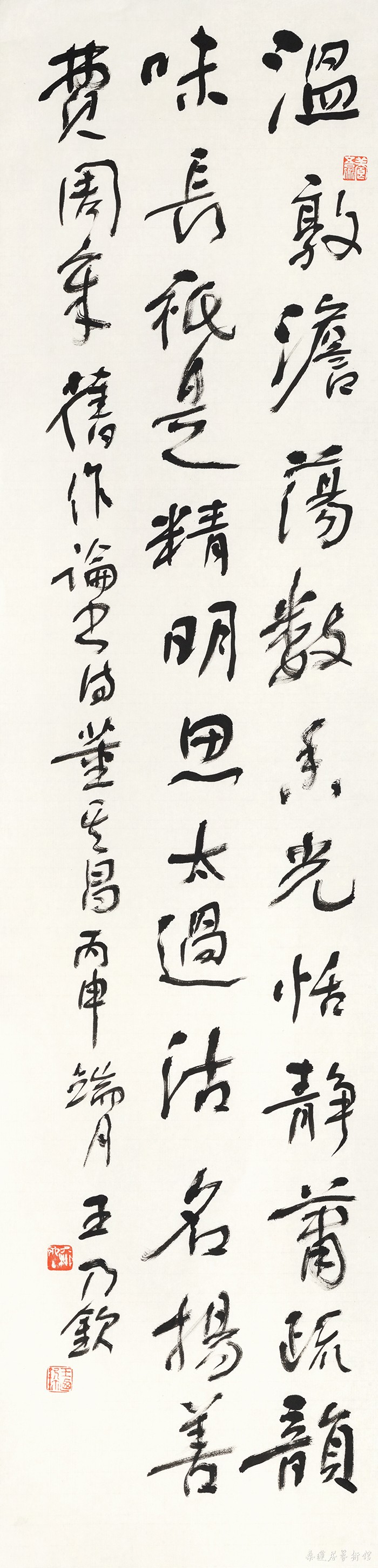

38

温敦澹荡数香光,恬静萧疏韵味长。

只是精明思太过,沽名扬善费周章。

旧作论书诗《董其昌》,丙申端月,王乃钦。

董其昌(1555-1636)

字玄宰,号思白,又号香光居士,松江华亭(今上海松江县)人。官至南京礼部尚书,谥文敏。世称“董香光”、“董文敏”、“董华亭”,在明末以书画名重海内。

董其昌在他的《画禅室随笔》自述:“初师颜平原《多宝塔》,又改学虞永兴,以为唐书不如晋魏,遂仿《黄庭经》及钟元常《宣示表》、《力命表》、《还示帖》、《舍丙帖》,凡三年,自谓逼古,…比游嘉兴,得尽睹项子京家藏真迹,又见右军《官奴帖》于金陵,方悟从前妄自标评。”他学书以古为师,与大收藏家项元汴交往時饱览许多书画真迹,故其书能集古法之大成,用笔精到,用墨也非常讲究,枯湿浓淡,尽得其妙;风格萧散自然,古雅平和,或与他终日性情和易,参悟禅理有关。

董其昌还擅画山水,师法董源、巨然、黄公望、倪瓒,倡“南北宗”论,为“华亭画派”杰出代表,兼有“颜骨赵姿”之美。其画及画论对明末清初画坛影响甚大。

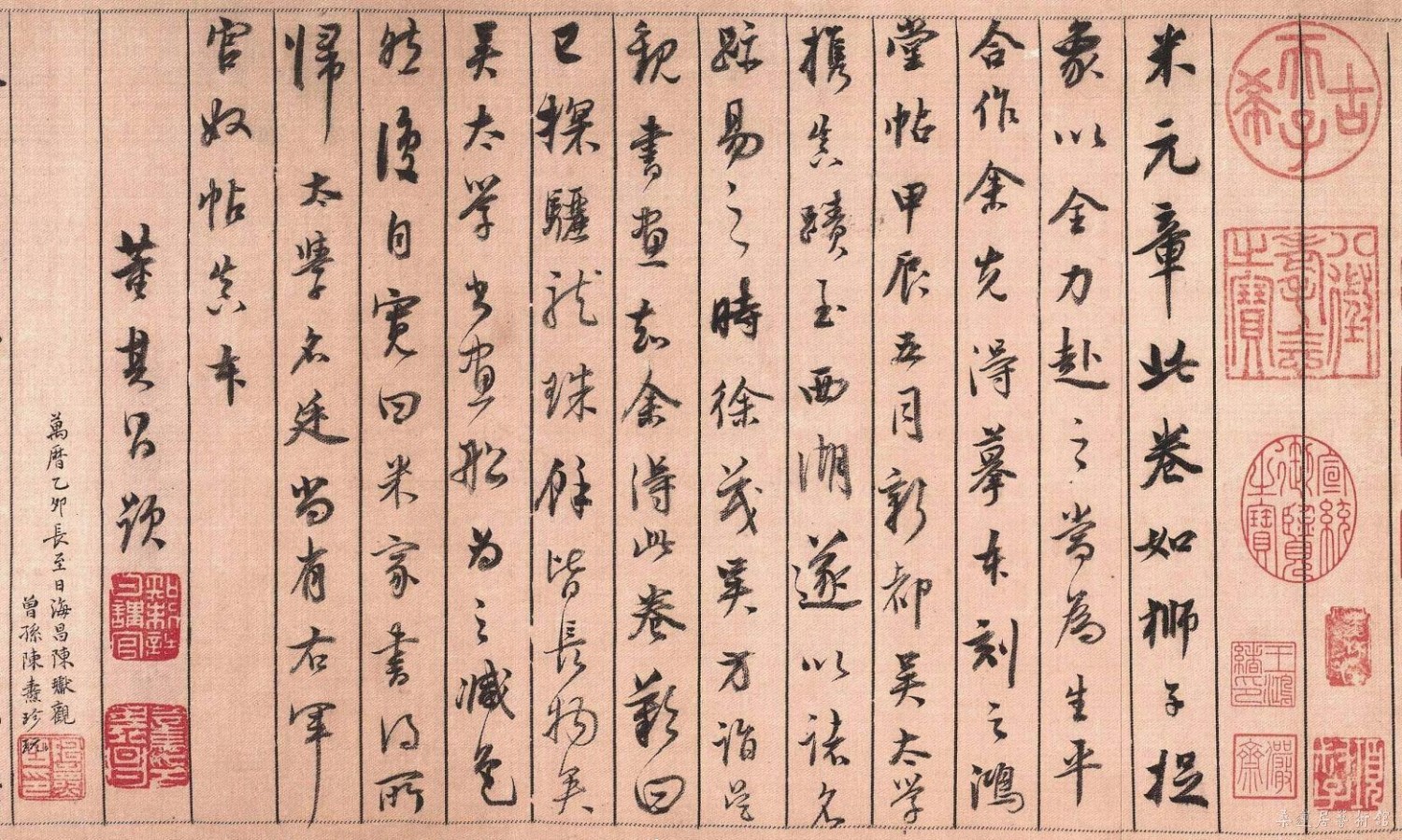

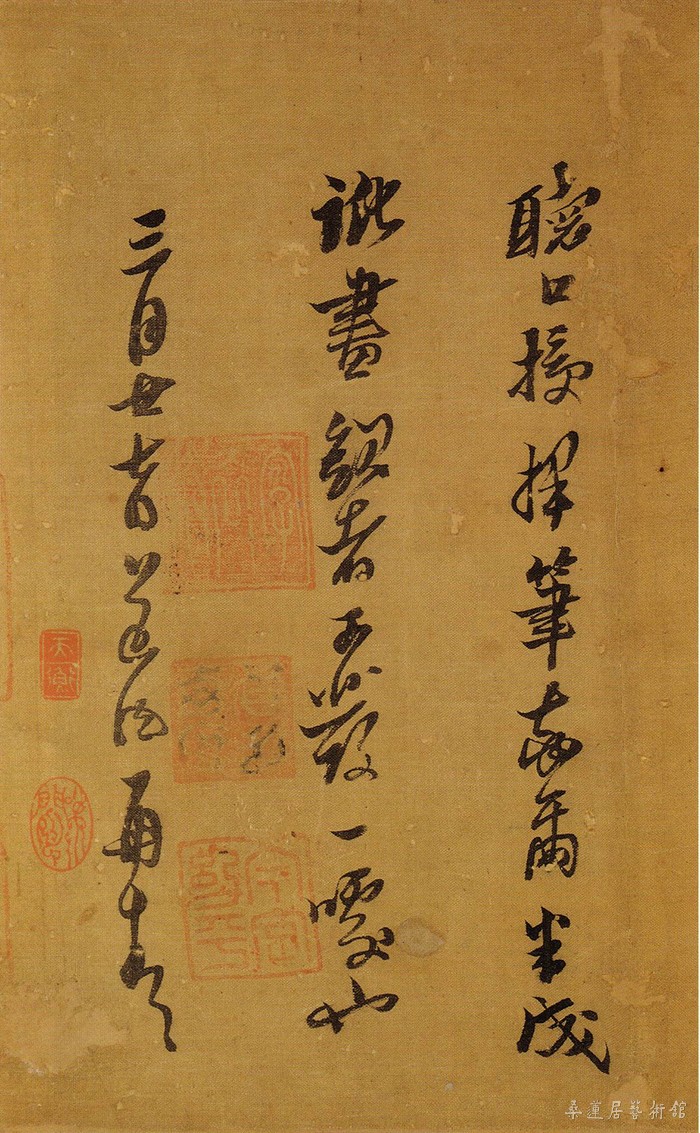

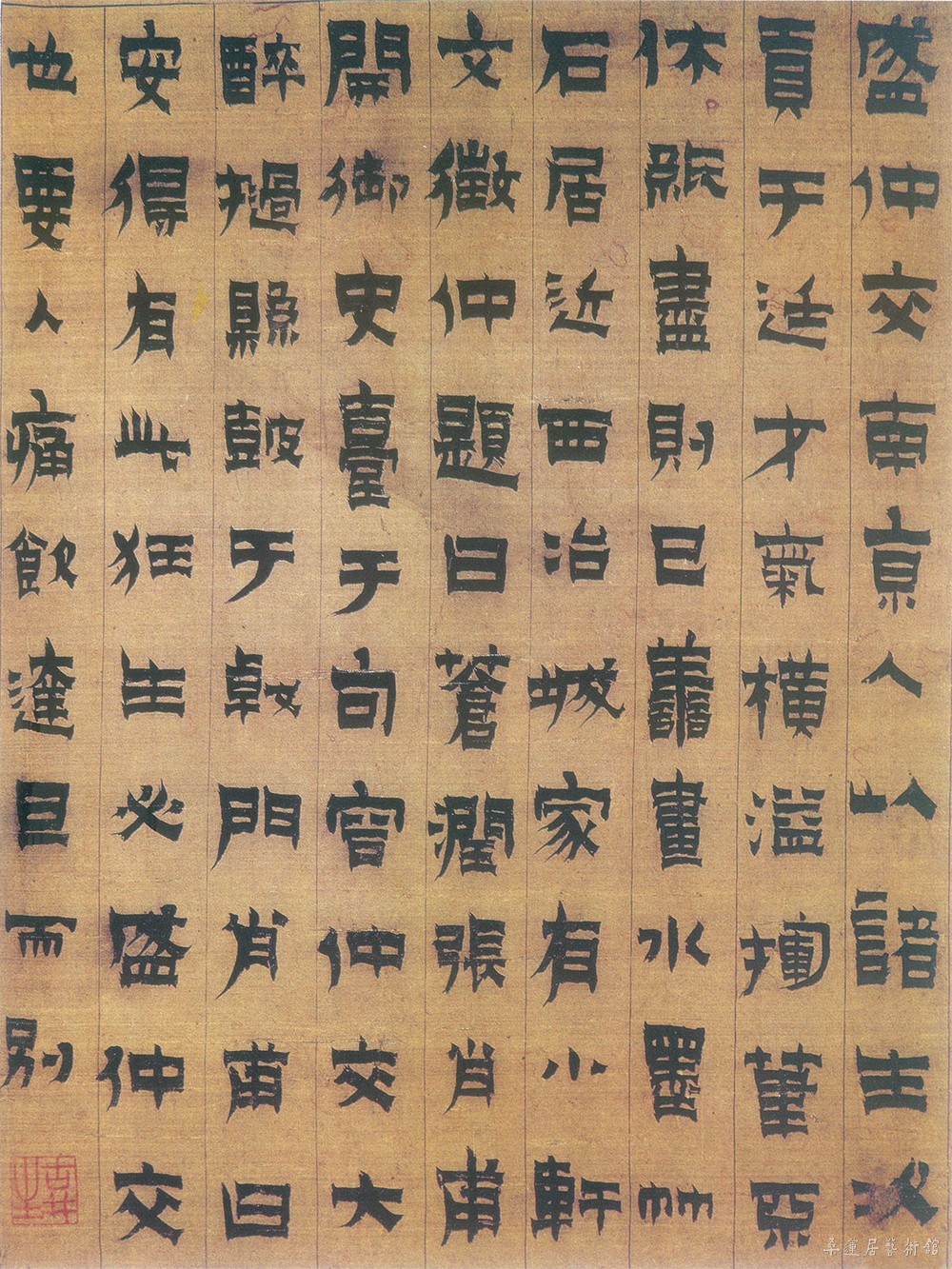

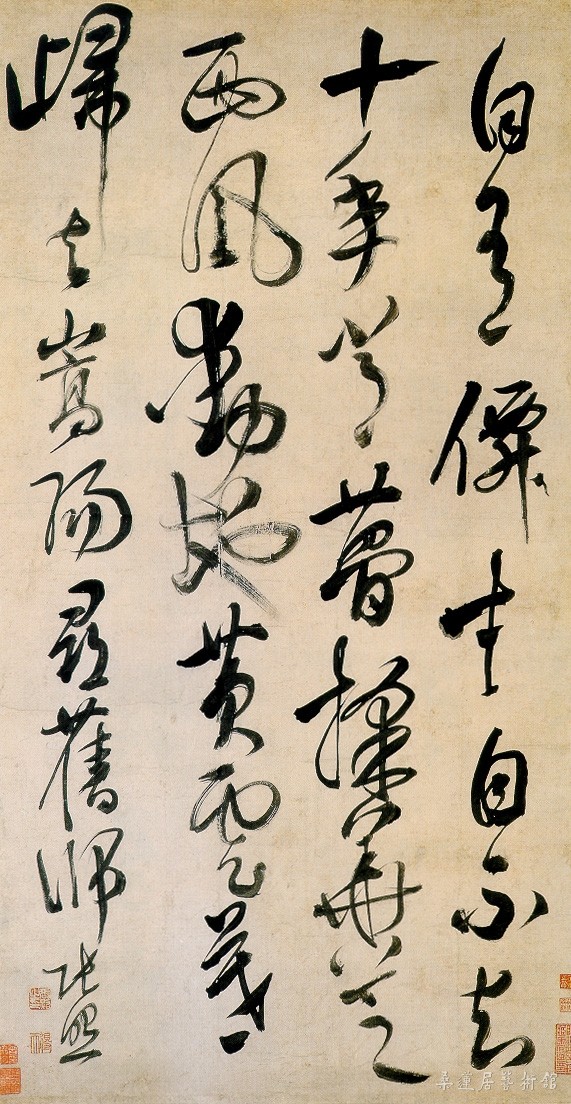

董其昌 《米芾<蜀素帖>后跋》

39

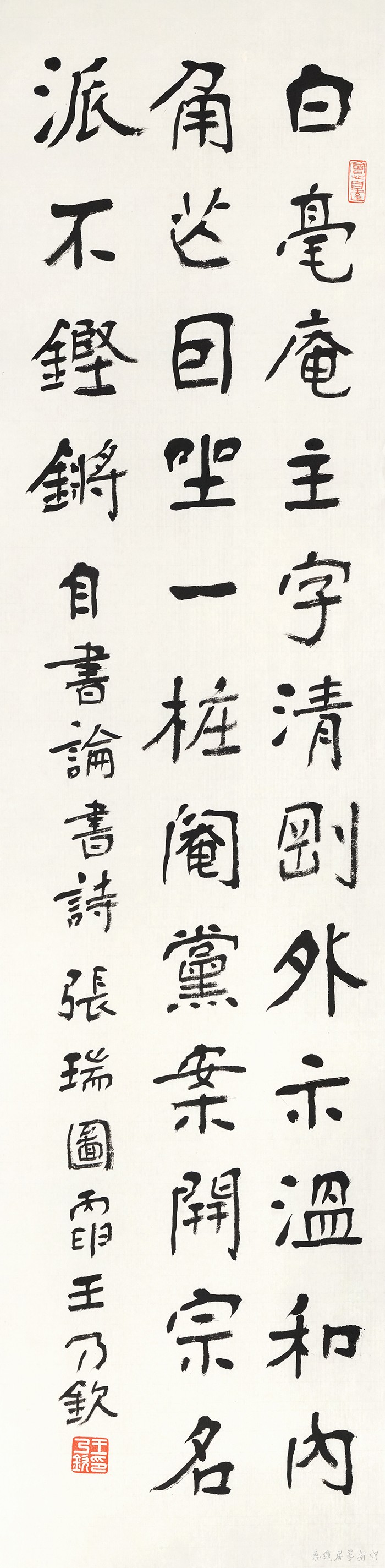

白毫庵主字清刚,外示温和内角芒。

因坐一桩阉党案,开宗名派不铿锵。

自书论书诗《张瑞图》,丙申,王乃钦。

张瑞图(1570-1644)

字长公,一字果亭,号二水、白毫庵主、芥子居士、平等居士、果亭山人等,福建晋江青阳下行人。明万历三十五年丁未(1607)进士,授编修官少詹事,兼礼部侍郎,以礼部尚书入阁,晋建极殿大学士,加少师。崇祯三年,因魏忠贤生祠碑文多其手书,被定为阉党获罪罢归。继而遁迹江南,隐于青阳里白毫庵。

张瑞图尤工书,以“金刚杵”笔法著称于世。梁巘在《评书帖》中亦曰:“张二水书,圆处皆作方势,有折无转,于古法一变。”他于钟繇、王羲之之外另辟蹊径,冲破帖学园囿,开创奇逸书风,为明代四大书法家之一,与董其昌、邢侗、米万钟齐名,有“南张北董”之号。特别擅长于行草,气魄宏大,笔势雄伟。倪后瞻说:“其书从二王草书体一变,斩方有折无转,一切圆体皆删削,望之即知为二水,然亦从结构处见之,笔法则未也。”杨守敬《跋张二水前后赤壁赋》云:“顾其流传书法,风骨高骞,与倪鸿宝、黄石斋伯仲。”

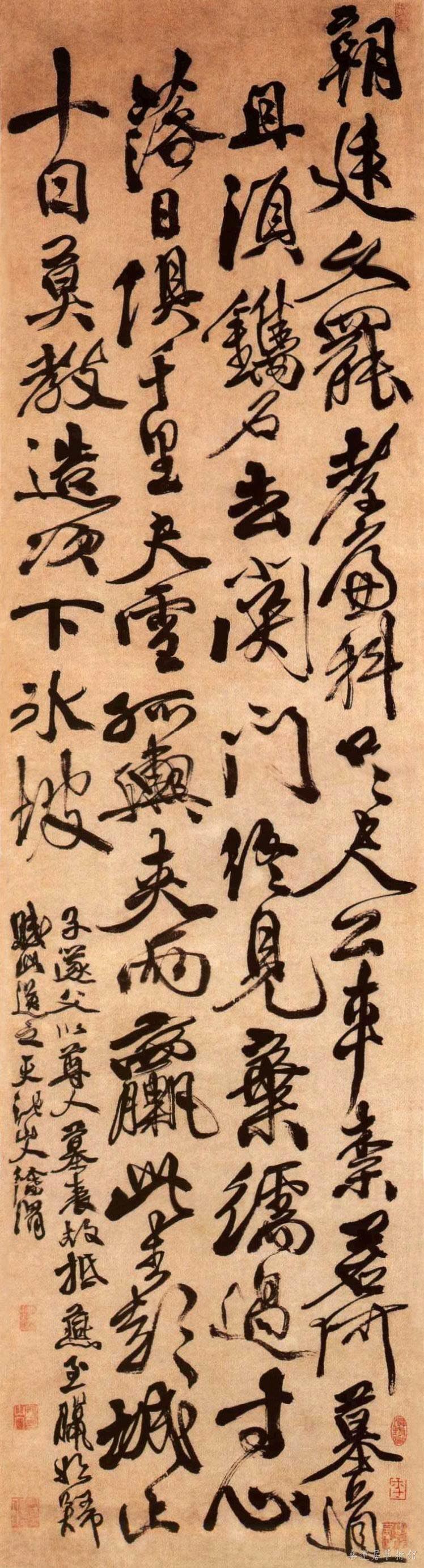

40

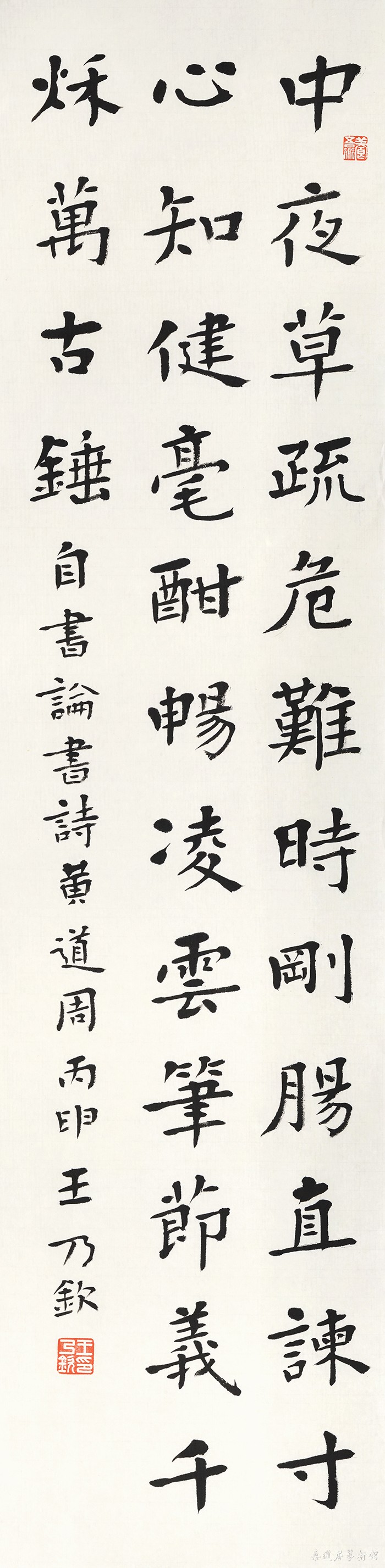

中夜草疏危难时,刚肠直谏寸心知。

健毫酣畅凌云笔,节义千秋万古锤。

自书论书诗《黄道周》,丙申,王乃钦。

黄道周(1585-1646)

字幼玄,一作幼平或幼元,又字螭若、螭平、幼平,号石斋。福建漳浦铜山(今东山县铜陵镇)人。明末学者、书画家、文学家。历官翰林院修撰、詹事府少詹事。南明隆武时,任吏部尚书兼兵部尚书、武英殿大学士(首辅)。因抗清失败被俘。隆武二年(1646年)壮烈殉国,隆武帝赐谥“忠烈”,追赠文明伯。清乾隆年间改谥“忠端”。

黄道周通天文、理数诸书。工书善画,诗文、隶草皆自成一家,先后讲学于浙江大涤、漳浦明诚堂、漳州紫阳、龙溪邺业等书院,培养了大批有学问有气节的人才。世人尊称之黄圣人、石斋先生。著作甚丰。《儒行集传》、《石斋集》、《易象正义》、《春秋揆》、《孝经集传》等,后人辑成《黄漳浦先生全集》,现存诗两千余首,被俘后“见三光”的牢室中所作三百多首诗,出自忧愤,最为感人。

擅长楷书、行书和草书。其行笔转折刚劲有力,体势方整,书风雄健奔放。楷书类钟繇和王羲之法,浑厚中见清健;行草结字欹侧多姿;隶书正具有“清截遒媚”。清初宋荦说:“石斋先生楷法尤精,所谓意气密丽,如飞鸿舞鹤,令人叫绝。”明史赞:“学贯古今,所至学者云集”。

41

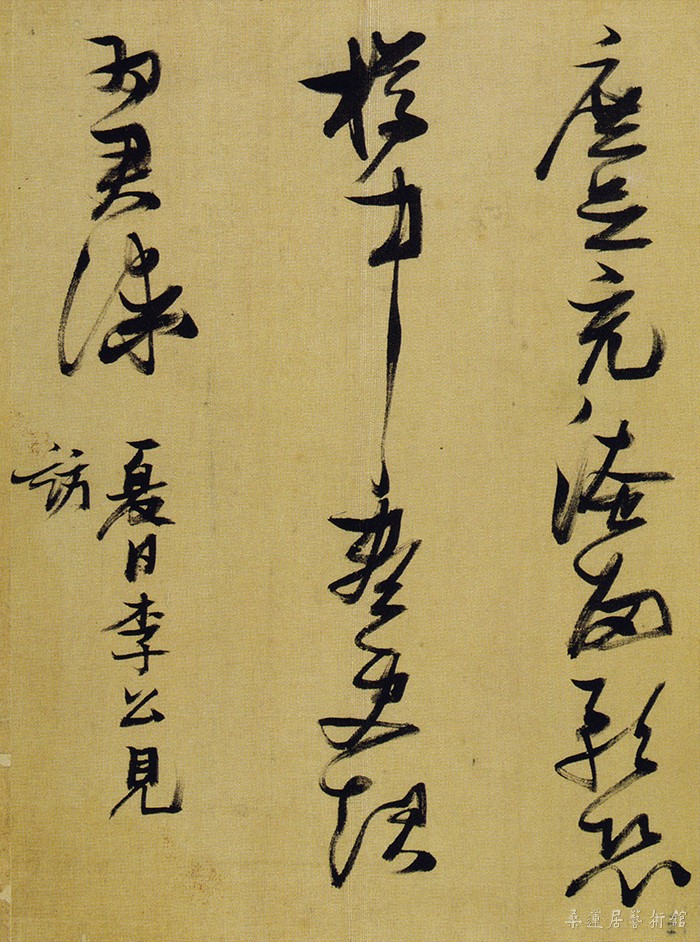

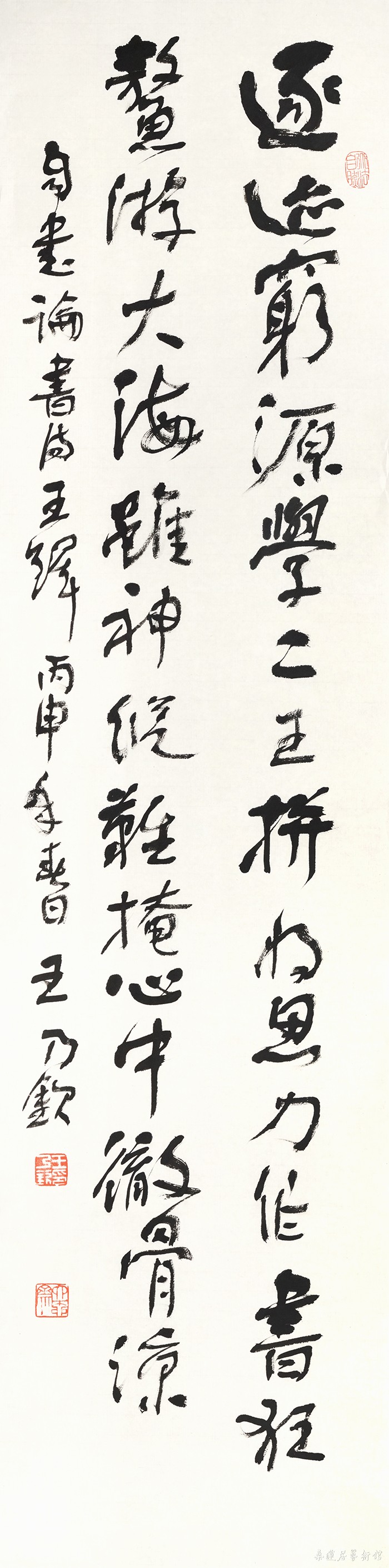

逐迹穷源学二王,拼将思力作书狂。

鳌游大海虽神纵,难掩心中彻骨凉。

自书论书诗《王铎》,丙申春日,王乃钦。

王铎(1592-1652)

字觉斯,一字觉之,号嵩樵、十樵、石樵、痴庵、东皋长、痴庵道人、烟潭渔叟、雪塘渔隐、痴仙道人、兰台外史、雪山道人、二室山人、白雪道人、云岩漫士等 。河南孟津人,世称“王孟津”,有“神笔王铎”之誉,明末清初时的著名书法家。先后任翰林院庶吉士、编修、少詹事。弘光元年(1644),南明弘光帝任王铎为东阁大学士、次辅(副丞相)之职。次年入清,授礼部尚书。顺治九年(1652)病逝于孟津,享年六十一岁,赠太保,谥曰“文安”。

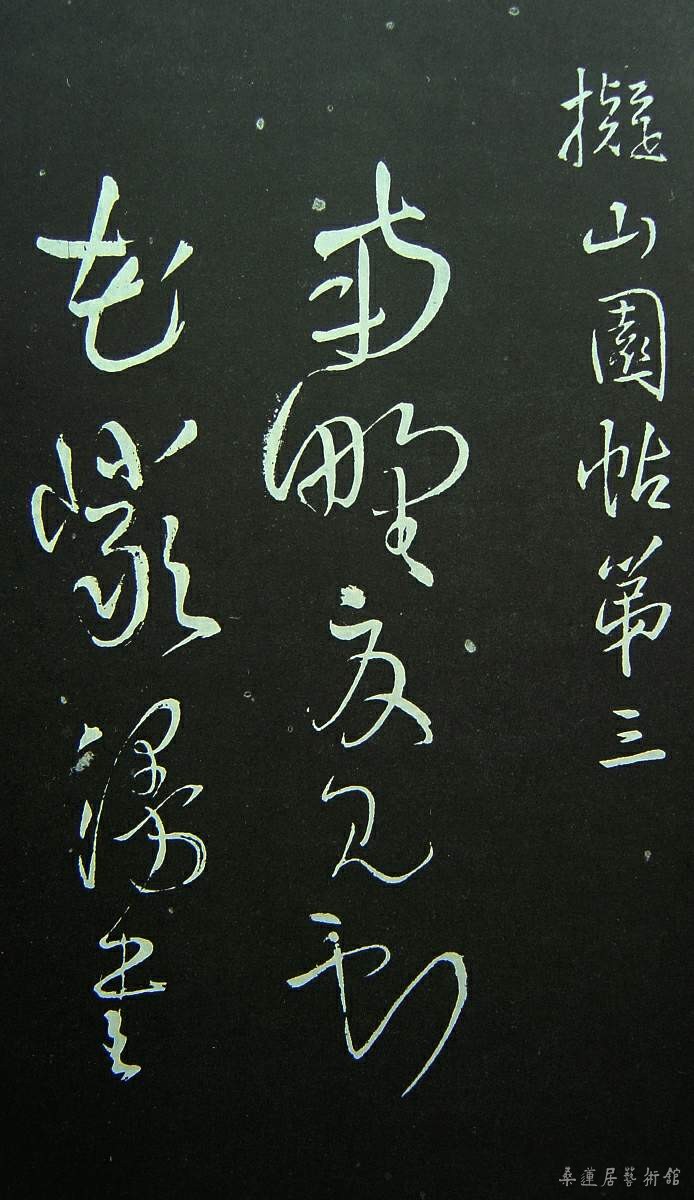

王铎的书法取法高古,笔力雄健,长于布白,楷、行、隶、草无不精妙,主要得力于钟繇、王羲之、王献之、颜真卿、米芾等各家,“学古”功底坚实且能自出胸臆,于当时书坛流行的董其昌书风中独树一帜。梁巘评其“书得执笔法,学米南宫之苍老劲健,全以力胜”。他在笔墨上的创新也是具有开拓性的。王铎降清后的八、九年时间,书风更趋成熟老辣,其狂草技法已臻化境。书法成了其“贰臣”的心理矛盾和落寞情怀的排遣,故作品已失去崇祯朝的扛鼎之力和奋发之气,而转为理性和孤冷。其传世作品主要有《拟山园帖》和《琅华馆帖》等,诸体悉备,名重当代,学者宗之。

42

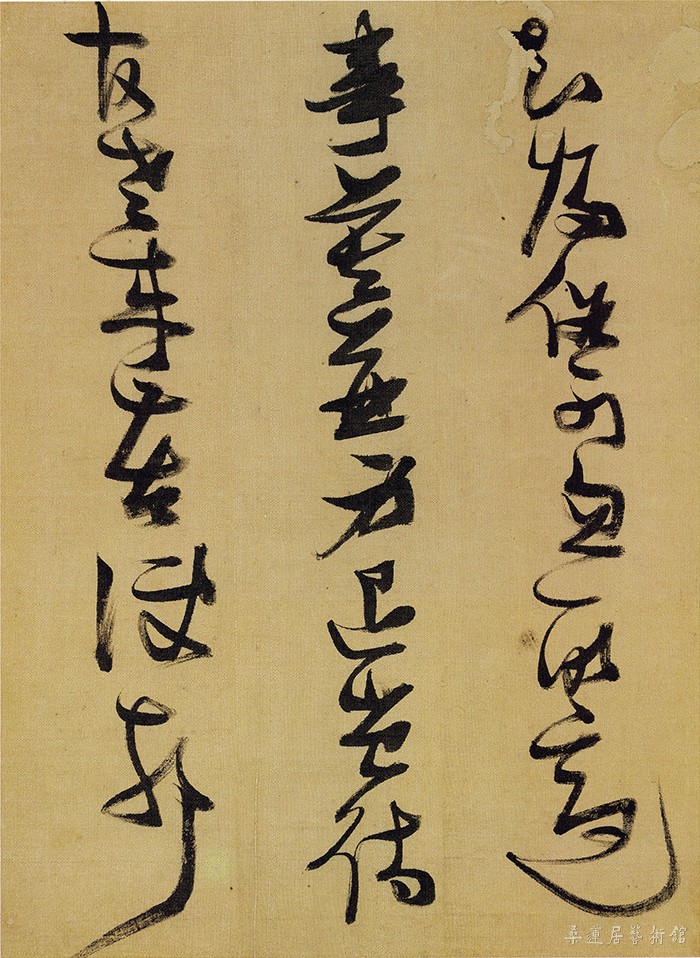

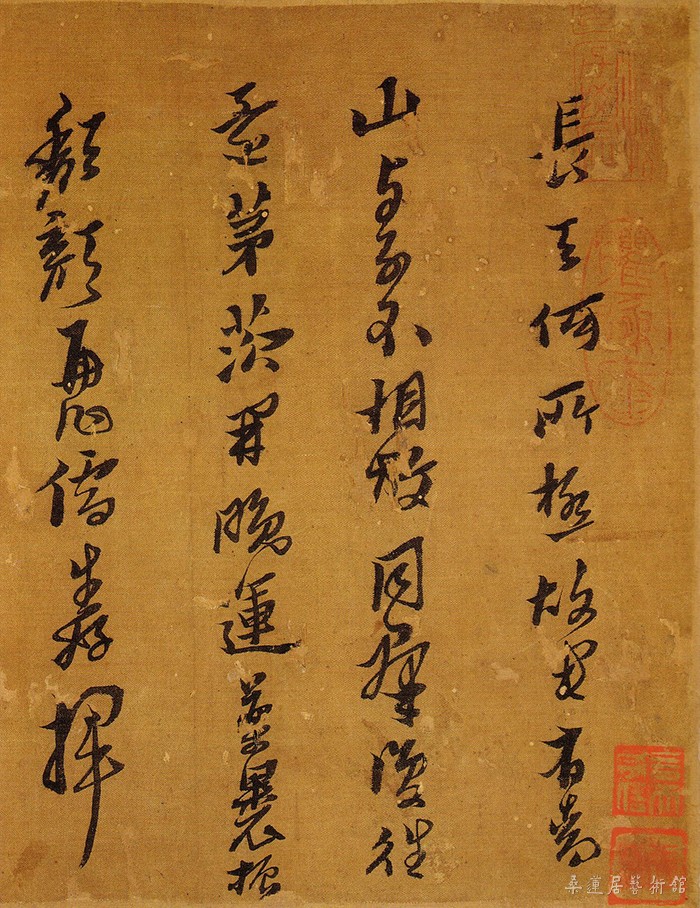

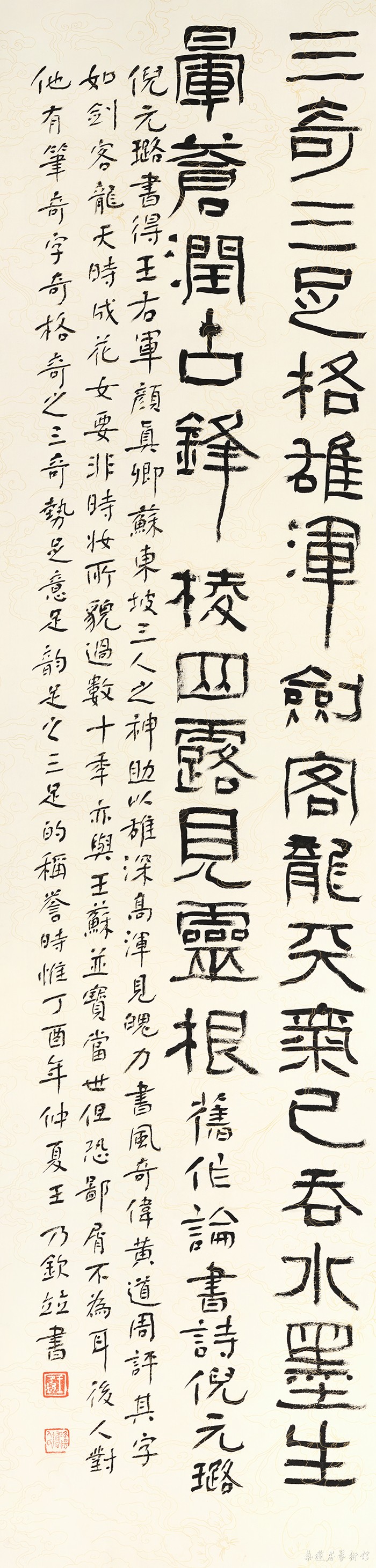

三奇三足格雄浑,剑客龙天气已吞。

水墨生晕苍润古,锋棱四露见灵根。

旧作论书诗《倪元路》,倪元璐书得王右军、颜真卿及苏东坡三人翰墨之神助,以雄深高浑见魄力,书风奇伟。黄道周评其字如“剑客龙天,时成花女,要非时妆所貌。过数十年亦与王苏并宝,当世恐鄙屑不为耳。”后人对他有笔奇、字奇、格奇之三奇,势足、意足、韵足之三足的称誉。时惟丁酉年仲夏,王乃钦并书。

倪元璐(1593-1644)

字汝玉,一作玉汝,号鸿宝,浙江上虞(今绍兴市上虞区)人。明天启二年(1622)进士,历官至户、礼两部尚书。崇祯十七年(1644年),李自成陷京师,元璐自缢殉节。弘光时,追赠少保、吏部尚书,谥文正,清廷赐谥文贞。书、画俱工。

倪元璐书法灵秀神妙,行草尤极超逸,最得王右军、颜鲁公和苏东坡三人翰墨之助,又含有碑学特别是六朝碑学的涩劲朴茂,用笔锋棱四露中见苍浑,并时杂有渴笔与浓墨相映成趣,结字奇侧多变,书风奇伟,与黄道周、王铎鼎足而立,并称“明末书坛三株树”,又与王铎、傅山、黄道周、张瑞图并称“晚明五大家”,成为明末书风的代表之一。著有《倪文贞集》。

倪元璐 《行草舞鹤赋卷》 北京故宫博物院藏

43

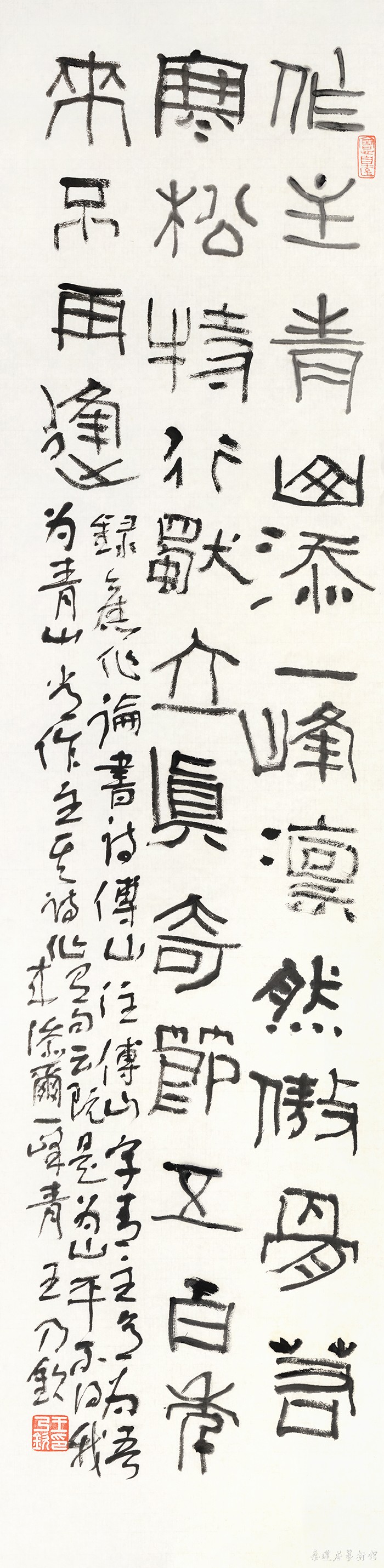

作主青山添一峰,凛然傲骨若寒松。

特行独立真奇节,五百年来不再逢。

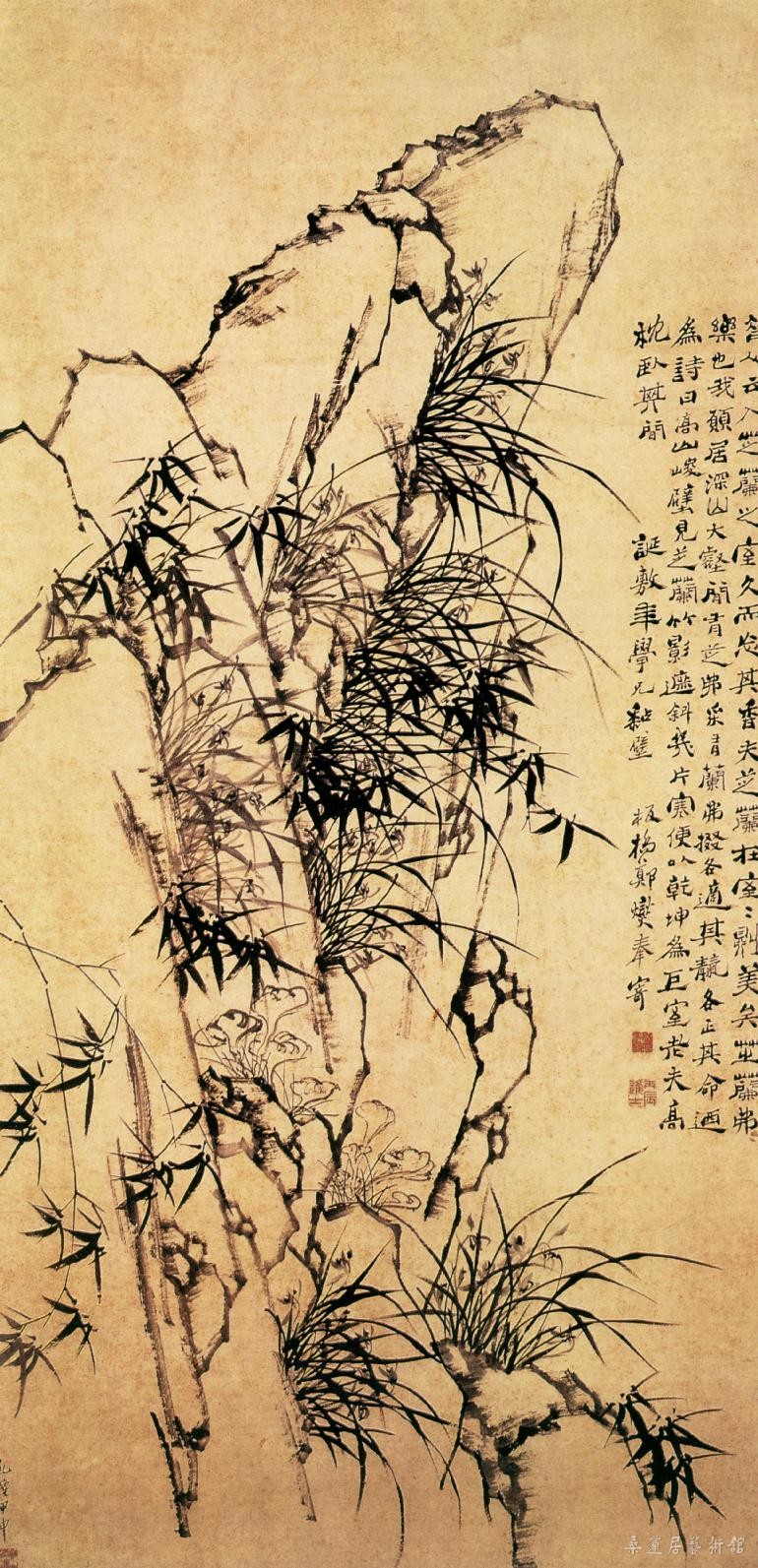

录旧作论书诗《傅山》,傅山字青主,意为:“吾为青山常作主”。其诗作中有句云:“既是为山平不得,我来添尔一峰青”。王乃钦。

傅山(1607-1684)

字青主、侨山、公它等,名号甚多,入清后又名真山,号朱衣道人、观化翁,山西阳曲(今山西太原市郊)人。

傅青主的书法传统功基甚厚。全祖望《阳曲傅青主先生事略》云:“(傅山)工书,自大小篆,隶以下,无不精,兼工画”。他八九岁时即从钟繇入手,继而学王羲之、颜真卿,至二十岁左右,已“于先世所传晋唐楷书无所不临”。喜以篆隶笔法作书,重骨力,宗颜书而参以钟王意趣,并受王铎书风影响,形成自己独特的面貌,中年以前已得时誉。在董赵书风笼罩书坛时,也曾学过赵孟頫,但后来对赵字贬斥得很利害。

傅山通晓经史、诸子、释老之学,著有《霜红龛集》四十卷。长于书画,精鉴赏,并开清代金石学之源。同时他又是一位医术高明的医学家,在文学艺术上他更是一位富有批判和创造精神的思想启蒙先驱。“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排”的艺术主张,三百多年来一直备受推崇。

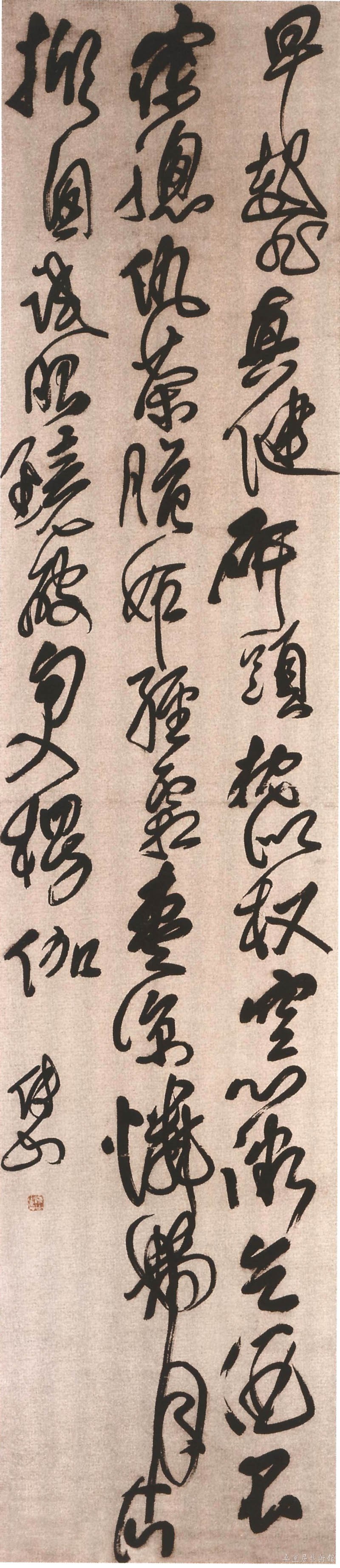

傅山 《早起非真健诗》轴 上海博物馆藏

44

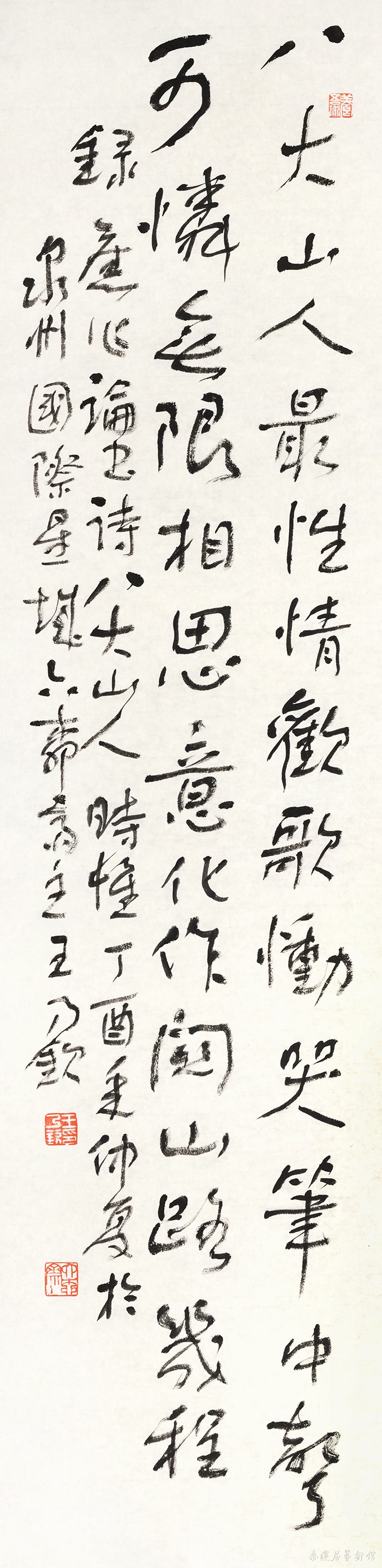

八大山人最性情,欢歌恸哭笔中声。

可怜无限相思意,化作关山路几程。

录旧作论书诗《八大山人》,时惟丁酉年仲夏于泉州国际星城,六柳斋主王乃钦。

朱耷(1626-1705)

原名统□(上“林”下“金”),又名朱耷,号八大山人、雪个、个山、个山驴、人屋、良月、道朗等,江西南昌人,为明朝皇族江宁献王朱权的后裔,是第九世孙。明亡后,遭国毁家亡之难,心情悲愤,便装哑扮傻,在门上贴个大哑字,不与人语。23岁削发为僧,取法名传綮。由于长期积忧抑郁,遂患颠狂之疾,颠态百出。清代著名画家,清初画坛“四僧”之一。

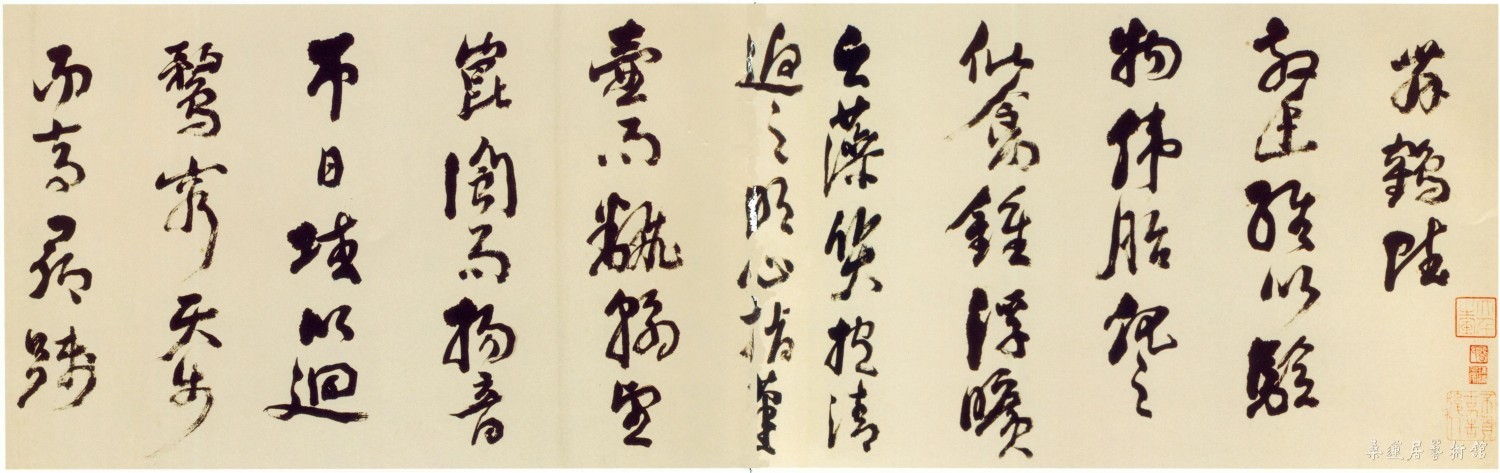

八大书法,据王方宇先生考证,最初受欧阳询的影响很深,稍后学董其昌的行草,又转入黄庭坚的夸张开阔等,多方探索,再追寻魏晋人书法的气质,终于参用篆书笔法,形成中锋圆润,又婉约多姿且厚重浑成的风格。

八大山人的简笔写意花鸟画,通常被认为藏有孤寂、高傲和愤世嫉俗的强烈情感。其水墨写意画尤其是花鸟画的创作,以独特的形象塑造和画法开一代新风。他的书法亦与他的绘画风格相似,极为简练。八大山人也能诗,他有一首题画诗写道:“墨点无多泪点多,山河仍是旧山河。横流乱世杈椰树,留得文林细揣摹。”足为其生涯与艺术交融之写照。

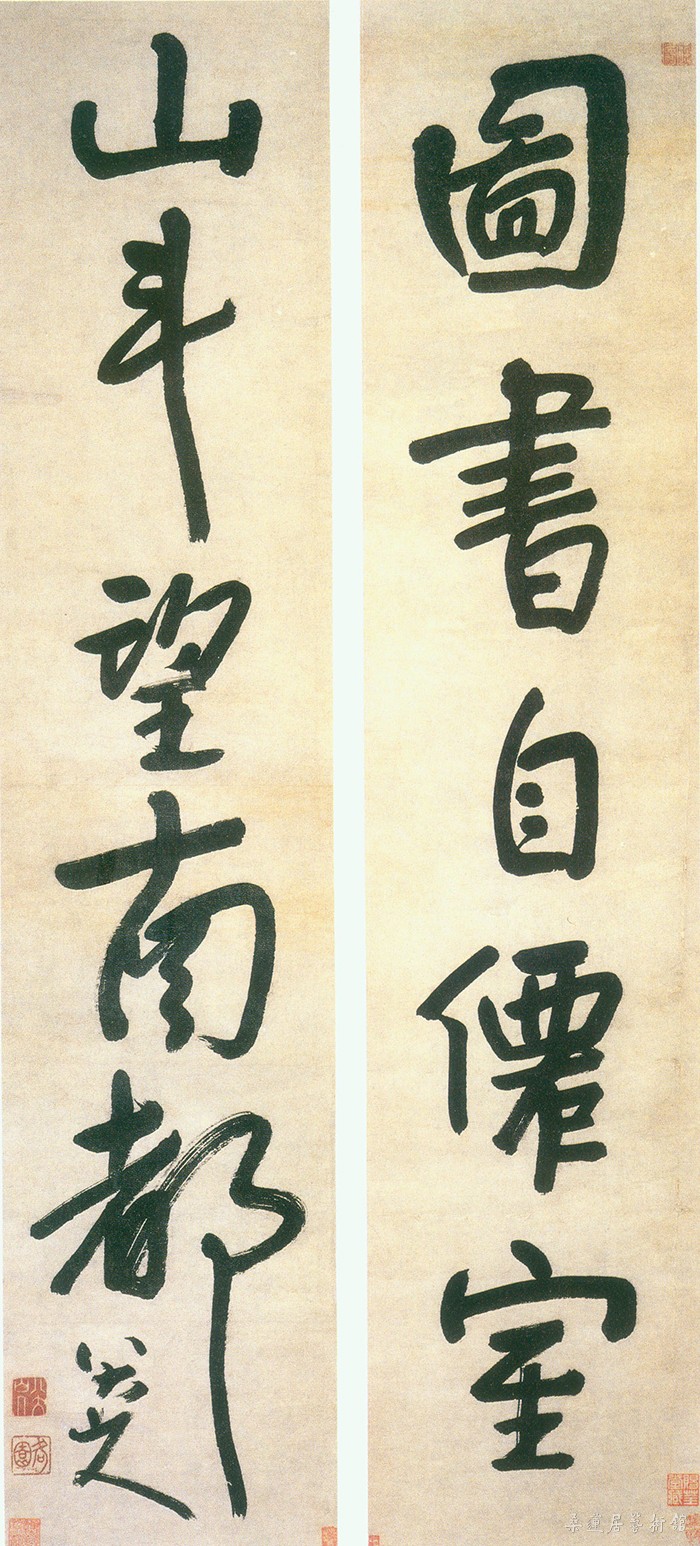

左:朱耷《草书唐耿湋题王维旧宅清源寺诗轴》 王方宇藏

右:朱耷《行楷图书山斗五言联》 王方宇藏

45

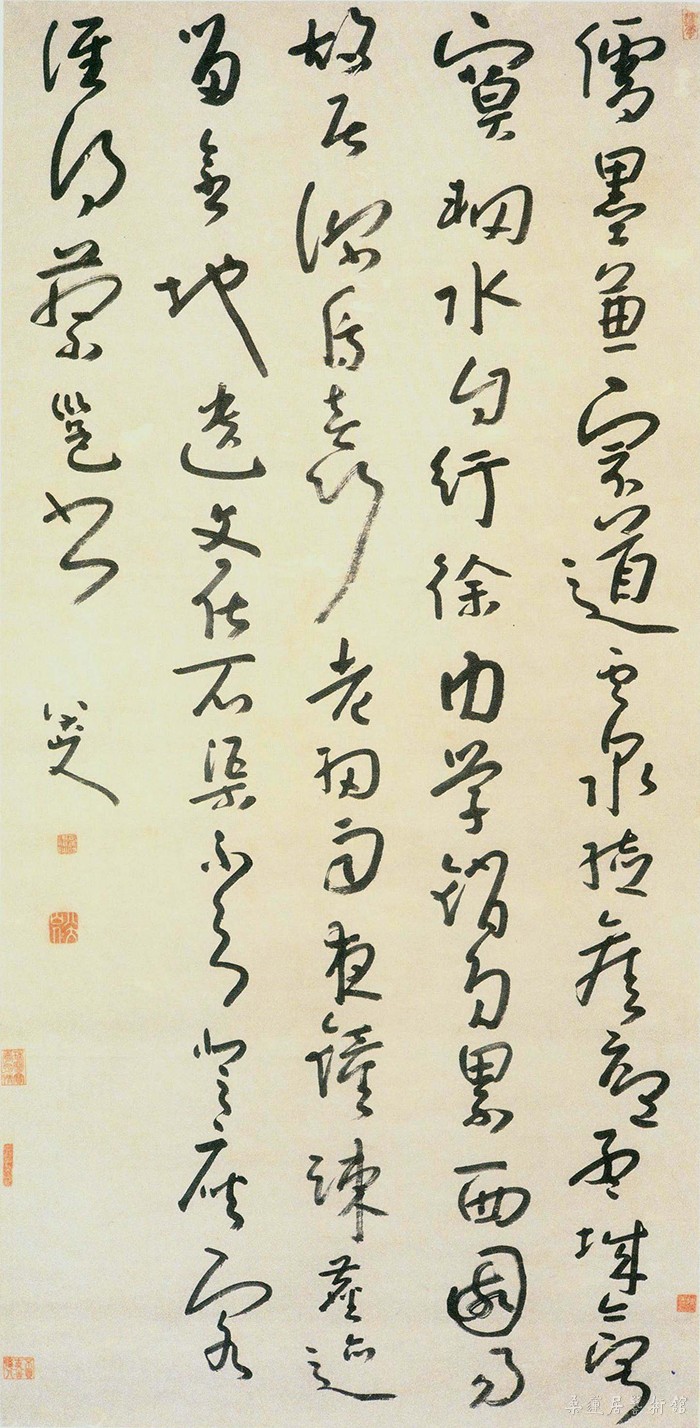

家屋数区田几棱,背山面水在高层。

烟霞啸傲结缘境,自适熙怡不自矜。

右录自作诗《金农》,丙申,王乃钦。

金农(1687-1763)

仁和(今浙江杭州)人。原名司农,字寿田;39岁后,更名为农,更字寿门。一生所署之斋馆别号众多,有冬心先生、江湖听雨翁、老丁、古泉居士、竹泉、曲江外史、稽留山民、莲身居士、龙棱仙客、耻春亭长、金吉金、苏伐罗吉苏伐罗(佛家经上“苏伐罗”即汉文“金”字,苏伐罗吉苏伐罗就是金吉金)、百二砚田富翁、三朝老民(历康熙、雍正、乾隆三朝)等。“扬州八怪”之一。早年读书于何焯家,并与丁敬相交。他嗜奇好学,工于诗文书法,诗文古奥奇特,并精于鉴别,他收藏的金石文字多至千卷,性好游历,“足迹半天下”。乾隆元年(1735)荐举博学鸿词落选,入京未试而返。后以卖画久居扬州,至衰老穷困而死,终身布衣,生活清苦。

金农初不以工书为念,然书法造诣颇深,尤行书和隶书为高妙而独到。他的隶书至五十岁后独创“渴笔八分”,兼有汉隶与魏楷体势,时称“漆书”,笔划方正,棱角分明,横划粗重而竖划纤细,墨色乌黑光亮,犹如漆成。他的行书从其早期开始就不入常格,而以碑法与自家的“漆书”法写成的行草书,用笔率真,随心所欲,点画浪藉而又笔墨醇厚,粗头烂服之间,透出苍逸稚拙之趣,令人叹服;其“写经雕版”式的楷书,似乎与民间书法一脉相通,没有轻重的线条变化和圆润的转折用笔,也没有提顿中的波挑,以均匀的线条和方硬的转折,书写出类似单线体美术字的书体,却又具有器形文字般的古茂,其书法的启迪意义非常深远。

46

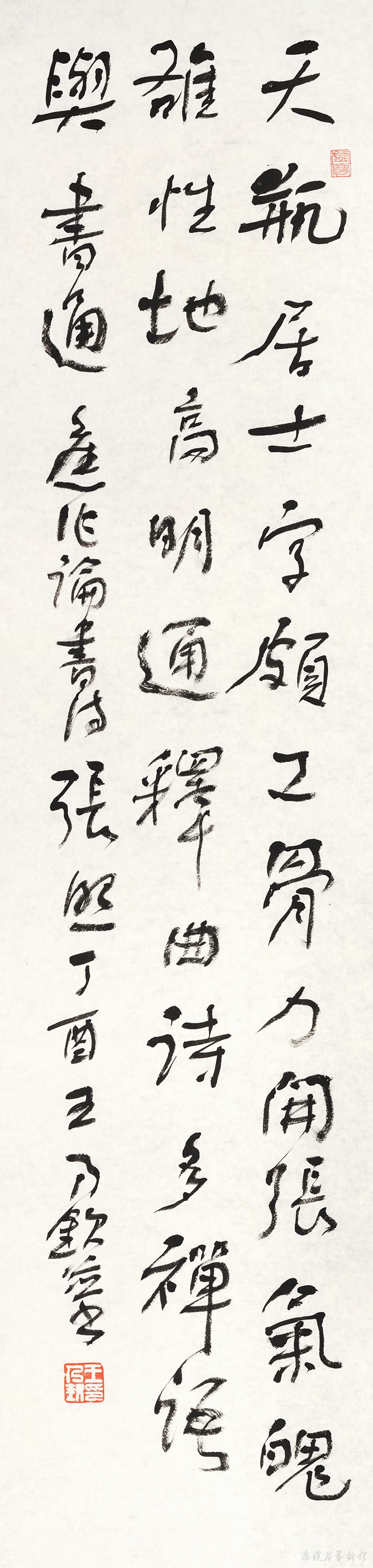

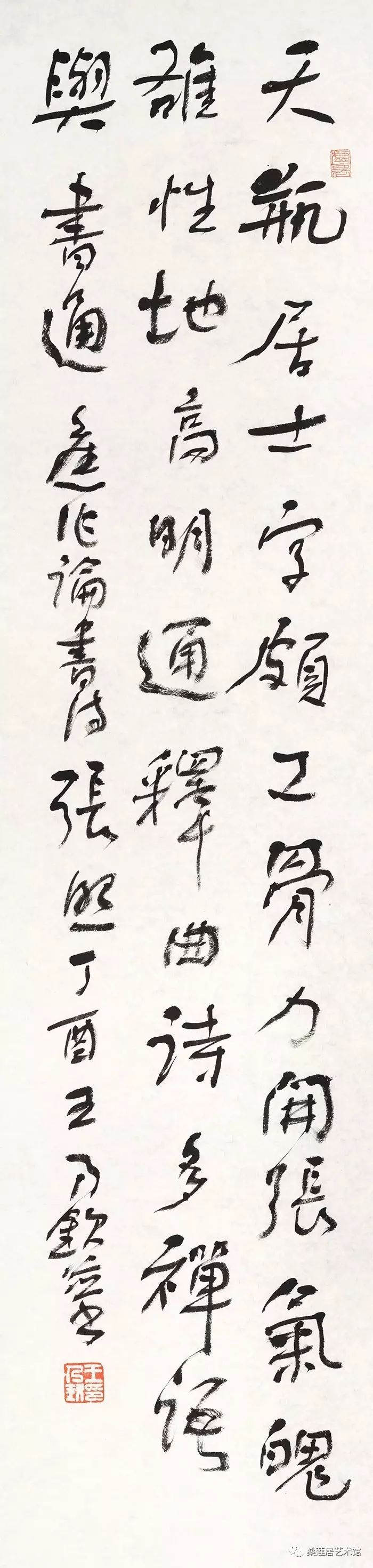

天瓶居士字颇工,骨力开张气魄雄。

性地高明通释曲,诗多禅语与书通。

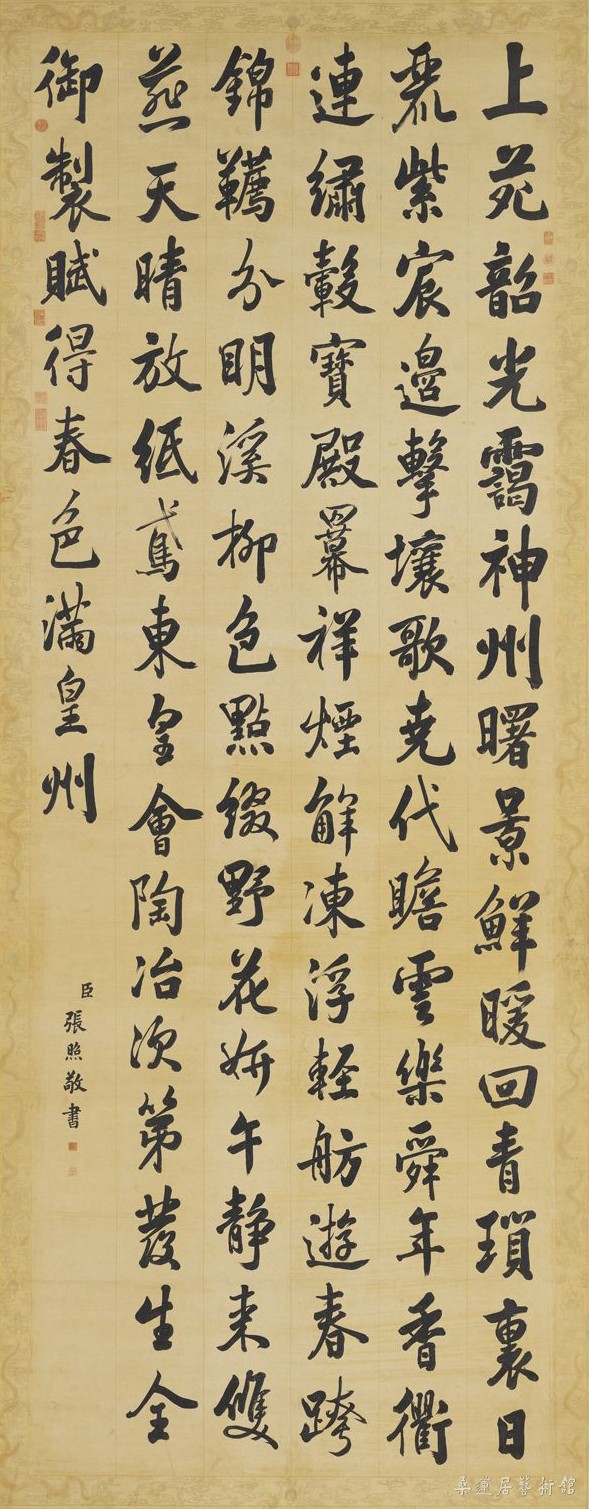

旧作论书诗《张照》,丁酉,王乃钦并书。

张照(1691-1745)

初名默,字得天、长卿,号泾南、梧窗、天瓶居士,松江府(今上海苏州河以南)娄县人。康熙四十八年(1709)进士,改庶吉士。官至刑部尚书、抚定苗疆大臣等职。家富藏书,有藏书楼“天瓶斋”,并熟谙音律和戏曲。乾隆九年(1744),清高宗命他与梁诗正等人主编《石渠宝籍目录》,共44卷。乾隆九年十二月,因父丧回籍,至徐州宿迁县,卒于旅次。谥“文敏”。

书法早年学董其昌,得母舅王鸿绪亲授;后又学米芾,并受赵孟頫较大影响。但不一意守师法,而是努力创新,特别是率真之作,更显得变化多端,精彩动人。楷书字体秀媚婉丽,平正圆润,是清代“馆阁体”代表。草书笔画转折多变,结字聚散适宜,气势贯通,浑朴雄健。 曾书写宋代范仲淹的《岳阳楼记》,被镌刻于岳阳楼上。人称“名楼、妙文、好字”,合为“三绝”。

著有《天瓶斋书画题跋》、《得天居士集》,刻有《天瓶斋帖》。

左:张照 《御制赋得春色满皇州诗轴》 台北故宫博物院藏

右:张照 《行书李商隐七绝诗轴》 上海博物馆藏

47

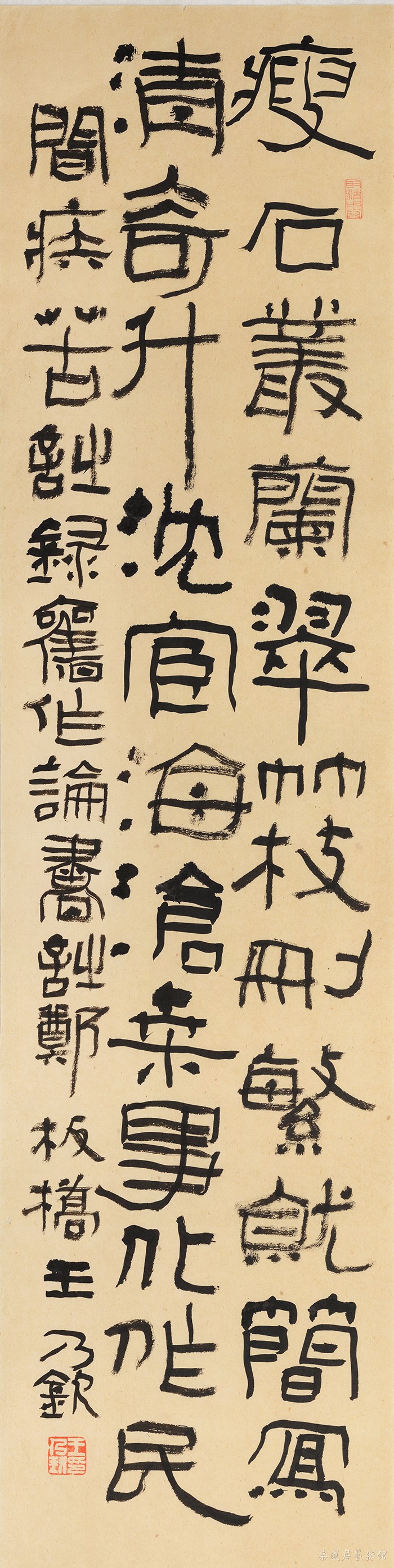

瘦石丛兰翠竹枝,删繁就简写清奇。

升沉宦海沧桑事,化作民间疾苦诗。

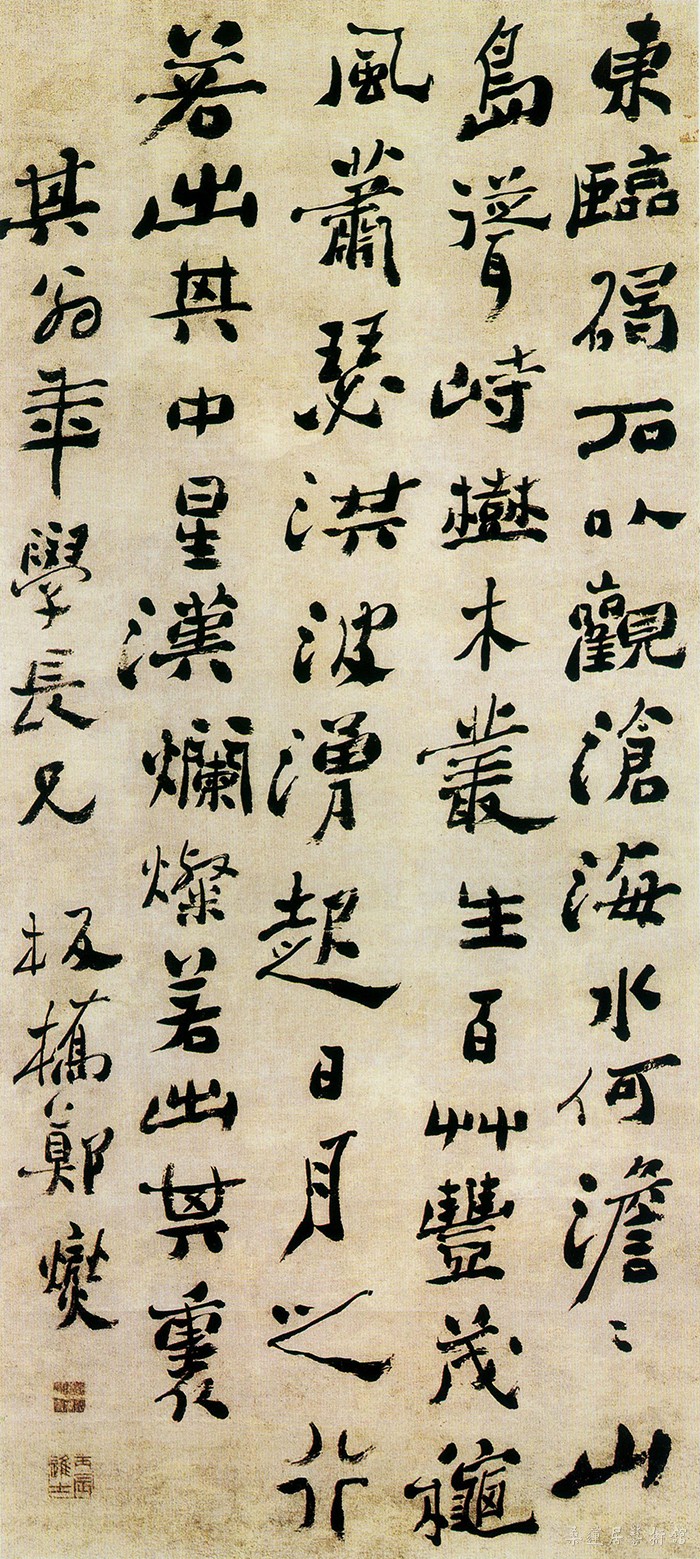

录旧作论书诗《郑板桥》,王乃钦。

郑燮(1693-1765)

字克柔,号板桥,人称板桥先生,江苏兴化人,祖籍苏州。康熙秀才,雍正十年举人,乾隆元年(1736)进士,官山东范县、潍县县令。乾隆十八年适逢大灾荒,“以岁饥为民请赈”触犯豪绅官吏之利而被诬罢职,后客居扬州,以卖画为生。为“扬州八怪”之一,其诗、书、画世称“三绝”,擅画兰竹。

郑板桥书法,用隶体掺人行楷,自称“六分半书”,人称“板桥体”。其书隶意颇浓,兼有篆和楷;形体扁长相间,宅势以方正为主而略有摆宕。郑板桥曾在《赠潘桐冈》诗中称道自己的书法:“吾曹笔阵凌云烟,扫空氛翳铺青天。一行两行书数字,南箕北斗排星躔。”他的书法作品的章法也很有特色,他能将大小、长短、方圆、肥瘦、疏密错落穿插,如“乱石铺街”,纵放中含着规矩,看似随笔挥洒,整体观之却产生跳跃灵动的节奏感。其画则多以兰草竹石为主,兰竹几成其心灵的郑板桥的书法艺术,在中国书法史上是独树一帜的。

左:郑燮 《兰竹图》 上海博物馆藏

右:郑燮 《行书曹操诗轴》 扬州博物馆藏

1947年生,号六柳斋主,福建省泉州市洛阳桥人氏。1966年毕业于惠南中学,1982年毕业于厦门大学中文系。现为中国书法家协会会员,中国沧浪书社社员,中华诗词学会会员,福建省书法家协会常务理事,菲律宾中华书法学会学术顾问,国立华侨大学美术学院教授,福建省社会科学优秀成果奖评委。书法作品曾两次蝉联全国书法大奖赛一等奖。

长期从事格律诗词创作,著有《王乃钦诗书作品集》(两部)、《王乃钦诗笺》、《王乃钦楹联书法作品集》。

第一期:《三公山碑》、《石门颂》、张芝、钟繇、王羲之、《兰亭序》、王献之、智永

第二期:欧阳询、虞世南、陆柬之、褚遂良、孙过庭、薛稷、张旭

第三期:李邕、颜真卿、张怀瓘、李阳冰、颜真卿、《祭侄文稿》、柳公权、杨凝式

第四期:蔡襄、苏轼、《黄州寒食帖》、黄庭坚、米芾、鲜于枢、赵孟頫、宋克

第五期:《沈周》《祝允明》《唐寅》《文徵明》《王宠》

未完待续...

@ 桑莲居优质原创,转载请联系授权。