“一个阅读诗歌的人要比不读诗歌的人更难被战胜。读诗的人,生命一定比不读诗的人要靠幸福更近一点。”诗人呢,他是“语言的提纯者”,把世俗变得明亮。

近体诗也应该是其中的部分,靠近幸福与坚硬。

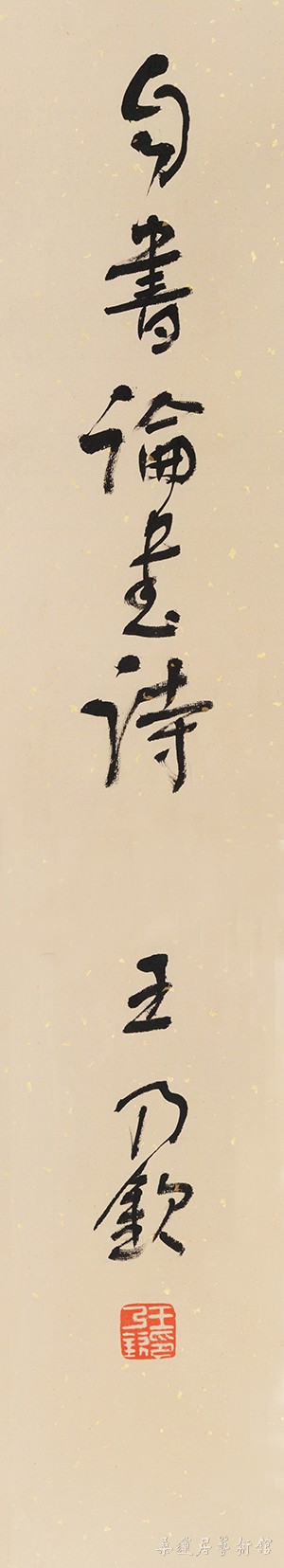

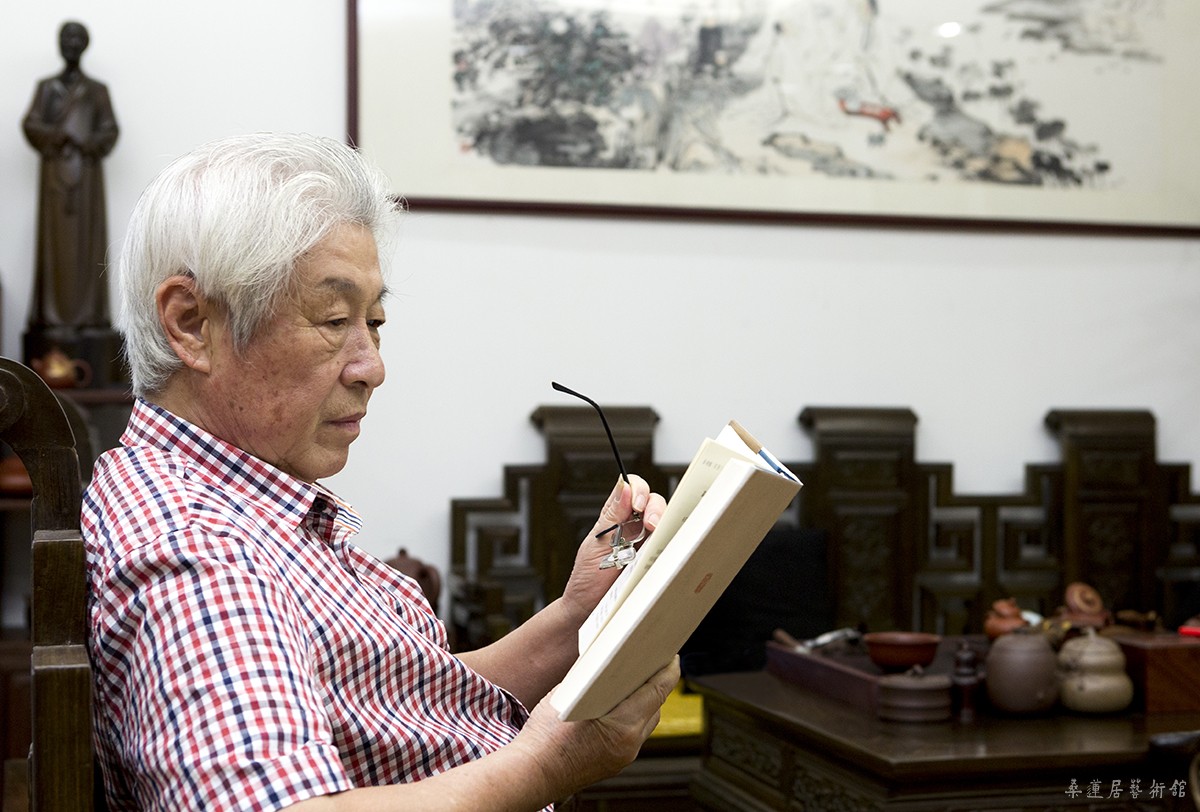

作诗是王乃钦的生活常态。关于读书、人生、世界,俯拾即是。《王乃钦书自作论书绝句一百首》不过十之一二。历代碑帖、历代书家,王乃钦将他们召集起来,言说,咏叹,况味,抒怀。翻越了千百年,它们再次来到读者眼前,步履跚跚,平平仄仄平。《论书绝句》成熟,简练,偶尔也尖锐,包含着智慧的偏见。

读书写字也是王乃钦的生活习惯,反复,纯挚。现在,他以书作体现诗词,将诗词融进书作,如此相映成趣,好不雅致。所以,我们本栏的全名叫《王乃钦书自作论书绝句一百首》,这是第八期。

毛姆说,每个人都应该时刻培养自己的偏见。读完文章,期待留下有意思的偏见。(果然/文)

* 往期《王乃钦书自作论书绝句一百首》,请点击文末链接

王乃钦书自作论书绝句一百首

第八期

57

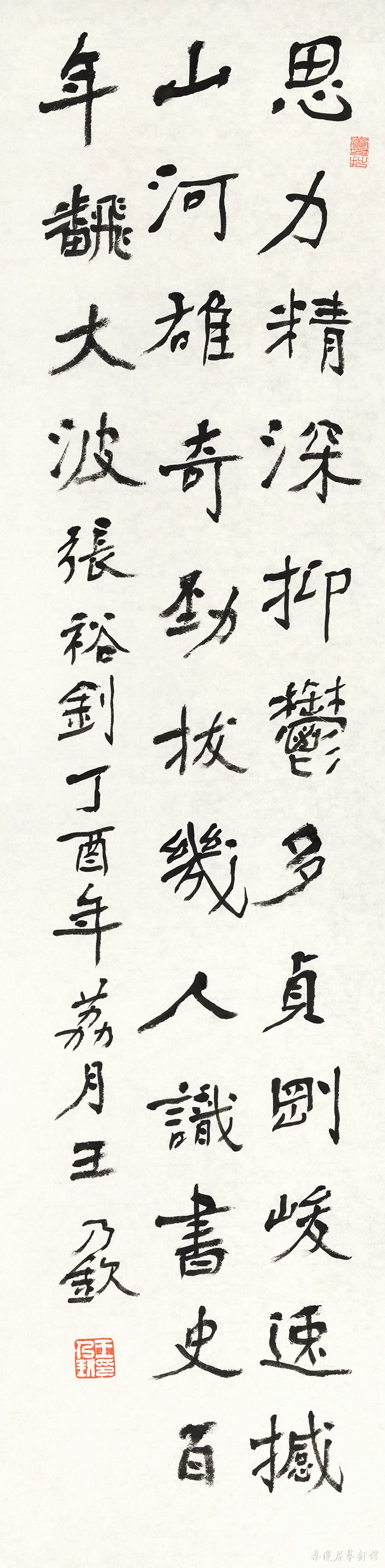

思力精深抑郁多,贞刚峻逸撼山河。

雄奇劲拔几人识,书史百年翻大波。

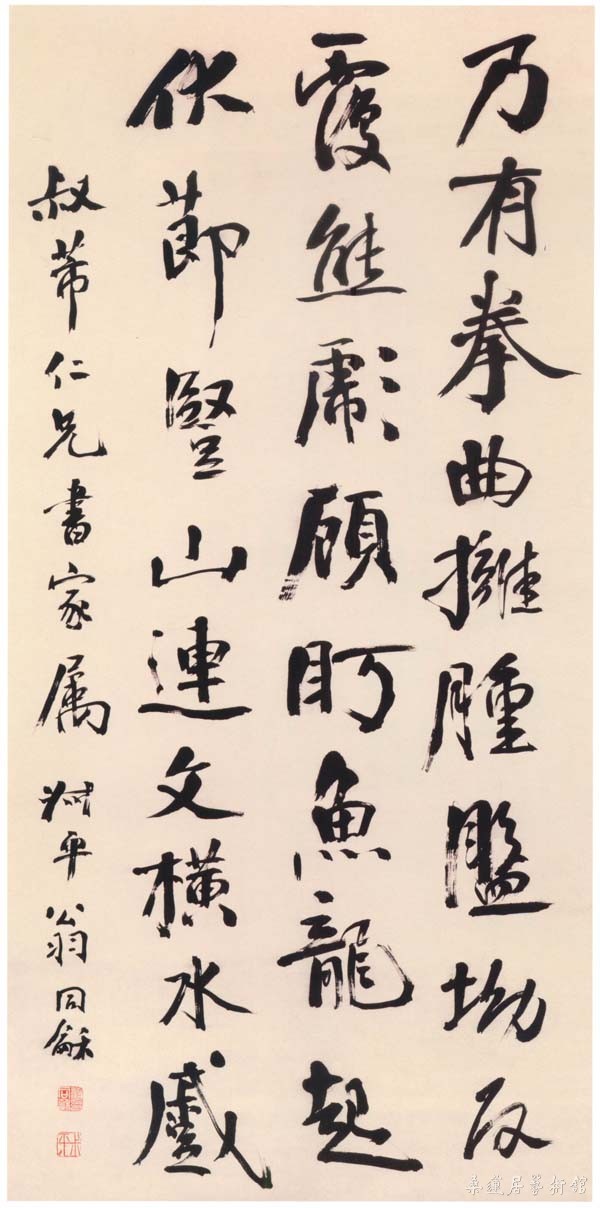

《张裕钊》,丁酉年荔月,王乃钦。

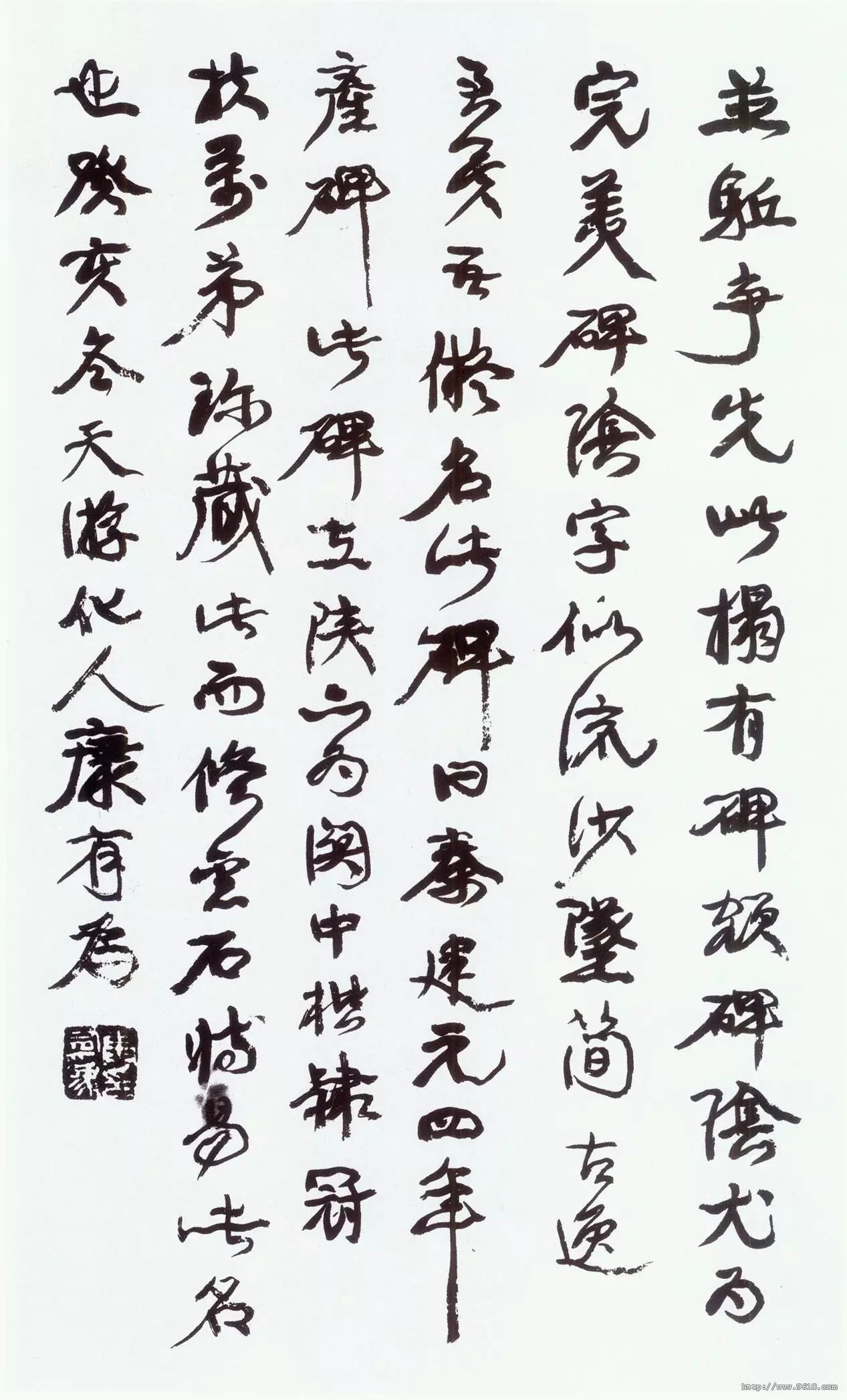

张裕钊(1823-1894)

字方侯、廉聊,号濂亭,湖北武昌东沟镇龙塘张村人。道光二十六年(1846)举人,官内阁中书。入于曾国藩门下,与黎庶昌、薛福成、吴汝纶等被人合称为“曾门四学士”,被曾国藩推许为可期有成者。生平淡于仕宦,自言“于人世都无所嗜好,独自幼酷喜文事”。曾主讲江宁、湖北、直隶、陕西各书院,培养学生甚众。

张裕钊的书法造诣源于魏晋,突越唐人,独辟蹊径,融北碑南帖于一炉。他在运笔转指皆能独到,饱墨沉光,精气内敛,济刚柔俊逸于毫端,创造出一种内圆外方、疏密相间的独特风格,具有劲拔雄奇、气骨兼备的特色。康有为曾在《广艺舟双楫》中评赞说:“湖北张裕钊,其书高古浑穆,点画转折,皆绝痕迹,而意态逋峭特甚。其神韵皆晋宋得意处。真能甑晋陶魏,孕宋梁而育齐隋,千年以来无与比”“吾得其书,审其落墨运笔,中笔必折,外墨必连,转必提顿,以方为圆,落必含蓄,以圆为方;故为锐笔而必留,为涨笔而实洁,乃大悟笔法。”章太炎曾为之赞叹不已:“先生书世传宝,得此真如百斛明珠,尤与他人相绝”。

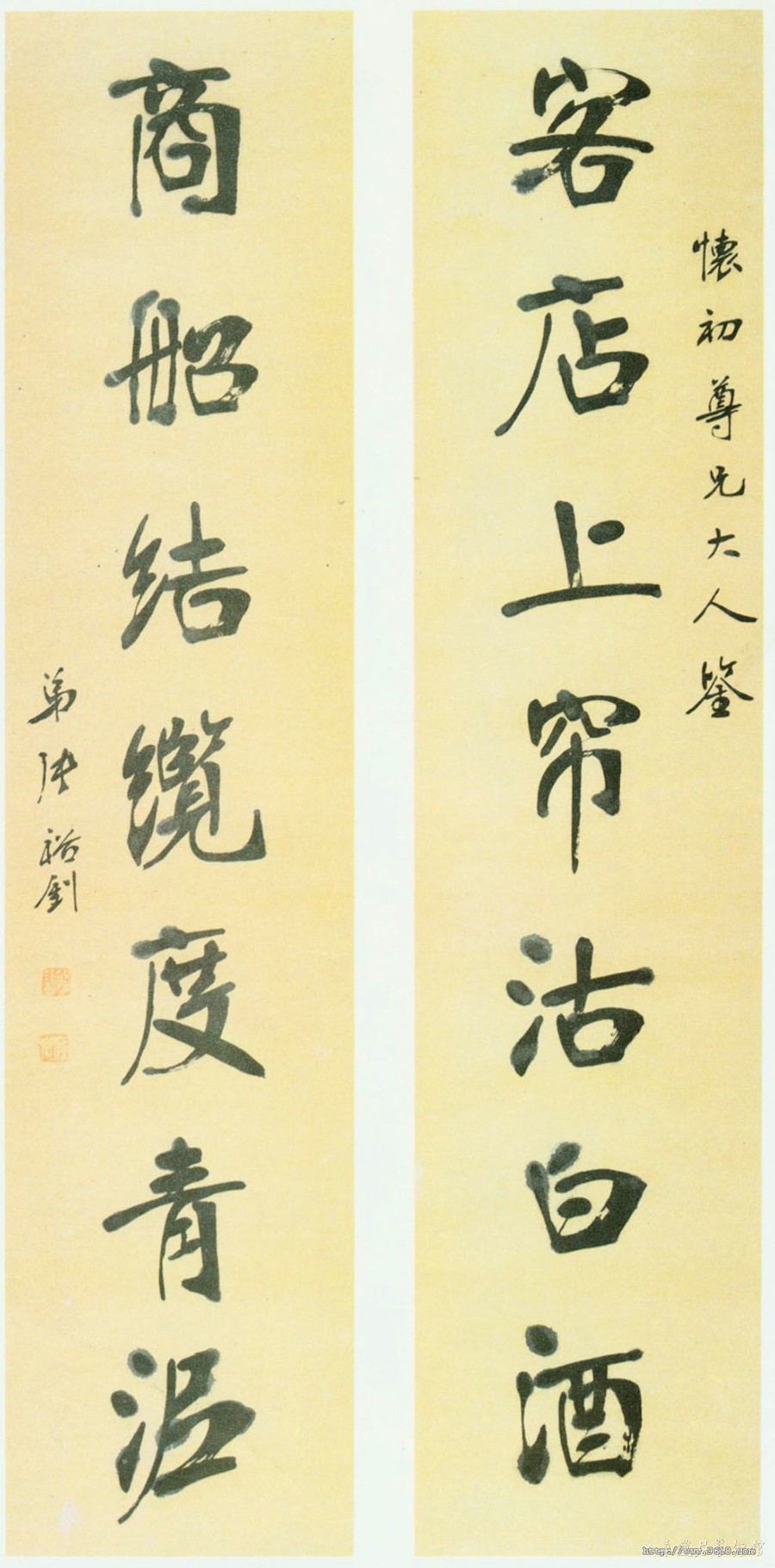

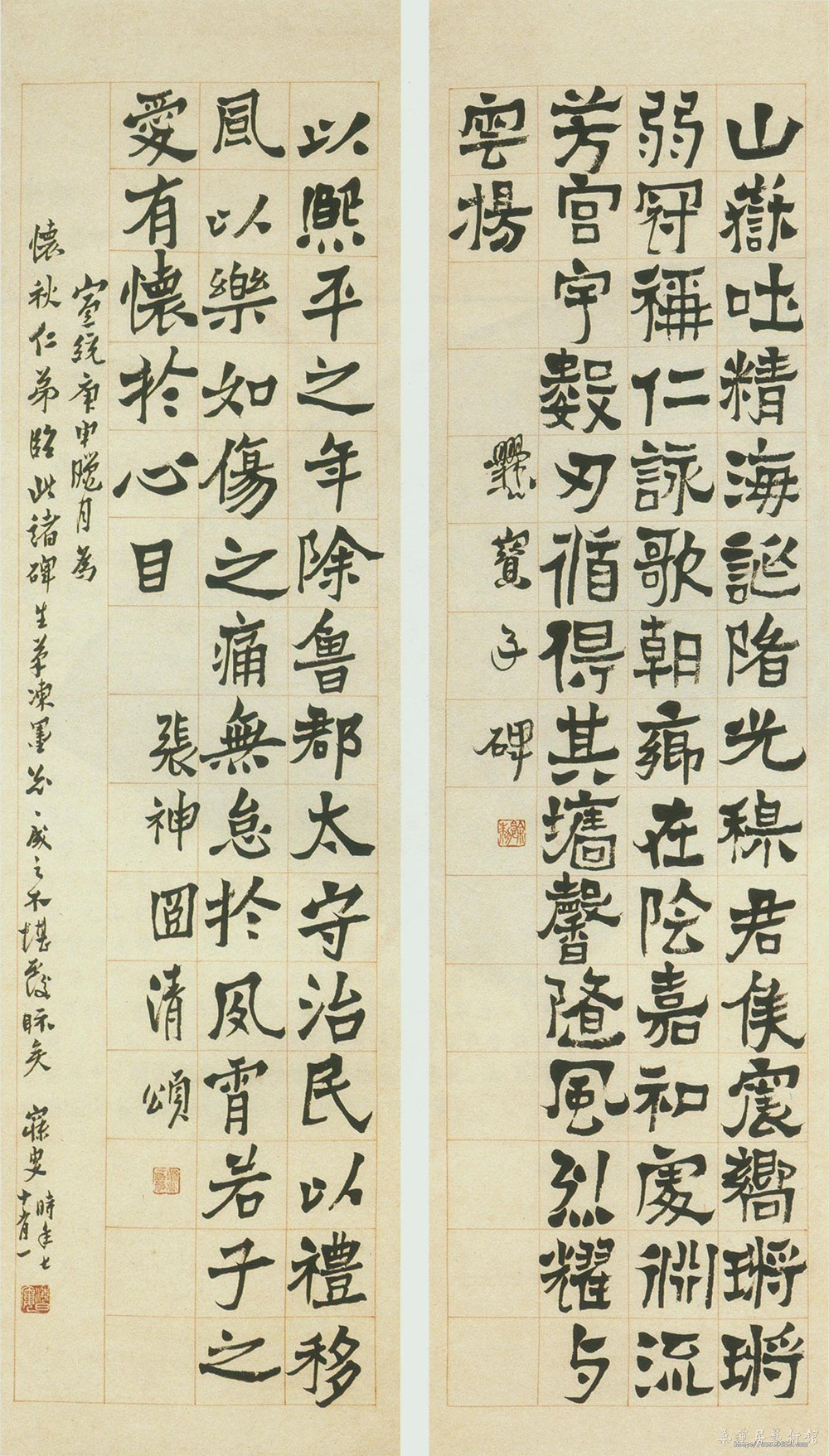

图左:张裕钊《行书客店商船七言联》,北京故宫博物院藏

图右:张裕钊《楷书杜甫七言诗轴》,湖北省博物馆藏

58

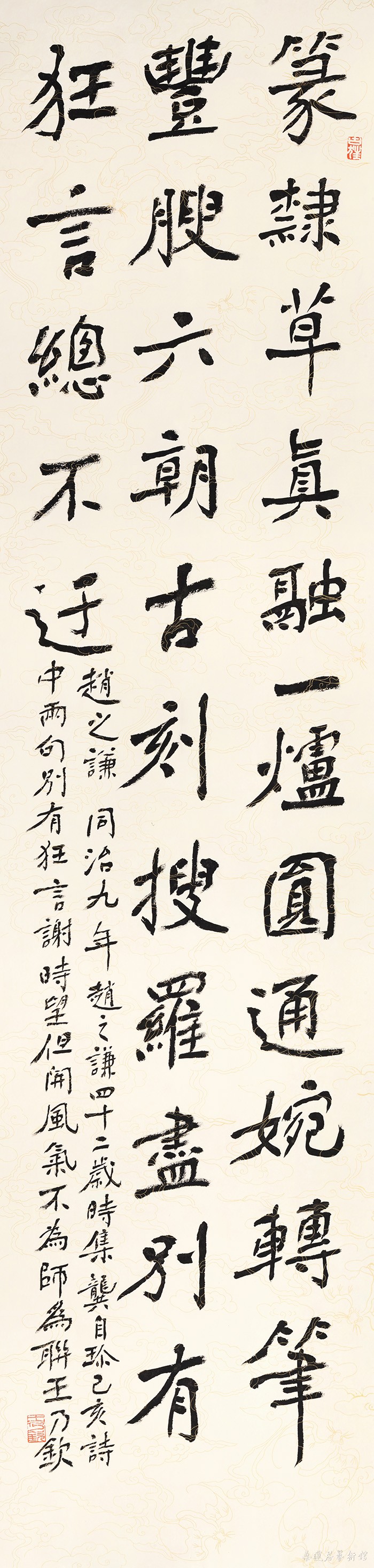

篆隶草真融一炉,圆通婉转笔丰腴。

六朝古刻搜罗尽,别有狂言总不迂。

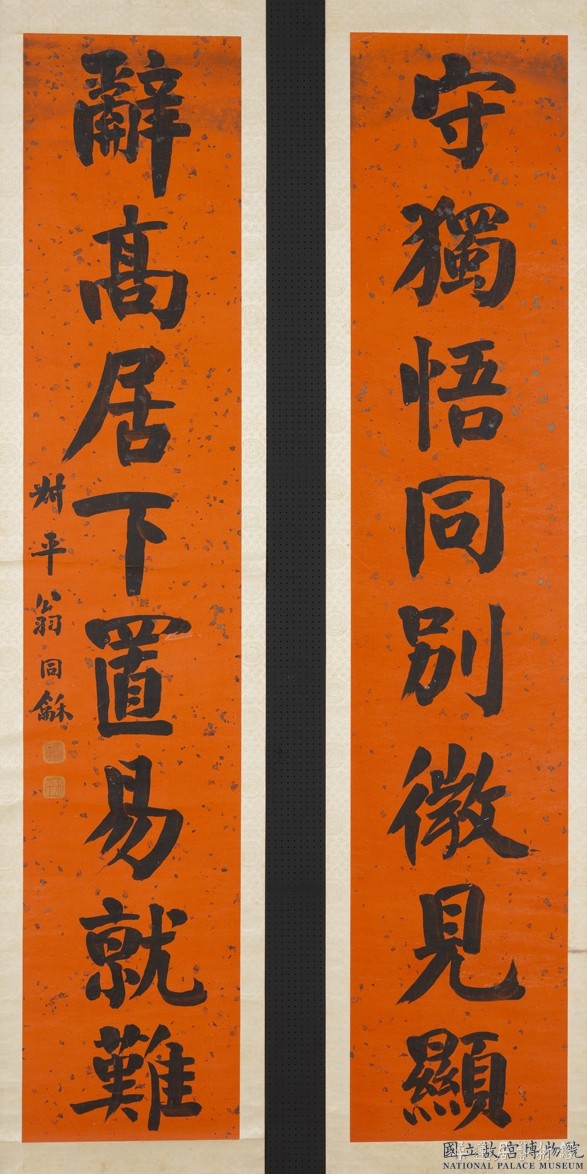

《赵之谦》,同治九年,赵之谦四十二岁时,集龚自珍己亥杂诗中两句:“别有狂言谢时望,但开风气不为师”为联。王乃钦。

赵之谦(1829-1884)

浙江绍兴人。初字益甫,号冷君;后改字撝叔,号悲庵、梅庵、无闷等。

赵之谦精于书画、篆刻。他的篆刻取法秦汉金石文字,取精用宏,以“印外求印”的手段创造性地继承了邓石如以来“印从书出”的创作模式,开辟了一个前所未有的新境界,人称“赵派”,对后世影响深远。近代的吴昌硕、齐白石等画家都从他处受惠良多。在书法上,他是清代碑学理论的最有力实践者,其书承邓完白、包慎伯、吴让之一路,可使真、草、隶、篆、行融为一体并以碑体书之,使得碑派技法体系进一步趋向完善,相互补充,相映成趣。时人对他虽未能充分理解,但他曾说过:“独立者贵,天地极大,多人说总尽,独立难索难求”。

在绘画上,赵之谦是“海上画派”的先驱人物,其以书、印入画所开创的“金石画风”,对近代写意花卉的发展产生了巨大的影响。他一生在诗、书、画、印上全面开拓,融会贯通。著有《六朝别字记》、《悲庵居士文存》等,又有篆刻《二金蝶堂印存》。

图左:赵之谦《篆书如天此国七言联》,浙江省博物馆藏

图右:赵之谦《行书摇笔题诗七言联》,浙江省博物馆藏

59

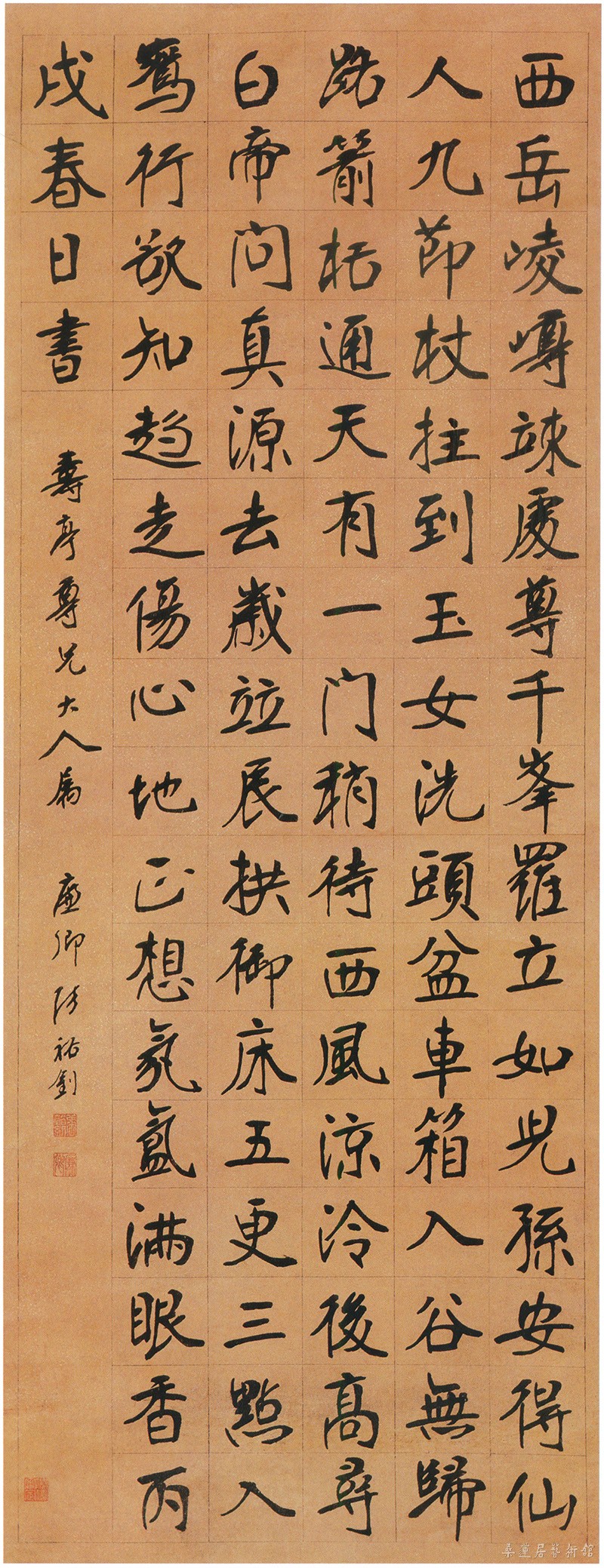

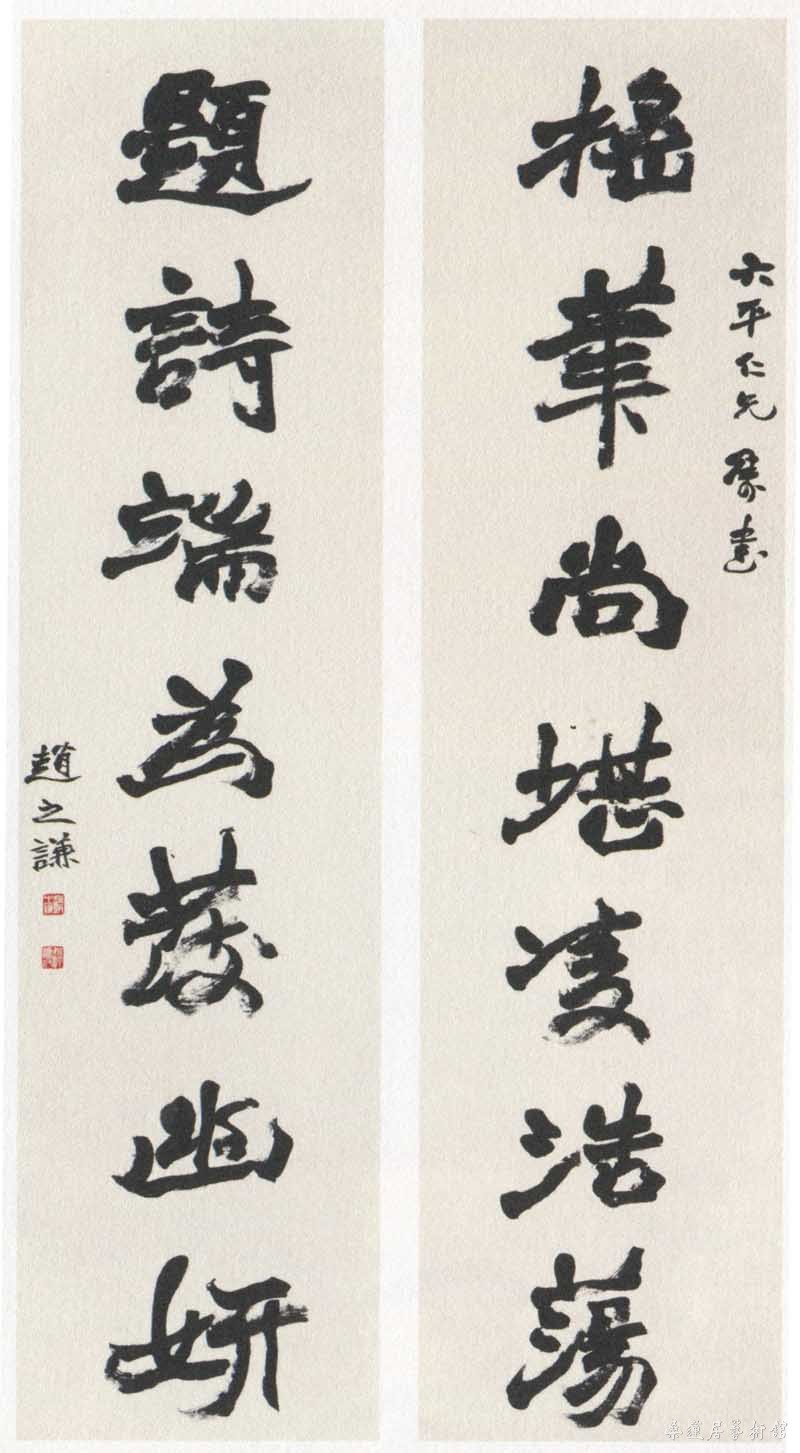

天放闲人志不疲,忧勤惕励帝师时。

居心良楛声名薄,只有学颜能展眉。

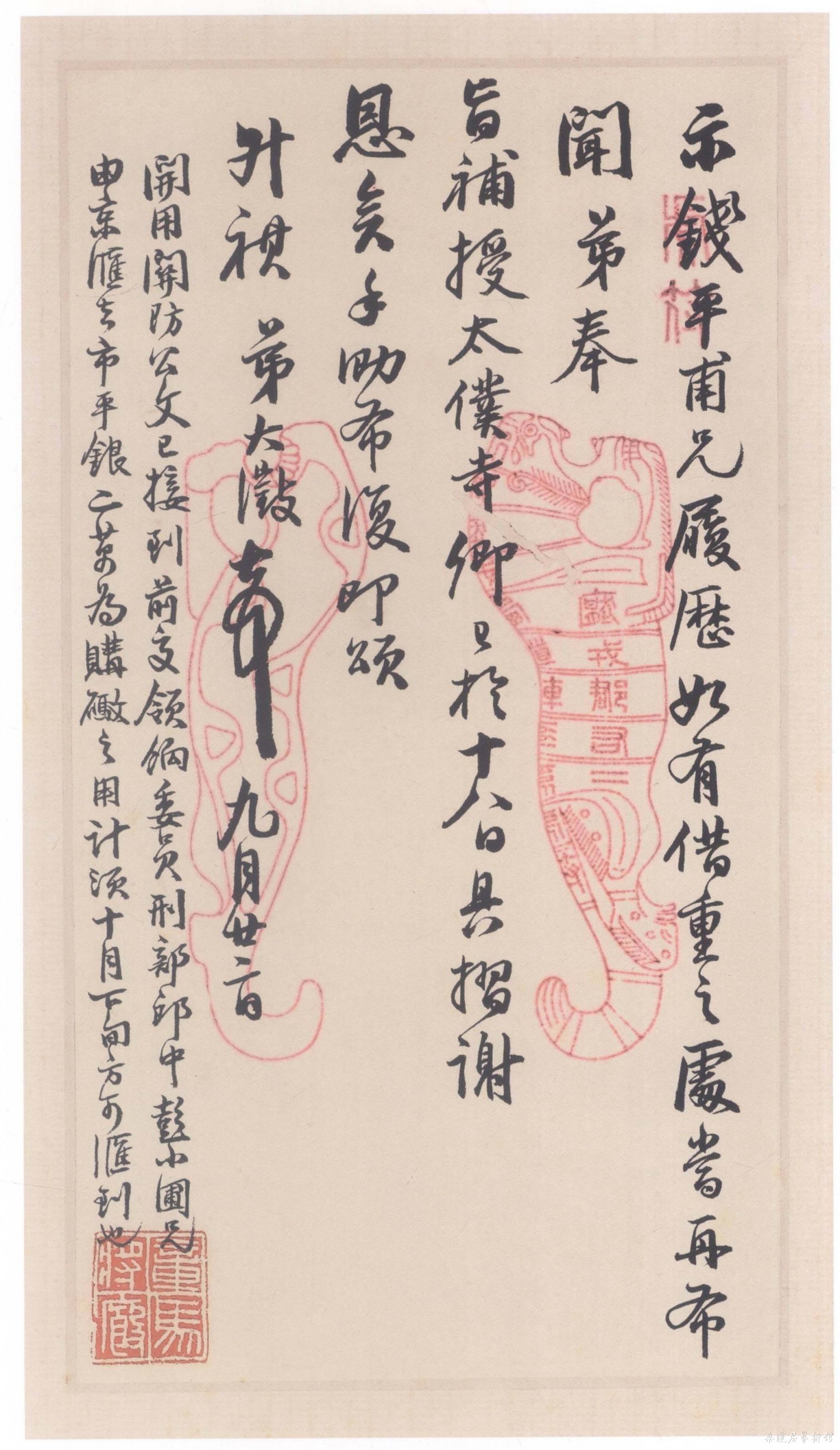

自书论书诗《翁同龢》,丙申,王乃钦。

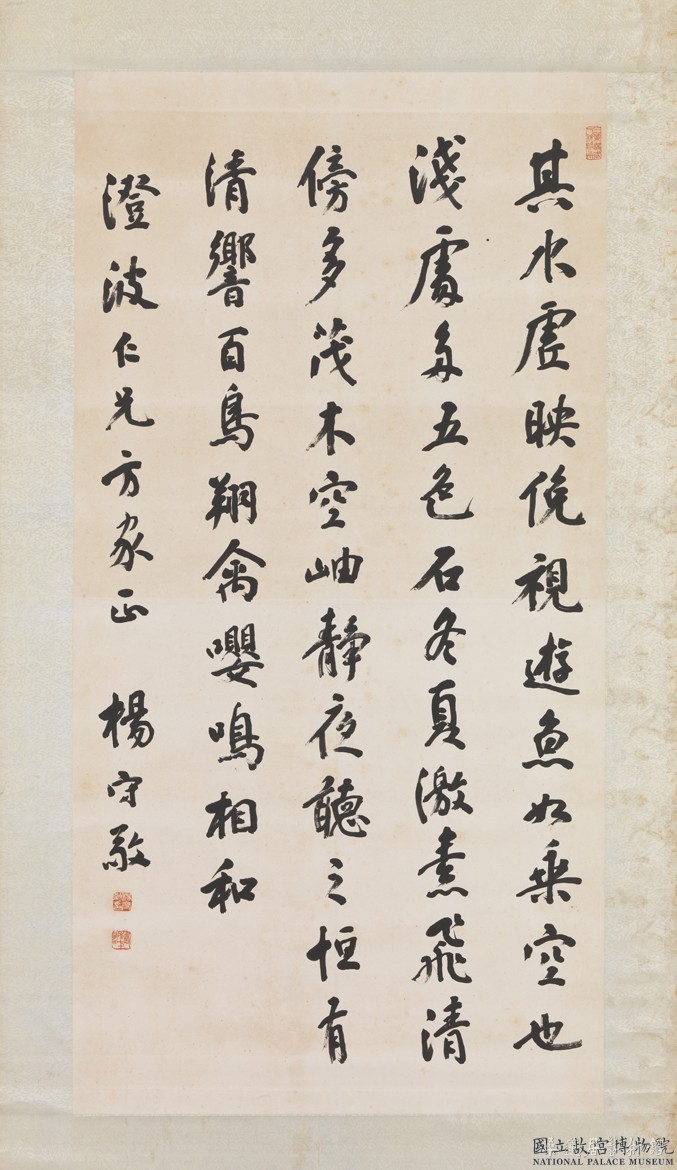

翁同龢(1830-1904)

字叔平,号松禅,别署均斋、瓶笙、松禅、瓶庐居士、并眉居士等,别号天放闲人,晚号瓶庵居士。我国近代史上颇有影响的政治家。清咸丰六年(1856)进士,授翰林院修撰,先后为同治、光绪两代帝师,历官刑、工、户部尚书,协办大学士、军机大臣、理各国事务大臣等。中法战争、中日甲午战争时,皆力主抗战,反对求和;支持变法维新,于光绪二十四年(1898),被慈禧太后削职回籍,后又革职,永不叙用。归里后隐居虞山西麓鹁鸽峰墓庐。困顿七载后病故。卒后追谥文恭。

翁同龢早年从习欧、楮、柳、赵,书法崇尚瘦劲;中年转学颜体,取其浑厚,又兼学苏轼、米芾,书出新意;晚年得力于北碑,平淡中见精神。他博采众长,对唐代颜真卿和北魏碑版潜心揣摩,深得颜髓,参以己意,并吸收刘墉、钱沣、何绍基等人之长,将赵子昂、董其昌的柔和流畅溶入其中,从而形成了翁字的独特书风,于晚清书坛颇具影响。《清史稿.翁同龢传》称赞翁同龢书法“自成一家,尤为世所宗”。清杨守敬《学书迩言》对这位雄视晚清书坛的巨擘称许:“松禅学颜平原(颜真卿),老苍之至,无一雅笔。同治、光绪间推为第一,洵不诬也。”谭延闿、谭泽闿兄弟曾刻成《春及草庐藏翁氏墨迹》行世。

翁氏学通汉宋,文宗桐城,间作画,亦工诗,诗近江西。著有《翁文恭公日记》、《瓶庐诗稿》。

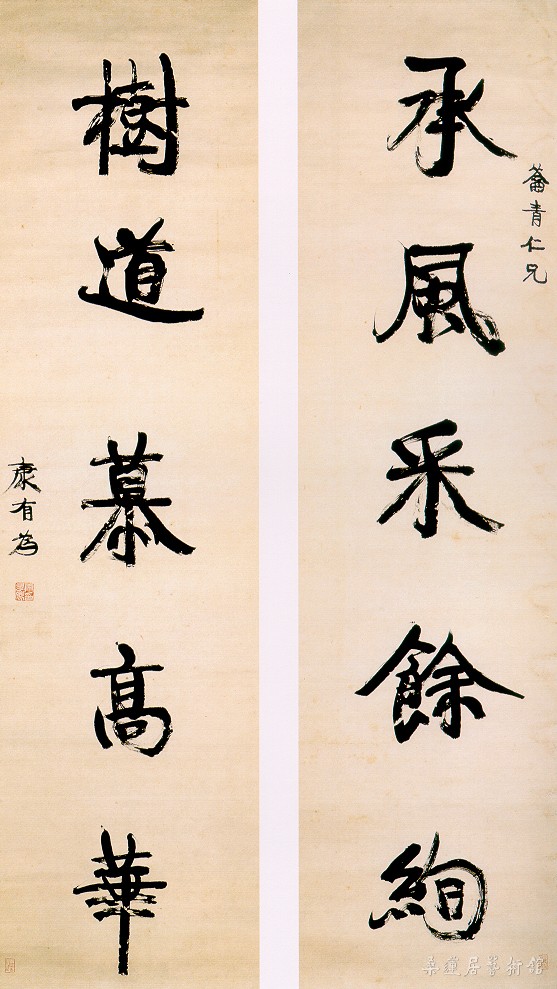

图右:翁同龢《楷书守独辞高八言联》,台北故宫博物院藏

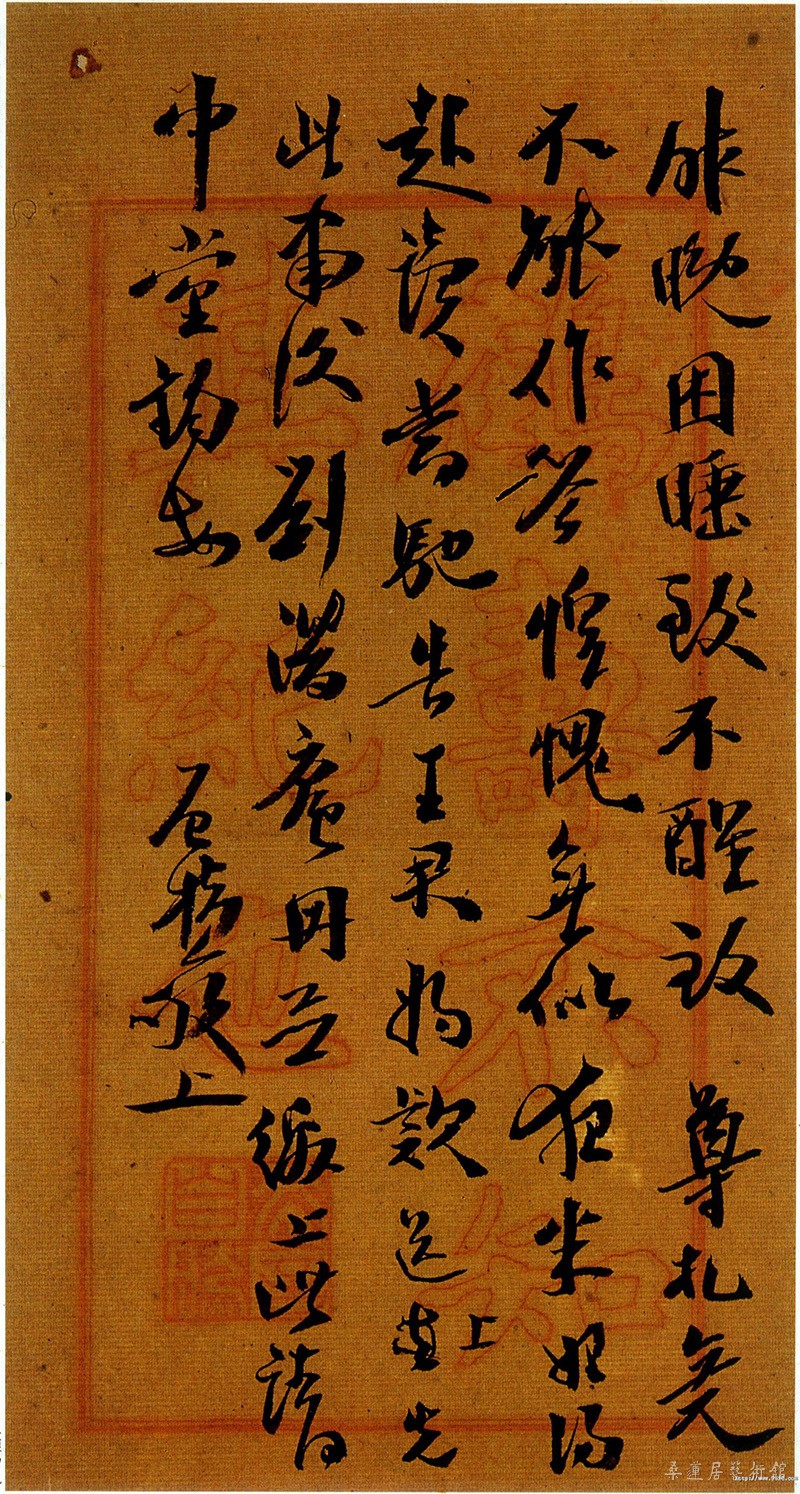

60

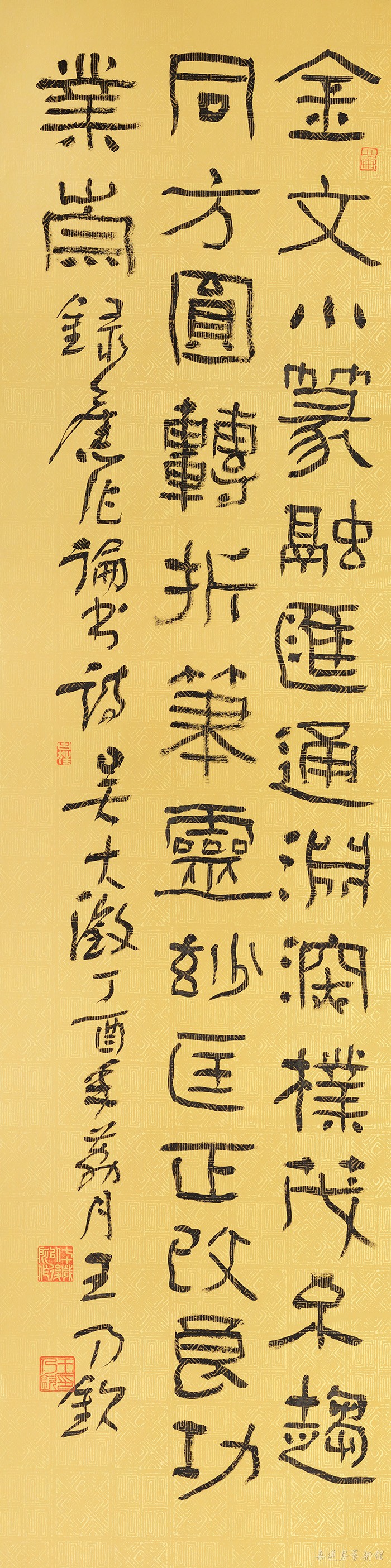

金文小篆融会通,渊深朴茂不趋同。

方圆转折笔灵妙,匡正改良功业崇。

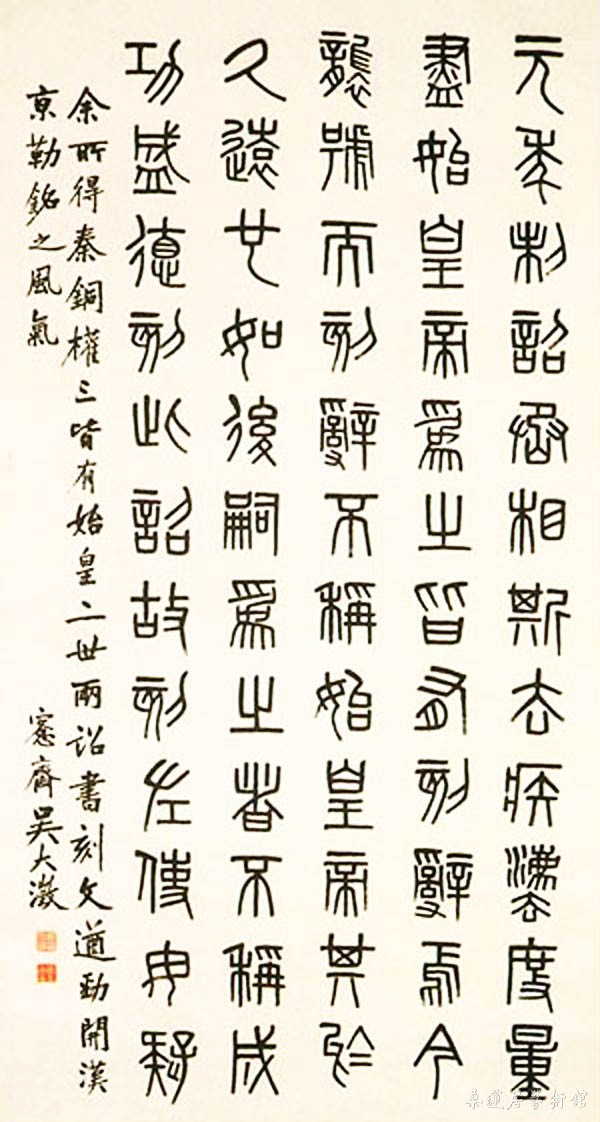

录旧作论书诗《吴大澂》,丁酉年荔月,王乃钦。

吴大澂(1835-1902)

初名大淳,为避清穆宗讳改名,字止敬,又字清卿,号恒轩,又别号白云山樵、愙斋、郑龛、白云病叟。江苏吴县(今江苏苏州)人。同治七年(1868)进士。历任陕甘学政、左副都御史、广东和湖南巡抚。吴大澂出任外官多年,恪尽厥职,力行敬业,宦辙几遍天下,其才干得到左宗棠、曾国藩、李鸿章等朝廷重臣的赏识。在清廷外交上值得大书一笔的事件,就是光绪十二年(1886)奉诏赴吉林珲春,与沙俄进行勘界谈判,迫使对方归还非法侵占我黑顶子一地。

吴大澂平生致力于古器物研究,为清著名金石考古学家,在古器物学、古文字学和古玺印研究上获得了卓越的成就。著有《愙斋诗文集》、《愙斋集古录》、《说文古籀补》、《恒轩吉金录》、《权衡度量考》等,都是在清代金石学与印学史上以广博、专业著称的扛鼎之作。

书法以篆书最为著名。他学秦代小篆刻石,书法酷似李阳冰。后受杨沂孙的启示,将小篆与金文相结合,并用这种方法书写《论语》《孝经》以及信札。他的篆书大小参差、渊雅朴茂,在当时是一种创造。他对金石文字颇有精深的研究,开拓了对先秦文字的广阔的视野,使他的篆书从中汲取了不少的营养。吴大澂写篆书,喜用隶书书款。他的隶书横平竖直,亦取法汉碑。行书学曾国藩,又颇有黄庭坚的趣味。

图左:吴大澂《行书手札》选一,上海博物馆藏

图右:吴大澂《临秦铜权篆书轴》,南京博物院藏

61

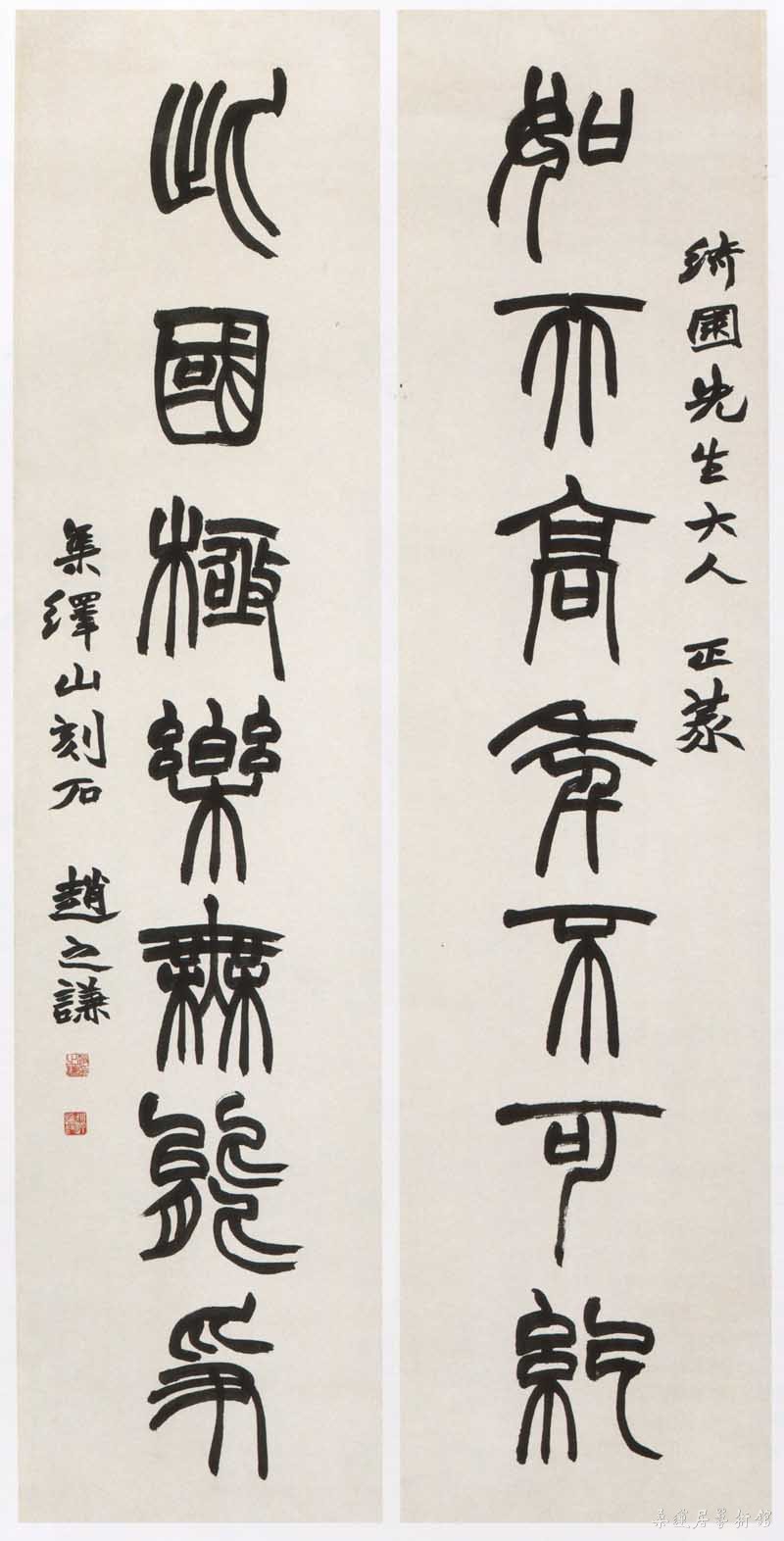

品高学富誉东瀛,选异收奇集大成。

熔汉铸唐为巨制,艺林独拔振金声。

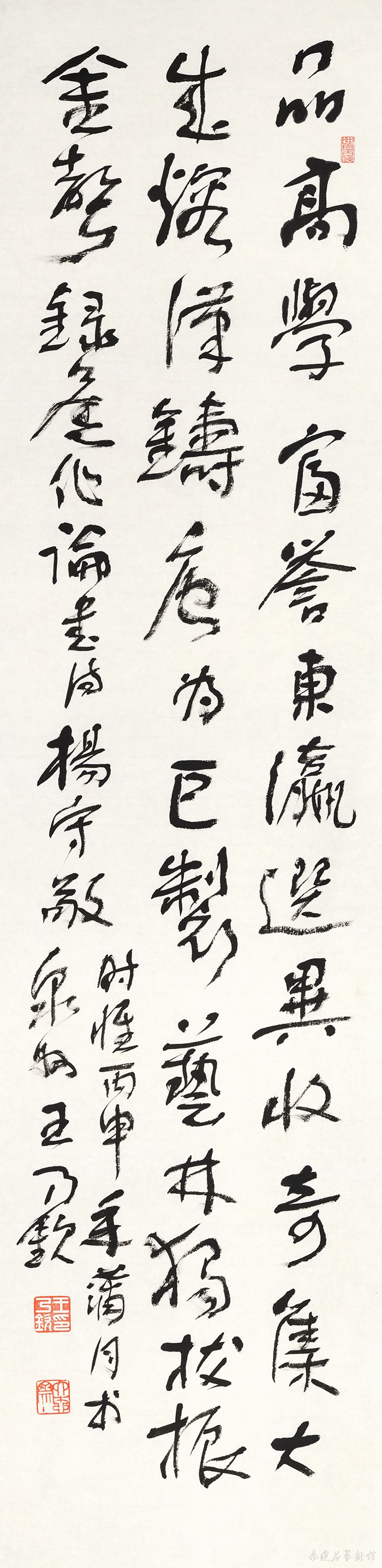

录旧作论书诗《杨守敬》,时惟丙申年蒲月于泉州,王乃钦。

杨守敬(1839-1915)

谱名开科,榜名恺。字惺吾,号邻苏,别署晦堂,室名三不惑斋、悔明轩、飞青阁、望古堂、观海堂。湖北宜都人。同治举人,主讲于湖北两湖书院及勤成书院。杨守敬是清末杰出的大学者,学识渊博,著述宏富,成就显赫。通舆地,著《水经注疏》40卷,使我国沿革地理学达到了高峰。与王念孙、段玉裁的小学和李善兰的算学被誉为清代“三绝”;精金石,成为“储藏之富,当世罕匹”的金石学家;擅书法,楷行隶草篆诸体俱长,被誉为“日本现代书法的祖师”;富收藏,藏书十万余卷,其中海内外孤本逾万卷,是近代的大收藏家,对我国文化典籍的保存功不可没。另外在碑板目录学上也造诣颇深。因此,杨守敬是一个集舆地、金石、书法、藏书、碑板目录学之大成一身的大学者。他一生著述达83种之多,被誉为“晚清民初学者第一人”。

关于杨守敬的学书经历,史料并没有详述,陈传席以为,杨守敬的书法宗法欧阳询,又宗法颜真卿、苏东坡;以碑学为基础,以帖学为形体,加上他个人的“品高”、“学富”,集众所善,专为一家。陈振濂亦指出,杨氏强调书法“品高”,即修养的深湛,“学富”即知识的宽博。他虽重考据而不拘泥时风,虽嗜金石而不妄斥帖学。这在杨守敬的《壬癸金石跋》有所体现,“余少好金石文字,每有所得,必为之考证……又玩其书法。”陈振濂还补充,他在书学上持论公允,极少偏见。杨氏主张书中不可不有妍雅之气和书卷气,批评那些“博通金石、终日临池而笔迹钝稚”的现象。于学书,杨守敬以北魏笔法作隶,简约萧散,取法甚广;行书则荦荦有籀篆气息,颇得颜鲁公意趣。在清代算得上是一个卓有成就的书法家。

杨守敬《书水经注轴》 ,台北故宫博物院藏

62

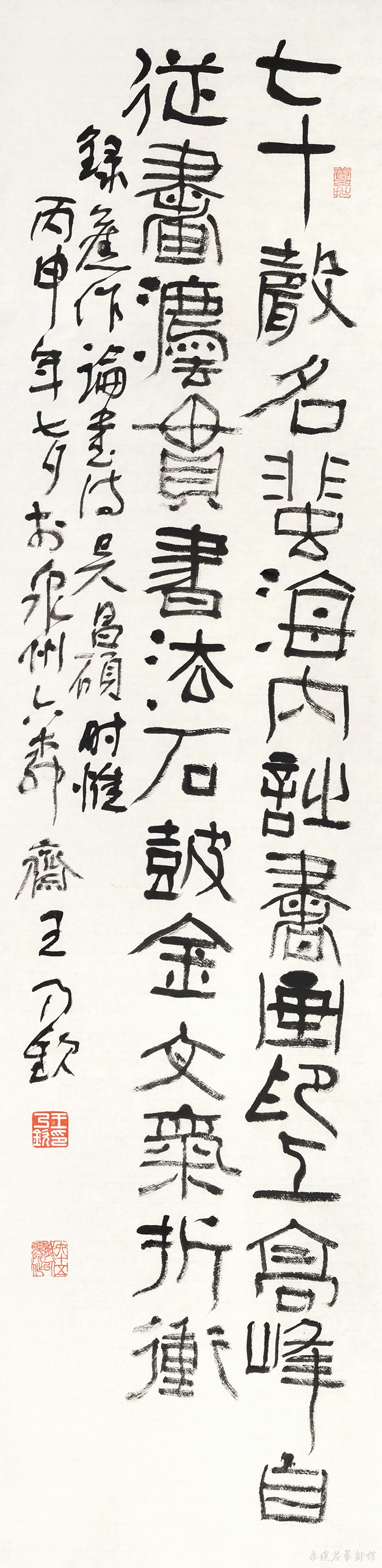

七十声名蜚海内,诗书画印上高峰。

自从画法贯书法,石鼓金文气折冲。

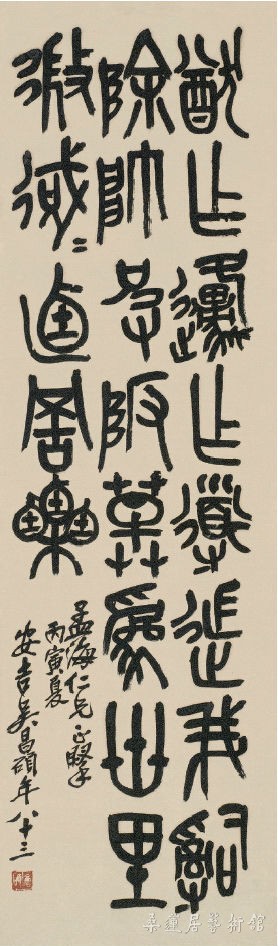

录旧作论书诗《吴昌硕》,时惟丙申年七夕于泉州六柳斋,王乃钦。

吴昌硕(1844-1927)

浙江湖州人。原名俊,字昌硕,别号缶庐、苦铁、老缶、缶道人、大聋、石尊者等。中国近、现代书画艺术发展过渡时期的关键人物,“诗、书、画、印”四绝的一代宗师,与任伯年、蒲华、虚谷齐名为“清末海派四大家”。吴昌硕对艺术创作主张“出己意”、“贵有我”,以“草篆书”入画,把书法、篆刻的行笔、运刀、章法融入绘画,形成富有金石味的独特画风。他以篆笔写梅兰,狂草作葡萄,所作花卉木石,笔力敦厚老辣、纵横恣肆、气势雄强,构图也近书印的章法布白,虚实相生、主体突出,画面用色对比强烈。他自己说:“我平生得力之处在于能以作书之法作画。”其艺术风尚对我国近现代画坛影响极大,对日本影响也很大。吴昌硕著有《缶庐集》、《缶庐印存》。

吴昌硕少年即喜作书,印刻。他的楷书,始学颜鲁公,继学钟元常;隶书学汉石刻;篆学石鼓文,用笔之法初受邓石如,赵之谦等人影响,以后在临写《石鼓》中融汇变通。沙孟海评:吴先生极力避免“侧媚取势”,“捧心龋齿”的状态,把三种钟鼎陶器文字的体势,杂揉其间,所以比赵之谦高明的多。吴昌硕的行书,得黄庭坚、王铎笔势之欹侧,黄道周之章法,个中又受北碑书风及篆籀用笔之影响,大起大落,遒润峻险。篆刻方面吴昌硕上取鼎彝,下挹秦汉,创造性地以“出锋钝角”的刻刀,将钱松、吴让之切、冲两种刀法相结合治印。他的篆书个性极强,印中的字饶有笔意,所以他的篆刻常常表现出雄而媚、拙而朴、丑而美、古而今、变而正的特点。

图左:吴昌硕《赠沙孟海石鼓文轴》,浙江省博物馆藏

图右:吴昌硕《行书七言诗翰轴》, 浙江省博物馆藏

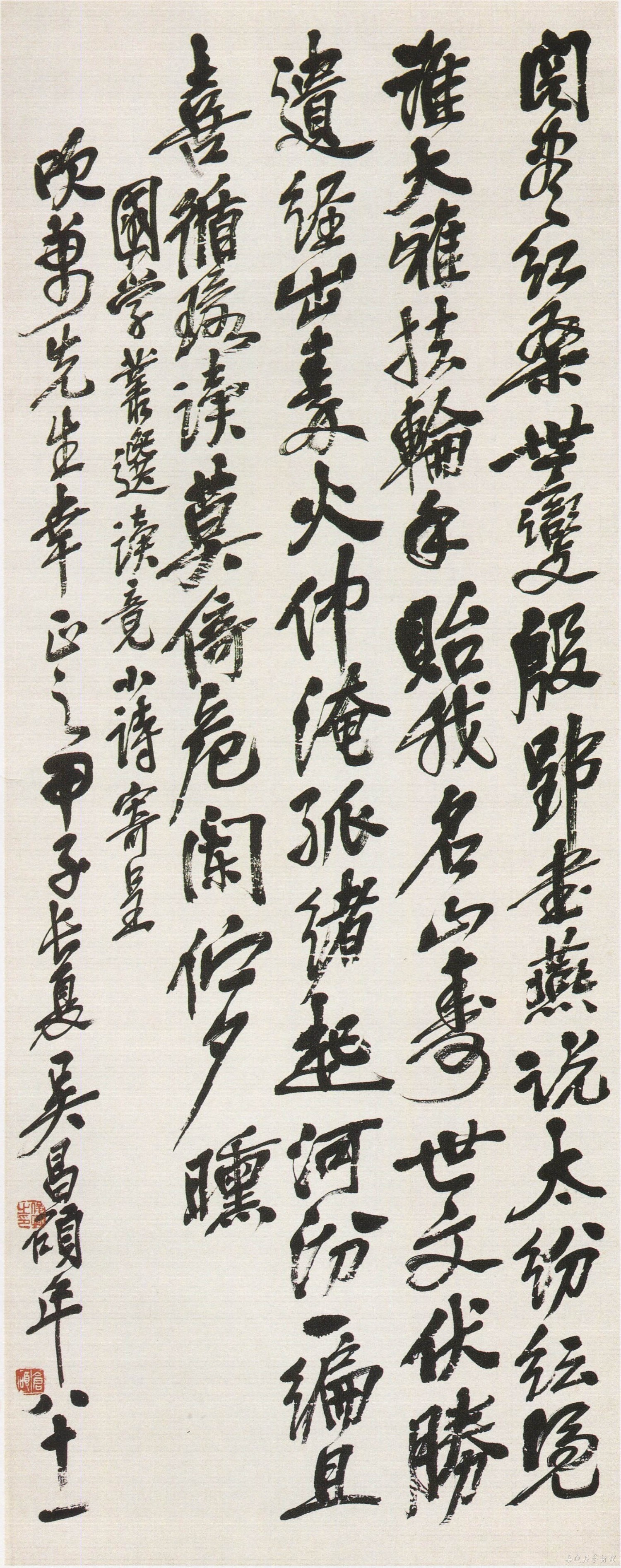

63

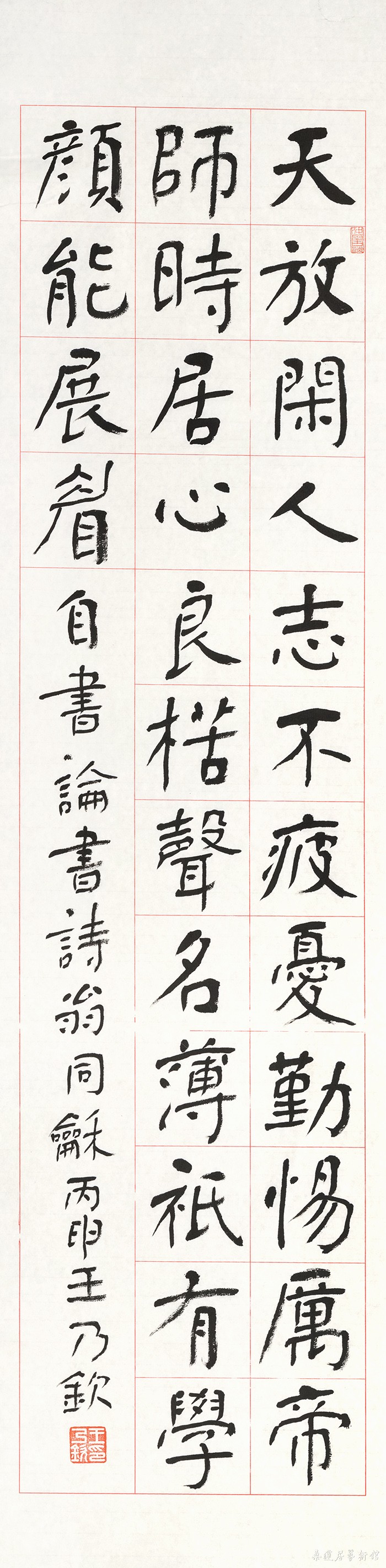

盘旋翻覆不求工,协洽今章势不同。

稳健岂能空守法,坚苍恣肆更豪雄。

旧作论书诗《沈寐叟》,王乃钦。

沈曾植(1850-1922)

清末民初著名的学者、书画家。字子培,号撰斋,别署乙盦等,晚号寐叟,浙江嘉兴人。光绪六年(1880年)进士,官至安徽布政司。在学识方面,博古通今,学贯中西,精通史学、佛学、边疆地理之学,著有《无秘史笺注》、《蒙古源流笺证》、《乙卯稿》。他以“硕学通儒”蜚振中外,誉称“中国大儒”。1901年任上海南洋公学(上海交通大学前身)监督(校长),改革旧貌,成绩卓著。

沈氏书法早精帖学,得笔于包世臣,壮年嗜张裕利;其后由帖入碑,熔南北书流于一炉。在书学上,沈氏首次系统而详尽地阐述了碑与帖的联系发展脉络。在实践上早年攻帖学,仿黄山谷时尚不能得势,中年学钟繇,后来穷魏碑,极章草,终使“抑扬尽致,委曲得宜”,进入了碑帖融合的独有理想境界,创造了奇峭博丽的沈体书法。曾熙曾评价沈的书法:“工处在拙,妙处在生,胜处在不稳”。沈氏还善绘山水,但艺术成就不如书法。

沈曾植的书法艺术影响和培育了一代书法家,如于右任、马一浮、谢无量、吕凤子、王秋湄、罗复堪、王蘧常等一代大师皆受沈书的影响。评论家认为:“书法家的字求法;画家的字求趣;学者的字书卷味;碑学书家的字有金石气;帖学书家的字滋润丰腴肌理;唯寐叟翁(沈曾植)全有,故能兼美。”

图左:沈曾植《手札》,私人藏品,来自《书法》杂志2006年第9期

图右:沈曾植《临魏碑楷书屏》(选二),西泠印社藏

64

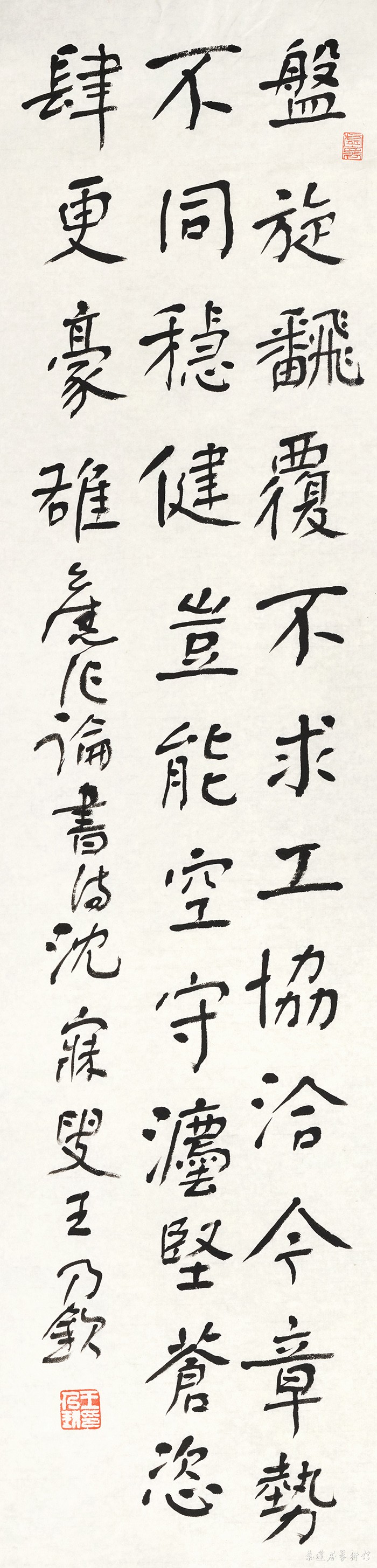

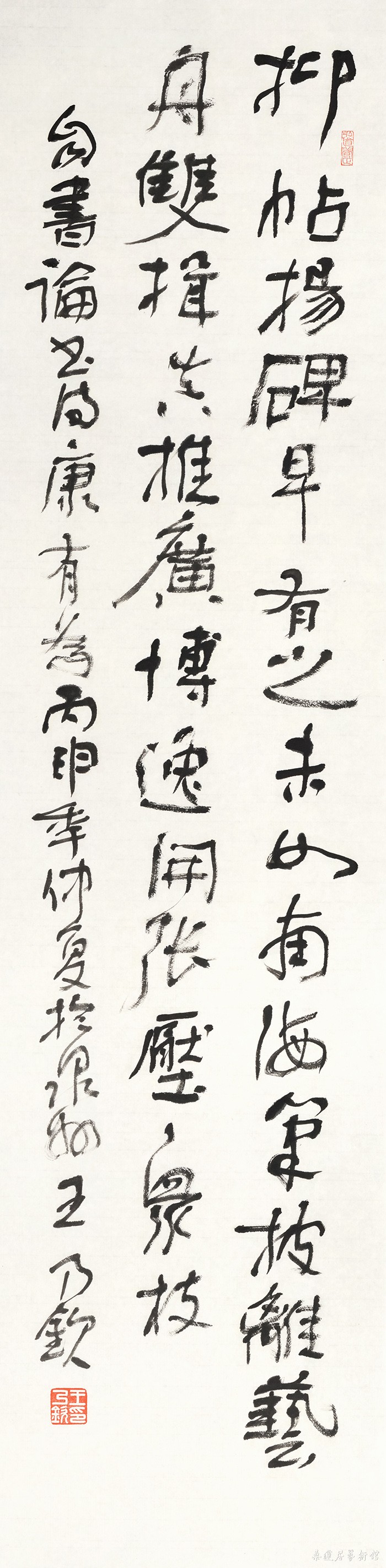

抑帖扬碑早有之,未如南海笔披离。

艺舟双楫真推广,博逸开张压众枝。

自书论书诗《康有为》,丙申年仲夏于泉州,王乃钦。

康有为(1858-1927)

又名祖诒,字广厦,号长素,又号长素、明夷、更甡、西樵山人、游存叟、天游化人,晚年别署天游化人,广东南海人,人称“康南海”,清光绪年间进士,官授工部主事。出身于士宦家庭,乃广东望族,世代为儒,以理学传家。近代著名政治家、思想家、社会改革家、书法家和学者,信奉孔子儒家学说,并致力于将儒家学说改造为可以适应现代社会的国教,曾担任孔教会会长。著有《康子篇》、《新学伪经考》等。

康有为是继阮元、包世臣后又一大书论家。他于光绪十五年(1889年)所著的《广艺舟双楫》从理论上全面地系统地总结碑学的一部著作,提出“尊碑”之说,大力推崇汉魏六朝碑学,对碑派书法的兴盛有着极其深远的影响。就康有为的创作而言,对《石门铭》和《爨龙颜》用功尤深,同时参以《经石峪》和云峰山诸石刻。书写上以平长弧线为基调,转折以圆转为主,长锋羊毫所发挥出的特有的粗茁、浑重和厚实效果在他书作中有很好的体现,迥然异于赵之谦的顿方挫折、节奏流动,也不同于何绍基的单一圆劲而少见枯笔,这是他的别开生面处。就创作形式上来说,以对联最为精彩,见气势开张、浑穆大气的阳刚之美。逆笔藏锋,迟送涩进,运笔时迅起急收,结体上长撇大捺,气势开展,饶有汉人古意。

图左:康有为《行书五言联》,上海博物馆藏

图右:《行书七言诗翰轴》,刊于《中国书法》杂志2006年第10期

1947年生,号六柳斋主,福建省泉州市洛阳桥人氏。1966年毕业于惠南中学,1982年毕业于厦门大学中文系。现为中国书法家协会会员,中国沧浪书社社员,中华诗词学会会员,福建省书法家协会常务理事,菲律宾中华书法学会学术顾问,国立华侨大学美术学院教授,福建省社会科学优秀成果奖评委。书法作品曾两次蝉联全国书法大奖赛一等奖。

长期从事格律诗词创作,著有《王乃钦诗书作品集》(两部)、《王乃钦诗笺》、《王乃钦楹联书法作品集》。

第一期:《三公山碑》、《石门颂》、张芝、钟繇、王羲之、《兰亭序》、王献之、智永

第三期:李邕、颜真卿、张怀瓘、李阳冰、颜真卿、《祭侄文稿》、柳公权、杨凝式

第四期:蔡襄、苏轼、《黄州寒食帖》、黄庭坚、米芾、鲜于枢、赵孟頫、宋克

第六期:徐渭、董其昌、张瑞图、黄道周、王铎、倪元璐、傅山、八大山人、金农、张照、郑板桥

第七期:刘墉、梁同书、王文治、翁方纲、钱沣、邓石如、伊秉绶、吴让之、何绍基

未完待续...

@ 桑莲居优质原创,转载请联系授权。