“一个阅读诗歌的人要比不读诗歌的人更难被战胜。读诗的人,生命一定比不读诗的人要靠幸福更近一点。”诗人呢,他是“语言的提纯者”,把世俗变得明亮。

近体诗也应该是其中的部分,靠近幸福与坚硬。

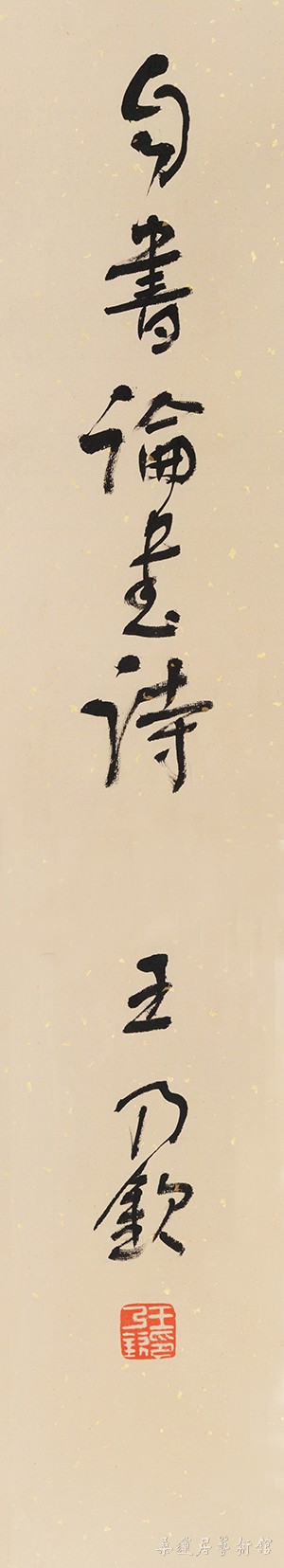

作诗是王乃钦的生活常态。关于读书、人生、世界,俯拾即是。《王乃钦书自作论书绝句一百首》不过十之一二。历代碑帖、历代书家,王乃钦将他们召集起来,言说,咏叹,况味,抒怀。翻越了千百年,它们再次来到读者眼前,步履跚跚,平平仄仄平。《论书绝句》成熟,简练,偶尔也尖锐,包含着智慧的偏见。

读书写字也是王乃钦的生活习惯,反复,纯挚。现在,他以书作体现诗词,将诗词融进书作,如此相映成趣,好不雅致。所以,我们本栏的全名叫《王乃钦书自作论书绝句一百首》,这是第九期。

毛姆说,每个人都应该时刻培养自己的偏见。读完文章,期待留下有意思的偏见。(果然/文)

* 往期《王乃钦书自作论书绝句一百首》,请点击文末链接

王乃钦书自作论书绝句一百首

第九期

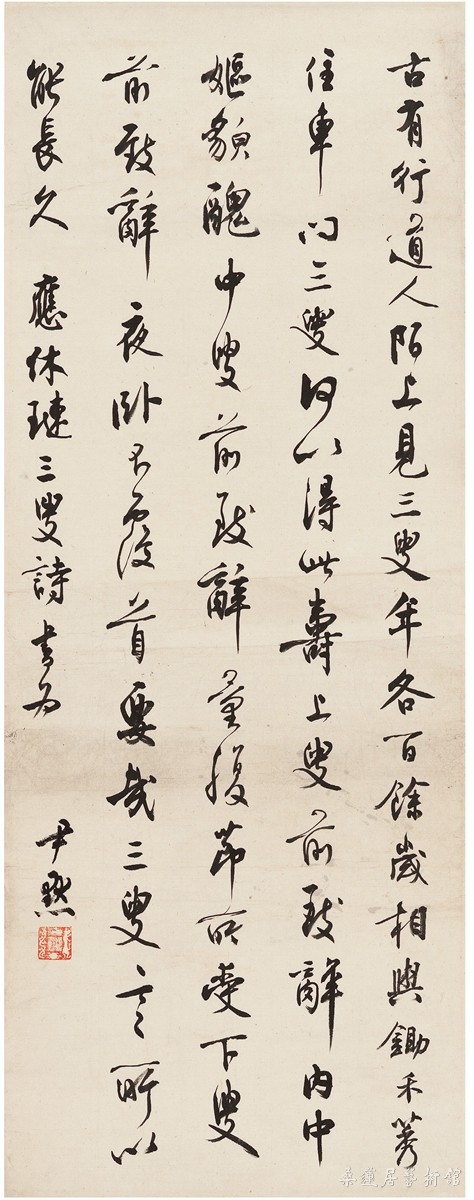

65

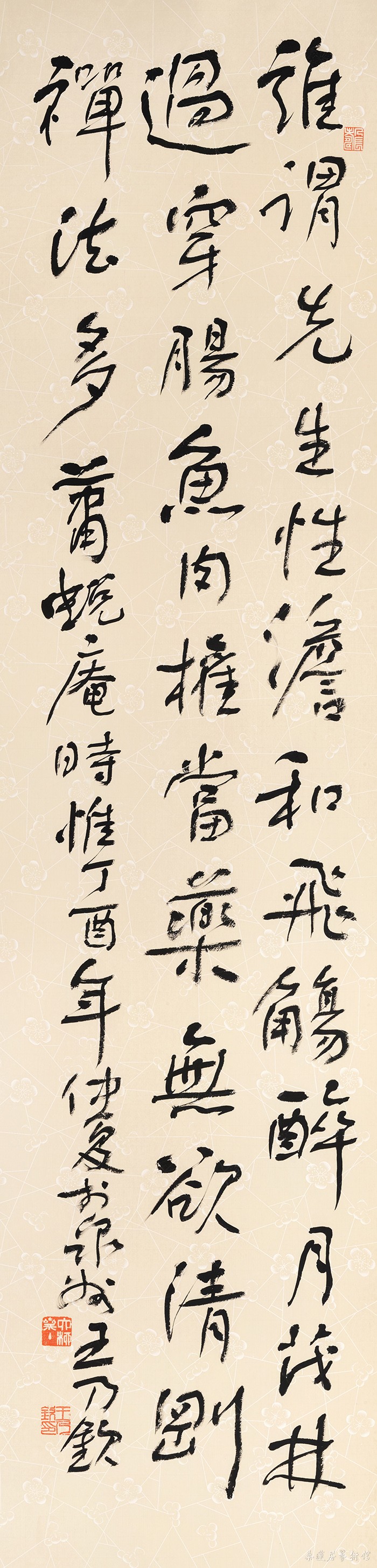

谁谓先生性澹和,“飞觞醉月”茂林过。

穿肠鱼肉权当药,无欲清刚禅法多。

《萧蜕庵》,时惟丁酉年仲夏于泉州,王乃钦。

萧蜕庵(1876-1958)

江苏常熟人,初名敬则,一作原名守忠,后改名嶙,又名蜕,字盅孚、中孚,别署蜕盦、退盦、退暗、本无、叔子,号寒蝉、罪松老人、苦绿、褐之、聩叟,晚号南园老人。斋堂为旋闻室、劲草庐、铄伽罗心室。幼秉家学,博通经史,精小学,光绪二十四年(1898年)庠生,早年入南社,又为同盟会会员。嗜酒,喜禅悦,与释弘一友善。尚气节,沦陷期间,他蓄须僧服,奸伪许以重金征求他的书法作品被拒绝。解放后,被聘为江苏省文史馆馆员,然未就任。著有《劲草庐文钞》、《蜕庵诗钞》、《小学百问》、《书道八法》、《文字探源》、《华严字母学音篇》等,书论多见于题跋。他一生收过不少弟子,著名书家邓散木、翁闿运、沙曼公皆出自其门下。

萧蜕庵真草隶篆行五体皆工,尤以篆书名扬大江南北。篆书初学邓石如,以后“上窥周、秦、汉代金石遗文,能融大小二篆为一”,师《石鼓》、《泰山刻石》;隶书多取《华岳庙》、《礼器》、《曹全》、《石门颂》诸碑,恪守汉法,以浑朴、劲拙见胜;楷书得力于欧阳通《道因法师碑》,兼学苏轼、米芾及刘墉,晚年习李邕《端州石室记》及《麓山寺碑》,所作丰腴雅致;行草书圆润而活泼,颇具苏轼、陆机之神韵。主张书贵自然,以造作为书家大忌。这一精神明显地体现在他的行草书中。亦能治印。民国时誉为“江南第一书家”。

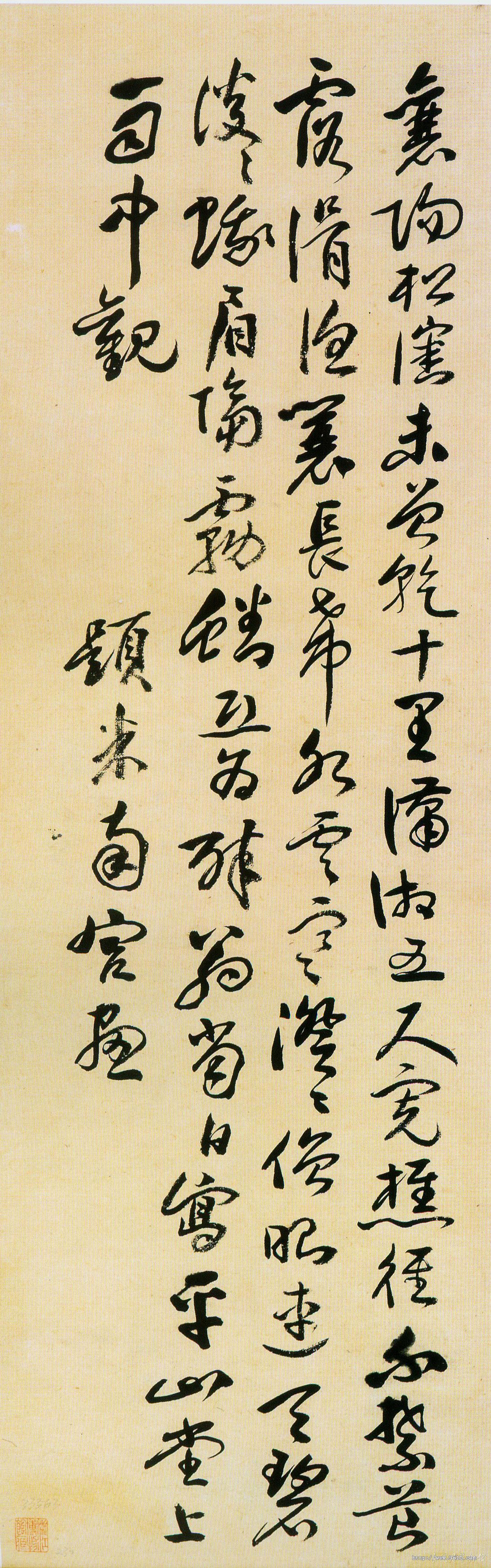

图左:萧蜕庵 《赠宝纶先生篆书轴》,选自“民初书法展”

图右:萧蜕庵 《行书七言联》,重庆市博物馆藏

66

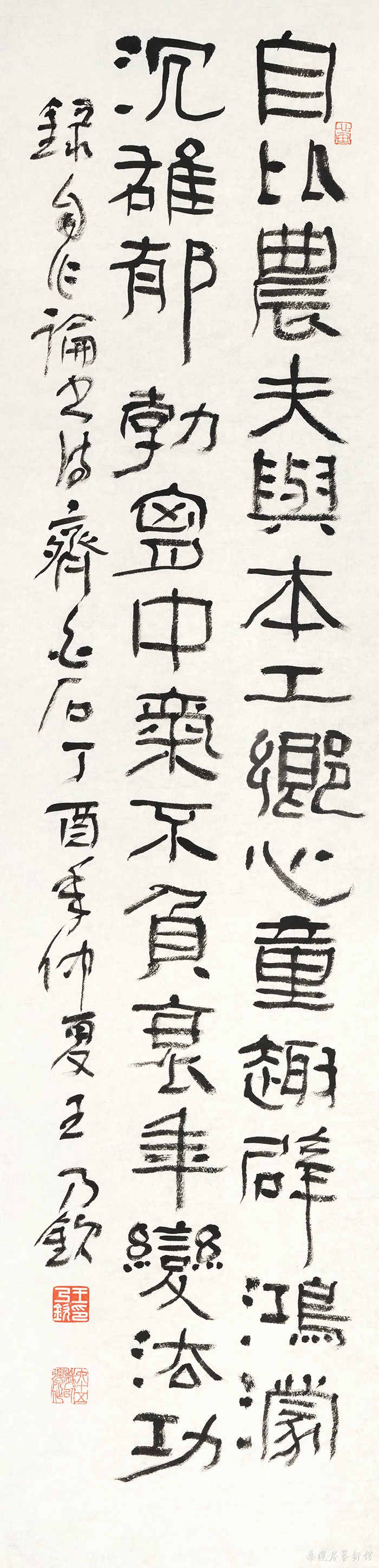

自比农夫与木工,乡心童趣辟鸿濛。

沉雄郁勃胸中气,不负衰年变法功。

录自作论书诗《齐白石》,丁酉年仲夏,王乃钦。

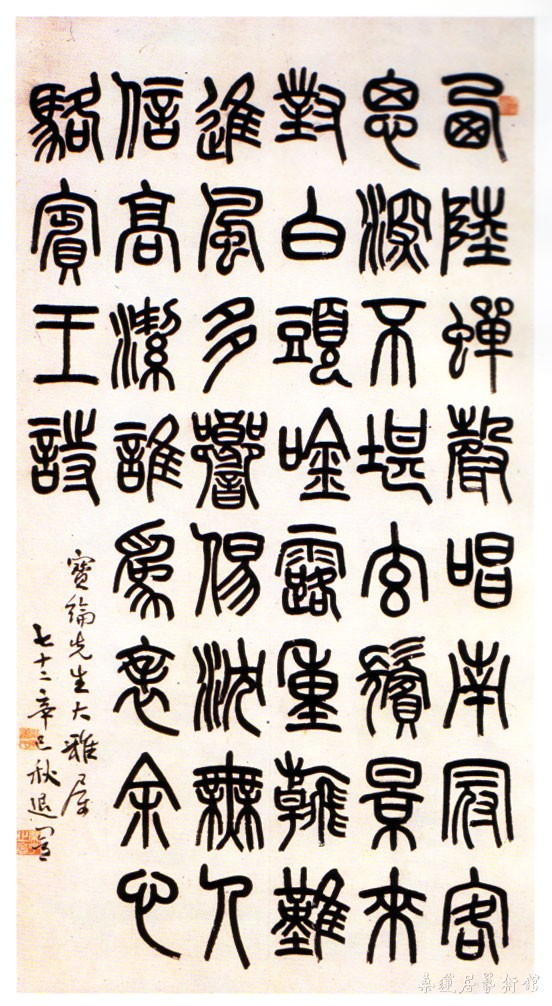

齐白石(1864-1957)

名璜,字渭清,别号白石山人,寄萍老人,湖南湘潭人。出身贫寒,幼年辍学,牧牛读书。早年以雕花木工为生。“廿七年华始有师”直到二十七岁才有机会向文人名流学习书画,正式从艺。初期专注师古,下了很大功夫临摹古人的作品。行草书临习李(邕)、何(绍基)、金(冬心)、郑(板桥)诸家,篆书临习《天发神谶》、《汉祀三公》等碑。他自言“写何体容易有肉无骨,写李体容易有骨无肉,写金冬心的古拙,学《天发神谶碑》的苍劲”。受吴昌硕的影响也很大,表现于他书、画、印的“金石气”和重拙的美感上。

白石老人在谈到自己的艺术追求时,喜用“天真烂漫”、“纵横歪倒”、“颠倒纵横”等字句,说明他要表现的,不是那种正襟雍容士大夫的味道,而是一种返朴归真的感觉,一种教化之外的野趣。他成熟的行草书作品,点画老辣不拘细谨,字势欹侧不求平正,挥运开阖之际,给人以极强的力度感。他的篆书,亦游离于正统之外,专心于鲜为人取法的《天》、《三》诸碑,从这样一些奇趣古拙的作品中,老人汲取了大量的艺术灵感,逐渐形成自己奇、古、劲健,气势盈满的篆书风格。篆刻以秦汉印“天趣胜人”的精神为本,唯不重形貌与模式,篆法古拙,章法参差,结合他指力非凡的单刀直冲,确乎大气磅礴,别开生面,达到了他所追求的“天趣胜人”的境界。

图左:齐白石《篆书五言联》,台北故宫博物院藏

图右:齐白石《行书启事》

67

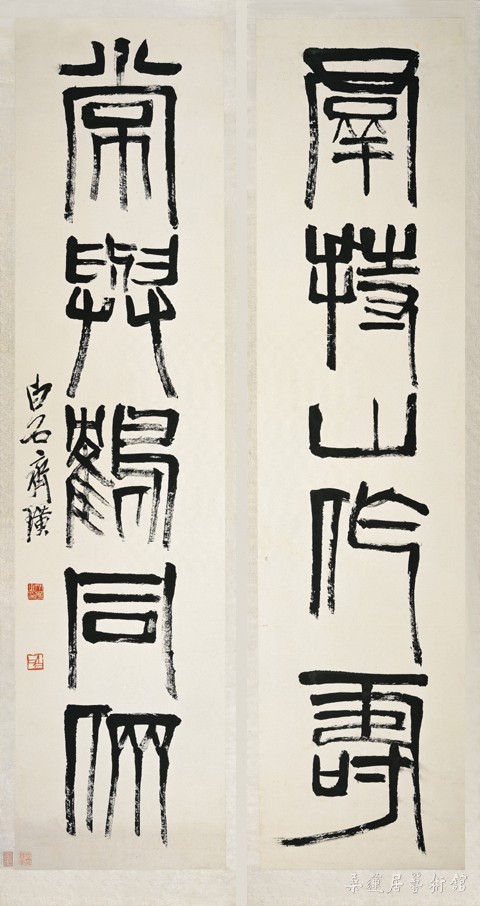

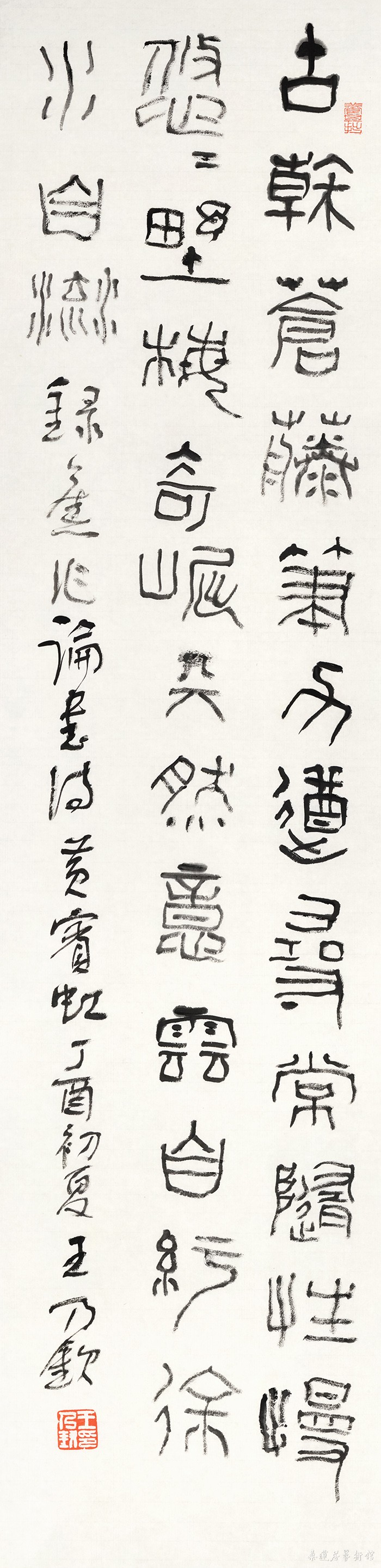

古干苍藤笔力遒,寻常随性慢悠悠。

野梅奇崛天然意,云自纡徐水自流。

录旧作论书诗《黄宾虹》,丁酉初夏,王乃钦。

黄宾虹(1865-1955)

原名懋质,后改名质,字朴存,中年更字宾虹,别署予向,晚年署虹叟、黄山山中人等。祖籍安徽歙县西乡潭渡村,出生于浙江金华。早年激于时事,参与同盟会、南社、国学保存会等,后潜心学术,深研画史、画理。曾在国粹学报、神州时报、商务印书馆等作编纂工作,并主神州国光社编纂《神州大观》。历任新华艺专、北平艺专、中央美院华东分院教授、全国政协委员。学养渊博,著述宏富,诗书画印及鉴赏皆精,为中国近现代艺术史上的一代巨匠。

其书法广采博收,所学由钟鼎北碑,至唐宋元明清诸大家无不涉猎。书风高古,沉稳、健拔,气清味厚,与其国画作品浑然一体,相映成彰。所作行书,任笔自然,看似漫不经心,而又内含骨力。篆书很有特色:喜用半干的焦墨写篆,特别是大篆。运笔较慢,笔画时粗时细,有一种散淡而又古拙的味道,饱含金石气。黄宾虹诗文亦清隽疏朗,喜藏秦玺、汉印、心领神会,铸刻尤工。作画之余,勤于著述,四十多年中,他发表的著作和编纂的文字,不下百余万字。著有《古画微》、《虹庐画谈》、《画学通论》、《画法要旨》、《宾虹诗钞》,以及黄山游记等。

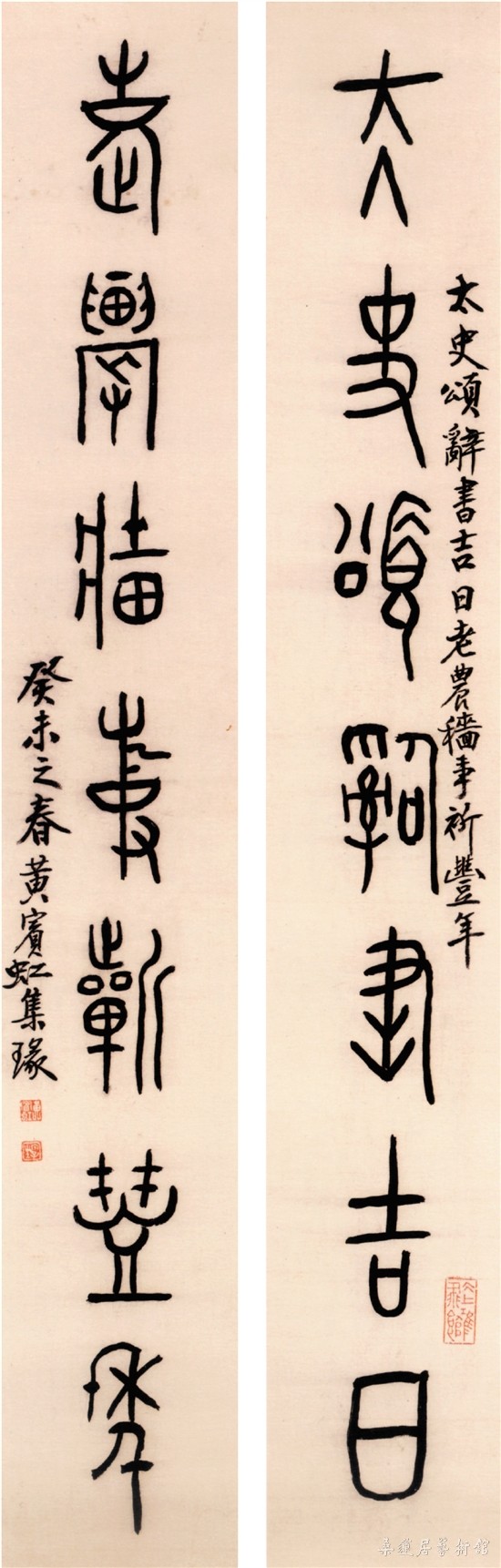

图左:黄宾虹《题米南宫画》,浙江博物馆藏

图右:黄宾虹《篆书太史老农七言联》 ,选自《高山仰止·纪念黄宾虹诞辰150周年系列展图录》

68

野梅奇崛本天真,澹远萧疏亦可亲。

洗尽铅华归简朴,自然生拙最清新。

《徐生翁》,时惟丁酉年仲夏,王乃钦并书。

徐生翁(1875-1964)

早年姓李,名徐,号生翁。中年以李生翁书署,晚年始复姓徐,仍号生翁。浙江绍兴人。曾任浙江省文史馆馆员。一生以鬻书画为生,生活清寒而狷介自适,数十年足不出绍兴,不求闻达,以布衣终天年。书法精楷、隶,由颜真卿入手,上溯晋魏汉秦,尤得力于北朝碑版,并主张用书外功夫充实书艺,所作古朴无华而有奇逸矫纵之气,时人号为“孩儿体”。能篆刻、绘画,风格一如其书。

先生是我国近代被人们公认的异军突起、风格独特的艺术家。他在诗、书、印诸方面成绩卓然,尤以书画名世。他初学颜真卿,后宗北碑。他的的字结体奇崛、生拙古辣,有时看上去好像完全放弃了用笔,但别具情趣。他的字一直不为别人称道,但的确是格调高古。他的画一如其书,极重气韵,亦极讲究布局、章法、非常得势。他画松针、梅枝如作篆、隶,凝重刚健;画荷、菊一如大草,奔腾飞舞,处处渗透着金石、书法的功力。如果把他的绘画和书法对照起来看,就更能看出它们之间内在的联系。他的书和画相融相通,书中有画,画中有书,就是他的特征。先生中、晚期画发一变,以简、质、雅、重取胜,奋发为雄的气概似呼减弱了,代之以古朴凝练。黄宾虹老人论先生画:“以书法入画,其晚年所作画,萧疏淡远,虽寥寥几笔,而气韵生动,乃八大山人、徐青藤、倪迂一派风格。为我所拜倒。”

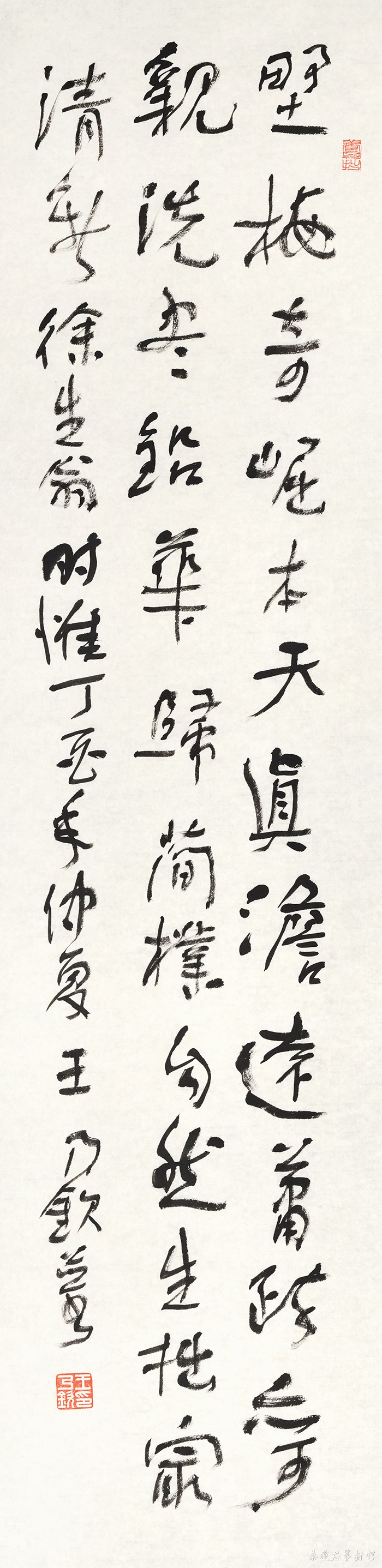

徐生翁《书画册页》

69

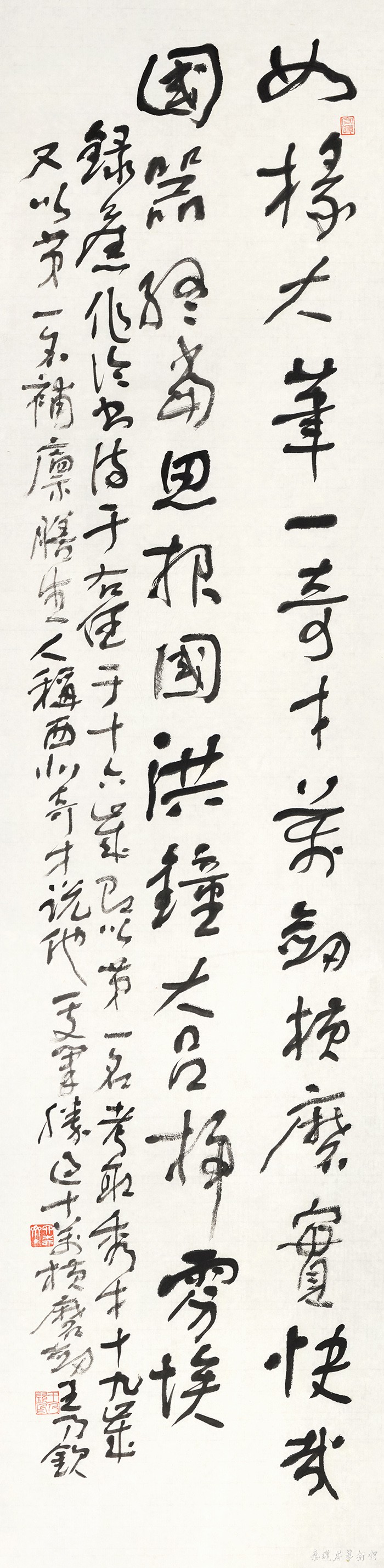

如椽巨笔一奇才,万剑横磨实快哉。

国器终当思报国,洪钟大吕扫雰埃。

录旧作论书诗《于右任》,于十六岁即以第一名考取秀才,十九岁又以第一名补廪膳生,人称西北奇才,说他一支笔胜过十万横磨剑,王乃钦。

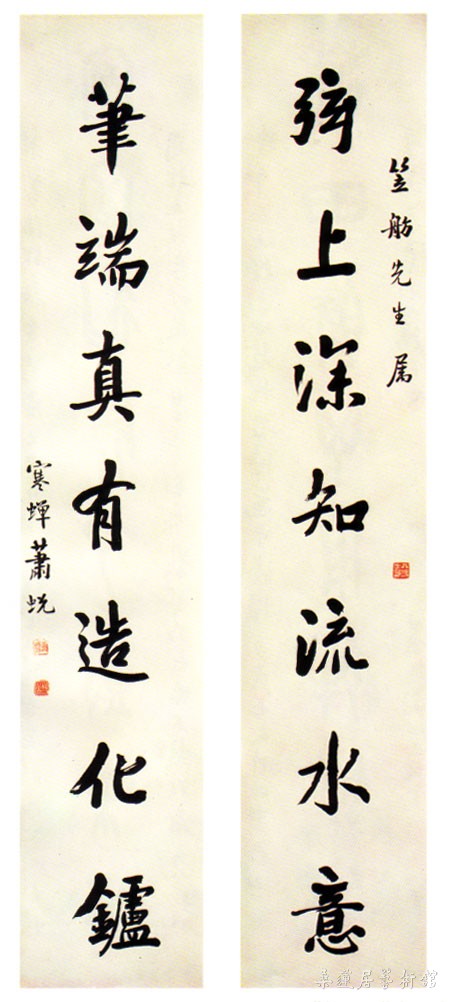

于右任(1878-1964)

原名伯循,字右任,号骚心,以字行。陕西三原人。长期任职于国民党政府,官至行政院院长。但他作为书法家的名声,是乎超过了作为政治家的名声。他的书法艺术,一般认为可分为两个时期:一是以魏碑为基础,写出具有强烈个性的行楷书时期;二是创立标准草书的时期。

于右任对魏碑下过很深的功夫。清代中叶以来,学魏碑而能出己意者,还是寥寥。他满带“碑味”的行草书,可以说是风格独具了。尤其是行书,中宫紧促,而结构多变。在一种看上去十分随便不经意的把握之中,获得一种奇绝的、从容大气的效果。

于右任最引人注目的成就,就是创立“标准草书”,于1932年在上海发起成立了草书研究社。他广泛搜集前人的优秀草书作品,集字编成《标准草书干字文》,而后自己又手写一遍,刊印行世。于右任的草书,笔画简单,形态优美。他基本上写的是不相连属的今草,但他的草书是由章草入今草的,在他的草书作品中,不时可以见到章草的笔法。在用笔方面,几乎笔笔中锋,精气内蓄,墨酣力足,给人以饱满浑厚的感觉。

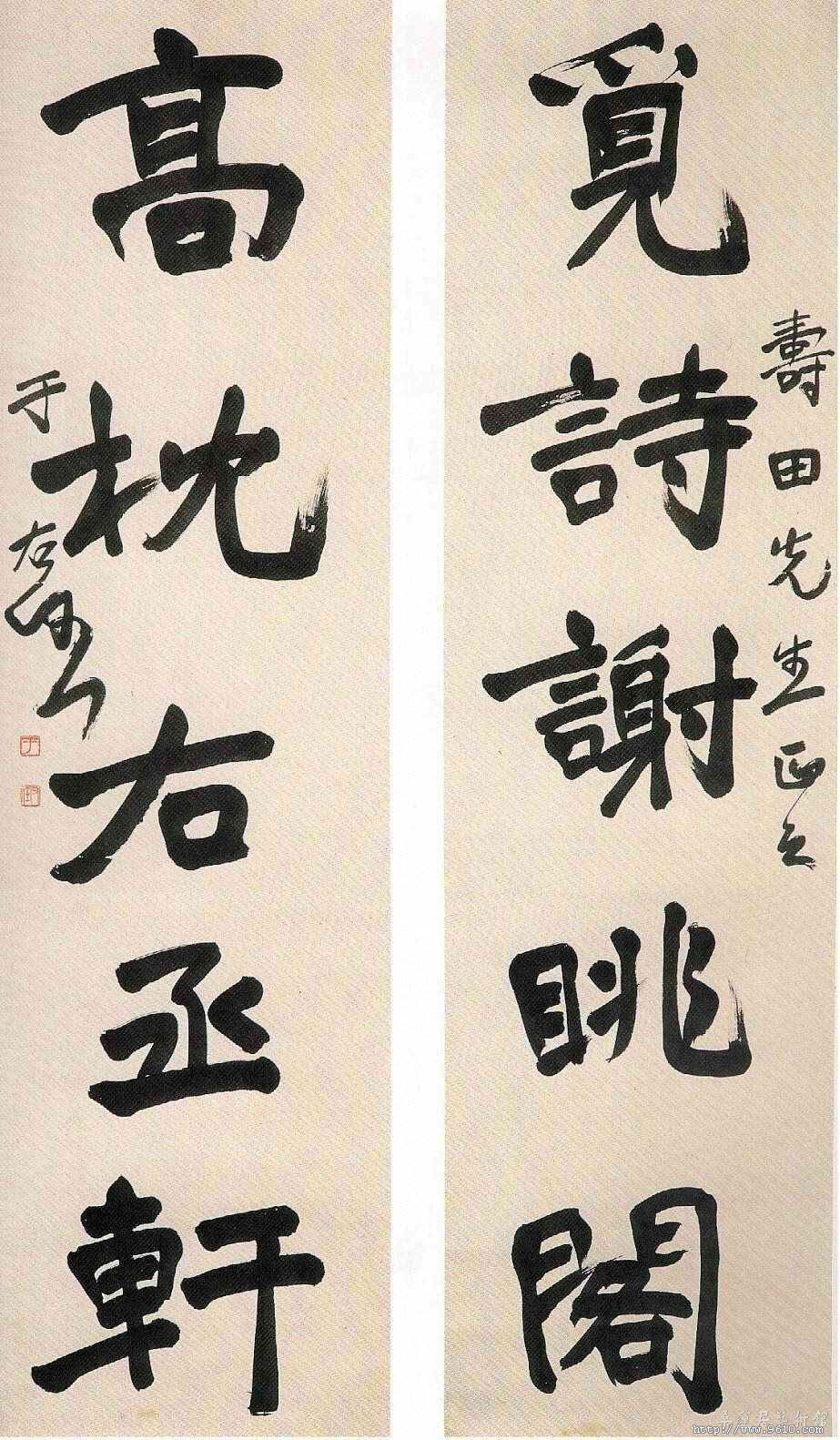

于右任《觅诗高枕五言联》

70

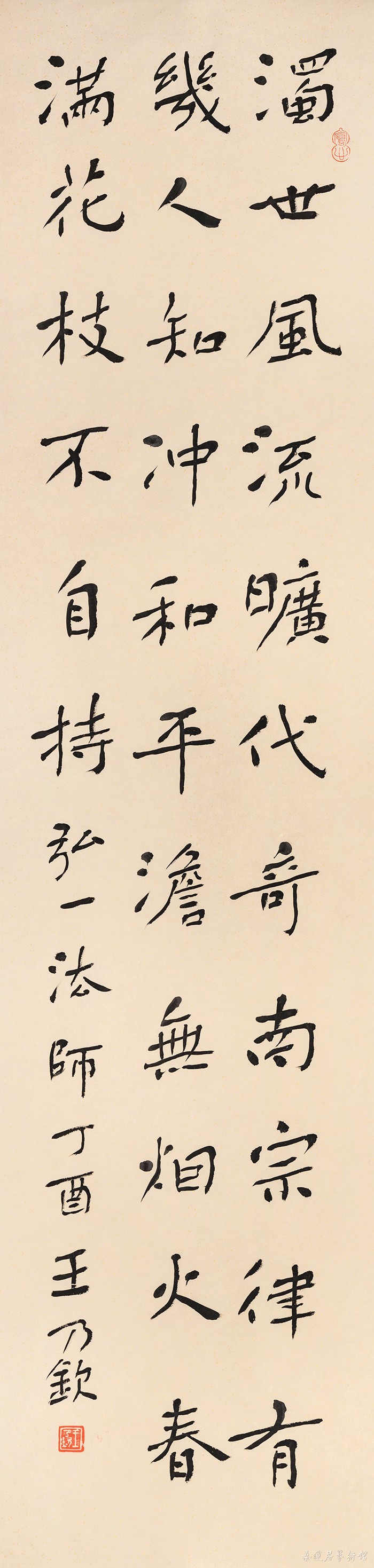

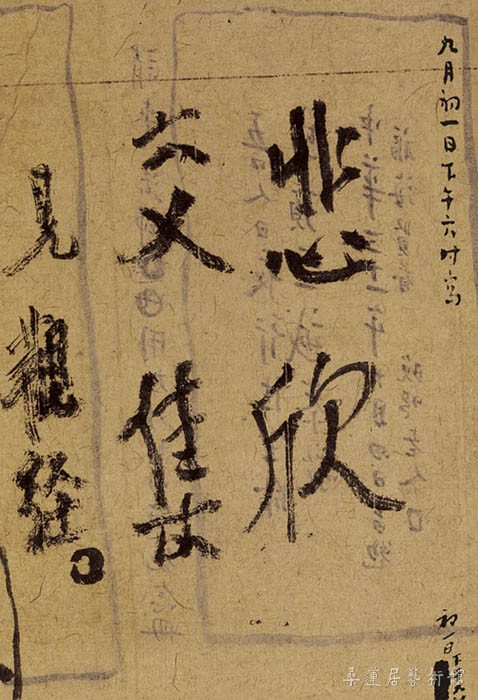

浊世风流旷代奇,南宗律有几人知。

冲和平淡无烟火,春满花枝不自持。

《弘一法师》,丁酉,王乃钦。

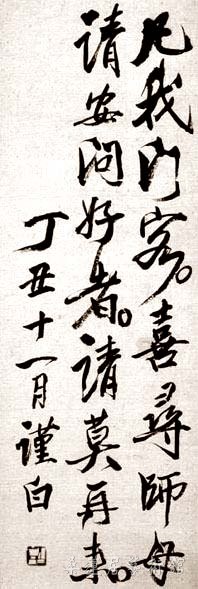

弘一法师(1880-1942)

原名李叔同,幼名成蹊、广侯,名息,学名文涛,字叔同、息霜,号漱筒、演音等,别署甚多。祖籍浙江平湖。1880年10月23日生于天津。他学贯中西,艺专多科,1905年留学日本,归国后执教于杭州等地,李叔同是“二十文章惊海内”的大师,集诗、词、书、画、篆刻、音乐、戏剧、文学于一身,在多个领域,开中华灿烂文化艺术之先河。先后培养出了一大批优秀文学艺术人才,名文学家曹聚仁、画家丰子恺、潘天寿、音乐家刘质平等文化名人皆出其门下。1918年8月19日,李叔同在杭州虎跑寺出家,法名演音,号弘一,世称弘一法师。1942年10月13日圆寂于福建泉州。他是中国近现代佛教史上一位杰出的高僧,南山律宗的第十一代世祖。

李叔同在书法艺术上的成就为世人所瞩目。他的书法早期脱胎魏碑,笔势开张,逸宕灵动。后期则自成一体,冲淡朴野,温婉清拔。特别是出家后的作品,更充满了超凡的宁静和云鹤般的淡远。这是绚烂至极的平淡、雄健过后的文静、老成之后的稚朴,恰如他自我表白的那样:“朽人之字所示者,平淡、恬静、冲逸之致也。”

弘一法师《悲欣交集》

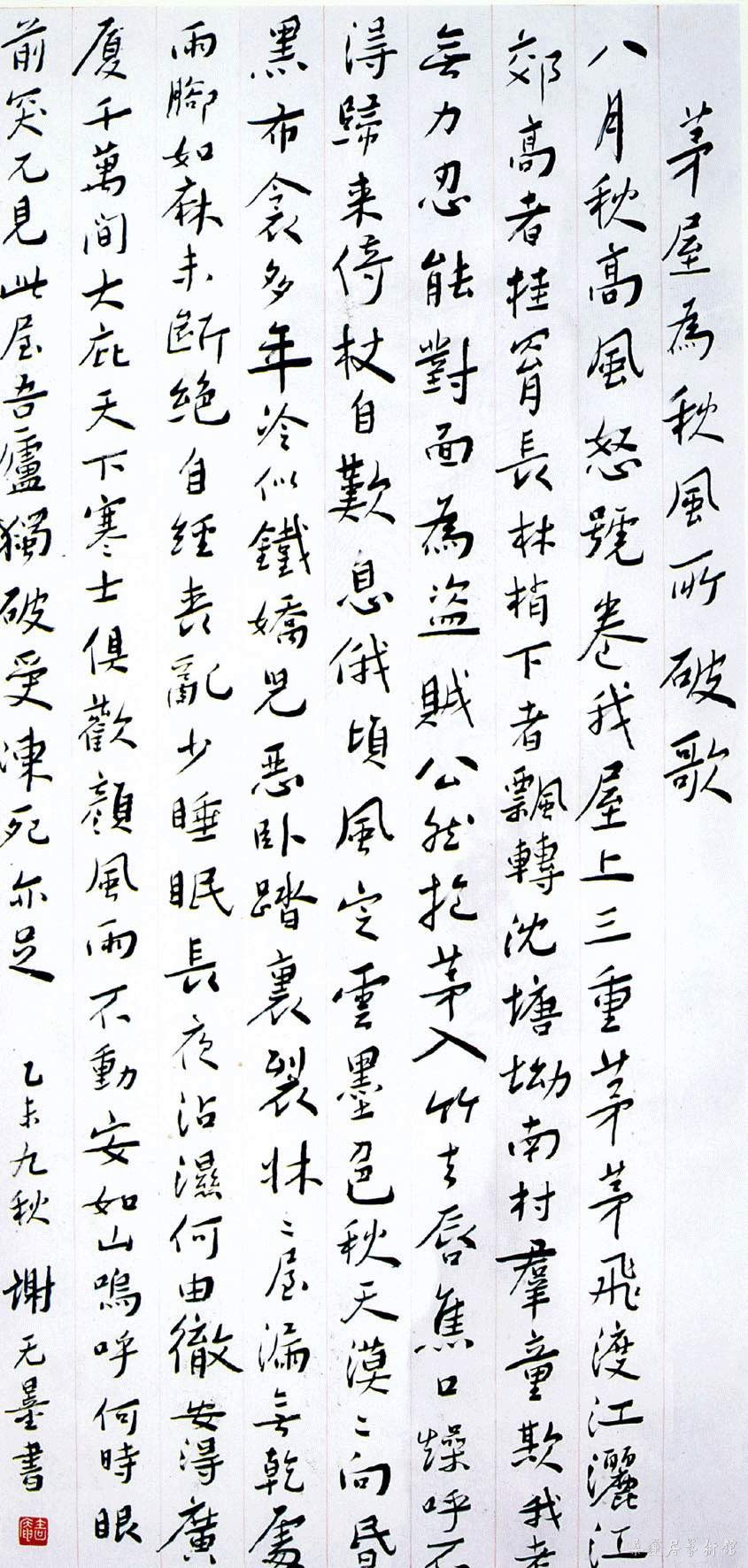

71

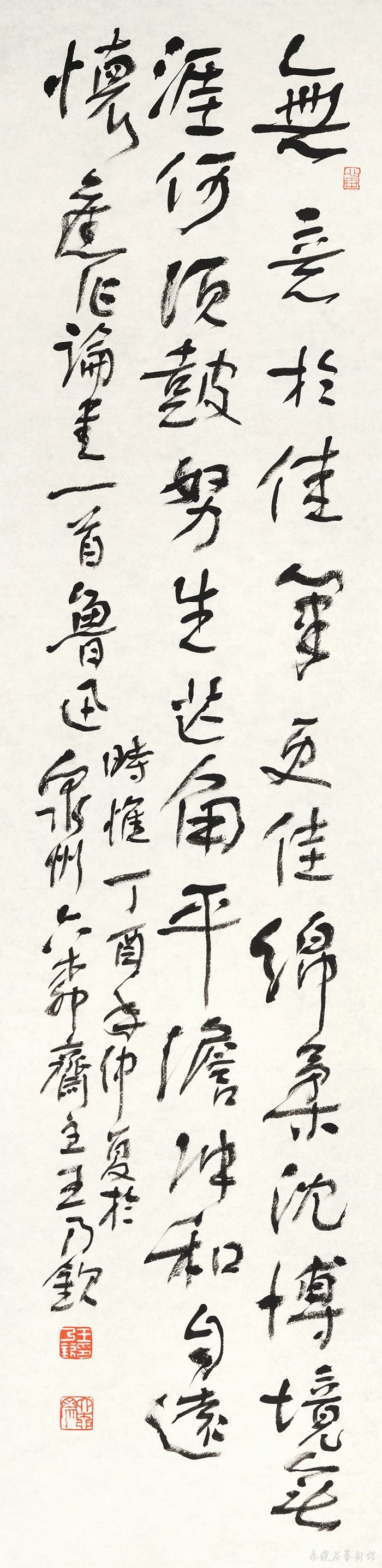

无意于佳笔更佳,绵柔沈博境无涯。

何须鼓努生芒角,平淡冲和自远怀。

旧作论书一首《鲁迅》,时惟丁酉年仲夏于泉州,六柳斋主王乃钦。

鲁迅(1881-1936)

原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。中国现代伟大的文学家和翻译家和新文学运动的奠基人。鲁迅的作品主要以小说、杂文为主,代表作有:小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》等 ;散文集《朝花夕拾》;散文诗集《野草》;杂文集《坟》《热风》《华盖集》《华盖集续编》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》《而已集》《且介亭杂文》等。其作品对于五四运动以后的中国文学产生了深刻的影响。鲁迅以笔代戈,奋笔疾书,战斗一生,被誉为“民族魂”。

鲁迅先生的书法卓越,只是为文名所掩。鲁迅七岁上私塾学描红,十二岁入三味书屋,寿镜吾先生对学生严格,教鲁迅习字以欧体(欧阳询)为主,日课大字一张,数年从不间断。1912年,鲁迅出任中华民国临时政府的教育部的科长,工作之余经常到琉璃厂收购刻石画像的拓片,达六千多种。刻石碑版对他的影响亦时时透过他的手书墨迹显现出来。从1915年到1918年,鲁迅仅抄录古碑一项就达七百九十种,甲骨文、金文、真、隶、篆、草各种字体,摹写得非常逼真。他的书法,古雅厚重,文人气十足。无论是精心书写的对联,还是即兴书写书写的手稿、书信,都大有可观。郭沫若先生序《鲁迅诗稿》说:“鲁迅先生亦无心作书家,所遗手迹,自成风格。融冶篆隶于一炉,听任心腕之交应,朴质而不拘挛,洒脱而有法度。远逾宋唐,直攀魏晋。世人宝之,非因人而贵也。”

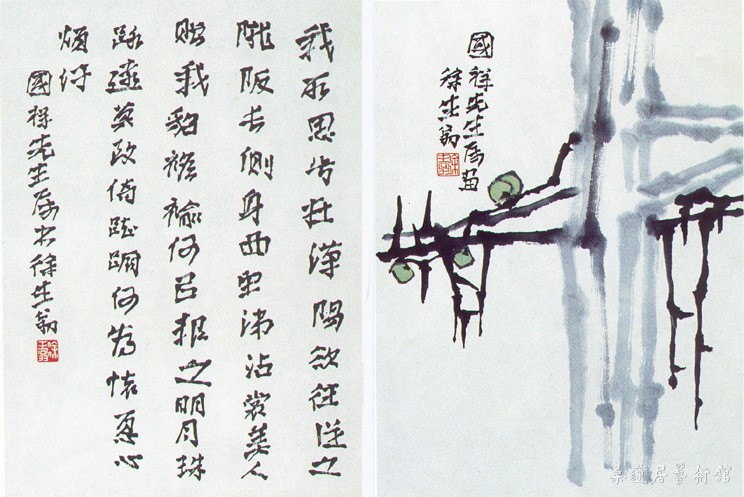

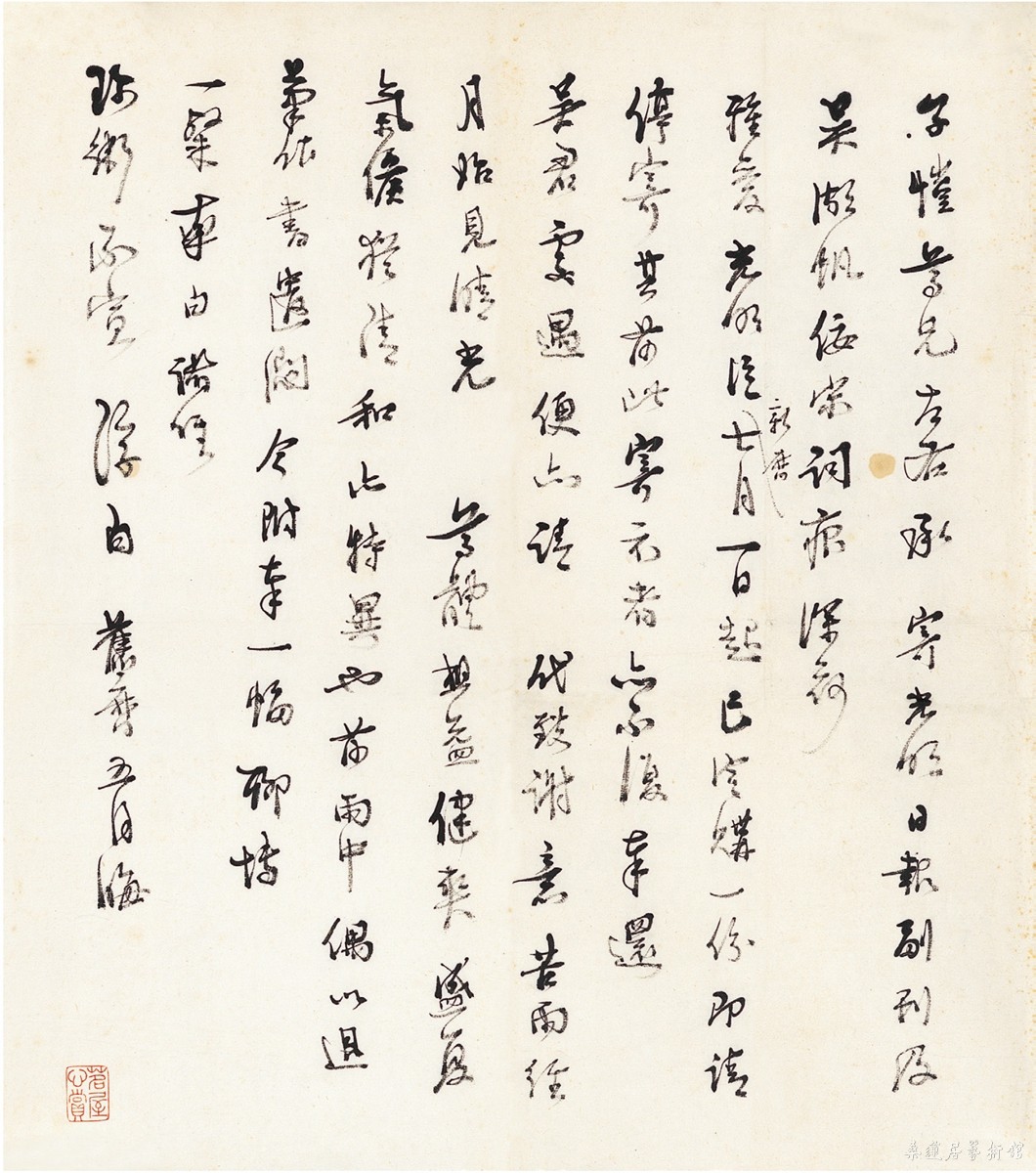

图左:鲁迅《赠台静农报载患脑炎戏作诗页》,北京鲁迅纪念馆藏

图右:鲁迅《无题》,上海鲁迅纪念馆藏

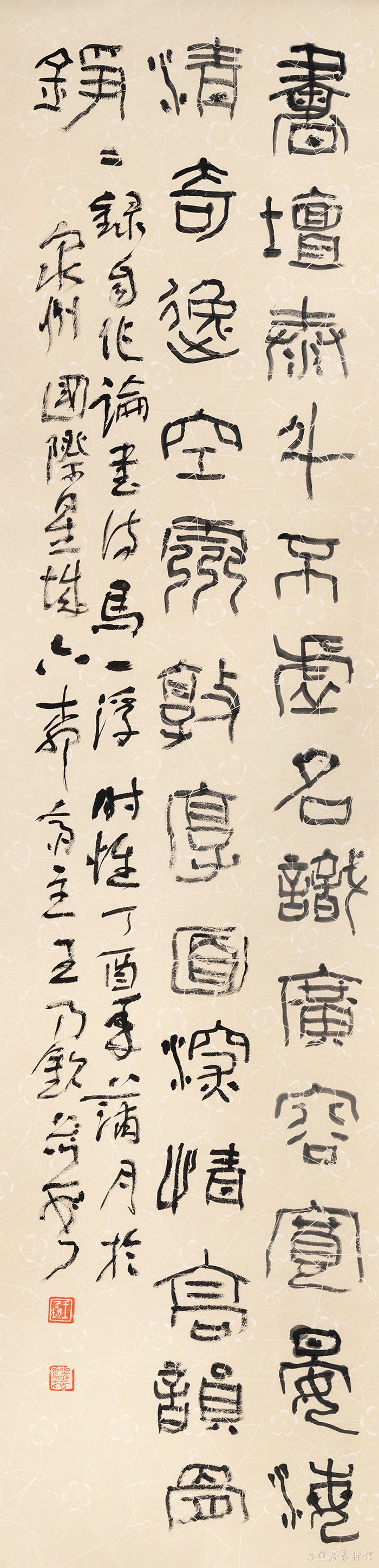

72

书坛泰斗不虚名,识广容宽晏海清。

奇逸空灵敦厚面,深情高韵骨铮铮。

录旧作论书诗《马一浮》,时惟丁酉年蒲月于泉州国际星城,六柳斋主王乃钦。

马一浮(1883-1967)

名浮,字一浮,浙江会稽(今浙江绍兴)人,中国现代思想家,与梁漱溟、熊十力合称为“新儒家三圣”。于古代哲学、文学、佛学,无不造诣精深,又精于书法,合章草、汉隶于一体,自成一家,丰子恺推崇其为“中国书法界之泰斗”。曾应蔡元培邀赴北京大学任教,蒋介石许以官职,均不应命。建国后,任浙江文史研究馆馆长、中央文史研究馆副馆长、全国政协委员。著述甚富,主要有《泰和会语》《宜山会语》《复性书字讲录》《尔雅台答问》《蠲戏斋佛学论著》《蠲戏斋诗编年集》等,所著后人辑为《马一浮集》。

马一浮先生擅长书法,各体皆备,碑帖兼取,尚古而脱古,自成一家。尤精行草及隶书,行草运笔俊利,章法清逸而气势雄强,横划多呈上翻之势,似淡拘成法,拙中寓巧,气格高古;隶书取精用弘,形成用笔温厚、结体潇洒之特点。亦善治印,朴茂而富韵致。篆隶行楷,求者苟能得其一则倍珍之。盖重其人品格之清高与夫学问之渊博。李叔同谓子恺曰:马先生是生而知之的。设有一人,生而即始读书,日览两冊,过目成诵,及马先生之年纪,其所读尚不及马先生之多。弘一法师身为一代博学多才的律宗高僧,对马氏尚有此褒评,无怪乎丰子恺著《陋巷》一文,直将马先生比同颜圣人矣。

马一浮《致丰子恺信札》

73

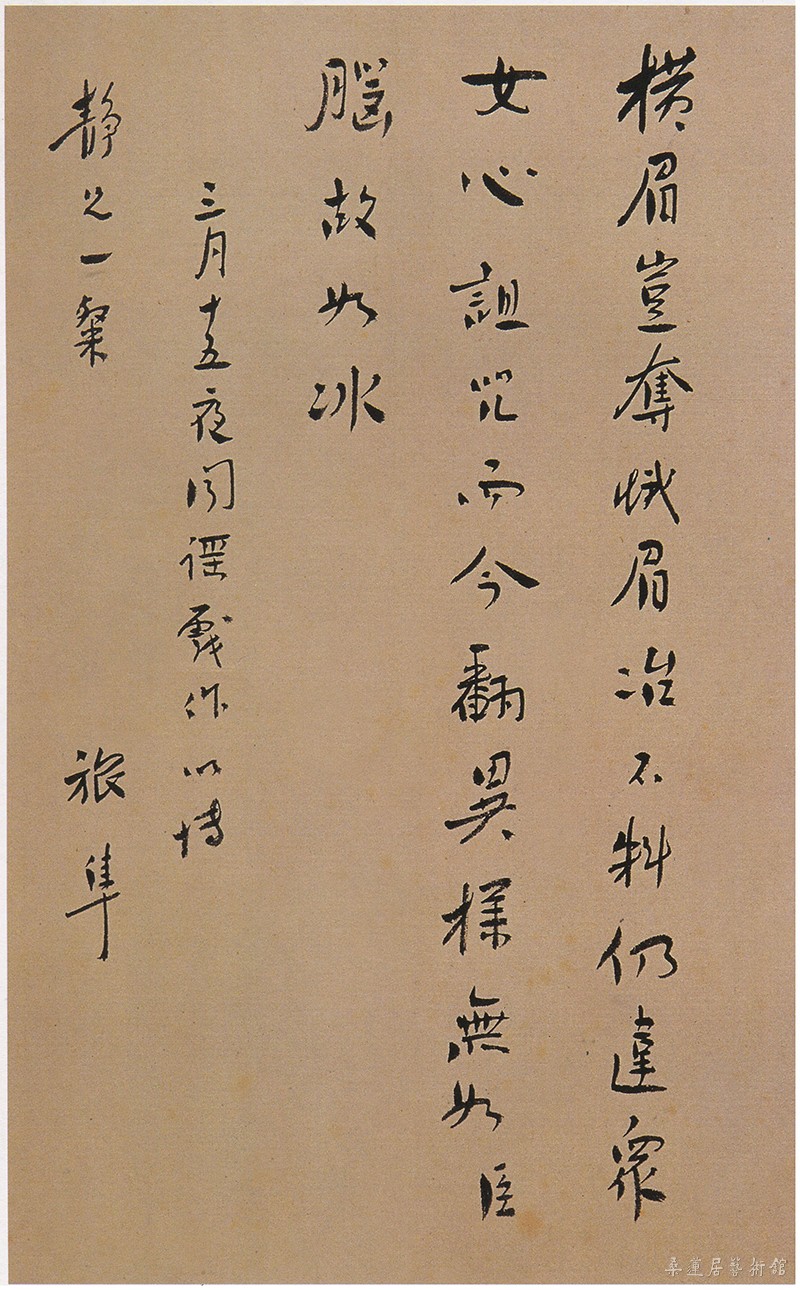

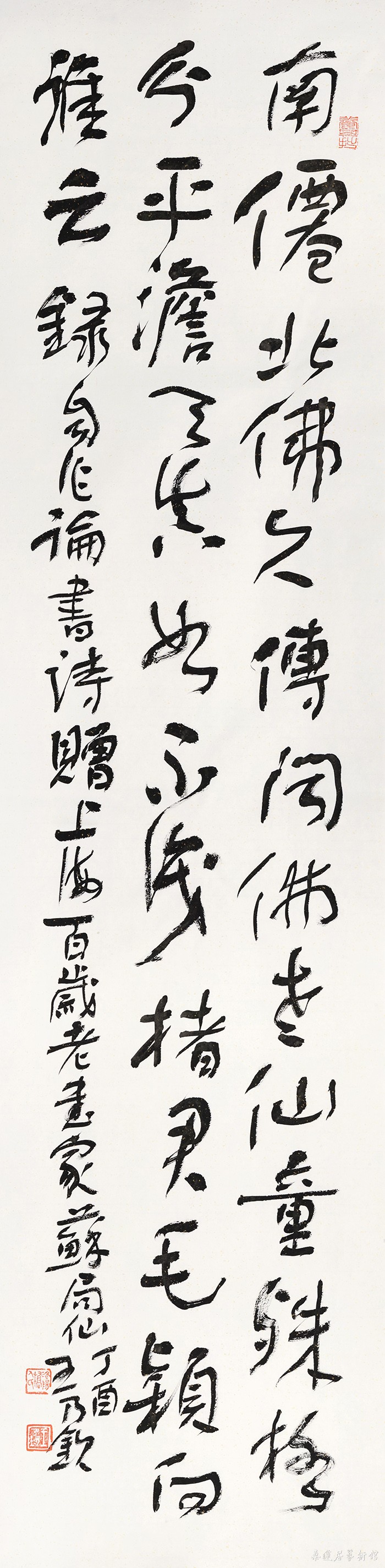

南仙北佛久传闻,佛老仙童殊格分。

平淡天真如不识,楮君毛颖向谁云。

录自作论书诗《赠上海百岁书家苏局仙》,丁酉,王乃钦。注:南仙北佛,南有苏局仙,北有孙墨佛,皆为百岁书家。

苏局仙(1882-1991)

字裕国,上海南汇人,苏东坡第28世孙,清代末科(1906)秀才。长期从事教育工作。工诗及书法。早年自学书法,写柳、颜楷书,后专攻王羲之《兰亭序》,80多年临池不懈,尤以诗联书法饮誉中外,因孙墨佛有“南仙北佛”之称。书法之外,喜爱作诗,一生写下万余首诗,被誉为“百岁诗人,史前未载”。经历了清朝、民国、日伪统治、国民党统治和新中国五个历史时期。生前为中国书法家协会会员,上海市书法家协会名誉理事。著有《东湖山庄百九诗稿》《水石居诗钞》《寥莪居诗存》。

苏局仙《行书录古文句》

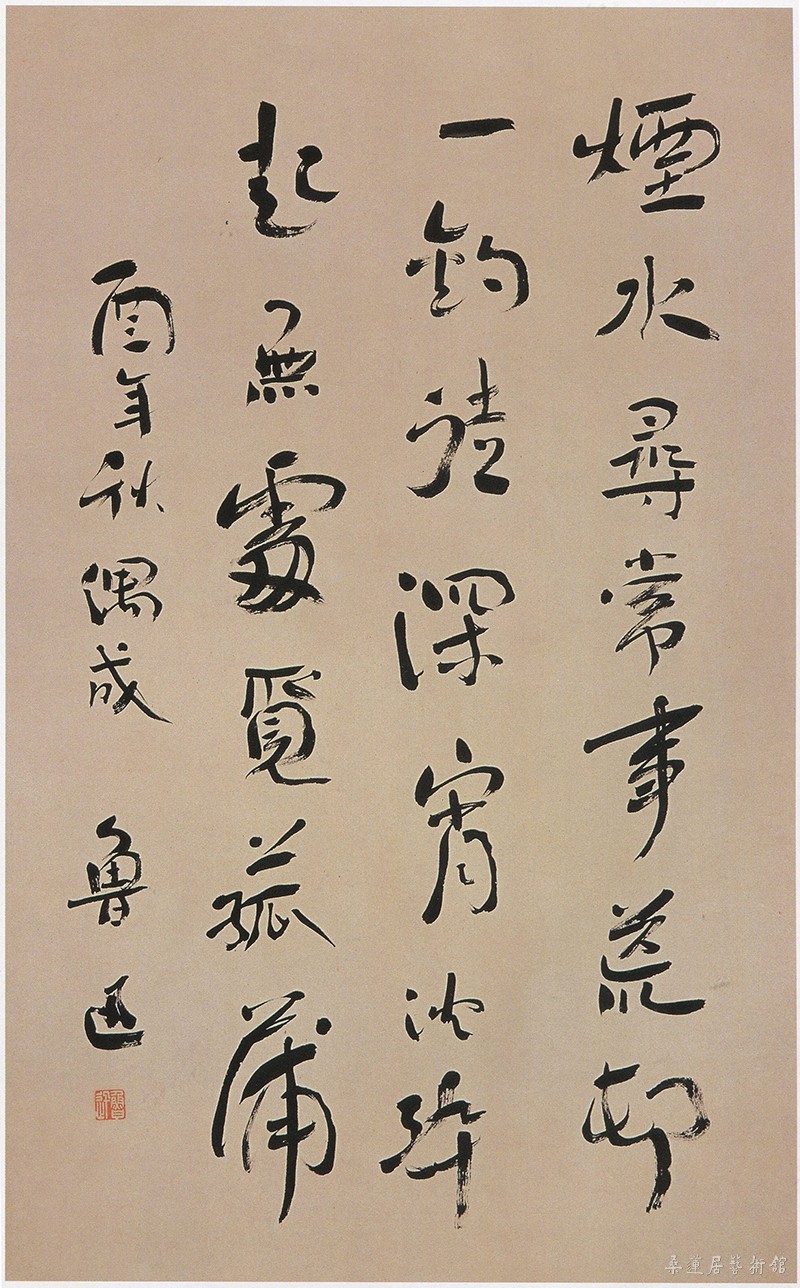

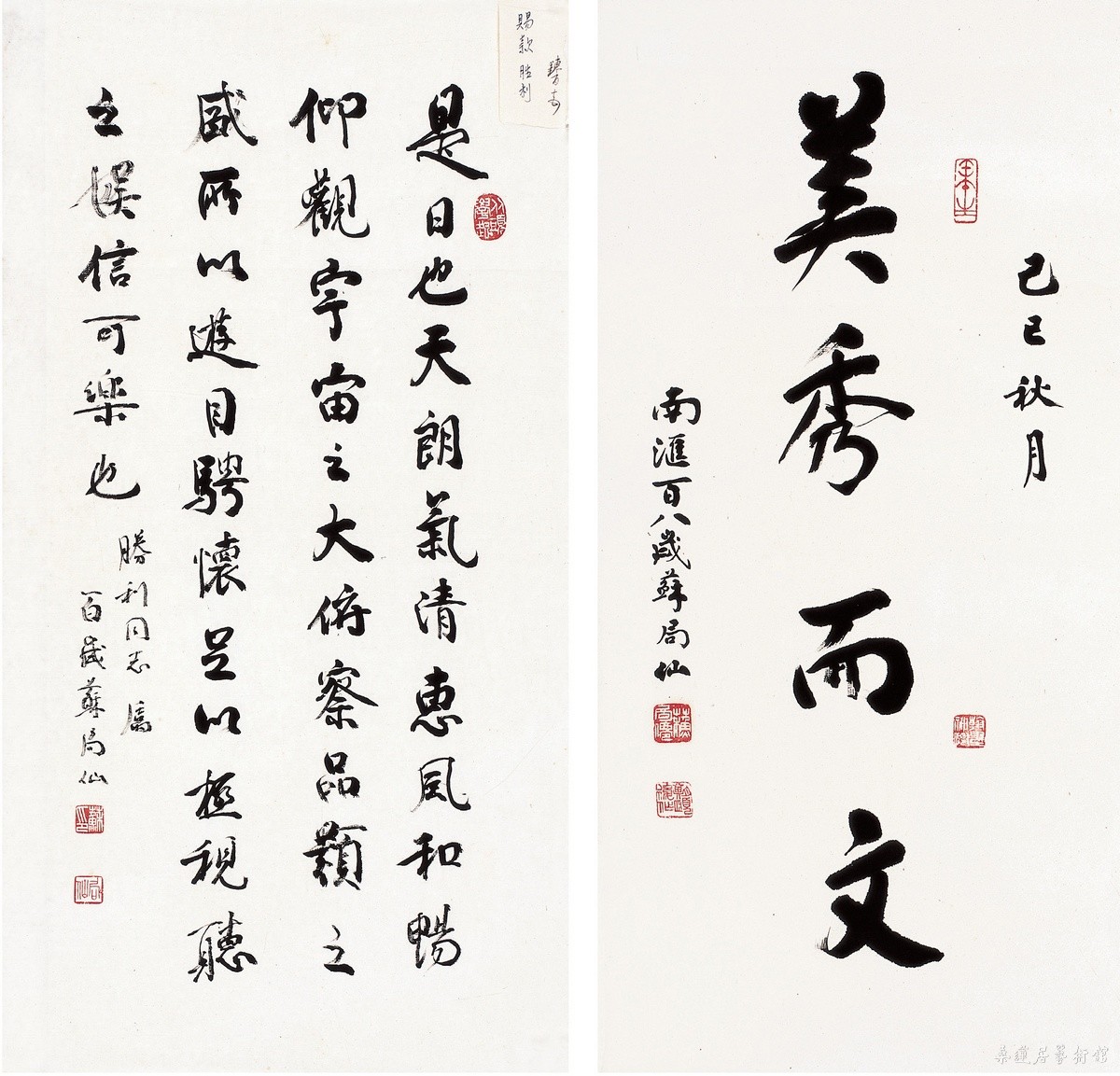

74

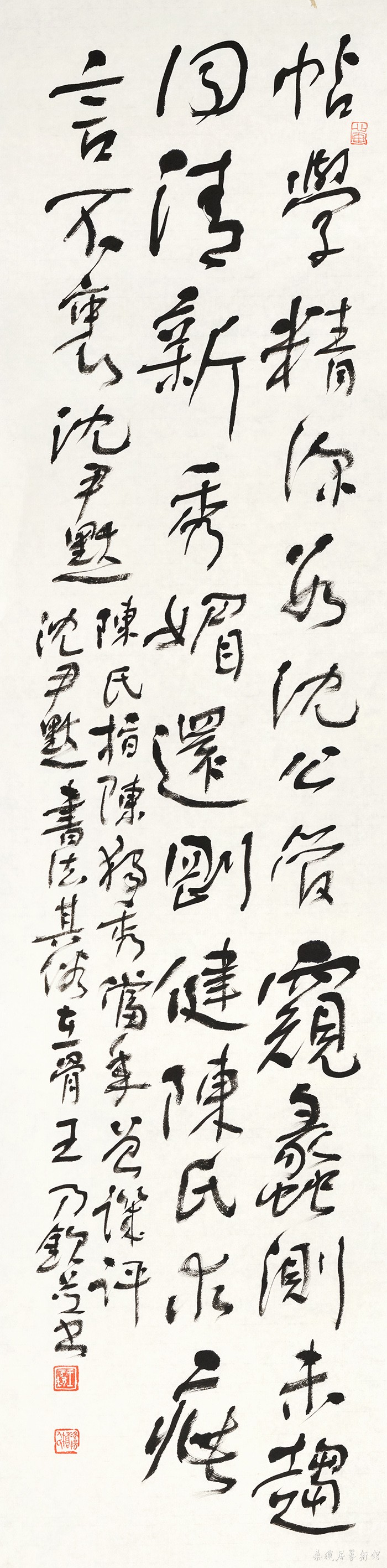

帖学精深数沈公,管窥蠡测未趋同。

清新秀媚还刚建,陈氏求疵言不衷。

《沈尹默》,陈氏指陈独秀,当年曾讥评沈尹默书法“其俗在骨”。王乃钦并书。

沈尹默(1883-1971)

原名君默,字中,后更名尹默,号秋明、匏瓜。浙江吴兴人。沈尹默初以诗名,是五四新文化运动的一员主将,30岁就在北京大学做教授,所交游者皆一时风云人物。少时即学书,地方上颇有书名,然其时陈独秀见沈尹默写的一首诗,独对沈说:“诗很好,但字则其俗在骨。”沈尹默此后开始勤奋练字,如是不间断者两三年,书法面目从此一变。

沈尹默以学帖出名,于碑版亦下苦功。近50岁时致力于行草书,从米南宫而释智永,而虞世南,而褚遂良,再上溯二王。又在故宫博览历代名迹,眼界大开。书法由此大进,形成秀雅、俊美的个人风格。傅申先生以为,沈尹默的“细笔的楮楷,真是清隽秀朗,风度翩翩,在赵孟頫后,难得一睹。”陆维钊教授评沈老书法云:“沈书之境界、趣味、笔法,写到宋代,一般人只能上追清代,写到明代,已为数不多。”他的书法用笔挥洒自如,如行云流水,自然流畅。笔墨跌宕起伏,浓淡相间,有欧阳修之神韵,带赵孟頫之骨肌。

书法实践的同时,沈尹默也深入研究了书法理论。著有《二王法书管窥》、《历代名家学书经验谈辑妻释义》《秋明室杂诗》、《秋明室长短句》等。

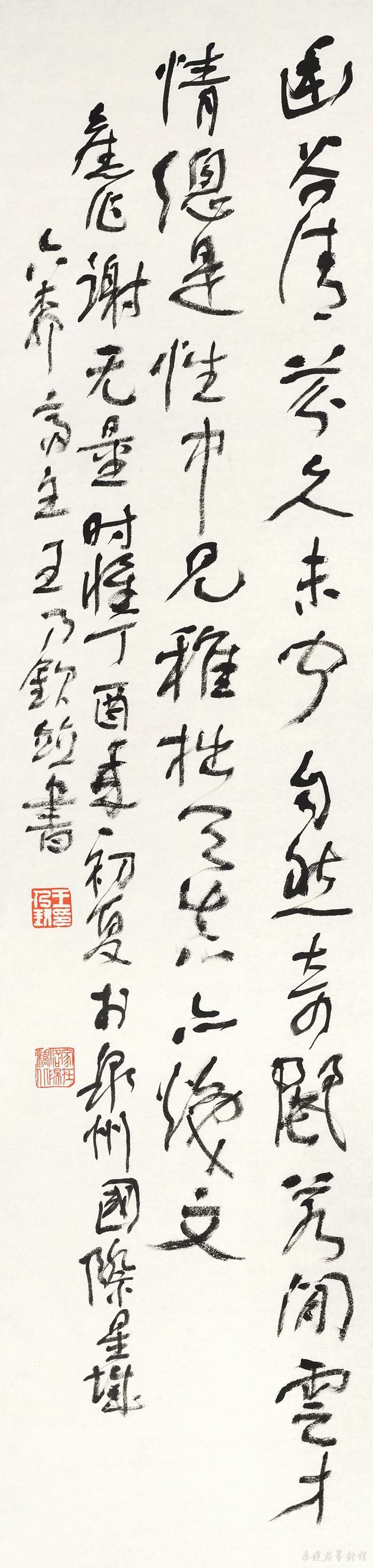

75

幽谷清芬久未闻,自然奇丽若闲云。

才情总是性中见,稚拙天真亦焕文。

旧作《谢无量》,时惟丁酉年初夏于泉州国际星城,六柳斋主王乃钦并书。

谢无量(1883-1964)

原名蒙,字大澄,号希范,后易名沉,字无量,别署啬庵。四川乐至县人。近代著名学者、诗人、书法家。早年积极参加社会革命活动,先后担任过《京报》主笔、孙中山先生大本营秘书长、参议长、黄埔军校教习等职。孙中山逝世后,潜心改志,从事教育与学术,以学者身份终其生。

谢无量著作等身,以其文史及词章方面的辉煌成就,名重今世。由于他博古通今,含蕴深厚,兼之具有诗人气质,襟怀旷达,所以表现在书法上就超逸不凡,形成了他独特的风格,在书坛独树一帜。从他的手迹中可以看出他对魏晋六朝的碑帖曾下过相当的工夫。从行笔来看,受钟繇、二王及《张黑女墓志》的影响极为明显。从结体来看,则可窥见《瘗鹤铭》以及其他六朝造像的迹象。他并不以书家自居,初也不以书家名。那种异于常规的“孩儿体”书法,不太受世人青睐。但有真眼力的人知道,谢无量乃藏龙卧虎,本不是一般俗家俗字所可比肩的。于右任先生曾说,谢无量的书法“笔挟元气,风骨苍润,韵余于笔,我自愧弗如。”沈尹默先生也曾赞曰:“无量书法,上溯魏晋之雅健,下启一代之雄风,笔力扛鼎,奇丽清新。

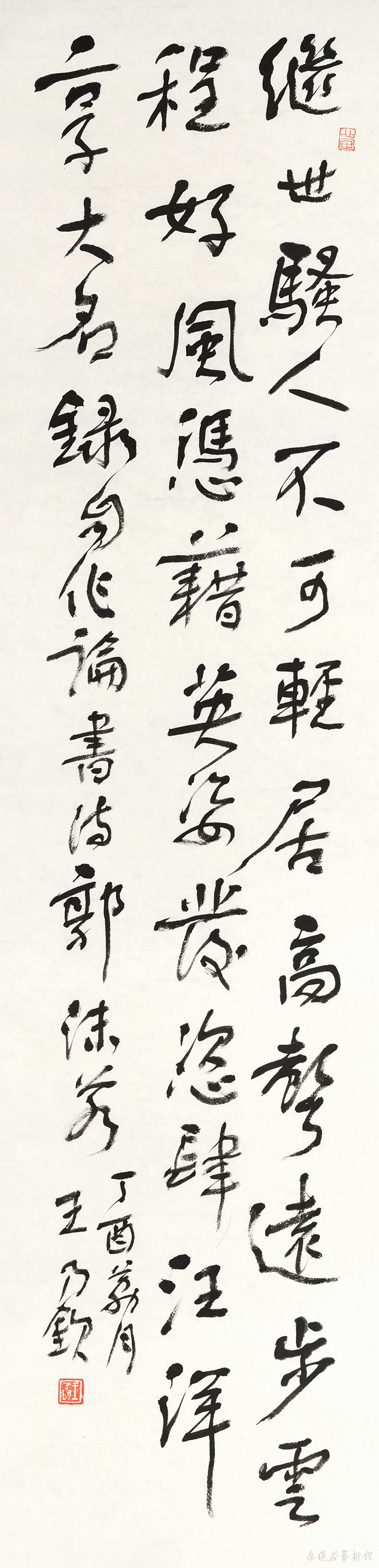

76

继世骚人不可轻,居高声远步云程。

好风凭藉英姿发,恣肆汪洋享大名。

录自作论书诗《郭沫若》,丁酉荔月,王乃钦。

郭沫若(1892-1978)

幼名文豹,原名开贞,字鼎堂,号尚武,四川乐山人,早年毕业于日本东京帝国大学医科。现代杰出的作家、诗人、书法家、剧作家、翻译家、历史学家、考古学家、古文字学家。曾任中国科学院院长、中共中央委员、人大副委员长、政协副主席、全国文联主席。

郭沫若是中国现代史上一位颇具争议的人物,在文学、历史学、古文字学等广阔的学术领域里留下丰厚遗产,影响深远。郭沫若在书法艺术方面的造诣,同样在现代书法史上占有重要地位。郭沫若以“回锋转向,逆入平出”为学书执笔八字要诀。其书体既重师承,又多创新,展现了大胆的创造精神和鲜活的时代特色,被世人称为“郭体”。郭沫若以行草见长,笔力爽劲洒脱,运转变通;其楷书作品虽然留存不多,却亦见功力,气贯笔端,形神兼备。沈尹默有诗评曰:“郭公余事书千纸,虎卧龙腾自有神。意造妙掺无法法,东坡元是解书人。”

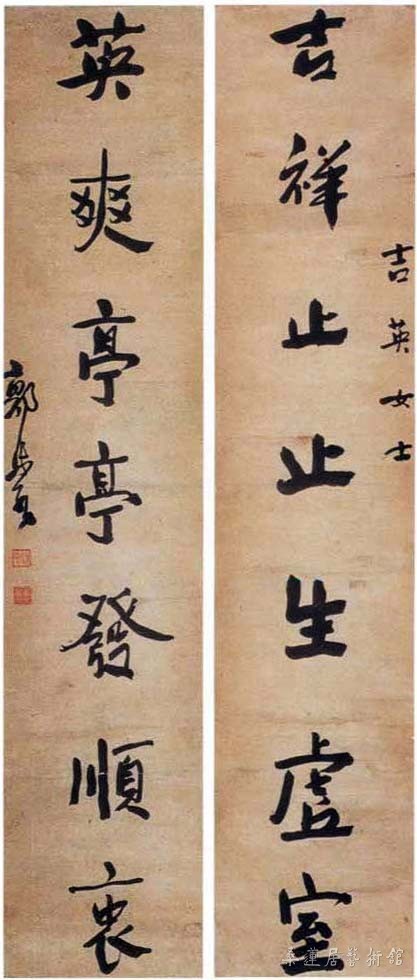

郭沫若《赠吉英女士嵌名联》南京十竹斋藏

1947年生,号六柳斋主,福建省泉州市洛阳桥人氏。1966年毕业于惠南中学,1982年毕业于厦门大学中文系。现为中国书法家协会会员,中国沧浪书社社员,中华诗词学会会员,福建省书法家协会常务理事,菲律宾中华书法学会学术顾问,国立华侨大学美术学院教授,福建省社会科学优秀成果奖评委。书法作品曾两次蝉联全国书法大奖赛一等奖。

长期从事格律诗词创作,著有《王乃钦诗书作品集》(两部)、《王乃钦诗笺》、《王乃钦楹联书法作品集》。

第一期:《三公山碑》、《石门颂》、张芝、钟繇、王羲之、《兰亭序》、王献之、智永

第三期:李邕、颜真卿、张怀瓘、李阳冰、颜真卿、《祭侄文稿》、柳公权、杨凝式

第四期:蔡襄、苏轼、《黄州寒食帖》、黄庭坚、米芾、鲜于枢、赵孟頫、宋克

第六期:徐渭、董其昌、张瑞图、黄道周、王铎、倪元璐、傅山、八大山人、金农、张照、郑板桥

第七期:刘墉、梁同书、王文治、翁方纲、钱沣、邓石如、伊秉绶、吴让之、何绍基

第八期:张裕钊、赵之谦、翁同龢、吴大澂、杨守敬、吴昌硕、沈寐叟、康有为

未完待续...

@ 桑莲居优质原创,转载请联系授权。