弘石

Hongshi

策展人、艺术评论、画画。

曾任《藏画导刊》主编、雅都美术馆馆长。

现于北京和日照设立了工作室。

▎我以为,到日照,找弘石,可以成为热爱艺术朋友们共识。

近海楼访弘石

文/冯国伟

有些人,见不如不见;有些人,是一定要见的,见了才知道那些文和画背后的感受是否真实。

近日,因有事去山东日照,就想借机寻访一下此地的文人艺友。与去过此地办展的吕三兄一沟通,吕三言,弘石可见。我一拍桌子,此人我知道呀。遂要了电话,打过去,并相约一见。

知道弘石,当然是通过博客。给我留下最深印象的是他在日照策划过的几次展览,比如《游于艺》第一回第二回展,从策展主题到参加的艺术家都是耐得琢磨的。一个展览的品味不在于有多少名家参与,不在于多么热闹,而在展览本身所能生发的联想和意义。弘石能在日照这个小城把艺术搞得如此风风火火,不仅需要能量,也是需要眼界的。

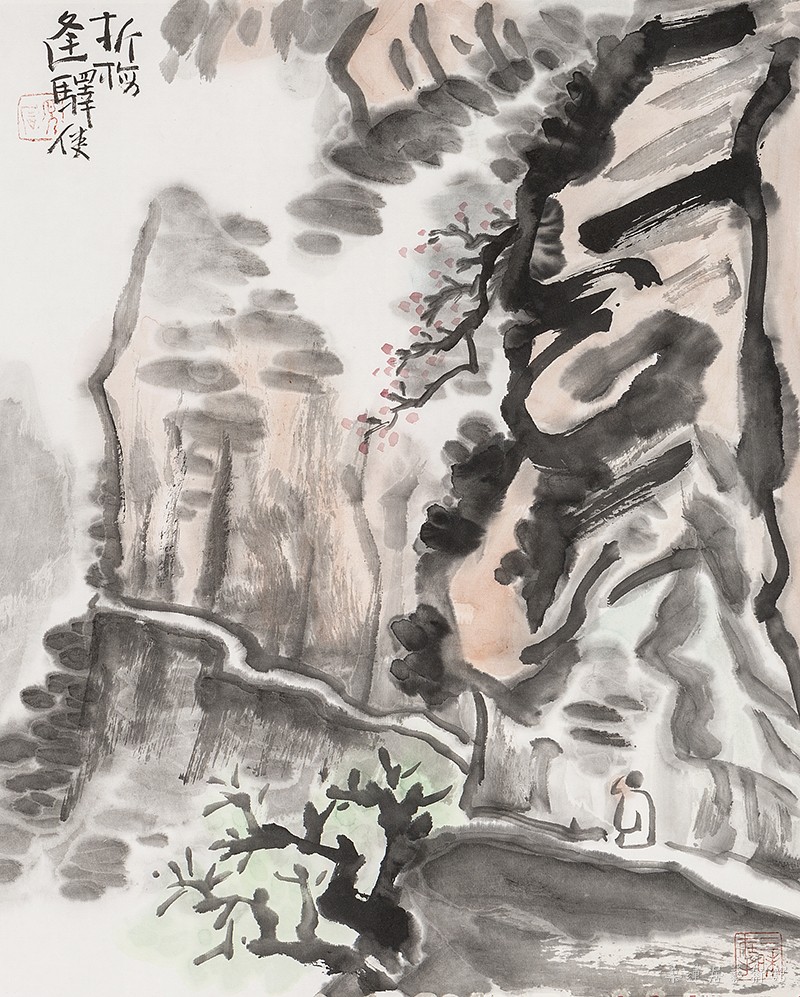

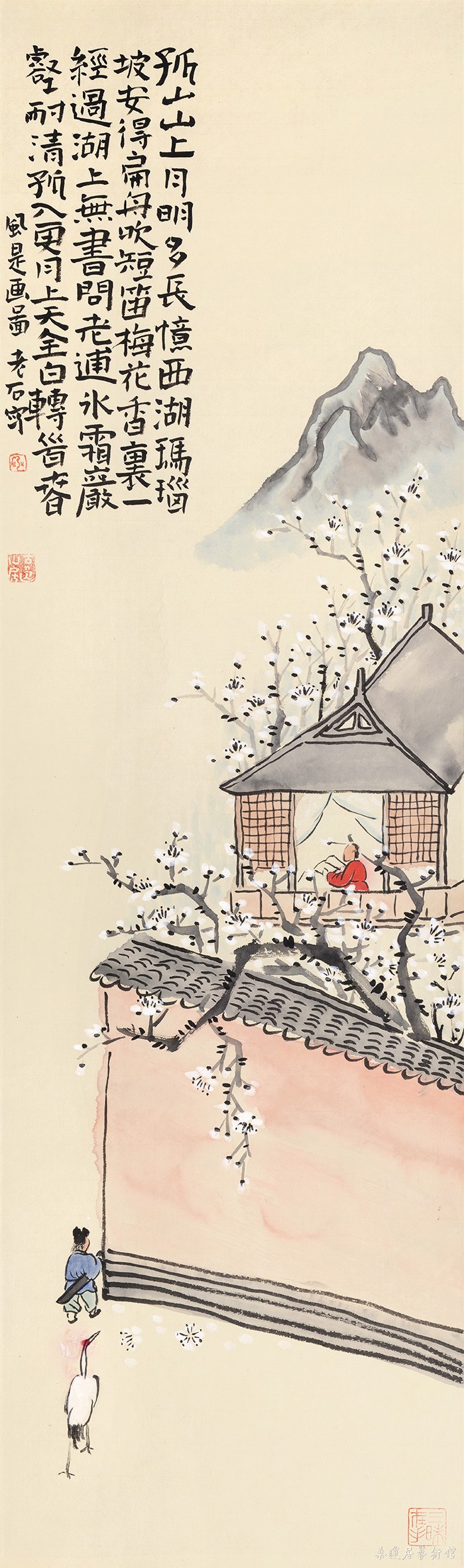

弘石 折梅逢驿使

想见自然是一定能见到的。虽然在日照火车站因为我们在拐角这一头,而弘石在那一头等待,又无法联系上,颇费了些时间。但还是值得的。

一走进弘石的近海楼工作室,最吸引我的是他两排书架,过去一看,呵呵,很多书籍竟然我也有,比如全套七本的普鲁斯特《追忆逝水年华》,还有博尔赫斯全集,卡尔维诺全集、鲁迅全集等等,当然艺术类的书在阅读趣向上就更近了。我相信,阅读的品味和兴趣是成为朋友最重要的养料。仅凭此一项,我跟弘石其实就是有缘人。一聊之下,才知道,缘份还不止在阅读上。弘石跟我都曾在中央美院美术史也进修过,都师从尹吉男老师,都专注口叙史的学习。算来也是早我几年的同门师兄了。真是感慨:人生何处不相逢呀。顿然亲近之心大生。

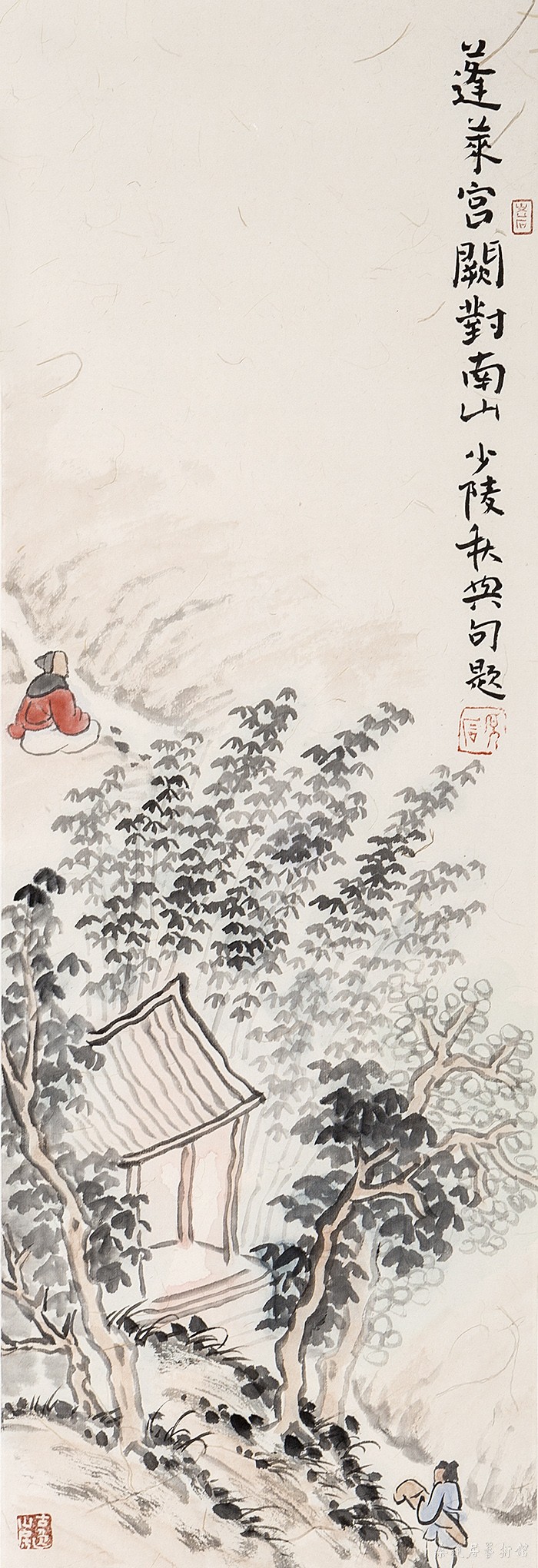

弘石 蓬莱宫阙对南山

趁着弘石与同去的视觉评论人,从杭州来的兄弟张海龙聊天之际,我又细细端详起弘石的近海楼。一看,嚯,好东西还真不少呀。有韩羽的字与朱新建的画与对联,贾平凹老师题写的《近海楼》斋号,有石开、于明诠、吕三等的字画。其中最有趣的一幅作品是弘石的女儿写的《山月随人》,放在这名家之中,也别有洞天。从这些展既能看出弘石的交游和视野,也能感受到他对艺术的爱好和品味。

坐下来喝茶再聊,海阔天空,每每有思想交汇的乐趣。于是窜掇弘石把他的作品拿出来我们欣赏一下。没想到,弘石又给了我一个惊讶。他的作品数量不仅很大,而且作品的格调非常高,作品的面目也非常多。细细一想,也释然。他对艺术的理解和品味本就摆在这里,无论为人做画气息一定是贯通的。

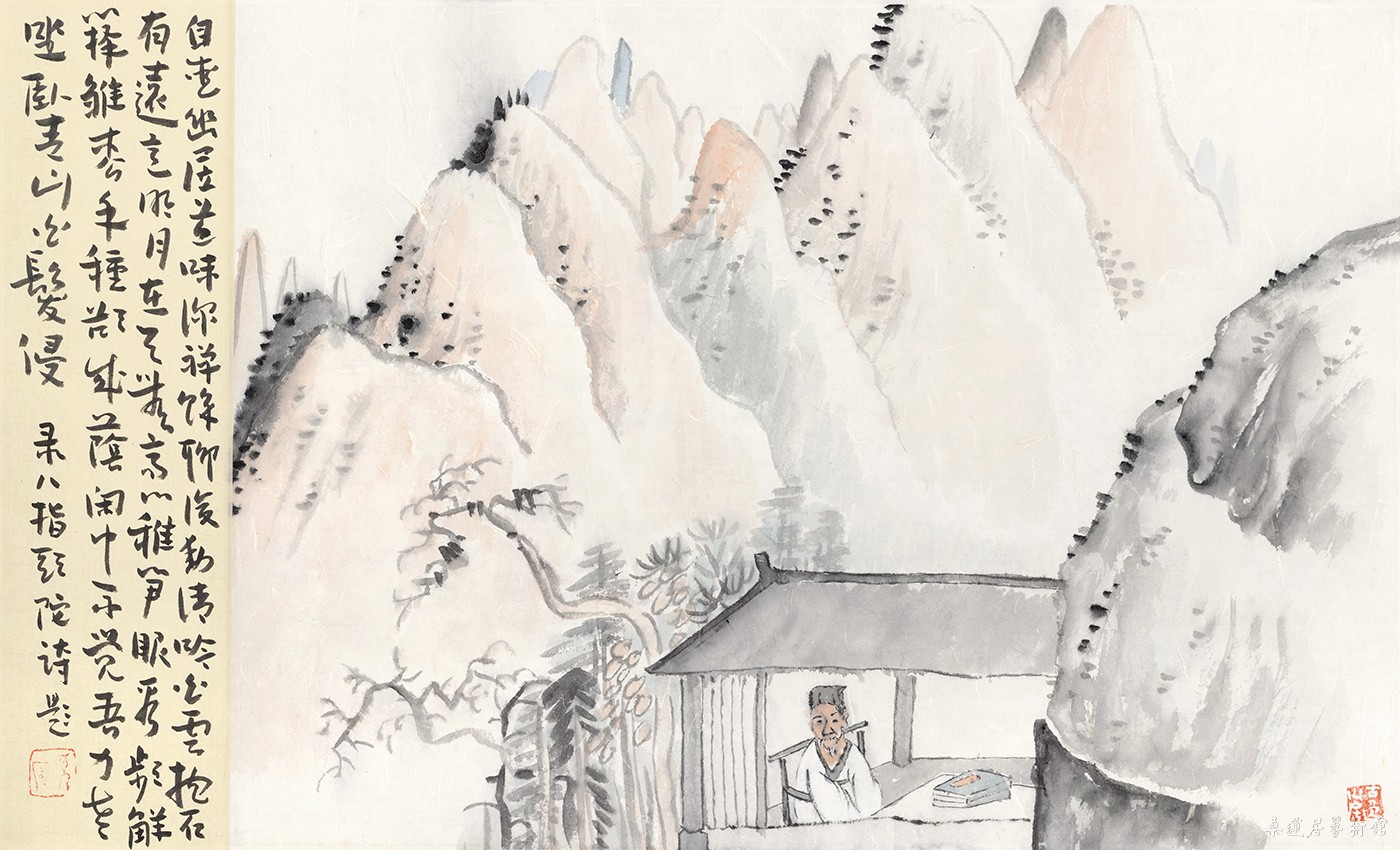

弘石 八指头陀诗意

从画里能够看出弘石是个很具有学习能力的人。这种学习能力不仅在于刻苦,更在于对应自身的能量补充。他不仅学古人,比如八大、元人山水。也学当代人,比如韩羽,甚至吕三。对此,弘石有其自身的理解,现代画家学当代人往往觉得浮浅。其实不然,人人身上都有可取之处,无论古今,关键在于这个对自身的绘画是否有益。这一点我倒是大为赞许的。古今不是艺术高低的评判标准。他的画里还可以看出他的性情。不是一味地求真求像,而是向自己内心的感受靠近。所以他的画可以看出他的兴趣和爱好,看出他的阶段性和方向,也可以看出他的随性和率意。比如他的拟古山水得很大家喜欢,但他却不愿意多画,反而喜欢那种颇具生拙的意笔画。而且他的兴趣也在不断发生变化,阶段性很强,每一阶段都有不同的涉猎。我把这当作一个艺术家的野心和疆域。至于何时停留,再建设自己的家园,完全有待弘石自我的调整和心境。

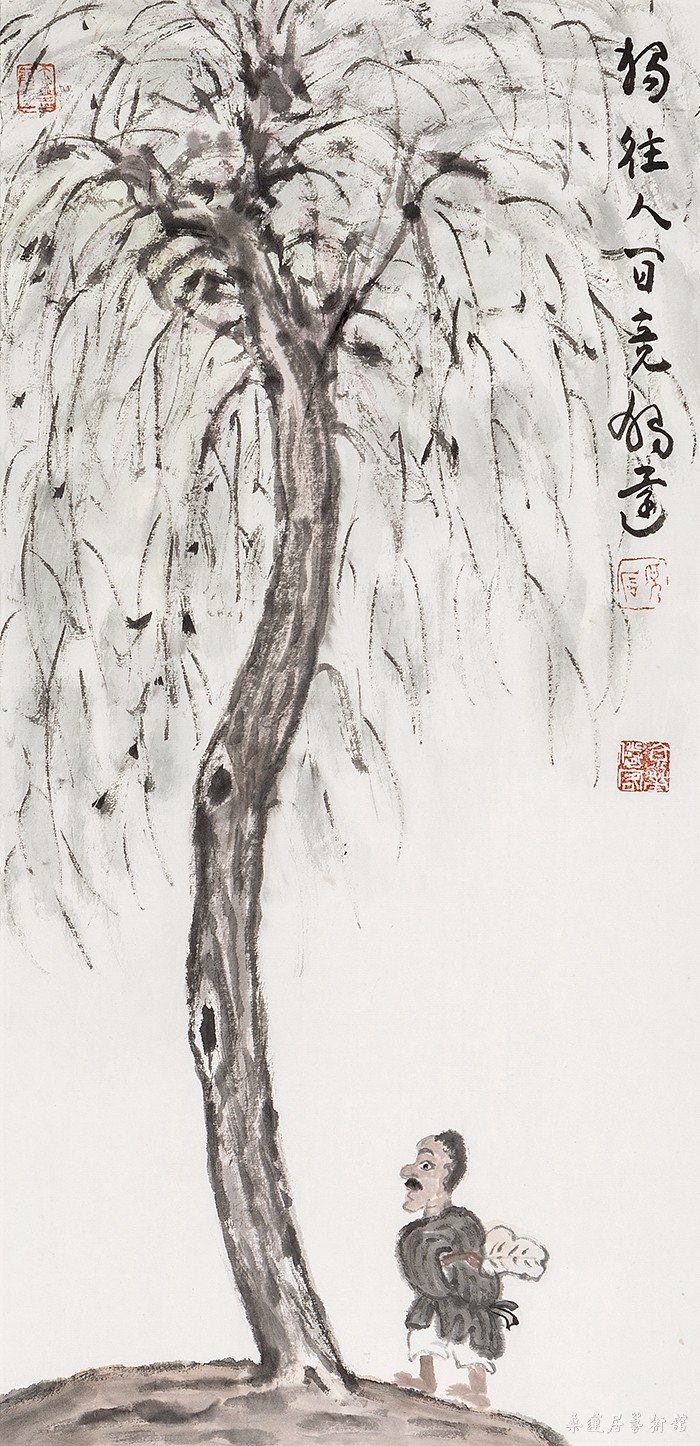

弘石 独往人间竟独远

弘石曾多年在北京游历,求学问道办刊,与众多当代艺术家有过对话交流,这些都对他的视野和成长有极好的引导作用。游历多年已有小成,但年过四十的弘石还是毅然回归家庭,在大海边的小城日照营造了一个颇合自己品味的“近海楼”工作室,一年为他担任馆长的雅都美术馆举办二三次有意思的展览,剩下的大量时间除了每天接送孩子,就把心安置于书画之间。在这座美丽的城市,弘石其实是另一种意义上的守护者和塑造者。

从弘石处收集了些资料,本想回来后细细读读,没成想归途中在西安与胡耀炜兄小坐,喝的微有酒意,在车站丢了个盹,竟然遗失了。莫非也是天意,让更多的了解留待来日相逢。就此匆匆行文,以为记忆。

但我以为,到日照,找弘石,可以成为热爱艺术朋友们共识。

弘石 孤山山上月明多

▎人生的智慧往往一如击石出火闪烁即逝,但存留在这本集子里一问一答笑谈之中的机锋都注定不会因为某人的突然离去或老去有所改变。

长风吹海日,忽然到梦间

——弘石访谈集序

文/ 王祥夫

在二月书坊初见弘石,印象中弘石像是不怎么爱说话。其时他正在为二月书坊主编一份与美术有关的报纸,所以整天总是在忙。因为做主编,当然所有与报纸有关的文章、图片乃至版式,小到字形与字号都要他一一经手过目,是琐碎繁忙。那天我去二月书坊看怀一新栽的菖蒲,他看到我,一把将我拉住说正好请我来做一回访谈,那天人也不多,恰合适谈话,便坐在那里,每人一杯清茶徐徐谈起,其间说东到西均不离文学与书画,当时令我吃惊的是弘石的阅历和学识竟然能十分的宽阔,而且往往可以直击重点,尤其是他对中国当下文学的熟稔更让我吃惊。他所问到的问题是十分丰富,有时倒要我认真地想良久才答得上。后来他从日照的海边赶过来看我,已是三四年后的事,我请他吃饭,那天下着雨,店里客人既不多,所以我们交谈甚是欢洽,饮酒间,弘石忽然兴起,同桌的人是毫无准备,他猛一击桌子,高声地说起山东快书来,是声震梁栋或屋顶上的瓦片都要为之跳动,只可惜现在的酒肆没有瓦片,要是有,也许要掉下几块儿,当时让我感到这就是齐鲁之声。惟有齐鲁之声才能如此让人震动,吴越之声,或燕赵之声恐怕都不行。弘石是一个既沉稳而又见性情的人。只不过他近几年胖了些,看着他,让人顿感时光之易逝。在这个世界上,能做成大事的人毕竟不多,即使是做小事,也不那么容易,而往往是,大事也好,小事也好,事情还没做多少,人已纷纷老去。不知有多少人,几乎都是在“人不寐,将军白发征夫泪”这样的情境中做无奈奔突。世事纷乱如此,倒不管你是“将军”还是一介“征夫”。

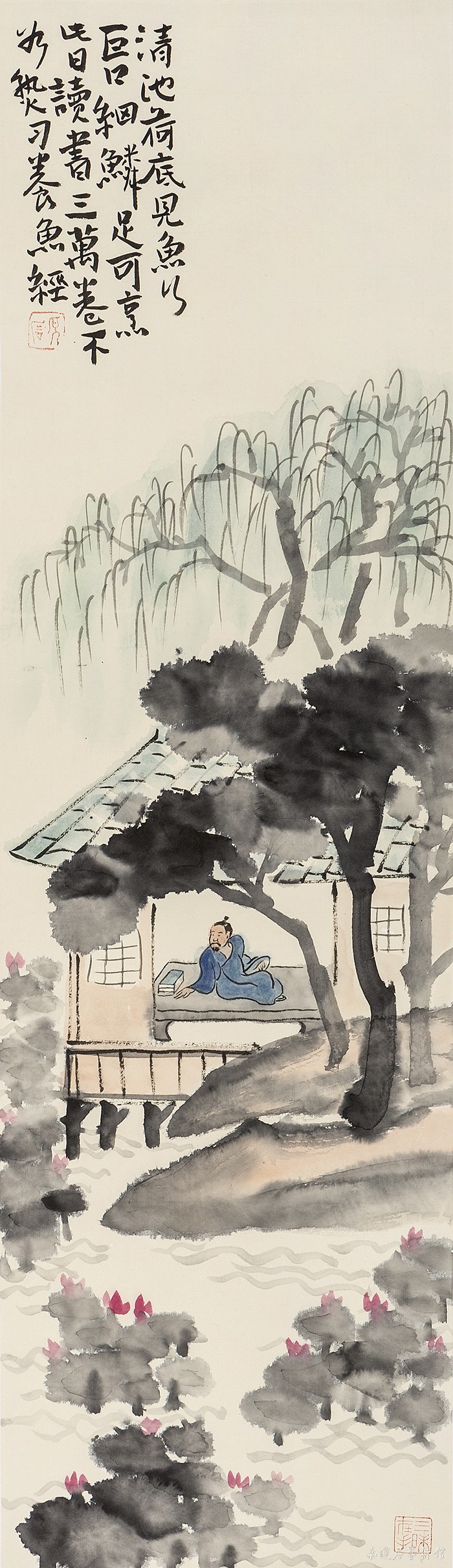

弘石 清池荷底见鱼行

在这本以访谈为主的集子里,更可以看到或揣摸到的是弘石的精神气象和学问所在,一个人在那里发问,另一个人在那里回答,看似简单,其实不那么简单。都有学问和脾性在里边。说到访谈,一般来说,问的人最好要比答的人高一筹,若出问便是“小儿科”,双方便很快会感到索然无味,再问下去,也许只好相对无言惟有川流不息地喝茶了。这本书是弘石访谈了许多国内的画家作家和文化名人之后的“集腋成裘”之作。这本书的好,予以为就好在可以让人看到许多文化名人或作家画家艺术家们的“隐私”,在别样的文章里看不到的东西在这里几乎都可以看到,这就是访谈的好。做为人类,几乎是,人人都有那么一点点“窥私”之癖,这本书的好就是可以让感兴趣的读者一窥艺术家们的生活之私,思想之私和艺术之私,这比看一幅画或一篇介绍性的小文都有意思。其妙处还在于:一个人怎么问,另一个人怎么答。一问一答,机锋所在,往往能开人心智或博人一笑,或学术的引深也会在不经意的瞬间问答中如击石出火,让人不能忘怀。这完全基于一个人的学养和思维的敏锐。弘石的机锋是出自思惟而不仅仅是嘴上的说辞。

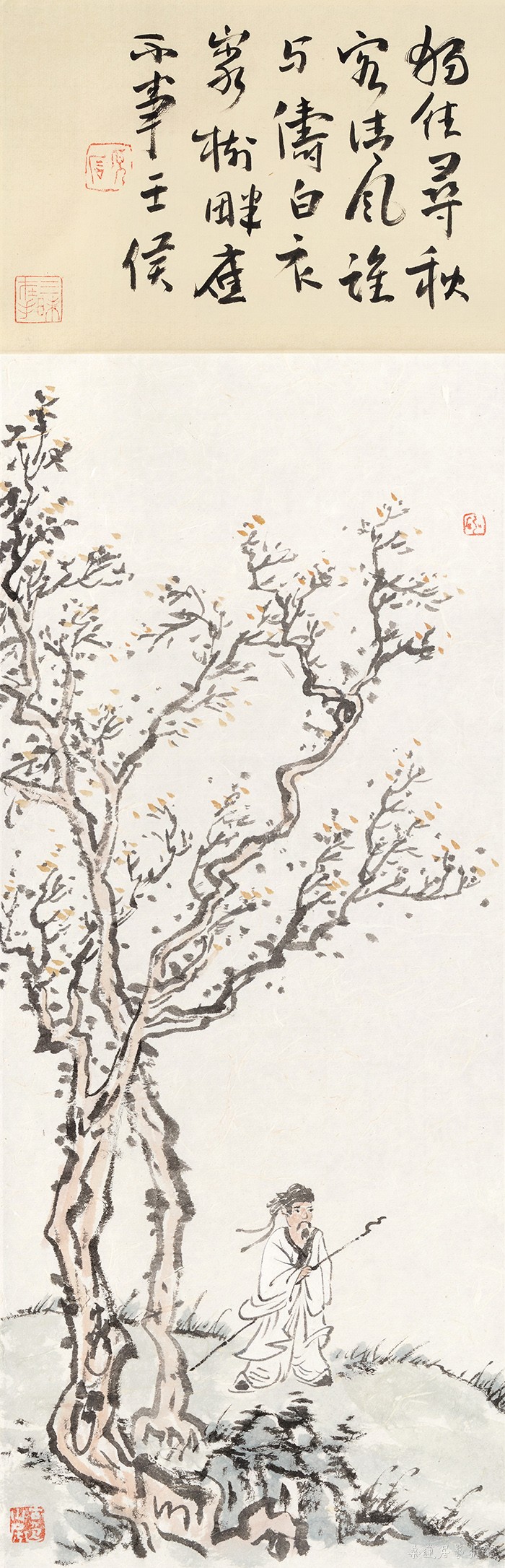

弘石 独往寻秋客

弘石的笑没有过渡,说到有趣处,很认真的一张脸,忽然咧开,当然是嘴,猛然笑起来。不像有些人的笑像是一朵花,是慢慢开放。他的猛然,也就像他于人毫无防备的情况下突然说起他的山东快书来,往往让人精神一振。那一次我在二月书坊,已经喝多了,弘石非要我写字,是“近海楼”这三个字。因为酒醉,我错把“楼”字写成了“屡”,“近海楼”是弘石的书房兼画室。我希望他的“近海楼”打开楼窗真可以看到澹澹的大海,看到大海千万叠的浪。弘石告诉我“日照”的意思就是最早被太阳照到的地方。查查地图,果真是这样,这个地名让人感到温暖。弘石现在还住在日照,日照不但有弘石,日照还出好绿茶。

想了不止是一次了,春天好风好日的时候我要赶到日照去喝一杯好茶,找一个可以看到海的楼窗,要一壶日照的新绿,或就再听弘石说两句山东快书,这是一件让人感到快意的事情。再回到这本访谈集——人生的智慧往往一如击石出火闪烁即逝,但存留在这本集子里一问一答笑谈之中的机锋都注定不会因为某人的突然离去或老去有所改变。

人生真是短暂!所以这本书才更加珍贵。

是为序。

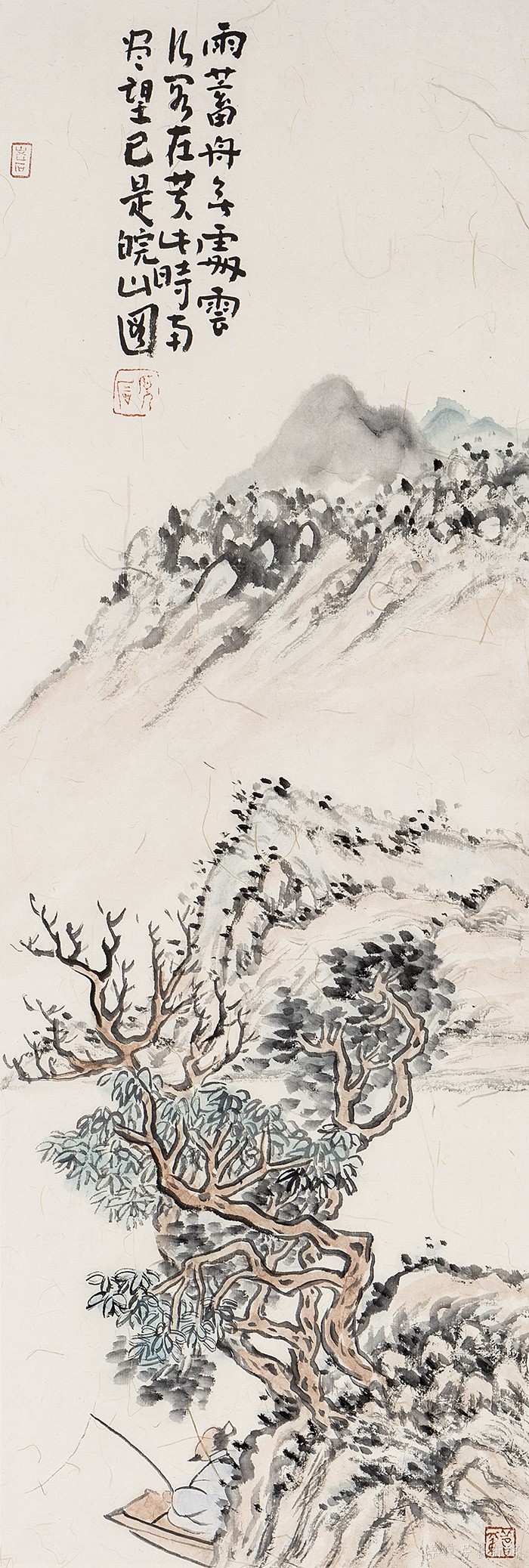

弘石 雨蓄舟无处

▎作品图片扫描自桑莲居。余下文图来源网络。