庄严◆慕陵

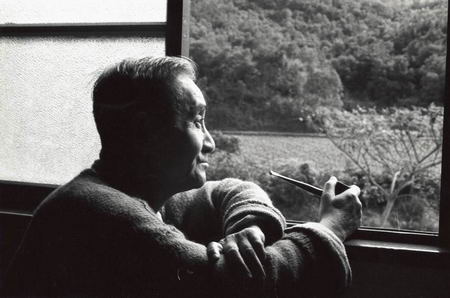

· 故宫文物收藏在台中雾峰期间(1950-1965),时任古物馆馆长的庄严先生于1956年在库房内检查珍藏的瓷器和玉器。

庄严,字尚严,号慕陵,出生于吉林省长春市。1920年入北京大学哲学系,1924年毕业,经北大教授沈兼士推荐,担任“清室善后委员会”事务员。庄严历任故宫博物院古物馆第一科科长、安顺办事处主任、巴县办事处主任、台北故宫博物院古物馆馆长及副院长等职。

. . .

1945年8月,日本接受同盟国波茨坦宣言,宣布无条件投降,我国辛苦的八年抗战终获最后胜利。当年秋天,故宫博物院重庆总办事处随即规划复员南京事宜,并拟定四项原则:一、所有疏散后方之文物,仍迁回南京。二、文物复员按巴县、峨嵋、乐山次序,先在重庆集中,再循水路直运南京;国子监石鼓十箱及石鼓文音训碑一箱,因体积庞大,重踰吨余,则由陆路回京。三、商请经济部同意,拨交重庆南岸海棠溪向家坡贸易委员会旧址,作为临时集中库房。四、临时集中库房之接收整理事宜,由巴县办事处庄尚严主任率同仁办理。

1946年一月,原巴县办事处所藏的80箱文物精华,再度由卡车北运重庆。印象中这趟从飞仙岩到重庆的旅程,和一年多前从安顺来时完全不同:一来大家心情都很好,二来天气晴和,一路两旁都是翠竹绿树,让人更感愉快,而不到一天的行程,很快就让我们到达战时最重要的大城市——陪都重庆。

我们在重庆南岸向家坡的新住处,是我有生以来最宽舒的地方。房子建在山坡的平缓处,大概是原来贸易委员会主管的居所。虽然是平房,但前面有个种了花草的庭院,屋后则是一大片松林,旁边还有好多李树;从林间空隙处看出去,可以远眺长江和对岸的重庆市区。在这里父亲的工作十分繁忙,由于人员不足,母亲也被延揽进入故宫,协助整理三地文物与同仁会集后,以及复员南京前的各项准备工作。

1947年(卅六年,即民国三十六年)转移国宝的故宫博物院部分工作人员在重庆合影。前排怀抱小孩者即为庄严先生,小孩为庄灵(此图按时间应置于此,上期配图有误)

1945年初到1947年夏,我们兄弟都恢复了学业;大哥和二哥分别在山坡高处的南山中学和山后面的广益中学读书,而三哥和我则在坡底下的好职国民学校就读。这段时间可以说是打我出生以来最安定的一段日子。从1947年春天开始,像又大又重的国子监石鼓和一万六千多箱的各单位文物,又开始分批从向家坡启程,以民间的货运卡车陆续载运下山,或到海棠溪码头去搭船。当时马路就从学校进门处经过,每天都有好几部卡车停在路口的马路边上,碰上我们放学出来,有些淘气的同学便会用双手把自己吊挂在卡车后厢外侧下缘的金属横杆上玩。有一次,我也和同学一块去攀吊一辆货车的后尾,没想到车子突发开动,吓得同学赶紧放手落跑,我因紧张过度,当时不敢松手,以致勾缩着小腿被货车拖行了好长一段路。当时只记得自己没命的大声叫喊也没人理会,所幸后来情急生智,在车子开过一段泥泞路面时赶紧撒手摔下,结果两腿膝盖已被路上石子磨得皮破血流。为此回家后被双亲好生训斥了一顿,并且请假在床上躺了好几天。

1947年六月,我们全家还有好多故宫重庆办事处的同仁,又和古物一道,登上一艘有着朱色船身白色舱桥的华114号大登陆艇,一路从重庆顺长江东下。这是我这辈子第一次坐船,感觉比坐车还兴奋。甲板好大好平,即使航经山高水急的三峡,也不觉颠簸和惊险。一路上我还依稀记得,父亲曾指着两岸插天的崖壁,告诉我们哪里是夔门的刻石,哪里是白帝城和古栈道,哪里是牛肝马肺峡,哪里是云蒸雾绕的巫山十二峰……好几天的航程,感觉上愈到后来江面愈宽,等到两岸已经完全看不到山陵,又走了好久之后,终于来到了南京。

当年12月,故宫所有南迁到大后方的文物,都悉数运回南京,存进朝天宫的永久库房,复员工作至此告一段落;而故宫北平及南京两院区的院务,也渐次恢复旧观。这时候南京院区主要办理的任务有三:一是将古物陈列所的5415箱文物,移交给准备成立的中央博物院筹备处;二是点查1938年沦陷在南京未及后运的2954箱文物,除少数错误外,均完整无缺;三是开箱逐件清点已复员的文物,并与原始清册比对,结果并无缺失。

南京朝天宫,即故宫南京文物库房,现为南京市博物馆的所在地

故宫南京文物库房,是一幢堡垒状方形的三层高楼宇,建筑外观巍峨坚实,内部空间更大,当时分院同仁都在里面办公。至于同仁的宿舍,就盖在离库房大楼不远的冶山旁边,每幢都像俯放着的半圆柱体。房子用简单的木料悬空搭建在水泥墩上,因此又被称做“活动房屋”。由于屋顶都包被着黑灰色的铁皮浪板,所以夏天室内热如烤炉。放假时候我和哥哥都会躲到库房的廊檐下面去看书,或者到一旁冶山的树荫底下去翻石头捉蟋蟀。1948年我已在隔壁的朝天宫小学读四年级,哥哥们则已都到城里去念市立中学了。

由于国共龃龉日深,并且已经爆发内战,当时分院所有的人都逐渐感受到时局的压力,就连我们小孩子,也会从大人口中约略察觉到一股不寻常的氛围,正悄悄在周遭漫延。抗战时,父亲经常提到的马院长,一直到这时,我才第一次见到。

马衡院长是父亲北大时的老师,对父亲非常器重提携,写得一手好字;个子不高,梳平头,长方形的脸庞留着短髭;平日都穿著整齐的西装,讲话声音低沉和缓,为人稳重亲和,故宫同仁对他都十分尊敬。我还记得有一次父亲带我到他的办公室,他还和蔼亲切地垂问我的学业和兴趣。其实对于马院长的印象,我只有记得这些。一直到长大之后,才慢慢知道,原来他和父亲对于后来文物是否要迁运台湾,两人意见竟是完全相左的。

1948年9月,中国共产党东北解放军发动辽沈战役,济南沦陷,徐蚌前线战云密布,南京动荡不安。11月故宫常务理事集议,决定以600箱为范围,选择文物精品迁运台湾。其实早在徐蚌战情转急之前,故宫理事即已频频商议疏迁,以策文物安全,然移运之目的地却一直议而未决。11月10日行政院长兼故宫理事长翁文灏,邀集常务理事朱家骅、王世杰、傅斯年、徐森玉、李济等召开谈话会,会中各理事一致主张疏散运台,并由理事会秘书杭立武(时任教育部政务次长)负责筹划。另朱家骅以教育部长身份,建议择精迁运中央图书馆所藏善本图书;傅斯年则以中央研究院历史语言研究所所藏考古文物,价值不下故宫,亦宜随同搬迁;朱、傅二人之议,均获各理事同意。12月,中央博物院理事会集议,通过选择最精品文物120箱,随同故宫文物运台。之后,故宫与中博筹备处理事会合议,决定在第一批文物运台之后,应尽交通工具之可能,将两院其余藏品,一并疏运。

马衡(中)陪蒋介石(右)观看司母戊方鼎

当故宫常务理事议决文物迁台之后,行政院曾函电人在北平的马院长起程来南京,又嘱选择原留北平文物精华装箱,分批空运南京,以便安排疏散。马衡院长旋将珍品文物编目造册报院,但以身患心脏动脉紧缩症为由,婉拒南下;对装箱一事,则再三吩咐同仁:“要稳,千万别求快;安全第一,绝不能损伤文物。”于是装箱进度乃趋缓慢,延至平津战事日益激烈,马院长下令将故宫对外交通全部关闭,严禁车辆通行,以致选装之文物精品箱件,一件都未运出。后来马院长也一直留在大陆,继续在北京故宫服务。

笔者于1980年父亲在台北过世后,听专攻中国美术史的大哥庄申告诉我,当1948年父亲已经奉派押运第一批文物,即将从南京启程到台湾的时候,人在北平的马院长曾经致函父亲,如果父亲决定要护送文物去台湾,则他不惜与父亲断绝20多年的师生之情。其实来到台湾以后,笔者一直都和父母亲同住,却从未听父亲谈过这样的事。也许这是父亲当年徘徊在国家命令与师生情谊间,于是不得不作决择而造成的一处最不愿被触及的内心隐痛吧!

1948年12月,我和哥哥们随同双亲及另外三位故宫同仁,都以押运员的名义,伴随着第一批运台的320箱故宫文物精华,穿过扰攘混乱的南京下关码头,登上灰色的海军中鼎号登陆舰,与中央博物院筹备处、中央研究院历史语言研究所以及中央图书馆的文物和人员,一同启程航向东南方的大岛——台湾。那两天海峡天气阴沉,海面风强浪高,坏了一个推进器的中鼎号在海中前进,左右前后上下摇晃,人睡在大统舱,由文物箱子堆栈成上面铺盖着油布的平台顶上,觉得自己就像被不断摇筛的煤球。记得靠近舰首的地板上,栓着一只黑色大狼狗,晚上看它眼睛是绿的,由于晕船的关系,嚎吠得十分难听,而且不时伸头呕吐,害得招呼它的水兵赶紧端着大桶来接……。这样熬了四五天,登陆舰终于在26日的早上,锚泊在风和日丽、四山青翠、碧海如镜的基隆港。第一批文物就这样在历尽劫波之后,平安地到达了台湾。

事实上,迁运到台的文物,除了第一批之外,还有第二批和第三批,也分别搭乘海沪轮和昆仑号运输舰,在1949年的元月六日和二月二十二日运到了台湾。

1949年,蒋介石下令将已迁回南京的故宫文物迁往台湾。图为台中糖厂库房内,工作人员在清点文物。(梁金生供图)

◀ 1950年4月至1965年11月,迁台故宫文物全部收藏在台中县雾峰乡的北沟库房,图中的木箱都是抗战南迁时的原箱,搬动箱子者为原故宫技工人员。

▶ 1965年,台北士林外双溪故宫新馆落成,保存在台中雾峰北沟十六年的故宫文物,开始用卡车分批迁运台北,庄严(立于车旁石墩者)在旁监督。

从1949年故宫文物到台湾后,先暂放在杨梅火车站旁的仓库、接着又迁运至台中糖厂仓库寄存、后来才长置在雾峰北沟的专用库房,其间于1961年-1962年还选赴美国五大城市巡回展览,一直到1965年八月台北外双溪故宫新馆落成,父亲都始终参与其事。这20年间,他也从主任、古物馆长、一直升到副院长,并且持续工作到1969年才荣退。如果用父亲自己所写文章中的话:“从我民国十四年(1925)跨进故宫当事务员那一天开始,一直到民国五十八年(1969)由副院长职务上退休为止,前后四十五年,始终不曾离开故宫一步,自嘲是‘从一而终’,亦不过甚。”

回顾父亲与故宫文物间密不可分的一生,有得意也有遗憾,得意的是有关石鼓的包装。

1933年二月,当文物即将运离故宫之前,一天父亲接奉院长密令,要他负责把安定门内国子监两庑的秦代石鼓包裹装箱,和故宫文物一起南运。初获指令时,父亲面对又大又重且又极易损坏的石鼓,不知如何是好,经请教老友大收藏家霍保禄先生后,霍氏将包装石鼓的密方完全告诉了父亲,而父亲也就根据这一密方,集合人手,十分谨慎小心地把石鼓上已有风化现象甚至裂缝的地方,按照密方指示用镊子将极薄极软的湿棉纸,一丝一缝的逐步仔细填实,然后再一层层包裹捆扎妥当,花了一个月的时间才终于完成这项艰巨的包装工程。抗战时这批石鼓曾经先由陆路先运上海,后转南京;1937年抗战爆发,这批国之重器又由南京经陕西运到四川;1945年抗战胜利后,又再从四川经湖北江西回到南京,它们使用过的交通工具,除了飞机外几乎全部用尽。这批石鼓自从战前在北平装箱,一直到胜利还都,20多年来始终不曾开箱看过。后来父亲随文物到台,因为石鼓留在大陆,无法得知它们的保存情形,因而悬念不已,甚至“每一想起即寝食不安”。这样经过许多年,有一回,大哥庄申(在香港大学艺术系做主任)由香港寄回一张照片,并且谈到有关石鼓的事。这是由叶遐庵先生(叶公超先生叔父)所著的一本专谈中国艺术的书《遐庵谈艺录》,内中曾经谈到石鼓后来开箱的情形:“一九五六年故宫有设置铭刻馆之议,因约同人于英华殿开箱检视有无损坏,余与焉。启箱则毡棉包裹多重,原石丝毫无损……。”当时父亲看到这段文字,内心十分激动,他后来在《山堂清话》书中写到:“当我看完这段文字之后,不仅如释重负,内心更为之狂喜不已,四十多年来对于这批国宝之运迁与维护,终于得到圆满的交代。”

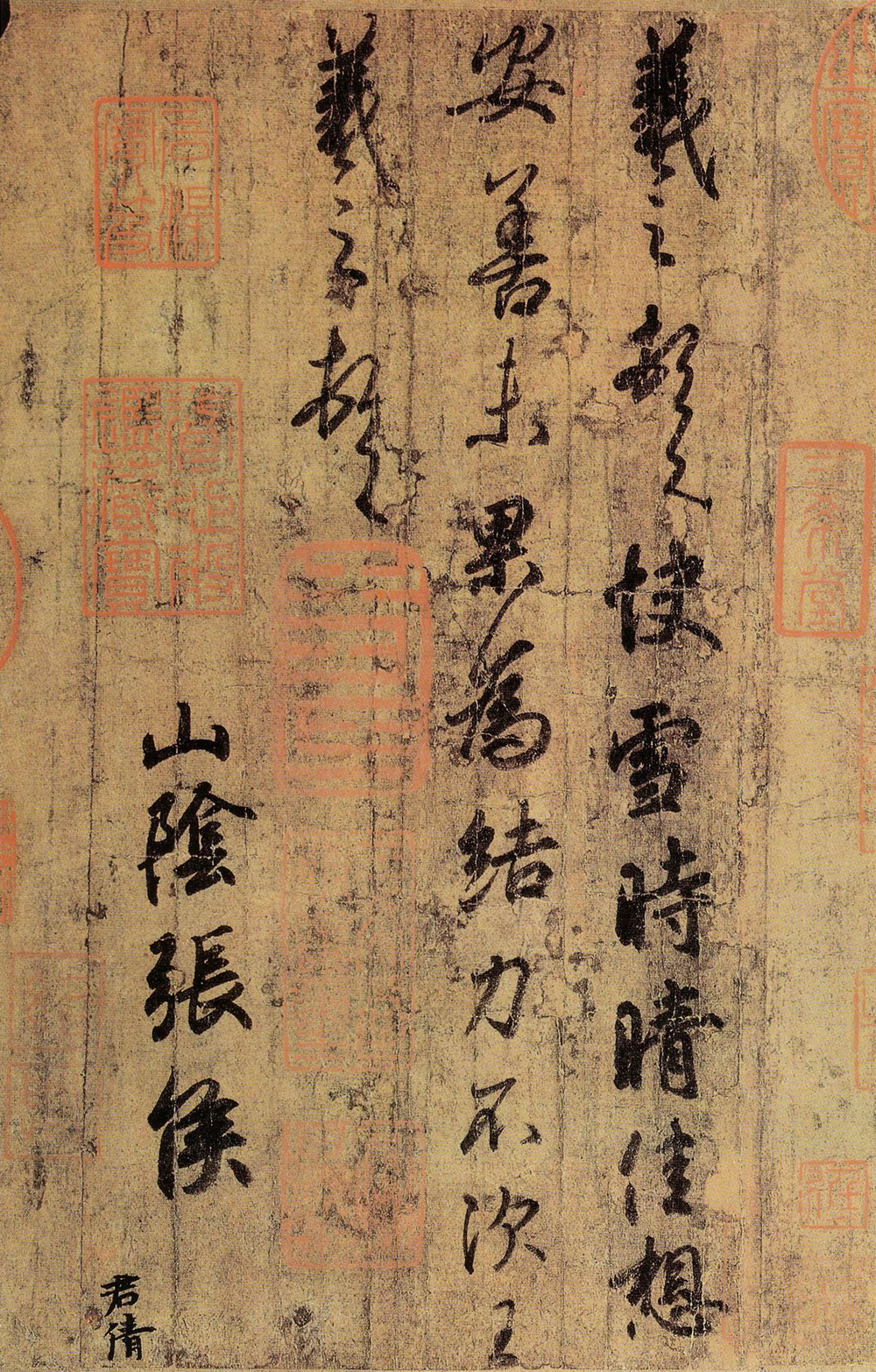

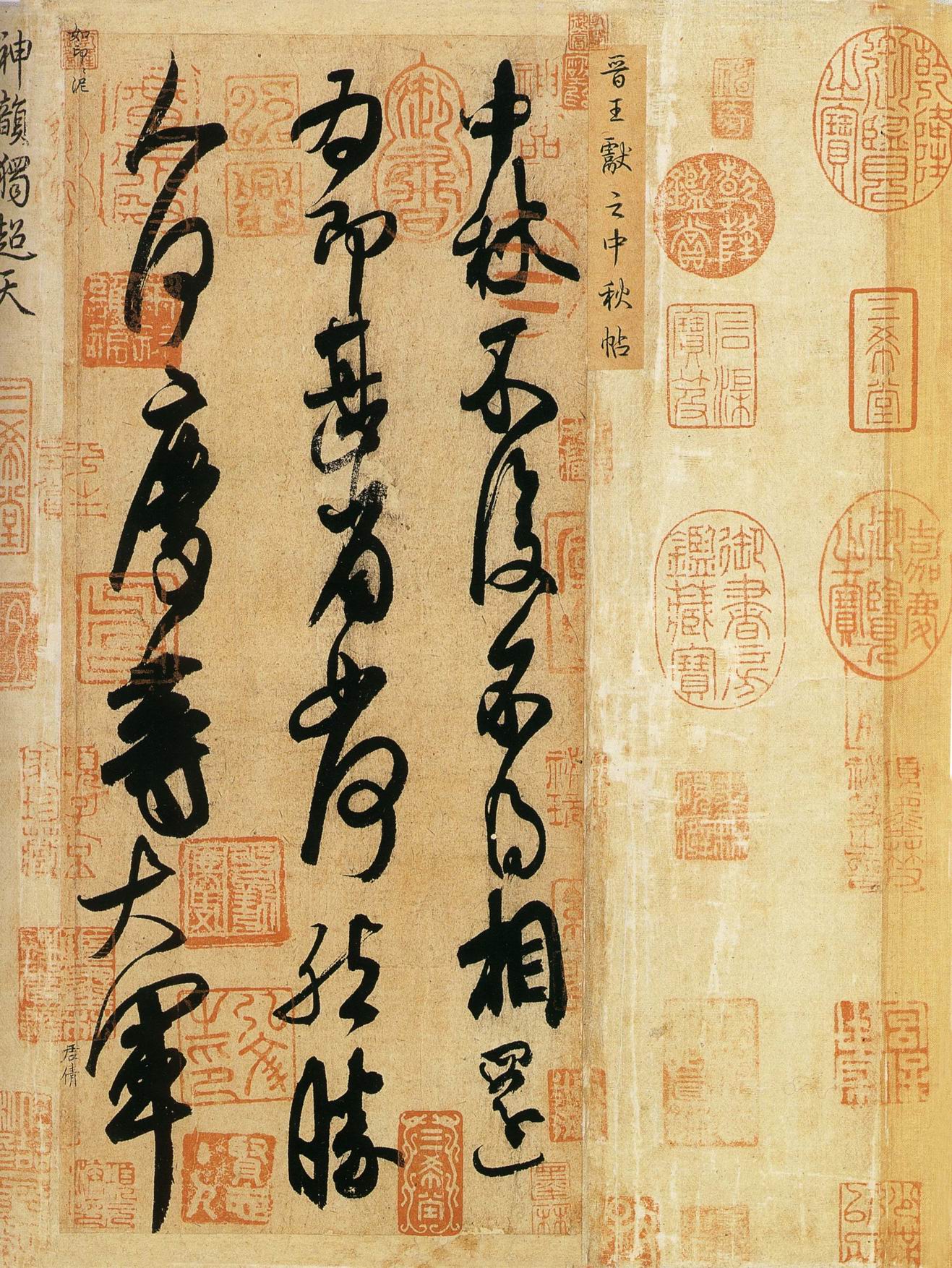

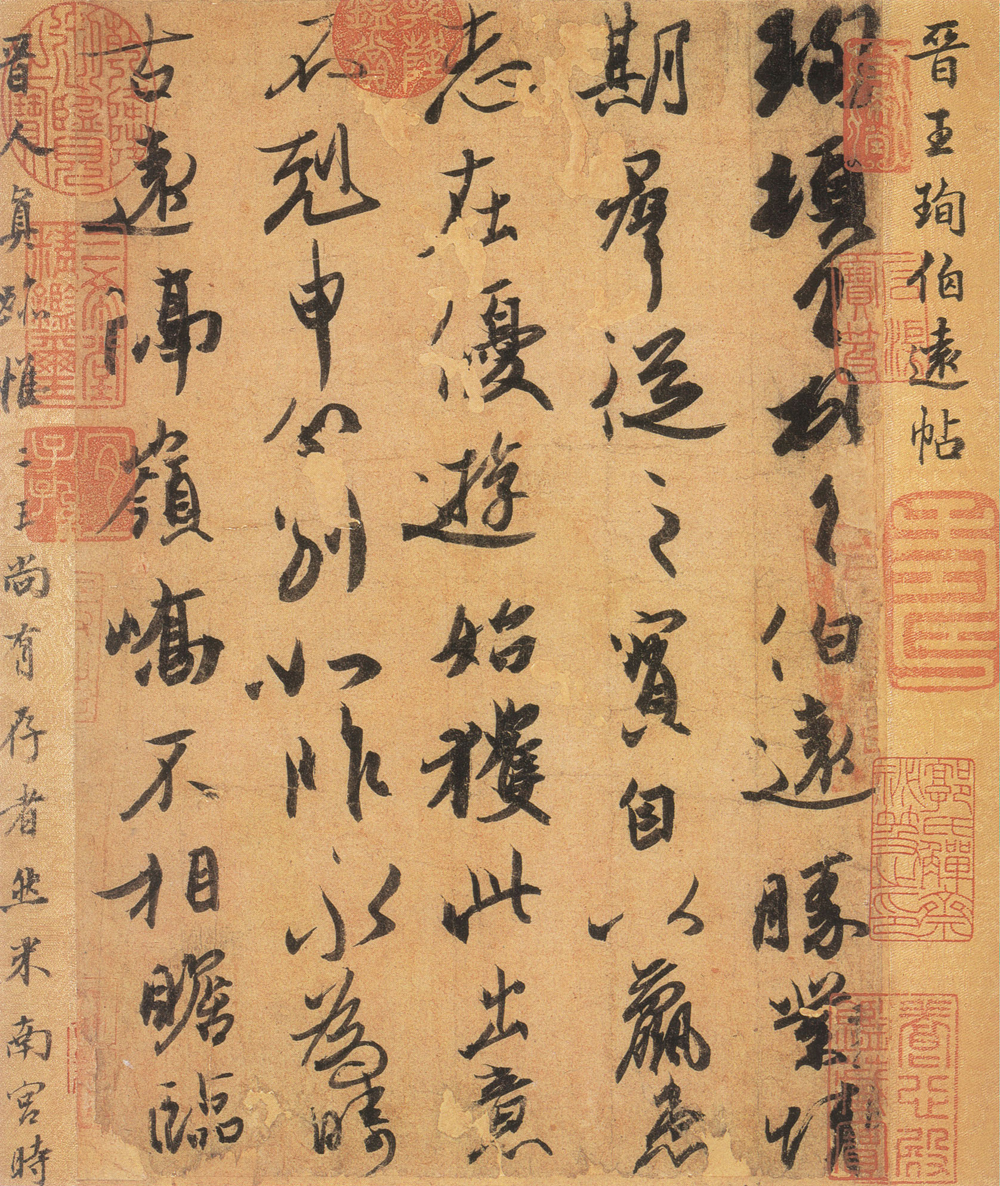

另外,谈到父亲此生的遗憾则有两件:其一、未能使三希堂的“三希”在台湾重新聚首。这在《山堂清话》的《我与<中秋>、<伯远>二帖的一段缘》中是这么写的:“民国二十二年(1933),阶升为古物馆科长,由于当时北方情势吃紧,当局惟恐爆发战事,北平有遭受战祸甚至沦陷之虞,于是决定文物南迁。第一批由我与同仁负责押运,临行前,郭世五先生特别邀请马院长及古物馆馆长徐鸿宝(森玉)先生和我到他家吃饭(就是坐落在北平秦老胡同的觯斋)。……饭后并取出他所珍藏的翰墨珍玩,供大家观赏,其中赫然有《中秋》、《伯远》二帖。‘三希帖’为人间至宝,人世众生芸芸,几人能有机缘目睹一面,而他个人居然独拥其二,实在值得自负。那时候郭先生曾当来客及公子郭昭俊的面说,在他百年之后,将他拥有的此‘二希帖’,无条件归还故宫,让《快雪》、《中秋》、《伯远》三希再聚一堂,而且戏称要我届时前往觯斋接收。没想到匆匆一晃,已经是50年前的事了。虽然今天早已事过境迁,然而此事在我脑海,却始终记忆犹新。……民国三十八年(1949)政府迁台,郭昭俊先生曾携《中秋》、《伯远》二帖来台,旧事重提,欲履行他父亲生前宏愿。由于郭府逃离大陆时,家产散尽,故希望政府能在‘赏’他一点报酬的条件下,他再将二帖‘捐赠’出来。可惜政府那时刚来台不久,一切措施尚未步上正轨,财源短绌,实在无力顾及于此,希望以后再从长计议。以致二帖重回故宫之事,不克实现。后来闻郭先生只好携此二帖远去香港,不知如何,《中秋》、《伯远》转售给大陆政府。一直到最近我因肠疾住院,老故人徐森玉先生公子伯郊先生,带来香港由某书局印制的《伯远帖》复本,消遣玩赏之余,不禁感慨万千,不知何年何月,‘三希帖’才能重新聚首!”

王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》

而父亲第二件最大的遗憾,便是在有生之年,不能亲自带着这批远渡重洋来到台湾宝岛的故宫文物,重新回到北平故宫,回到他成长求学、立业成家、浸润深耕历代中国文化艺术的永恒故乡。

1980年父亲因肠癌病逝台北时,一生至友台静农世伯送给他的挽联是这样写的:历劫与建业文房并存,平生自诩守藏史;置身在魏晋人物之间,垂死犹怀故国心。

每当我想起这幅挽联,就会想起父亲,想起故宫,想起那一段儿时和哥哥们追随南迁文物一起播迁长大的动荡艰辛岁月。

完

—

点阅往期

—

编辑说明

题目为编者自拟

图文来源于网络,桑莲居整理汇编

转载请注明出处