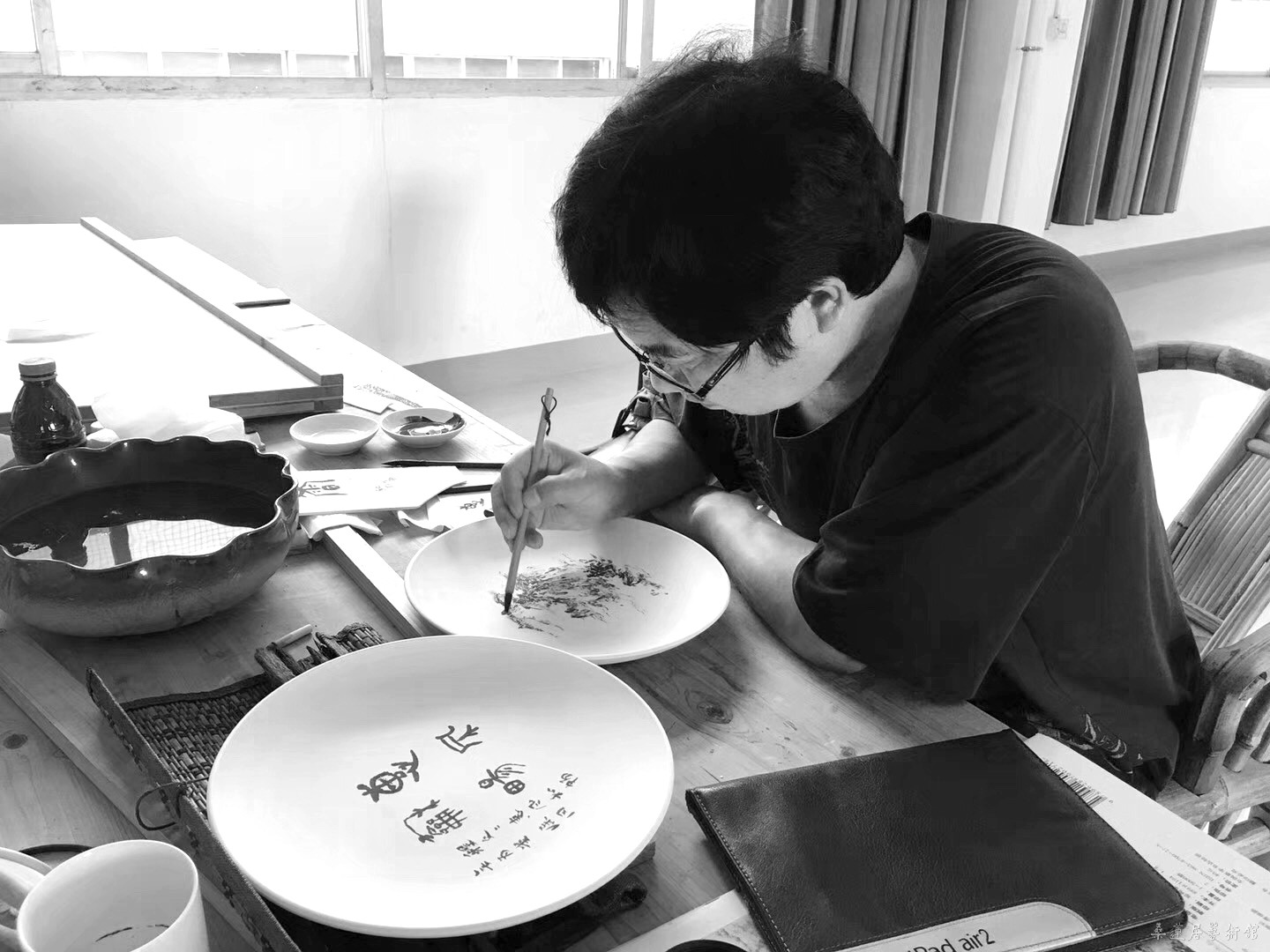

郭保同写瓷

2017年10月德化一行

在瓷板上写原初性情

——小记郭保同德化画瓷之行

文 _ 果然

我问,德化怎样?

郭保同说,宜居。安逸。有山水之福。

这就开了郭保同德化画瓷之行的话头。郭保同不是第一次“碰瓷”,但毫无疑问,这次是爽然的。

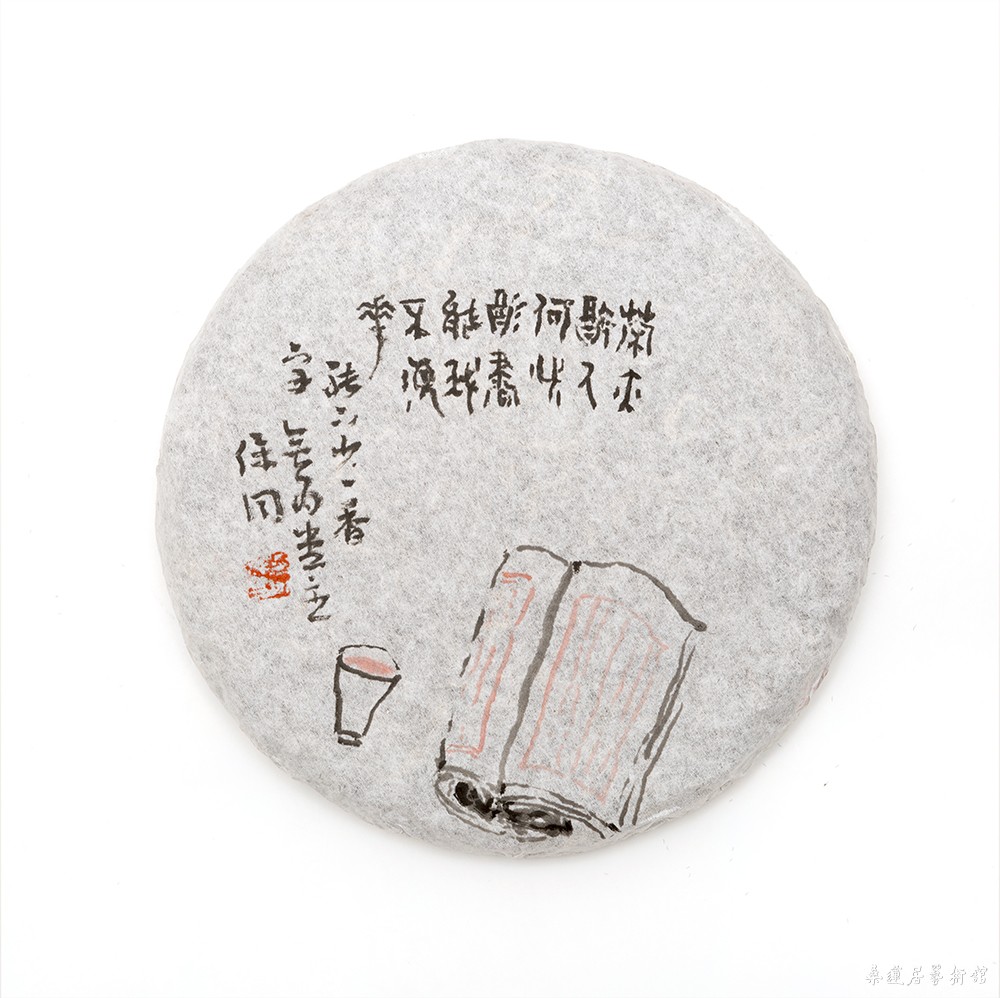

将笔墨投注于釉料,信笔而成,经火炼,窑变,终究出落一件荡人心腑的艺术品。可见,画瓷一艺,悉心经营之下,两相缀合,瓷与画确是珠联璧合。表面上看,笔墨的落脚点变了,似乎要招致技法上的调整。窑变的过程又使作品的“真相”平添了神秘感。深究下去,郭保同认为,用笔用墨无不自胸中出,可以不由材料牵绊。

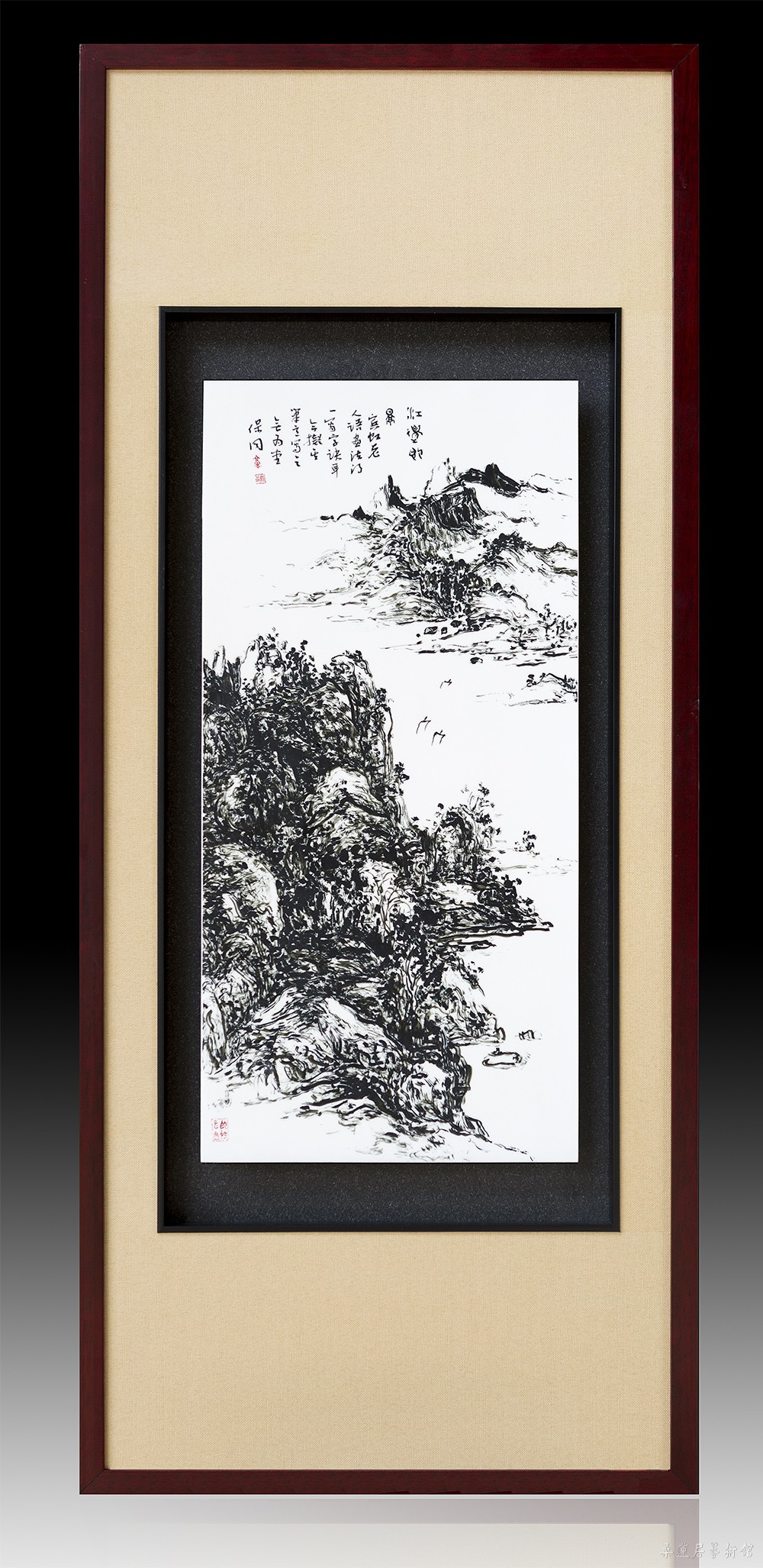

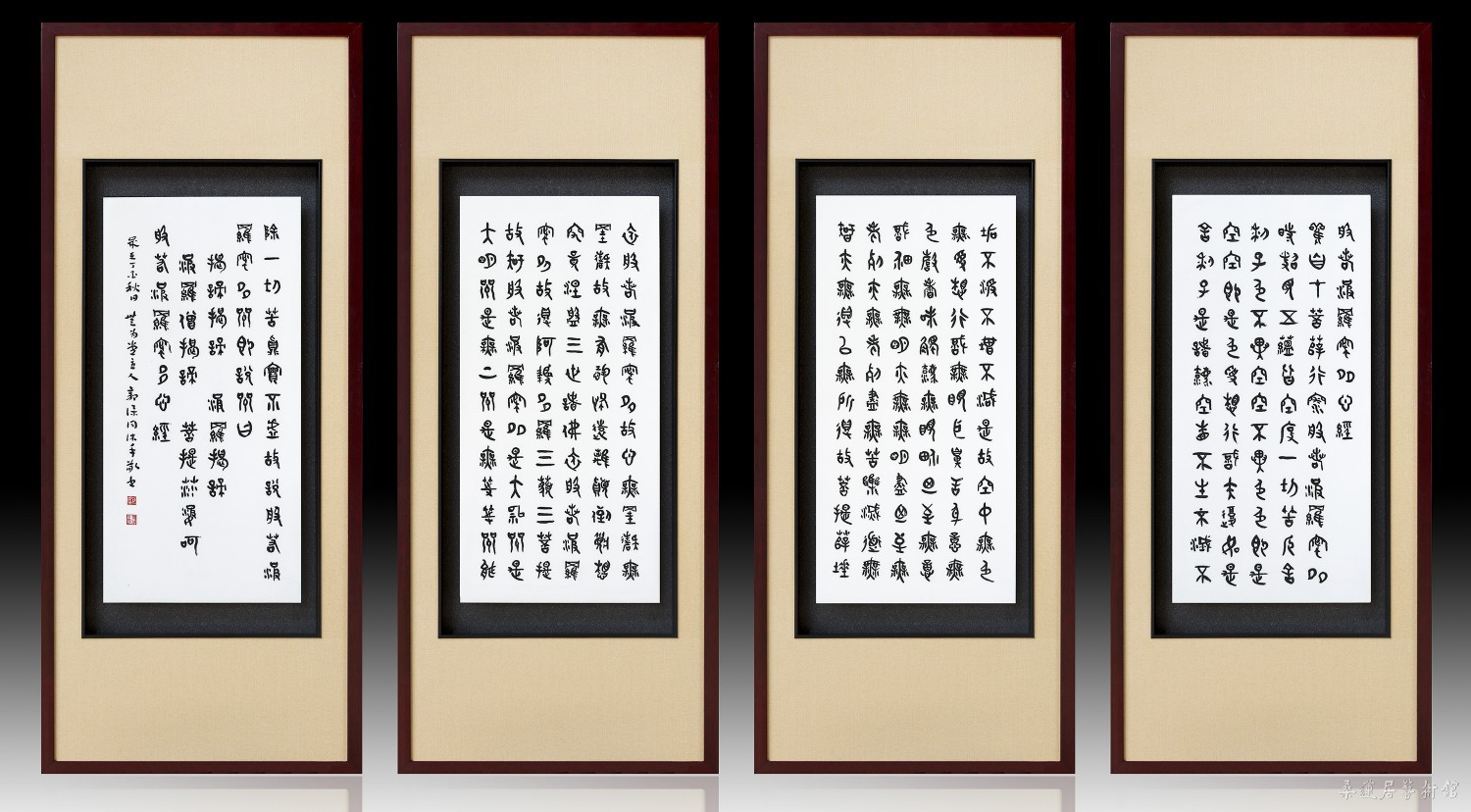

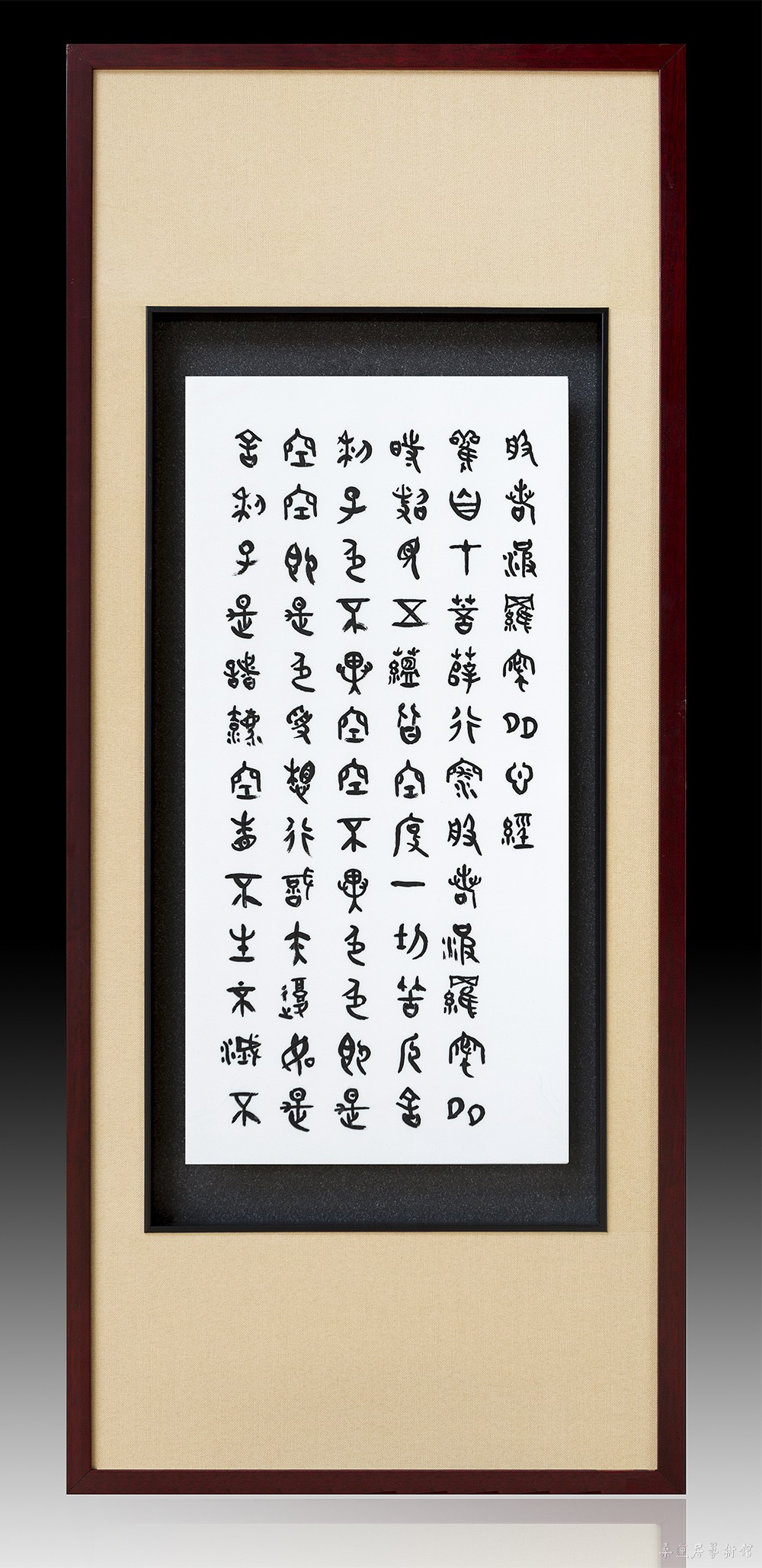

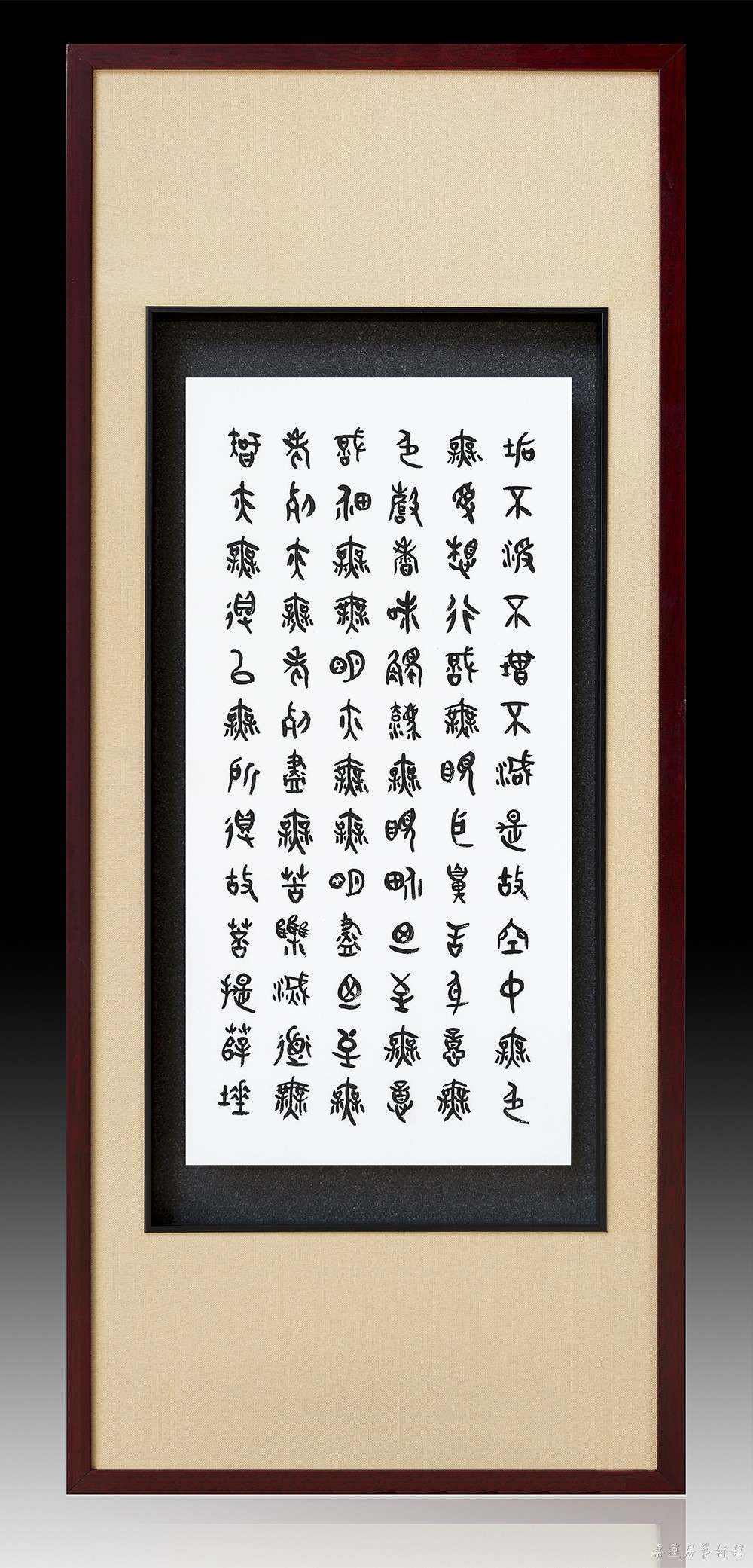

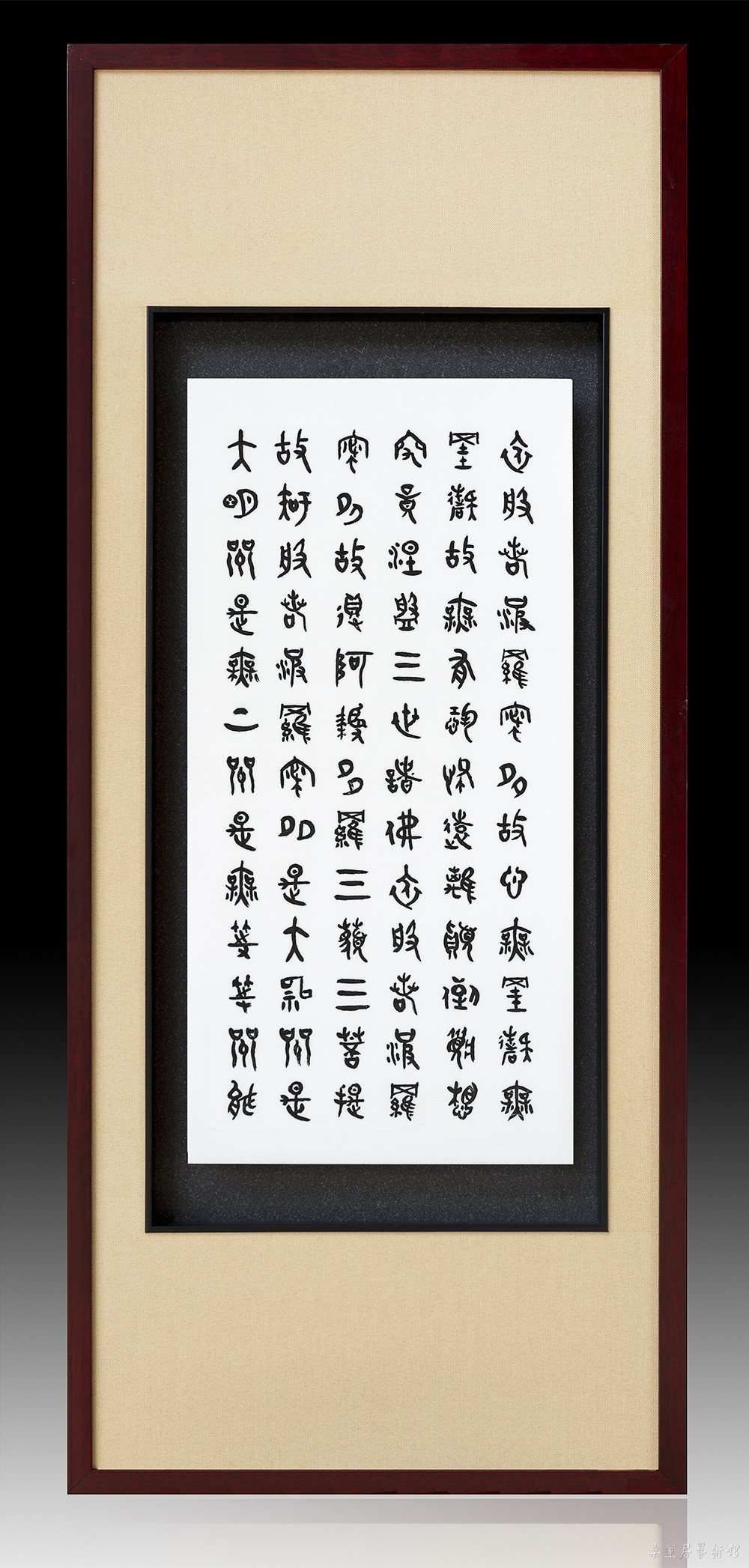

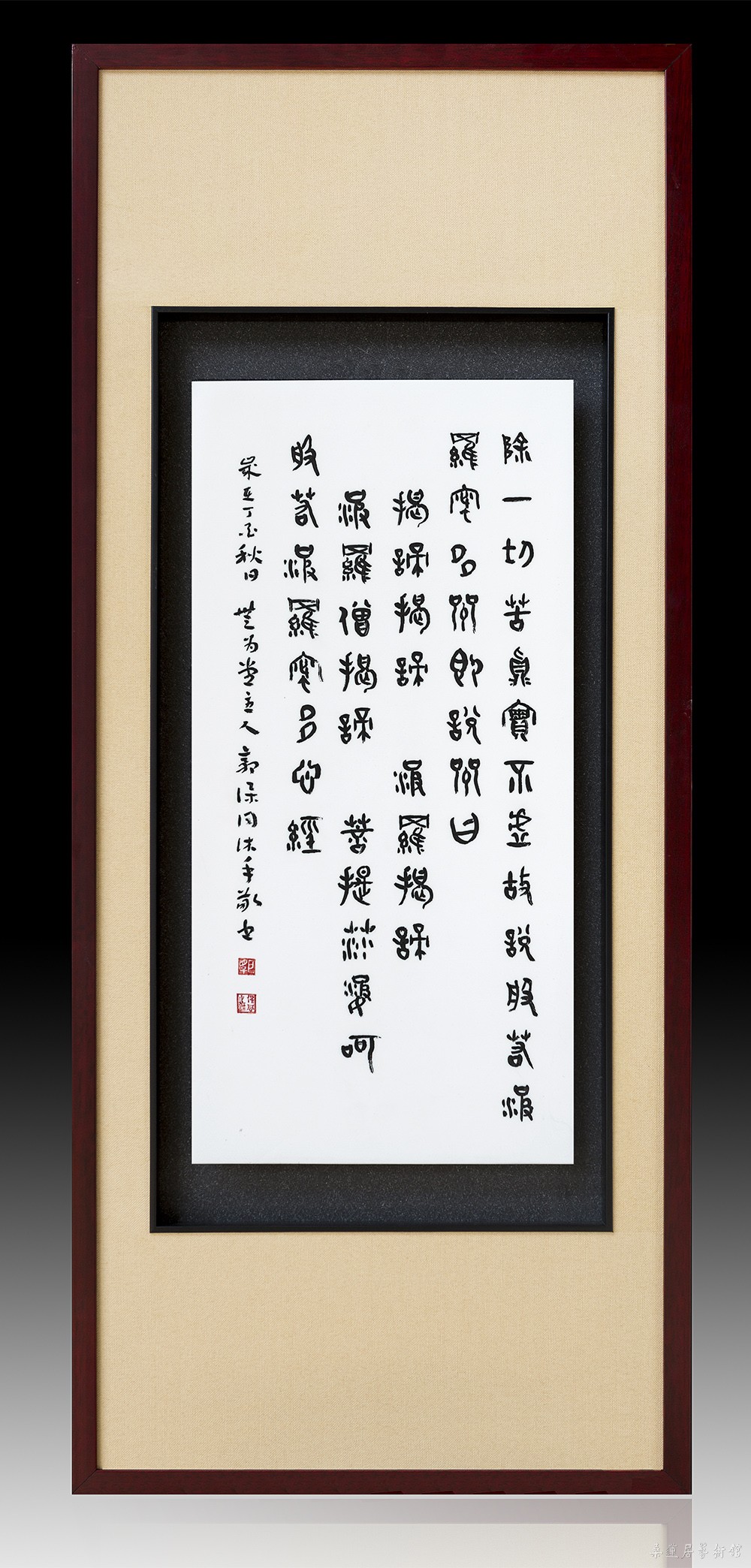

元人赵孟頫曾言“用笔千古不易” ,或者正合了郭保同的想见。瓷与纸虽有异,不过全赖笔下的气与力,动与作。如此,郭保同且吮毫搦管,写篆书,作焦墨山水。开初几分生涩,几个回合之后,画瓷便如画纸。无论是“点苔”、线条、块面皴擦,笔笔是笔,笔笔见笔,力含其中。力又团结成一股气,浩浩然流贯全篇。即便烧制之后,仍不失厚重感与金石气。

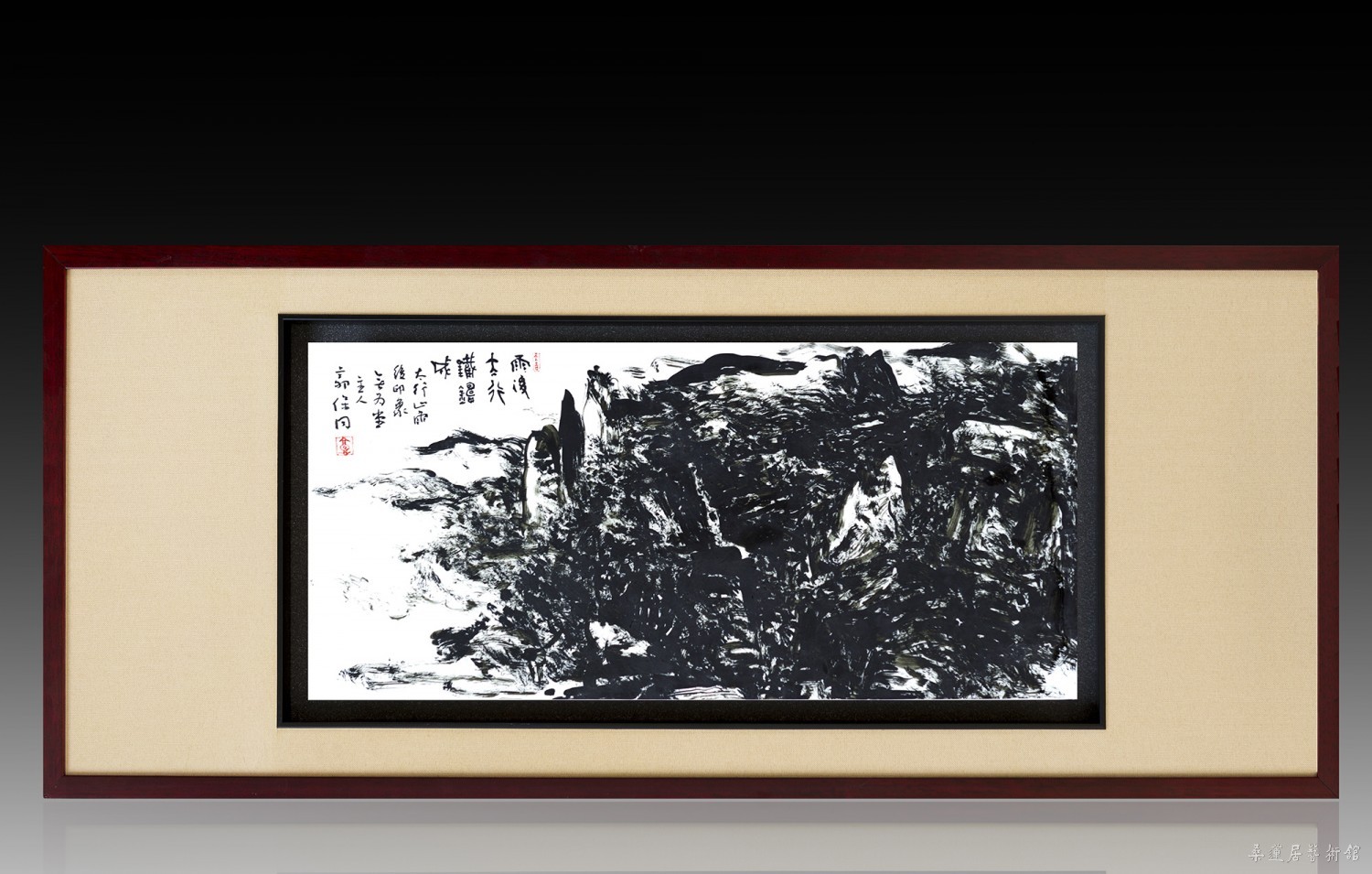

写瓷《雨后太行》

画面的气之所在,还要仰仗“虚”的处理。在画“虚”上,郭保同总不吝笔墨。所谓“计白当黑”,每一个虚都不一样,它的位置、形状、大小,关乎要旨,又都各显其能。郭保同在瓷板上画雪景,写天,写水,通过留白,对比,雪于是就被逼了出来。瓷的原色被打扮成雪的样子,覆盖在山上、树上、小径上。在郭保同的焦墨山水里,“虚“甚至潜进了细处,在一条线或者一个点的内部劈出光来。

郎绍君先生在谈张仃先生焦墨画时说:“焦墨就等于一个人把自己逼到绝路上再找一条活路。”对郭保同来说,焦墨很是切心,路子也走得铿铿锵锵。在他笔下,焦墨与瓷板也合拍得很,虚实、节奏、对线条的把控都不失讲究。 “焦墨就是黑白世界,它能表现最原初的性情” ,郭保同说。

他这么讲着,使我萌生出不合时宜的联想,好像郭保同的样子就是焦墨的样子。大山大水仿佛他的外在,一笔一墨尽是其风骨,浑厚、坚实、深沉。偶尔,郭保同也有意挪出舒适区,去探探焦墨与水墨、与色彩结合的面貌。但是,它们有一个共同的底线,即中国画笔墨的法度。

现在,看看这些新鲜出炉的瓷画,可以肯定的是,郭保同依旧没有令我们失望。

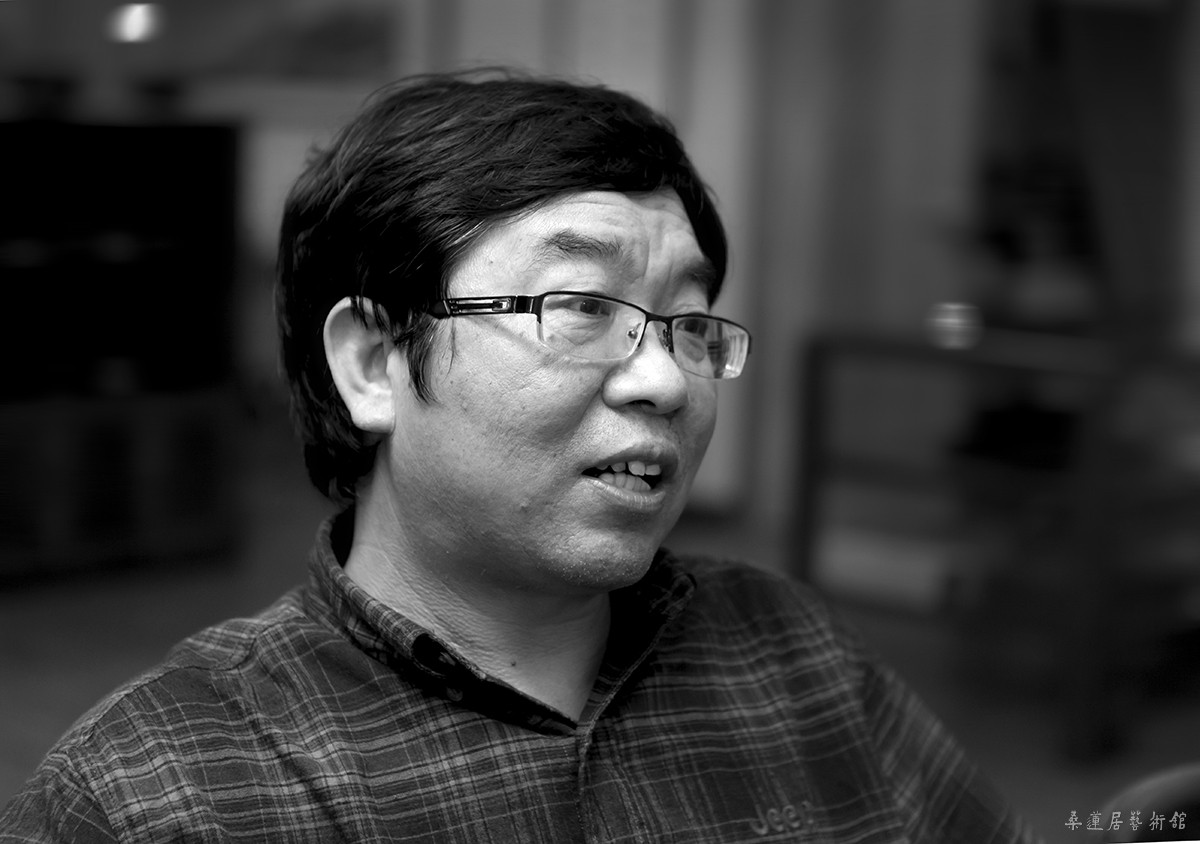

1963年生,

祖籍河南商水。

河南大学中文系毕业。

2003年至今研修于北京画院、中国国家画院,

师从王文芳、王明明、石齐、程大利、曾来德诸师。

现为中国美术家协会会员,

中国乡村田园画会理事,

中国国家画院程大利工作室首届访问学者。

现在中国国家画院曾来德书法高研班学习。

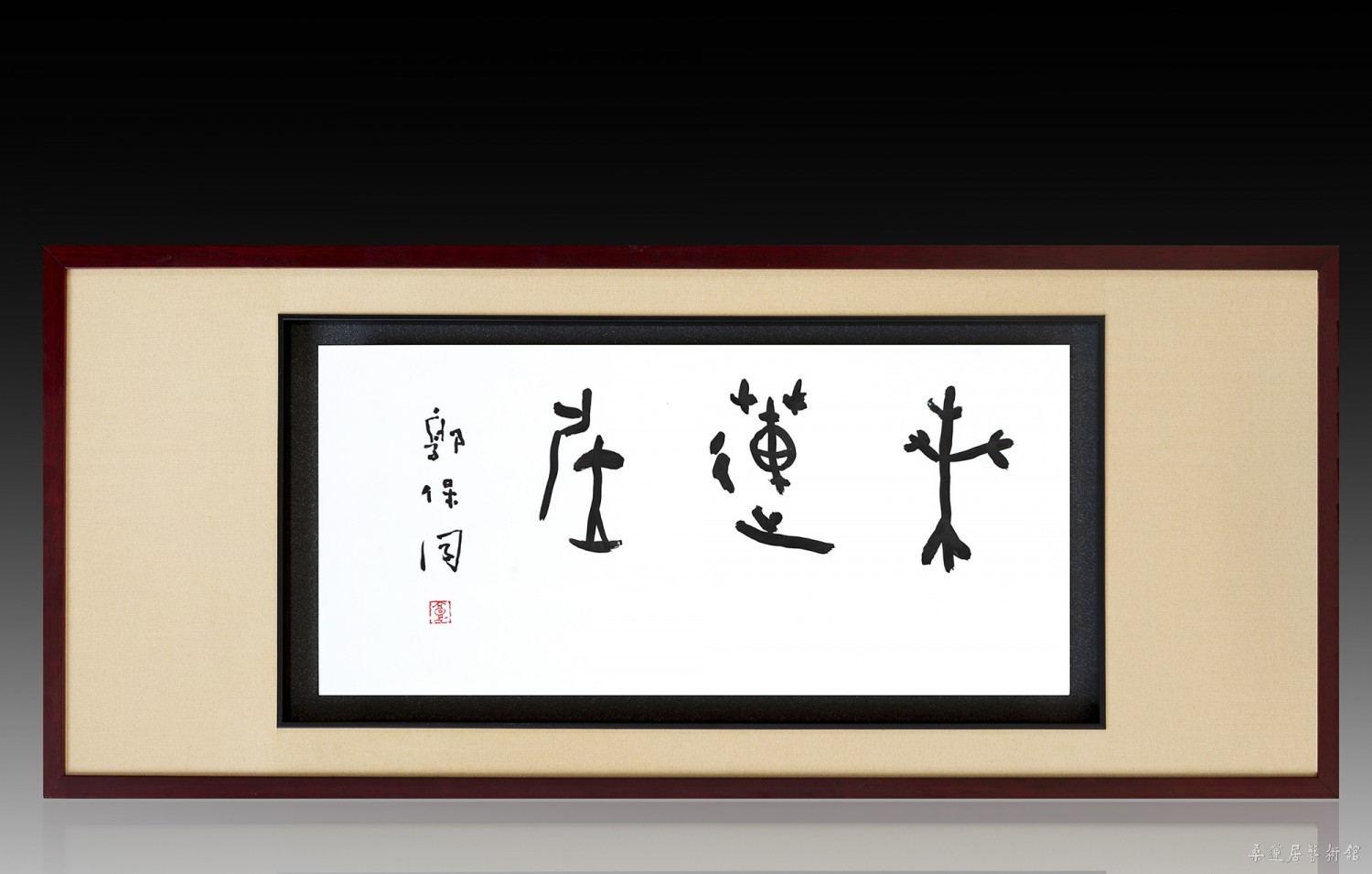

画瓷作品

篆书“桑莲居”

散氏图

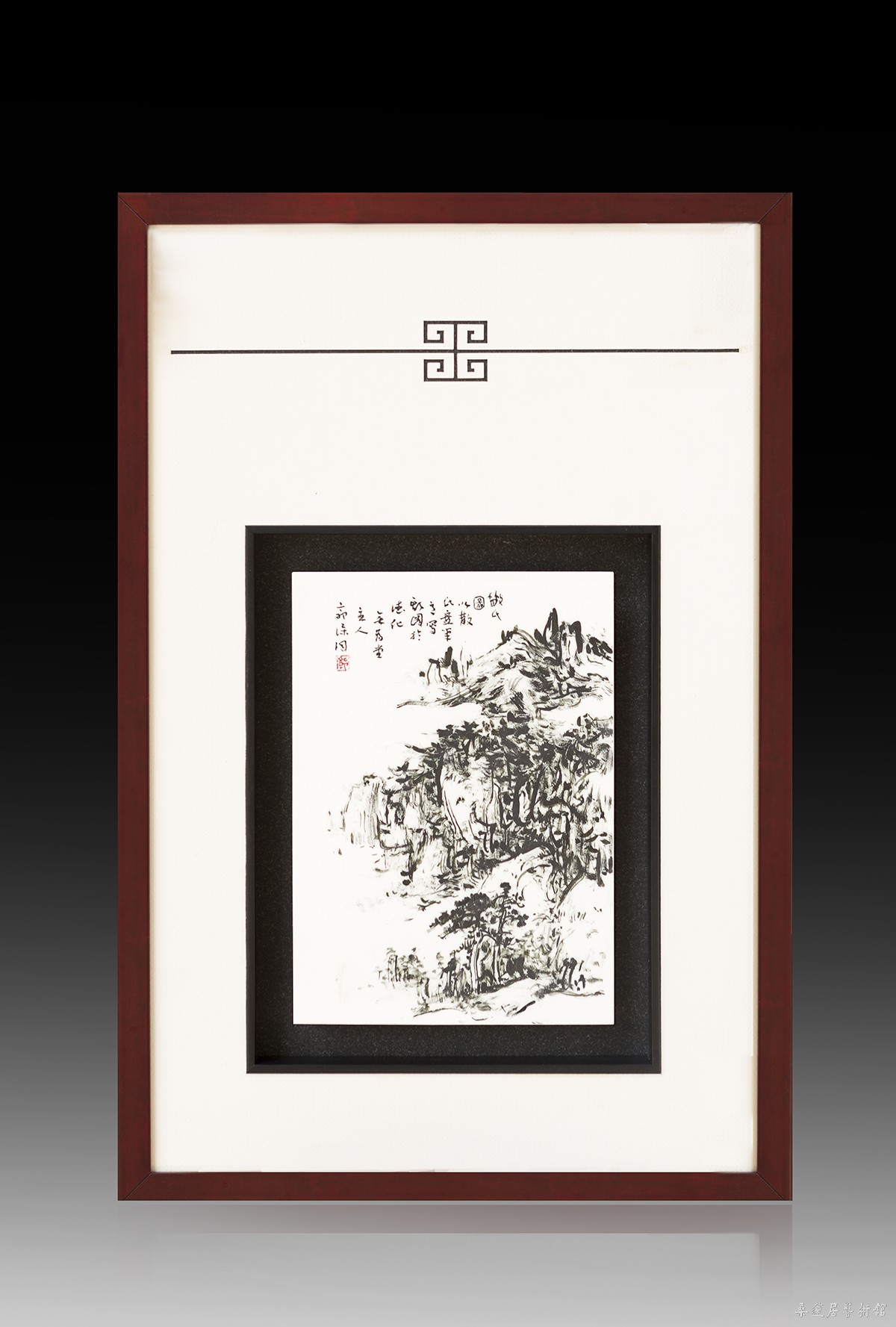

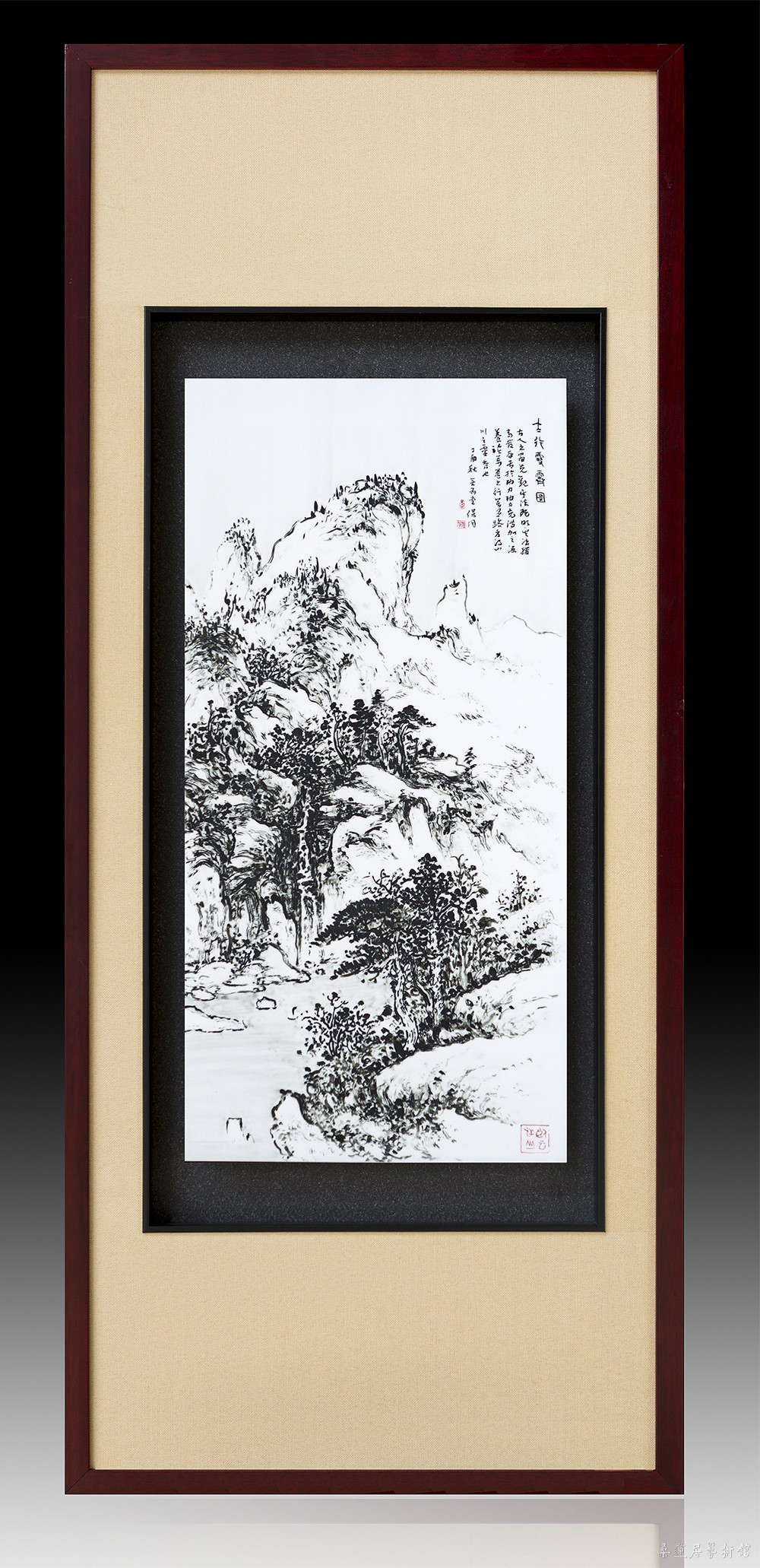

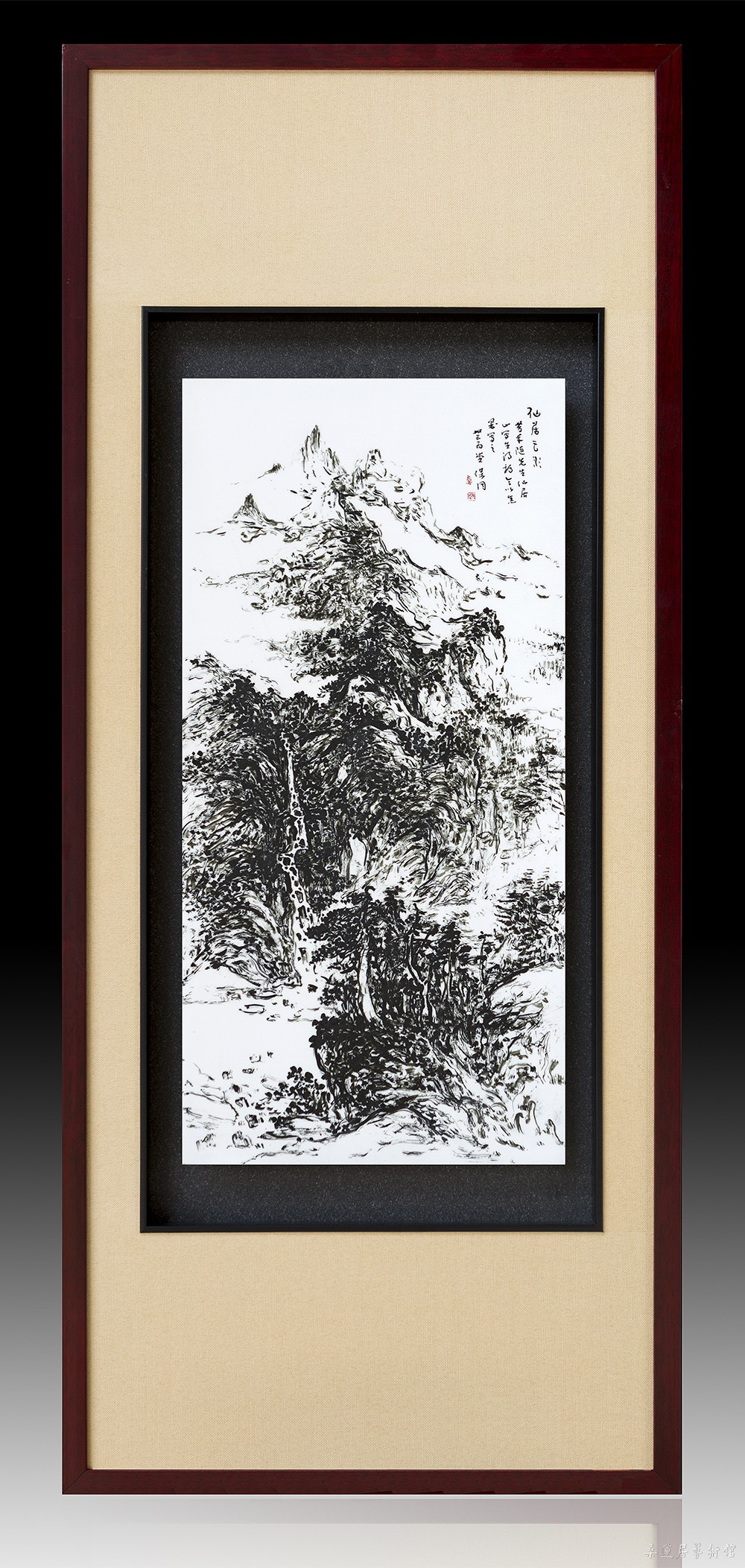

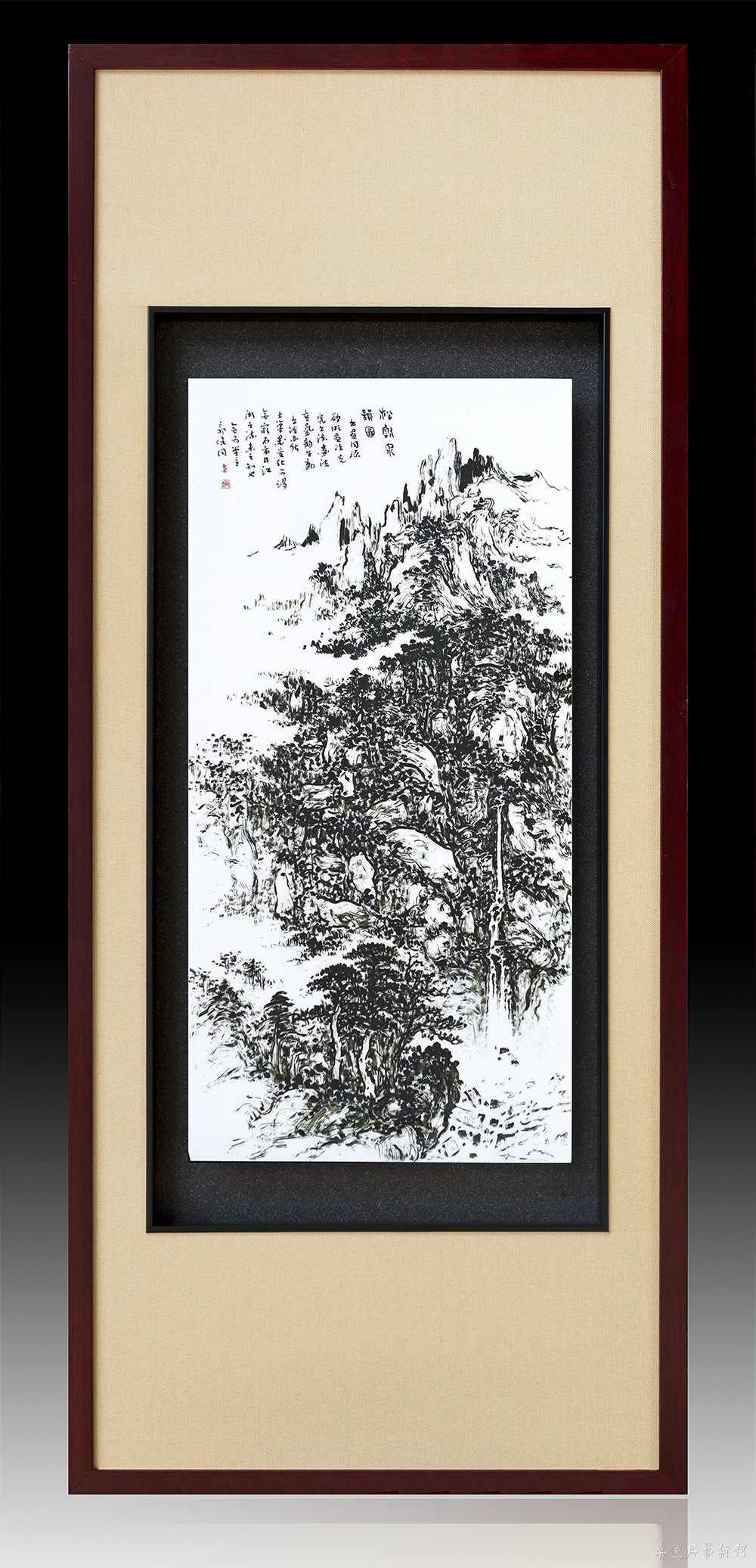

山水四屏

篆书 心经四屏

写茶作品

摄影/赵剑王

{ 合作接洽 }

联系方式

0595-28252888 / 18065388683

桑莲居艺术馆

(福建省泉州市东湖街华侨历史博物馆一楼)