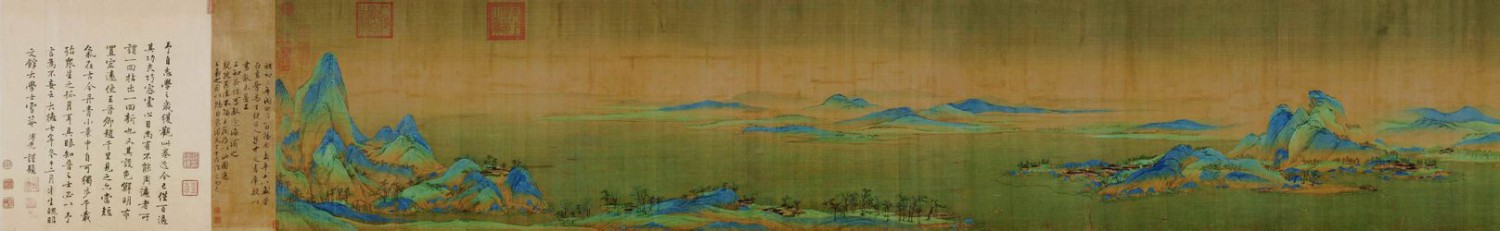

王希孟《千里江山图卷》是

“假国宝”?

文/ 洪惠镇

综观那篇“揭秘”之文,所谓“造假”主要如下,都不堪一驳:

一、《千里江山图卷》创作完毕就被宋徽宗赐给蔡京,没留藏大内,并不重视。后世包括皇室在内的藏家,大多仅钤收藏印章而无评论,文献著述也极少提及,所以根本“没有名气”。意思就是既然没有名气,就不是国宝。然而国宝并非一定都是前人所定传之有序的珍品,有时出于种种原因,特别是不同时代的评骘标准不一,可能前世被湮没,后世才重光的例子,在中外美术史上并不罕见,因而就此质疑,实属无知。

至于宋徽宗为何没有自留王希孟那幅画,台湾学者罗青在11月9日澎湃新闻发表的《俟河之清:宋徽宗为何不重视“千里江山图卷”》一文,论之甚详。他认为宋徽宗在位遇到三次黄河水清,视为祥瑞大事,可能是想指导王希孟创作一幅《河清图》,但虽“嘉之”却不满意,所以没有自留而赐给蔡京。他认为张择端的《清明上河图》也是应瑞之作,徽宗很是满意,特赐画名并亲自题签收藏。

从《千里江山图卷》内容看,有可能是应瑞之作,但《清明上河图》画的是汴河,“清明”一般理解为清明节,当时有在这一天上河集会的民俗。若要和“黄河清”挂钩,就需把“清明”理解为“黄河清圣人出”政治清明社会繁荣,显然比较牵强。

本文不讨论这个问题,只关注《千里江山图卷》的命运。在没有更好的理由解释徽宗为何将其赐给蔡京的前提下,罗先生的意见可以参考。可能徽宗当时认为那幅长卷是画学生的处女作,将来还会画得更好,便先赐人了,结果没想到希孟英才早逝,理想的《河清图》成了泡影。

“黄河清”也未给徽宗带来好运而是成了亡国奴,王希孟的那幅画也被金兵掳走。后世收藏大多仅有押章,没有评论,文人著述也极少提及,个中主因,应是历来收藏家与著述者真正独具慧眼的并不多见。后世评价古画,大多祖述前人定论,所以历代书画著述,多数基本重复乃至照抄前人,前人未予肯定者自然湮没无闻。

再者,山水画自五代至于两宋,就由水墨坐天下,青绿逐渐不被重视而由盛入衰。元代更被新兴的文人水墨山水所睥睨,青绿山水除非名家所绘且见诸前人著述,才能获得青睐,否则只有遭受冷藏,王希孟《千里江山图卷》的命运即是如此。

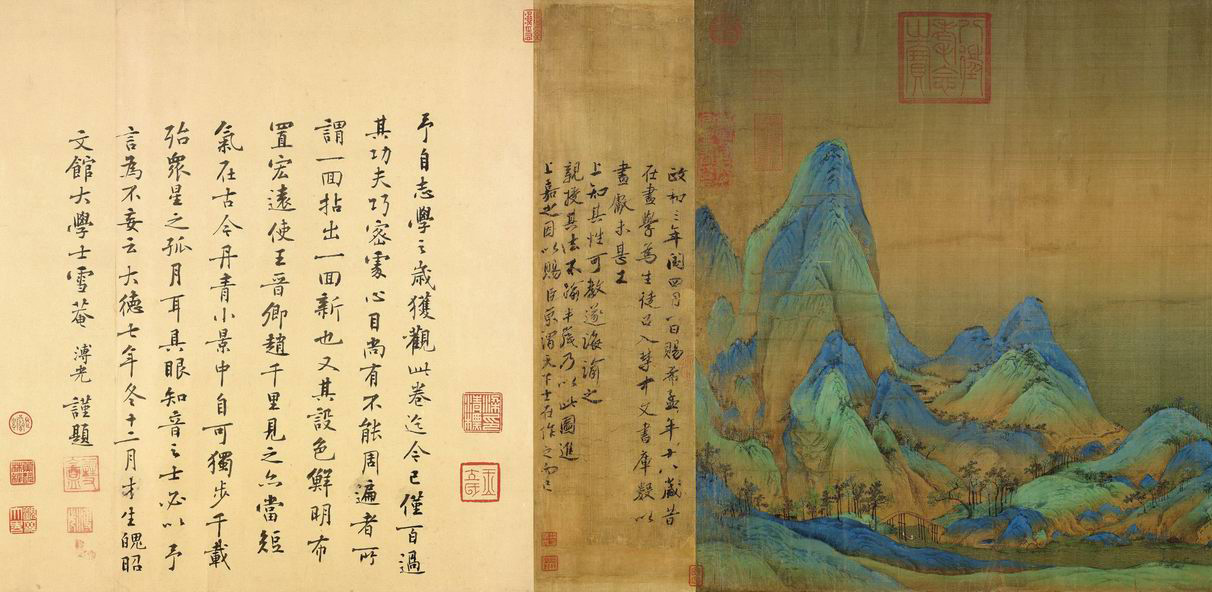

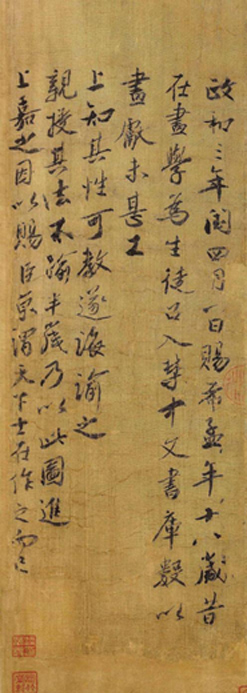

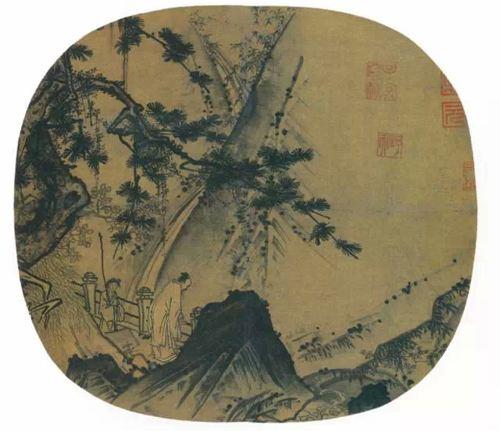

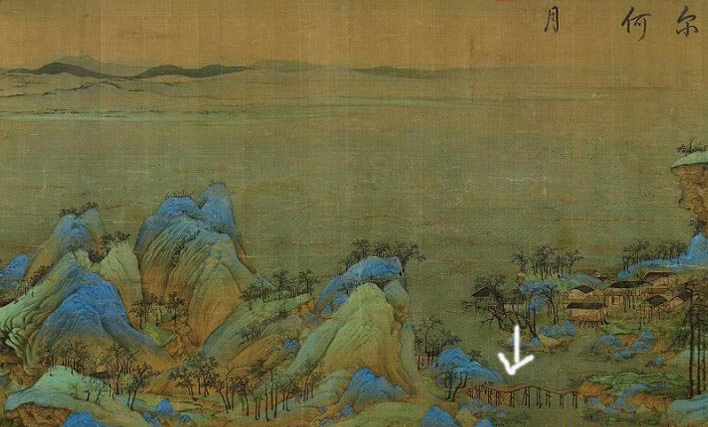

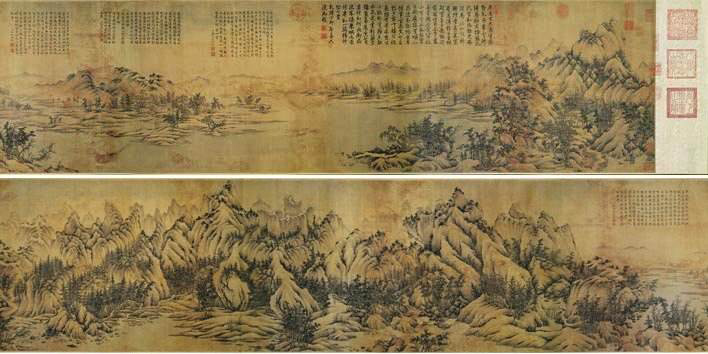

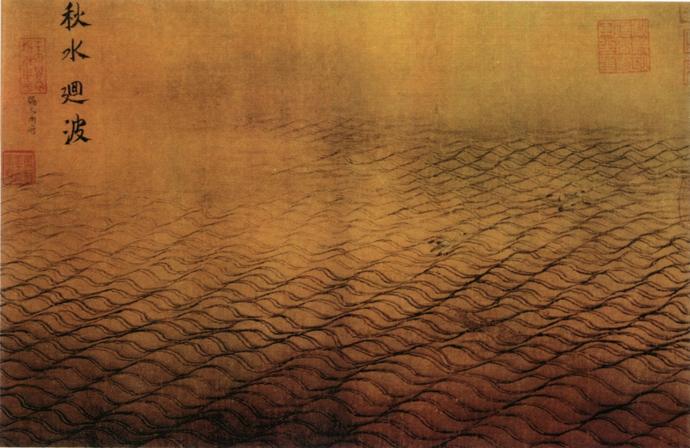

二、画卷被“揭秘”造假的重点怀疑对象,是后隔水和尾纸仅有的两个题跋(见图1)。后隔水题跋是最早收藏王希孟这幅画的蔡京写的(见图2)。跋文称:

“政和三年闰四月八日赐。希孟年十八,昔在画学为生徒,召入禁中文书库,数以画献,未甚工。上知其性可教,遂诲谕之,亲授其法,不逾半岁,乃以此图进。上嘉之,因以赐臣京,谓天下士在作之而已。”

图1 后隔水和尾纸仅有的两个题跋

图2 后隔水蔡京题跋

“揭秘”文质疑说:“这个题跋在书写体例上非常不合常规。蔡京留存至今所有的题跋,一是非常长,至少有数百字之多,二是前面会有大段恭维皇帝和描述画作的套话,绝不会像这幅题跋一样,开门见山的说“政和三年闰四月八日赐”这样的话。而最重要的一点是,和当时所有题跋一样,蔡京会在题跋后面署上自己的官职、名字以及年月日。比如蔡京在《十八学士图》上的题跋最后,就写道“大观庚寅季春望,太师鲁国公臣京谨记”,但这个题跋上全都没有。”

撰者如果不是故意混淆视听,就是自己糊涂。蔡京所题《十八学士图》是徽宗御笔,当然需写大段恭维之词,而《千里江山图卷》只是画学生画的,又已被赐为己藏,根本用不着写那么多谀词和署官职全名,所以这个题跋并无问题。

质疑这个题跋的理由,还包括它与画心有些衔接不上。“揭秘”认为一种可能是“因为年深日久,题跋与画作接缝的地方朽烂了,所以后来的装裱师傅将朽烂的部分全部割掉,再将画作和题跋拼在一起。”那倒说对了,不是另一种说法“是从别的地方割下来,拼在这幅画上,用来伪造出身的。”重新装裱后出现衔接不上,在传世古画中甚为常见,没什么可怀疑的。

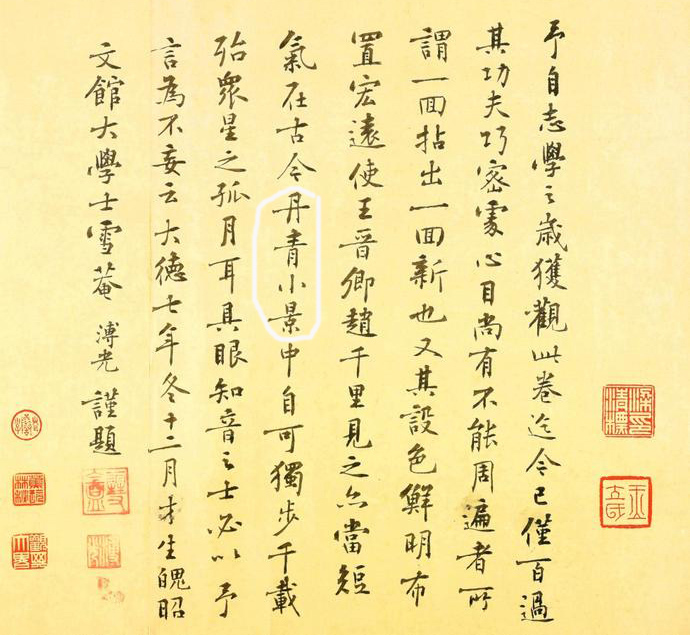

尾纸的题跋是元代书家李溥光写的(见图 3),对《千里江山图卷》备极褒誉,堪称独具慧眼了,但“揭秘”质疑这幅画“明明是一幅长达一丈的‘大画’”,怎么跋文称它为“丹青小景”?并举一幅《幽溪听泉图》(见图4),说明“所谓‘丹青小景’指的就是这么一幅或方或圆的小画。”因此“这个题跋真的是给这幅画写的吗?”意即此跋也是原为别的小画题写而被移来造假。

左:图3 右:图4

其实,那种小画叫“小品”,不是“小景”。“小景”是指山水画的一种流派,始于北宋初的惠崇,主要特征多为表现寒汀远渚的虚旷景象,后来也泛指以江河景象为主要内容的山水画。元代张翥《丹青小景山水》云:

沙禽毛羽新,来往采桑津。野水碧于草,桃花红照人。

徘徊远山暮,窈窕江南春。芳思不可极,悠然怀钓纶。

中间两联与《千里江山图卷》的江景类似,可见李跋所谓“小景”,指的也是这种流派的作品。何况题跋开头谓“获观此卷”,“卷”只能是卷轴,不是小品,小品得称为“幅”。由此可见,此跋也毫无问题。

三、“揭秘”对《千里江山图卷》的画名与王希孟的姓氏提出质疑。蔡京跋没有提到此画的标题,后来因为不明下落很久,也没收入著述文献,因此一直没有画名。“揭秘”认为《千里江山图卷》是明末清初的收藏家梁清标,受南宋江参同名山水“名画”启发,才命此名的。这完全可能,但无可质疑。

山水画没有特定标题而通称“山水”的情况,古今皆然,在历代藏画著录里常可见到。藏家根据画中内容自取画名的做法,也很普遍。都是全景山水,江参画卷才长5.4米就号称《千里江山图卷》,王希孟画卷长达11.9米,是其两倍多,景象还更辽阔壮观,用不着受任何启发也会下意识命名《千里江山图卷》,“揭秘”推测从“名画”抄袭画名,无非为了蓄意贬损。

至于蔡京题跋只呼希孟之名,没有姓氏,那应有两个原因,一是他乃徽宗宠臣,时常侍候君侧,应该亲见徽宗指导这位画学生,所以可能也很熟,题跋仅呼昵称,即是熟悉的缘故。二是古代长辈对晚辈,长官对下级,可以不用称呼姓名全称,直呼其名即可。

希孟究竟何姓,宋代文人笔记特盛,徽宗亲自教画之事,朝臣那么多,不会没人记载。只是笔记资料浩如烟海,今人未曾(也不需要)考究此事,所以希孟姓王,应当不是如“揭秘”所调侃的那样,只是梁清标“想起北宋末年那位青绿山水大画家王诜(王诜不是画青绿而是水墨哦!),他不也和宋徽宗关系不错吗?那这个不知姓啥的“希孟”,干脆就姓王好了”。梁清标既然是著名收藏家,官居宰辅,自是饱学之士,当有所本而署其姓,不致于如此随便张冠李戴,让识者耻笑。

“揭秘”还质疑梁清标的晚辈宋荦编造“王希孟只画了一幅画就天才夭折故事”,说他是在和著名学者朱彝尊相遇畅谈书画鉴赏时,在一首“论画绝句”中称“进得一图身便死”,意思和希孟姓王一样,也是编造的。宋荦乃江苏巡抚,也是读书人,若无根据,敢在著名学者面前胡编乱造?王希孟早夭若不是文人士大夫多有所闻,两人怎么交流对话?再说,人家是在伤吊英才早逝,又不是在为卖掉造假的名画炒作,编造早夭何干?

话说回来,即使这卷《千里江山图卷》作者不明,没有蔡京题跋,仅从画面风格与画绢材质,考证诚属北宋的佚名画作,它也足以视为国宝。中国美术史就载有不少佚名的宋人名画,例如“揭秘”引用比较的北宋名画《江山秋色图》原署赵伯驹,徐邦达认为那是明人旧题,风格与赵不符,难从旧称,在其所编《中国绘画史图录》中,将作者定为“宋人”,也就是“佚名”,该画并不因此贬值。至于作者寿终还是早夭,更与作品价值无关。“揭秘”竭力拿王希孟姓名和早夭说事,那是“外行看热闹”的噱头,只能娱乐网友,无损国宝一丝毫毛。

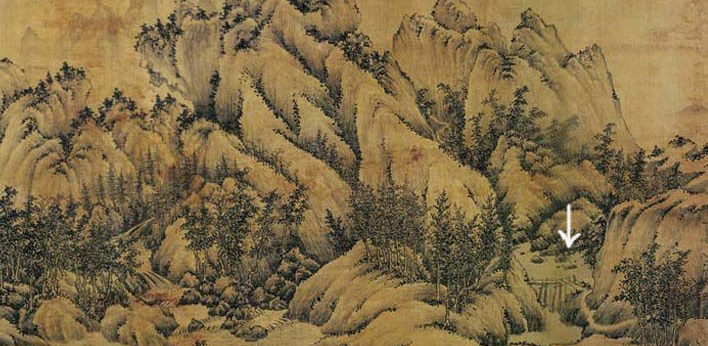

四、“揭秘”称《千里江山图卷》是“假国宝”的一大理由是“尽管它确实是幅相当辉煌绚烂的青绿山水长卷,但很多细节,并不像我们所认为的那样好。”“不妨与那些被历代画家和收藏家不断称赞的真正巨作进行比较,就能看出差距来。”

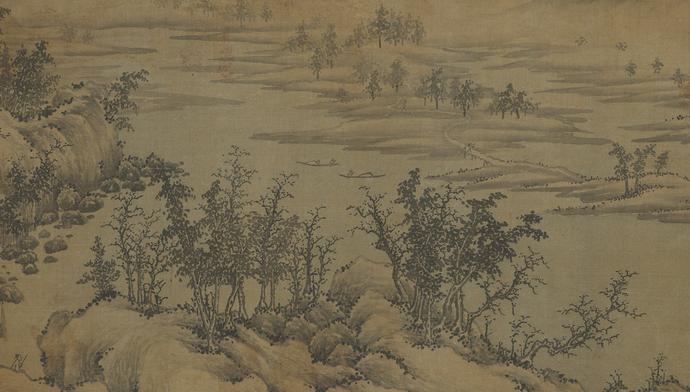

该文首先比较江参同名长卷的树法,称“同样是画远景的树木,这是江参画的树,虬曲耸致(耸致是何意思?),尤其是树根,宛如扎在泥土中一般。”(见图5)而王希孟的树则揶揄“这是把茶叶杆贴在上面了吧?”(见图6)

图5

图6

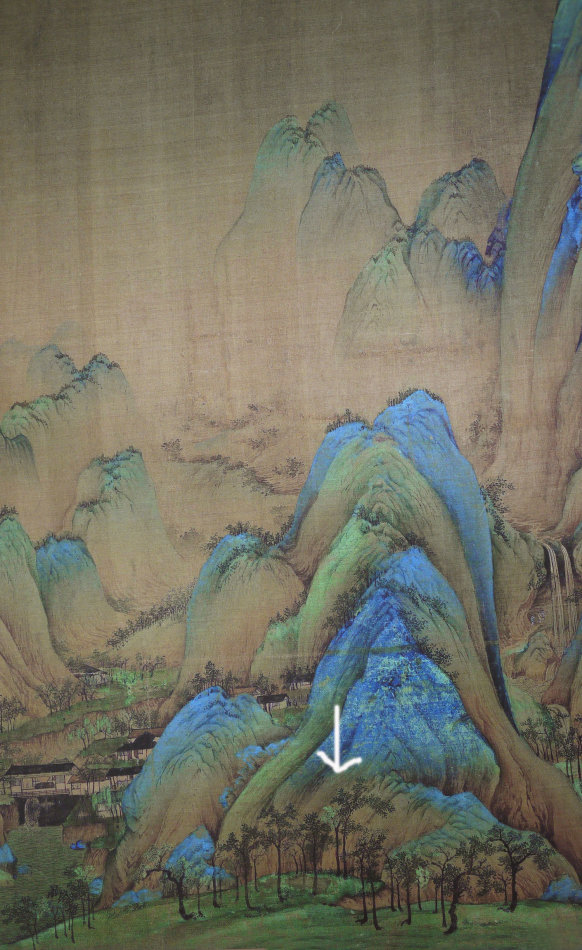

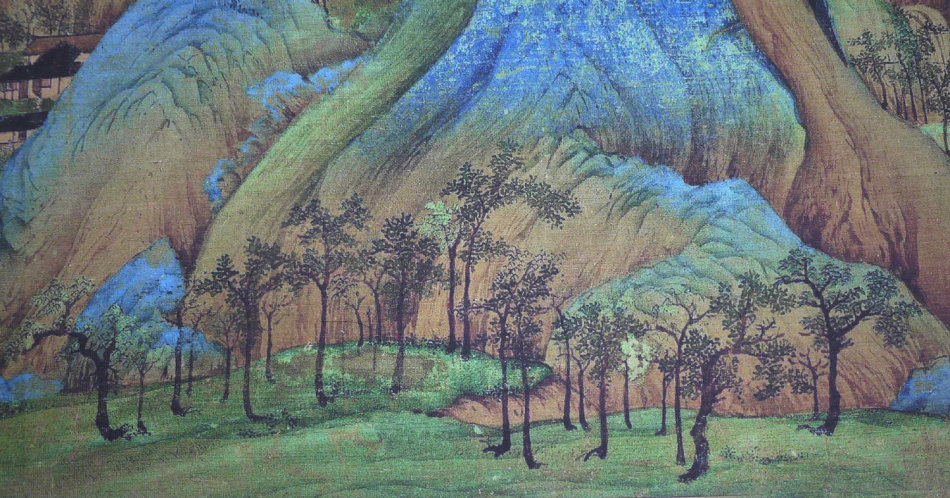

其实江参和王希孟所画的树,都不是“远景”,而是近景(见图7、8),可见“揭秘”连画都没细看就率尔操觚评头论足。如若严肃地研究细察,王希孟原画之树,绝非“揭秘”所刻薄揶揄的“茶叶杆”,其根干何尝不也是“宛如扎在泥土中一般”(见图9)。相较之下还比江参画得更自然而有力,江参的树已经程式化,显得矫揉造作。

图7

图8

图9

而这样只取一点不计其余地比较,完全是在误导观众,公道在哪?看看图10《千里江山图卷》的松树如何?是“茶叶杆”吗?

图10

图10

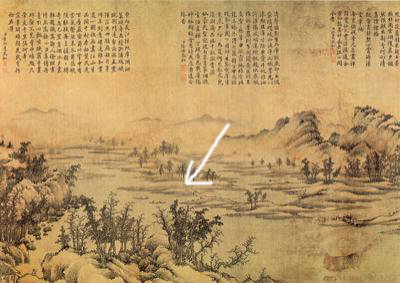

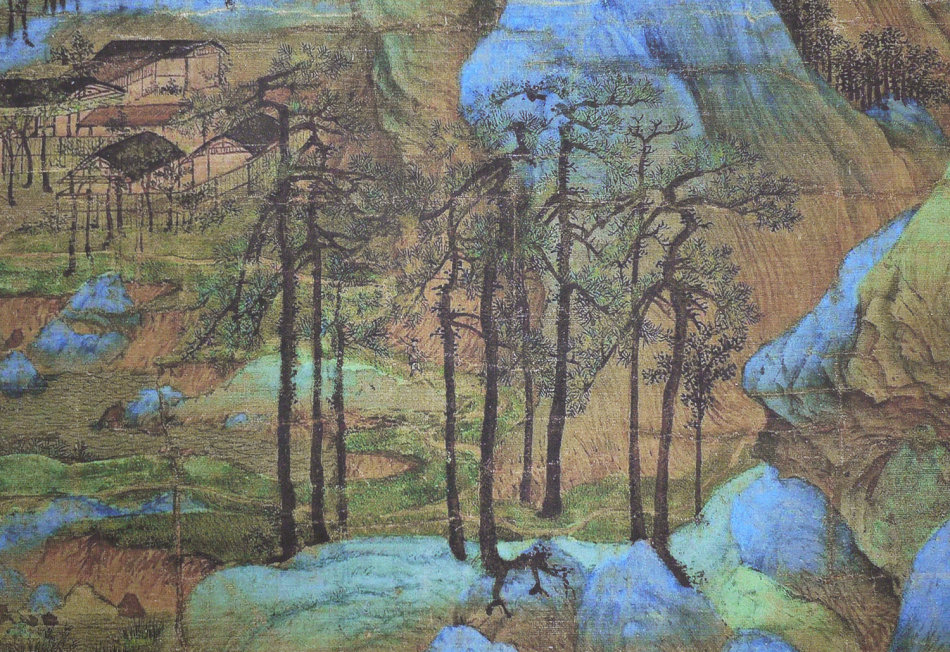

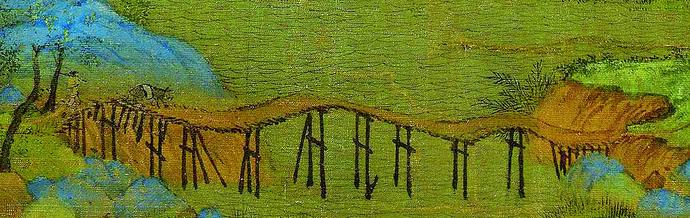

其次是“再看人物。能看出是一个人在赶着一头驴上桥,但人和驴的动作都很呆板,你也许会说,毕竟只有米粒大小,不能体现出神韵是很正常的事。但请你再看下图江参如何画同样的人驴上桥你同样看不清人物五官神态,但你能感觉到人正在费劲地拉着驴子上桥,而驴子因为害怕上桥而拼命向后退缩的紧张感。”(图11、12)

图11

图12

山水点景人物一般都很小,他们的姿态动作得配合环境需要。江参画中的小桥,桥脚高而桥面斜,毛驴畏缩,主人拉扯,符合情理。王希孟画中木桥接岸处下斜,毛驴也有些紧张而小心翼翼,但脚夫鞭子在肩,悠闲赶路,他明白畜生虽然担心但自己会走,不必拉赶,同样合情合理,都很生动,戴着有色眼镜看才会觉得“呆板”。(图13)

图13

两个点景小人都在全卷不起眼之处(图14、15),很不好找,截图又那么小,殊难看清,这样为了求证王画不好而费尽心机吹毛求疵,是不是太不厚道了?即便王希孟这处点景人物真的没画好,那也不该一叶障目不见泰山,哪有这样评画的!

图14

图15

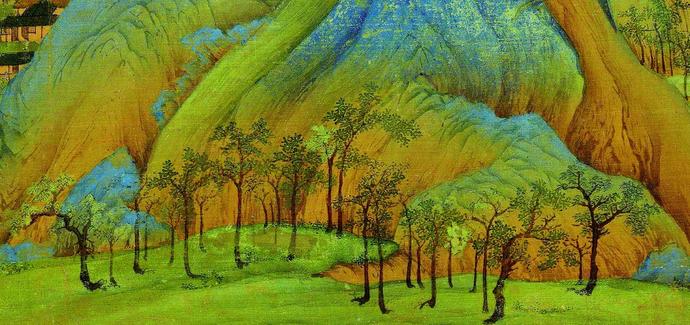

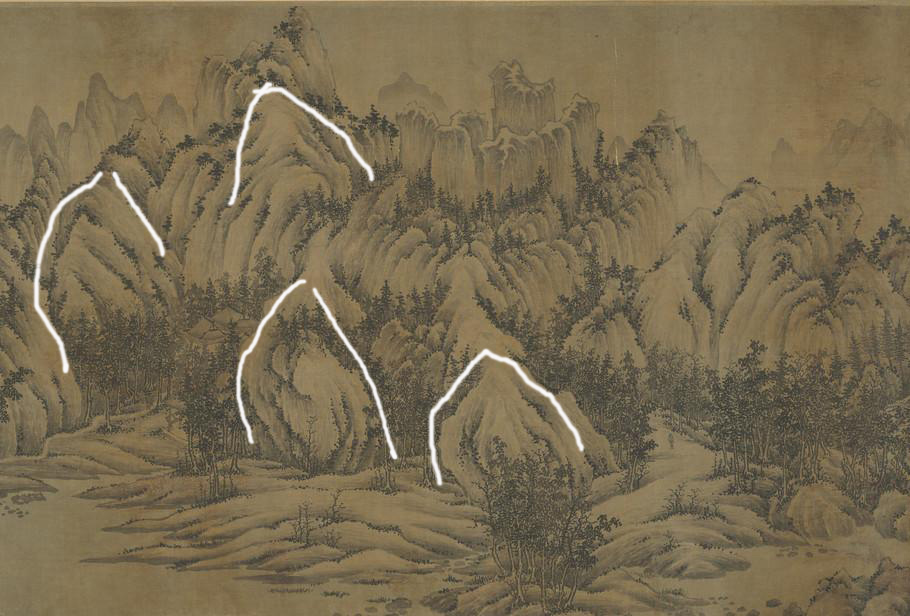

其三是“王希孟的这幅画山虽然设色晕染足见功力,但一路看下来,就会发现每个山头都长得差不多,缺乏变化性。”(见图16、17、18)

图16-18

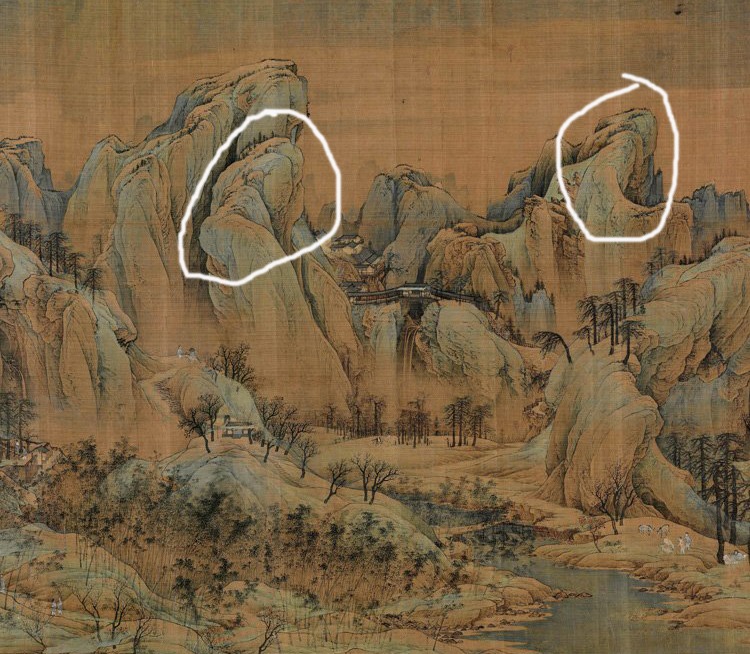

该文将赵伯驹《江山秋色图》的局部拿来与之比较,认为那就是“被李溥光说成是看了王希孟的《千里江山图》会‘气短’的赵伯驹《江山秋色图》的局部,奇峰峭崖,光怪陆离,透着深秋寒气——赵伯驹有何理由要在上面那幅画面前气短?”(见图19)

图19

山头长得差不多,特别是三角与尖角状者,最易雷同,这不单纯是画的问题,真山本就如此,连奇峰如林的黄山,都难避免(图20-23)。这是地质现象,是造山运动过程中,山峰不断耸立又持续受到风日水冰侵蚀切割而成的自然形状。再加古代画家多非直接写生,仅凭观察记忆创造,画的是心像而非实相,造型一般都已程式化,稍不留神,就更会雷同。

特别是在长卷里,峰峦太多,有时瞻前顾后不够,画幅长了又得随画随卷,无法随时纵观全局,很难不出雷同现象。这不是在为王希孟护短,江参与赵伯驹也是如此。特别是江参最严重,连山峰腠理走向都像排队一样刻板。他是最概念化和僵化学习巨然的“名家”,前人的“好评”并不都正确。“揭秘”没展开全画,只选局部作比较,很不公道。(见图24、25、26、27)

图24

图25-27

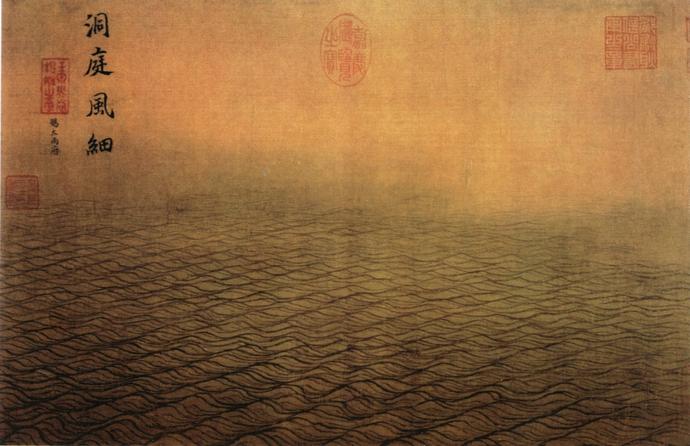

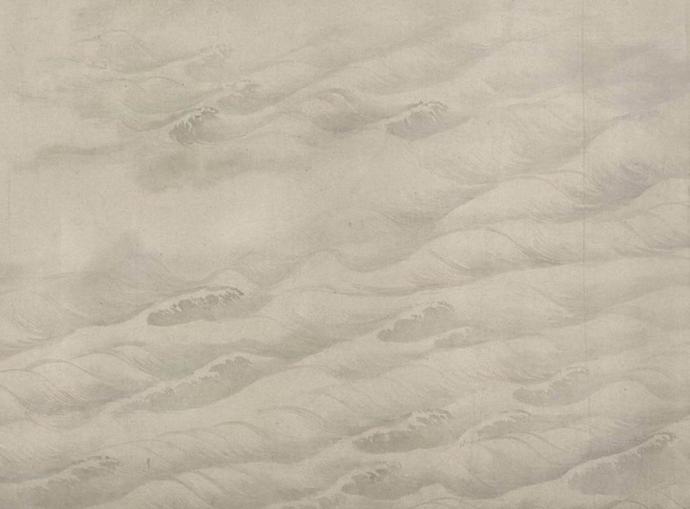

最后,该文“再看水,下图是南宋宫廷名家马远的《十二水图》(见图28、29),再下面是南宋画家赵芾的名作《长江万里图》中的水(见图30),你现在也许可以明白为何这些画作可以真正的名垂千古,而那幅所谓的王希孟的《千里江山图》却在历史上寂寂无闻了吧?”

图28、29

图30

马远图例选自他的《水图卷》,原画共12段,每段41.6×26.8厘米,是专门画水,画幅很小,就像特写镜头,当然可以精致周全。而王希孟是画全景山水,江水贯穿全画,11米多的大幅,景物按大小比例刻画,水纹线不得不画得极细,无法处处都清晰连贯,岂能截取局部水图去和特写镜头相比?至于赵芾那幅画,立意就是重在表现长江的惊涛骇浪(见图31),与王希孟的立意完全不同,毫无可比性。用这样幼稚的比较,来教训观众明白王希孟《千里江山图》在“历史上寂寂无闻”的道理,不令人笑掉大牙吗?

图 31

罗青先生在他那篇文章中,怒斥这些“惯常望画胡扯者,信口雌黄,东拉西扯,随意抒情附会,满纸梦呓乱赞”。我则理解当今活跃于网上的写手,多数还太过年轻,没经历“文革”,未睹“破四旧”销毁多少宝贵文物而无切肤之痛,所以会抱持娱乐心态消费国宝来赚取虚名。我要诚恳地奉劝那种名要不得,将来会成骂名的。

网友们也请千万别被误导。宋画原作能够历经900年完好保存至今,且属精品,堪称国宝者,为数并不多。再扩而大之,凡属古代艺术遗产,屡经劫难,能够幸存已极不易而弥足珍贵,惜护都来不及,怎能还加作践。看看美国总统特朗普,商人出身的他目空一切自以为是,可是在故宫文物面前,都得折服,还认真试了一下最古老的中国制造技术“托画”(见图32)。我们可以为傲的,也就是5000年没有断裂的文明,其他比我们古老的文明都早已泯灭,所以中国古代书画才使西方人折服。

图32

话又说回来,鉴赏评骘,各人标准不同,当然可以不认同《千里江山图卷》名列“中国十大传世名画”,但这正如选美比赛,你可以不服夺冠者,却不能说人家是“假佳丽”一样,道理再简单不过,论者理应懂得,观众也应该懂。

在此建议有兴趣观赏王希孟《千里江山图卷》的观众,不一定得辛苦排队去故宫观看。该画很难得展出,更难得整卷全部展开,因为画上颜料是胶性的,年久很容易剥落,每次张开卷起,都可能掉色而造成无法弥补的损失。再者,展厅为了保护珍贵文物,灯光相当黯淡,画卷又隔着玻璃,细部很难看清,我有幸看过一回,很不满足。

如今科技进步,可以扫描高仿真复制到毫纤毕露,购置一卷,清晰可鉴,随时均可披图陶醉。本文所比细节,就有从复制品翻拍者,虽然没有直面原作那种历史气息与庄严感,但能清清楚楚反复观摩细察,千载杰构的折服感比在故宫强烈得多。

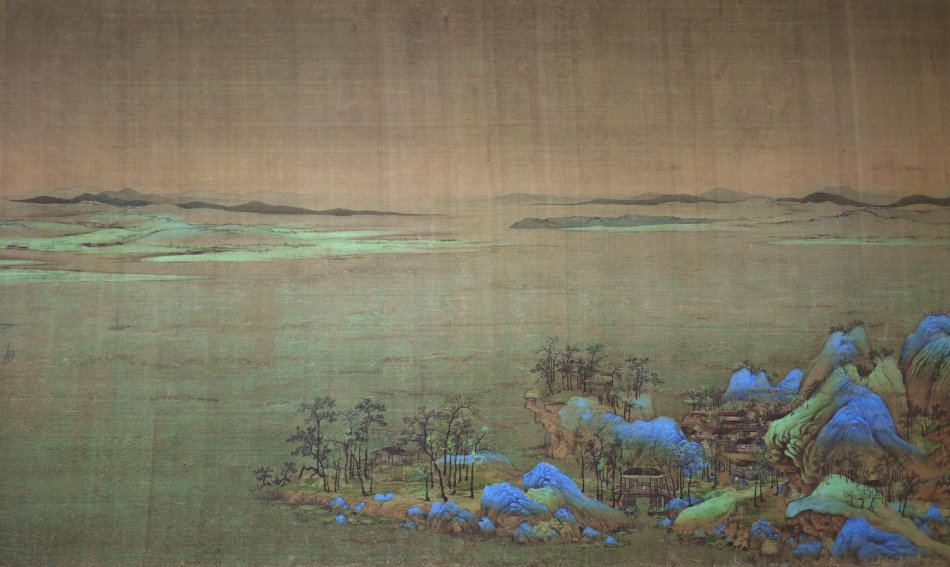

(传)隋 展子虔 游春图 北京故宫博物院藏

中国古代绘画的艺术成就,若无青绿山水,就不足以言辉煌。在我看来,现存真迹中,有两件无可替代的绝品,启前为隋代展子虔《游春图》(我有幸也在北京故宫看过),殿后就是北宋王希孟《千里江山图卷》。前者仅有80.5×43厘米,是幅小画,呈现青绿设色成熟之始的风貌,还带有明显装饰性,不够自然,景物也比较简单,但已是“唐画之祖”,为青绿山水的辉煌奏响序曲。

后者则是1188×51.5厘米长卷,乃青绿山水辉煌的高潮,由装饰性转向理想性,很自然地演绎着山川之美。色彩宛如蓝绿宝石那般绚丽,那才真正体现了青绿山水的主要特质。全画山重水复,开合纵横,峰回路转,节奏丰富,建筑布置,曲尽变化,完美阐释了宋人“可行、可望、可游、可居”的山水美学。长江沿岸景象的巍峨壮阔,与“咫尺千里”的旷远空间感,尤其无人可及。

它也不是像有些论者所认为的,只是一味描摹造化,而是自然焕发着18岁的青春朝气与诗性激情,经营出一派山青水绿、芳草如茵、春光明媚(见图33。请注意远山有的较暗,那是阳光下的云影投射在那些山头的缘故。中国山水不像西方风景直接画光照,而是这样间接表现)的美好景色,饶有意境,令人披图就心旷神怡。

图33

为此,王希孟《千里江山图卷》,是偏重意境美表现的两宋山水画中,属于青绿样式的顶级代表。无论他之前还是他之后,都没有如此朝气蓬勃的精彩作品(不信拿《江山秋色图》比比)。而且仅仅不到半年,才18岁的年轻画学生,就不可思议若有神助地创造出完全属于自己的艺术语言与图式,这是多少画家穷尽一生,也未必能够做到的,说他天才,名正言顺,焉需编造?

你若一卷在手,就能体会李溥光的题跋所云不虚。他看过画卷百遍,觉得“其功夫巧密处,心目尚有不能周遍者,所谓一回拈出一回新也。”意思是每次都有新发现。“设色鲜明,布置宏远,使王晋卿、赵千里见之亦当短气。”实在堪称“独步千载,殆众星之孤月耳”。

王晋卿就是王诜,赵千里是赵伯驹。李跋在此将他们与王希孟比较,不是指青绿山水,而是“丹青小景”,那就包括水墨,所以才会拿王诜做例子。“揭秘”望文生义没有理解,误以为他也是青绿山水大家。赵伯驹被用做比较,说明他的画风属于寒江“小景”,不是《江山秋色图》那种崇山峻岭,徐邦达将该画定为佚名的北宋院体高手佳作,应也采信此条题跋。

王诜画犹有传世,不服可以找来比较,赵伯驹缺乏可靠真迹,就算《江山秋色图》是他的,两人设色都不如《千里江山图卷》鲜明,布置也不如它宏远,是一目了然的事,李跋说的并不过份。

2017年11月11日于不动心斋

© 图文来源新浪博客:洪惠镇

洪惠镇,1946年出生于厦门同安,中国画家与美术史论家。厦门大学教授,硕士生导师。中国美术家协会会员,原福建省美术家协会副主席与厦门市美协主席。