傅抱石(1904~1965),原名瑞麟,自号抱石,江西新喻人。1926年毕业于南昌第一师范学校,后去日本留学,归国后在南京中央大学艺术系执教。1949年后,曾任南京师范学院教授、西泠印社副社长、江苏省国画院院长、中国美术家协会副主席等职。

文:陈传席

中国绘画的风格很多,但有两种较为对立的风格值得注意。其一是“激情派”,像唐代的吴道子、五代的石恪、宋代的梁楷、元代的方从义、明代的徐渭,以及清代的八大山人等等,都属于“激情派”。他们靠激情作画,画面上显示出画家个人激烈的情绪。其二是“理性派”,这一派的画家更多了,从东晋顾恺之到唐代的大部分画家,历五代宋元,直到明代的文沈唐仇等等,都是属于“理性派”。其中最典型的要数明代的董其昌和清代的“四王”。他们作画讲究法度,怎样起笔、怎样收笔都交待得清清楚楚。画面工整而严谨,很理性。“理性派”的绘画易于在技巧上进行深入,能表现出一种宁静、悠淡、完整的美。而“激情派”能别开生面,历史上能够开发新风格的画家以这一派居多,其作品有一种飞动的美,更有一种发人振奋的感觉。“激情派”也必须有一定的技巧,更需要有良好的修养和扎实的理论基础,也要有一点理性,而不是理性全无,否则便是粗野和鄙陋,不足为道。“理性派”也必须有一定的个性在里面,没有个性的绘画也不会形成风格,也不能成其为画家的画。

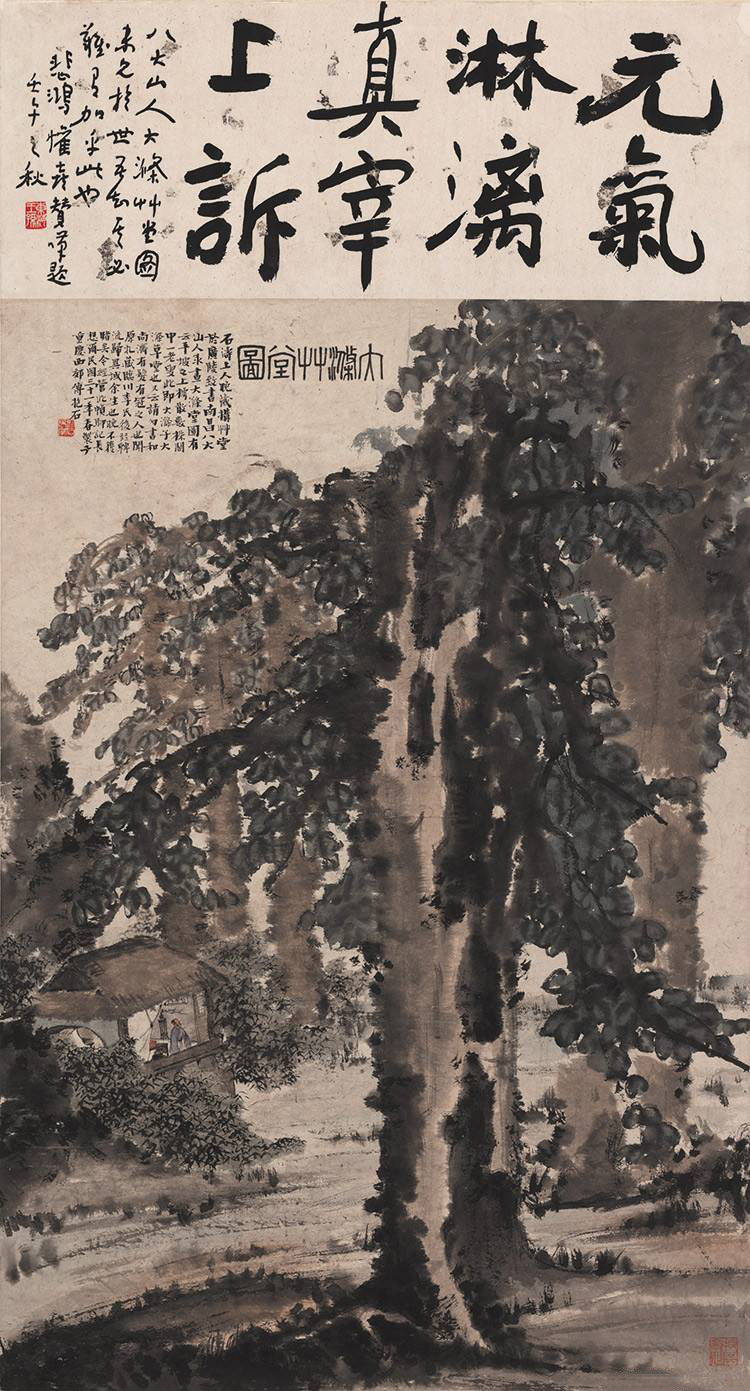

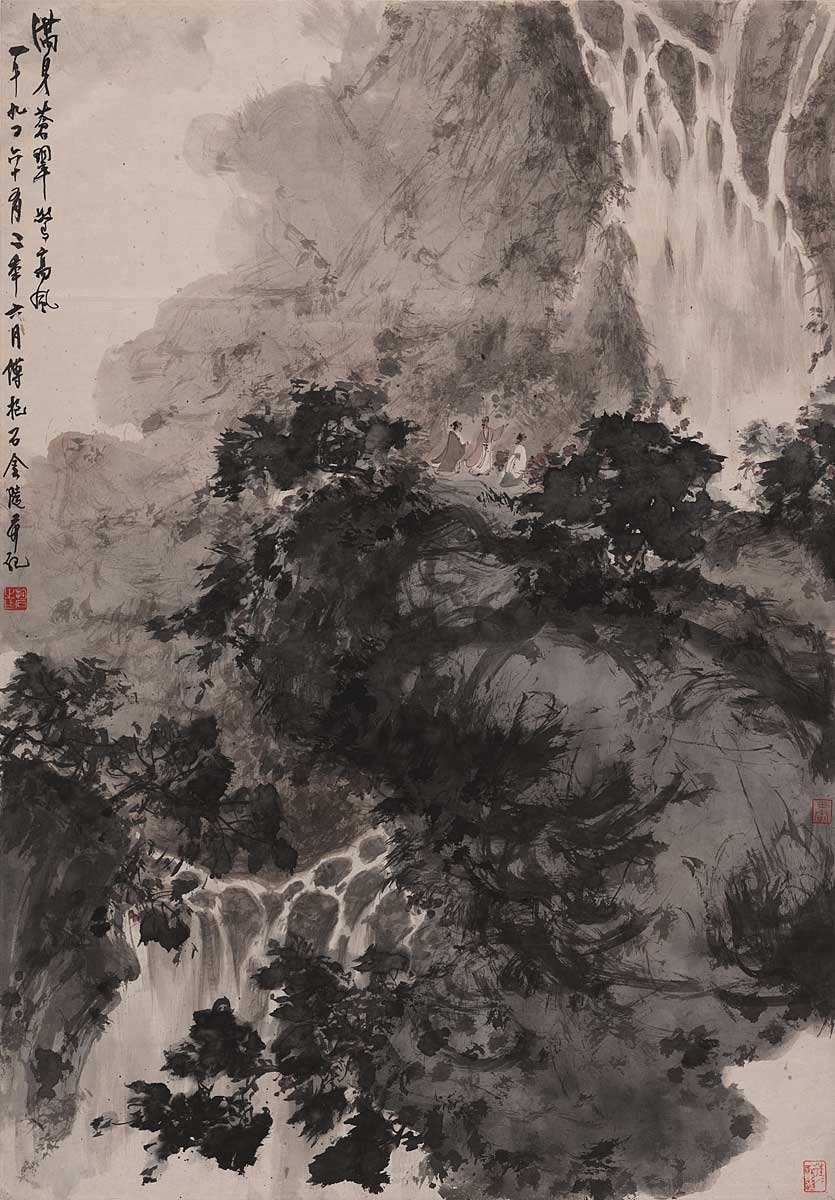

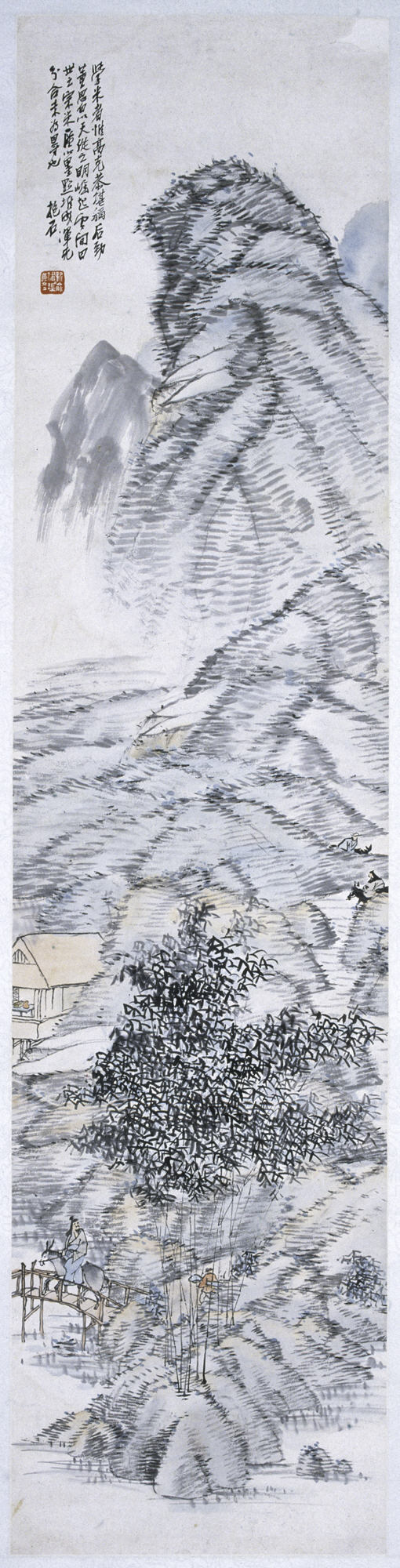

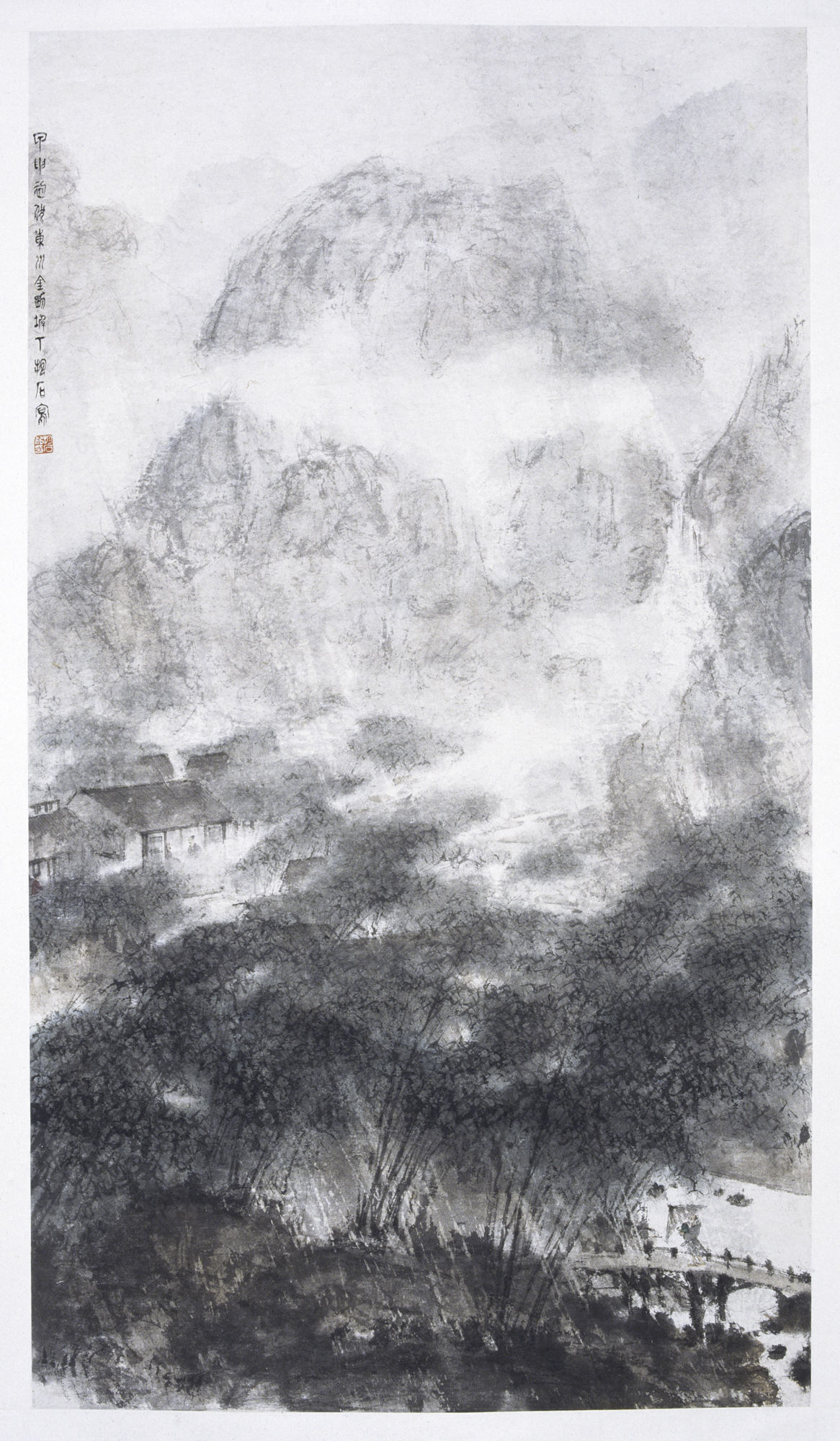

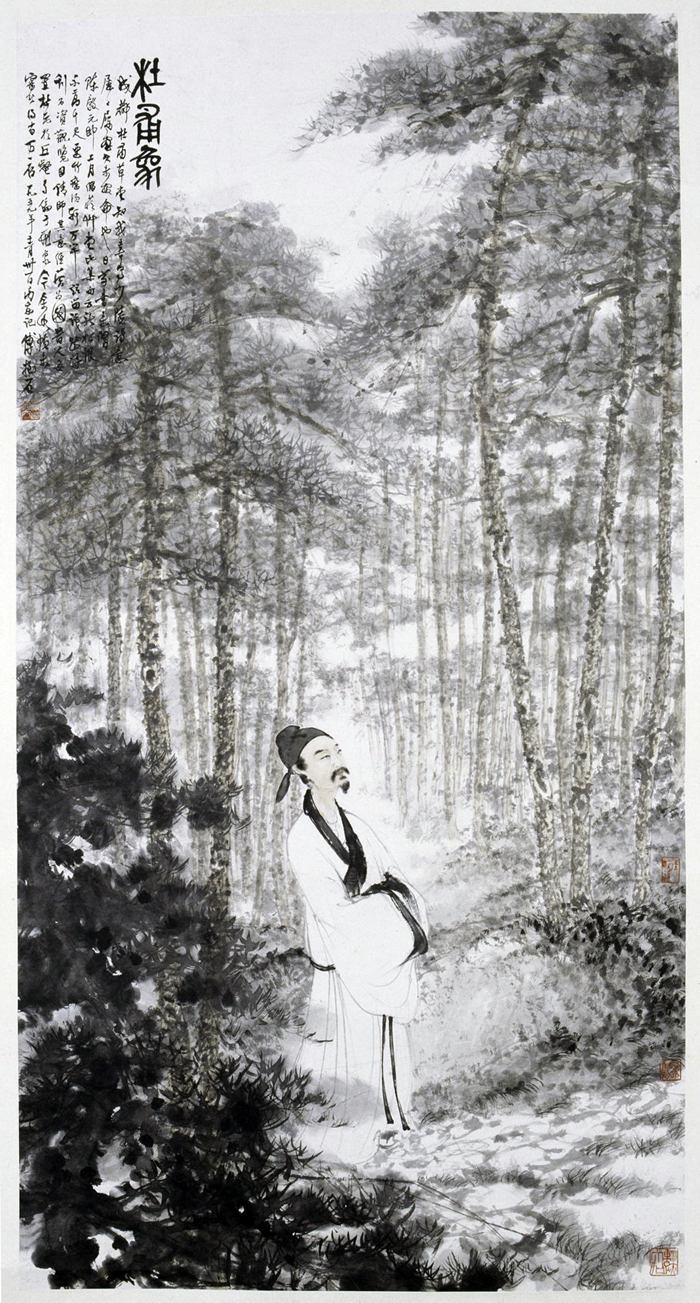

大涤草堂图 1942年

傅抱石的绘画属于典型的“激情派”,他靠激情来作画。他的画有不可一世的气概,十分了不起。他的自述和见过他作画的人都说他作画先是喝酒,喝完酒抽烟,然后才提起大笔在墨盘中蘸满墨,运足气。在画面上刷刷几下,然后左盘右旋,一股气势就出来了。激情留在画面上之后,盘旋一遍,把激情平息一下,再加以收拾。他的画大都是这样画出来的,往往不能预先安排好这笔怎么画那笔怎么画,完全靠激情爆发之后在纸上留下激情的形态。他的画和“理性派”画家的画不一样,“理性派”代表画家潘天寿的画构图惨淡经营,但能达到出奇制胜的效果,画之前要考虑好布局、落笔,完全是一种理性化的结果。李可染亦然,他是靠技艺,勾、皱、点、染都十分讲究,慢慢达到他自己认为完美的境地方才罢休。黄宾虹更是靠他的学养和功力。傅抱石与他们完全不一样,他靠的是激情,当然他的这种激情别人也有,但不可能达到他的这种境界。傅抱石的激情是有根基的,他是学美术史的,留学日本也是学美术史,回国先后在中央大学和南京师范学院教了二十五年的美术史,当然后期到画院,他就以画画为主了。他懂美术史,又读了很多哲学和历史书,修养和胸怀自然都不一般,他以激情画出来的画就与无修养、无文化的人画出来的粗野之画不同。绘画是自我表现,你有文化有修养,或无文化无修养,都在你的画上表现出来。

我曾经说过,傅抱石是当代的吴道子。他和吴道子一样出身贫困,又好酒使气。傅抱石少年时很贫困,父亲在南昌街头补伞为业,母亲原本是一个逃跑出来的童养媳,两个苦命人结了婚,生活一直十分困苦。傅抱石少年时曾在街头卖过甘蔗,当过学徒,又生过肺痨病,有这种经历的人容易有豪迈的性格,心情不愉快时借酒消愁。后来在邻居一个警察的帮助下他上了学,由于非常聪明,文、史成绩都非常好,绘画出于天性更是最好。当然他的绘画天性的引发是有原因的:他家的附近有一个裱画店,他经常看裱画,对绘画逐渐产生了兴趣,画店的师傅也常给他一些指导。他上学时,绘画成绩特别好,毕业后就在学校代教美术课,但由于学历不够,又被别人赶走,他的心情一直很痛苦。幸亏遇到徐悲鸿,在徐的帮助下他赴日本留学。在日本他也画画,但技术还不过硬。留学归来后,徐悲鸿就请他到中央大学艺术系任教。此时他以搞美术史为主,但兴趣仍在画画上。到重庆之后,由于生活的需要,傅抱石又开始作画。那个时候日本入侵中国,傅抱石目睹日本人的横行霸道。出于对日本帝国主义的义愤,再加上他从小养成的豪迈性格,表现在画面上出现的是一种激情,所以重庆时期傅抱石的画十分出色。后来的画虽是另外一种风格,但从激情来讲,都不如重庆时期的画精彩。傅抱石的画到了四川一大变:他有师法传统的基础,有日本新画风的启发,加上蜀地山川的熏陶,他的精神充裕了,他的风格成熟了。

平沙落雁 约1956年

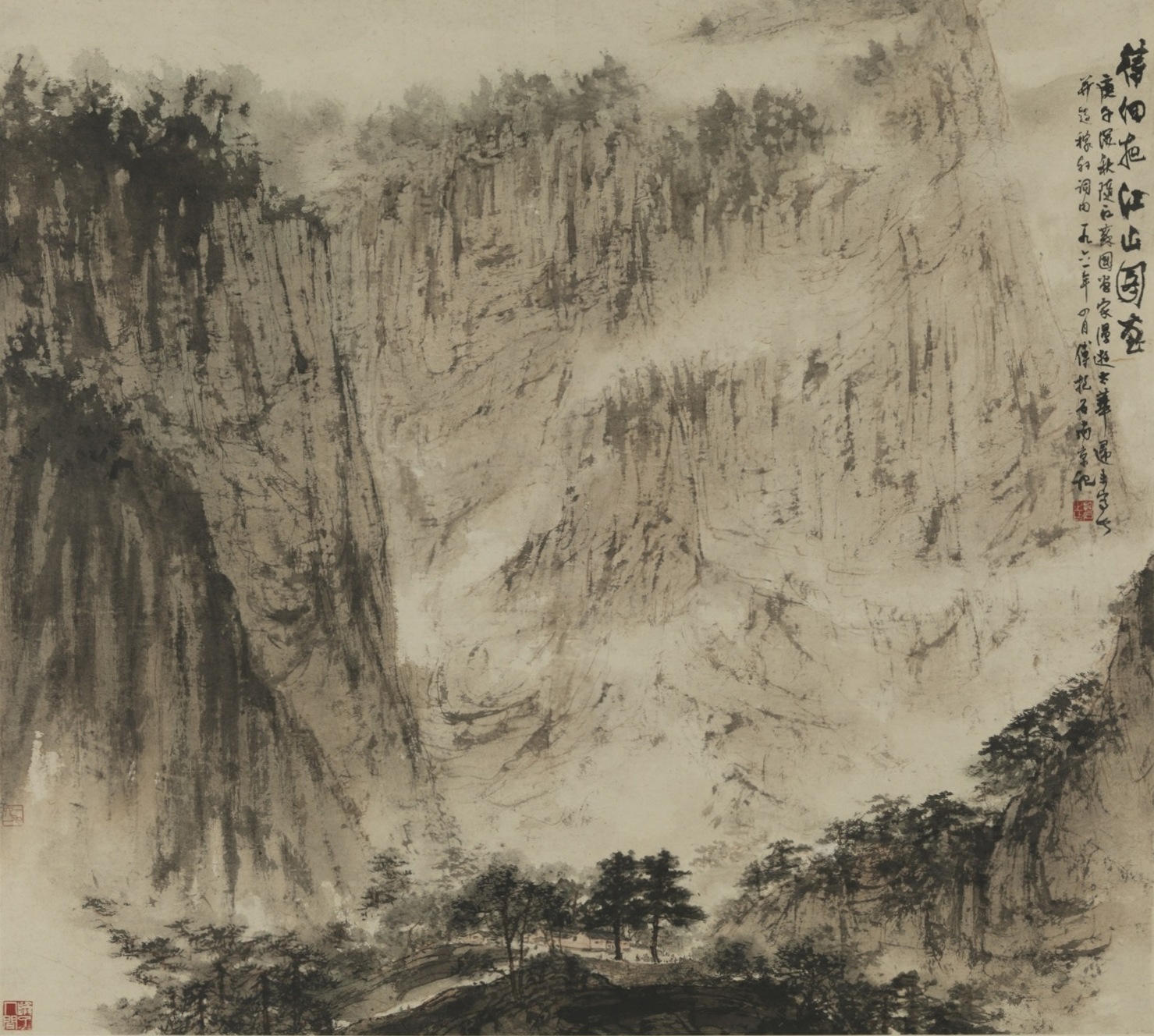

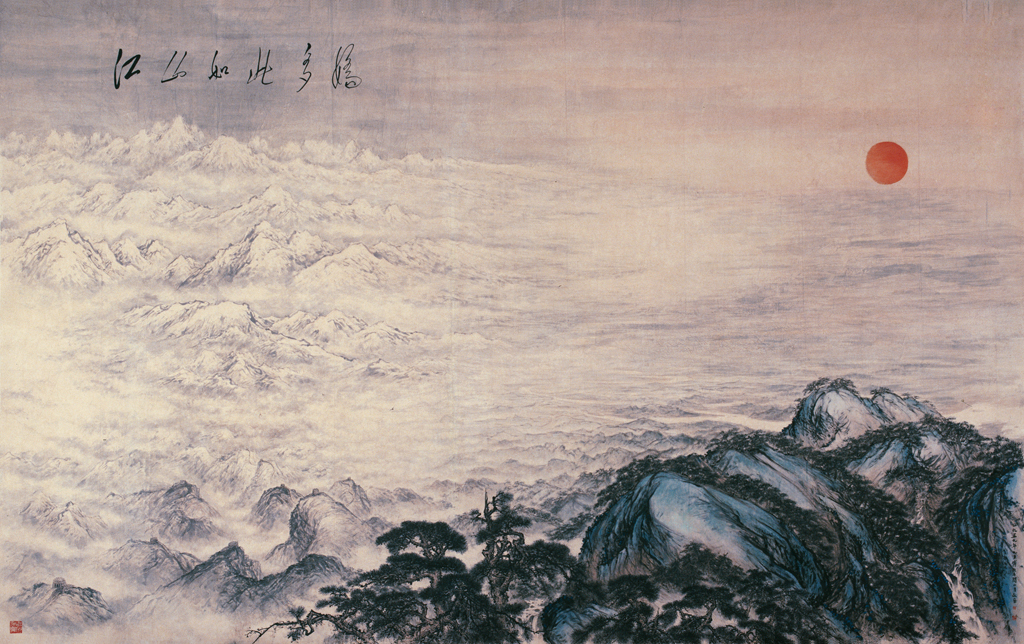

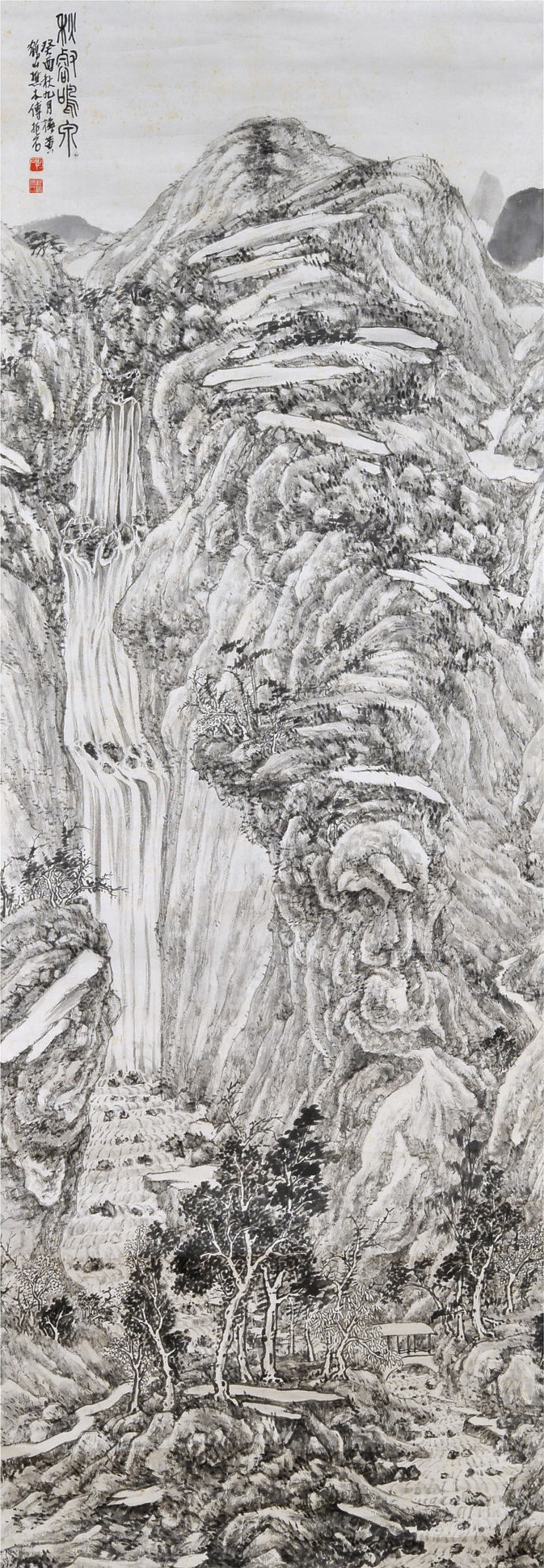

待细把江山图画 1961年

解放后,傅抱石在南京师院教书,政治气氛对他不利。心情自然不好。这时期他的画激情减少,自己也常遭到批判,据说他写的检讨书与他的著作几乎一样多。有时不得不小心翼翼。这种境况表现在绘画上便出现了另外一种风格。比如《平沙落雁》,这张画画一个隐士在大江边弹琴,天空一排大雁飞过,轻缓的运笔和淡淡的渲染,激情减退了不少。而画风在原有的基础上却增加了厚而重,稳而滞,减去了一些急愤的情绪。

后来,60年代初期政治情况有所好转,他的画又有一种变化。1960年他历经两万三千里行程游览祖国的名山大川,接着于1961年在东北三省写生,画风一变。《漫游太华》、《待细把江山图画》等作品比50年代又放了一些,但激情仍不如重庆时期明显。这个时期的作品雄健而不粗壮,潇洒而不纤细,他的画作已炉火纯青,登峰造极。这是他创作的鼎盛期。

满身苍翠惊高风 1962年

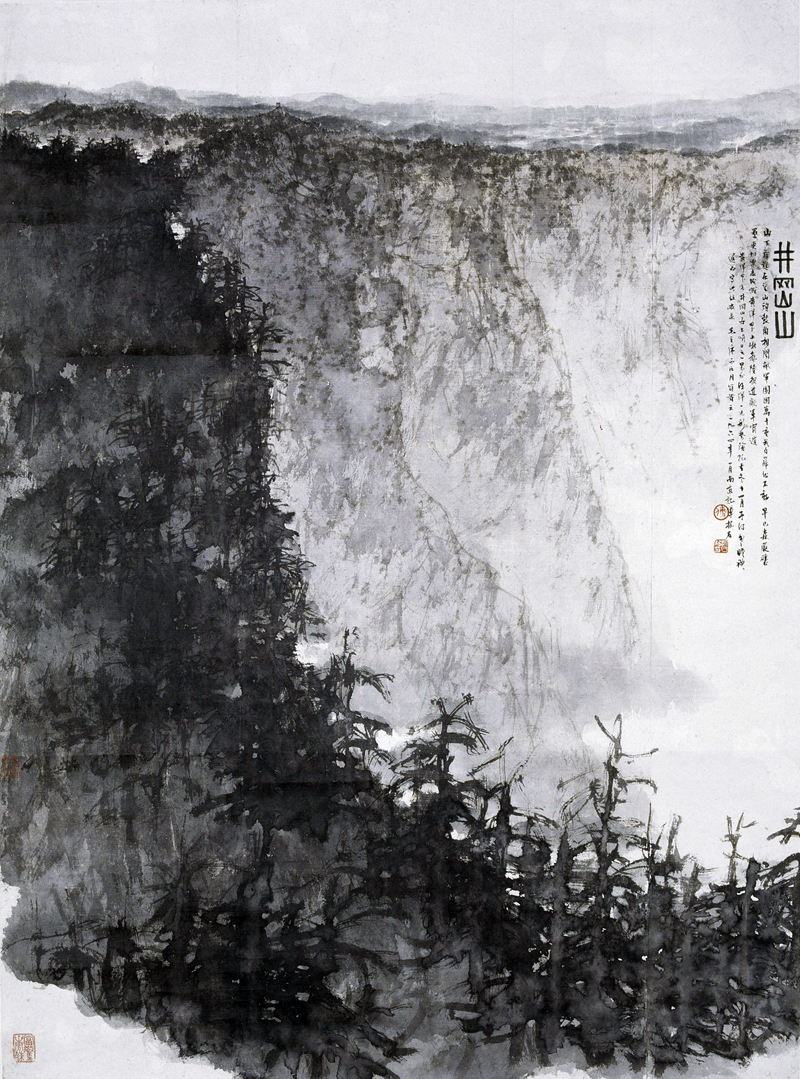

井冈山 1964年

中山陵 1965年

到了后期,傅抱石的绘画又是另外一种成熟。他的晚年生活可用一句话来概括:全力创作,奔波全国各地作画。晚年的画风并无太大变化,只是用笔圆润多了,下笔变急猛为流畅。如1964年所作的《井冈山》和1965年所作的《中山陵》,一步步走向湿润圆畅,反复渲染,往日的激情消失了,猛气也消失了,有其是那种愤怒的、苦涩的情绪完全不存在了,增加了静态、润态和少量的富贵态。晚年得意的生活和得意的心境,使他几十年来苦涩惊慌的情绪完全消失,而且早年为生活而奔波、为抗日而呐喊的忧思和急切情绪也早已淡忘。“文革”的劫难尚未临到,人的年龄也毕竟老了,人老则棱角自失,画风自然也变得圆润。但他是有自省力的画家,又是一个史论家,他的画出现了什么问题,他不久便会发觉,他会根据自己的处境、身体状况,再度改变自己的画风。倘若天假民年,人书俱老,傅抱石必能再创另一风格的高峰。

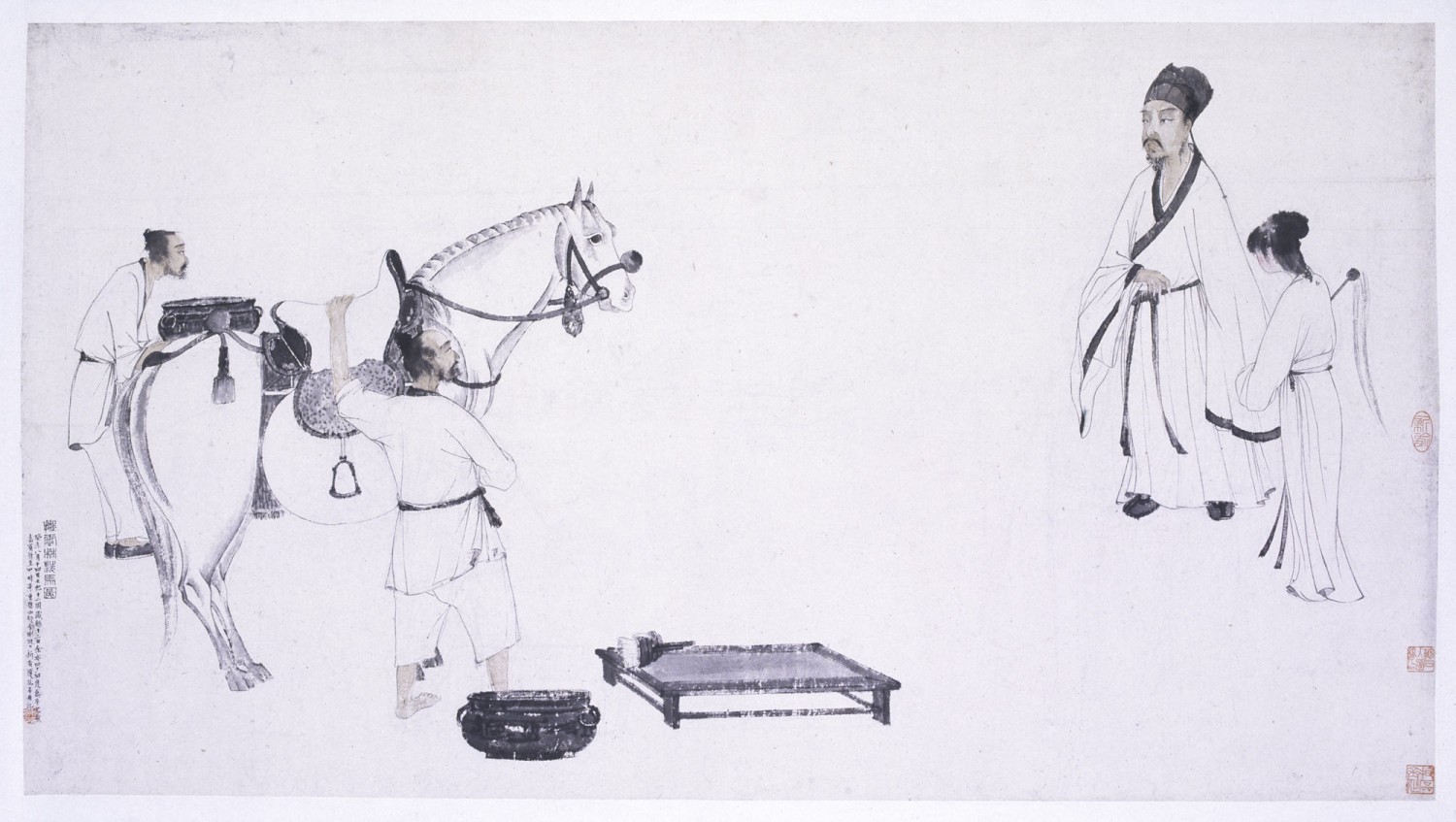

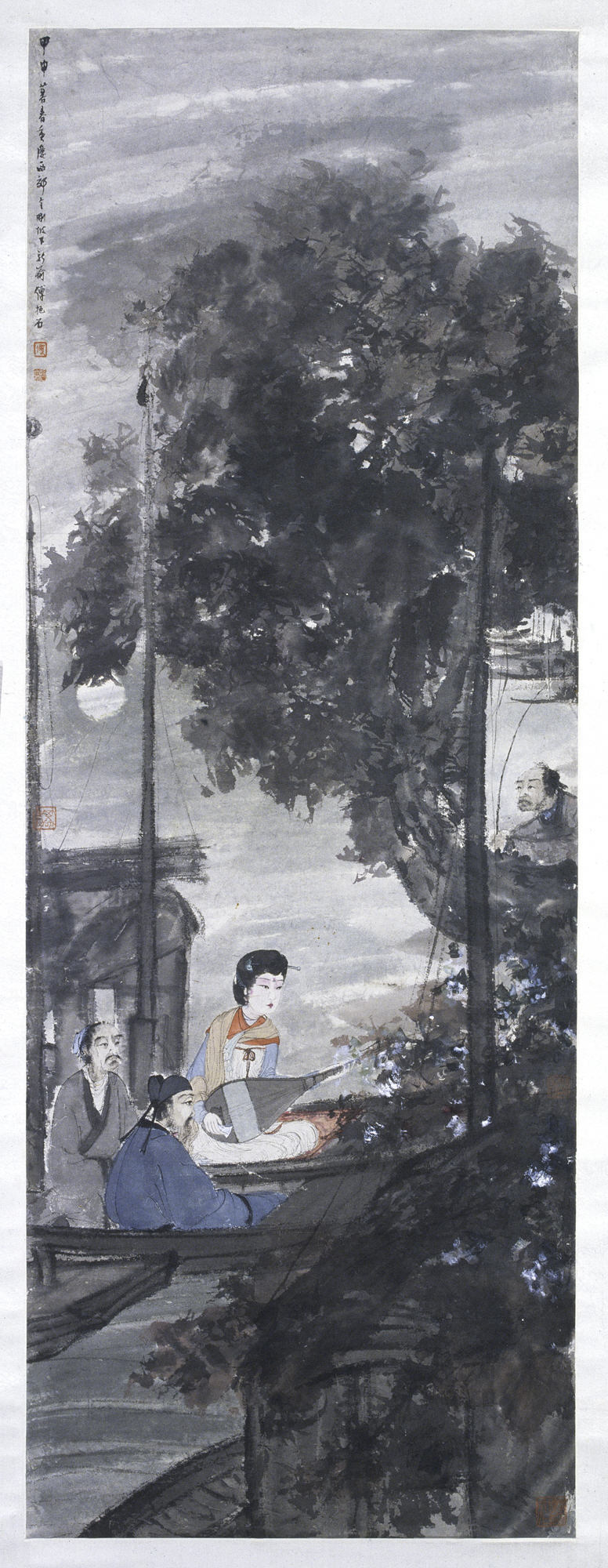

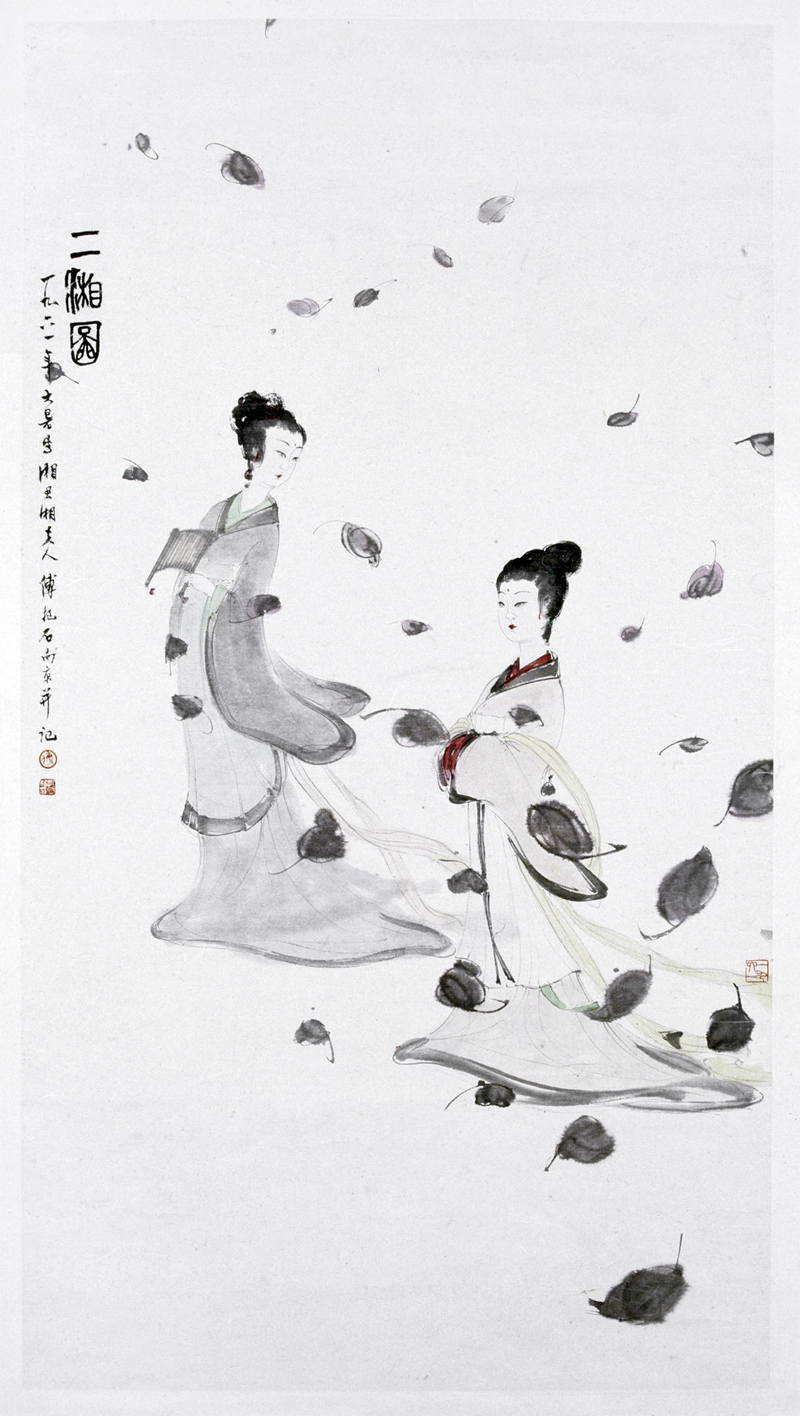

傅抱石的人物画也颇有特色,但人物画不同于山水画,他画人物画,自己声称:一是为研究绘画史,而是为山水画服务的。傅抱石不是专门画人物的画家,但他画人物画最能见出其传统功力。而且他的人物画一生都未有太大的改变。1945年画的《柳荫仕女图》和1965年所画的《湘君涉江图》,不但用笔差不多,而且脸型、发式、衣着也都完全相同。其他人物画也都是这样。我反复对照他的各种人物画,断定他的人物画只有同时期或不同时期兴趣和情绪不同的变化,而不像山水画那阶段式的变化。他的人物画显然是学元朝的,而且愈到后期愈忠实于元朝的画风。傅抱石山水画和人物画向两个方向发展。这也只有在一个史学家身上才能实现。他的人物画之所以有古意,乃基于他对传统的理解。否则,很难把元朝画学到手,甚至根本不知道学元朝画。他的人物画设色很新。元朝的人物画“迹简意澹”而雅正,以线为主,设色极淡。他的设色虽新,也仍离不开元朝法度,每每以淡淡的颜色一点即收。有的画额鼻下巴都留空白,衣着设色也多古雅,很少浓烈的墨彩,更无焕然求备的意思。这与他的山水画有很大区别。

◀ 1945年 柳荫仕女图

1965年 湘君涉江图 ▶

下面再谈谈傅抱石绘画成功的几点因素。他绘画之成功,其中有一点要注意,就是他精通美术史。他最早出版的是美术史著作,去日本留学学的是美术史,回国教了一辈子美术史,作画可以说是他的业余,但他却成为领一代风骚的大家,其中原因值得探索。

几年前,我曾在一次全国美术理论研讨会上提出一个问题:古今第一流大画家没有不通美术史的。最早一位有画迹存世的画家是东晋的顾恺之,其主要成就也在美术史;其次如荆浩、郭熙、董其昌、石涛,无不是大史论家。近现代被公认的大画家黄宾虹、齐白石、潘天寿、傅抱石无一不精于治史。无数人终生手不停笔地学画作画,心无旁鹜,甚至拜了名师,直到白头,成功者甚稀,而把大部分精力花在美术史上的人却成为大画家。为什么呢?艺术固然是以技术为基础的,但却不是以表现技术为目的,技术不过是表达画家性情的一种工具,而且这种工具还要靠人的知识修养去控制。手不停笔地学画,实际为学技术。从美术史入手,广究各家画法,撷取历代精华,这就不会取法手中,仅得其下。从技术入手,犹如低头看路,看来看去,只不过是巴掌大的一块,且心胸愈窄,眼光愈短;从美术史入手,犹如登上高山之巅,俯视天下,群山万壑,无不尽列眼下,心胸愈广阔,眼光愈长远,居高临下,高屋建瓴,其势自不同一般。得于目,会于心不同,应于手、现于纸当然也就不同了。最重要的是,美术史作为学术能丰富人的精神,充实人的心胸,提高人的品质,增益人的学问。蒋骥《传神秘要》有云:“人品高,学问深,下笔自然有书卷气。有书卷气,即有气韵。”刘熙载《艺概》云:“钟繇《笔法》曰:‘笔迹者,界也;流美者,人也。’右军《兰亭序》言:‘固寄所托’,‘取诸怀抱’,似亦隐寓书旨。”艺术就是人的怀抱之寄托,精神的形态流露,心的外观,学问的结晶。这是技术所不能达到的。

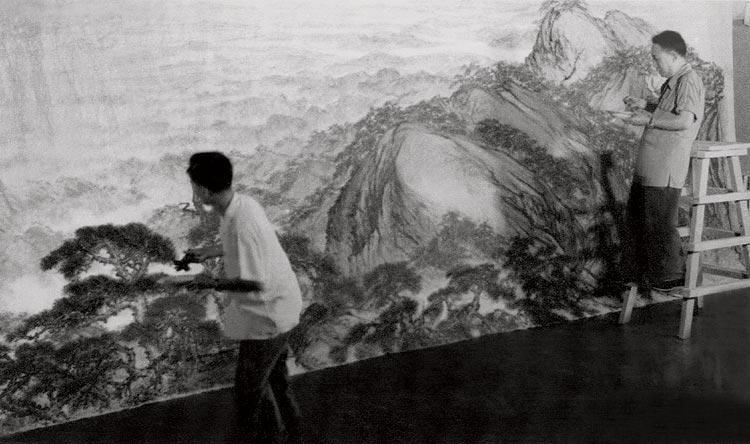

1959年傅抱石与关山月合作《江山如此多娇》

傅抱石、关山月 江山如此多娇

1959年为人民大会堂作 550×900cm

再来探索傅抱石“往往醉后”的因素。

真的艺术出于作者之真性,虚伪出不了真的艺术。傅抱石生于清末,饱受贫困和战乱之苦。他经常借酒排遣忧愁。后期在南京师院美术系任教期间,因为已成为权威,经常遭到错误的政治攻击,心情更加苦闷。他和吴道子一样的“好酒使气”,每作画必以酒助兴,久之成习。据说1959年7月傅抱石应邀在北京为人民大会堂创作《江山如此多娇》的巨幅山水画,买不到酒,他作画十分困难。不得己之下写信给周总理,周总理特地派人买来好酒,他才把巨幅画完成。吴道子“每欲挥毫,必须酣饮”。傅抱石作画“往往醉后”正与之同。“醉后”就是酒醉之后,人于酣饮(不可过醉)之后,借酒之力,涤荡了胸中的愁闷和不顺之气,尘世中一切浸至人身的非纯、非朴、非素之累,得以暂时消释。画家借酒之力,驱除一切华伪,保留了人本性的纯真率直,这时候,美的意识也最容易显现,又借酒之力,开张胆魄,然后援笔挥毫,浩浩杳杳,“不滞于手,不凝于心,不知然而然”(张彦远赞吴道子语)。一往真情之流露,其画必是真画,这就是《庄子·列御寇》中所云“醉之以酒而观其则”,醉了酒,才能显露他的真实面目。人在尘世中混的时间长了,必有伪诈,伪诈出于思想,思想本身无法排斥自己,固需借助酒的力量。傅抱石这样的“好酒使气”者,其画亦当然是“当其下手风雨快,笔所未到气已吐”了。

傅抱石作画值得探索的地方很多,尤其是他本性真率、直爽等,皆是他成功的重要因素。没有一个虚伪、龌龊的人能成为大艺术家和大文学家的。

︿

本文选自

陈传席《画坛点将录——评现代名家与大家》

︿

1925年 竹下骑驴

1933年 仿王蒙山水

1941年 山居图

1943年 拟云林洗马图

1944年 琵琶行

1944年 万竿烟雨

1945年 擘阮图

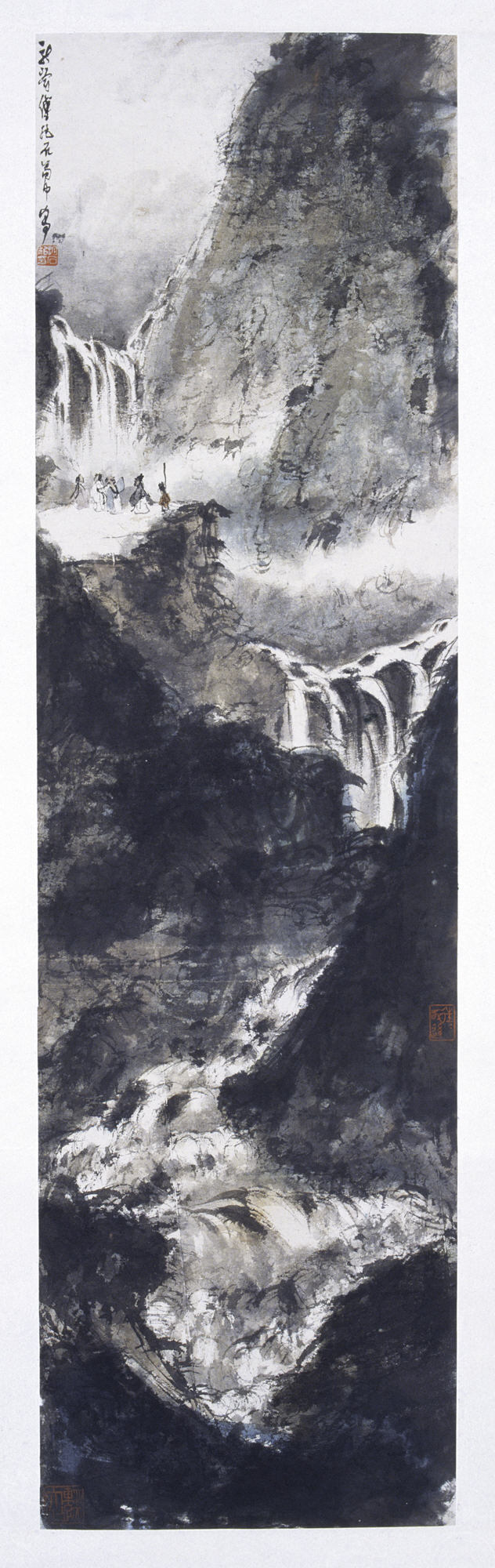

1945年 观瀑图

约1945年前 山鬼

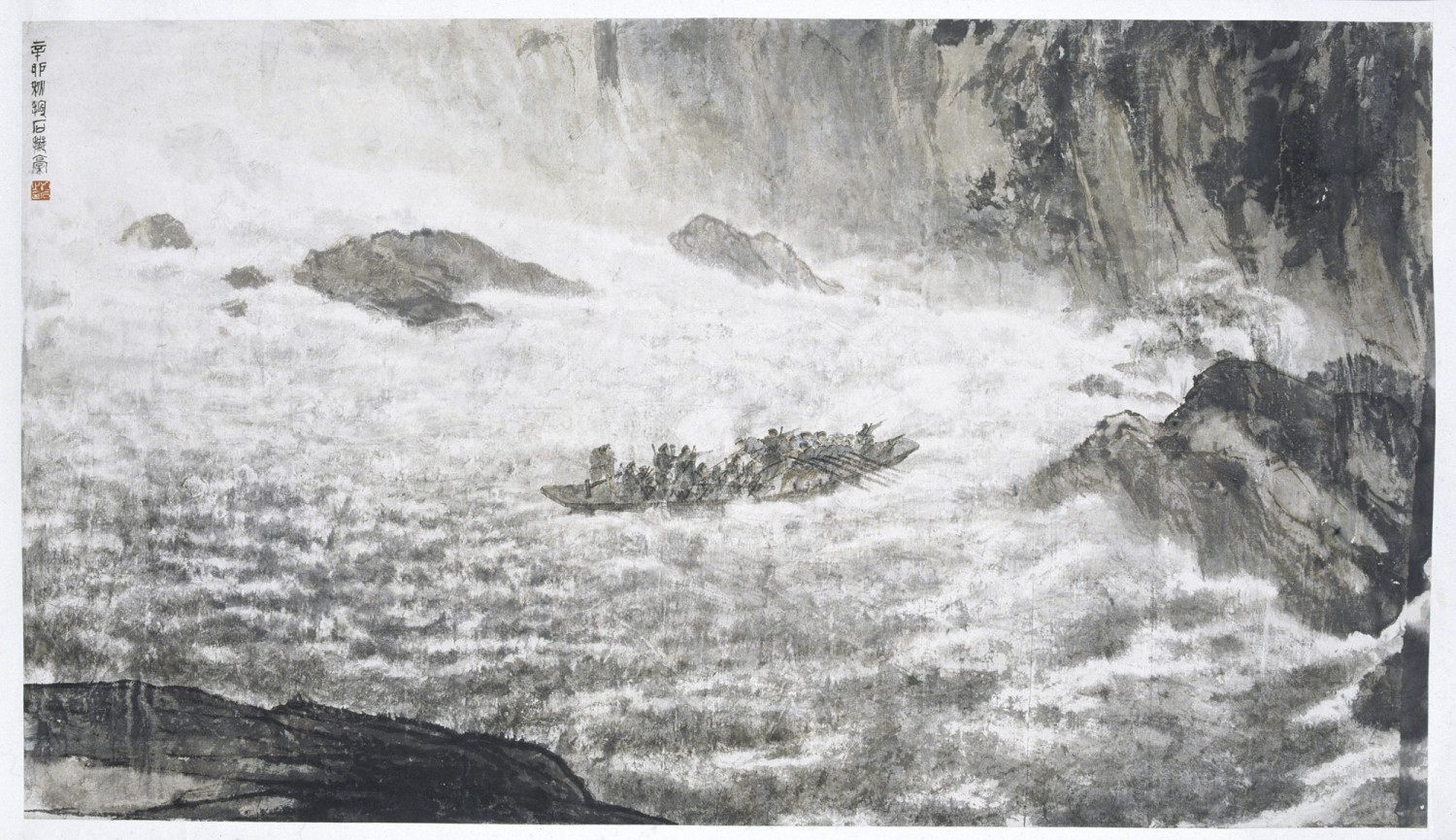

1951年 抢渡大渡河

1953年 毛泽东《七律·长征》词意

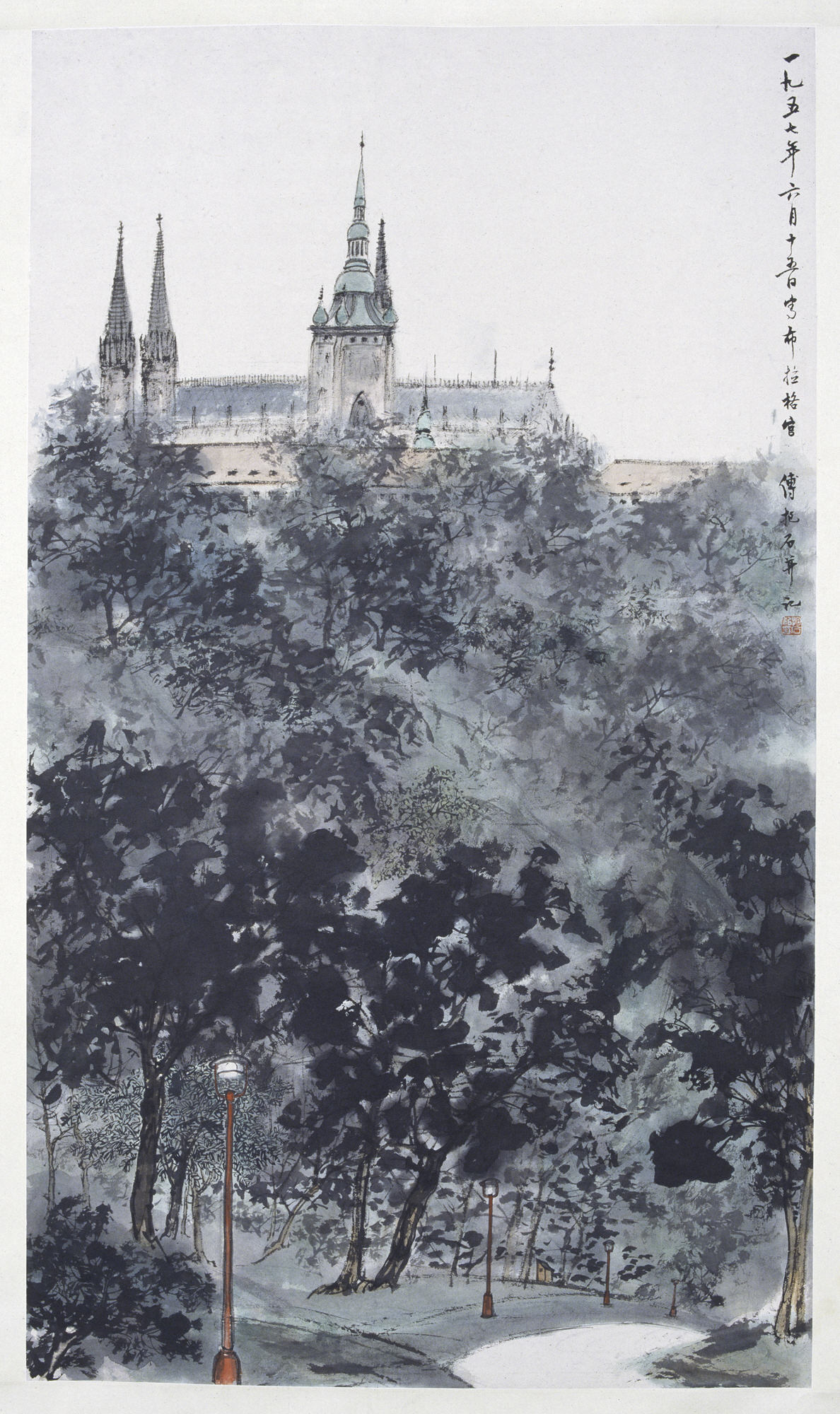

1957年 布拉格城堡

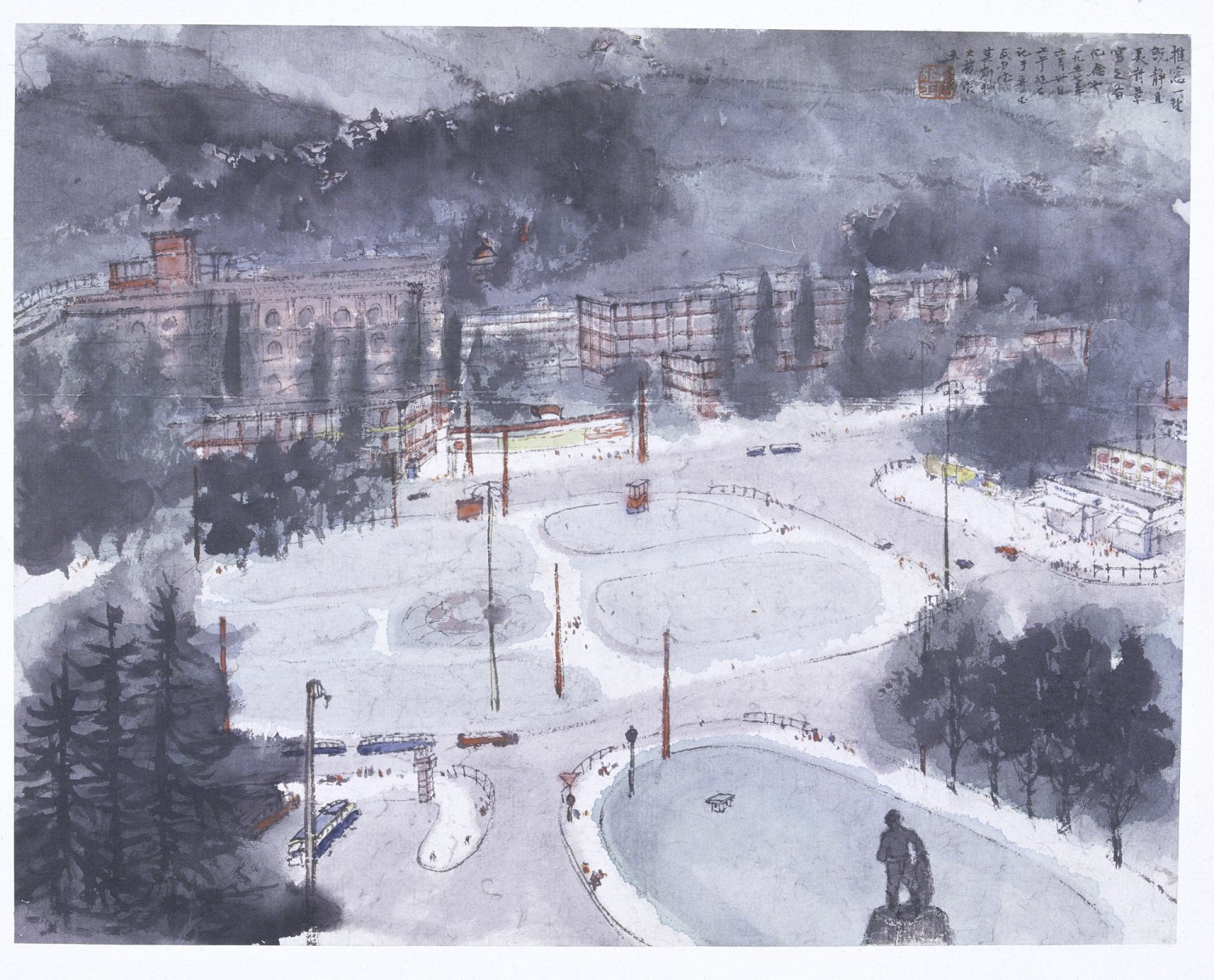

1957年 哥德瓦尔德广场

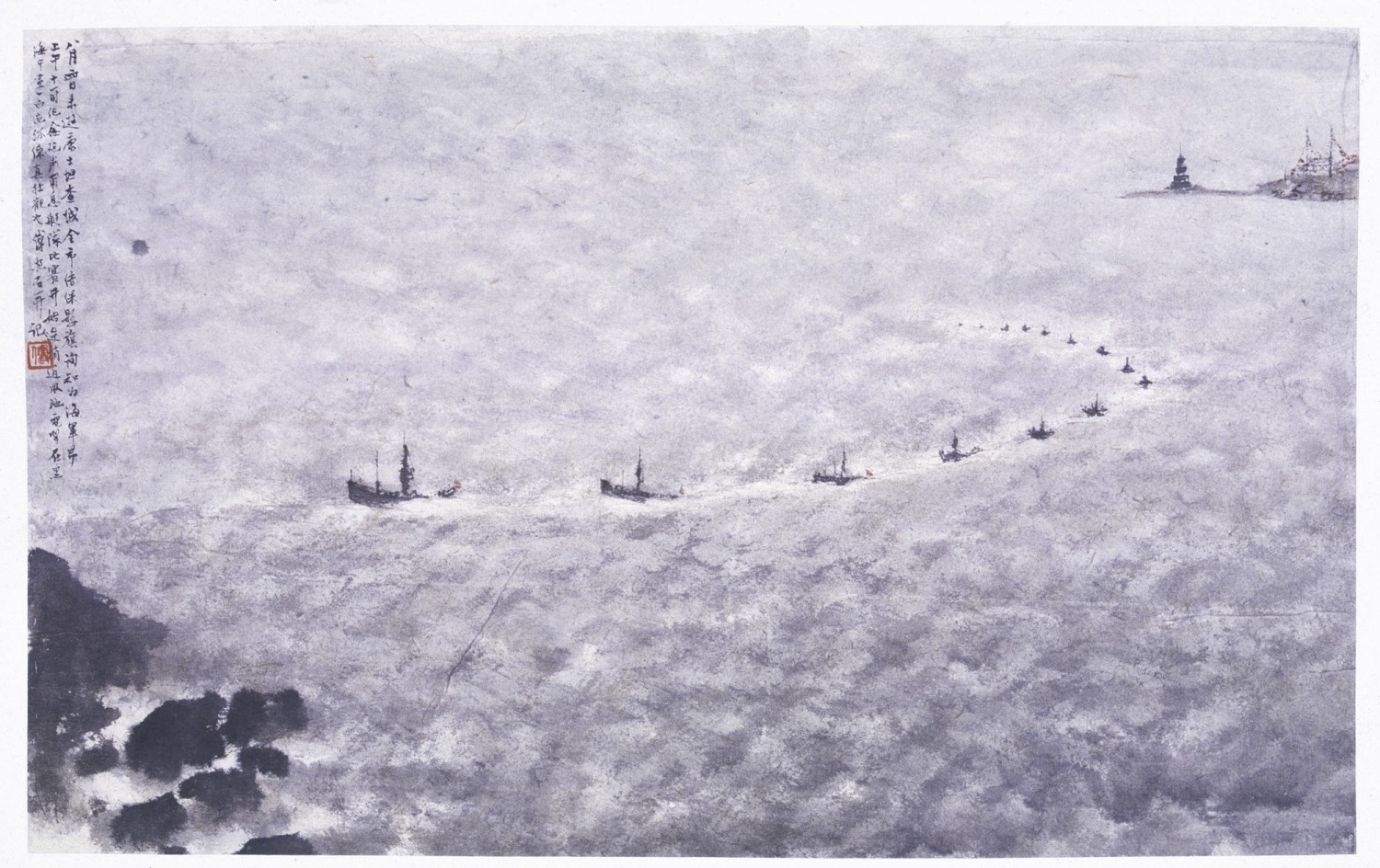

1957年 罗马尼亚海军节舰艇表演

1958年 雨花台颂

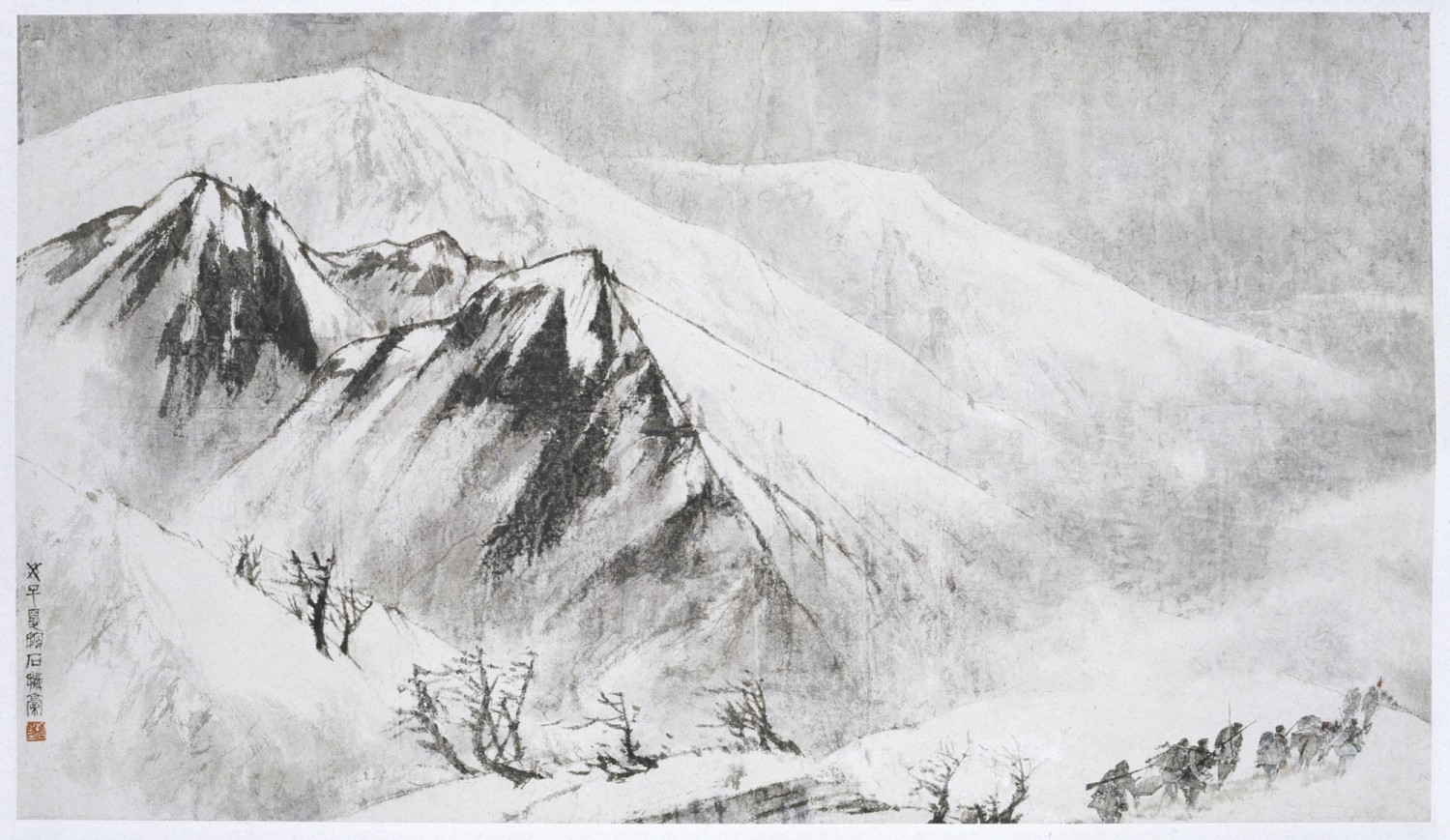

1959年 毛泽东《沁园春·雪》词意

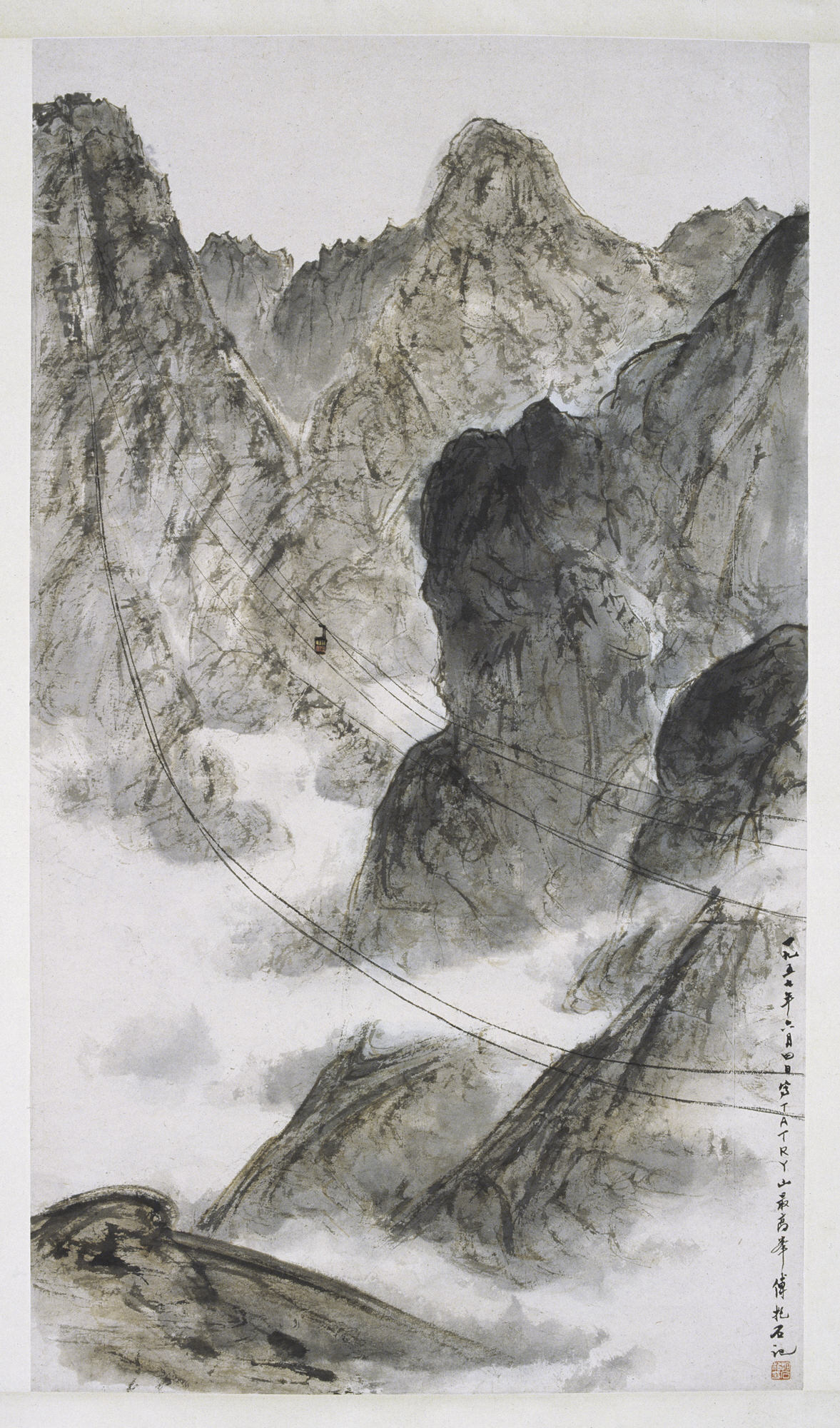

1959年 塔特拉山最高峰

1959年 杜甫像

1961年 二湘图

1961年 天池林海图卷

1964年 延安

作品图片采集于

《南京博物院藏傅抱石作品展》

转载请注明出处

桑莲居整理汇编