01 傅山笔法的草率

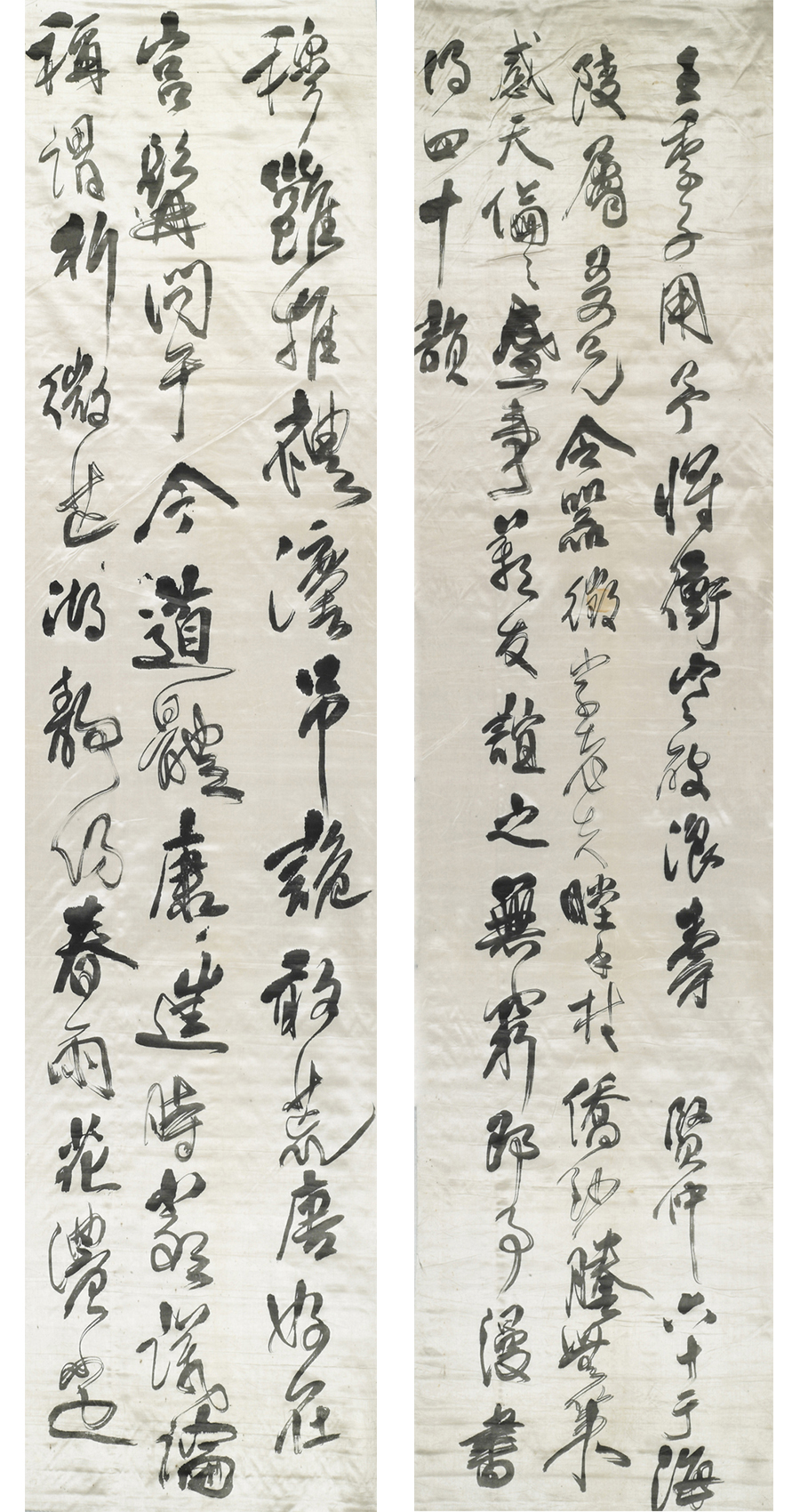

去年特地到浙江省博物馆看傅山的特展。其中《寿王锡予四十韵》行草书十二条屏及《临晋人安面帖》丈二立轴的震撼力,至今犹动心魄。

在观展过程中,随意拍摄了傅山书法的某些局部,由此有了一些想法。

傅山的作品大抵都元气淋漓,大处落墨。可能因为傅山更为纵逸,因此,王、傅大字立轴在普遍性的影响上,王孟津更为彰显。然而傅山随意生发、不主故常的手段,所营造出来的格调,却要高出王铎许多。然而也因为像傅山这样,在士人心中道德人格的影响力之巨,已经远远将书画方面的成就抛之脑后了。傅山书法的随意性,也使得他的书法因为应酬的冗繁而有些不到位处。

随意拍摄的局部如下:

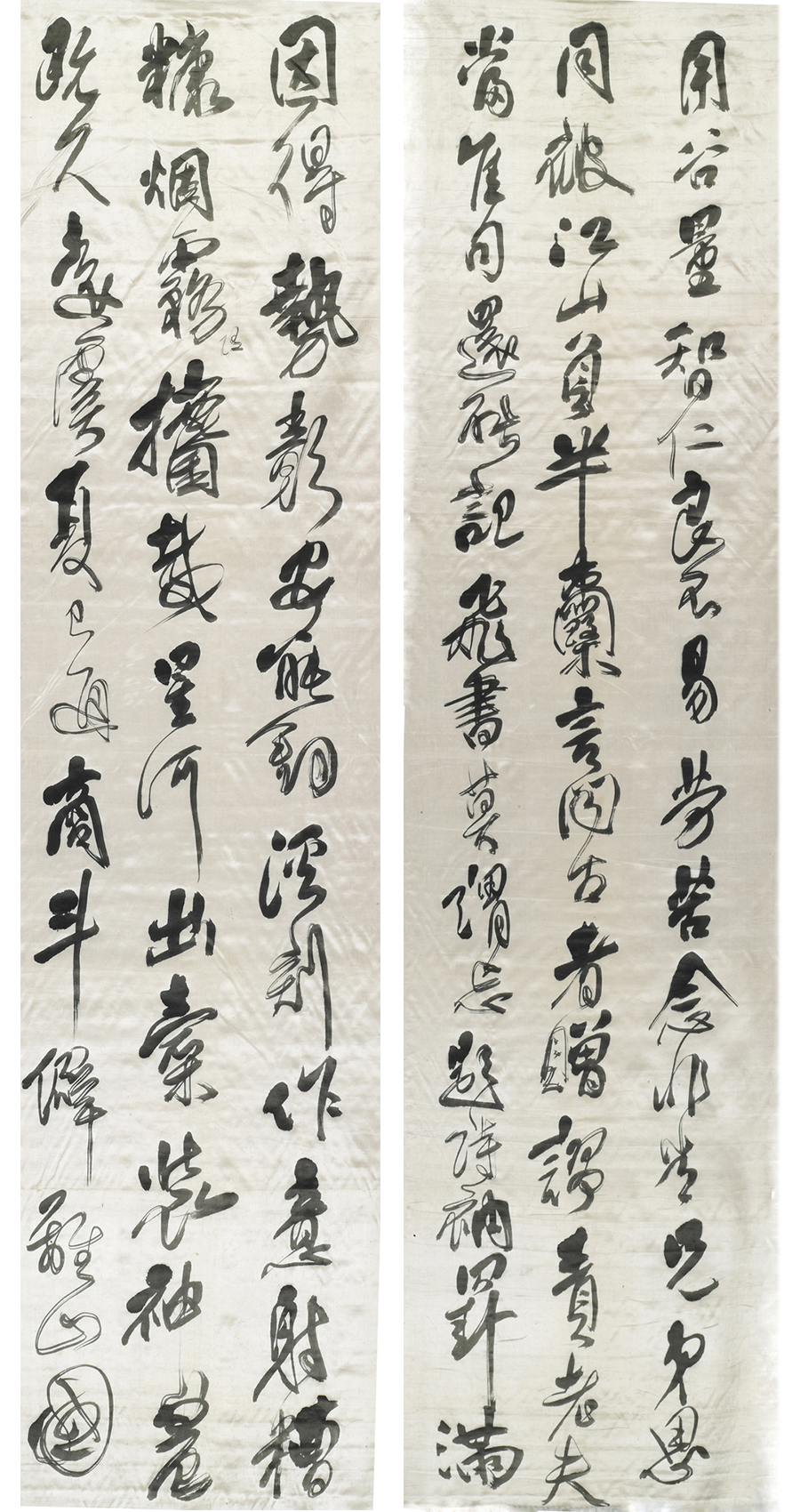

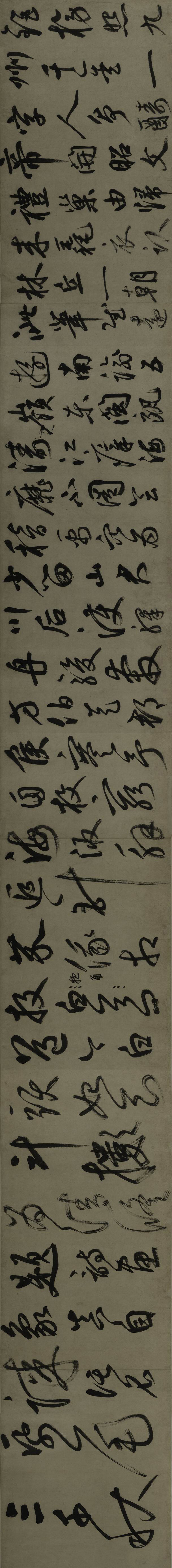

一、《忠孝节义文》轴,“人之大根”中“人”与“之”连笔的过度完全没有提按,使“之”字不易识别;

![]()

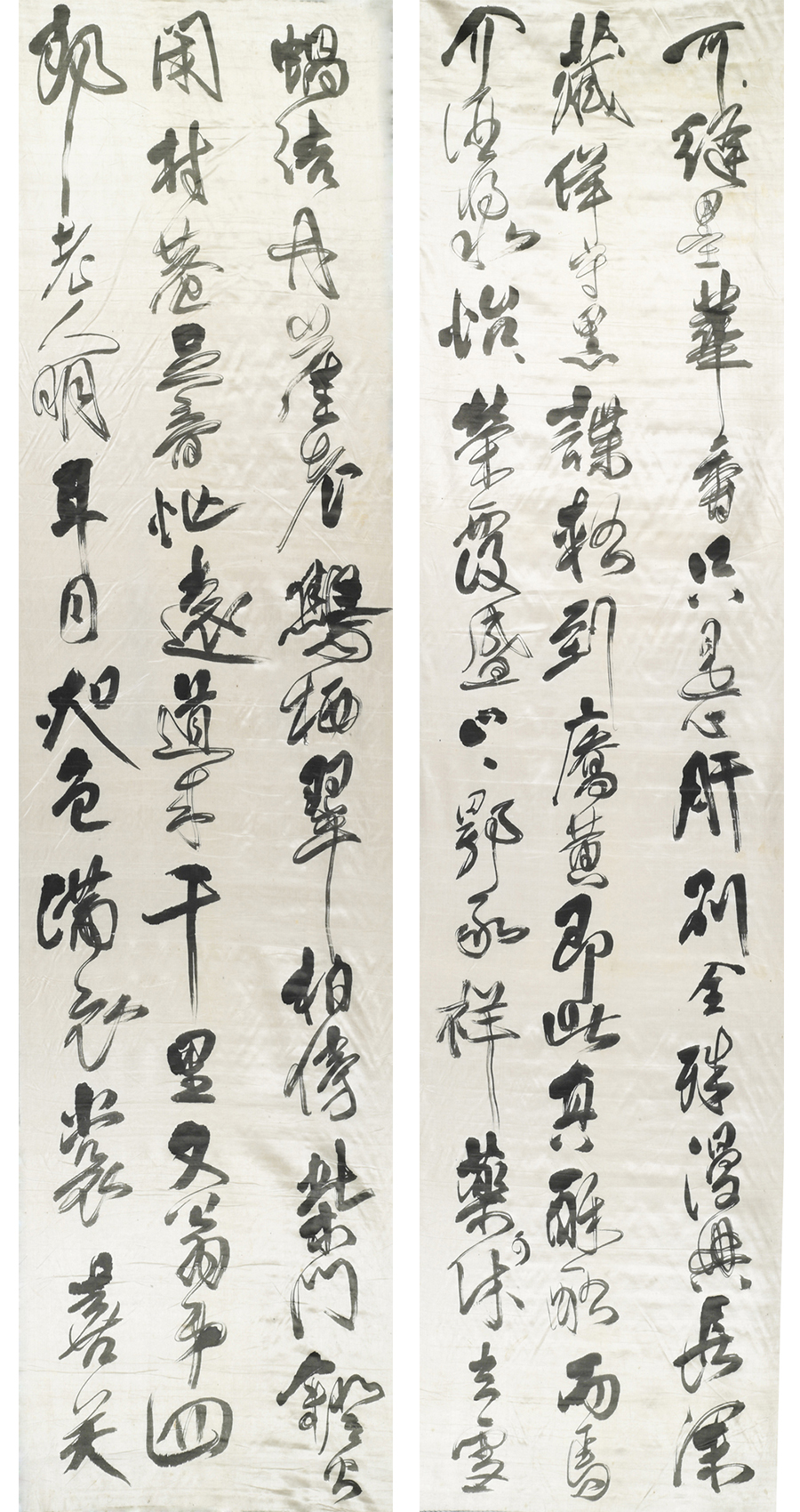

二、“客”字的转折过甚,也至不好识别;

![]()

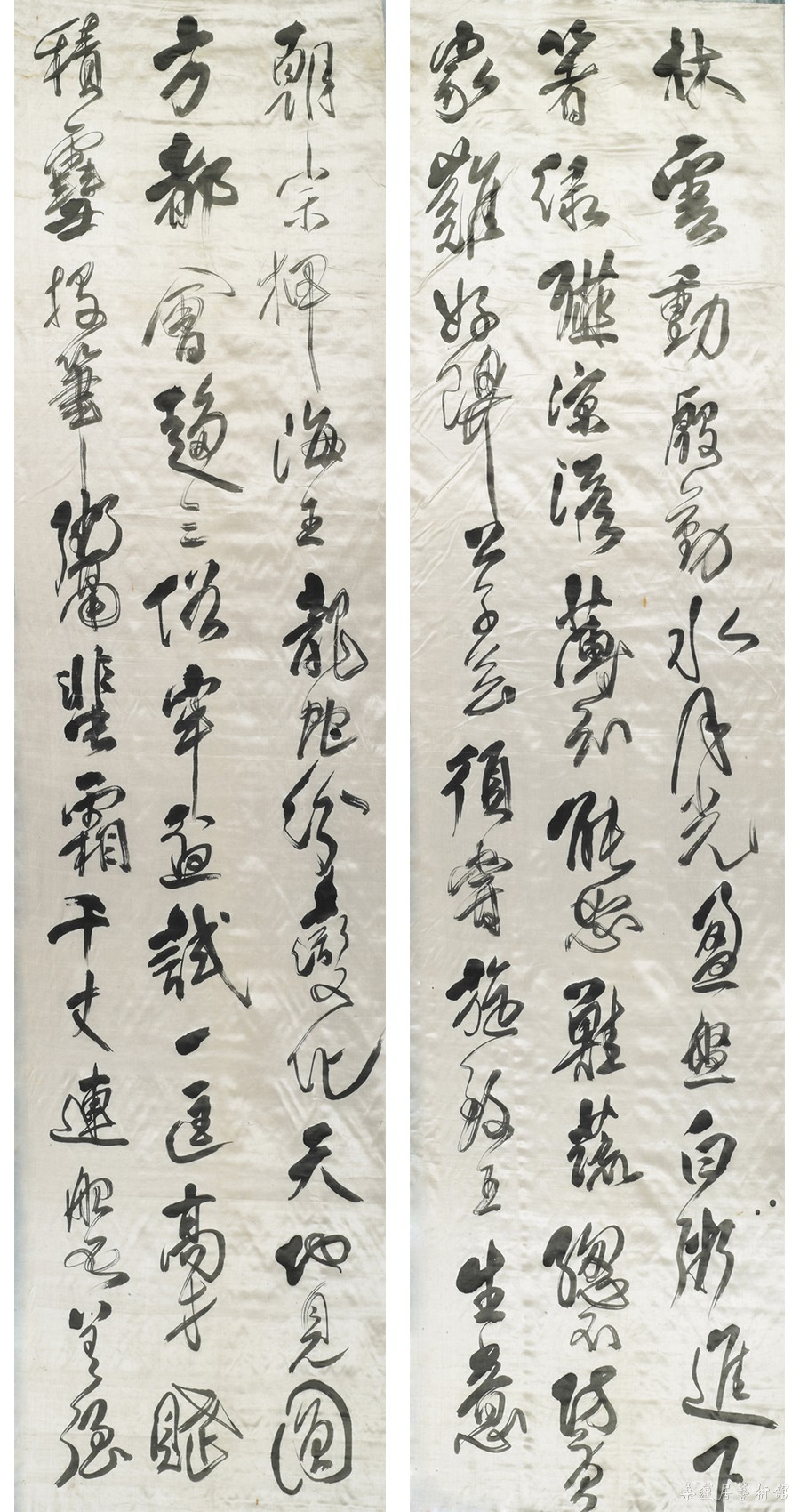

三、“傅山”之款,运笔极速,“山”字不到位;

![]()

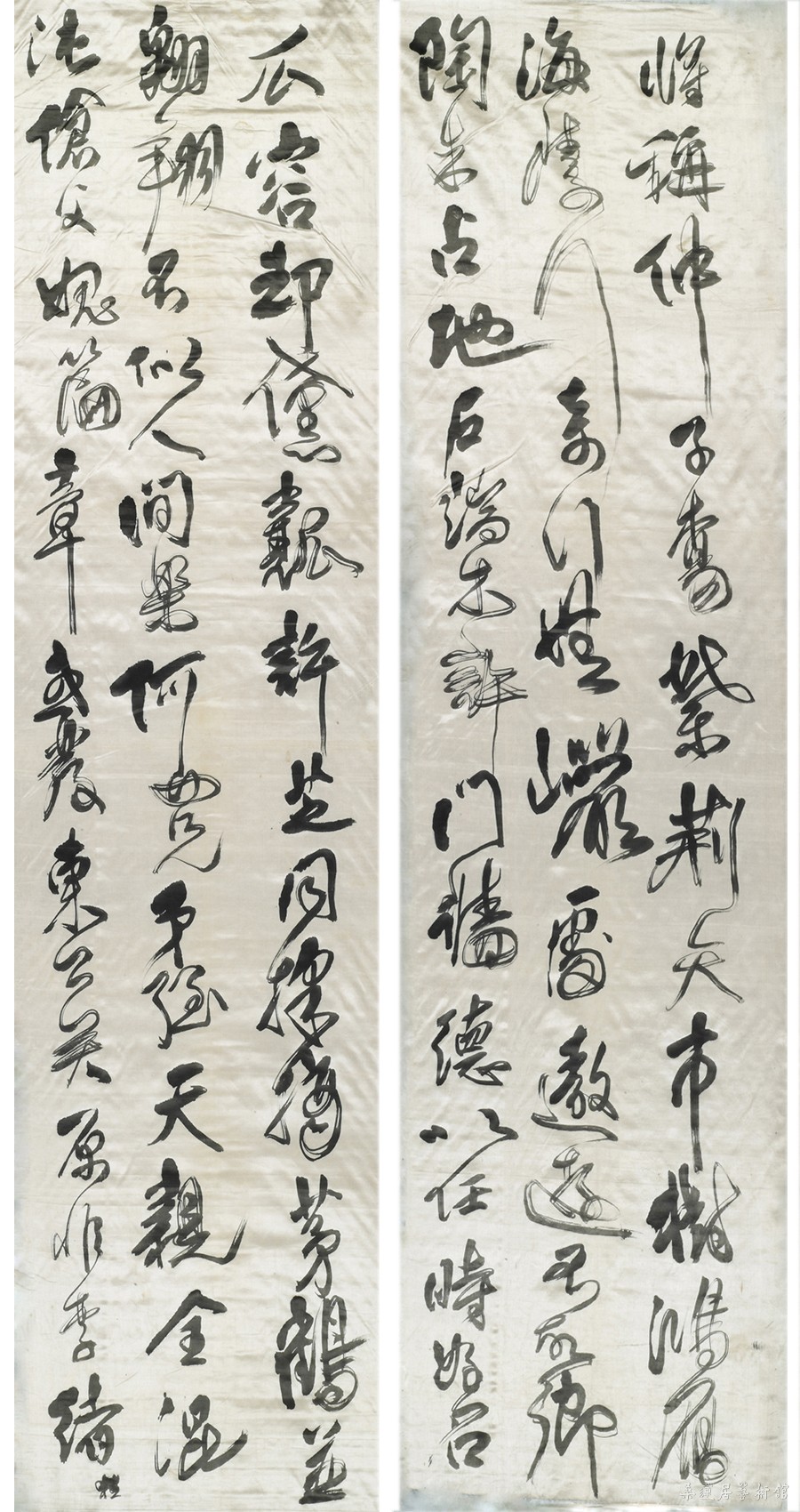

四、“却”字伸长缠绕过甚,也至不易识别;

![]()

五、“楂”字木旁竖画中断的虚空,也是不到位。

![]()

以上似乎过于苛求。然而,这种笔法或者说草法的不到位之处,在唐宋诸大家的作品中,是绝不会出现。因此可以说,笔法在明,草法在明,已然衰退多矣。这在比傅山更早前的祝京兆等行草大家身上,也照样显现出来。

02 上博观赵孟坚、鲜于枢

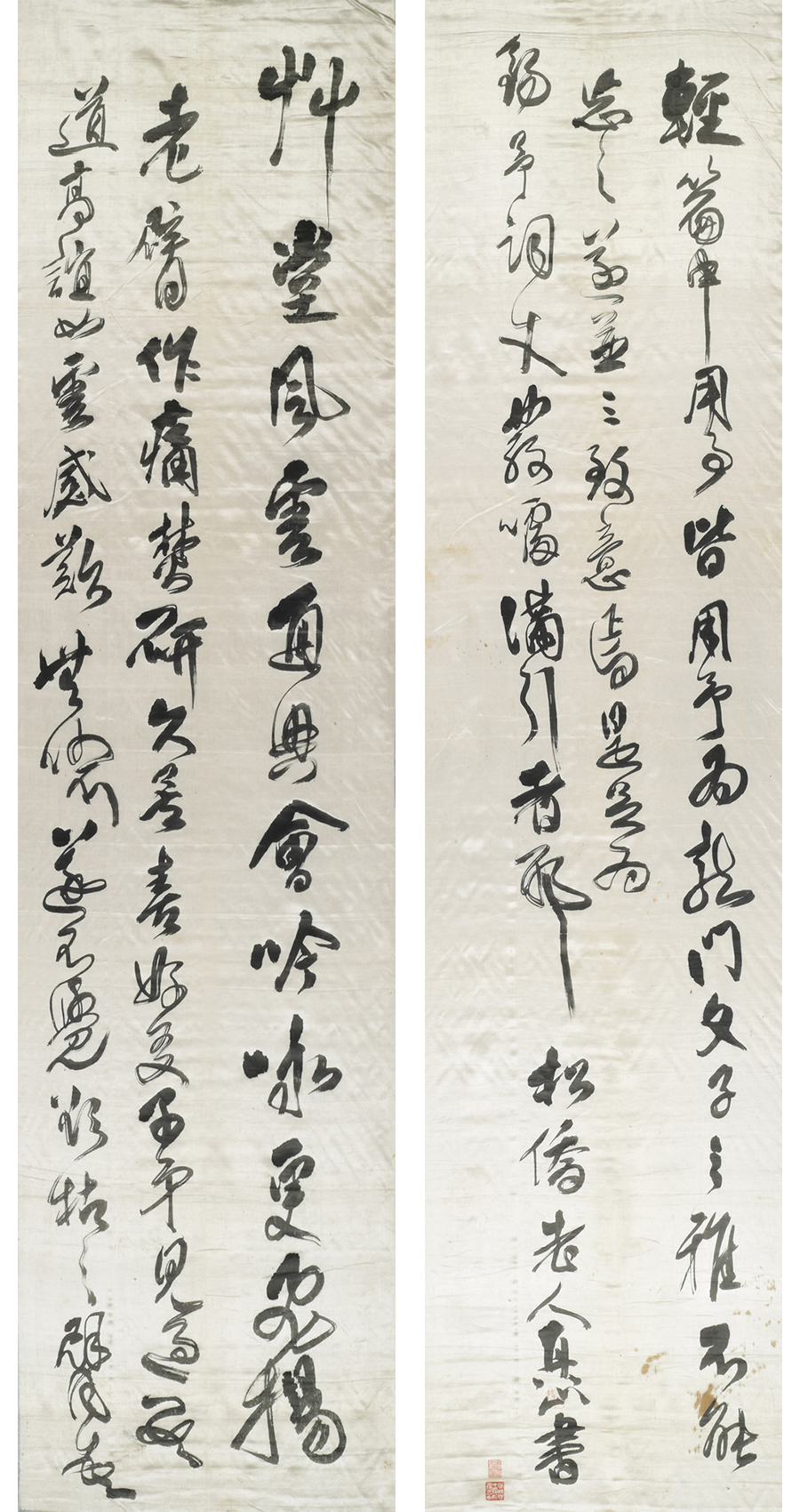

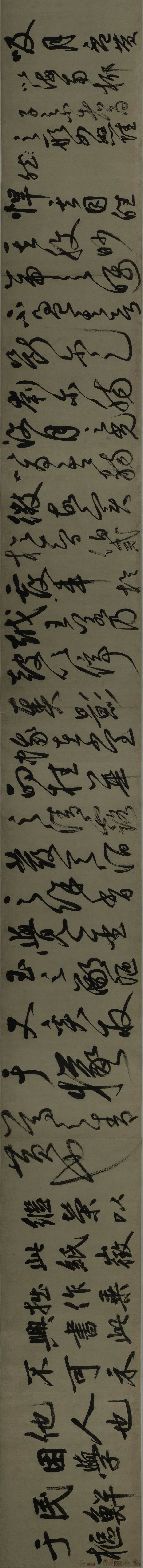

上博书法馆更新,赵孟坚和鲜于枢的两个手卷,按年代先后挨着放置。赵孟坚传世作品数件中,以字数、丰采、品相等诸方面考量,此件《自书诗卷》当为其传世作品之甲观。鲜于枢传世作品较多,行草一向笔法严谨,如履薄冰。此件《诗赞卷》,字较大,在所有作品中,已属于较放旷者。

鲜于枢此作晚赵孟坚四十八年,按书法时代划分,并不算久。然而,在格调上,则逊赵孟坚远矣。赵孟坚用笔雅致,结体不造作,轻重自如,胜在自然。鲜于枢虽刻意为书,笔法不可谓不佳。然而,线质稍圆且滑,偶出俗意。两者邻视,颇有些许高低之分。

之前于《书法》杂志见赵孟坚此作,远不如今日之动心。

4月11日

附:答友人二则

① 艺术史的地位要看影响,赵鲜并行凸显元季书坛,确实是目前多数人的定论。但两家对后世的影响,显然有着天壤之别。甚至,鲜于枢对明初书坛的影响尚不如康里。因此,有些结论不一定都完全正确。

② 鲜于枢与赵孟頫相提并论,确实历来如此。但问题是,这是后人因为赵孟頫对鲜于枢的高度评价,而产生的“也随座主誉君谟”心理共认。赵孟頫说鲜于枢去世后,他自己是“无佛处称尊”。这个比较,前有苏黄,后有文祝,皆作如此语。但按照现在看来,唯独赵鲜不能相互俦仳,因为两人于艺术史之贡献,不可同日而语。因此,赵鲜相提并论未必合理。元季诸家,以个人书法面貌、格调而言,康里、铁厓,甚至画家吴镇、倪瓒都在鲜于枢之上。赵孟坚虽不显于书法史,然而格调属于自家,不做古人躯壳。但这依然不能说鲜于枢不佳,他依然是元代复古笔法的大家。

南宋

赵孟坚 行书自诗卷

纵33.6 厘米 横575.2 厘米

上海博物馆藏

元

鲜于枢 行书诗赞卷

纵43.5 厘米 横876.4 厘米

上海博物馆藏

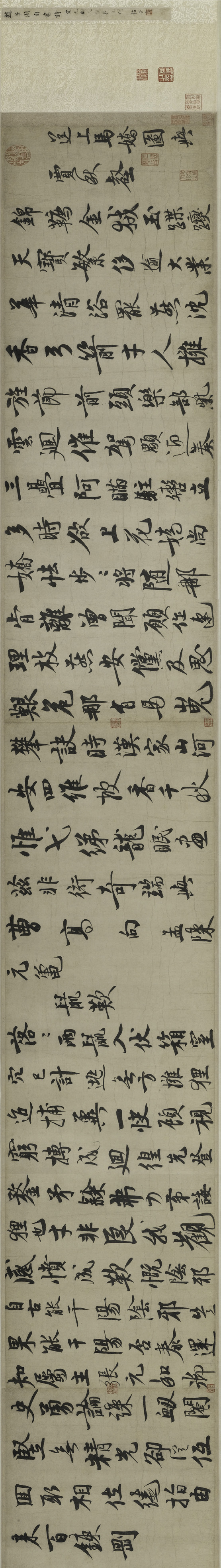

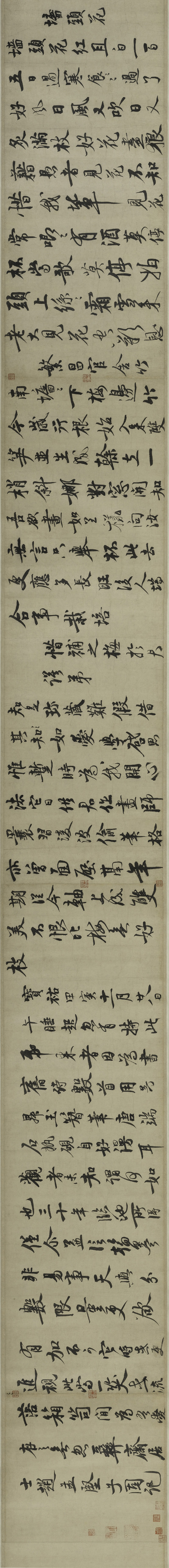

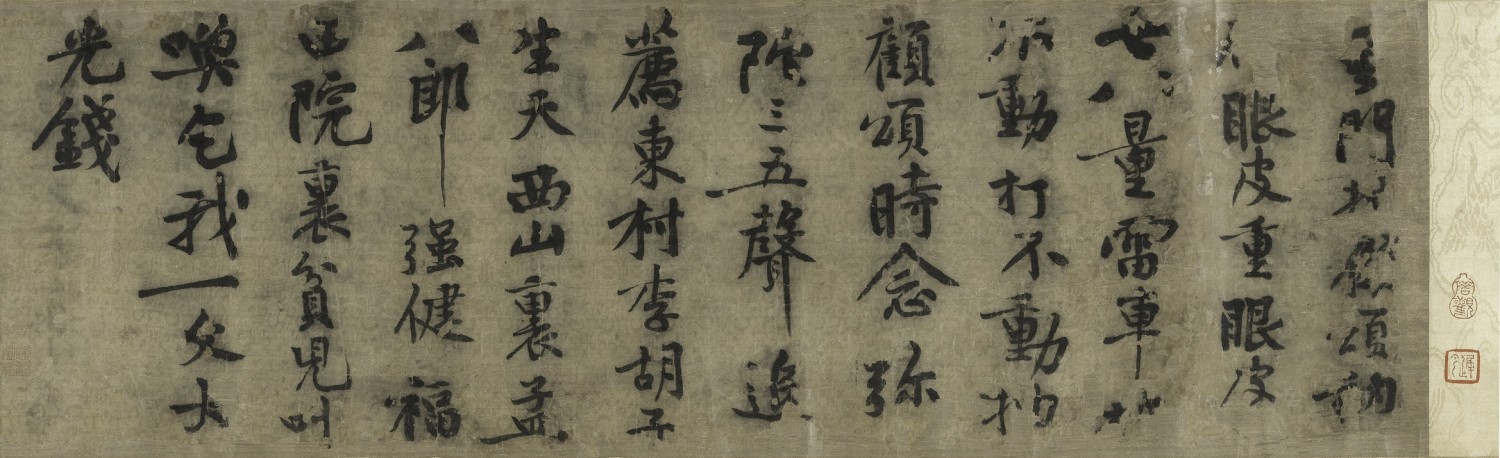

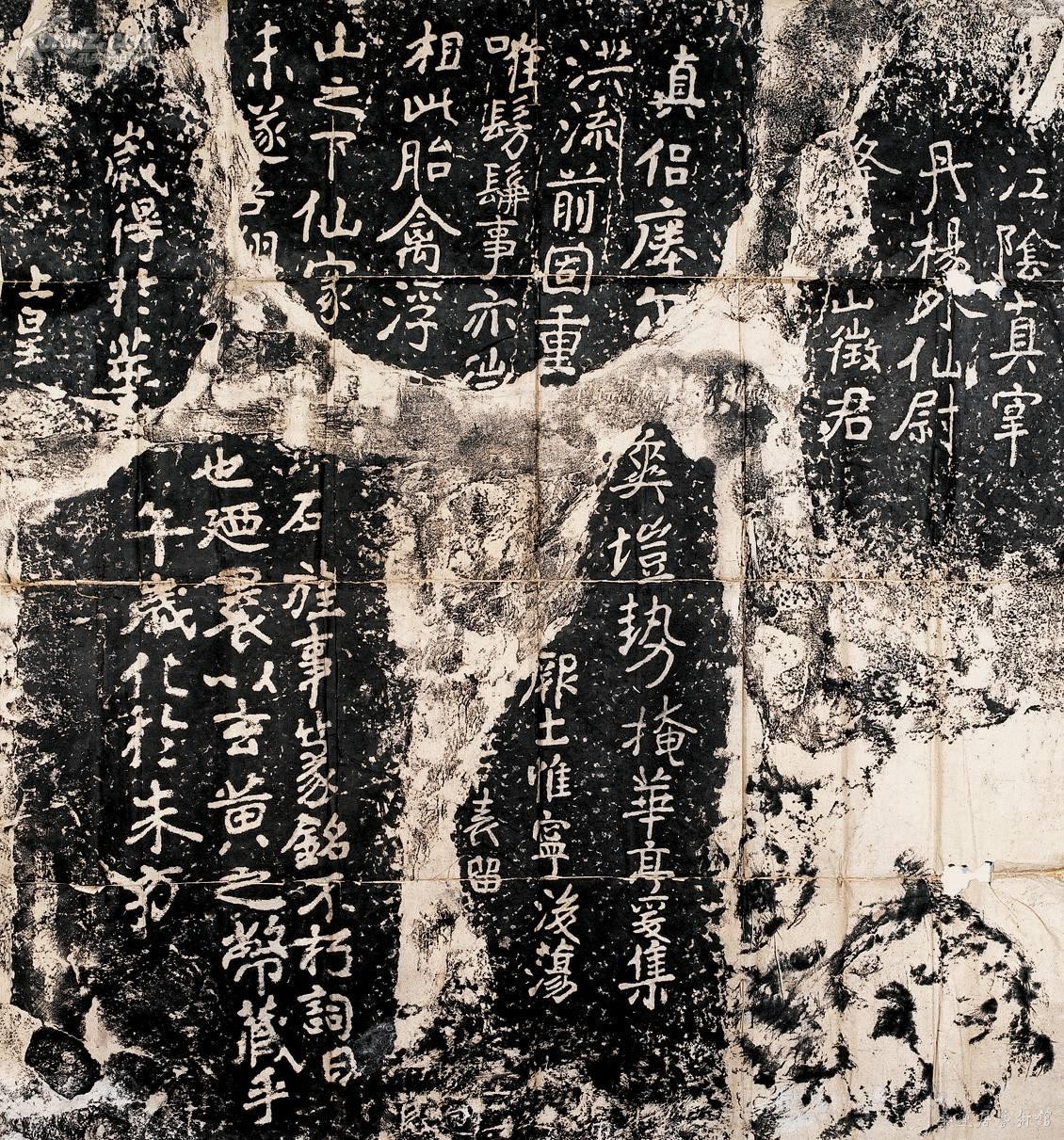

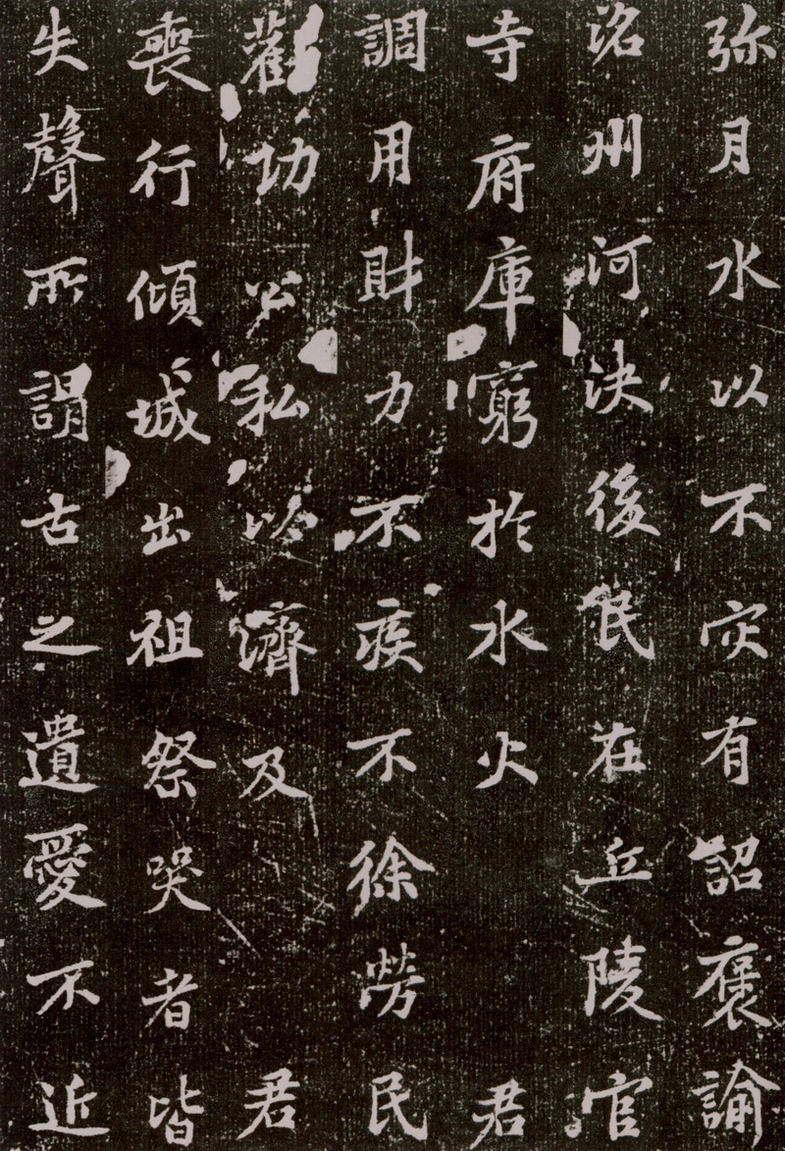

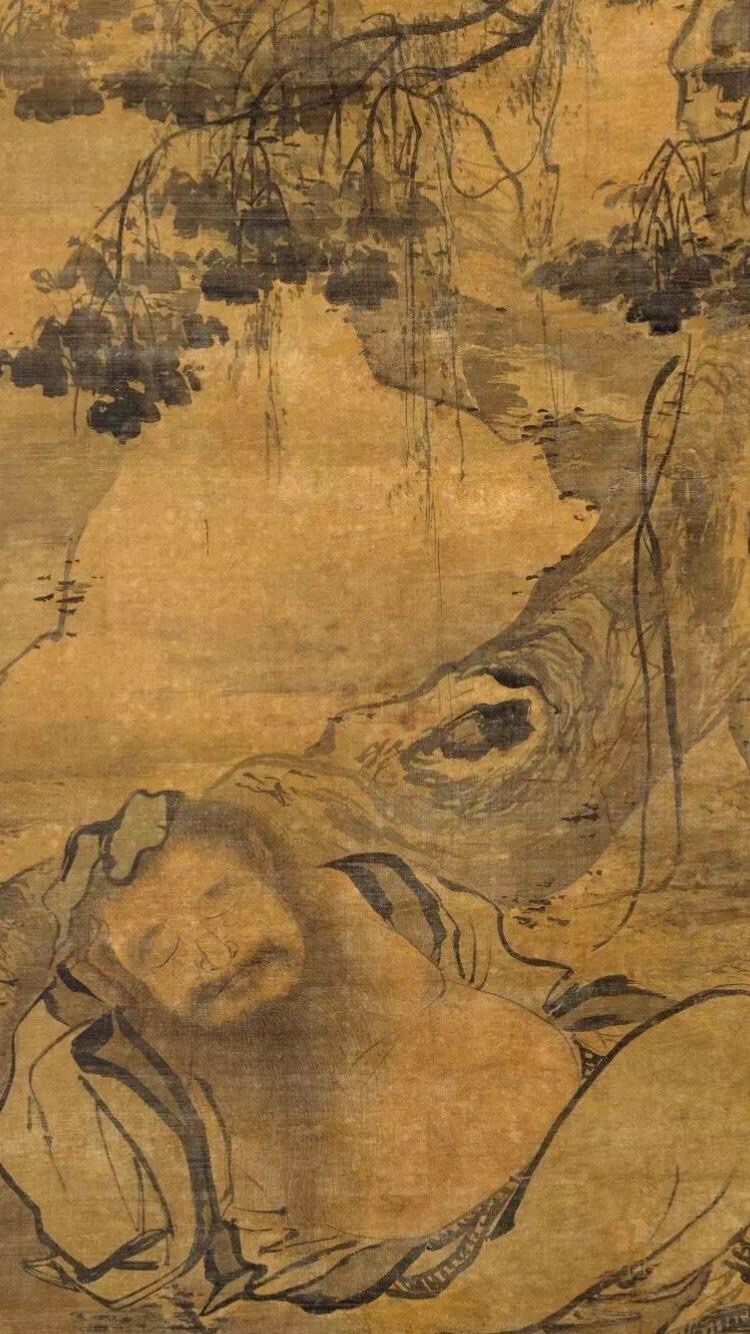

03 观上博黄庭坚《华严经疏卷》所想到的

上博近段展出黄庭坚《华严经疏卷》,这是黄庭坚大字行书较为温润之作。黄庭坚字主“瘦”,却能不“瘠”,这件算是典型。这个思想与他的诗歌相照应。

北宋 黄庭坚 行书华严经疏卷 纵25.1 厘米 横115 厘米

上海博物馆藏

其实肥瘦是相对的,与苏轼相比,黄庭坚有死蛇挂梢之喻在所难免。以致于后人学黄,但得其瘦而已,能瘦而不瘠者,几乎没有。以学黄之盛时——明代中期而论,沈周、文征明、祝允明,还有徐渭,无不以瘦为旨要。其中,沈周一味瘦劲,文征明学黄大字较为饱满,然而无润泽。祝枝山偶有学黄大字行书,用笔虽较饱满,却不能如沈文之肖。然而祝枝山学黄之草书,天纵不可缚,沈文不能望其项背。徐渭学黄大字行书,瘦而锐,甚于沈文。清人程京萼,学黄稍变。

另,一直兴趣于黄庭坚书风之形成,不妨略述于下,以作抛砖。

《瘗鹤铭》

首先是瘗鹤铭,几乎是定论。

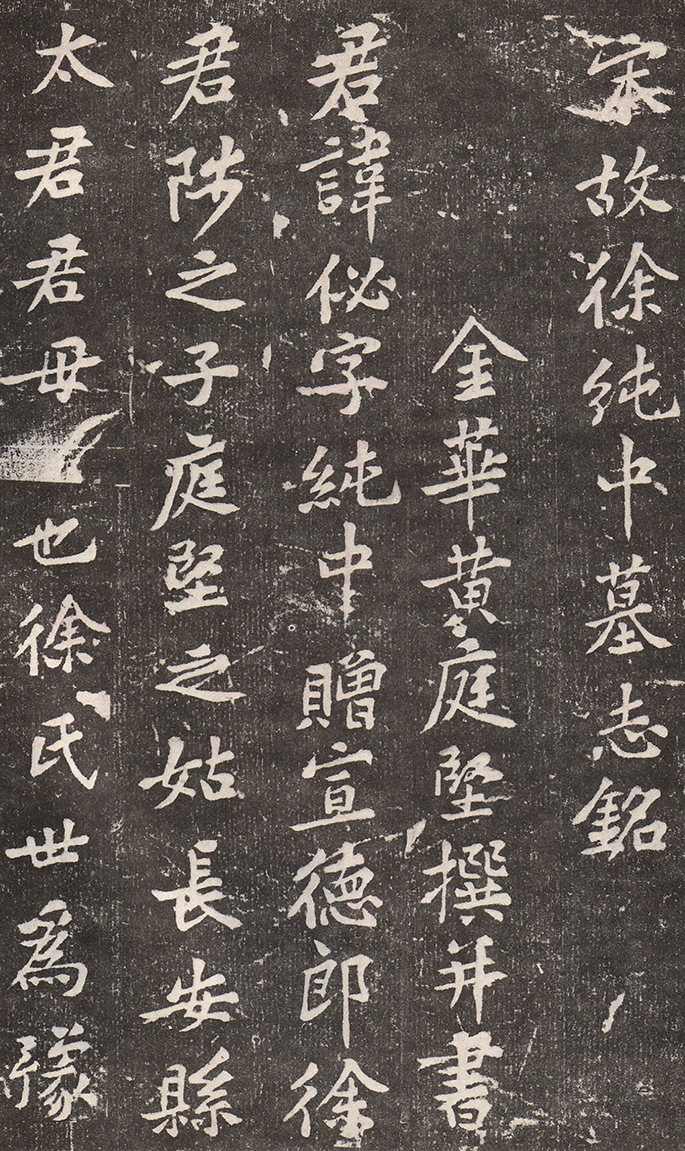

其次是苏轼,这个不难看出,黄庭坚所写的《王纯中墓志》、《徐纯中墓志》皆能看出端倪。苏黄书风互渗,谁先谁后,不好断定,但从黄庭坚后期小字书风之变大致可以看出,黄庭坚之变,意在脱离苏轼苏轼在先,应为确论。

黄庭坚《王纯中墓志铭》、《徐纯中墓志铭》(局部)

江西修水县黄庭坚纪念馆藏

其三是柳公权,这也是启功先生的看法,其《论书绝句》中述及。宋人中,苏轼学颜、山谷学柳,则与明人中吴宽学苏、沈周学黄,一时之似。

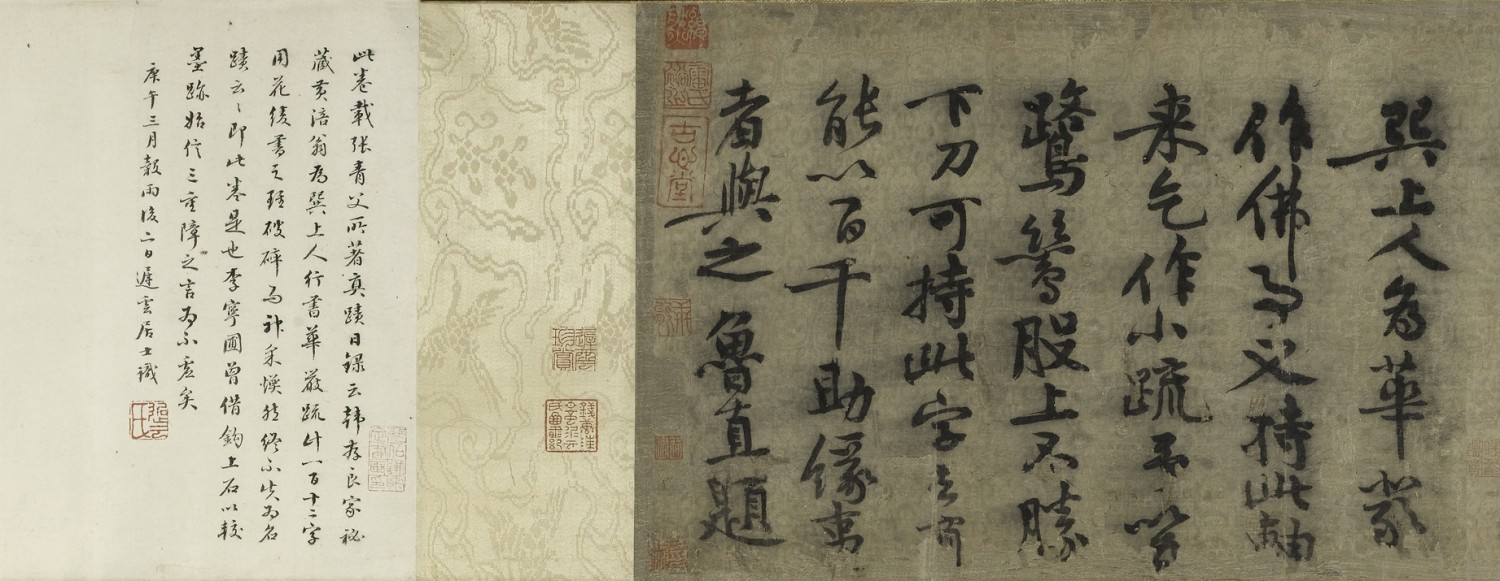

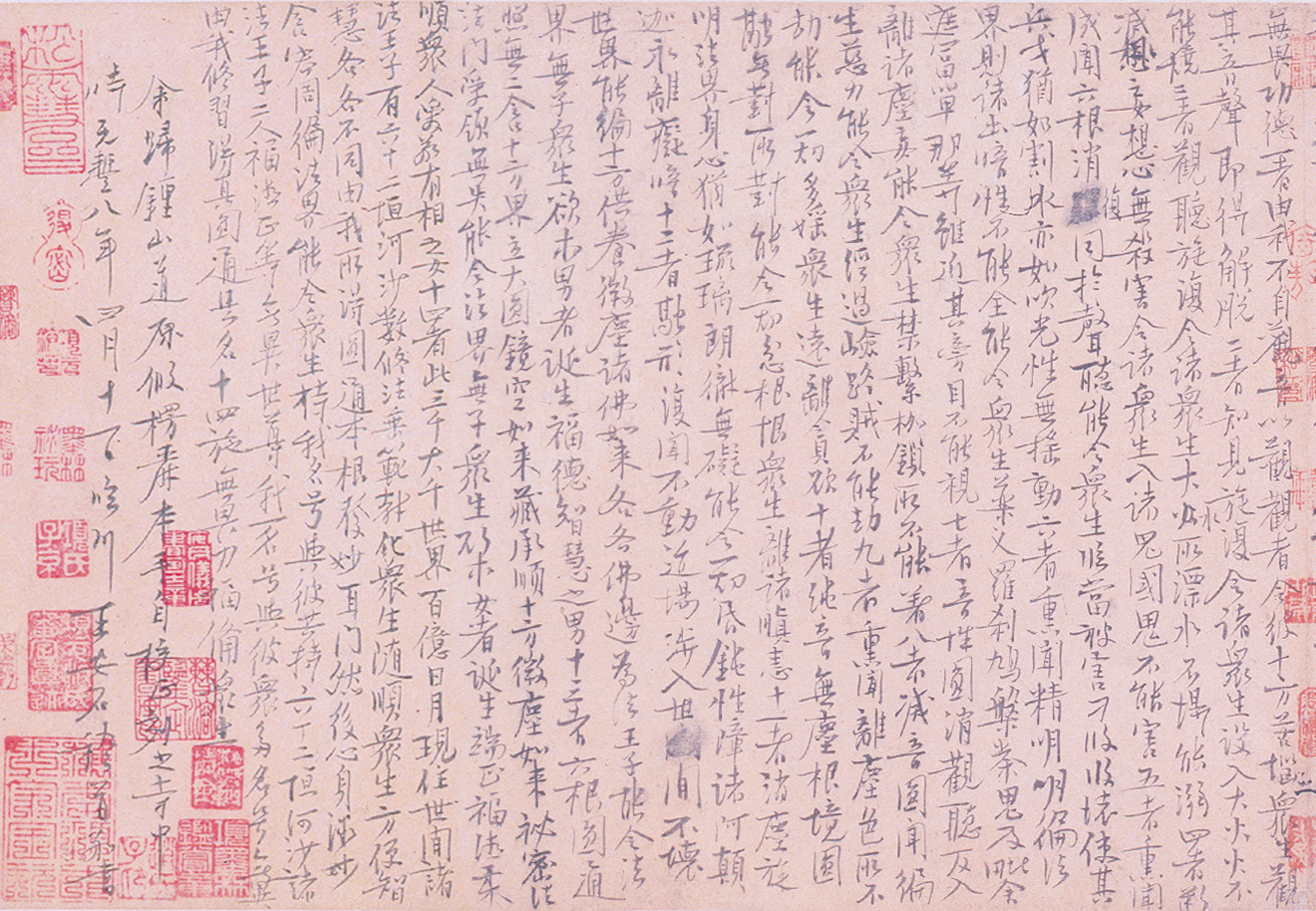

其四,则是王安石。这个观点似乎突兀了。然而,如果见过同样藏于上博的王安石《楞严经旨要卷》,则会若有所悟。此卷中王安石小字错落的结体,舒展的长笔画,满纸洋溢着黄山谷晚年小字的影子。此卷写于1085年,时年黄庭坚41岁。上述黄庭坚所写两墓志则是43岁和50岁。因此,至少在50岁过后,黄庭坚极可能在小字结体上受王安石之影响,从而有所变化。

北宋 王安石 行书楞严经旨要卷 局部

由此亦可知,时人相尚,历来如此,不可避免。

04 字号的营销

浙派后期的画家中,多以“仙”为号:郑文林,号滇仙;史文,号再仙;彭舜卿,号素仙;陈子和,号洒仙。这并非巧合。中国诗歌史,有所谓的“永嘉四灵”,字号均有一“灵”字,又同是永嘉诗人,诗风大致同路,因此规成一派。近世“甲骨四堂”,“堂”字皆为号中字。饶宗颐先生也深于甲骨学,继“四堂”,号“选堂”。

明 郑文林 采芝图 89×43cm

明 陈子和 古木酒仙图 立轴 绢本设色 174.6×102.6cm

王季迁旧藏 现藏美国大都会博物馆

浙派代表吴伟,号“小仙”,后来这些追崇者,不仅师法其技艺,亦随其字号。字既不能自取,号则随趣,又便于后人统一称呼,现在想来,可以将诸位称为“浙派几仙”之类。当然这是私下揣度。

“四灵”中,除了赵师秀因“闲敲棋子落灯花”而闻名之外,其余三家,均不显于后世。然而,又因为有“四灵”之谓,因此,诗至南宋中后期,又不得不提及此四人。这就是“组团”的力量。

甲骨四堂之后,选堂继之,“五堂”之谓,或有好事者成之。

字号之于成名,乃至留史,亦是策划运作之事。

▷ 王建强,福建惠安人。中国书法家协会会员,著有旧体诗集《潜堂诗稿初集》。

相关文章:

钩沉|“宋四家”皆曾推介,如今书史湮没无闻

王建強:寫詩、寫字,不喝酒。

王建强:高远其艺——黄紫霞、顾一尘、李硕卿、蔡展龙四家诌谭

王建强老师供稿,配图参阅上海博物馆及山西博物馆网站

桑莲居整理编辑,转载请注明出处!