作为华语流行歌坛写词人、制作人、音乐经理人身份的姚谦,我们并不陌生。许多脍炙人口的歌词作品,像《鲁冰花》《我愿意》《味道》《最熟悉的陌生人》《如果爱》《分开旅行》等都是他的手笔。但与此同时,他也是一个热爱收藏并具有三十余年收藏资历的当代艺术收藏家。在收藏行进中,姚谦有着许多的的心得演进,他认为“艺术本来就是一种主观的事”,收藏亦是一件很私人的,很主观的事情。这是他“一个人的收藏 ”,于他,是种刺激他进行阅读,观照自我的方式,是生活里重要的部分。

艺术之于大多数人是怎样的一种存在?又是因由怎样的心理,使之有了收藏行为?收藏又可以带给藏家怎样的变化?极是好奇。是以有此推送。真诚希望您能留言,发表您的看法。

——狸子说

①

--->

姚谦:收藏得跟自己的阅读有关,艺术就是最好的穿越

<---

有所删节。来源:澎湃新闻

作者:朱洁树 乔梦婷 张怡然

姚谦在“一个人的收藏MY DEAR ART ”讲座现场

“收藏本身就是人的心里很容易产生的一种状态,就是难舍你喜爱的东西。收藏并不代表财富拥有,或者财富累积,或者是投资的基础,可能更多是关于你的生活,你的存在价值,你的阅读,甚至你对这个世界,这个时代,或者对自己人生的一些对照和交错感想的总和,然后形成一个表象叫收藏。”这是姚谦在讲座中对于“收藏”一词的表述。

当收藏被公诸于世,那些隐秘关系也随之消失

姚谦的收藏历程始于1996年的一个机缘巧合,他在诚品书店的一个拍卖预展上,偶得刘奇伟的美术作品《斑马》,从此就打开了他的收藏之旅。在他看来,收藏是一件自己的事,当收藏被公诸于世的时候,就仿佛那些收藏跟自己的隐秘关系也随之消失,那种趣味便也消失了。对于收藏爱好者,把收到的艺术品放在身边,常常会忍不住地想要经常看它。“但同时也存在一种现象,就是我蛮反对那种把艺术品收了之后放到仓库里,直到下一次拿出去卖为止的收藏,”姚谦讲到,“所有对艺术品的阅读经历都是表面上经历,而并没有亲自跟它相处,我觉得这是一种最可惜的收藏。”

姚谦在讲座中提到,艺术阅读不单单只是了解世界和历史,或是探知下一代年轻人怎么看这个世界,更多也是在对照自己,他讲述了自己在上海艺术家陈箴先生的作品中,所感触到的作品陈设和收藏者之间对应关系所带来的那份感动。

在这件作品中,陈箴在地下的酿酒收藏室内,将玻璃制成的形似人体内脏、器官置于微亮灯光下,与葡萄酒的发酵过程相呼应。其实,葡萄“死亡”之后变成美酒是需要时间的发酵,而身体的脆弱与玻璃又是何等相像,姚谦解释说,那时的陈箴先生得了癌症,他想在最后把他所有的概念、艺术创作都记录做完。

陈箴的作品

关于艺术与自己的未来,姚谦讲到,艺术创作经常是为未来的阅读者,而未来的阅读者经常会在你作品里去猜测你之前是怎么思考的,艺术跟自己的未来又是什么关系?“我觉得最大的关系是,我们跟这个时代的一些思考,些许启发或者影响未来人的创作。记者也乘这次讲座的机会对姚谦进行了采访。

记者:在三十余年的收藏历程中,您的藏品种类可以说非常丰富,古今中外,空间、时间的跨度很大,您是如何选择收藏品的?这三十年的收藏理念有没有一个变化的过程?

姚谦:当然有。我是1996年开始收藏,到现在算是有三十年出头,慢慢发现,我绝对不是一个收藏家,我就是透过收藏这件事来了解这个世界。就像阅读一样,因为阅读的过程中也伴随着调整。随着年纪、生活、思想的改变,包括阅读的影响,这些都会让我在收藏中,重新用不同的方法来认识这个世界,所以我也是一直在探索的过程中。我刚才正好经过一个画廊,是以俄罗斯的画为主,而我前晚正好看到一篇文章讨论俄罗斯一百年的主题创作,因为苏联解体之后,有些艺术家名气消退了,但是画的依旧非常好,我由此又想到像吴冠中等很多艺术家收藏受苏联美术的影响。在我看到这类文字和作品时,也觉得挺有意思。

关于我收藏什么,其实是不定的,我近期更多关注年轻艺术家的创作,第二类就是对不熟悉的文化也好奇。两年多前我去俄罗斯旅行,在冬宫博物馆待了一天,然后也在圣彼得堡的国家博物馆里面,我觉得太好看了,然后我就开始有兴趣。我去以色列之后,也有收藏以色列艺术家的作品,是二十世纪初的。所以我觉得收藏跟阅读、旅行相随,我现在没有什么执著,说一定要收齐什么,我的收藏一定跟我接下来看的书有关系,跟我的旅行也有关系。

姚谦讲座中分享的藏品

记者:您一直关注年轻艺术家的发展,很早就收集了一些知名艺术家的早期作品,您如何看待新一代八零、九零后艺术家的创作风格?结合您对收藏市场的了解,谈谈您对于新一代艺术家的生存空间的看法?

姚谦:我常常鼓励热爱收藏的朋友,不要害怕收藏年轻艺术家的作品,你要害怕的是自己的艺术品味不好,因为艺术并不是“漂亮”,而是要有很多阅读,包括对这个环境的理解,以及种种困惑。当你看到一个作品时,发现它跟你的思考正好相接近,那就是你们有缘分。很多人说,你收藏了许多优秀艺术家的早期作品,那是因为当时我们都有同样的困惑,对那个时代有同样的了解。所以现在也永远不要嫌弃年轻艺术家的作品,在对年轻艺术家的发掘中,若你们的品味相近、阅读相近、思考相近,其实那时候都不会耗太多钱,而过几年之后,人家会说当时你看懂了。所以,收藏一定要跟自己阅读有关,一些私人美术馆花大价钱靠拍卖行拍到的作品建立起来,并不是说它们不好,但是需要考虑这些作品跟自己的生命和阅读有没有关系,这点很重要。

我不希望自己作为一个五十岁的中年人用固定或看似成熟的想法面对这个世界,我反而很高兴自己可以透过艺术和文学看到现在三十岁的人对于这个世界的看法。所以,我从来不会批评或评价别人幼稚,因为“幼稚”只是一个很狭隘的解释。我很庆幸他们够幼稚,用英文讲appreciate,就是我很感谢通过他们的创作,我可以继续享用年轻人的心理观察这个世界。

姚谦在讲座中分享的雕塑艺术品

记者:您多次提出“将艺术融入生活”,您觉得什么才是真正的“艺术融入生活”?

姚谦:艺术绝对来自于生活,而不是我要把生活过得很艺术。在生活中,我觉得艺术大部分都是形于内的内涵的清晰表达,或者说一种更简约和明确的表达。比如说喝茶,也有人会说形式感很重,但并不是一种形式,而是这个过程造成你对茶的一种专注和感受度,其实茶来自于土地,土地来自于养分、阳光、水、时间等,所以喝茶就不单单有茶的滋味了,还有别人品茶经验的分享,你在喝的时候也会与他对应,所以有很多的内在。而像喝茶、喝咖啡,或者在聊天过程中突然感到的美好瞬间,这些也都是艺术。

当然,具象的把一幅画拿回家、或者听懂一段音乐、或者跟别人讨论一部电影、评价一本书,那绝对是跟生活本身放在一起,而且是对照有感,那就是把艺术放在生活里。所以,我还是那句话,外面的很多艺术品对于创作者来说是美好的,但它是不是在你的生活里也成为一种艺术?这个不是价钱高与低的问题,而是你的解读,你和创作之间的关系的问题。这种关系一旦建立,它就会融入你的生活。就像市场上买来的一朵花,都可能变成生活里那几天的艺术品。如果我们对于生活有一点内在追求的话,那你在生活里面自然而然就会知道什么应该放置在生活里,这就是艺术。艺术绝对来自于生活,而不是生活需要艺术来添加。

姚谦的个人收藏

记者:在我们的生活中,有很多热爱艺术的人,他们经常去看展、看舞台剧或者一些小众的非商业型电影,但另一方面,他们在日常也会参与一些流行文化,比如看看各种娱乐化的节目,听听流行通俗歌曲,您是如何看待在这种娱乐化社会环境下,对于“流行文化”和“高雅文化”共同享用的一种冲突感?

姚谦:首先,我不认为这是一种冲突。我们所谓的古典乐贝多芬的作品,在当时也是流行乐,它在皇室流行,然后分享到民间,这些流行在当时传播开来且为大家接受,一定是有那个时代的原因。那个时代结束了,新的时代产生,有着不同的生活价值和审美,我们再去听,可是我们还听懂了,我们觉得它是古典,是那个时代经典的东西。所以,那个时候曾经很流行的东西,然后慢慢隔时代还能被听懂,穿越时代的不同的审美,依然还是可以理解它的内核。所以,在通俗文化中,我们也应该去享受,也许在感受中的某一天,你就自然而然从也许浅显的、通俗的文化中升级,创作者也一样,这些创作者也会随着时代的改变再升级。所以,我一点不觉得通俗不代表艺术,但是,我们可以在通俗里面再去寻求更纯粹的艺术,就是说因为通俗,而增长了我对艺术的阅读能力。

记者:在您的著作中有一句话:“当我对现实生活感到疲乏,感到无力或挫折时,总是放下现实世界的自己,走进艺术里,用另一个感官、思维和价值,自由地放开自己。”所以您认为,在艺术面前,自我应当是一种什么样的姿态?

姚谦:一定要用自己去对照,我最怕说,假如我要写一首古风的诗,就得把自己打扮成古代人的样子,把头发一束,穿上古人的袍子,我觉得那个时代有它自己的意义存在,我们尊重那个时代,但我更希望在内核上解读,而不是形式上的理解,所以,我可能对于外在的扮演是没有兴趣的。但是所有的艺术理解,就像说我们看一个“床前明月光,疑是地上霜”,很通俗的一个,你可以解读是关于乡愁、关于时间的感慨,你不用想象他穿着长袍,站在古松下那样的场景。我看一下书,因为我要离开我生活里面这些琐碎的事情,释放压力,我进入了另一个人的核心,感受他那个时候的自由。例如,我最忙的时候,最不自由的时候,我要听自由的音乐,当我压抑的时候,我要听最奔放的音乐。我觉得艺术是亦松亦紧,是可以调节自己的。

记者:很多艺术创作者或评论者对于艺术的品读是倾向于悲观的,您认为艺术的底色应当是喜悦还是悲凉?抑或说不能这么二元对立地看?

姚谦:艺术的底色应该是两者都有。前段时间,我去看《千里江山图》,那是一幅由十八岁的青年所画的青山绿水,我就觉得像是一趟旅行,虽然那些景物已经不在现实之中,也不在这个时代之中,但会让人觉得天地真辽阔,一个十八岁,在我们来讲就是零零后的小鲜肉,可以创作出一个让你心旷神怡的世界。我觉得艺术就是最好的穿越,是心情上最好的穿越,在艺术之中,你可以从蓝色穿越到红色,从悲伤穿越到欢喜,也可以从兴奋穿越到平静。我们人生就是各种滋味都会有,要去接受它,平衡它,艺术就可以帮助我们。

②

--->

姚谦:收藏说

<---

来源:雅昌艺术网

作者:姚谦

因为收藏的爱好被人知道,于是有了许多关于收藏心得的分享机会,我略作摘要整理,藉此再分享。

收藏前需要先思考:喜欢艺术的原因

在我的成长经验里,我小时候喜欢画画,后来就戛然而止。所以收藏可能是对我生命的一种补偿,这也促使我在后来的很多收藏行动中形成大量的阅读。因此发现亚洲近代美术史中原来有那么多的天地。就在这一个半世纪的亚洲美术历史里,因为受到西方的影响,知道了艺术家们如何先从学习西方发展到运用西方的方式来表达自己,如何跨越质材的限制来表达属于这个时代的自己。也了解到质材其实只是平台,艺术没有国界。

每个人的收藏目的不太一样,而我收藏的最大的收获是它会不断扩大我的阅读。以前我经常旅行,在旅行途中总会逛美术馆并且买看过的画展画册,然后交叉阅读。这是我一个很大的乐趣。在自己收藏作品的行动之后,在自己的屋子里再跟我的书对照。把艺术放在生活之感是更立体的,非常有趣,至今乐此不疲。

姚谦收藏的画作《张爱玲》,刘野作品。

每一次决定收入一件艺术前:再想一次收藏的原因

你为什么要收藏,美术作品的阅读是一个很轻松的不费神的事情,因为在我们生活中有很多很好艺术的展览可以去欣赏的,值得你踊跃地看,参与艺术的活动,绝对是一件花费不大、适合放在生活中的一种习惯。就像散步一样,如果你愿意,特别是在广州,艺术活动比较蓬勃的城市。但是当你决定进行收藏了,你一定要想清楚,你为什么要收藏艺术品,我刚才说了,收藏于是刺激我阅读的方式。最客观的对照就是通过文化对照的方式,看到别人的生命和属于他的时代表达。这也是我一直非常有热情去面对的事,也是造成了我收藏的很重要的动力。

决定收藏了先理智地想:如何实践收藏

艺术品的收藏大约有以下几个来源,我简单的以自己的经验与大家分享。

一、画廊

在收藏艺术品上我总推荐先从画廊开始,在一手市场以合理价格选到好作品的机会比较多,可惜媒体不太喜欢报道一手市场的状况,他们只会告诉你,哪场拍卖发生了富豪用1个亿买了谁的画这种消息。其实世界上大部分喜欢文化的人们,都选择用生活去实践和享受文化,也成就并支持了文化。文化包括电影、音乐、文学、美术等。大部分人爱艺术不会只用投资的思考去评估艺术,画廊常常是他们的选择。在艺术世界里面,真爱艺术的人不会随波逐流,藉着品质好的画廊,去选择支持坚持创作的好艺术家,是一个好方法。因为这样的态度将会成就一个好局面,并且形成很大的力量。这在亚洲一手市场是值得期待的,我们也将渐渐看到亚洲更多的收藏家,因为自己的收藏力量而影响艺术圈。虽然眼前常见到某拍卖会高额成交的中国当代艺术品,但其实这都是过渡,并不能拿来代表此刻的中国当代艺术。现在我更愿意相信,75后出生的艺术家的作品,是有自己观点的,也更以自己存在价值的诚实态度去创作。我期待华人当代艺术的一个高点在这一代人身上发生。而这些作品现在都还在好的画廊里,等待爱艺术支持艺术的人捷足先登。

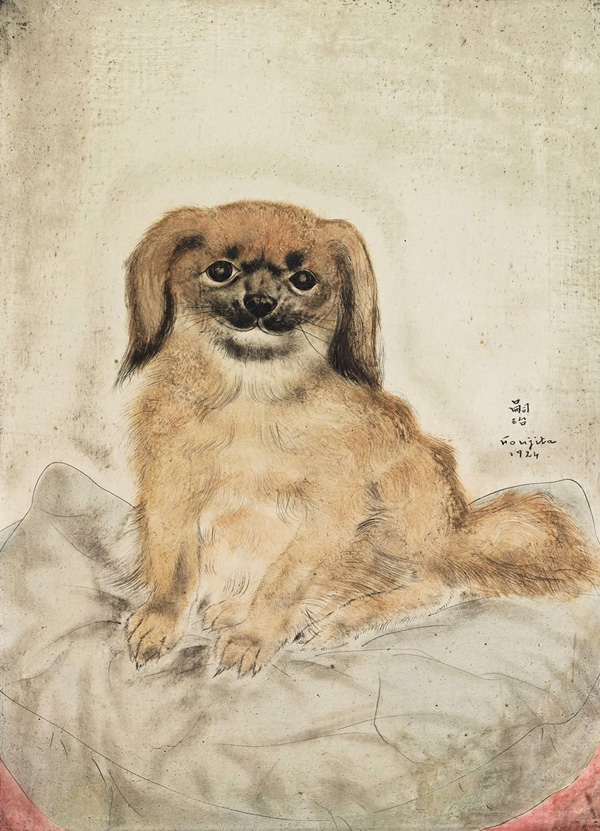

姚谦收藏的画作《北京狗》,藤田嗣治作品。

二、博览会

我第一次收藏艺术品是通过拍卖行,后来我才知道了画廊,再晚一点我才进入到博览会。我常常觉得博览会是大观园,可以用快速的、本能的直觉来流览,但是在那里买作品,我经常有压力的。博览会其实也是画廊的竞技场,他们会拿出能代表他们画廊特质的艺术家,或者是比较重要的作品出来,希望在那里能被一些大买家买走。尤其是像巴塞尔博览会,我去过后太有压力了,我并不是特别喜欢。他们是一个最好的博览会,但是人流多到一个程度的时候,就变成一个Party,一个卖场。这让我不敢相信自己是否是清醒的,但是必须赞美他们的分类和招商能力真的很好!博览会就是有这个优势。其实还有许多博览会也做得不错,而且各自的特质不一样,你可以针对你的收藏,选择参加可以满足你的博览会。博览会的浏览,是一种横向地了解,因为博览会更多地是呈现当下艺术一手市场的状态。巴塞尔的审美模式非常地欧洲、当代,以德国、英国为主角,也有一些画廊是专卖印象派的东西。近期,亚洲因为中国富豪到印尼兴起成为华侨富豪后,已形成了一个很大的艺术市场,所以巴塞尔也买下了香港博览会,成为巴塞尔的第三个博览会。我常常跟朋友说,不急着在博览会下订单,但是我会鼓励你借用博览会的机会,很快地了解美术状态,并且很快地多认识几个新的画廊和好的艺术家,只有透过博览会你才能找到:原来还有这么有趣的画廊和艺术家们,从此你可以继续关注他们,增加自己的选择。

我最大的目的是通过博览会认识新的艺术家和画廊,这是我对博览会的看法。

姚谦收藏的画作《花卉》,Eva Gonzales作品。

三、拍卖行

一手市场买不到的东西,我会通过二手市场来买。我一开始收藏的是台湾二十世纪初前辈画家作品最热的时候,那时根本买不起。而我却有机会买到徐悲鸿的非常好的油画。当时热门的是徐先生的水墨,特别是马。我也在那时收了许多其他的二十世纪现代艺术的好作品。后来台湾老艺术家热潮衰退了,我也有机会收藏那些期待己久的台湾老画家的好作品,并且是以很好的价格收藏到的。我永远都是提醒自己:当大家热闹的时候,我先去别的地方玩,绝不凑热闹!这也是我自得其乐的地方。为了与手中收藏的亚洲二十世纪现代艺术作对照,我也买一些印象派的作品。当时我从日场拍卖入手,运气很好,几年下来买到了不少不错的作品,也学会了不少经验,获得更深入的印象派阅读。在印象派拍卖上,我也是本着“永远不要在热谁的时候就关注谁,要有自己的节奏”来收藏的。

其它来源的收藏,例如:艺术家赠予、藏家之间交换,或是得到长者遗赠等,这些我就无太多经验了。

当收藏已经成为生活的一部分时,请想一想收藏以后的人生

最后,艺术品进入家里和生活发生关系,让生活跟艺术品的灵感和思想互动。这是另一段人生了,你也对这些艺术品也有了相对的责任。艺术品挂在家里后会让你更有动力去收集更多的相关阅读资料,那是一种很有乐趣的阅读。也因此造就我的收藏定位以亚洲近代美术史为主,因为这方面的书対我来说太有趣了。我觉得收藏刺激阅读是一件很有趣的事,我也鼓励大家可以试试。不用考虑你的收藏是否名贵,一个年轻的艺术家,他为什么要这么做作品,你可以从相关的位置再去延伸阅读,用艺术去看这个世界!生命最大的拥有就是经历,我拥有过这些艺术品的经历,它们进入到我的生命,形成我内心的变化,促使我对美术史有更多的了解,经验是我们生命最有价值的事。而收藏是体验经历很好的对照,它刺激我阅读,也刺激我努力地干活、挣钱后再收藏;也刺激我更愿意去画廊、美术馆、图书馆搜集资料,这些阅读的经验,都是我生命的痕迹,是收藏最大的价值。

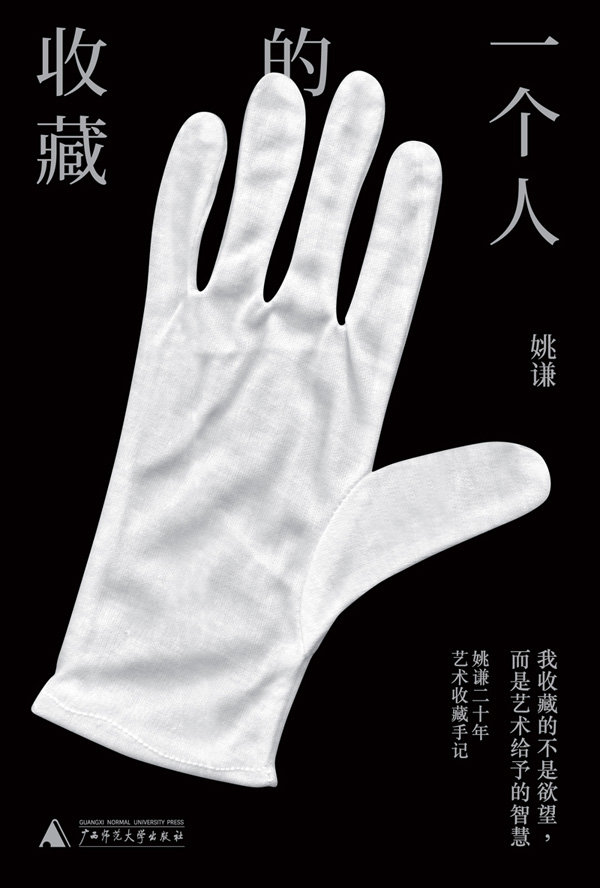

姚谦的收藏手记《一个人的收藏》

以上是每次与人分享收藏时会跟对方提到的部分。很高兴我的人生里有三件让我活得很丰富的爱好:那就是文字、艺术、音乐。也许是老天爷帮忙,让我在很年轻的时候就进入我喜爱之一:音乐。一路都没换行业,只是后来我做了管理。我有很长时间是在工作以外不敢听音乐的,还好这段时间有收藏艺术品的业余爱好做支持,让我的生活得到心灵的出口。我常常会开玩笑跟朋友讲,多好啊,有一张常玉的画在自己家里面,可以同时看著书对照着,这个过程是愉快的精神旅行。而且我非常相信一件事情:文字上的历史都是赢家的历史,成功的人在书写,就像我们现在见到的《马云传》、《王石传》等等,然而我觉得透过美术来看历史,是可以脱离有限的视野的,为什么呢?很多美术的创作,大都是艺术家在当下的一些感想,不是为赢家服务。

在美术的历史中,我们可以看到,不同时代和地区的艺术家们的思考,例如印象派的兴起与被理解,正是摄影发明之际,有了摄影的发明,我们就不再只凭肉眼去解读世界,通过由摄影所表达的光影方式,从室内走到室外,再重新解读世界。例如二战后是心灵最需要抚慰的时候,通过非具象的抒情,这种接近诗歌的方式可以安慰人心。所以那个时候抒情抽象绘画就产生了。我在对照的时候感知到,美术对于历史的反应是最客观的,而且是最接近心理的。这也是我为什么收藏。收藏真的会帮助我重新再解读我们以为熟悉的历史,洞悉人类曾经的共同经验。虽然看来不是那么具体,但是却很诚实。而开阔的阅读又再扩展自己的收藏,循环成一个轮回。

当你很喜欢某部小说或是一篇文章时,你可能会在你的人生中看很多次,可能每年看一次都会获得不同的内心对照。收藏艺术品也是一样,它将随着你年纪的变化而有不同的获得,而且是亲密的获得!

期待您的留言!

标题为自拟。文图皆来源于网络。

桑莲居整理编辑。

转载请注明出处!

- 往 期 精 彩 -

沈从文:一辈子都在“写字”