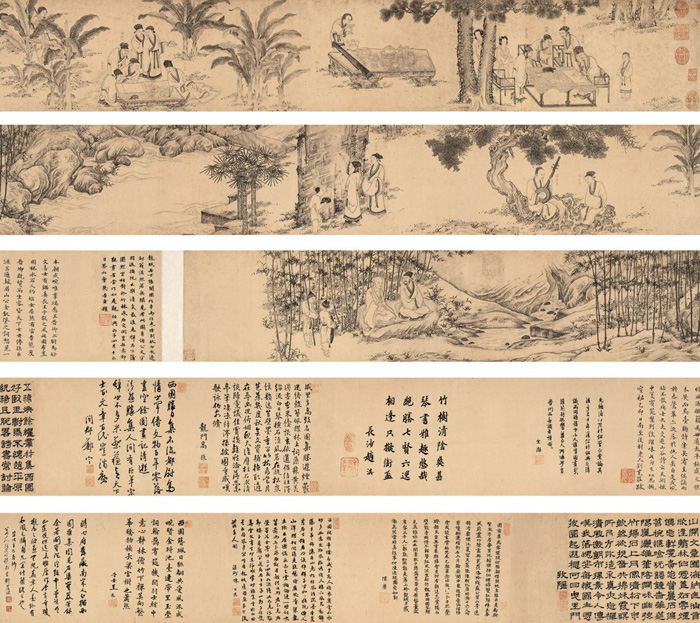

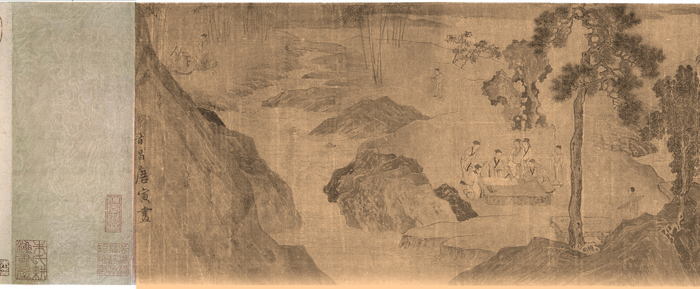

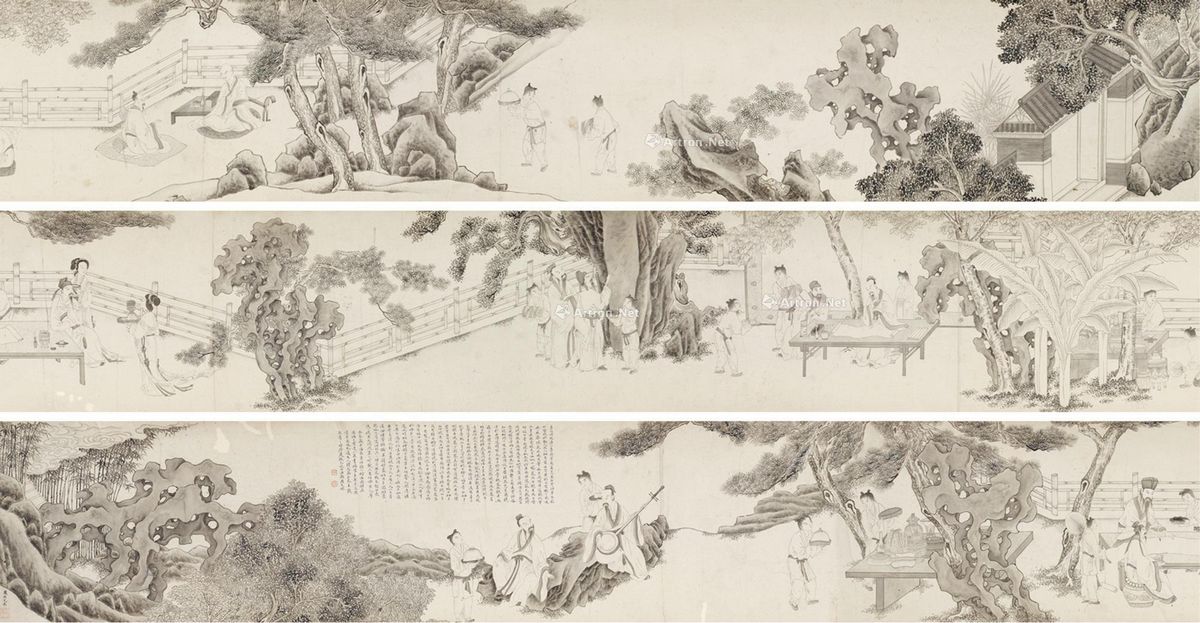

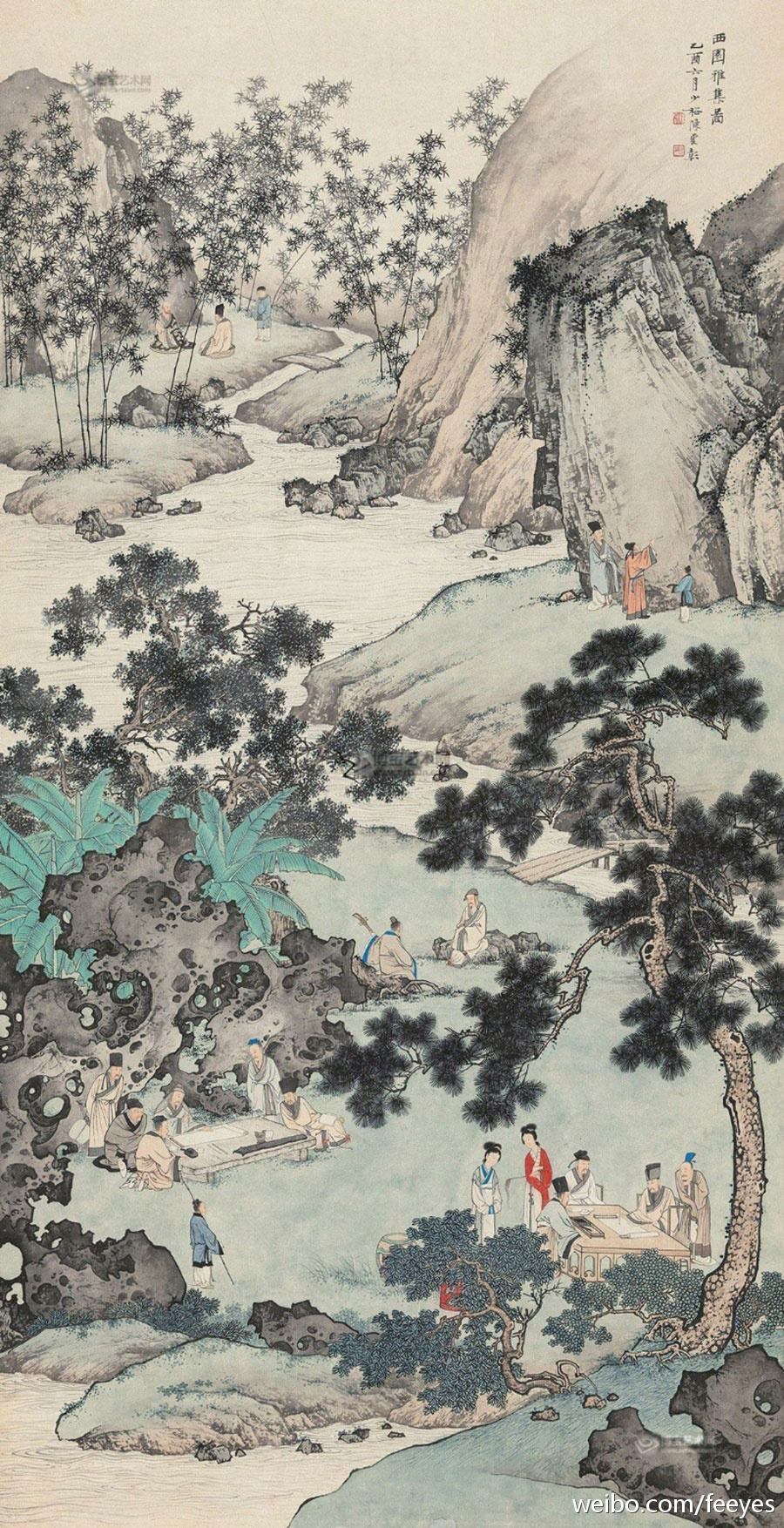

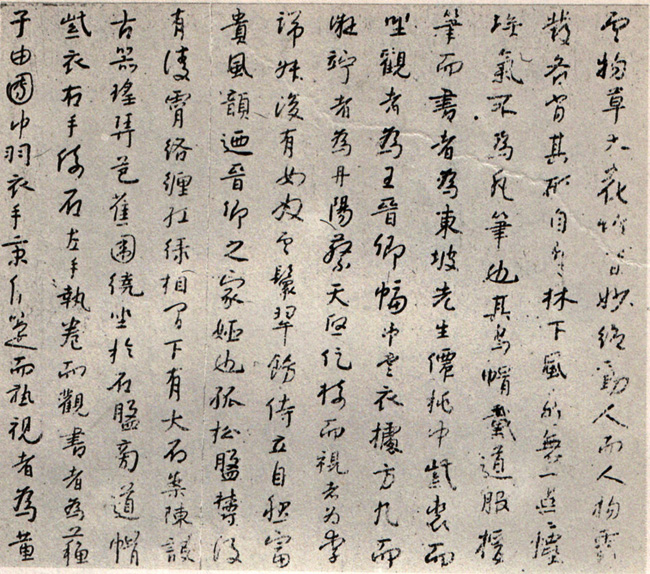

北宋 · 李公麟(传) 西园雅集图卷

西园雅集,

士人的理想化生活

张星云丨原载于《三联生活周刊》2017年第02期

西园雅集之所以在后世不断地被重复模仿、诠释,是因为人们对宋朝文人士大夫阶层生活的向往。

午后,河岸浅草尽头,花竹茂密处,散发着自然的香气。戴着乌帽穿着黄色道服的苏轼,正兴致盎然地倚着书案作书写字,一边香炉缓缓地升起青烟,旁边溪水潺潺地流过山石,清风与竹林相互碰撞着,虽只饮了一点酒,苏轼却似乎已有些醉意,王诜坐在旁边趁机探头望字。庭院的另一边,两棵苍松凌霄缠络,松下一张大石案,垂下来的松枝映得案上的古器、瑶琴都是绿盈盈的。苏轼的弟弟苏辙慵懒地靠在石盘旁,悠闲地侧头观赏。石盘正面,李公麟正俯身在横卷上画陶渊明的《归去来》图,黄庭坚、晁补之、张耒等人在旁围观叫好。另一处米芾则早已醉意醺醺,仰头在一块突兀的巨石上挥笔题字。秦观坐在多节瘤的树根上,静观游烟相逐,聆听阮琴声袅袅,似乎已不知身在何处。

彼时彼景,便是一幅后人描述的西园雅集。

西园雅集被视为东晋兰亭雅集之后,中国文化史上最著名的文人雅集之一。北宋末年,一朝文人雅士会于驸马王诜家的大庭院中,“自东坡而下,凡十有六人,以文章议论,博学辨识,英辞妙墨,好古多闻,雄豪绝俗之资,高僧羽流之杰,卓然高致,名动四夷”。王诜自幼好读书,因才情名震一方,被宋神宗选中成为驸马都尉。身为高官的王诜在府邸专门修建宝绘楼,收藏历代名作,自己也写诗作画。王诜请来善画人物的李公麟,把自己和苏轼、苏辙、黄庭坚、秦观、李公麟、米芾等人以及僧人圆通、道士陈碧虚画在一起,名为《西园雅集图》。松桧梧竹,小桥流水,极尽园林之胜;宾主风雅,或写诗、或作画、或题石、或拨阮、或看书、或说经,极尽宴游之乐。米芾为此图作记,即《西园雅集图记》,有云:“水石潺湲,风竹相吞,炉烟方袅,草木自馨。”得如此宁静风雅。

西园雅集似乎美得过于奢侈、虚幻。如今李公麟的《西园雅集图》原本早已不知去向,米芾的图记也是此后数代才现于世,因此历代以来不乏质疑之人,认为如此这般的文人雅士不可能有时间或机会同时在今河南开封一起活动;也有分析称,雅集分别在北宋元丰二年(1079)和元祐二年(1087)举行过一次,李公麟只是巧妙地将数次聚会的情况结合在了一幅画作上,而非纪实绘画。

然而,一切细节的考究和质疑都没有影响后世文人的热情,他们对那次高山仰止的文人雅聚有着无限的热情,历代以此为题而作的《西园雅集图》有上百幅,绘画史上的著名画家马远、刘松年、赵孟頫、钱选、唐寅等都曾画过。言之不足,歌之咏之,歌之不足,书之绘之,西园雅集成为文坛的一段佳话。

后人对西园雅集的热情,更因为向往北宋文人的理想生活。

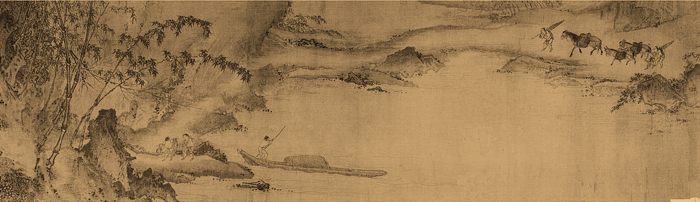

南宋 · 马远 西园雅集图卷 绢本设色

29.3×302.3cm 美国纳尔逊艾金斯博物藏

北宋文人相对安逸,又基于崇雅的观念,追求日常生活的文人化和精致化,更把诗酒相得、谈文论画、宴饮品茗的日常交谊视为生活基础,文会雅集则是这种生活的集中体现,因此可以说雅集在北宋时期达到了理想的极致。

自古雅集与权贵并不能分开。从先秦到六朝,宴游雅集主要以宫廷和贵族为中心。而对唐、五代以前的门阀士人而言,家族博雅的文化传统与声誉是他们地位和声名的基础。经过晚唐、五代干戈的洗礼,门阀士族几乎被铲荡无存。而进入北宋时期,宋太祖为了约束武将,以及“不得杀士大夫及上书言事人”的誓碑传说,开始实行重文轻武的政策。重用文人成了宋朝的基本国策,为了选拔人才为国家所用,大力发展科举制,废除前朝权贵举荐的惯例,使得考试选拔更加公平统一,很多寒门子弟通过读书亦可应试。“学而优则仕”成了社会风气,具有文人和官员双重身份的士人社会阶层逐渐出现,并进入官僚政治集团。仁宗时期范仲淹的“庆历新政”和哲宗时期王安石的“熙宁变法”,都是统治者受到文人士大夫影响的政治变革运动。

随着书籍的传播和教育的发展,大大增加了文人群体的数量,内部书画交流、诗词酬唱的娱乐活动的数量和规模也超过了前代。此外北宋前期文人士大夫与地方的联系并不紧密,他们入仕后便离开家乡,出京外任时有“避籍”规定,朝廷派遣外任的文官知各地方事,长官与僚属间也往往是文朋画友,闲暇时诗画相得,来往唱和,文人雅集由此成为北宋文人的一种重要社交活动。

- 雅集之趣

北宋时期文人士大夫多有往来,在王诜家举办的西园雅集中,园中所有人皆与苏轼为友,可视作以苏轼为中心的文人圈聚会。这次聚会中,有宋朝四大书法家之三,即苏轼、黄庭坚和米芾,也有苏门四学士,黄庭坚、晁补之、张耒、秦观。

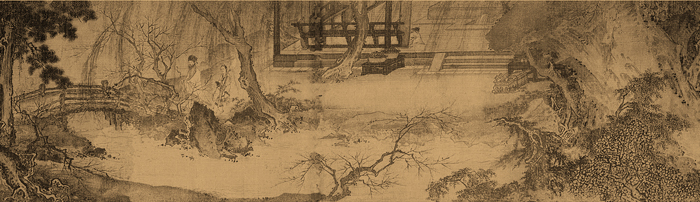

南宋 · 刘松年 西园雅集图卷

24.5×203cm 台北故宫博物院藏

南宋画家刘松年所绘《西园雅集图》,在王诜的府邸画院中,共有五组人。最右边这一组,书案旁侍姬书童环绕,宋朝书法四大家之首的苏轼正在书案上凝神静书,仿若无人。苏轼左侧的王诜坐于椅上,俯身前倾,满是虔敬地看苏轼作书。作为苏轼的挚友,王诜的命运与苏轼紧密地联系在一起。苏轼本人坦然面对“乌台诗案”,接受黄州团练副使之贬,并自号“东坡居士”,而王诜则是因苏轼被牵连的20多人中受罚最严重的,他被指没有将苏轼的言论上报朝廷,还在苏轼被劾后送其钱物、保持联系,因此被“追两官勒停”。

南宋 · 刘松年 西园雅集图卷(右部)

人物自右至左:李之仪、王诜、苏轼、蔡天启

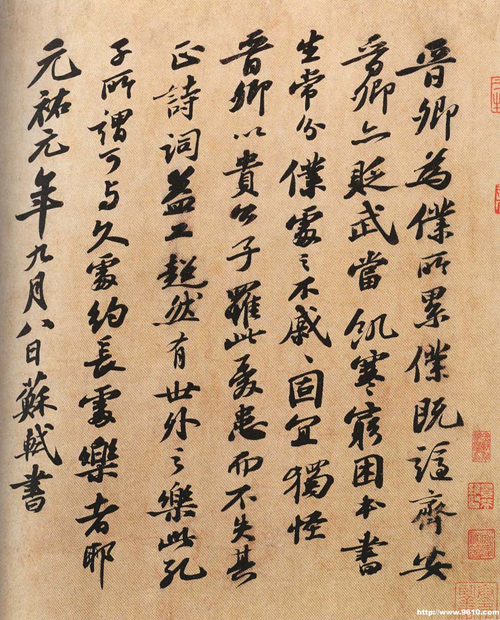

北宋 · 苏轼 王晋卿帖

释:晋卿为仆所累,仆既谴齐安。晋卿亦贬武当,饥寒穷困,本书生常分,仆处处不戚戚,固宜独怪。晋卿以贵公子罹此忧患而不失其正,诗词益工,超然有世外之乐,此孔子所谓可与久处约长处乐者耶!元祐元年九月八日苏轼书

没能阻止王诜这位驸马都尉与文人雅士们频繁往来的原因是他对书画的喜爱。他能作诗,也画山水画,学李成文人山水画的皴法,在水墨勾皴基础上,“不古不今,自成一家”,独具风貌,喜欢画“烟江远壑,柳溪渔浦,晴岚绝涧,寒林幽谷,桃溪苇村”等景。苏轼因为对王诜的赞赏,先后多次为王诜的画题诗,称他“得破墨三昧”,“郑虔三绝居有二,笔执挽回三百年”。

书画成了当时文人士大夫阶层最基础的社交娱乐方式。在政治上寻求参政谋国运,文人的心性则使得书画成为他们的精神寄托,并成为一种日常生活。唐代以前,主流绘画仍然倾向于“成教化、助人伦”,唯有少数画家可以超越功用。晚唐、五代直至宋初,宫廷写实绘画的完美性已经到达了历史的一个巅峰,很难再有突破。于是宋代文人开始追求传神和画外之意的表达,文人画由此得来,进而影响到整个中国传统绘画的发展。

苏轼最先提出“士人画”的概念,在诗文书法上的博学,使他认为绘画应该超越“形似”,完成神情的传达,他认为应该发展王维“诗中有画,画中有诗”的特点,以期达到书画一律,将翰墨与丹青融合。后来米芾提出的“墨戏”则是这一概念的深化,文人画越来越远离宫廷翰林图画院的精细绘画风格。米芾在其《画史》中曾表示:“以山水古今相师,少有出尘格者。因信笔作之,多烟云掩映。树石不取细,意似便已。”这种既有别于皇家又区别于民间的文人画艺术风格最终甚至影响了宫廷院画的演变轨迹。同时,随着文人画的盛行,水墨画法逐渐发展,也推进了纸本代替绢本成为绘画的主要介质。

南宋 · 刘松年 西园雅集图卷(中部)

人物自右至左:

苏辙、晁补之、黄庭坚、

张耒、郑靖老观李公麟画陶潜归去来图

(传)北宋 · 李公麟 陶渊明归隐图卷(局部)

全卷37.0 x 521.5 cm 绢本设色 美国弗利尔博物馆藏

《西园雅集图》中,聚于松树旁的一群文人,专注于欣赏李公麟画《归去来》图。与苏轼、米芾的文人画不同,李公麟作画讲求造型与法度的精谨,工笔白描,早期善于画马,后来转向人物画。李公麟曾为苏轼画家庙的人物像,两人友谊颇深。王安石也对李公麟非常赞许,曾作诗相赠。李公麟虽以画家闻名,但其文风清婉,也非常善于作诗,只是为画名所掩盖而已。

李公麟的这幅《归去来》图,苏轼、刘才邵、周紫芝和宋高宗赵构均有诗题此图。不为五斗米折腰,躬耕田亩的陶渊明被视为真正的隐士,历来为文人所推崇。彼时苏轼之弟苏辙倚石观画,而二十几岁的张耒则跪地抚石,自有一股少年文士的潇洒不驯。李公麟身后的三位观画者,则为黄庭坚、晁补之和郑靖老。

苏轼为侍从时,曾举荐黄庭坚代替自己,可见对黄庭坚才华的看重。“乌台诗案”后,黄庭坚的仕途一路下落,曾被贬到四川、湖北等地,最后贬地是广西宜州。黄庭坚这样一个文采飞扬之人,在画中执蕉扇,一面观李公麟作画,一面回首与抚其背,其自由随性之情,跃然纸上。

为了使墨更好地适应笔性,也为了一附风雅,当时很多士大夫们都曾亲自介入制墨、赏墨的过程。黄庭坚制墨非常有名,而苏轼收藏了很多好墨,藏墨最多时“余蓄墨数百铤”。可惜他被贬廉州后,六月渡海之时,“舟败,亡墨四箧,平生所宝皆尽”。

▲南宋 · 刘松年 西园雅集图卷(中部) 王钦臣观米芾题石

▼南宋 · 刘松年 西园雅集图卷(中部) 秦观听陈景元弹阮

除了书画唱和之外,欣赏文艺表演也是士大夫宅中常见的娱乐活动。在友人前来宅中聚会之时,王诜常以婢女表演乐器来助兴。而彼时的西园雅集,古桧树下,道士陈碧虚正在弹阮咸,秦观静坐倾听。阮咸本是西晋时“竹林七贤”之一,精通音律,故后人把其常用的一种乐器称为阮咸,一直沿用至今。弹阮咸之文士,弹的并不只是此乐器,更是弹弦外之音,弹阮咸的林下之风与品质高洁。

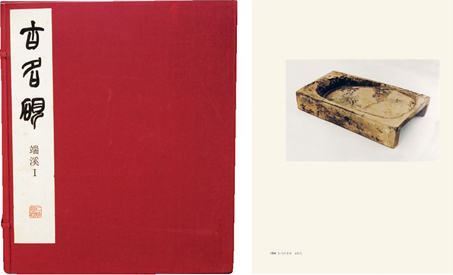

宋 · 长方抄手砚 《古名砚》卷五,第104砚,二玄社出版 来源于西泠印社拍卖

随着雅集和文人画的同步发展,宋代对书房用品日益讲究,宋砚也得到了极大发展。这一时期的砚形以抄手砚为主,底部凿空,前高后低,三边如足,便于移动,据说此砚形正是苏轼设计,所以也被称为“东坡砚”。宋代文人对砚十分钟爱,留下大量题铭、诗文。米芾玩砚成痴,专门著有《砚史》,文中一一记述经手所试的名砚品类,在中国砚史上占有一席之地。

西园雅集画面最后是翠竹丛中说佛经的高僧圆通大师及虔诚听者刘泾。佛教到宋代禅宗大兴,其影响渗透于文学艺术及思想,身为儒者的文人士大夫亦或多或少受此影响。文士与禅僧的交往,在宋人笔记中多有涉及,苏轼的名句“春江水暖鸭先知”,便出自他为僧人惠崇《春江晚景》图的题诗。宋时,儒释道三教事实上已合流。西园雅集中有高僧也有道士,还有众多儒者,图像已足可证。刘泾为《老子》做过注,是个融合道、释思想的儒者。画中刘泾头偏向圆通大师,专一倾听,又似有所感想,欲与大师讨论。

南宋 · 刘松年 西园雅集图卷(左部)

人物自右至左:刘泾与圆通大师

西园中的文士均擅诗文,于书画音乐至钟鼎彝器古字均有所好。所以,这也是诗人、词客、书法家、画家、思想家、音乐家的一次聚集。彼时李公麟以及后世的刘松年等画家,将绘画、书法、音乐、佛家思想的爱好与交流在《西园雅集图》中通过精心安排予以呈现,并充分考虑到各个人物的性格、爱好偏重及与其他人的交往情况。在构图上,虚实相间,比如对于宋朝兴起的博古活动,图中并未安排一人进行赏玩,只是画三张几案,让几名童子布置鼎、簋、尊、壶、罍、卣、盉、匜、爵、觚等古青铜器。

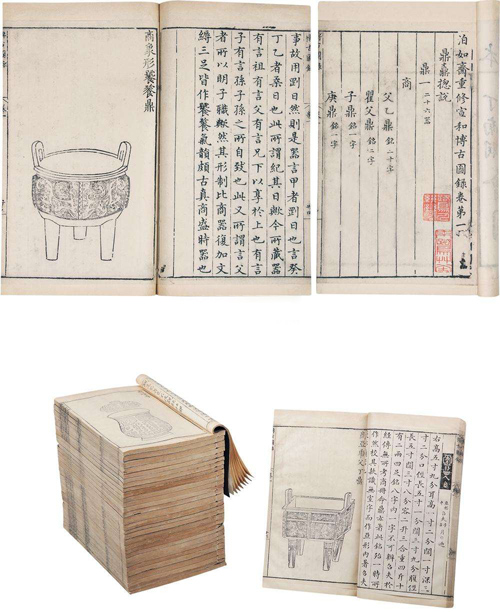

这种园林博古的表现源于北宋皇室宦官阶层对金石学的兴趣,而后渐成士人风习。以欧阳修、梅尧臣、蔡让、米芾等为代表的文人都雅好古物,并致力于著录、考证。收藏鉴定古器物的风尚从民间传入宫廷,在热衷博物的皇帝推动下更加风行。北宋大观初年(1107),宋徽宗撰、王黼编纂了金石学著作《宣和博古图》,此书著录宋代皇室收藏在宣和殿的自商至唐的青铜器839件。乃至宣和年间,盗冢以求古物的现象风行,沈括在《梦溪笔谈》中就记载了多例发掘古墓得器物的轶闻。

▲ 明万历精写刻本 泊如斋重修宣和博古图录

北京歌德2011春拍

▲ 南宋 · 刘松年 博古图 立轴绢本淡设色 128.3×56.6cm 台北故宫博物院藏

官宦宅第大多具有园庭格局,每有好友造访雅叙,展示收藏和考据品鉴就成为园林行乐生活的常态。南宋院画家刘松年所作《围炉博古图》,描绘了文人在园林中雅集赏古的情景,成为当时好古风习的写照。此后,在以雅集为题材的绘画中一般都少不了博古赏鉴的内容,这也说明当时博古已经成为文人社交活动中必不可少的内容之一。

- 园林之乐和中隐之愿

西园虽为贵胄之园,但画中除两个女侍云环翠饰显出主人身份地位外,概无富贵气。画面疏朗清逸,园中古松古桧相间,芭蕉绿翠,竹枝摇曳,流泉磐石相映,古木清泉奇石相绕,营造成一个世外桃源。

雅集中大部分参加者都被列入北宋元祐党籍,西园的聚会不但是当时的风流韵事,也带有政治团体的色彩,雅集16人中,有8位因为与苏轼交往而受到牵连。而到了南宋,由于政治环境变化,元祐党人重新得宠,他们被视为代表北宋末期的时尚与趣味,因此南宋后出现了大量关于西园雅集的记叙和图画。

从历史的角度来看,前朝兰亭修禊、金谷园盛宴都能够找到时空的定点,西园雅集却扑朔迷离。如果不是《西园雅集图》和《西园雅集图记》,后人无以知晓西园雅集这回事。在兰亭、金谷皆已成云烟之际,唯有西园雅集留存于书画中,成为不朽的佳话。

后人不仅对西园雅集深信不疑,在津津乐道之余,还起而效仿,除了模拟聚会形式,在雅致的园林赏玩古物、品评书画外,也都绘图作记。明代的几次文人聚会,从杏园雅集到魏园雅集,再到词林雅集皆如此。

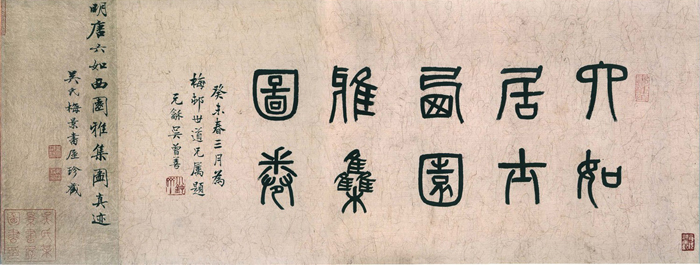

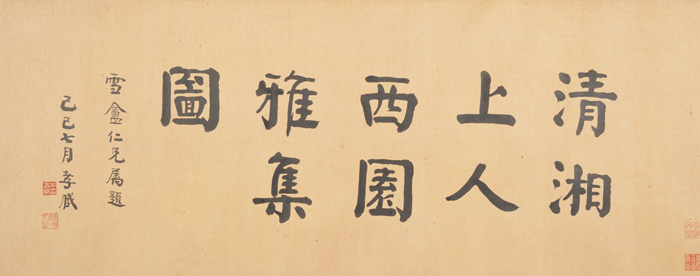

明 唐寅 西园雅集图 吴湖帆旧藏

西园雅集营造出的园林之乐也成了中国文人文化的特殊内涵。随着魏晋之后私家园林兴起,园林艺术逐渐融合了中国文人的文化性格,园林不仅是宴饮游乐、赏花作诗的场所,园中容纳自然山水于尺寸间的造景美学还蕴藏着期求隐逸的情志,让士大夫自诩兼得入仕和出世,无需告别朝廷而得以享受超尘之趣,如白居易《中隐》诗云:“大隐住朝市,小隐入丘樊。丘樊太冷落,朝市太嚣喧。不如作中隐,隐在留司官。似出复似处,非忙亦非闲。”

苏轼也表达过“中隐”的想法,作诗自称“未成小隐聊中隐”。在《灵璧张氏园亭记》中,他在赞许张硕家园林之美外,还曾流露他想要仕隐皆宜的愿望:“开门而出仕,则跬步市朝之上。闭门而归隐,则俯仰山林之下。”《西园雅集图》中李公麟正在画的陶渊明《归去来》图,便印证了文人聚会园林的归隐之思。

如今看来,如果不是天时地利人和种种际会,西园雅集也很难在历史上造成如此回响。与会诸君既保有京师要职,又无彷徨于出仕归隐间的矛盾,还能悠游壶中天地,因此西园雅集固然令人有“富贵感秋蓬”之叹,但若没有富贵,又何来如此园林高会?雅集对于中国文人处世进退的心理调适作用可见一斑。

参考资料

1、《赤壁漫游与西园雅集,苏轼研究论集》,衣若芬著;

2、《我有嘉宾,西园雅集与宋代文人生活》,胡建君著;

3、《李公麟〈西园雅集图〉里的人物形象研究》,曾莉著;

4、《中国雅聚文化现象及其绘画图像表现评析》,韩波、张玉芝著。

明 · 尤求 白描西园雅集图卷 水墨纸本

30×535cm 浙江世贸2016春拍

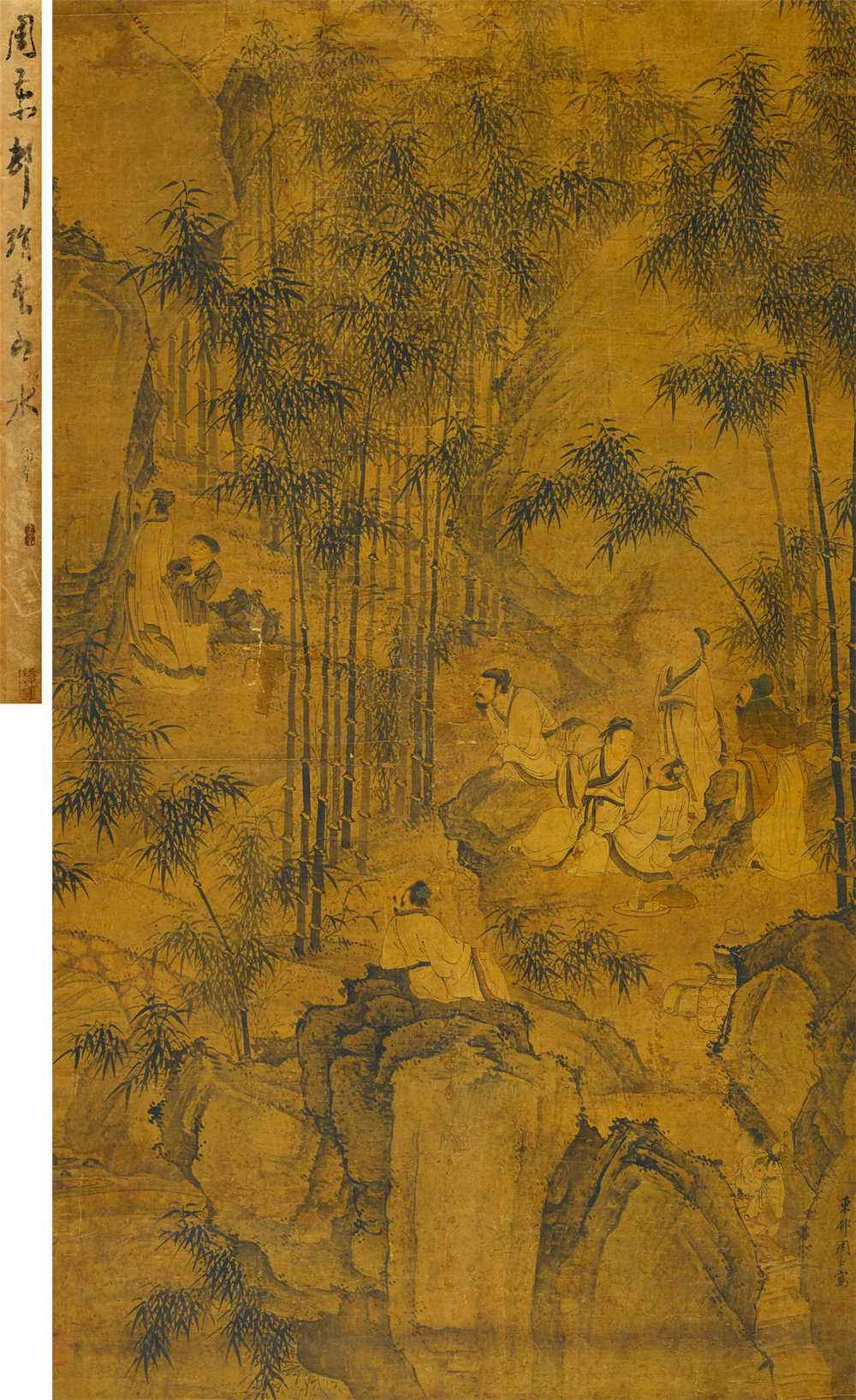

明 · 周臣 西园雅集图 绢本设色立轴

122.5×70.5cm 张厚谷旧藏

中鸿信拍卖

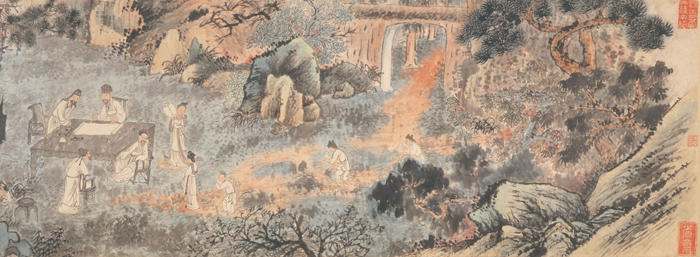

石涛 西园雅集图卷 纸本设色手卷

36.5×328cm 上海博物馆藏

张大千 西园雅集图 纸本设色立轴 162×74cm×4

出版:《张大千巴蜀精品集》

四川美术出版社 2002年

陈少梅 西园雅集图 1945年作

131×67.5cm 立轴纸本 北京匡时拍卖2017秋拍

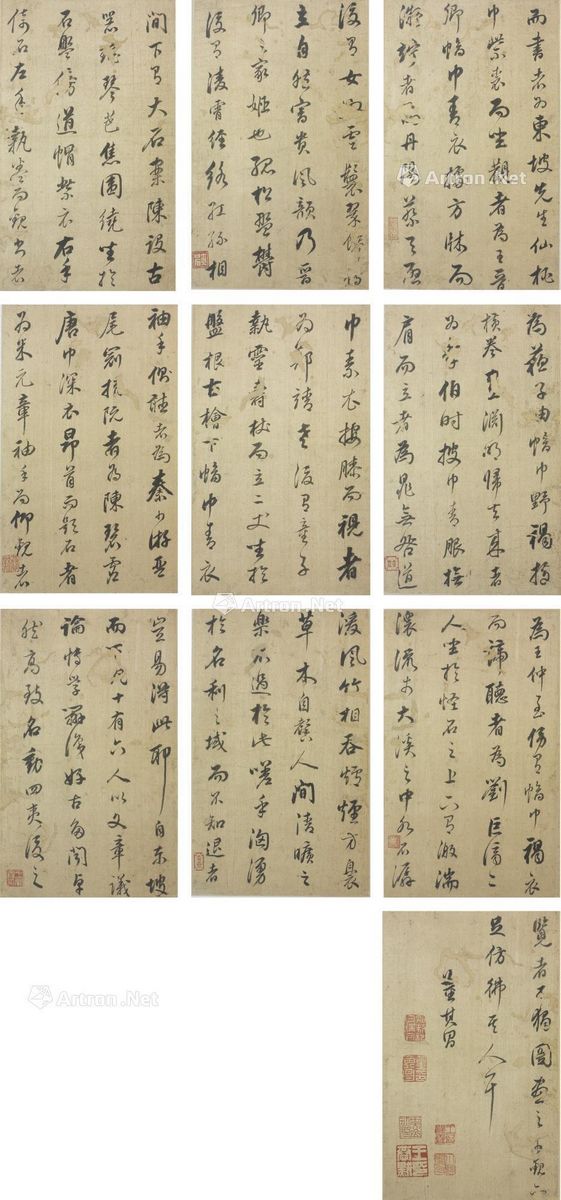

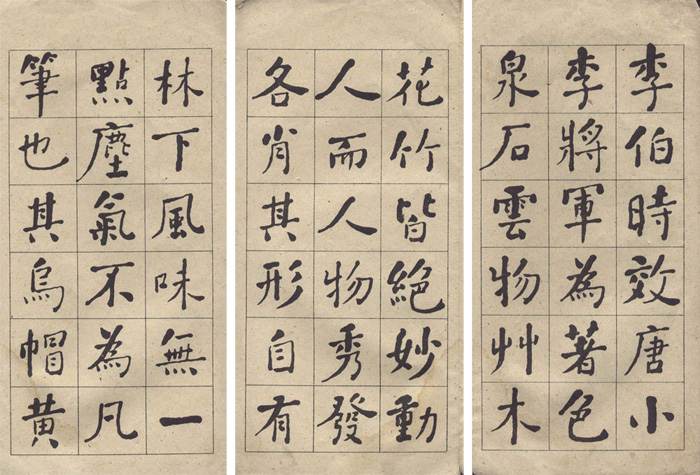

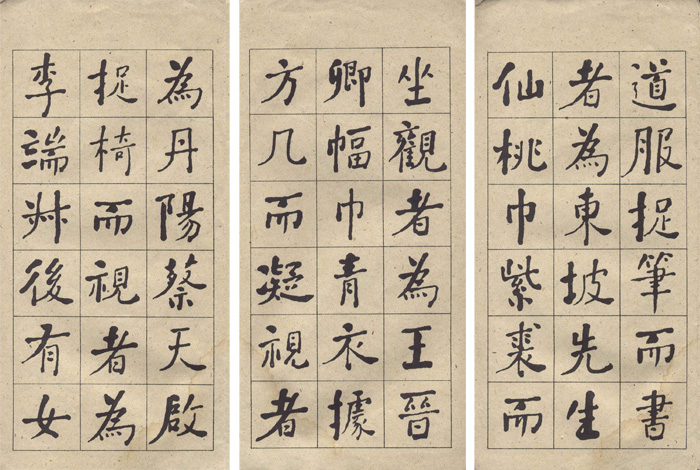

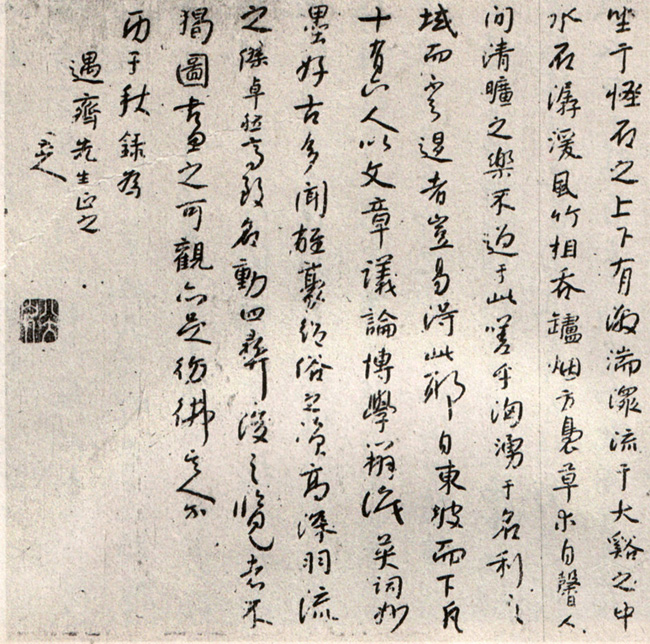

历代书法名家写 米芾《西园雅集图记》

西园雅集图记

- 米 芾

李伯时效唐小李将军为著色泉石,云物草木花竹皆妙绝动人,而人物秀发,各肖其形,自有林下风味,无一点尘埃气。不为俗笔也,其乌帽黄道服捉笔而书者,为东坡先生;仙桃巾紫裘而坐观者,为王晋卿;幅巾青衣,据方杌而凝伫者,为丹阳蔡天启;捉椅而眎(同“视”)者,为李端叔;后有女奴,云环翠饰侍立,自然富贵风韵者,乃晋卿之家姬也。孤松盘郁,后有凌霄缠络,红绿相间。下有大石案,陈设古琴瑶器,芭蕉围绕。坐于石磐旁,道帽紫衣,右手倚石,左手执卷而观书者,为苏子由。团巾茧衣,手秉蕉箑而熟视者,为黄鲁直。幅巾野褐,据横卷画渊明归去来者,为李伯时。披巾青服,抚肩而立者,为晁无咎。跪而作石观画者,为张文潜。道巾素衣,按膝而俯视者,为郑靖老。后有童子执灵寿杖而立。二人坐于磐根古桧下,幅巾青衣,袖手侧听者,为秦少游。琴尾冠、紫道服,摘阮者,为陈碧虚。唐巾深衣,昂首而题石者,为米元章。袖手而仰观者,为王仲至。前有髯头顽童捧古砚而立,后有锦石桥、竹径,缭绕于清溪深处,翠阴茂密。中有袈裟坐蒲团而说无生论者,为员通大师。旁有幅巾褐衣而谛听者,为刘巨济。二人并坐于怪石之上,下有激湍潨流于大溪之中,水石潺湲,风竹相吞,炉烟方袅,草木自馨,人间清旷之乐,不过于此。自东坡而下,凡十有六人,皆以议论文章,博学辨识,英辞妙墨,好古多闻,雄豪绝俗之资,高僧羽流之杰,卓然高致,名动四夷,后之览者,不独图画之可观,亦足仿佛其人耳!

明 · 董其昌 西园雅集图记 十开册 水墨绢本

27×16.8cm 纽约苏富比有限公司2017纽约亚洲艺术周

清 · 何绍基 西园雅集图记

清 · 八大山人 行书米芾《西园雅集图记》 温州市博物馆藏

图片来源于网络,桑莲居整理汇编

转载请注明出处

投稿邮箱:2251797470@qq.com

微信客服:18065388683