从壮行到卧游

——以《山水》卷为例看明代胜景纪游图的功能

16世纪中后叶,吴门地区的画家创作了数量不少的胜景纪游图〔1〕,这类图像或罗列地景,貌写名胜,附之题咏,蔚为大观。其中一些带有明显的私人印记,记录受画者的旅行与雅集活动。就社会史的层面而言,这一时期旅游活动兴盛,除了官员的“宦游”、士大夫的“士游”、商人的“商游”,一般大众也在周边城市景点作短途旅行,旅游成为此时践行、谈论与书写的热点,而由此衍生出的理论化的“游道”,使得旅游成为文人的“名高”之事〔2〕。吉田晴纪在《虎丘山图》的研究中就将胜景纪游图置于这一背景中来考察〔3〕,而梅韵秋指出这一解释路径对当时花样繁多的图像缺乏有效性〔4〕。笔者认为如果能在社会文化活动和作品之间勾连出互动的管道,深入挖掘作品的旨趣,其解释就不会落入俗套〔5〕。本文尝试铺设胜景纪游图的生产消费和旅游活动之间互动管道,聚焦钱榖、侯懋功和文嘉创作的一组山水,探讨这组作品的产生因由、表现特点与功能。

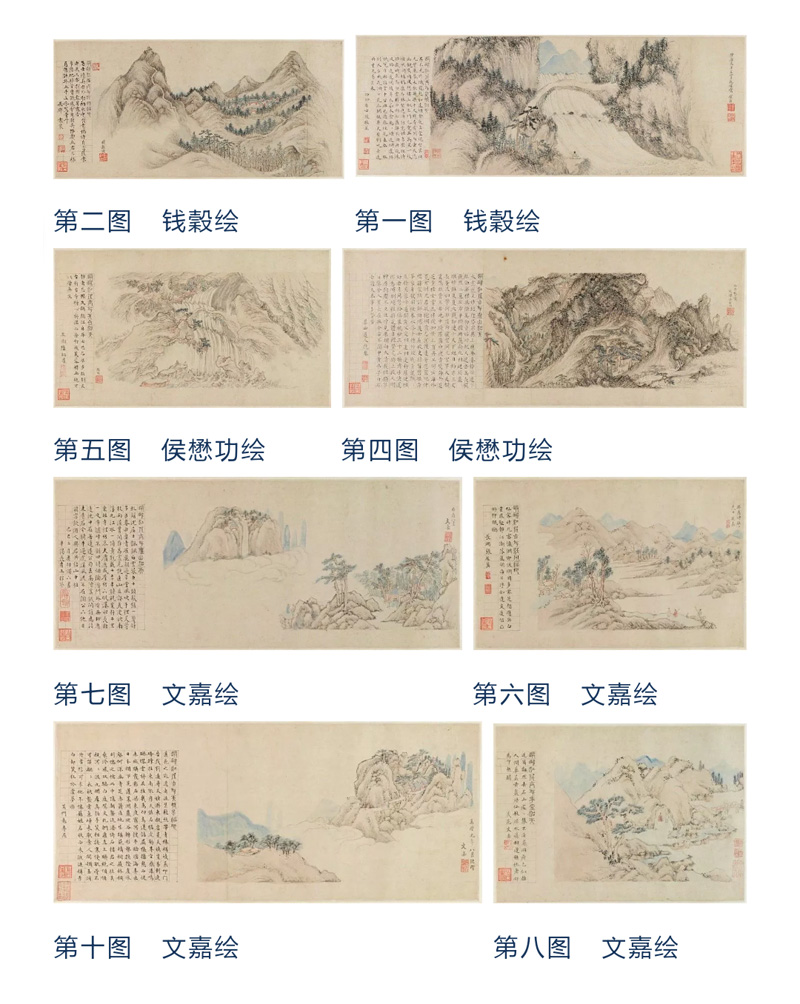

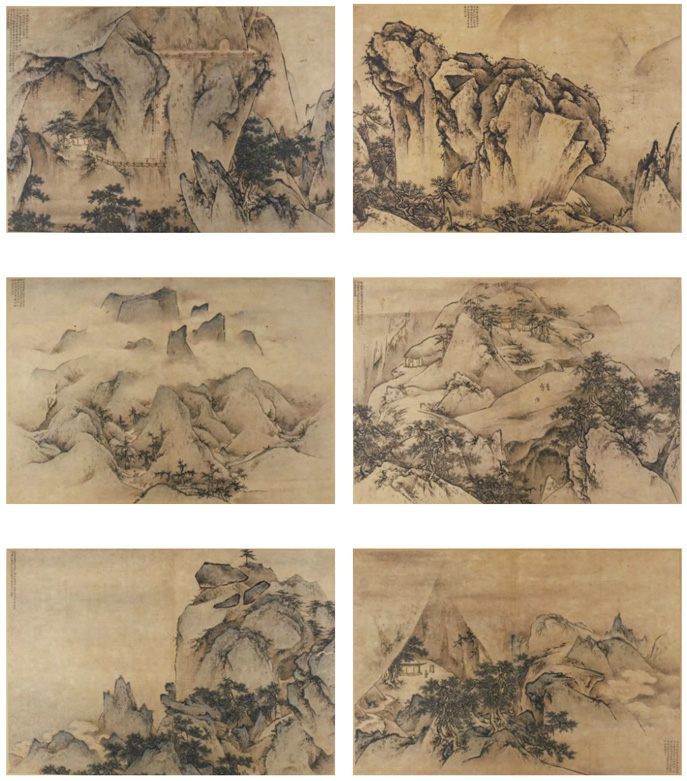

东京国立博物馆所藏《山水》卷计十段〔6〕,为钱穀、侯懋功、文嘉三人所绘,每段并有时人题跋,目次如下:

第一图:钱穀绘(1567,隆庆元年四月),张献翼题诗《送鸥江居士游赤城洞天》;

第二图:钱穀绘,袁褧题诗《送鸥江居士游地肺福地》;

第三图:钱穀绘并题诗《送鸥江居士游张公福地》;

第四图:侯懋功绘(1573,万历癸酉秋日),阮鏊题诗《送鸥江居士游泰山洞天》;

第五图:侯懋功绘,陆师道题诗《送鸥江居士游天台洞天》;

第六图:文嘉绘(1573,万历癸酉仲秋二十八日),张凤翼题诗《送鸥江居士游沃州福地》;

第七图:文嘉绘(1573,万历癸酉八月),王穉登题诗《送鸥江居士游庐山洞天》(1569,己巳二月);

第八图:文嘉绘并题诗《送鸥江居士游华盖洞天》;

第九图:文嘉绘(1564,嘉靖甲子五月),许初题诗《送鸥江居士游林屋洞天》;

第十图:文嘉绘(1573 ,万历癸酉八月既望),袁尊尼题诗《送鸥江居士游天姥岑洞天》。

从诗题来看,鸥江居士〔7〕是一位道教信徒,作品所描绘的都是“洞天福地”〔8〕。 “洞天”指洞中别有天地,“福地”则指得福之地,属于道教观念中的名山胜地,是好游者的求仙访道之地。卷中十景涵盖了今江苏、浙江、江西及山东四省,从地域上看,除泰山较远外,沈鸥江的游踪并不广。其中三次旅行可能发生在1564年、1567年和1569年前后。

这组作品跨度有十年之久,左诗右图,界格井然,篆书诗题,有一套固定的格式。仔细观察作品的形制与装裱,文嘉的五件作品中,第九图纪年最早,上下满幅,题诗没有接纸的痕迹,应为整组作品定下了基调。其余四件文嘉作品形式相似,上下留边,画幅周围隐约可见线框的痕迹,应均作于万历癸酉,其中第七图王稺登题诗早于文嘉,且没有接纸痕迹,则作画空间是预留的。前三幅钱穀的作品高度一致,满幅,推测三幅原为一卷,为求统一而割裂改装。第四、五图侯懋功两幅题诗则均为后配,但画幅上下留有余空,和文嘉相似,且作于同年。这组作品在1573年以后显然被其拥有者重新组配,求其一律,文嘉、侯懋功六段先诗后图,尤为明显。

如此,这组作品就涉及了两个时态。十首题诗均以“送”字开头,似乎完成于沈鸥江旅行之前,钱榖的一组与文嘉1564年的作品最为典型,应属胜景图的范畴。而据王稺登1569年的题诗,我们可以推测文嘉、侯懋功1573年的六幅作品都是补画(随行而画的几率很小,更可能是据授意想象为之),归于纪游图似也勉强。诗题“送”字带有很大的迷惑性,联系到同时代流行的送别图—这类图像往往是画家饯别友朋时相赠,或是别人订制〔9〕,它所表现的也都是送别此刻的情景,以出发地为背景,而不会表现行程的终点。鸥江居士所拥有的这组作品显得有些特殊,题诗透露出沈鸥江好道乐游,线索渺渺,仅第九图文嘉的题记透露一些讯息:

鸥江居士将为林屋洞天之游,太仆高阳许君作诗送之,予因仿叔明笔意写此为赠。他日亲履其地,观金庭、玉柱之胜,则诗画皆赘物矣,一笑一笑。

“诗画皆赘物”暗示这幅作品在旅行之后即将失效,那么其意义就可能是在行前壮行或途中导览。而另外六图作于旅行之后,其意义又将不同。至此,我们需要分组讨论作品的功能。其中受画人的角色至为关键,但在大部分作品中他并不出场,而是借助他者的视角得以呈现。日本所藏的这组山水中沈鸥江就属于缺席状态,没有他自己的言说,我们只能分析创作者的表现意图来重构其意义。

16世纪的旅行活动中壮行诗文并不少见,如苏州人黄省曾将游五岳,蔡羽为其序行,祝允明写赠《神游篇》,李梦阳、王廷相、王宠咸有赠篇壮行〔10〕,但绘画所扮演的角色是否与文字相同?如果兼具导览功能,对作品的图示效用就提了更高的要求。赤城、地肺、张公洞和林屋洞这四处道教胜景中,林屋洞与张公洞在元明两朝的画迹中素材较为丰富,适合作为切片来分析。

林屋洞在苏州太湖中的西山,此山又名包山,方志中对这一得名的记载就富有传奇色彩:“《水经注》作包山,今通谓之包山,以四面皆水包之故名,或谓仙人鲍靓所居,遂呼‘鲍’为‘包’。”其景点众多,以林屋洞最知名:

……自秦家岭折而南,逾抛壶岭为下方山,东为洞山,亦名龙洞山,林屋洞在焉。《扬州记》“包山石穴”即十大洞天之第九山林屋洞天也。《福地记》名“左神幽虚(墟)之天”。《道书》洞有三门,同会一穴,一名雨洞,一名丙洞,一名旸谷。洞中有石室、银房、金庭、玉柱、石钟、石鼓,内石门名隔凡。《汉书》注洞庭穴道,潜行水底,无所不通,号为地脉。《寰宇记》洞庭山有宫五门,东通王屋,西达峨嵋,南接罗浮,北连岱岳。林屋洞之外,乱石如犀象牛羊起伏蹲卧者曰“齐物观”,东北高起千尺,苍然壁立者曰曲岩,洞山之东为天帝坛,山南为大萧小萧二山,《洞庭记》云昔有萧氏兄弟各居一山学道飞升于此。〔11〕

林屋洞在道教知识与观念中的地位非同小可,《寰宇记》提到它所联通王屋、峨眉、罗浮、岱岳,这些道教名胜都记载于杜光庭所编《洞天福地岳渎名山记》。对林屋洞之外乱石的比附也颇具超自然色彩。

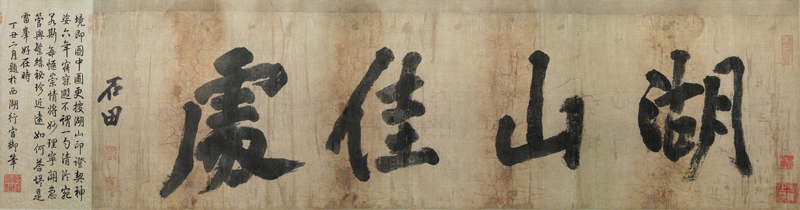

元 · 王蒙 具区林屋图 设色纸本

68.7×42.5cm 台北故宫博物院藏

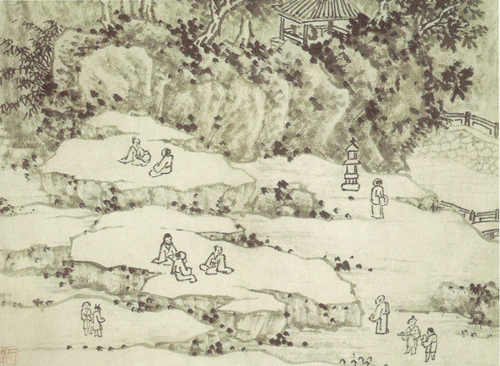

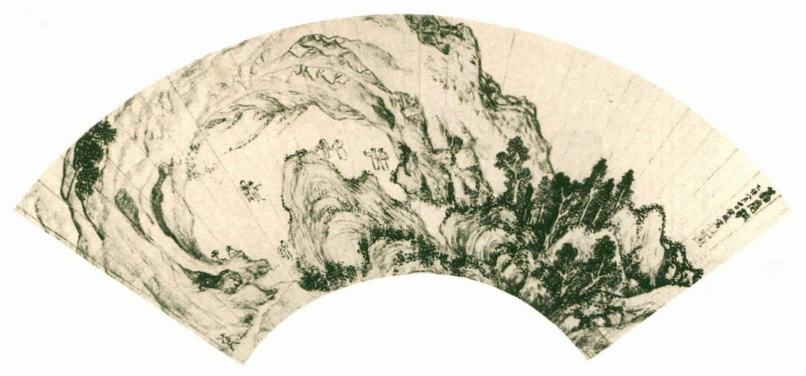

明 · 钱穀、侯懋功、文嘉 山水图卷-第九图

文嘉绘(1564,嘉靖甲子五月),许初题诗《送鸥江居士游林屋洞天》 26.5×56.8cm 东京国立博物馆藏

王蒙的《具区林屋图》〔12〕是存世最早关于这一胜地的图写,这件作品给人以拥挤与繁复的观感,天地不留空隙,五分之四的空间堆满岩石,左下角的水面铺满网巾纹,其间秋林密布,绚烂之极。上部三分之二的尺幅表现层峦,三处斋居隐于其间,左边一处所画似乎是妇女在家中劳作,中间两处则为文士读书的场景。右下角树丛之上则有一处洞穴,当为林屋洞,一白衣者从中走出。林下水畔另有一个人坐在岸边,等待湖中的船只临岸。如果不是许多湖石暗示这是太湖流域特有的地貌,我们很难将这件作品和南方山水联系起来,王蒙本身波动的皴法、浪漫的用色以及奇异的构图都显得这处胜地不类人间,缥缈而灵奇。但图中诸多的人物活动又在暗示一个可居可游的世界,这种张力显示出王蒙个人对林屋洞的感受,而非自然地理的再现〔13〕。王微在《叙画》中就指出“且古人之作画也,非以案城域,辨方州,标镇阜,划浸流。??目有所极,故所见不周。”〔14〕这一观念对后世山水画极具指导意义,宣告了山水画与舆图的分野。王蒙在16世纪备受欢迎,文伯仁有一张对《具区林屋图》的模仿〔15〕,不同的是他加了盘旋而上的山峦,将比例增加近一倍,这类条幅在16世纪更符合观众的预期,但这种表达效果较王蒙而言有所不逮,众多的细节体现出画家卓越的驾驭能力,却削弱了奇异之感。文嘉为鸥江居士所画的“林屋洞天”完全是王蒙的翻版,只是立轴改为横幅,上下空间被压缩,三处草堂缩减为二,且处于相近的水平线上,而非原图中的措置。下部左边画一组湖石,右边汀岸丛树,岸上一人坐等,湖中舟子撑船之景完全相似。在设色、山石表现及水波描绘上都有向王蒙致敬之意,文嘉跋中说“仿叔明笔意”非虚语,而是意在勾连一个地域的画史谱系。鸥江居士可能是一位有修养的文士〔16〕,他的画史知识和文化修养可以保证他在旅行中追寻实景背后的意义,图画作为观者的发兴之物,一如许初赠诗壮行,这重附加的行为使其与大众旅游拉开距离,背后透露的是消费品位和身份区隔〔17〕。

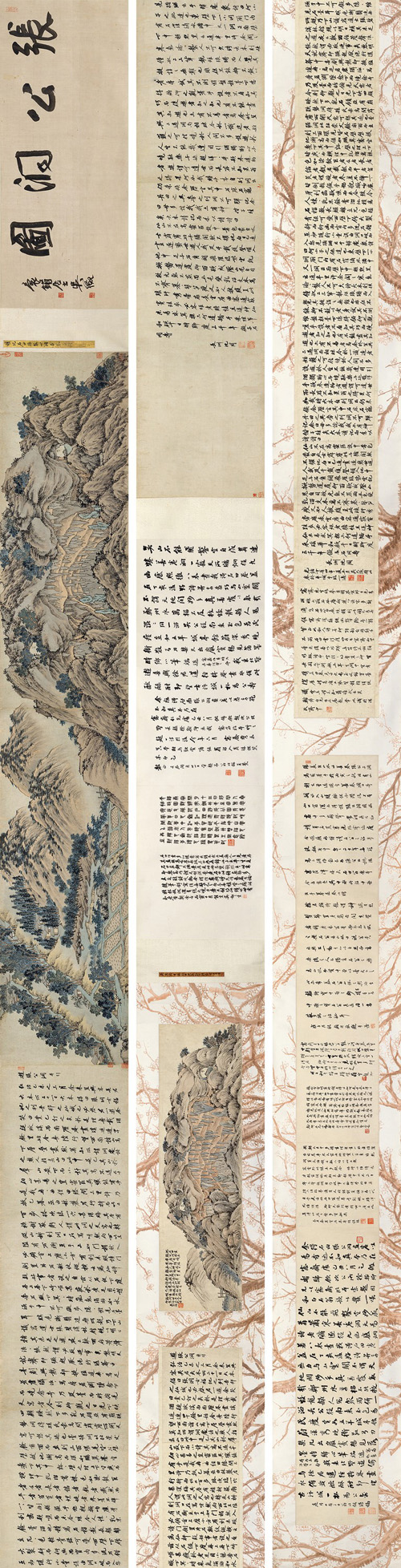

明 · 沈周 游张公洞图并引 设色纸本手卷

画一 45×252cm 约10.2平尺

画二 29×102.5cm 约2.7平尺

翁同龢、翁万戈、吴湖帆等旧藏

嘉德(香港)2016秋拍

再看“张公福地”,张公洞因张道陵和张果老的传说而负有盛名,其所处的宜兴亦属太湖流域,对于苏州士人而言易于涉足,王世贞在一篇游记中对洞中奇特的钟乳石啧啧称叹:“石状如潜虬、如躍龙、如奔狮、如踞象、如莲花、如钟鼓、如飞仙、如僧胡跪,不可胜纪。”〔18〕沈周的《张公洞诗引》也着力描写此这一地貌:“......而横理中乳溜万株,色如染靛,巨者、长者、么者、缩者、锐者、截然而平者、□菼者、螺旋者,参差不件,一一皆倒悬,俨乎怒猊掀吻,廉牙利齿,欲噍而未合,殊令人悚悚。”〔19〕其前有《张公洞胜景图》卷〔20〕,该卷开门见山地画一人立于洞下仰望洞中的钟乳石,给人直观而深刻的印象,其后画农田、村舍和河渠,烘托洞穴的周围景色,这种立意安排主次鲜明,符合旅行者的印象。陆治的《仙山玉洞图》〔21〕也将洞穴作为其构图的中心,从一正面角度切入,将洞穴内部的钟乳石奇景表露一端,洞口的游览者似乎在为观众的视线引路〔22〕。文嘉所画《二洞纪游图》册〔23〕中有一开“张公洞”,由于该册的立意和册页有限的表现空间,文嘉无法像沈周或陆治一样以全景式的角度来描绘张公洞,所以他仅仅披露洞中石头的细节。钱榖为鸥江居士所画的“张公福地”完全避开了洞穴内部的细节,他从近景山门开始,用丰富的树木这类细节引人注意,设定观看的先后秩序与空间排布。其后的山坡近乎光秃,只以点苔和汎头模糊表达出山体的结构与质地。而山路在图中十分明确,两位旅人正在前行入山。观者的视线随着山路,顺着旅人,就可盘山而上进入山洞,组织方式非常巧妙。至洞口,钱榖又增加了细节,暗示这是终点,但他也未表现洞内景色,仅营造一个画面中心,把内在奥秘留给即将出发的沈鸥江。钱榖到过张公洞,另有两张描绘善卷洞的扇页存世〔24〕,与上面三幅强调游后感的张公洞图相近,善卷洞图的布置将画面的中心设定在洞口或洞内,也是点景人物活动的空间。纪游图中,如果作者曾经亲历其地,往往会在作品中详细记录地理细节,甚至天气与感兴〔25〕,而钱榖在张公洞图中表达的节制与特殊立意或许反映出受画人的需求。陆治题诗和钱榖赠诗也说明二者视角的差异,陆治从外而里谈福地之灵奇,钱榖则在描写一位乐衷于求仙访道的居士,行动的意义大于结果,“此去定逢张国老,共骖鸾驾访浮丘”,壮行之意溢于言表〔26〕。在此视角下重新观看赤城和地肺两景:“赤城”画一人观瀑,“地肺”着重画了一组道观建筑,没有过多细节的展开,只用记号化的配置给人以整体印象,这种印象须由游览者亲历其地方可获得深度体验〔27〕。相较于陆治《赤城碧山图》〔28〕中山崖、溪流、树石、行人、石桥、建筑群的丰富配置,钱榖选择省略。考虑到形制和尺幅的差异也会影响作品的构思与经营,钱榖的横卷小幅对于陆治立轴的全景表现可能捉襟见肘,但钱榖画面展现出的节制大有把具体风景留给旅行者之意。

明 · 陆治 仙山玉洞图 台北故宫博物院藏

明 · 钱穀、侯懋功、文嘉 山水图卷-第三图

钱穀绘并题诗《送鸥江居士游张公福地》

26.5×49.3cm 东京国立博物馆藏

明 · 钱毂 善卷洞图扇 纸本墨笔 上海博物馆藏

发兴与壮行之外,它是否兼具导览效用?如果将之与更具实景意义的李嵩《西湖图》或是标志地景的图册相比〔29〕,它的这种功能颇为有限。在这四张作品中我们看到两种策略,文嘉将其放入画史的谱系来呈现,而钱榖更多考虑受画人的意图。就更广泛的意义而言,16世纪流行的胜景纪游山水超越了单纯的地理风貌表现,而切入具体的功能性表达,同一景点的山水表现在不同的功能配置中会做出调整,在形式、趣味和观众预期之间寻求平衡。在另一套祝寿画中,林屋洞〔30〕被选为富有祝寿寓意的景点而来表现,它的作者同样是文嘉,但其表现没有纳入王蒙的传统,而是将焦点从洞外转入洞内,观者能清楚辨认其中的地貌特征,但中间画一牵鹿的老者,与祝寿的用意相合,对页钱贵的题诗传达了该图的旨喻:“客从林屋洞中来,洞口桃花午正开。日照绮筵山亦丽,门迎朱履鹤初回。六旬人卜三千算,万里春归只尺台。何处凰箫声不彻,仙风吹满紫霞杯。”而钱榖、张复为王世贞所画的《水程图》标注出山、河、城、桥、庙等地理信息,则因为这套作品除了“纪行”的目的,也兼有风俗记录的色彩〔31〕。

明· 文嘉 二洞纪游图册之一-张公洞 纸本

26×27.8cm 上海博物馆藏

南宋 · 李嵩(传) 西湖图卷 纸本墨笔

26.7×85cm 上海博物馆藏

在另一组作品中,通过王稺登题诗与文嘉绘画系年的不合,我们可以确定一部分作品是沈鸥江旅行结束之后订制的。其次,他对整卷作品重新辑理,统一格式,赋予其新的意义。从题记中我们无法获知更多,其表现的胜景特征都很模糊而概念化,文嘉和侯懋功未必都到过这些地方,但一些假设可能是成立的,寻求订制是对自己旅行的一种纪念,赠诗与绘画的匹配增加这种仪式感。同时,它均出自名家之手(或是朋友相赠之物),被收藏和阅玩理所当然。这一行为可能和宗炳晚年颇为类似:

(宗炳)以疾还江陵,叹曰:“噫!老病俱至,名山恐难遍游,唯当澄怀观道,卧以游之。”凡所游历,皆图于壁,坐卧向之,其高情如此。〔32〕

其中有两层含义:首先他通过这类图像得以“澄怀观道,卧以游之”;其次,“卧游”免却了行旅的麻烦,尤其是旅行的目的地遥远而跋涉艰难,身体和现实的状况不能如意,而图画作为一种弥补,可以给观者带来慰藉。类似的观念和修辞在明代颇为流行,如何良俊在谈到自己藏画时就说:

正恐精力衰惫,不能遍历名山,日悬一幅于堂中,择溪山深邃之处,神往其间,亦宗少文卧游之意也。”〔33〕

王世贞在跋钱榖、张复所作《水程图》时也说:

昔宗少文图五岳名山于斋壁,曰:‘鼓琴动操,欲令众山皆响。’吾请老之日,以此册置之书斋,阿堵得之,不自笑令泪出耶?然终南山有捷径,又安知长安道中之无隐沦也。且吾与二子俱幸而不死,是不能为向子平,亦终当为少文矣。”〔34〕

明 · 钱榖、张复 合绘水程图之一-临清

台北故宫博物院藏

王世贞认为这套作品在其退官之后仍可作为书斋清玩,助其在尘世中“隐沦”,即使做不了纵游名山的向子平,亦可当宗少文。

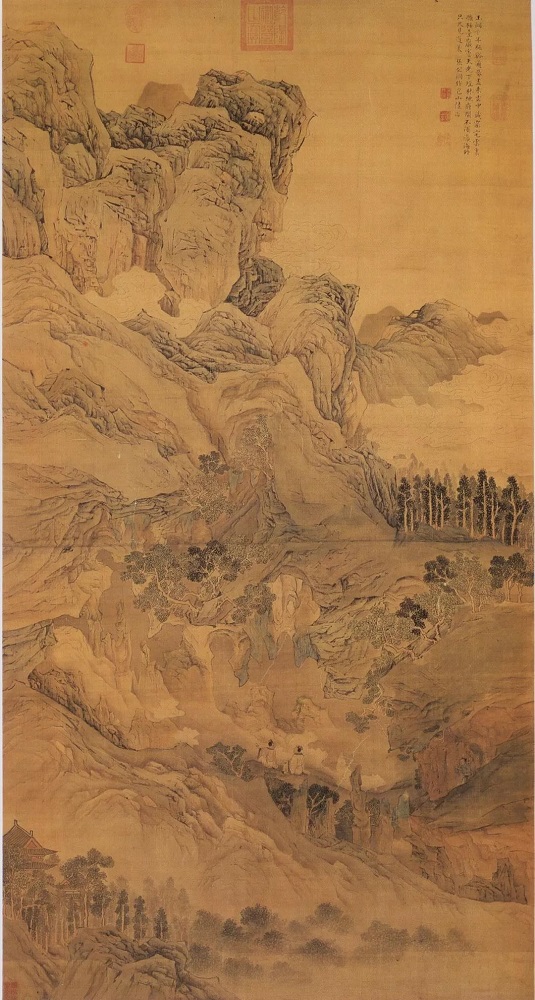

王履是明初的一位医生,但他乐于冒险,又能诗善画,在游历华山后留下了《华山图》册,他发出过与宗炳相似的感慨,因为年老,更不能更造华山,所以图画成为其“游息之一端”:

《画楷叙》:图不盈咫而穷幽极遐之胜已充然矣……固亦精神心术之所寓……此纵无用,岂非游息之一端耶?〔35〕

《游华山图记诗叙》:图传神,记志事,诗道性情,此三者所以不能已于太华之游也。……余今年五十有二岁矣,惰与老俱至,气与病相靡,一游已不胜其难,况再嗣而往,首越北辕耳?然则是图是记是诗其可离乎故笥之左右以玩于乎文,且游者其何人乎?〔36〕

他希冀通过图、记、诗三者来“重游”华山,弥补遗憾。华山因“险”与“奇”吸引了众多文人的目光,以致有“舍命游华山”之说〔37〕,然而真正登临者少,通过前人的文字和图画来可能是一种慰藉的渠道。《华山图》册的观者就持这类态度,认为他们自身无法亲历华山,读登临者如李攀龙等留下诗文可以稍偿遗憾,但皆不如图画来的直观:

周天球跋:……而嘉隆间李于鳞、王敬美相踵登削成之颠而极览穷讨,著诸大篇,流播海内。第李文高古,聱牙诘诎,人未易读;王文清逸明畅,皆不似安道对景取象,该括周详,披图按迹,恍如华山飞堕几上。〔38〕

张凤翼跋:李宪使于鳞尝游华山,亦尝向予谈华山之胜之险,第谈剧多土音,不能尽解,及读其所为记,亦有如其音,然胸中已着一华山矣。无何,王太史胤昌以《游华山记》示予,其文爽易,令人神游其间。今又睹此于武轻车,则知予固不必效康乐之游,亦不必如昌黎之泣,而于玉女、子先、酒母、修羊已结三生缘矣。〔39〕

周天球觉得“披图按迹”,已仿佛身在华山。张凤翼则认为李于麟说话方言腔重,听人谈论、读人游记,也只是闻他人的感受而已,虽胸中已存一华山,而无法领略真境,神游而已。但王履的《华山图》册提供了捷径,更避免了像韩愈一样恐高的窘迫〔40〕。王世贞的华山情结更深,托李攀龙、王道行两刻其名于华山,似乎“到此一游”过了瘾,及看过《华山图》册后,心结方解开,说:“太华既两有吾名姓,而吾胸中又具一太华矣,是何必减三君子耶?”〔41〕更求陆治为其临摹一本,以便观览。册后请俞允文、周天球、莫是龙抄写前人诗文,或许也是王世贞对王履图册后附赘诗文的一种模仿,显得郑重其事〔42〕。回到鸥江居士的故事,其重新辑理这组作品或许也是像宗炳一样为了晚年的卧游与观想,作为一生行旅追忆的起点,也是访仙问道的慰藉,就像王世贞所说,“是不能为向子平,亦终当为少文矣”。他的《山水》卷也有了两重意义,从行前的壮行到书斋的卧游,山水伴其在现实、艺术和记忆之间摆荡。

明 · 王履 华山图册二十六页其六 纸本设色

34.5×50.5cm×26 北京故宫博物院藏

近人的研究揭示出晚明人为提升旅游的体验质量对“游具”提了新的要求,它们包括衣履冠饰、装备配件、饮食器具、文房器具、交通工具等各种装备〔43〕,可能还有程图和路引这类更具实用意义的指南〔44〕。此外,我们还可加入诗文与图画,富有仪式感的赠行与纪念活动扩大了旅行的意义,如梅韵秋所说这是明人对旅游品质精益求精的产物〔45〕。由此可见胜景图所扮演的角色更为多元,不仅是纪游与书斋静观,也成为旅行者游兴的触媒和壮行的发物。

其次,除了画家的个人才智,画史的传统、图像的类型、受画人的意图以及形制尺幅等都会左右图像的最终呈现,通过比较和分析不同语境中同一母题的差异,图像与功能之间的关系将进一步得到澄清。宗炳以后通过山水来纪游、卧游已成为普遍的观念或是一种文学修辞,但在胜景纪游图流行的16世纪,这类山水画反映出更为现实的观看需求。

〔1〕“胜景纪游图”这一概念笼统包含了胜景图和纪游图两类作品,二者有部分重叠,为讨论方便此处用合称,但下文会依讨论对象的不同涉及“胜景图”和“纪游图”的说法。

〔2〕晚明旅游活动及观念的讨论见巫仁恕《品位奢华》(中华书局2008年版)第四章,第169-203页;晚明游记写作的梳理和研究见周振鹤《从明人文集看晚明旅游风气及其与地理学的关系》,《复旦学报》(社会科学版)2005 年第1 期,第72-78页。

〔3〕吉田晴纪《关于虎丘山图之我见》,《吴门画派研究》,紫禁城出版社1993年版,第65-75 页。

〔4〕梅韵秋《明代苏州地区的胜景纪游图》(第一届台大艺术史研究生论文研讨会发表论文集,1994),第2页。

〔5〕近年有学者从社会功能的角度为纪游图的流行提供解释,关健《吴门画派纪游图研究》(中央美术学院博士学位论文,2014)第四章对相关作品的社会属性作了检讨,认为其有社交、文化记忆塑造、纪行、导览等功能。

〔6〕图版见东京国立博物馆网站,http://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0038902,检索日期:2016年8月6日。

〔7〕鸥江居士其人无考,据阮鏊题诗“沈君夙抱烟霞志,冥搜远寄思灵地”可知其姓氏,绘者和题者均为苏州人,故推测沈鸥江亦是,否则收集这组作品颇为不易。上海博物馆藏陆治《玉簪花图》(隆庆己巳)亦为沈鸥江作者,足见其交游之一斑。陆治作品见《中国古代书画图目·三》(文物出版社1990 年版),第92页,沪1-0889。

〔8〕十大洞天、三十六洞天、七十二福地的记载见杜光庭编《洞天福地岳渎名山记》,《中华道藏》第48册,华夏出版社2004版,第80-85页。

〔9〕有关送别图模式的讨论见石守谦《< 雨余春树> 与明代中期苏州之送别图》,《风格与世变》,北京大学出版社2008 年版,第226-255页。

〔10〕相关讨论见傅立萃《谢时臣的名胜四景图—兼谈明代中期的壮游》,《美术史研究集刊》1997年第四期,第185-222页。

〔11〕乾隆十三年刊本《苏州府志》卷四,第17-18页。

〔12〕(元)王蒙《具曲林屋图》,台北故宫博物院藏,见《故宫书画图录4》,台北故宫博物院1990 年版,第375页。

〔13〕梅韵秋曾将胜景图归纳为地图式的(王维《辋川图》)、写实性(李嵩《西湖图》)的和超现实性的(赵孟頫《吴兴清远》)三种类型,认为第三种“着重于将主观情思投射出的理想影像叠合在实景上”,笔者认为王蒙的山水符合这一类型,见《明代苏州地区的胜景纪游图》,第6页。

〔14〕(唐)张彦远《历代名画记》,江苏美术出版社2007年版,第163页。

〔15〕(明)文伯仁《具曲林屋图》,上海博物馆藏,见《中国古代书画图目3》,第143页,沪1-1033。

〔16〕陆治《玉簪花图》跋中就提到与沈鸥江论学,沈发表对诗歌的看法“春凤喈喈,秋虫唧唧,各性情耳”。

〔17〕巫仁恕《品位奢华》第四章对此有所讨论,见第169-203页。

〔18〕(明)王世贞《游张公洞记》,见《弇州山人四部稿》(万历五年世经堂刊本)卷七二,第4页。

〔19〕(明)沈周《行书张公洞诗引》,上海博物馆藏,见《中国古代书画图目2》,文物出版社1987年版,第183-184页,沪1-0355。

〔20〕(明)沈周《游张公洞图》,上海嘉泰2013秋拍。此图书画皆伪,卷中《张公洞诗引》真本即上博藏件,然传世多本,与沈周画风相侔,当有所据。

〔21〕(明)陆治《仙山玉洞图》,台北故宫博物院藏,见《故宫书画图录8》,台北故宫博物院1991年版,第21页。

〔22〕陈永贤《陆治纪游山水画之研究》(艺术学院美术研究所中国美术史组硕士论文,1994)第四章第四节对此有细致的讨论,第97-105 页。

〔23〕文嘉《二洞纪游图》册,上海博物馆藏,见《中国古代书画图目3》,第121页,沪1-0965。此册素未见全帙,《虚斋书名画录》卷十二著录其跋,可知为嘉靖己丑与袁袠、华云等同游张公洞后所作,见《历代书画录辑刊》(北京图书馆出版社2007 年版)第十一册,第91-92页。

〔24〕钱榖《善卷洞图》,上海博物馆藏,见《中国古代书画图目3》,第152页,沪1-1053,款识云:“善卷洞。乙卯八月四日钱榖写。”《善卷山洞图》,上海博物馆藏,见同书第155页,沪1-1068,款识云:“近游善卷山洞,写奉樗仙尊丈请教,后学钱榖。”

〔25〕如谢时臣同安国游览杭州,作《西湖图》(重庆市博物馆藏)纪行,手卷中填塞了各处胜景,并以小字标示。图见《中国古代书画图目17》(文物出版社1997 年版),第175页,渝1-034。又如文震亨的《白岳游图》卷(无锡市博物馆藏)注记颇有情境感,举其一:“十里,至西溪午饭,雨大注,地滑甚,始信春雨如酥如油如膏之说。木鸡山人。”图见《中国古代书画图目6》(文物出版社1988 年版)第182页,苏6-064。

〔26〕陆治题诗云“:玉洞千年秘,谿通罨尽来。玄中藏窟宅,云里拥楼台。岩窦天光下,瑶林地府开。不须瀛海外,只尺见蓬莱。”钱榖赠诗云:“芙蓉仙客采真游,遍访名区洞府幽。十赉随身□琭简,三花插鬓木棉裘。眠云应伴巢松鹤,采药还同饮涧猴。此去定逢张国老,共骖鸾驾访浮丘。”

〔27〕吉田晴纪认为吴门后期的虎丘图不只是忠实的再现实景,而是抽出重要而有特征性的建筑物和地形来表现,高居翰和安雅兰由此提出了“实景的记号化”这一概念,见吉田晴纪《关于虎丘山图之我见》,第65-75页。

〔28〕陆治《赤城碧山图》,上海博物馆藏,款识云 :“太乙仙人卧碧山,赤城楼阁五云间。寻师欲近桃花水,却度飞梁未拟还。嘉靖癸丑三月,包山陆治。”见《中国古代书画图目3》,第91页,沪1-0881。

〔29〕李嵩《西湖图》,上海博物馆藏,见《中国古代书画图目2》,页38,沪1-0067;文伯仁《姑苏十景图》册,依次为洞庭春色、虎山夜月、沧浪清夏、胥江竟渡、邓尉观梅、支硎春晓、石湖秋泛、宝塔献瑞、江村渔火、灵岩雪霁,这类作品在晚明颇为常见,此册为台北故宫博物院藏,见《故宫书画图录22》(台北故宫博物院2003 年版),第338-340页。

〔30〕此图出自《寿袁方斋六十书画》册,北京故宫博物院藏,见《中国古代书画图目20》(文物出版社1996年版)第292-298页,京1-1519。

〔31〕王世贞《钱叔宝纪行图》云“:去年春二月,入领太仆,友人钱叔玉以绘事妙天下,为余图,自吾家小祇园而起,至广陵得三十二帧。盖余尝笑叔宝如赵大年,不能作五百里观也。叔宝上足曰张复,附余舟而北,所至属图之,为五十帧,以贻叔宝,稍于晴晦旦暮之间加色泽,或为理其映带轻重而巳。”见《弇州山人四部稿》卷一三八,第19页。

〔32〕张彦远《历代名画记》卷六,第 161页。

〔33〕何良俊《四友斋丛说》(中华书局1959 年版)卷二八,第255页。

〔34〕王世贞《钱叔宝纪行图》,见《弇州山人四部稿》卷一三八,第19页。

〔35〕王履《华山图》(天津人民美术出版社 2000 年版)图41。

〔36〕《华山图》,图 64。

〔37〕张嘉昕《明人的旅游生活》(宜兰 :明史研究小组,2004),第101页。

〔38〕《华山图》图67。

〔39〕《华山图》图 68。

〔40〕李肇《唐国史补》卷之中载 :“韩愈好奇,与客登华山绝峰,度不可返,乃作遗书,发狂恸哭,华阴令百计取之,乃下。”《唐国史补·因话录》(上海古籍出版社1979年版),第38页。

〔41〕《华山图》图 72。

〔42〕王世贞跋《陆叔平临王安道 < 华山图 > 后》,《弇州山人四部稿》卷一三八,页16 ;王世贞爱好订制纪游图,除了上文提及的《行程图》,也找陆治画过《游洞庭图》册(1573年)、《游太湖图》(1574年)以及未完成的《游太和图》,薛永年认为这类作品有以图纪游的功能,并指出王氏请陆治摹《华山图》册是充当“卧游的媒介”,相关讨论见薛永年《陆治钱谷与后期吴派纪游图》,《吴门画派研究》,第47-64 页。

〔43〕张嘉昕《明人的旅游生活》,第 40-47页;巫仁恕《品位奢华》,第195-203页。

〔44〕相关研究见杨正泰《明代驿站考》(上海古籍出版社2006年版)。

〔45〕梅韵秋《明代苏州地区的胜景纪游图》,第11页。

编辑说明

作者单位:南京艺术学院艺术学研究所

文章原载于《中国书画》2016年第11期

文章首图为明·沈周《虎丘十二景册》之一

配图来源于网络,桑莲居整理汇编

往期精彩

联系我们

投稿邮箱:2251797470@qq.com

微信客服:18065388683

展览期间,展出作品均有折扣。线上官网亦同步展出,可扫码查看(或点击底部“阅读原文”)。了解一下~

详情可询:18065388683