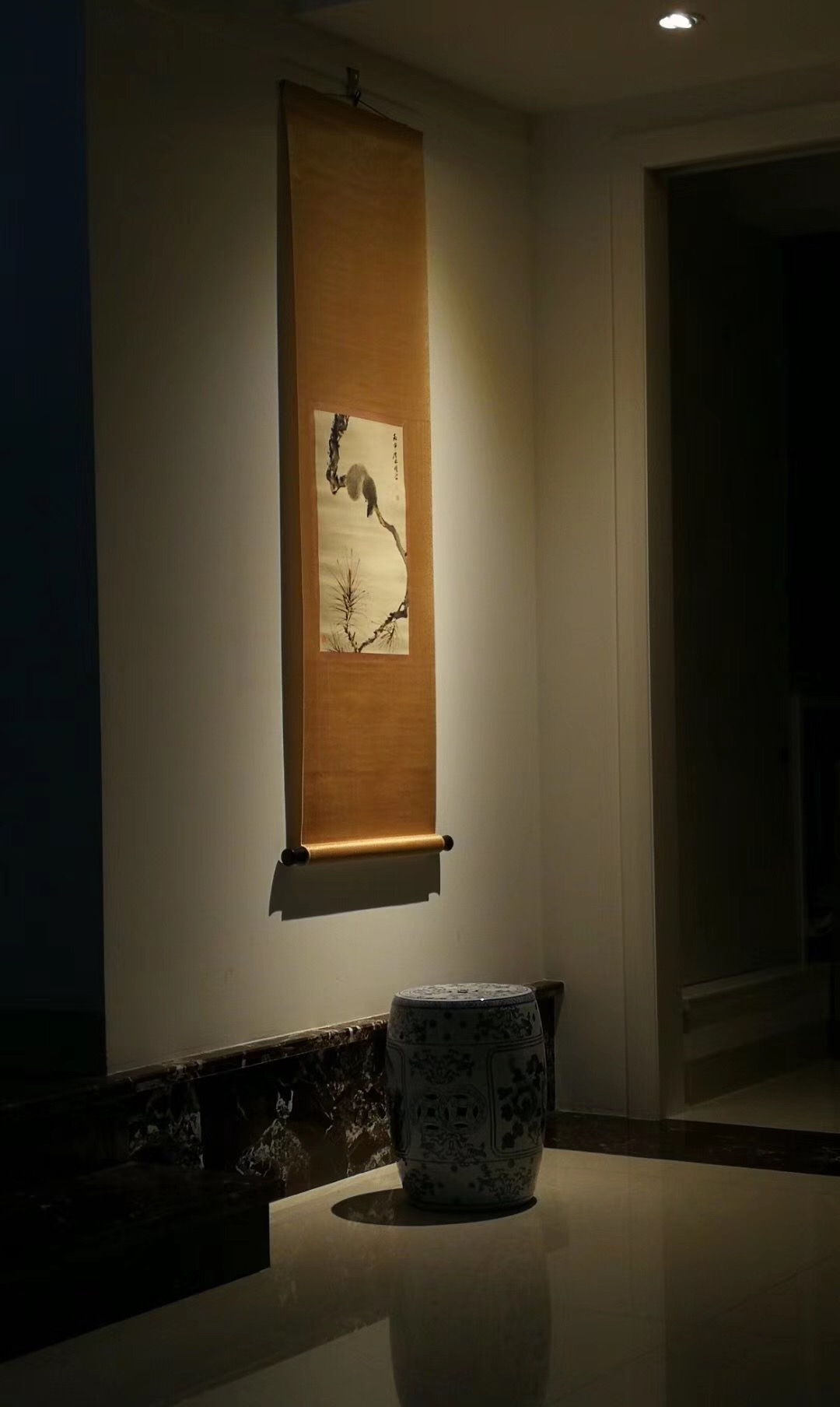

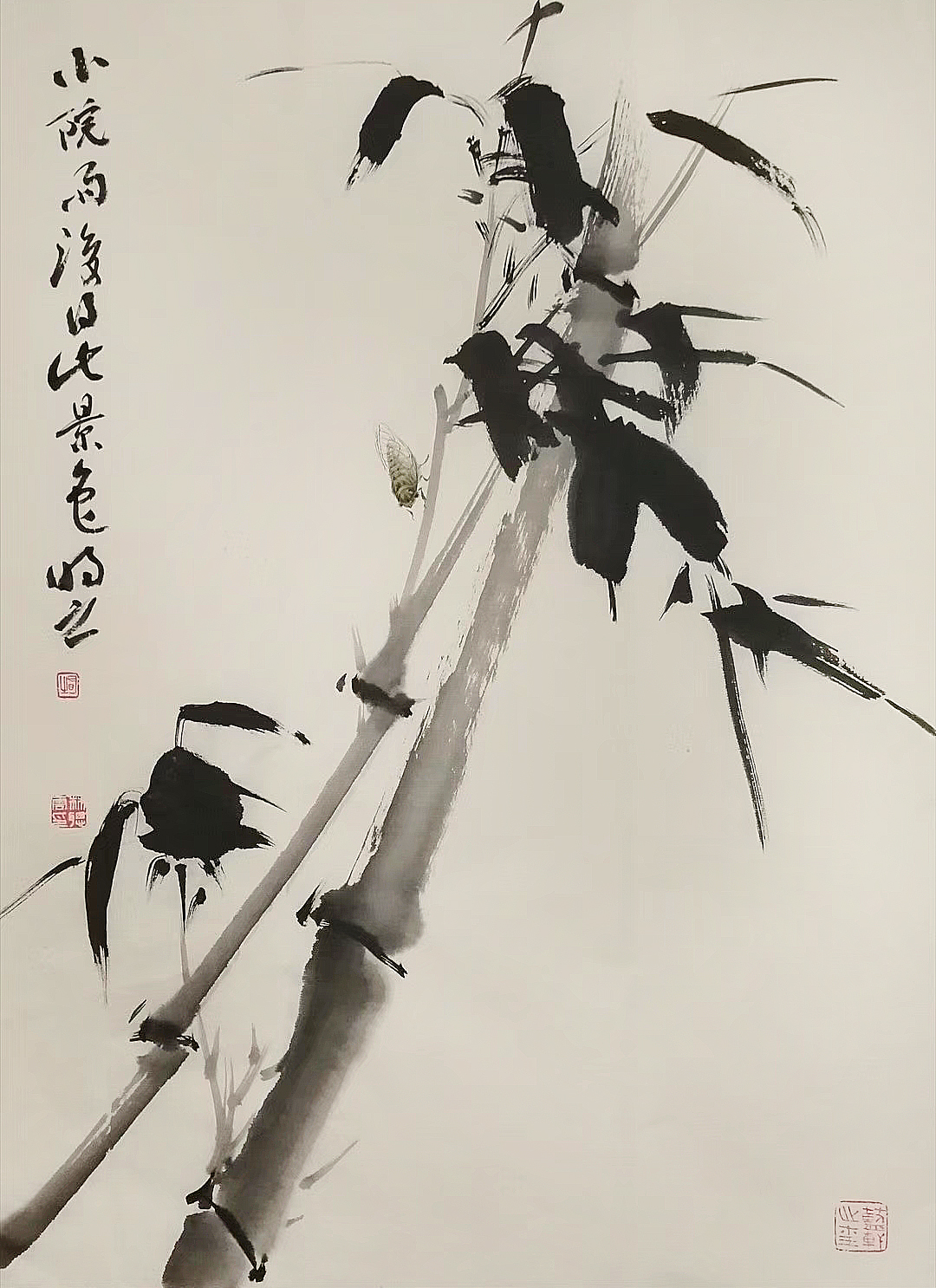

他养了一只绣眼,

他管它叫“小秀才”。

小秀才在他指上旋转跳跃,

活泼泼地。

每个晨起和晚归,

它总是扑棱扑棱,

亲昵地向他倚靠。

有一天,

他画了一张它的像,

又一天,

它误落了窗台,

透明的玻璃是它的“眼障”,

回不了头,它走了。

他说,

虽然空落落的难过。

“也许,是它该走了。

在我下笔的那一刻。”

不饰本心

文_林聪云

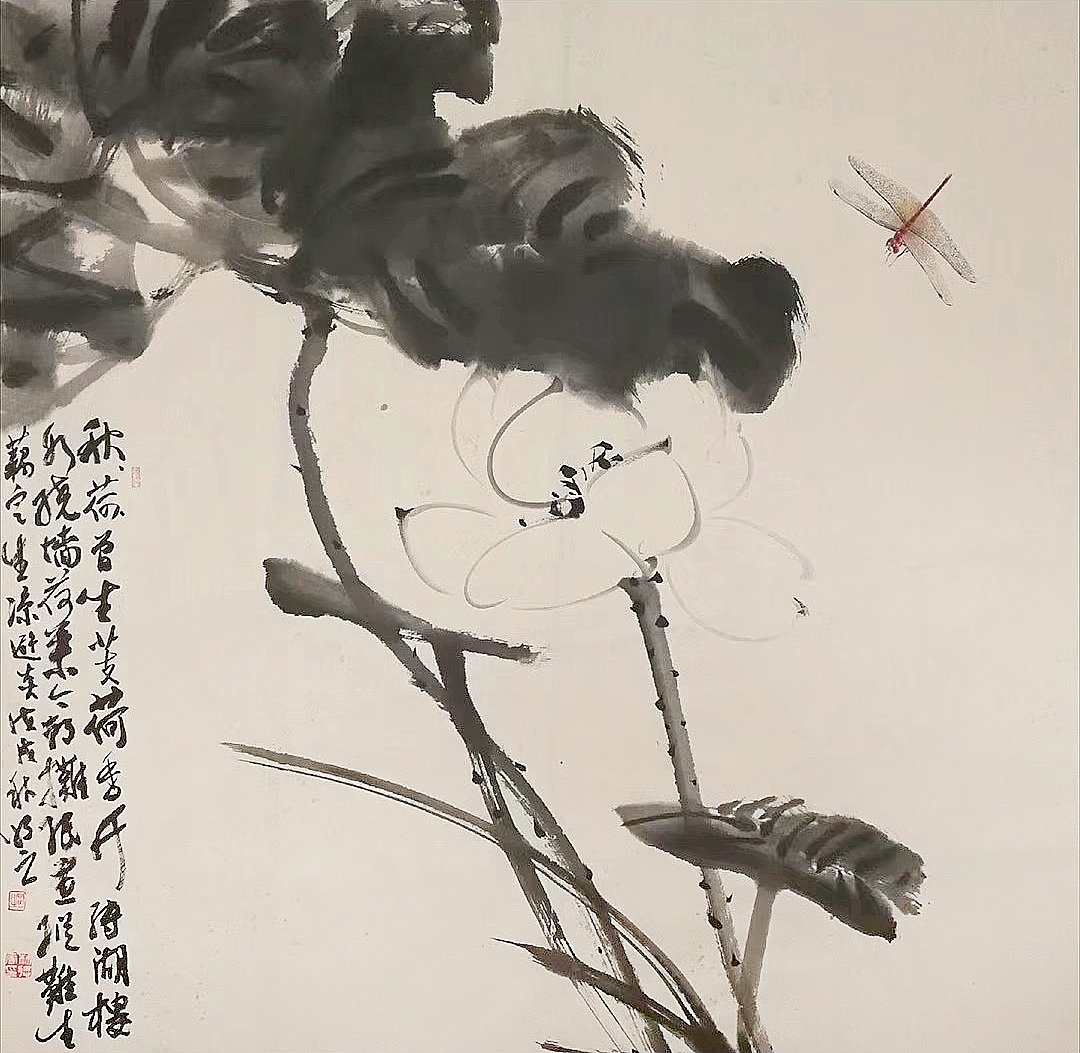

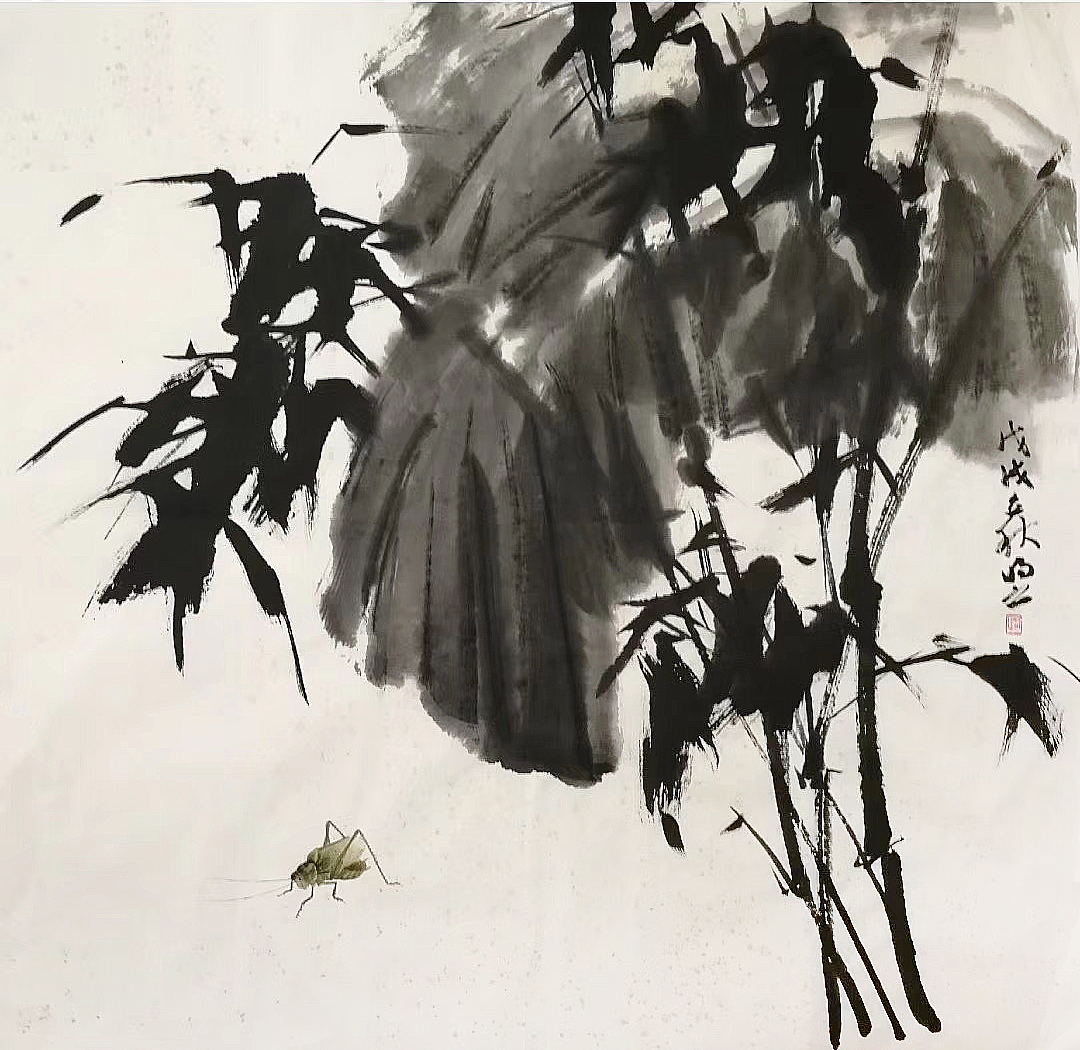

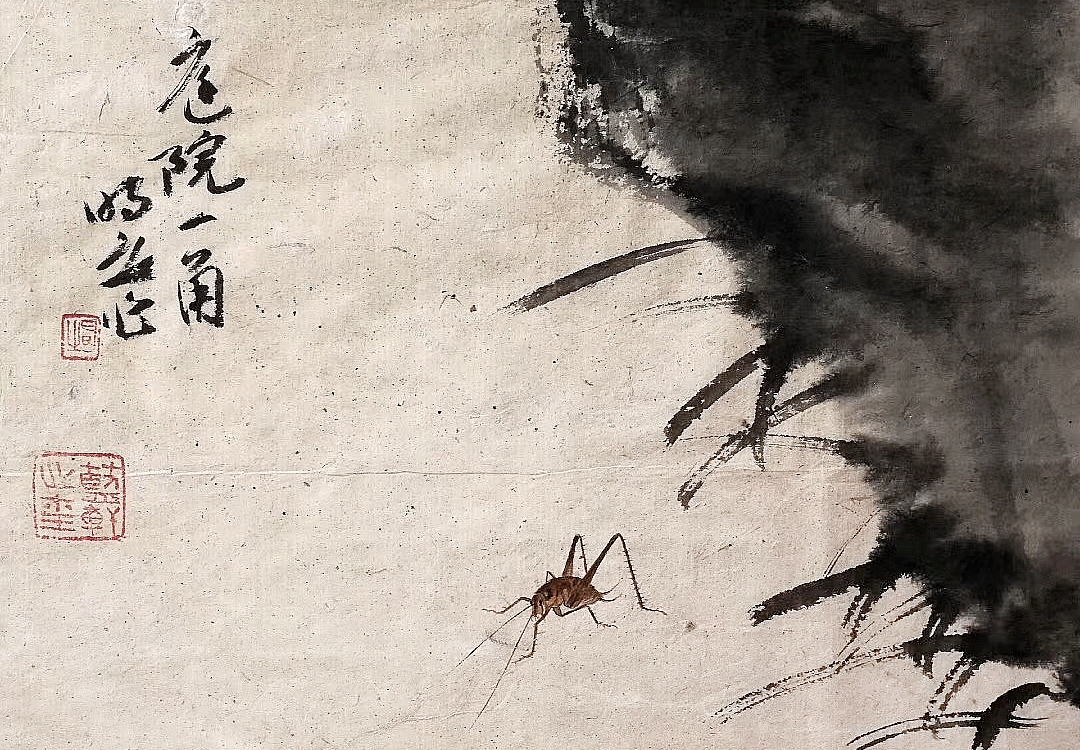

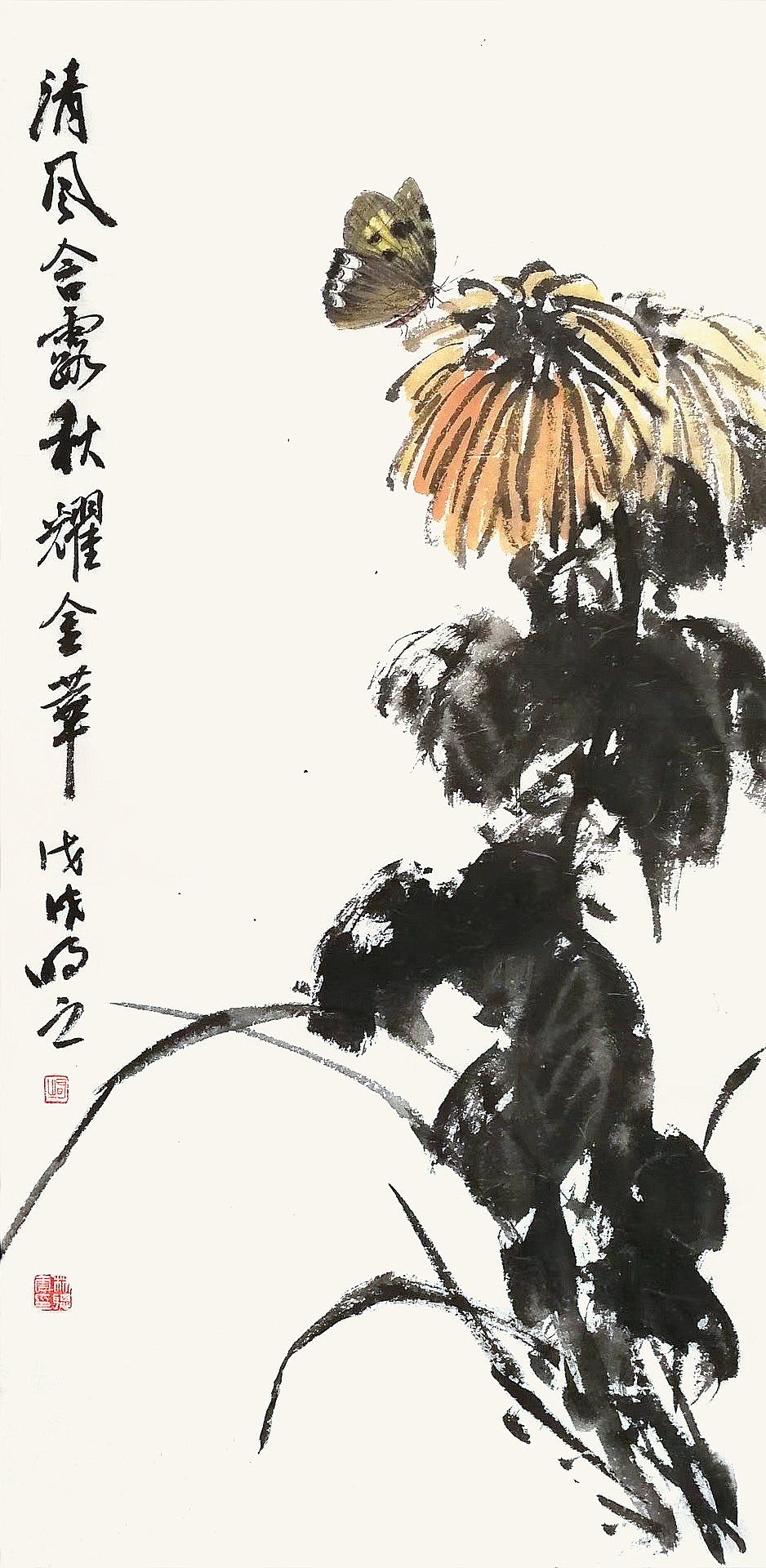

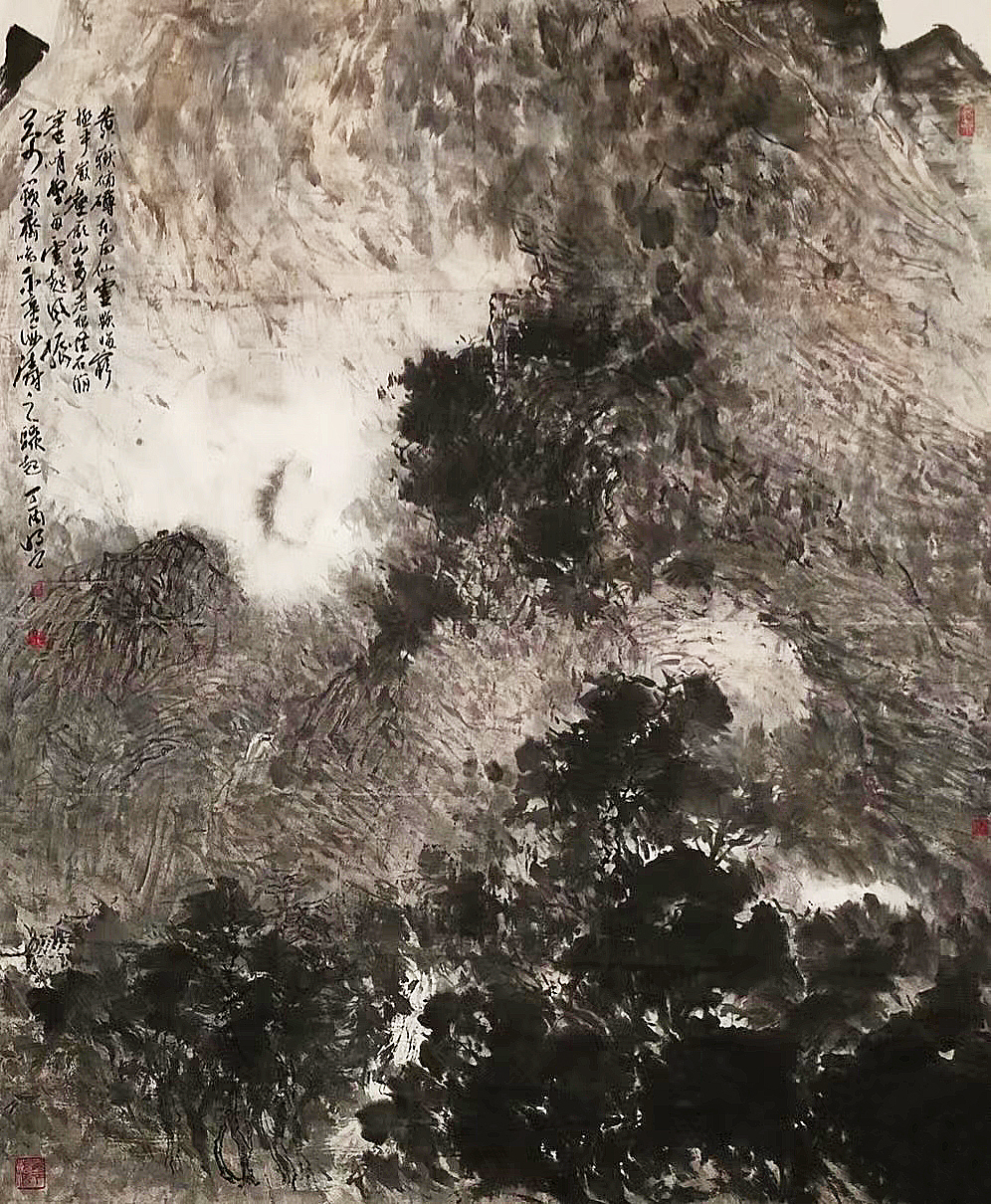

绘画对我来说,是让自己认真的一种方式。在整个历练当中,不仅是提升自己的审美情趣,更多的是把自己的一生过得很真实。

我常常说绘画是在找自己的定位,每个人在生活中的角色是不可复制的,不需要一味去羡慕别人拥有的。现在很多人在尝试用当代水墨来表达某种意识,我在十几年前就很清醒地认识到这个不适合我,这是基于自己在笔墨上的经验,本身的知识储备得出的体悟,我还是偏向于传统的表现方式。也许会有人觉得我现在运用的手法已经过时了,但从另一个角度来说,其实我的作品里也渗入很多中西方美学赋予的时代感,只是我选择的方式是不离开传统的水墨表达。就像泉州地方戏剧里的南音、梨园戏一样,很多北京的专家都非常欣赏我们对当地戏曲文化保存的完整性,全国别的地方从曲目剧本等都开始做大量的创新,改到最后有些面目全非,因为脱离了主线,其实南音在化妆、舞美、灯光上已经做了很多的改变,但是对于剧本和基本的表现手法我们是不去动摇根本的东西,保持它纯粹的质感。在我看来绘画也是一样,几千年文化传承积淀下来溶入在基因里的笔墨传统不能变。

此心

安处

古人在战略上说:知己知彼。别人如何的前提是首先要了解自己。很多时候创作者容易被外界的声音干扰了,然后习惯性地用一种风光的外衣粉饰自己的本心,我觉得没有什么意义,绘画如果变成取悦别人的话就真的一无所有了。外界批评的声音要听,自己要能消化掉,每一幅画、每一个时期大家看待绘画的标准都是不同的,能够在画家的作品里看到他的精神世界,感受他在对艺术朝拜路上的宁静,这其实也就是儒家里所说的“物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣”,就是这个 “道”。

摆正自己才能近道。首先就是自我肯定,不要把这种机会留给他人,很多画家都是这么坚持过来的,到今天他们的作品一再被我们所推崇。取悦了自己,绘画里的真实才是最富足的养分。

林聪云

福建泉州人。1971年出生,字明之,国家一级美术师,现为泉州广播电视台闽南语新闻主持人。

编

后

语

前些日子见聪云朋友圈记有两则小事,分享如下。或可见心性。

▲ 灯油燃尽,殊胜从前。

▼ 生活的方方面面都有禅,煮顿地瓜稀饭都能感受到乐趣。

9月20日(八月十一)状元头奖:

林聪云 竹林风

彩蛋关键字:

(设在林聪云博饼厅)

✓点击桑莲居微站手机版“中秋博饼”,直达博饼大厅!