编 外

事实上《簪花仕女图》最原始的呈现样式并不是我们现在看到的横幅长卷,它最初是分为三段,专门用来嵌在一种叫离合屏风上作装饰用的,而这种样式的屏风在南唐时期是非常流行的,它所用之初一般也是较为私密的个人空间。原始的三段式虽经南宋的“绍兴样式”合三为一了,但三幅作品本身在主题、意趣和形式上是有着高度的统一性的。这也是为什么后来拼合的长卷看上去是如此的“天衣无缝”。从根本上来看,《簪花仕女图》在诞生伊始并不是一件纯粹的绘画作品,而是带有一定实用功能的装饰品。

——摘选自刘伟冬《图象的意义——对〈簪花仕女图〉的“另类”欣赏》

贵妇兮,女冠兮

——关于周昉《簪花仕女图》中的人物身份考

刘伟冬丨原载于《新美术》2007年第3期

对周昉《簪花仕女图》中人物身份的认定,一般多以皇家或贵族妇女为定论,这从她们的气度、衣着、装饰以及生活方式来看是不无道理的。但我认为画中的人物也极可能是一些女道士。这种推测的第一动因来源于唐代诗人李洞的一首题为《赠庞炼师》的七律,诗云:“家住涪江汉语娇,一声歌戛玉楼箫。睡融金日柔金缕,妆成秋霞战翠翘。两脸酒醺红杏妒,半胸酥嫩白云饶。若能携手随仙令,皎皎银河渡鹊桥。”这首诗描绘的是唐代文士与女道士之间的一种暖味的情爱关系,遣词造句中颇含淫意。无独有偶的是《簪花仕女图》的许多图像中都隐含着一种性或者情色的象征意义。[1]因此,李洞七律诗产生的淫色意象与周昉仕女画中营造的暖昧诗意在很大程度上有着相似之处。

众所周知,唐代的皇室崇道甚力,他们把道教视为同族宗教,唐高宗还追封老子为“太上玄元皇帝”,[2]道教的经典著作《道德经》也成为当时科举的一个科目,所以道教在唐代虽不及佛教那样繁盛,但也是十分流行的。据《大唐六典》卷四之统计,开元时天下道观凡1687所,其中由道士住持的约1137所,女道土住持着有550所;而据《新唐书·百官志》的统计,道士住持的有776所,而女冠住持的较多,为988所。[3]关于唐代的女道土则是一个非常有趣的话题,有不少学者认为她们实际上就是一些高级娼妓,[4]当然,这与她们平日所过的风流而又浪漫的闲适生活不无关系,而《簪花仕女图》很有可能就是这种生活的一个侧影或一个片段。

一般说来,唐代的女道士主要由四类人构成:自愿修道的公主和贵族女子、被简放的宫女、被遗弃的姬妾和不再当红的妓女。大名鼎鼎的杨贵妃就曾经入观做过女道士,因此她便有了一个杨太真的道名。明胡震亨在《唐音统签》中曾指出:“唐初公主多自请出家与二教人媟近。商隐同时如文安、得阳、平恩、邵阳、永嘉、永安、义昌、安康诸主,皆先后丐为道士,筑观在外。史即不言他丑,于防闲复行召入,颇著微词。”[5]这些人,尤其是第一类人,一般都过着衣食无忧的生活,有足够的时间和精力去参诵道书、习学歌舞和作诗,同时也有条件修饰容仪、讲究妆束并美化居室。唐代的文士常常在诗歌中将女道土描绘形容为“仙女”、“仙子”,将她们的居所比喻为“仙境”、“仙乡”等,而且这些女道士们与文人雅土之间的风流韵事在当时常常被看作是佳话而不是丑闻。如施肩吾的《清夜忆·仙宫子》“夜静门深紫洞烟,孤行独坐忆神仙。三清宫里月如昼,十二宫楼何处眠。”又如白居易的《玉真张观主下小女冠阿容》“绰约小天仙,生来十六年。姑山半峰雪,瑶水一枝莲。晚院花留立,春窗月伴眠。回眸虽欲语,阿母在旁边。”再如,温庭筠的《女冠子》中也有“雪胸鸾镜里,琪书风楼前”、“遮语回轻扇,含羞下绣帏”的香艳之句。

/传 · 唐/ 周昉《挥扇仕女图》卷(局部):

圈椅中头戴玉莲冠的的贵夫人

/唐/ 佚名《宫乐图》(局部)

▲▶ 头顶花冠的女子

与女道士们发生爱情纠葛的文土代表人物应首推大诗人李商隐。他年轻的时候曾在玉阳山学道,不少学者相信,他在宛如仙境的玉阳山道观里与某个或几个美丽的女道士发生了恋情。此后几十年中他所作的大量有题或无题之诗,有许多篇什都表达了对早年恋情的怅惘追忆和对昔日恋人的镂骨相思。如《碧城三首》之二:“对影闻声已可怜,玉池荷叶正田田。不逢萧史休回首,莫见洪崖又拍肩。紫风放娇衔楚佩,赤鳞狂舞拨湘弦。鄂君怅望舟中夜,绣被焚香独自眠。”[6]诗人们用诗歌来赞美这些貌美而又高雅的女道士,而画家用画笔来描绘她们的花容月貌以及浪漫闲适的生活情景也是再自然不过的事情了,而且这种艳情诗、画的创作在当时的文人中应该是蔚然成风的。还有一点需要说明的是女道人又称女冠,因为在唐代男女道士一般皆戴黄冠,以显示出道和俗的区别。而唐代这些生性爱美、风流成性的女道人们是否会以花代冠或是以花为冠,也就是说头上簪花的女性有无可能就是一种道徒身份的标志呢?因为这些妇人头上所簪之花一般体量都较为硕大,多少有点花冠的意思了。在周昉的《挥扇仕女图》中就有一位慵坐在圈椅上头戴玉莲冠的贵夫人,而其他人均无此装饰。无独有偶,在另一幅佚名的唐代绘画《宫乐图》中,有位抚琴的妇人的头上也有类似的装饰,这是否在表示她们的身份与众不同呢?既然唐代的贵族女子中存有修道的风气,那么这些头顶花冠的妇人们是否就是正在修行的女冠呢?五代画家阮郜曾绘制过一幅题为《阆苑女仙图》的作品,画中的女主人们在松竹林中弹琴做诗。其实,画家表现的就是一些出家的女道士们浪漫逍遥的生活场景。有趣的是画中的女主人们倒是没有一个戴着布质黄冠的,而在她们讲究的发髻上佩戴着各种华美的头饰。武宗元的《朝元仙杖图》是一幅明确的道教主题作品,表现的道教帝君及诸神仙朝谒元始天尊的队仗行列,共绘有帝君、真人、仙人、玉女和神将等80余人。同样值得注意的是在这浩浩荡荡队伍中众多女仙们没有一个是头戴道冠的。相反,她们也都梳着各种华丽的发髻并配有各种精美的头饰,可以说极尽了豪华之能事。而队伍中倒有不少真人和力士们佩戴着各式头冠。由此,是否可以这样认为在道教较为兴盛的唐、宋两朝里,女道土们头戴黄冠并不典型,在实际生活中而是以簪花或佩戴其它头饰为相对流行。

/五代/ 阮郜《阆苑女仙图》卷(局部) :

女仙人(道士)在松竹林中弹琴做诗

/北宋/ 武宗元《朝元仙仗图》卷(局部) 绢本墨笔

全卷44.3×580cm 王季迁旧藏

当然,我之所以将《簪花仕女图》中的人物疑为女冠倒不仅仅是因为她们头上顶着各种不同的“花冠”。更为有趣的是在其中的一位仕女的长裙上画有许多的仙鹤(能看到的有6只),它们形态飘逸,两两相应,是作为一种装饰的图案出现的,而仙鹤作为装饰图案出现在女性服饰上的例证并不多见。有古籍将鹤说成是由天地精气化生而成的,七岁小变,十六岁大变,百六十岁变止,一千六百岁定形,定形后的鹤就可以驮着仙人们云天道遥了。《淮南八公相鹤经》中就有“羽族之宗长,仙人之骐骥”之说,因此,鹤便成了“仙鹤”、“仙禽”了,这里道教的意味已经相当浓厚了。李白的《题嵩山逸人元丹丘山居》在比喻唐代妇女入道时就用了“飞鹤”二字,其诗云:“拙妻好乘鸾,娇女爱飞鹤。提携访神仙,从此炼金药。”鹤作为道教文化的一个重要符号在唐代的许多诗歌中均有所反映,如陈子昂的《春日登九华观》云:“白玉仙台古,丹丘别望遥。山川乱云日,楼榭入烟宵。鹤舞千年树,虹飞百尺桥。还逢赤松子,天路坐相邀。”在这里,“虹飞百尺桥”也许是实景的描绘,而“鹤舞千年树”一定是诗人臆造出来的一个景象,为的是显现或强调道教的一种形象特征。同样地,鲍溶在他的《赠杨炼师》中也写道:“道士夜诵蕊珠经,白鹤下绕香烟听。夜移经尽人上鹤,天风吹入青冥冥。”将作为符号的仙鹤与女道士们的生活之密切关系描写得更为清晰的是李商隐,他在《碧城三首》之一中写道:“碧城十二曲阑干,犀辟尘埃玉辟寒。阆苑有书多附鹤,女床无树不栖弯。星沉海底当窗见,雨过河源隔座看。若是晓珠明又定,一生长对水精盘。”因此,我们有理由说早在唐代,鹤作为一种象征符号在道教文化中就有着非同一般的意义。

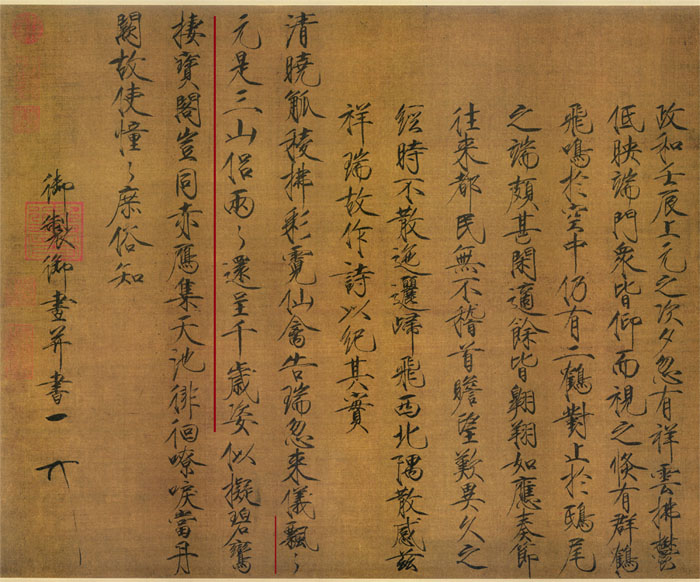

/传 · 唐/ 周昉《簪花仕女图》卷(局部):

着仙鹤纹长裙的簪花仕女

宋代的徽宗皇帝因为尊信道教,大建宫观,还要求臣下表章册己为“教主道君皇帝”。他在《听琴图》中就是以教主的形象出现的,著道袍,戴小冠。他在为著名的《瑞鹤图》题跋时曾写道:“飄飘元是三山侣,两两还呈千岁姿”,在这里所谓的“三山侣”是“三山客”的另一种说法,指的就是道士。我以为在徽宗的眼里“三山侣”也许指的就是道教中所尊崇的玉清、上清和太清三位始祖,他在诗中用“侣”而不用“神”、“祖”或“主”来称谓他们,一方面是他的皇帝身份的忌讳,另一方面可能是因为他自称道君皇帝,与道教敬崇的三位最高尊神有着“伴侣”的关系。今存山东掖县寒同山神仙洞石窟中的三清塑像为全真道士宋德方(1183-1247)主持开凿,虽然他们形貌相似,神格难以认,但他们的服饰与《听琴图》中的徽宗衣冠非常接近。据记载北宋时期一直有根据皇帝相貌来绘制和塑造宗教神像的传统,郭若虚的《图画见闻志》中就记有太宗和真宗相貌被画入神像的故事,因此,徽宗时代的神霄玉清万寿宫里的长生大帝君像极有可能是按照皇帝本人的相貌来绘制或塑造的。[7]之所以列举以上的例子是想说明徽宗皇帝与道教天神之间的密切关系,几乎达到神我两忘的境地。话题还回到仙鹤上来,徽宗题画诗中的这两句话是想用那些飞舞的仙鹤来形容具有仙风道骨的真人仪态,由此也可以进一步推断,鹤在道教文化中的特殊象征意义。那么,周昉在画中的一位“仕女”所穿的衣服上画上飘逸飞翔的仙鹤图案,是否有可能是在暗示或干脆就是明示她的道士身份呢?

/宋/ 赵佶《瑞鹤图》卷 赵佶跋

宋 · 赵佶《听琴图》轴

宋徽宗抚琴部分

在《簪花仕女图》中还有一个图案也值得关注:一位手捏蝴蝶的仕女所穿的华丽衣裳上的鸳鸯图案。《古今注》中将鸳鸯称为“匹鸟"。郑玄笺的《诗·鸳鸯》中有这样的记载:“鸳鸯于飞,止则相偶,飞则相双”,故此,鸳鸯常常被看作是男女爱情忠贞或男女两情相悦的象征。古诗中“愿学鸳鸯鸟,连翩恒逐君”、“天下真诚长合会,无胜比翼两鸳鸯以及“客从远方来,遗我一端绮,文彩双鸳鸯,裁为合欢被”说的就是这个意思。因此,在我看来,鸳鸯图案在薄衣轻裳上的出现不仅仅是为了审美的需要,在这里即便不是另有所意图的话,也难免有过于招摇之嫌。唐代诗人杨衡在他的《仙女词》中写道:“玉京初侍紫皇君,金缕鸳鸯满绛裙。”杨衡的诗句虚写的是女仙,而实指的则是女道士。这首诗至少可以证明唐代的那些美丽、风流的女道士的衣服上是绣有鸳鸯的。

在《簪花仕女图》中还有一个器物应该值得重视,那就是逗犬仕女手上拿着的一根系有长长红缨的木棍,它究竟是一个普通的玩具还是一个特殊的器物还有待于进一步的考证。但有趣的是类似的器物也出现在了《朝元仙杖图》中太极丹华金童的手中,只不过是在做工上要稍稍讲究些。在重大的道教仪式中使用的器具无疑也就具有了道教的属性和意义,那么,《簪花仕女图》中的那根小木棍是否有可能在暗示着主人的某种身份呢?

▲《簪花仕女图》中捏花的仕女

▼《簪花仕女图》中逗犬的仕女

就《簪花仕女图》的作者及成画年代有许多不同的学术观点,有专家认为它是晚唐时期的作品,出自周昉之手。也有学者认为它是五代南唐时候的某位画家所作,后者的理由是这幅作品中人物的服饰与打扮与唐代总体风格似有出入,颇具新异。但我倒认为这种新异很可能不是因为时间先后的因素而产生出的差异,而是因为社会群体的特殊或另类导致的不同。女道士作为唐代社会的一种特殊更确切地说是另类群体她们的生活观念和生活方式也理所当然地是与众不同的。所以在某种意义上来说,绘画作品的风格或传达出的信息的差异性不一定就是时间上的差异性,很可能是因为作品描绘对象的差异性而导致的不同风貌。罗丹的《巴尔扎克像》就是因为对象的特殊性而选择了一种特殊的表现风格——一种与他传统的表现手法相异的风格,《簪花仕女图》也许是一个同一范畴的中国的例证。

刘伟冬 1962年生,江苏南通人。南京艺术学院成人教育学院院长、教授、博士生导师。主要从事艺术史研究。

◎ 参考文献:

[1] 参阅拙作“花、蝶、犬、鹤和鸳费一一关于《簪花仕女图》的性隐喻”,见《中国美术研究》2006年第一期。

[2] 《唐会要》卷五十《尊崇道教》云:“武德三年五月,晋州人吉普行于羊角山,见一老叟,乘白马朱,仪容甚伟,曰:‘谓吾语唐天子,吾,汝祖也。今年平贼后,子孙享国千岁。’高祖异之,乃立庙于其地,乾封元年三月十二日,追尊老太君为太上元元皇帝。此处“元元皇帝”应为“玄元皇帝”,之所以用“元”替代“玄”可能是考虑到玄宗之避讳,作者注。

[3] 参阅学生书局1998年出版的《细说唐伎》,第197页。

[4] 陈寅恪在他的《元白诗笺证》(三联书店,2001年)《读莺莺传》中说“六朝人已修谈仙女杜兰香、尊绿华之世缘,流传至于唐代。仙(女性)之一名,遂多用作妖艳妇人,或风流放荡之文道士之代称,亦竟有以之目娼伎者。”南京大学徐有富教授在他的《唐代妇女生活与诗》(中华书局,2005年)一书中提到,唐代许多仕女入道的一个重要原因就是寻求性爱。她们与那些同样风流的文士们亲密交往,吟诗于花丛之间,寻欢于萝帐之中。文士与女道士发生恋爱的不少,但最后真正结婚的几乎没有。因为在那些文士的眼里,女道土们其实就是一些身份特殊的娼妓而己。另据《东观奏记》记载宣德“微行至德观,女道士有盛服浓枚者。赫怒,亟归宫,立宣左街功德使宋叔嚎,令尽逐去,别选男道士ニ十人住持,以清其观。”由此可见,当时的道观几乎沦落成了妓院了。

[5] 这里可以看出至少有八位公主出宫入道,同时也对她们的放荡生活作了某种暗示。其实,唐代公主入道的远远不只八位,据《新唐书》卷八三《诸帝公主传》记載,有太平、金仙、玉真、万安、楚国、华阳、文安、洵阳、平恩、邵阳、永嘉、永安、义昌、安康、永兴、天长、宁国、兴唐等十八位公主出家当了道士。

[6] 参阅江晓原教授所《云雨——性张力下的中国》,东方出版中心,2006年,第83-87页。

[7] 参见国立台湾大学《美术史研究集刊》第五期,王正华先生的“《听琴图》的政治意涵——徽宗朝院画风格与意义纲路”,第92-93页。

图说中国工笔画简史

唐寅:腕底风流画炎凉

王季迁的收藏传奇

三种活动方案,可任选其一或组合收藏。

投稿邮箱:2251797470@qq.com

微信客服:18065388683