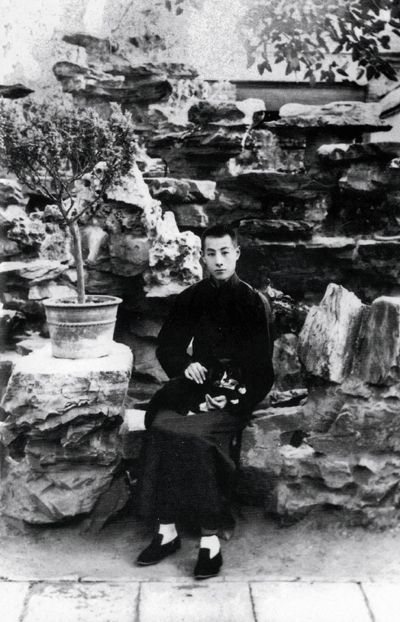

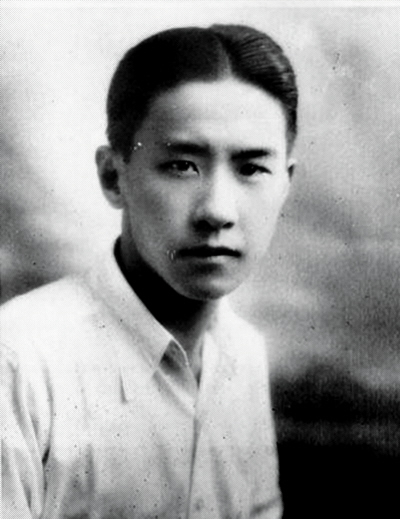

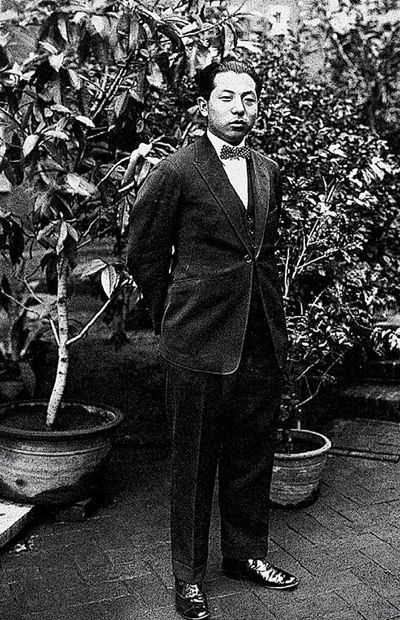

张伯驹先生像

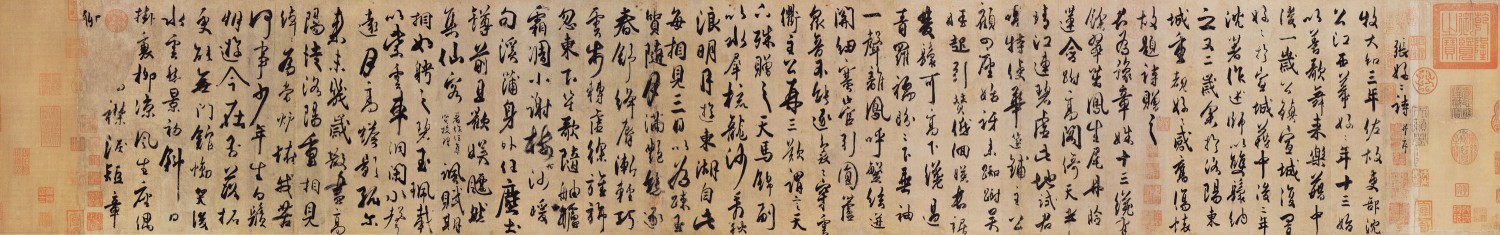

张伯驹:流水一分春一半

(节选)

来源:三联生活周刊 > 2014 > 21期

张伯驹早年词作中有云“流水一分春一半”,倘若钱财诸类身外物确可视为“流水”,这句词便可视为预示张伯驹一生的谶语,如他晚年自嘲:“一生半在春游中。”张伯驹与“春”结缘,不只因毕生爱花,更因曾藏有展子虔《游春图》并自号“春游主人”。然而,如今在故宫流水般涌过的观众里看到这幅名画时,能将它与张伯驹的名字联系在一起的人已经不多。同样没有太多人还记得张伯驹《春游词•序》中的文字:“人生如梦,大地皆春,人人皆在梦中,皆在游中。”经历过半生富贵半生贫的张伯驹却早已明白,“空梦春游”间“无分尔我、何问主客”。并不是悲情才成故事。无论身前身后,书画诸般不过流水,贯穿始终的本是张伯驹早年所言:“客中过了春多少,只替春愁不自愁。”

出身钟鸣鼎食的诗书府第,早年的张伯驹也确实没有更多可“自愁”的。不过,无论是张家人还是张伯驹本人,都不曾设想他日后会成为收藏大家。张伯驹最常被后人引用的名言是《丛碧书画录•序》中那句“予所收蓄不必终予身为予有,但使永存吾土,世传有绪”。它经常出现在人们试图解释张伯驹20世纪末的几次重量级书画捐献时。张伯驹真正写下这段文字却早在1932年,时年35岁。出自同一序文的“予之烟云过眼所获已多”初看带有岁月的感慨,只有读过前文才会领略其中“烟云”的真正奥义:“东坡为王驸马晋卿作宝绘堂序,以烟云过眼喻之。然虽烟云过眼。而烟云固长郁于胸中也。予生逢离乱,恨少读书,三十以后嗜书画成癖,见名迹巨制虽节用举债犹事收蓄,人或有訾笑焉,不悔。多年所聚,蔚然可观。每于明窗净几展卷自怡。退藏天地之大于咫尺之间,应接人物之盛于晷刻之内,陶熔气质,洗涤心胸,是烟云已与我相合矣。”如此“烟云相合”境界,早已超越市井收藏。西方有俗谚“三代造就一个贵族”,祖训“求仁维克己”的张家也是花费了三代人才培养出堪称“最后的名士”的张伯驹。

1898年3月14日(正月二十二),张伯驹出生在河南项城。尽管他7岁便离开项城且从未还乡,他终生一口标准的河南话,所撰诗、文、书、画的落款都沿用河南古称“中州”并自称“中州张伯驹”。晚年张伯驹还曾请画家陈半丁为他治篆文印章,上刻“重瞳乡人”四字,沿用了项城是项羽祖先的封地以及《史记》所说舜与项羽皆为“重瞳”的典故。《项城文史资料》2004年总第12辑中《我所知道的张镇芳》一文称,张家的“先世是从明朝初年由山西洪洞县迁徙项城老城虹桥的”,几代人勤俭持家后,到张伯驹曾祖父辈的张致远始出读书人。张致远之子张瑞祯在1894年以50多岁的高龄才考中乡试举人,而张瑞祯之子张镇芳10年前便已考上廪生,于1892年29岁时高中进士并被分到户部任六品京官。项城史料记载:张镇芳刚会言语,其二老就口授《三字经》,继教《四字鉴略》;稍长,即开讲解意,使之口诵心惟;8岁入塾,父亲常于书斋伴读,每当张镇芳读史涉及忠孝仁爱信义之事,其父则必大呼“汝辈能如此,方不愧为子,无愧为人矣”。

1900年,八国联军侵入北京,慈禧和光绪西狩长安。35岁的张镇芳因日夜兼程及时送上盘缠而获嘉奖,被任命为陕西司行走,回京后还被恩赏为四品衔。张家企盼了两代人的仕途前景终于有了曙光,而张镇芳也确实日益发达,只是不曾想从小被训诫的“忠孝仁爱信义”十几年后会引导他两度做出参与帝制复辟并担任要职的选择。张伯驹原本与这位注定将在历史上毁多于誉的大伯父没有更多关系,但因张镇芳膝下无子,1903年,6岁的张伯驹被依照族规正式过继给张镇芳。张镇芳将张伯驹视为己出,带至天津严加训导,张伯驹由此开始了贵公子的生涯,并于1914年随父亲迁居北京,长居于此。

倘若历史允许假设,张伯驹留在生父张锦芳身边,民国后的人们在谈论张伯驹身世时或许会更从容一些。张锦芳也是清末秀才,曾任度支部郎中,后来还在民国时期担任过议员与道尹。项城史料称其“不以文矜人,以权势欺人,而是以行取人”,因排行老六被称为“六大人”。由于在二次革命时期保护了一批革命志士,当地还曾为张锦芳立碑记传。不过,张伯驹既然出身项城,其实已经难以与另一个项城人完全陌路,那就是张镇芳后来鼎力相助的袁世凯。

20 世纪30 年代,张伯驹在丛碧山房寓所留影

张家与袁家早有联姻。张镇芳的姐姐就是袁世凯的嫂子,精于理财的张镇芳还是袁世凯事实上的私人账房。1901年袁世凯因公务会见张镇芳并竭力将其拉入自己阵营时,张镇芳虽未应允,但6年后清廷以明升暗降免去袁世凯直隶总督的职位、由张镇芳代署的过程中,袁世凯显然获得了这位同乡兼姻亲某种心照不宣的应和。据张伯驹《盐业银行与我家》一文称,清末袁世凯被罢斥,其父张镇芳曾赠银30万两,“同时对袁表示,以后袁的家属生活由他负责照料,要袁放心”。1912年,袁世凯就任中华民国临时大总统,委任张镇芳为河南都督兼民政长。其时张伯驹已与袁世凯的四、五、六、七子同入袁世凯所支持的天津新学书院读书近一年。张伯驹继承了张家磨砺三代的诗书功底,7岁入私塾,8岁能写诗,享有“神童”之誉。1906年,张伯驹最早的诗作被编入由张镇芳、马丽轩等组成的“丽泽诗社”所编的《丽泽社诸家诗》中。光绪老翰林王新桢在《丽泽社诸家诗》的序文中称赞张伯驹的少年诗作,“英年挺出,直欲过前人。若《从军行》、《天上遥》等作,激昂慷慨,魄力沈雄,有倚天拔地之慨”。

张伯驹的少年诗作没有留存,故而今人很难判断王老翰林的赞许中有多少是“命题作文”。张伯驹所在的新学书院特长为格致、博学和化学等时髦的“新学”科目,但张伯驹在学习规定的国文科目外额外研读了《楚辞》、《宋元名家词》、《资治通鉴》等古书史籍。无论结交初衷如何,张袁两家的同乡之谊历经风云变幻延续了一个世纪。张镇芳因战事失利而遭贬谪远离袁世凯幕府,但据袁世凯四子克端之子袁家宾回忆,袁世凯临终前曾召张镇芳托付后事。北洋政府期间,因“五大臣出洋”事件而存史的载泽曾斥责张镇芳为袁党,张镇芳则理直气壮地回答:“不惟袁党,且有戚谊。”张家对袁世凯“照料家人”的许诺贯彻始终,近50年后,自己已散尽大半家财的张伯驹收留了落魄的袁氏大公子袁克定,并为其送终。

1929 年,袁克文与《北洋画报》同仁合影。左起依次为:蒋君稼,袁克文,包丹庭,王小隐,潘经荪。张伯驹1956 年入住的北京后海南沿宅院,原先即为包丹庭居所。

现今多数传记中强调张伯驹在袁世凯组建的中央陆军模范团中对乱世兵政的腹诽,但张伯驹晚年的《秦游词•序》中仍隐现出他当年近似边塞诗人的文人军旅情结:“余少年从戎入秦,宝马金鞭,雕冠剑佩,意气何其豪横!”张伯驹20岁自模范团毕业,至陕西督军陆建章部下任职,所谓“少年从戎入秦”正是这一时期。陆建章有“陆屠伯”的绰号。1912年2月29日,陆建章任总统府警卫军参谋期间,袁世凯为拒绝去南京任临时大总统,指使第三镇统制曹锟发动兵变,纵兵焚烧抢劫商民4000余家及袁家在锡拉胡同旧居;事后又授意陆建章抓捕无辜小商贩及流民数百人,以流匪罪斩杀于西单及四牌楼。陆建章后升任陕西总督,任职期间将“昭陵六骏”中的“飒露紫”和“拳毛騧”售予外商。张伯驹毕业时袁世凯已经病故,刚到陕西便赶上陈树藩发动“富平兵变”,陆建章被迫退出陕西,离去前为泄愤企图将西安城付诸一炬,在多方反对阻拦下作罢,但还是血洗了西安模范监狱,300余人被无辜杀害。张伯驹短暂的“宝马金鞭”生涯在这场血雨腥风边缘结束,旋即回京。他后来创作有一阕《凄凉犯•壮岁入秦从戎,虽滥得勋赏,狗尾羊头,殊不抵画眉妆阁也》,算是对这段经历的存照:“玉骢翠陌。封侯悔、秦关忆赋离索。酒家醉饮,飞花路外,秦笳城角。残愁镇恶。向烟晚、情怀淡薄。望当年、樊川杜曲,迤逦剩荒漠。追念长安事,宝马貂裘,晚来游乐。少年队里,想英姿、射雕双落。误我羊头,怎还念、春闺梦著。盼归期、绿尽路柳负后约。”

此后张伯驹虽挂过军中职名,实际都不曾到职,直至1926年完全退出军职。此时历经袁世凯、张勋两次风云的张镇芳早已断绝仕途念想,重归自己一手创办的盐业银行。张镇芳在1918年就为自己这个不安分的继子安排了常务董事兼总稽核的职务,但不曾料想这家在军阀混战中失而复得的中国最早商业银行之一日后会变为成就张伯驹“收藏家”名望的最大账房。与此同时,如同不少因“浊世”而转入金石的文人名士一样,事实上赋闲的张伯驹也正式开始了他的公子游园梦。

在“公子”一词意味日渐含混的今天,张伯驹的女婿、考古学家楼宇栋在2008年撰写的张伯驹传记开篇便为“公子”二字正名颇可理解:“‘公子’之名,最早见于《诗经》,如‘振振公子’、‘佻佻公子’,都是意味极美好的形容词,概括之为任性负气、独往独来,是公子可爱的一面。……《仪礼》有解:‘诸侯之子称公子。’扩而言之,则达官贵人之子皆可称公子,古有之,今犹然。‘公子’有真假之分,胸无点墨、纨绔子弟是假公子;必振振然有所表现、文采风流、不辱家风、能使人敬爱赞羡者,始得为真公子。”

1952 年,张伯驹在燕京大学贝公楼大礼堂演出《阳平关》,饰黄忠

关于“民国四公子”,民间最流行的说法是恭亲王奕訢之孙溥侗、袁世凯之子袁克文、张作霖之子张学良以及张伯驹。近来有学者认为这一说法有误,提出所谓“民国四公子”本应是孙中山之子孙科、卢永祥之子卢筱嘉、张謇之子张孝若以及张学良组成的对抗曹锟的政治联盟。尽管如此,张伯驹晚年整理的《续洪宪纪事诗补注》中的文字仍被认可为有关“民国四公子”的权威记述:“人谓近代四公子,一为寒云(袁克文),二为余,三为张学良,四、一说为卢永祥之子小嘉,一说为张謇之子张孝若。又有谓:一为红豆馆主溥侗,二为寒云,三为余,四为张学良。此说盛传于上海,后传至北京……前十年余居海甸,人亦指余曰:此四公子之一也。”

2013年出版的寓真著《张伯驹身世钩沉》则这样阐释“民国四公子”称呼的来源与损益变化:“民国公子的传言,或许早些年就有了,只是说法不同,初传时孙科亦列其中。到了1931年前后‘四公子’盛传于上海,却是因为几件风月艳闻凑到了一起:其一,袁克文死后风流、群妓送葬;其二,张学良迷恋舞女,置军情于不顾;其三是张伯驹在上海与潘妃热恋、虎穴夺姝的事,偏偏也发生在这一年;其四是上海有个卢小嘉,浙江督军卢永祥的公子,吃喝嫖赌,洋场驰名,那年他正恋上一个叫袁慧燮的‘青岛美人’,同居于上海愚园路的西园公寓。”“在当时人们的心目中,民国公子不过就是‘洋场名士’,近乎于鲁迅所说的那种跑到上海洋场来的‘才子’。”“四公子的说法传到北京后,有所改变。北京毕竟是一个文化古都,而不是上海的‘十里洋场’。大概卢小嘉在北京渺无影响,后来北京的说法中四公子就成了袁克文、张伯驹、张学良和溥侗。”“由于张学良后来的形象改变,以及在流传中以溥侗置换了卢小嘉,‘民国四公子’的称谓便发生了由贬义而到褒义的变化。”

就“贵气”而言,民国四公子中溥侗、袁克文、张学良三人的家世一望可知;就后世名望而言,张学良的名字无疑在今天更广为人知。然而在当年,久处关外、初入京师的张学良还不免要拜托张伯驹提携,恰如张伯驹在天津受长己近10岁的袁克文之教、虽16岁入京仍不免听从长己近20岁的溥侗指点一样。孙、卢、二张版政治联盟“民国四公子”固为一说,溥、袁、二张版“民国四公子”事实上也未必完全只涉及吃喝雅玩,其中的枢纽环节就是张伯驹挂职的盐业银行。

“民国四公子”之袁克文

盐业银行成立于1915年3月,总管理处设于北京。张镇芳清末时曾任盐运使,原由盐务署拨给官款,实行官商合办,经收全部盐税收入,并“得代理国库金的一部分”。第二年袁世凯病死,盐务署不拨官款,改为商办,张家成为最大的股东。盐业银行成立时实收资本125万元,因张镇芳理财有道,1925年资产已增至650万元,1933年又增至750万元。其间1917年张镇芳因参与张勋复辟而被捕,总经理改由天津造币厂厂长吴鼎昌担任。此后张镇芳经上下打点出狱,但银行总经理职务仍由吴鼎昌保留。1926年,吴鼎昌盘购天津《大公报》自任社长,并要求盐业银行每年拨出3万元作为他办《大公报》之用。虽经历磨难,盐业银行最终与金城银行、中南银行、大陆银行成为当时享誉全国的中资银行,金融辐射功能遍及长江以北,合称“北四行”。盐业银行以其雄厚的实力,成为“北四行”之首。

张镇芳卸职后只保留原有股份,而张伯驹也因继承大股东地位自享甩手掌柜之乐。由于张家特殊的背景,逊位清廷的大批文玩都抵押在盐业银行账上,时至1922年连本带利已超过100万元,根本无力赎回。张伯驹由此得以眼见诸多“国之重器”,造就了他日后超乎常人的鉴赏眼光。“民国四公子”中的溥侗固然血统高贵,但毕竟已是末路王孙,其曾祖父成亲王永瑆本人就是收藏家,日后将与张伯驹的名字联系在一起的晋陆机《平复帖》就曾藏于他的府上。尽管张伯驹最终得到《平复帖》并非因为溥侗,但其间各种环节打通很大程度上得助于张伯驹与爱新觉罗家族的交情。张袁两家原为世交,袁克文虽与父亲及哥哥袁克定不同、并无经天纬地之念,但在风月场上也混迹出了一番风云。他精于诗书琴曲,还算是中国最早的集邮家之一,自上海迁居天津后又成为天津青帮帮主,号称“南有黄金荣、杜月笙,北有津北帮主袁寒云”。张镇芳卸职后长居天津,张伯驹的前三房夫人及其独子也住在天津。袁克文素来厌恶张镇芳,却与张伯驹结交甚厚,颇应和了当年那种只要合脾气便不计出身的公子习气。盐业银行自然有天津分部,溥仪逃亡天津期间就有四幅字画抵押在此,其中宋米友仁《姚山秋霁图》后来被张伯驹收藏。

恭亲王奕訢之孙溥侗

张作霖因与段芝贵等不和偶得张家相助,成为“东北王”,随后投桃报李为张镇芳夺回盐业银行股份。据说正是张镇芳向张作霖献计进驻陕西,张作霖甚至曾想请张镇芳出山,但张镇芳听从张伯驹的劝告婉拒,选择了终老山林。尽管如此,之后兵乱年代张伯驹数度入陕,也是因西北地区相对有所依托。张伯驹与张学良的交情始于前者在张作霖帐下挂名做“提调官”时。虽然张伯驹虑及张学良身份特殊,忠告他不要像自己一样“玩物丧志”,最终还是引领张学良在京城名士圈中风光了一场。张学良自1925年起就挂名故宫理事会理事,这种头衔除有军权可倚仗外,还真得需要点文墨气才当得起。1926年时还有传闻,是张学良襄助创办了在中国传媒界被称为“北方巨擘”的《北洋画报》。后世普遍认可的《北洋画报》的创办人是冯武越,为当时中国银行总裁冯耿光之子,曾担任张学良的法文秘书,其妻为赵一荻之姐,著名的赵四小姐的照片就登上过《北洋画报》的封面。至于张学良本人的文玩收藏,可以料想大多寄存在盐业银行。据说“西安事变”期间周恩来还曾在张学良官邸看到过一幅张伯驹的字,给他留下了颇深的印象:“举人不望其报,恶人不顾其怨;官非其任下处,禄非其功不受;见人不正,虽贵不敬;得不为喜,去不为恨;非其罪,虽累辱而不愧也。”关于这四位公子的功过评断,其实或许可以借用数十年后作为槛外人的章伯钧对张伯驹的评价:“其实公子哥儿就是他的工作。别以为说个公子哥儿就等于游手好闲。要知道中国文化很有一部分是由统治阶层里没有出息的子弟们创造的。”

张学良(摄于1924 年北戴河)

公子虽好,奈何斜阳。有巨额家产与甩手掌柜之便,算是张伯驹大半生的幸与不幸:成就了他的“予所收蓄不必终予身为予有”之愿,也迫使他在晚年“无有源头活水来”时终于学会了钱算与人算。张伯驹后半生又数次前往陕西,乃至终有《秦游词》。提及自己,相对于已经被“白相化”了的“公子”,张伯驹用得更多的是“五陵年少”。“五陵年少”典出李白的“五陵年少金市东,银鞍白马度春风”与白居易的“五陵年少争缠头,一曲红绡不知数”。“五陵”指汉代五个皇帝的陵墓,即长陵、安陵、阳陵、茂陵、平陵,位处现西安附近。据说当时富家豪族和外戚都居住在五陵附近,因此后世诗文常以五陵为富豪人家聚居长安之地,而“五陵年少”也成为“京都富豪子弟”的代名词。1970年,张伯驹无处可栖、暂居西安女儿家中,其时曾咏雁塔周边“西来秋色今如昔,不见五陵气郁苍”。倘若此时是写实,早在1950年倾全力收得杜牧赠张好好诗卷后写下的《扬州慢》中已经能看到张伯驹以“昔日小杜”自比的慨叹:“盛元选曲,记当时、诗酒狂游。想落魄江湖,三生薄幸,一段风流。我亦五陵年少,如今是、梦醒青楼。奈腰缠输尽,空思骑鹤扬州。”

相形之下,张伯驹30岁“自寿”的一阙《八声甘州》方显当年夕阳公子的本色:“几兴亡无恙旧河山,残棋一枰收。负陌头柳色,秦关百二,悔觅封侯。前事都随逝水,明月怯登楼。甚五陵年少,骏马貂裘。玉管朱弦欢罢,春来人自瘦,未减风流。问当年张绪,绿鬓可长留?更江南、落花肠断,望连天、烽火遍中州。休惆怅、有华筵在,仗酒销愁。”

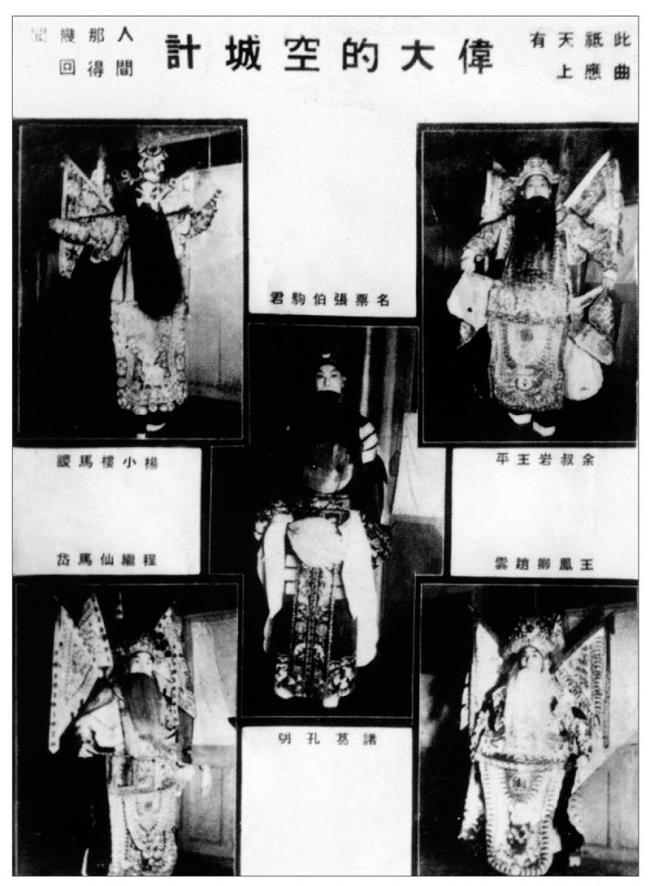

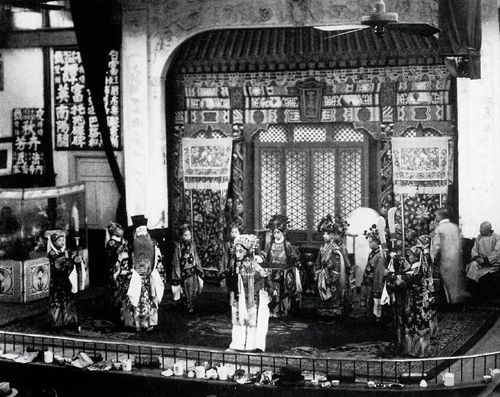

当年轰动一时的《空城计》的上演地点是著名饭庄福全馆。福全馆原位于隆福寺街15号,20世纪60年代后因按单双号排序改为21号。由于隆福寺曾是朝廷的香火院、香火极盛,早年隆福寺不但在北京,就是在全国也是一等一的繁华之处。此外由于这里离南方客商运粮常走的朝阳门不远,客商们经常把随身货物拿到此地贩卖。久而久之,隆福寺发展成北京内城首屈一指的大庙市。据《日下旧闻考》记载,隆福寺“每月之九、十有庙市,百货骈阗,为庙市之冠”。福全馆是清末民初北京一家有名的山东餐馆,坐落在繁华的隆福寺街东口的路北,是一座几进的大院子,不仅接待散客也包办大型宴会,正院还建有一座精巧的供演岀、办“堂会”用的戏楼。由于当时北京没有专业戏院,因此戏曲演出地点多选在各大饭庄,例如什刹海的会贤堂、西单的聚贤堂、地安门的庆和堂、金鱼胡同的福寿堂以及隆福寺的福全馆等。福全馆的拿手菜据载是水晶肘子和小鸡氽丸子。无论是高大上还是土豪金,当时有钱有身份人的聚会、结婚、庆寿都选在此地。

1949年后,福全馆旧址成为中国人民银行在东城区的职工宿舍之一。据当年的住户回忆,刚搬到这里时大门横梁上尚有“福全馆”三字,内部格局也保留着饭馆鼎盛时期的原貌。张伯驹以及余叔岩、杨小楼、王凤卿、程继仙唱过《空城计》的戏台与戏楼也保存完好。当时改造的银行宿舍里住了30多户人家,戏台与戏楼也于两三年后拆除。至20世纪70年代末,福全馆原址的院落已分割殆尽,大小院子里布满各色大棚小屋,全院只有两个水龙头,一个厕所。如今挂有“隆福寺街21号”的地方有两处,一为外贸服装小铺,一为曲巷幽深却并不玲珑的杂院民宅。服装铺上挂着“名望”的招牌,杂院大门门框上只余一排煤气电表,仿佛真的只剩“打扫街道俱都是那老弱残兵”。

1937年春,张伯驹40岁生日,为河南赈灾义演。出演于北京隆福寺街福全馆,大轴为《空城计》,张伯驹饰诸葛亮,余叔岩饰王平,杨小楼饰马谡,王凤卿饰赵云,程继先饰马岱,极一时之盛。

张伯驹那场《空城计》的缘起或许只是逞公子一时之兴,结果倒无意间让当时的看客见识了一代名角们最后的辉煌。1937年7月7日,“卢沟桥事变”。此后随着时局与岁月的变迁,越来越多的名角退出舞台。首先真的走了的是杨小楼。《空城计》上演次年,杨小楼去世。因为是已然59岁的杨小楼首先应允配演马谡才促成此事,张伯驹一直认为是平生殊荣、没齿难忘,除了戏后送杨小楼一部汽车外,杨小楼死后还送了3000元的赙仪,此外特别礼聘四川翰林傅增湘为杨小楼在牌位上“点主”,这在梨园的殡仪里别具殊荣。

尽管1905年丰泰照相馆的任庆泰拍摄了谭鑫培出演的《定军山》,开启了中国电影的历史长卷,而且此后梅兰芳也拍摄过一些戏曲电影,但直至1930年中国电影才进入有声电影时代。1937年费穆拍摄的由周信芳和袁美云共同主演的《斩经堂》是其中戏曲电影的代表作,而同年那场张伯驹的《空城计》其实也原本可以留下影像资料。20世纪80年代末,朱家溍在《燕都》杂志上发表的《余叔岩的一组珍贵舞台剧照》中写道:“这场戏是老友张伯驹先生家的堂会戏。虽说是堂会的性质,但并非庆寿或办喜事,而是为河南赈灾。请客听戏,希到场的人士尽力捐助。开戏前伯驹登台讲话,详细介绍河南灾情。他以河南人的立场,向社会名流和亲友提出请求,但并未让来宾当场交款,而是从即日起,愿捐助的不拘数目交盐业银行代收,大意如此。……台下拿着小型电影拍摄机,拍摄台上的表演。这部分影片由伯驹保存,内有四将起霸和斩谡的几个片段,后来伯驹交给戏曲研究院保存,戏研院又交给电影制片厂,请他们给制作新胶片,后来就没有下落了。”据今人考证,这套胶片很可能是在1958年北影清仓时当成废品一把火烧掉了。

20 世纪30 年代,北京正在演出京剧的一所戏院

张伯驹《空城计》上演是在1937年3月,一时不会有更多“后庭花”之嫌,但倘若罗列开此时所谓民国四公子各自的处境,却也别有一番味道。袁克文早已殁于1931年。1937年2月19日,日后将在上海汪精卫政权任职的溥侗向即将召开的国民党五届三中全会提出,应援引照顾蒙、藏、回三族的“前例”专门设立满族管理机关,国民大会加入满族代表,教育部添设大中小学满族免费学额。溥侗认为,只有如此明确满族的民族地位,才能应付日伪对华北满人的收买蛊惑,号召满人倾向中央政府。1937年春,溥侗还作为审查委员参与了国民政府在南京举办的一次盛况空前的“第二次全国美术展览会”。四公子中最风雨飘摇的是张学良。1936年12月12日,“西安事变”。1937年1月4日,蒋介石宣布扣押随己回南京的张学良,并派重兵进攻西安。1937年7月29日,日本军队进驻北京。

无论“愁春”或“自愁”,1937年前后注定对于张伯驹来说是个不寻常的时期。他在1937年的春天见到了流散民间的曾珍藏于故宫三希堂的晋•王献之《中秋帖》及王珣《伯远帖》,却因南下筹款回程被兵乱所碍失之交臂。另一方面,他却终于从清室遗老溥儒处得到了惦念已久、两次求购未果的《平复帖》。溥儒字心畲,号西山逸士,恭亲王奕訢父亲之孙,父亲为载澄。1908年11月光绪病逝后,溥儒也曾受命入宫甄选皇帝,只是未入法眼,由从兄溥仪嗣皇帝。溥儒工国画,与张大千有“南张北溥”之称。以皇亲之故,溥心畲家中不乏名贵字画。溥儒的异母兄弟、袭了恭亲王爵位的溥伟曾将家藏唐韩榦《照夜白图》变卖给上海商人叶叔重,该图辗转经英国而最终藏于美国大都会博物馆。张伯驹闻听此事,意图阻止但为时已晚,因而想到恭王府中所藏中国最早的书法墨迹《平复帖》。张伯驹晚年在《春游琐谈》“陆机平复帖”一文中记述:“西晋陆机平复帖,余初见于‘湖北赈灾书画展览会’中。晋代真迹保存至今,为惊叹者久之。卢沟桥事变前一年,余在上海闻溥心畲所藏韩干《照夜白图》卷,为沪估叶某买去。时宋哲元主政北京,余亟函声述此卷文献价值之重要,请其查询,勿任出境。比接复函,已为叶某携走,转售英国。余恐《平复帖》再为沪估盗卖,倩阅古斋韩君往商于心畲,勿再使流出国外,愿让余可收,需钱亦可押。韩回复云:‘心畲现不需钱,如让价二十万元。’余时无此力,只不过早备一案,不致使沪估先登耳。次年,叶遐庵举办‘上海文献展览会’,挽张大千致意心畲,以六万元求让。心畲仍索价二十万,未成。至夏,而卢沟桥事变起矣。余以休夏来京,路断未回沪。年终去天津。腊月二十七日回京度岁。车上遇傅沅叔先生,谈及心畲遘母丧,需款正急,而银行提款复有限制。余谓以《平复帖》作押可借予万元。次日,沅老语余,现只要价四万,不如径买为简断,乃于年前先付两万元,余分两个月付竣。帖由沅老持归,跋后送余。时白坚甫闻之,亦欲得此帖转售日人,则二十万价殊为易事。而帖已到余手。”

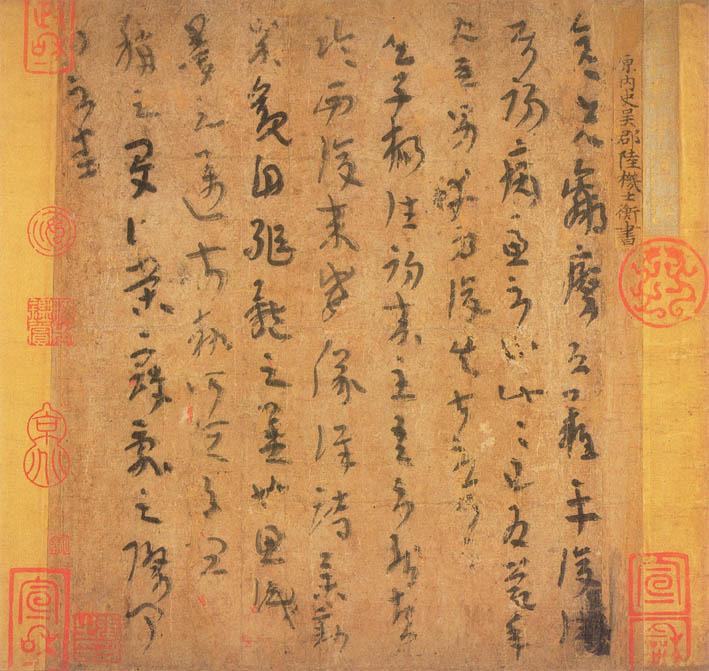

张伯驹旧藏:陆机《平复帖》

纸本手卷,纵23.7cm,横20.6cm,北京故宫博物院藏

收得《平复帖》后,张伯驹遂将其在北平的寓所命名为“平复堂”。在纷乱时节还能以“平复”自题,颇令人想起张伯驹的“换贴把兄弟”孙曜东给他的绰号“大怪”。孙曜东的曾祖辈可以追溯到光绪帝师孙家鼐,而张伯驹继父张镇芳算是孙家鼐的门生。自从协助张伯驹在上海与潘素热恋并虎穴夺姝之事以后,原本上辈就是“换贴把兄弟”的孙曜东、张伯驹两人更成了弟兄。孙曜东眼中的张伯驹之“怪”,除了一不随父保皇、二不守着金山做“毛票换大洋”的商贾买卖,最形象的“怪”则是:“有时候高朋满座,大家谈笑风生,而他觉得话不投机了,就坐在一边摸摸下巴壳,一根一根地拔胡子。有时候到我家来找我,我若不在他也不着急,一个人能在客厅里等上三个小时,也不让佣人打电话找我,一个人在客厅里干什么呢?仍旧是摸着下巴壳、拔胡子。”

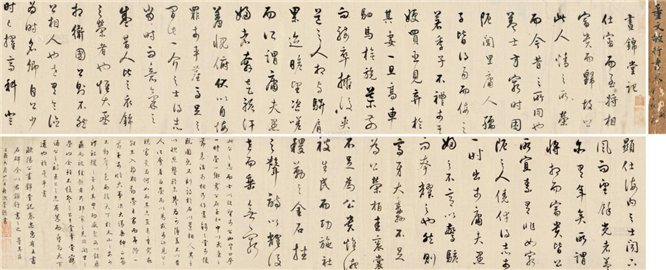

曾有后人如此形容张伯驹:“面庞白皙,身材颀长,举手投足间,不沾一丝一毫的烟火气,悠然自得地生活在自己的精神世界里。”如此描述也颇神似丁秉鐩文中对于跟随余叔岩学戏时的张伯驹的描述:“他下的功夫很深,吊嗓子,打把子,文武昆乱,无所不学,但他对余叔岩的剧艺,却是熏陶的比直接学的多。他和叔岩当然常常见面了,有时来到余家,一语不发,不论余叔岩在吊嗓子,或与打鼓佬、琴师说戏,或是与友人谈戏,他都在旁静听。够了时间,他能不告而去,不但叔岩本人,连一般常去余家的朋友,对他这种对人不寒暄、不讲话的态度,日子久了也就不以为怪了。等到他觉得需要直接问艺的时候了,才请叔岩指点,所以终其一生学余,是熏的比学的多。”

余叔岩与徒弟李少春、孟小冬之合影

然而同样是出于丁秉鐩笔下,张伯驹还有另外一面:“张伯驹自己工余派,对天下唱老生的人,也以宗谭学余的标准来衡量。遇见有不唱谭余,或是唱出花腔的人,不论内行票友,生张熟魏;不论是私人吊嗓,或公开演唱,他必然怒目相视,恶言责骂,当面开销,不留余地。而且说话越急,他那河南味儿就越发浓厚地发挥出来。当事者、旁观者,愕然相顾,他却认为当然,昂然而去。这种固执的卫道精神,他只顾了我行我素,却不知有悖人情世故,因此一般人称他为怪物。”孙曜东的哥哥、余叔岩的好友孙养农也曾有类似的经历:带张伯驹看上海某名角的《四郎探母》,刚一开场,张伯驹听出演员唱得不卖力,便起座离席,一口河南乡音振振有词:“前后门上锁,放火烧。”别人问:“烧什么?”他气鼓鼓地说:“连唱戏的带听戏的,一起给我烧。”还有一次,正听着谭富英的《群英会》,那个饰演孔明的老生在台上大耍花腔,张伯驹听不下去了,就跑上台口指着演员就骂:“你不是东西。”骂完回头就走,弄得台上台下都为之愕然。孙曜东说:“他生活在政治漩涡似的政治大家族里,却对政治势力始终保持一段距离,跟哪一派的人都算认识,但也都不深交,久而久之,我和我大哥(孙仰农)给他起了个外号,管他叫‘大怪’,他也应声,后来亲戚朋友中就叫开了。他给人题写诗词,有时也顺着这个思路,署名为‘张大其辞’。”

张伯驹演出《四郎探母》剧照。余叔岩饰杨延昭(左),张伯驹饰杨延辉

尽管脾气古怪,几近难容于世,张伯驹直到1942年才离开北京入陕。其时曾陪他唱《空城计》的程继仙已经去世,余叔岩“溺血病”恶化。据余叔岩侄子陈志明回忆:“伯驹45岁时,日寇侵华疯狂,社会更加混乱,拟将所藏国宝晋陆机《平复帖》和隋展子虔《游春图》等随身缝被奔赴西安。行前一日晚,往视叔岩,见状,知叔岩病不能愈,此为生离死别之最后一面。伯驹只好作寻常语以慰藉,不言离京事,恐说出彼此难免恸哭。但师友一场,伯驹终抑制不住,泪要夺眶而出,便转身佯装如厕偷拭之,复转来闲聊两小时方怅然离去。”“次年3月,伯驹在西安陇海铁路局观戏,偶遇上海《戏剧月刊》主编张古愚,云翌日即回上海,便托其带给陈鹤孙一信,信大致内容是:予料叔岩兄病凶多吉少,不能久长,兹拟好挽联一副,如其去世,务望代书送至灵前为感。联云:‘谱羽衣霓裳,昔日悲欢传李峤;怀高山流水,只今顾曲剩周郎。’两个月后,接鹤孙回信,道叔岩已于5月19日仙逝,将挽联书好送到了灵前,伯驹由是而深感欣慰。”

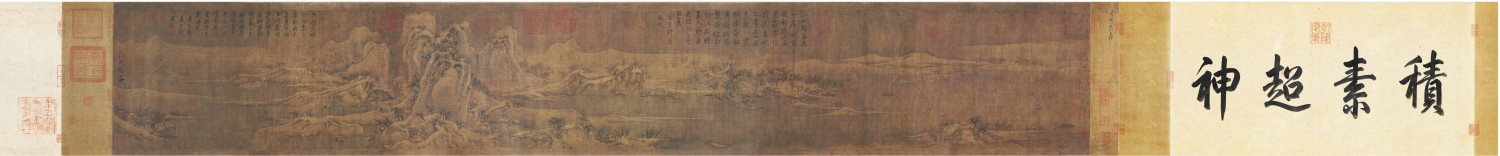

余叔岩之侄回忆固有诸多史料可参考,但隋展子虔《游春图》出现在1942年却有些蹊跷。如同张伯驹本人一样,围绕这轴画卷已经出现太多演绎的故事。假借张伯驹外甥张恩岭编纂年谱,暂将故事基本轮廓铺陈如下:“1946年。是年,玉池山房老板马霁川欲将我国隋朝展子虔的传世名作,也是我国现存国画最古的一幅卷轴山水画《游春图》运往上海,售与洋人,被张伯驹发现,力阻流失国外,决心收藏。马霁川索价黄金800两,最后以黄金220两定价,张伯驹把自己的‘丛碧山房’作价2.1万美元卖给辅仁大学,将所得的美元换成黄金,但马霁川借口黄金成色不好又加价黄金20两,张伯驹夫人无奈变卖自己的首饰,首付黄金130两后(至1948年底,陆续付至170两),由马宝山作保,终于将这一国宝收回。由此,张伯驹自号‘春游主人’,并将所居园名为‘展春园’。”

张伯驹旧藏:展子虔《游春图》

绢本设色 43×80.5厘米 北京故宫博物院藏

承泽园现貌。此园因藏有《游春图》而被张伯驹命名为“展春园”,他还在这里收留了已近迟暮的袁克定

《游春图》现藏故宫。很多传记提及张伯驹的捐献,都将《游春图》与《平复帖》首推于前。然而,正如张伯驹家人楼宇栋以及张恩岭在近年两部传记中指出:《游春图》实则“让”与国家,而非捐赠。楼宇栋版传记的正文里延续了半传奇体的张伯驹夫妇夤夜协商将《游春图》与《平复帖》捐赠国家的故事,但在附录年表中明确写出:“1952年,将《游春图》让与故宫博物院。”张恩岭版传记则在正文中更直白地记述了张伯驹收藏《游春图》后的情况:“张伯驹购买《游春图》后月余,时任南京总统府秘书长的张群来京,愿以500两黄金再把《游春图》从张伯驹手中买走。张伯驹断然拒绝了张群。关于此事,张伯驹在《隋展子虔游春图》一文中是这样写的:‘月余后,南京政府张群来京,即询此卷,四五百两黄金不计也。而卷已归余有,马霁川亦颇悔意。然不如此,则此鲁殿仅存之国珍,已不在国内矣。’但到了新中国成立后的1952年,时任文化部文物局局长的郑振铎告诉张伯驹,如此国宝由国家保管更好。张伯驹没有犹豫,就把《游春图》以3万元的原价让给了故宫博物院,而不是如一些书上说的是捐赠。但能将珍藏的稀世之宝让与国家,仍不失为可贵的爱国之举。”

张伯驹与郑振铎相识于20世纪30年代的上海。两家虽互相敬重,但原本来往不多。1941年,轰动一时的张伯驹上海绑架案发生,潘素情急找郑振铎相助,郑振铎不仅当即慷慨解囊,还通过舆论界向绑架者施压。张伯驹脱险后,夫妇两人曾一道登门道谢。有如此交情,且郑振铎本人也是收藏大家,他的建议张伯驹才会格外看重。在旁观者看来,“赠”与“让”不过是无偿与有偿的区别;对张伯驹这样持“烟云过眼观”的藏家来说,所谓“宝剑赠知音”却是个不打折扣的问题。在1941年那场绑架案中,张伯驹是出了名的“宁丢性命也不卖字画”,尤其是历经周折才收得的《平复帖》。该帖在1942年避难西安途中,也是“藏衣被中,虽经乱离跋涉,未尝去身”。然而,1947年,当相识不过两年的王世襄小心提出一览真迹以便研究借阅时,张伯驹却爽快地说:“你一次次到我家来看《平复帖》太麻烦了,不如拿回家去仔仔细细地看。”张伯驹视若生命的《平复帖》故而在王世襄的家中存留了一个多月,王世襄之后写出了权威性考证论文《西晋陆机平复帖流传考略》。张伯驹在《春游记谈》中肯定了王世襄的考证,但终究忍不住补记“对余得此帖之一段经过,尚付阙如,今为录之”。此举或可视为矫情,或可视为彰显藏家本色。张伯驹日后让出宋徽宗《雪江归棹图》又感慨“《雪江归棹图》卷昔藏余手,惜未题之”,也出自同样的心态。

张伯驹旧藏:赵佶《雪江归棹图卷》

绢本设色 30.3×190.8cm 北京故宫博物院藏

张伯驹收购《游春图》之际,正是日本战败后一些珍贵字画开始流于市面之时。时任故宫博物院专门委员的张伯驹提出:“吾人即建议故宫博物院两项办法:一、所有赏溥杰单内者,不论真赝,统由故宫博物院作价收回;二、选精品经过审查价购收回。”张伯驹的原则是“宁收一件精品,不收若干普通之品”,此般执著颇似他作为票友对余派的捍卫。此时的故宫院长为马衡。马衡在1933~1952年任故宫院长,历时19年,是故宫建院至今在任时间最长的院长。如果从1924年受聘于“清室善后委员会”、参与点查清宫物品算起,马衡实际上在故宫工作了近30年。马衡于沸沸扬扬的易培基“盗宝案”期间接手故宫,经历了故宫藏品避难南迁前的舆论暴风骤雨,坐镇北京后援南迁队伍的种种需求。1946年前后,马衡正忙于安排南迁文物回归这一庞杂工程,同时推动拖沓已久的紫禁城外朝古物陈列所与故宫博物院的合并,陆续甄别并接管、收购散失在外的故宫旧有文物和物品。前故宫院长郑欣淼在马衡逝世50周年时撰文统计,1946年故宫接管和收购的文物主要包括:天津溥仪旧宅留的文物及天津溥修宅中留有的溥仪物品,合计1307件;北平清宗人府余存的834册玉牒、册簿等,陈仲恕收存的501件汉印,法兰克福中国学院友谊会的741件古物图书,存素堂的3319件丝绣、铜器、玉器、象牙、书画等文物,郭葆昌所藏427件珍贵瓷器,杨宁史捐献的包括著名的“宴乐渔猎攻战纹战国铜壶”在内的古铜器和兵器240余件。马衡始终没有张伯驹那么好的运气,可以做甩手掌柜只看自己的“山光微雨”。张伯驹后来在记述《游春图》收藏始末的文章中埋怨马衡对自己的建议“委蛇进退”,未免有点使公子意气。2013年,现任故宫院长单霁翔在纪念张伯驹诞辰115周年的文章中写道:“隋展子虔《游春图》、唐杜牧《张好好诗》、宋范仲淹《道服赞》等都是故宫博物院当时有意收购,但因各种原因而未能入藏的。它们最终能由故宫博物院收藏,为中华民族所共享,张伯驹居功至伟。”

张伯驹旧藏:杜牧《张好好诗》卷

纸本行书,纵28.2cm,横16.2cm,北京故宫博物院藏。

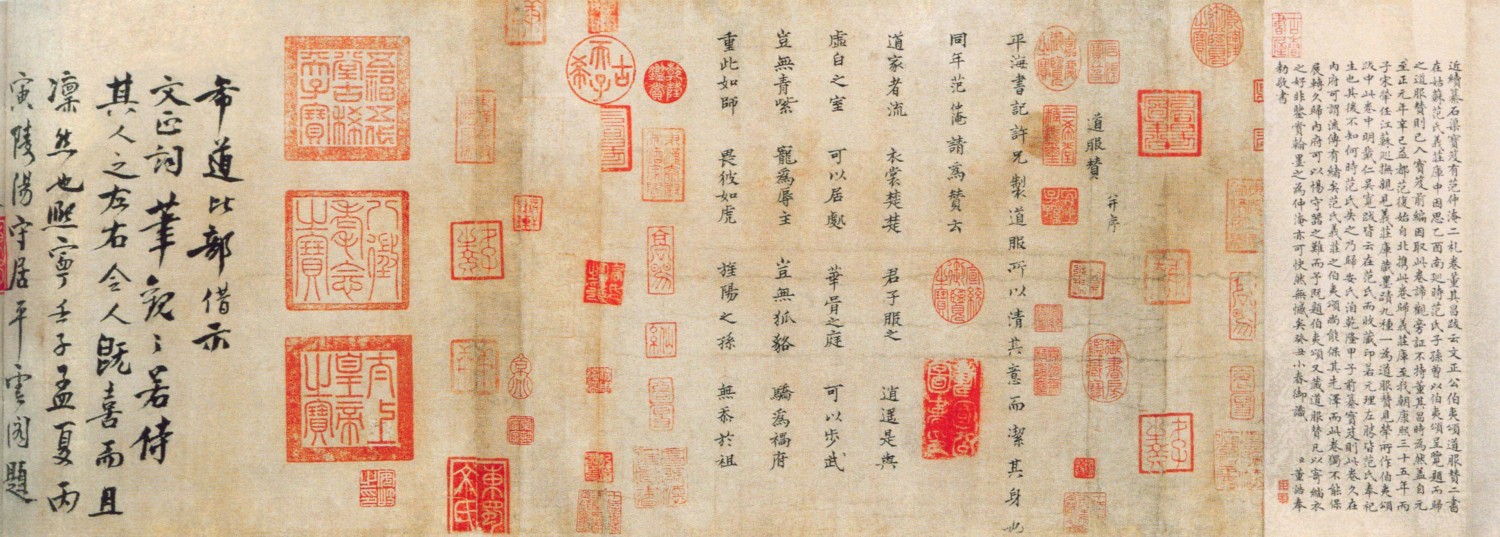

《游春图》、《张好好诗》、《道服赞》等并非同时进入故宫。据楼宇栋版传记:1956年7月,张伯驹因将平生保藏的最珍贵的8件法书捐献给了国家,时任文化部部长沈雁冰颁发了褒奖状。嘉奖状全文为:“张伯驹、潘素先生将所藏晋陆机《平复帖》卷、唐杜牧之《张好好诗》卷、宋范仲淹《道服赞》卷、蔡襄自书诗册、黄庭坚草书卷等珍贵法书共八件捐献国家,化私为公,足资楷式,特予褒扬。部长沈雁冰。1956年7月。”文化部举行了捐献仪式,并奖励3万元人民币。奖金3万元张伯驹坚辞不受,后经郑振铎一再劝说,告诉他这不是卖画款,只是对他这种行为的一种鼓励,他们才把钱收了下来,并拿去买了公债。

张伯驹旧藏:范仲淹《道服赞》

纸本手卷,纵34.8cm,横47.9cm。楷书8行。北京故宫博物院藏

所谓“公债”的全称是“国家经济建设公债”,1954~1958年,“为了加速国家经济建设,逐步提高人民物质和文化生活水平”,政府连续发行了5期国家经济建设公债。1956年公债发售后,文化部开专门会议,动员文化界人士为支援社会主义经济建设购买公债。张恩岭版传记记载:“参加会议的,除了几位部领导外,还有一批文化界知名人士。会议由副部长郑振铎主持,不再谈买公债的意义,而是抓落实,因为数量可以反映态度。”“会议是座谈式的,没什么程序,先是部长沈雁冰带头,先自报5000元公债,接下来是副部长夏衍,自报了4000元,郑振铎副部长经济基础好一些,又是党外人士,报了8000元。接着,会场沉默了。”

如此几次会议后,张伯驹无法选择继续沉默。几乎没人相信张伯驹没有钱,而多年老友朱家溍是为数不多的知道张大公子早已落魄的人。捐赠8件藏品的两年前,张伯驹已经以“个人无股票不能再任董事”为由,退出已完成公私合营的盐业银行。在让出《游春图》的第二年,由于燕京大学并入北京大学、北京大学从城内沙滩迁入燕园,张伯驹又将居住了7年、因《游春图》而命名的展春园出让给北京大学。当时张家在海淀还有一处30多亩地的院子,从展春园搬出后在那里居住了半年左右,随后这处院子又被卖给傅作义,张伯驹最后住到了后海附近。朱家溍知道,张伯驹向来把面子看得比命还重,而他家里如今连凑1000元现金都困难。就在1956年初,张伯驹刚向一位朋友借了400元,说有急用,可朱家溍又亲眼看到他的用途是帮助几个人。朱家溍说,张伯驹的这种性格很像《儒林外史》里的杜少卿。在《儒林外史》中,杜少卿的堂兄杜慎卿对他的评价是:“伯父去世后,他不上一万银子家私,他是个呆子,自己就像十几万的。纹银九七他都认不得,又最好做大老官,听见人向他说些苦,他就大捧出来给人家用。”也许书画真的属于公债发售宣传中所说的“非迫切需要的消费物资”,张伯驹夫妇最终决定捐献出来以示心意。倘若换作旁人,或许不会一出手就是《平复帖》这样的“重器”,但以张伯驹延续多年的“宁精勿庸”的原则,如此抉择方是本色。

1962年,时任吉林省博物馆副馆长的张伯驹(站立者)在学术年会上发言。

这8件藏品后由文化部交故宫收藏。受惠于张伯驹的不只是故宫。1962~1966年,张伯驹被安排至吉林省博物馆“暂避风头”,任第一副馆长。由于没有正馆长,张伯驹事实上担负起了整理、扩充馆藏的主要责任。按照时任省委宣传部部长、后来成为张伯驹挚友的宋振庭的说法:“长春市伪满洲国皇宫所在地,博物馆原来就是溥仪的宫殿。这十几年来,好东西虽然被人买走不少,但散在民间的东西还很多。过去缺少鉴定人才,收购工作也没有开展。伯驹先生来了,我们首先把征购工作开展起来。”宋振庭在当时的高级干部中以博学、多识、能写而著称。1963年周恩来和陈毅到吉林时,张伯驹的多年知己陈毅当着周恩来的面对宋振庭说:“张伯驹先生是我的好朋友,我把他交给你很放心。”宋振庭一直对张伯驹执弟子礼,两人情意甚笃,直至1982年张伯驹去世。

董其昌《昼锦堂记》卷(局部)

绢本,纵42厘米,横1312厘米,吉林省博物馆藏

张伯驹为吉林省博物馆收购的第一件藏品是明代董其昌的代表作《昼锦堂记》,对方要几块进口手表交换,经张伯驹两次协商,终以4000元成交。在长春期间,张伯驹收到的最具传奇色彩的藏品之一是薛素素脂砚。薛素素被誉为“明代十能才女”,字素卿,又字润卿,江苏苏州人,寓居南京。工小诗,能书,作黄庭小楷,尤工兰竹。薛素素嫁过多人,包括《万历野获编》作者、名士沈德符。之所以称为“脂砚”,原因有二:一是砚本身有胭脂般的红晕,二是因为它本身小巧精致,相比起储墨似乎更适合盛放胭脂。张伯驹《春游琐谈》中载:“此砚小才盈握,砚质甚细,微有胭脂晕乃及鱼脑纹,宽一寸五分许,高一寸九分许。砚周边镌柳枝,旧脂犹存。”“珊瑚红漆盒,制作精致……盒上盖内刻细暗花纹薛素素像,凭栏立帏前,笔极纤雅;右上篆红颜素心四字,左下杜陵内史小方印,为仇十洲之女仇珠所画者。”据考证,康熙五十五年,广东人余之儒为求官,从曹寅的门人处打听到他有收藏古董的嗜好,便从薛素素后人手中以三间瓦房的代价,买下了脂砚送给曹寅。曹寅家败后,脂砚由曹寅之孙曹天佑秘藏,于砚侧刻“脂砚斋所珍之砚其永保”。传说中与《红楼梦》似影随行的“脂砚斋”据信便源出于此。脂砚后来辗转进入清末大臣、金石学家端方手中,端方携带脂砚入蜀为官,“保路运动”期间死在任上,脂砚从此流落四川民间。1953年10月,重庆大学教授、金石家黄笑芸在重庆一旧货摊上再次发现了脂砚,花25元钱买下。10年后,黄笑芸托付好友戴吉亮带至长春请张伯驹鉴定。张伯驹考证此砚确实是薛素素的旧物,遂以1200元(一说800元)买下收入馆藏,同时决定捐出自己所藏薛素素《墨兰》轴,希望它与脂砚永远相伴。1963年春节,张伯驹携脂砚去天津请周汝昌观赏品评。1963年夏,故宫举办“曹雪芹逝世200周年纪念展览会”,调脂砚借展。3年后,脂砚在由外地展出返京时神秘失踪,至今下落不明。

明 薛素素《墨兰图》轴(局部)

绢本水墨,纵90.6厘米,横32.7厘米,吉林省博物馆藏

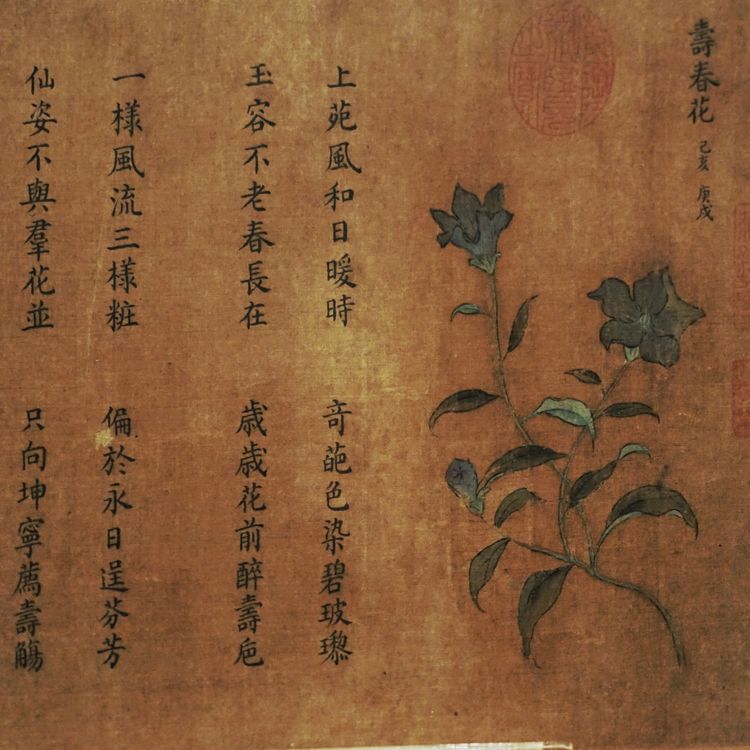

在吉林省博物馆的近5年时间里,为丰富馆藏,张伯驹先后捐出了20余件自己的书画珍藏。去职前,为弥补馆藏在宋画方面的空缺,张伯驹留下了现为吉林省博物馆镇馆之宝的宋杨婕妤《百花图》。《百花图》被认为是中国绘画史上存世最早的女画家作品,它原本是张伯驹想留给自己暮年的最后一点收藏享受,如同《宋杨婕妤百花图卷》一文中所说:“戊戌岁(注:应为戊子岁,1948年)宝古斋于东北收得此卷,故宫博物院未购留,余遂收之。余所藏晋唐宋元名迹尽归公家,此卷欲自娱,以娱老景。余《瑞鹧鸪》词结句‘白头赢得对杨花’即指此卷也。”张伯驹毕生爱花,无论居所如何变迁,但凡可能庭院内总是芳菲不断。他最爱海棠与梅花,家境殷实时还曾与好友傅增湘“每岁清明,皆去旸台山大觉寺看杏,于花间共筑两亭,一名倚云,一名北梅”。张伯驹本人善画兰花,妻女善画梅花。张伯驹之女张传綵曾说,她的生日是农历二月十二,也即民间传说的百花生日;她这个颇为缤纷的名字是父亲从梦中得来的,其中“綵”原为“彩”的旧体字,为“文采”之意。1948年,为争取说服傅作义和平解放北京,张伯驹将家中开得最旺的两盆腊梅亲自送至其府上。对花无意之人很难想象,这需要何等忍痛割爱的决心。张伯驹曾有“我不葬花,愿花葬我”之句,但最终捐出了原指望“以娱老景”的《百花图》。1971年,潦倒中的张伯驹曾托章士钊转呈周恩来一封书信:“伯驹一生收蓄古代书画,过去甚至鬻产举债,以事争购,行在不使民族主要书画珍品流入外国。在国民党时期,曾对家人立有遗嘱,谓我所藏主要珍品,遇人民爱戴,政治休明之政府,应不以珍,捐归公有。解放后正逢所愿……”

南宋 杨婕妤 百花图卷 (局部)

绢本设色,纵24厘米,横329.7厘米,吉林省博物馆藏

张伯驹因捐赠而得到的嘉奖令,章伯钧之女章诒和曾在两年后偶然亲见。《往事并不如烟》中有这样的记述:“我坐在太师椅上,环顾四壁,很想找到父亲说的‘奖状’。墙壁张有潘素新绘的青绿山水,悬有张伯驹的鸟羽体诗词,还有日历牌,就是没有嘉奖令。也许,它被置于卧室,毕竟是耗尽一生财力、半辈心血之物,弥足珍贵。一会儿,父亲起身准备告辞。我向张氏夫妇执弟子礼。然而,我礼毕抬头之际,眼睛向上一瞥,却发现‘奖状’高高而悄悄地悬靠在贴近房梁的地方。‘奖状’不甚考究,还蒙着尘土。这不禁使我联想起另一位颇负盛名的文人柳亚子来。父母曾带着我去他家吃晚饭。从黄昏到夜深,我不记得大人们喝了多少坛绍兴老酒,说了多少古今闲话。我只记得:他家大客厅里有四幅用金丝绒装帧的、与毛泽东等人唱和的诗词手迹。这两个文人做派很不同:一个把极显眼的东西搁在极不显眼的地方,浪漫地对待;一个将极重要的物件作了极重要的强调,现实地处理。”

章诒和所去的是后海南沿26号,这是张伯驹在北京最后的住处,也是曾经大富大贵的张家在北京留存的最后一处宅子。后海南沿26号毗邻著名的“金丝套地区”,金丝套地区指前海北沿、后海南沿、柳荫街与前海西街之间的区域,得名源于这一地区的大小金丝胡同。明朝曾有织染所,清时成为王府所在地,著名的恭王府便在其间。柳荫街与前海西街原是玉河故道,因此金丝套地区历史上是北京街巷中不多的拥有“小桥流水”景观的去处。1952年,玉河被改为暗河。1956年张伯驹入住后海南沿26号时,周边的景致想必已迥异于原居此地的他的旧友、京昆名票包丹庭昔日所见。王世襄在为张伯驹与潘素合作的《枫菊图》题诗时曾提到这处院落:“银锭桥西宅不宽,黄花红叶耐霜寒。分明自写双清影,寄与词人作画看。”

完

文图来源于网络。

桑莲居整理汇编,转载请注明出处。

投稿:2251797470@qq.com

往期精彩