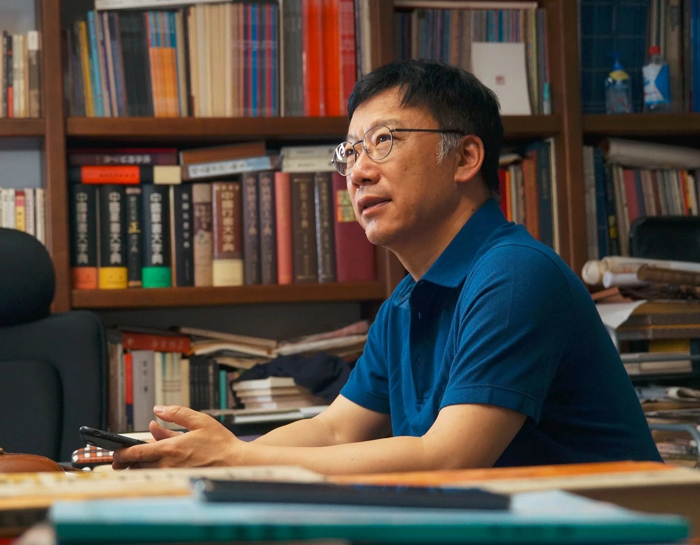

崔寒柏

“听崔寒柏谈书法,犹如听金庸的小说,妙趣横生,出神入化。”

此一说确是令人服膺的。其中的比喻鲜活在每一场讲座与授课中。多年来,崔寒柏不遗余力地“剖析”书法,关于书法的笔法、自然书写、书法的审美等等都有辩证的认识与独特的阐释。

善为人师背后,是几十载笔耕不辍的底气。崔寒柏幼时即习书,深究于真、草、篆、隶各体。长年累月的自主书写,在用笔的拿捏调整中捕捉气韵,未求风格而自成风格。网络上有很多崔寒柏老师的书写视频,记录了大自在的书写,像是书法的自由体操,触动人心的音乐。

这是自然书写的魅力。“书者,散也”,自然书写是不迫于事与利的自然状态,也是师造化的感悟,字理就在自然万物之中。更重要的是,自然书写离不开扎扎实实的日常书写。总而言之,如崔寒柏所说,书写是一个享受的,富于乐趣的过程。

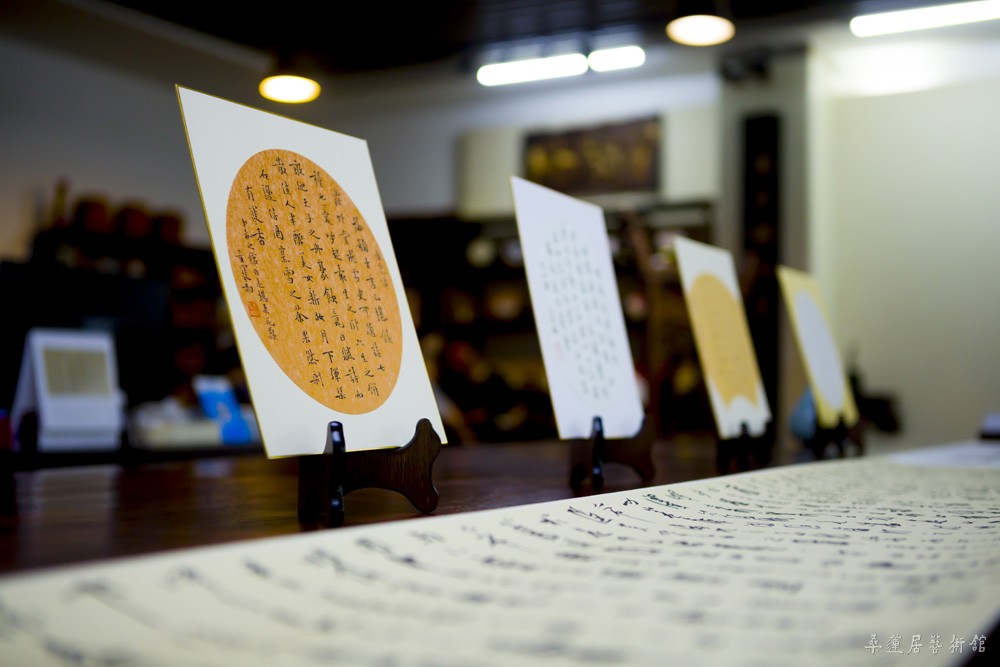

本次展览的作品无不是自然书写的佳作。作品内容涵括李杜诗篇、《小窗幽记》等等。在神采、风格上亦是鲜活的,真诚的。从这里出发,或许可以端倪出书写最素朴的秘密。

崔寒柏论书 · 江西宜春讲座演讲摘要

来源:“书法日课”公众号

当今毛笔字的做法相当于整容,就是不管你原来长什么样,通通给整成一个很“漂亮”的样子,风格接近。而当你看那些古代流传到现在的所有书法艺术作品,你找不到一个难以辨别风格的书法家。

现在有个书法专业语言,即“调锋”,其实我不甚赞同,因为调锋在当今是一个目的性极强的词,但对古人来说,并不作为目的。

而用笔的目的是什么?两点:一将笔毫铺开,墨注充沛。一为书写速度,实用快写,且笔法在快写中成熟。

古人下笔时就让整个笔毫在纸上先有一个滚动的动作,到笔画最后再滚动收回,类似于打一个麻花的动态,但区别于用笔尖在笔画里画出一个麻花。

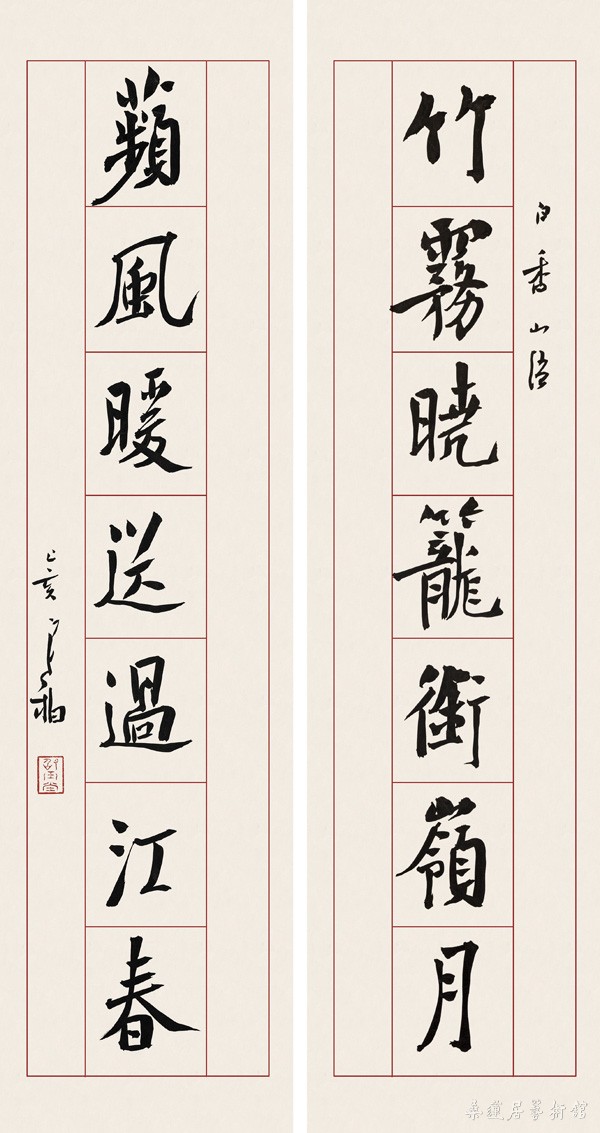

竹雾晓笼衔岭月,蘋风暖送过江春。

白香山语。己亥寒柏。

|己亥新作|

当今对书法学习的效果要求太速成,总希望一节课就有一个样子。为了快速达到结果,只能“画”——画笔画,背结构。

描红在学习写字的初级阶段对于感受和形成用笔是非常有用的。描红时尚无需考虑结构或字形,只要求每一笔书写必须按照正确的动作完成。

古人习字练笔时,并非将笔画一笔笔地拆分练习,而是横竖撇捺顺序地相接练习,使后一笔的起笔都与前一笔的完成有了联系,形成行气。

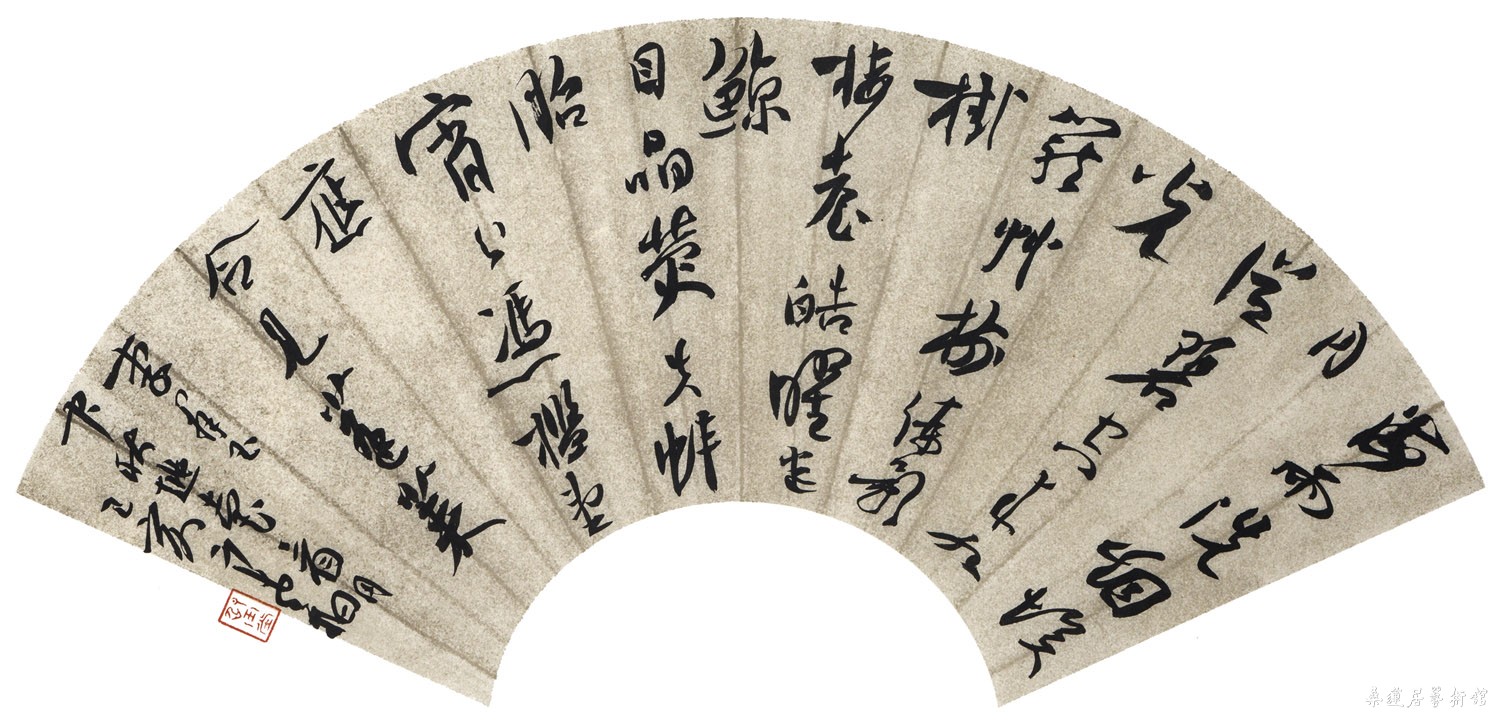

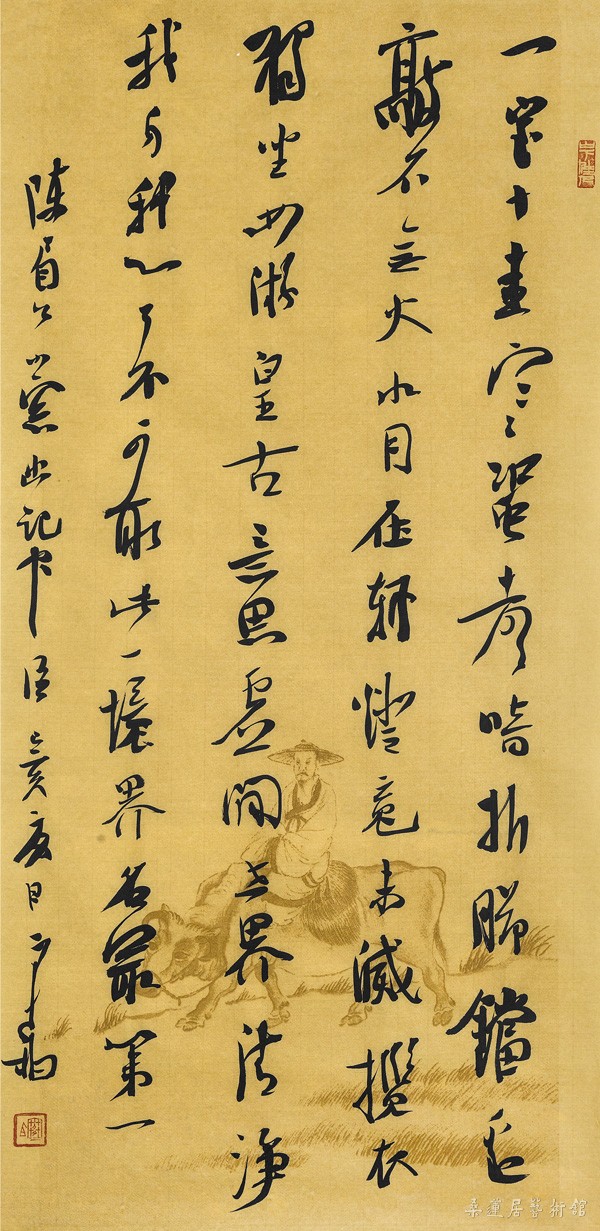

书李群玉《中秋越台看月》

|己亥新作|

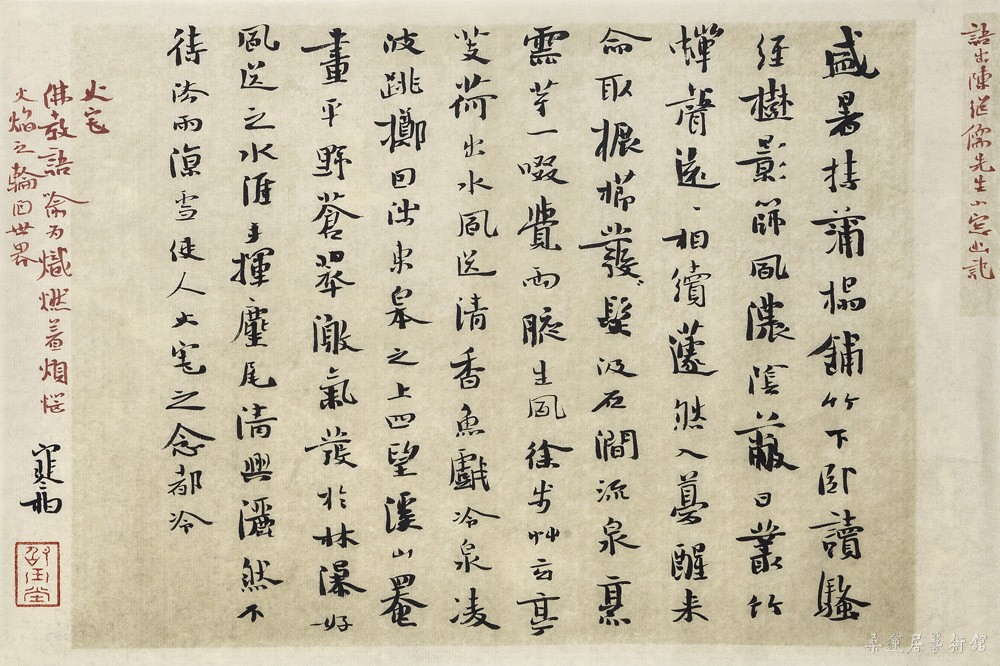

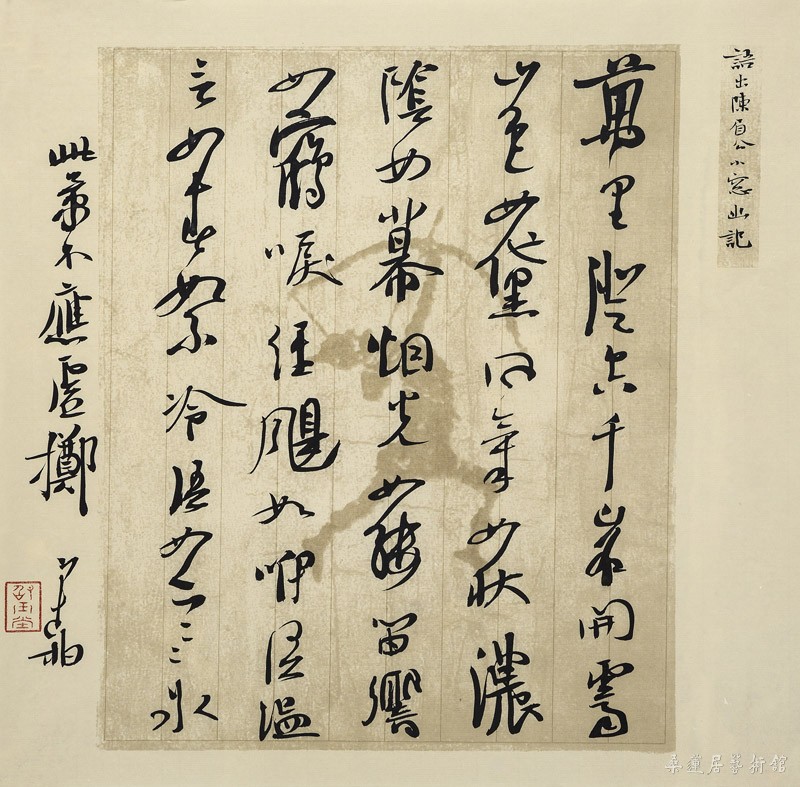

书陈继儒语

|己亥新作|

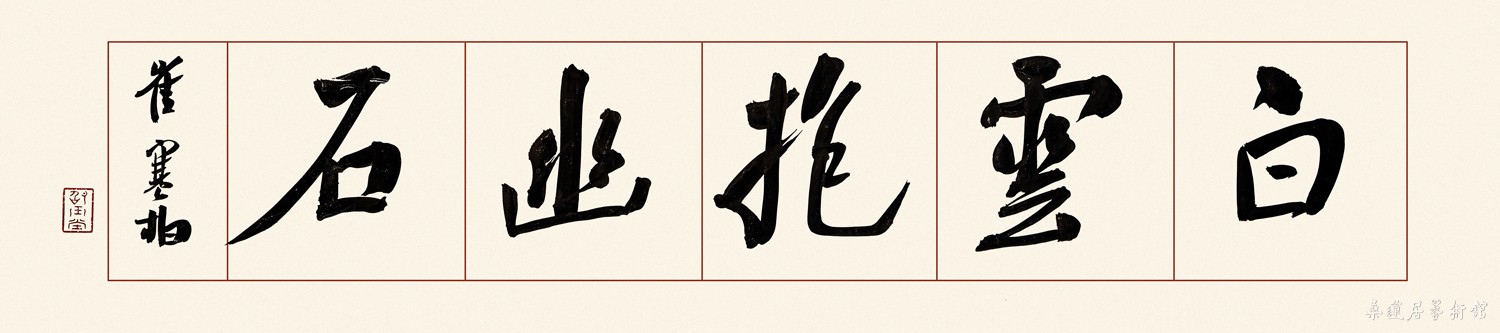

白云抱幽石

|己亥新作|

不要小看书写中用笔的正确与否,因为这直接影响结构。而结构和用笔结合在一起就是走势。用笔时如何蹲下去,就能如何走起来,这个蹲下与走起的过程表现出来的就是自己,就是风格。

总的来说,书写的过程中,尽可能地自然化和实用化。只有到不用考虑用笔的时候,才能真正考虑结构;只有到不用考虑结构的时候,才能真正考虑布局;只有到连布局都不用考虑的时候,才能将书写当时的状态表现进去;只有到状态饱满的时候,才能发挥神采。这是环环相扣、接踵而至的。

在古代,中锋并不被重点强调。强调中锋只是近现代的事。为何强调?是因为我们现在缺乏全民体系的实用书写,也就缺乏了由父兄或老师直接讲授笔法的机会,即在初学阶段就见不到正确的用笔方法。例如王羲之、苏东坡等人,自幼目染笔法,一看就会。而我们现在要通过文字、视频的途径了解。遗憾的是,现在录制视频教学的人,绝大多数笔法错误,皆以描字为法——因为他们注意的是古人写出后的效果,而不知道古人所做的所有动作才是这般效果的由来。但又因为古人的动作做得很快,描字之慢根本无法达到。描字一旦快起来,笔就会失控。

初学为何讲中锋?起笔、行笔、收笔最好完成的时候,刚好是笔锋比较垂直的时候。完成中锋状态的行笔过程,才能证明入笔和出笔的正确。中锋运笔的训练实际是让你养成起收笔的正确习惯,并且在写快时,保持这一习惯。

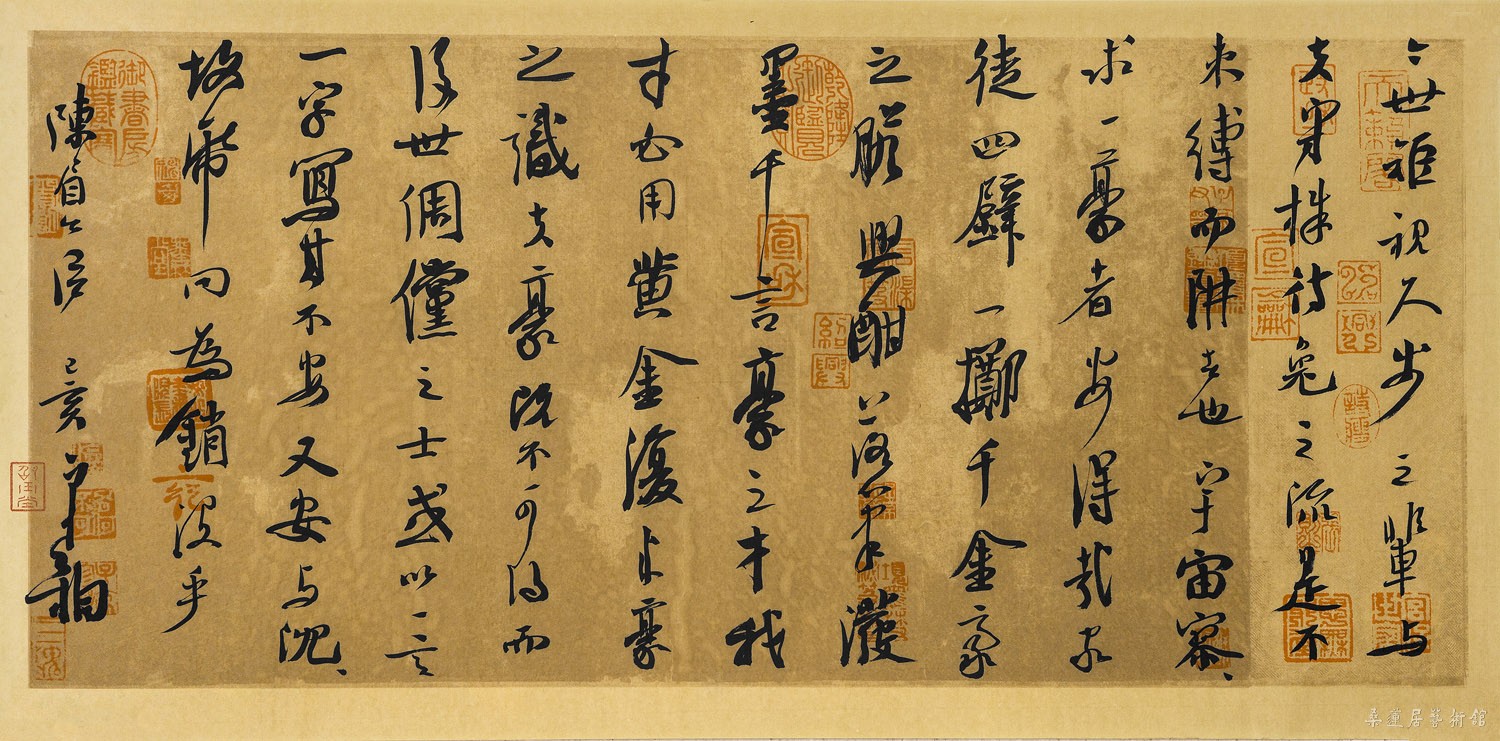

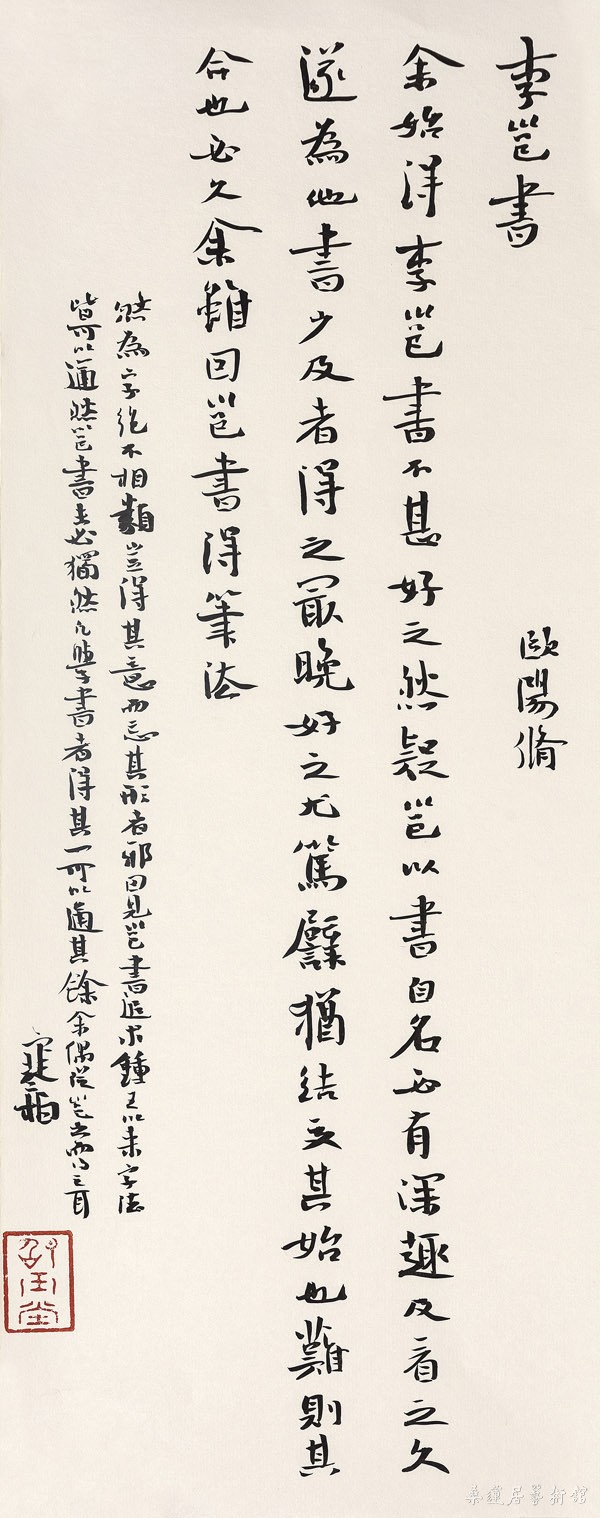

小楷 苏舜钦论书

|己亥新作|

小楷 书陈继儒《小窗幽记》中语

即使是初学,也不能盯着笔尖将字形描出来,更不提倡背字形。当背得越像,将越难脱离原帖的形状;一旦脱离,将一无是处。

低执笔做平动的描字动作是非常累的;执笔中高且用笔正确时,做出的所有动作都在一个锥形范围下,行笔将既快又准。所以当书法到一定熟练程度的时候,毛笔可以怎么舒服怎么拿,只要用笔的动作正确,此时与初学阶段不同的,就只有行笔的角度了。行笔角度不同,字的结构、形态将自然生发。

所以,所谓“中锋”或“侧锋”的概念,只能强调在初学者身上。当得法之后,这两个概念就应被淡出。

我反对“线条”这个词,因为太泛了。书法不是在线条中锤炼质量的,而应该是在笔画中。笔画产生结构,结构产生质感,质感产生于笃定。人到了一定的年纪,有了一定的成绩,自我认可的那种笃定就出来了。

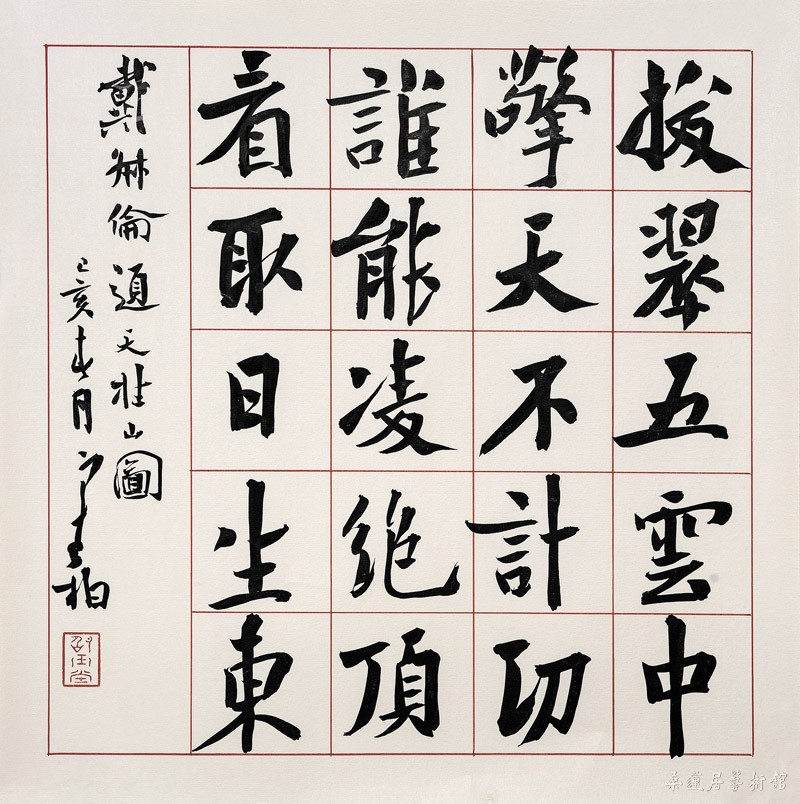

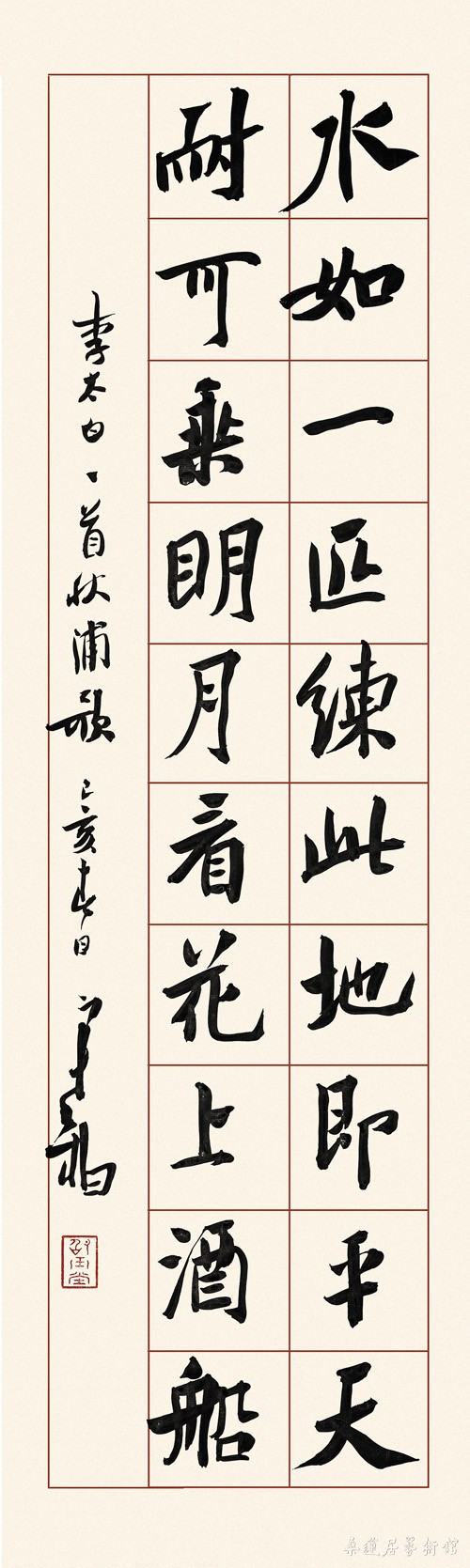

书戴淑伦《题天柱山图》

|己亥新作|

书陈继儒《小窗幽记》中语

|己亥新作|

我认为所谓“墨法”不足一论,坚决反对同笔法、字法、章法相提。它只是实践过程中的一种适应,与“技法”非同行列的东西。但为何当代将“墨法”放到这么重要的位置?因为我们现在不是在写“字”,而是在写“效果”。“墨法”又恰恰易出“效果”。墨法一出,作品就看似易出高度。可实际上,墨法会影响你对笔法、字法、章法的掌握。为了做出效果或已经做到一定程度时,你不会再在其他法度上下功夫。反过来说,当笔法、字法、章法的功夫下到一定程度时,墨法就只是顺理成章之事。

常有人问我:为何我写不好整篇作品?因为,当书写时只关注笔画或单字的堆砌,而忽略了字与字之间的关系,那肯定写不好——应该用眼睛和眼睛的余光关注到一定范围内的字,就能把握全篇。以足球为例。当球员带球前进时,若只盯着球而忽略周围包抄而来的进攻,如何能提前做出判断和策略?此时就会出现两种人:一种是眼望周遭,余光带球,类似于中后卫等统帅型的位置;一种是眼观足球,睥视周遭,类似于前锋等局部变化大的位置。写字同理——视野要大于眼下的字5-10倍以上。

书陈继儒《小窗幽记》中语

|己亥新作|

艺术是一种表达,没有丑美之分。“丑美”只是最后看到的外形,一种结果。国学之所以将书法置于第一位,定义的不是文字或写字,而是定义能够在历史长河里留名的书法家们共同具备的一些相当不简单的蕴含,这些蕴含都表现在书法中。他们表现出的书法艺术,就是他们的“瞬间表达”,即表达那个时刻的全部状态的数据,包括审美、品味、学养、功力、才华等,这所有的东西综合在一起的瞬间表达。

一要方法正确,不可描字。否则一辈子都得描,而且速度一快,永远写不到位。就如酒后作书一事,描字的书者,此时脑子里空空如也,无法端笔;不描字的书家,则不须顾虑早已幻化于胸的笔画结构,且意到笔到,反而发挥愈盛。

平时的抄书,实际只是一种训练,是将毛笔常置于实用状态。而抄书的同时,艺术的审美才是重要的。这种审美审的不是单字,而是在全篇书写中注入的所有感觉(审美、品味、学养、功力、才华等)。

二要有审美。审美从哪里来?字里之美,通过多看——当历代经典碑帖书作看到足够量的时候,审美即可油然而生,且不会局限于关注表面安排之美。字外之美,则通常在四五十岁以上,有了经历、独立观念之后,此时的性格、喜好就注入了造型,从而自然形成自己的风格。

我反对“临创”一词。“临”和“创”是书法实践的两端,而“临创”恰恰忽视了书法实践的中间部分应该夯实的东西。

书法不是让自己去演谁,而是表现出自己是谁。

当对古人过分崇拜和无限度吸收时,将出现自己无法取舍的问题。而自然书写恰恰是去粗取精、去伪存真的取舍过程。

左:小楷 欧阳修《李邕书》

右:书李白《秋浦歌》

|己亥新作|

《张迁碑》中的剥蚀效果临不临?启功先生说过“透过刀锋见笔锋”。实际上当你面对剥蚀时,你的审美已经被带入了这个表面现象。当你摒弃这种表面现象而追求它的原始用笔时,你的所见所感将会被自然带出,而无需你去做出这些所见所感。所以,真正写碑写多的人,自然会带有碑的气息,而不是非要写出像碑的味道。以赵之谦为例,他写出的魏碑是圆润的,并无刀锋感。但当今写魏碑,以笔锋求刀锋却是一种倒退回工匠的行为——应当以笔锋现刀意,而不见刀。

影响当代出大书法家的一个重要原因是,认为什么东西都可以通过学习得到,书写里缺了什么东西,就往帖里找来学——这是一个极端错误的观念。其实,最缺的东西,是主导书写的“灵魂”,而帖中的“灵魂”是学不来的,因为它是别人的。你终归得靠自己的灵魂来主导一切,包括书写。帖里能学到的只是一小部分,甚至根本学不到那些形而上的境界。当具备一定的境界时读帖,你能与境界相当的帖产生共鸣——即便此时,也只是共鸣,无法直取。就好比你跟姚明处在差不多高度时,对话才最轻松。

所以,书法不是一个很着急的事情。要用平稳的心态、扎实的学习步骤去寻求进步。但同时,我并不反对参加比赛,比赛是非常好的检验——当你遵循正确的用笔学习古人的时候,是全身心地在吸收;当你为了参展参赛而想方设法地去写一幅作品时,你就处在一个发挥的过程——在“学习”和“发挥”交替进行中,是你的运化,即自主书写。

编辑说明

展 讯:果 然 录音整理:西 岛

摄 影:赵剑王

往期相关

所谓笔意,就是当下书写时的感觉

略谈临帖与读帖(附独家崔寒柏写坡公帖)

当代书法人,应重新认识楷书

笔力千钧,苍茫多变——谈谈第二行书《祭侄文稿》

联系我们

投稿邮箱:2779459577@qq.com

客服微信:18065388683