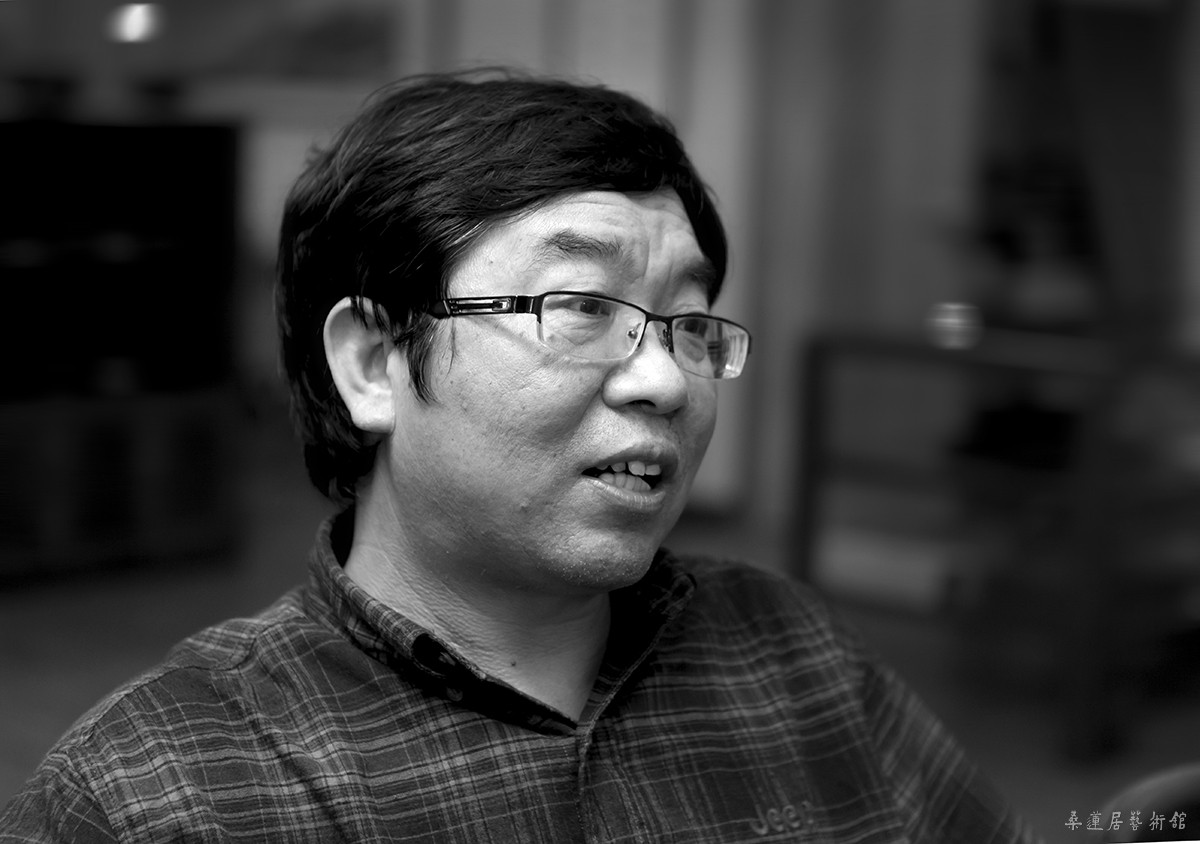

郭保同 斋号无为堂

1963年生,祖籍河南商水

河南大学中文系毕业

2003年至今研修于北京画院、中国国家画院

师从王文芳、王明明、石齐、程大利、曾来德诸师

现为中国美术家协会会员

中国乡村田园画会理事

中国国家画院程大利工作室首届访问学者

中国国家画院曾来德工作室首届课题班成员

偏爱焦墨写云山——观郭保同近期作品有感

□ 汉画女

画家郭保同先生是我比较关注的师友之一,多年来,他一直沉浸在书画世界中坚持不懈研习传统,屡获殊荣。他本是一位优秀的工笔花鸟画家,兼工田园山水,尤擅为家乡雪景造境,后来我发现他在朋友圈晒起了焦墨画。

焦墨画是中国画自古以来的一个画种,与水墨画相比是不使用水的,唯有笔法而无墨法,但却要求具有润泽感、层次感效果的绘画。明末清初时的程邃是以焦墨作画的,潘天寿曾这样评价他:“惟垢道人 、个山僧,能得其秘奥,三四百年来,迄无人能突过之。”曲高和寡,历代画者对焦墨画多望而却步,近现代画家除了黄宾虹、张仃擅焦墨外,几乎乏善可陈。

焦墨画既如此之难,郭保同却“明知不入时人眼,偏爱焦墨写云山”?

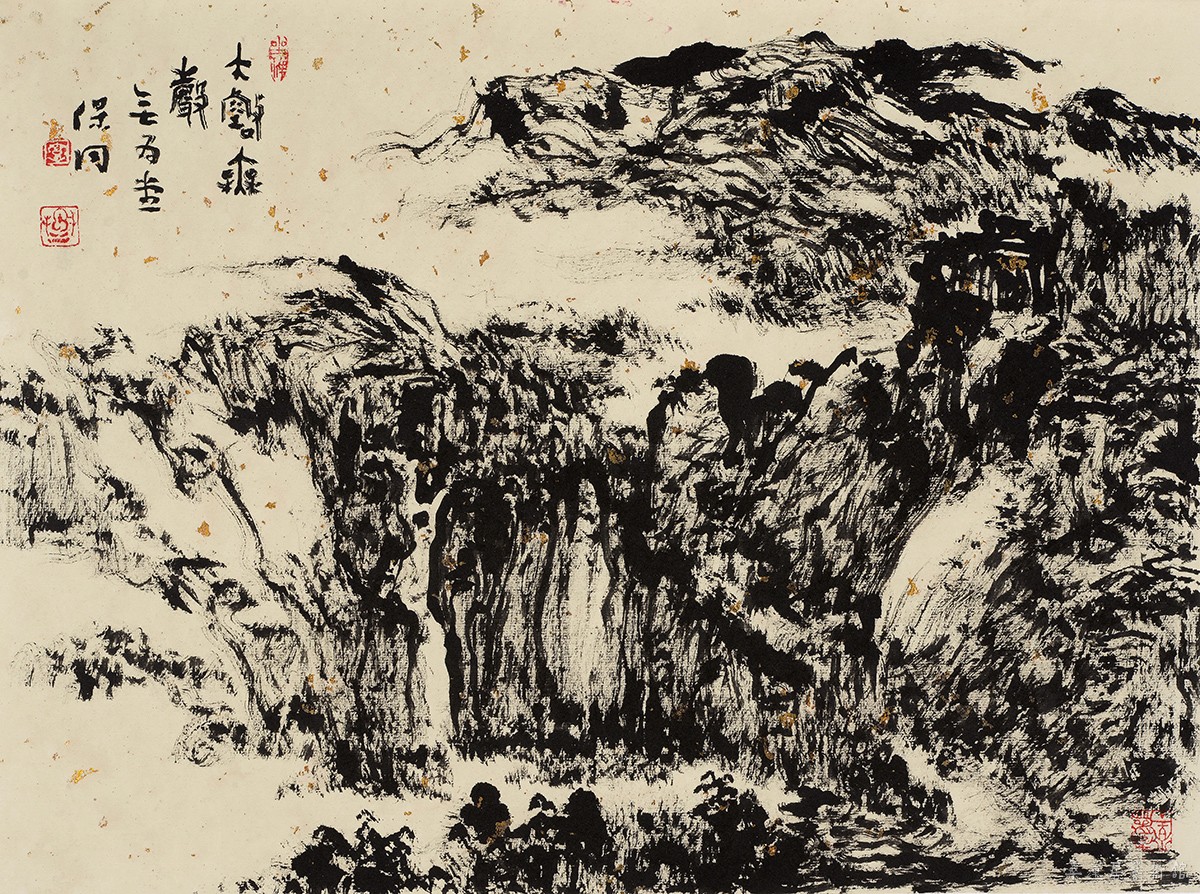

大壑无声

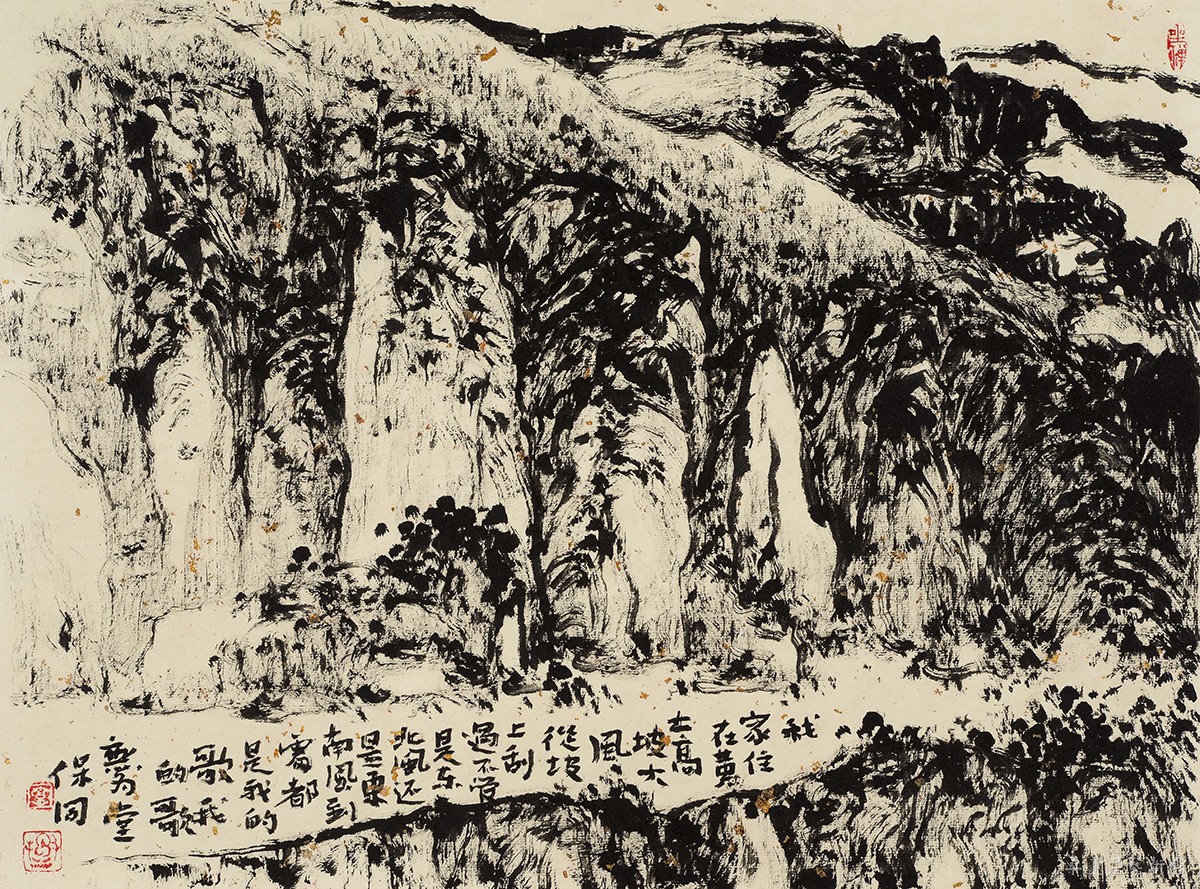

黄土高坡

郭保同之所以选择焦墨作画,我推测与他的恩师程大利、 曾来德二位先生有关。程大利先生一直以来翰墨诗书、笔耕不缀,并对黄宾虹的画理画法深有研究;而曾来德先生除了从事书法教育之外,也用焦墨作画山水。

郭保同虽然近几年才入手焦墨山水,但却画的朴茂敦厚,古意盎然。既有四王一般的笔笔不苟和匠心独具,又有四僧一样的信手挥来与抒情写性,同时还遵循了黄宾虹的“五笔七墨”理论,因能铁画银钩积点成线,虚实之间墨点成面。他笔下的气息是流动的,用笔是会呼吸的,让人在黑白的、浑沌的、无色无染的世界中心游万仞,那种集笔精墨妙与粗头乱服浑然一体,苍茫混厚与意韵盎然跃然纸上的画面效果,颇有髡残之貌,因黄宾虹也是师法髡残的。

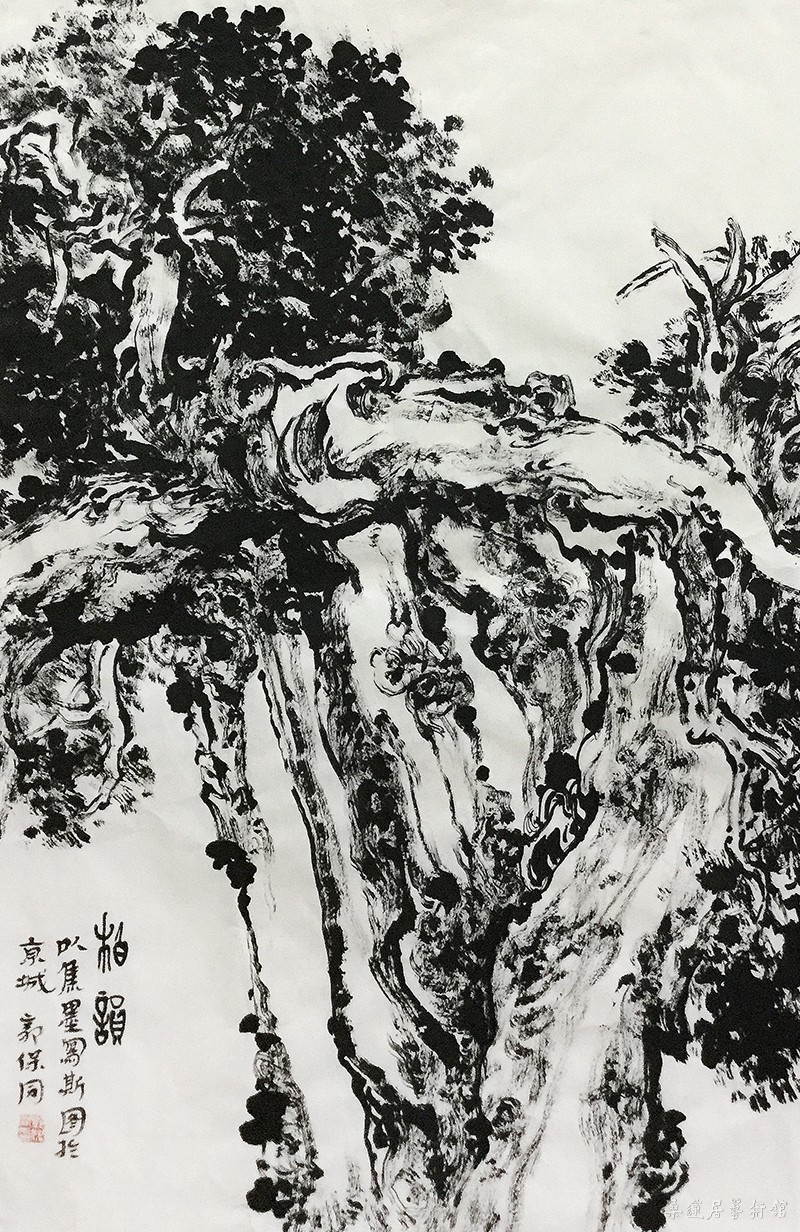

焦墨写山

柏

关于作画山水,荆浩有言搜妙创真,董其昌主张行万里路,石涛高呼搜尽奇峰打草稿,师古人、师今人、师造化和师心,哪一项他都不曾懈怠。他屡登名山大川,饱游沃揽,尽管形成的焦墨山水均是明显的“郭家”面目,却都是心游万仞的“随心”之作,是望秋云、神飞扬,临春风、思浩荡的性灵的抒写。

在我的印象中,郭保同一直都是一个脚踏实地的人,我把他列为习古队伍中的一员。因为无论从写实技巧的锤炼,还是以书入画理论的影响,以至笔墨个性至上的崇拜,及至如今对黄宾虹艺术的研究,他一路走来都心无旁骛一一涉猎。

黄宾虹画语录节临

他之笔法纯熟,与从小热爱书法大有关系。幼年家贫,喜欢写字却没有纸,便用报纸,没有墨就用锅灰,还曾自制一根麻扎的笔,拎一桶水在马路上练,直至练到胳膊酸痛连筷子都拿不住。他临摹了大量的古代碑帖,从张迁、好大王、石门颂、章草、毛公鼎到散氏盘又到大孟鼎铭等,日日临书于他已成习惯,一天不临便觉寝食难安。因此,他的绘画用笔全部来自于书法用笔,是方中见圆、圆中有方,这正符合了黄宾虹的平、圆、留、重、变之“太极”笔法要求。他深谙中国画讲究书画同源、善画者必擅书之道,但就用笔而言,他认为绘画比书法用笔更自由,变化更多。

节临司空图二十四诗品

节临石鼓

联想到一生都在孜孜不倦临古的清晖老人王翚,他的那股韧劲与谦卑后来被批为是“三百年来使中国画落后”之人。我认可艺术发展的规律是变,应该提倡创新,可如果人人都挖空心思搞创新,又怎么会有今天的文脉传承呢?

没有恒久的耐力做支撑,黄公望79岁就创作不出《富春山居图》,文征明不可能在85岁时还能写一手精美的蝇头小楷,黄宾虹也不会在80岁后还能“浑厚华滋”。大师们都是因为能坚守民族传统,能熬得住,才在晚年登峰造极。

清韵

菊酒延年

郭保同始终坚定不移地守护着民族文化立场,遵循着中国艺术发展规律,他像许多大书画家一样,不停地画,不停地写,一天都不能停。与前辈大师相比,郭保同的年龄正值壮年,加之他谦虚勤奋,又不急功近利,我认为他必大器晚成。

静心沉淀,并不代表他反对创新,“无为堂”主人实则是无为而为。先做一个求道、悟道者,以待他日厚积薄发,到那时,海阔凭鱼跃,天高任鸟飞。

溪山云起图

八月初六(9月4日)状元奖品

郭保同 国画-梅古半无花

▼ 往期相关

以书入画探究|“碰瓷”|插枝梅花便过年

别样写宾虹(上)(中)(下)

▼ 点击页面底部“阅读原文”,

或公众号菜单“中秋博饼”,

直达博饼大厅,赢取中秋书画好礼~

编 辑:西 岛

客服微信:18065388683