要算学习书法的年龄,至今已有44年,那种热爱似乎就长在我的身上:这可能主要得益于家庭的熏染,还有自幼严格的书法训练:小时候,我母亲从来不问我的功课,每天却要检查我的毛笔字。我看过她20岁时写在稿纸上的钢笔字,真是好。我父亲说,他当年就是为此看上了我母亲。

我从上小学到高中,每一本书的空白处都密密麻麻地写满字、画满画。写黑板报、大字报、海报,都是我的差事。小学四年级,教我们语文的是个女老师,姓刘,河南人,瘦长脸,板书写得呱呱叫,我非常崇拜她。“文化大革命”中,我们全家被赶出军区大院,我外婆到学校去帮我办转学手续,刘老师长叹一口气,说舍不得。她现在也该八九十岁了,不知是否健在。

“文化大革命”期间,父母都关了起来,杳无音信,为了瞒着舅舅和一些亲戚,我模仿我母亲的笔迹给他们写信,我还模仿我外婆的口气给我舅舅写信,最后还颤颤巍巍煞有介事地写上“母示”二字。我舅舅说当时把我的信别在帐子里,天天看,居然也“骗”了他好几年。那时我大概十四五岁。

我外公是古文字学家、金石书画家朱复戡,是浙江鄞县人,与我外婆是同乡。我外婆的外公叫张美翊,号让三、骞叟,是薛福成的幕僚,是上海宁波旅沪同乡会会长,两任上海南洋公学校长:我前年居然用我的字换到了他的两本手稿,其中大多是论碑帖和起草的章程,第一篇就是给弘一法师的信。同时,还得到了张美翊儿子民国钱币学家张迥伯的《钱币学》手稿(他当年在上海开明华银行),娟秀的小楷,一丝不苟,里面还不时地横写着英文:去年,又觅得我外公32岁写的扇面,上面的字持重老到,金石味十足:因为落款是“秦戡”(我外公40岁前的用名),画贩不知是谁。

就像习武之家,后代们都得会翻几个跟斗;梨园子弟,都会来几嗓子;我从小就学书法,看来也很自然。我开始思考一些书法问题时,也曾想过:一个女流之辈,去承担男子的使命干吗?太重了,太累了。可是我忍不住。我每天要写字,每天要想,就像我现在每天要喝咖啡一样,有瘾。当然,此中自有快乐,因为我亲身体验过“发现”的含义。

我曾考过两次大学,都泡了汤。没有大学“学历”,实在是件遗憾的事,很多事都为此受影响。好在并不影响我学习研究,并不影响我写书。这本《书法有法》写于1998年1月至8月。从严冬写到酷暑,那些日子过得很静谧:午饭后,烧一杯咖啡,在热气的缭绕下打开电脑,夹满纸条的书籍资料堆砌一桌,眼前只剩下一块荧光屏。应该说,书写得蛮流畅。写之前,我花了10分钟写了约20条提纲,成书后大致不出左右。这些问题已经在我心里捣鼓了许多年,一直捣鼓到43岁才写出书来,说起来真是件惭愧的事。

(20世纪)80年代,满脑子想的都是书法问题,整天记日记,翻来倒去,总想写些什么,又找不到合适的形式和恰当的口气。史论不是我的擅长,中学的历史课,大都听得打瞌睡,历代的年号记不得,人名老是忘,何人何时做过何事,搅也搅不清。30岁出头时,曾尝试写了些理论文章给一位朋友看,他第二天对我说:“你呀,只能写写日记。”我还记得他当时的眼神。我太了解自己,我只是对可视、可触、可行的现状感兴趣,对一切与人的功能以及生理心理有关系的事物与细节感兴趣,对书法也是一样。我从小就想,将来最大的愿望,一是当医生,二是当侦探:我非常喜欢看的电视栏目Discovery,其中的推理探案就是根据最常被人忽视的具体的小细节,推演出根本的道理,根据人的自身来确立什么是可能的,什么是不可能的。

我不想做书法史论家,也做不好,我的所有研究都与实践有关:解决实践中的问题,换来一个清醒的、客观的头脑,这才是我研究的最终目的。我已习惯将书中的句号改成问号,然后经过思索、实践,自己再画上句号:我坚信,古来所有的观念,所有的理论,都不是玄而又玄的,一定是由无数个实物构成,一定是非常朴素实在、具体可行的:这是我写这本书的思路,也是信念吧。

我想重复一下书中已引用过的古希腊哲学家的话:“人是万物的尺度,是存在者存在的尺度,也是不存在者不存在的尺度”。面对一地璀璨的珠宝,我一直在找一根绳子,把它们串起来。古希腊哲学家的话就是我要找的这根绳子。在这根绳子的串引下,我大致制作了这样一根项链:中国书法笔法的起源、终止、失传的原因,什么是“八分书”、“楷则”,什么是书法中的“势”,“五字执笔法”该如何诠释,古来若干譬喻(如“屋漏痕”、“折钗股”、“意在笔先”等)究竟何指,“笔法”图解细释,书写工具、姿势与书法发展的关系,“章草”与书法演变终止的关系,提出“美化”与“隶化”的概念,“完法”、“尚法”、“变法”、“无法”阶段的划分,“帖学”与“碑学”的实质,历史上主要书家书写风格破解,“书画同源”的本意,何谓“文人画”,书法和绘画的分界线等。因此,这本书不是教科书,而是“寻”古来书法之“本”的书。我既然最适合写日记,写了近四十年,驾轻就熟,决定采用第一人称,将我学书的经历与困惑如实地告诉读者,从哪个角度、哪个方式想到了哪些问题,解决了哪些问题,加入了我亲身的体验,力图增加可读性。2000年出版后,读者的反馈,表明我采取的方式还是有效的。

我很幸运。其一,我生长在书香之家,从小得到“童子功”训练,实践的时间比同龄人要长得多;其二,我生活在这么一个发达的信息时代.过去看不到、找不到的所有的宫廷书画瑰宝、史论资料,以及地下文物都能亲眼目睹;其三,我身处艺术多元、宽松、自由的年代,碑帖并行,各择所需,我可以放心地说道论理;其四,我能在画院这样清闲宁静的专业环境中供职,还有那么多的长者、同道、朋友给予我莫大的褒奖与鼓励,并施以无私的帮助。

孙晓云2002年12月19日夜子南京

1985年,我在南京师范大学书法教授尉天池先生的提携下,从军队转踟测了南京书画院,从此开始了书法专业工作。

那几年,我似着了魔,走路、骑车、吃饭、睡觉,无时无刻不在想书法诸问题。一旦有了些眉目,除了心里一亮、极开心之外,就是想对人说。我的一个朋友,那时经不住我一桌好菜的诱惑,常被我拽牢当听众,我们一根接一根地抽烟。

这样执著亢奋的日子,过了4年。我从9岁起写日记至今,已有一大箱。翻出那几年的日记,哪里是日记,整个是在日复一日写书法论文。想想那时的我,一定很可怕,一定会令许多人躲开。至今想起我的好朋友,能连续几年专心做听众,真还有些内疚,倒确实从心里感激的。

1989年,我曾经写过一篇名为《老调常弹》的文章,登在河南一书法刊物上。前几天翻出来一看,有些正好是我眼下要说的:

“目前对书法‘传统’审美的解释有三种:一是从西方美学、哲学、心理学、几何学诸角度;二是以中国道家、佛教、禅宗、日本书道所特有的精神角度;三是以历代史论为背景归纳叙述的角度。”

“我想,是否可以多一二种角度呢?是否可以不要兜过大的圈子,不要现成地在书籍中排列、堆砌答案,不要简单地引证、迷信某一大家的论述,要靠自己的思维与实践去寻找一些有规律的东西。譬如解方程,求一个未知数,其中必然会有一个或几个已知数。往往人们的目标大都集中一未知数的冲锋,而淡忘了在已知数上做文章。”

“我们的努力应该取得这样的结果:一、完全能够解释古代书论与实践是吻合的。二、我们自己提出的理论与实践也应有必然的联系。三、对将来书法的发展是有启发、指导意义的……”

我当时可谓煞费苦心,绕着弯儿说,生怕说白了不为人解,或招来攻击。其实,古人有言:正本清源。说得正是。

《庄子》有如下之说:

庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子日:“子非鱼,安知鱼之乐?”庄子日:“子非我,安知我不知鱼乐?惠子日:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!”庄子日:“请循其本。子日‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”

请循其本!

回头循去,中国书法既是一门独立的艺术,又是文字。因此,我们看书法发展史,就必须比看其他艺术多一个角度。

首先,我要强调,本文不涉及文字学。

众所周知,中西方文字起源,在彩陶时期十分接近,都是象形,都是用“毛笔”。后来发展就分道扬镳了。西方文字朝向符号拼音,改“毛笔”为硬笔;而中国文字却沿着象形、指事、会意、假借、形声、转注“六书”之路,再之,充分运用“毛笔”的功效,形成点画规范的“方块字”。

究竟是什么时候、什么原因“扬”的“镳”,已无法确切地考证。但是,无论中西,有一点完全可以肯定:

文字发明的意图和需要是一致的,即为了记事、交流。

文字发展的本质和企图是一致的,即为了表意的周全,易于辨识,书写的便利、快捷,再是美观。

文字终止发展的理由是一致的,即人的思想意识的表达、手的生理条件与书写工具的配合,达到最合理、最便利、最固定、最完善的限度。

我们用以上的“肯定”来想西方文字,顺理成章;再看中国文字,问题就出来了。我们似乎漏掉了一个可疑的环节。

在许慎著《说文解字》之前,汉字的创造已经结束,偏旁部首的构成已成定局,即在篆书之前的年代,汉字已构成。而书体却在继续演变,至魏晋南北朝楷书的正式形成,中国书法即文字的造型才终止发展,一直延续至今。书法发展史明确记载,直到东汉楷书逐步形成时,才有书论。

问题出来了。

书体的演变,无疑是为了便捷。论规律,明摆着,画圆比画方要简便和快速。画个圆,三岁孩子生来会,画成方,就要教了。篆是圆折,楷书是方折,还规范了标准的点画。以“永字八法”为例,应该是更费事、更难,可古今论书皆言“便捷”,且振振有词。

我当年对此疑惑得几乎光火。

秦始皇统一文字,改大篆为小篆,历史并没有停止小篆向隶书演变。汉章帝时出现章草,并非章帝所创。宋代蔡、苏、米、黄书风的影响面,远远盖过宋徽宗的瘦金书。由此可见,没有一个皇帝能够用权力阻止书法的演变;同样,也没有一种意志能够让书法的演变终止。

从人性看,从规律性看,从合理性看,“便捷”导致终止,应是毋庸置疑的。

可是,楷书画和“便捷”,“便捷”究竟指什么呢?

就先来说说楷书。

我们现在一提楷书,立即会想到唐代的欧阳询、褚遂良、柳公权、颜真卿……而古人对楷书的概念与现代人不一样的。楷书成熟的魏晋时代,不叫“楷书”,当时人叫“正书”,或叫“真书”。正书规范了点、横、竖、撇、捺、折、勾,后人以此为楷则,所以才称“楷书”,即可作楷模的书法。文字既然发展到能做楷模,是可以不变了。当然,没有一个时代像唐人这样,把正书的技法发挥得如此丰富多彩、淋漓尽致。

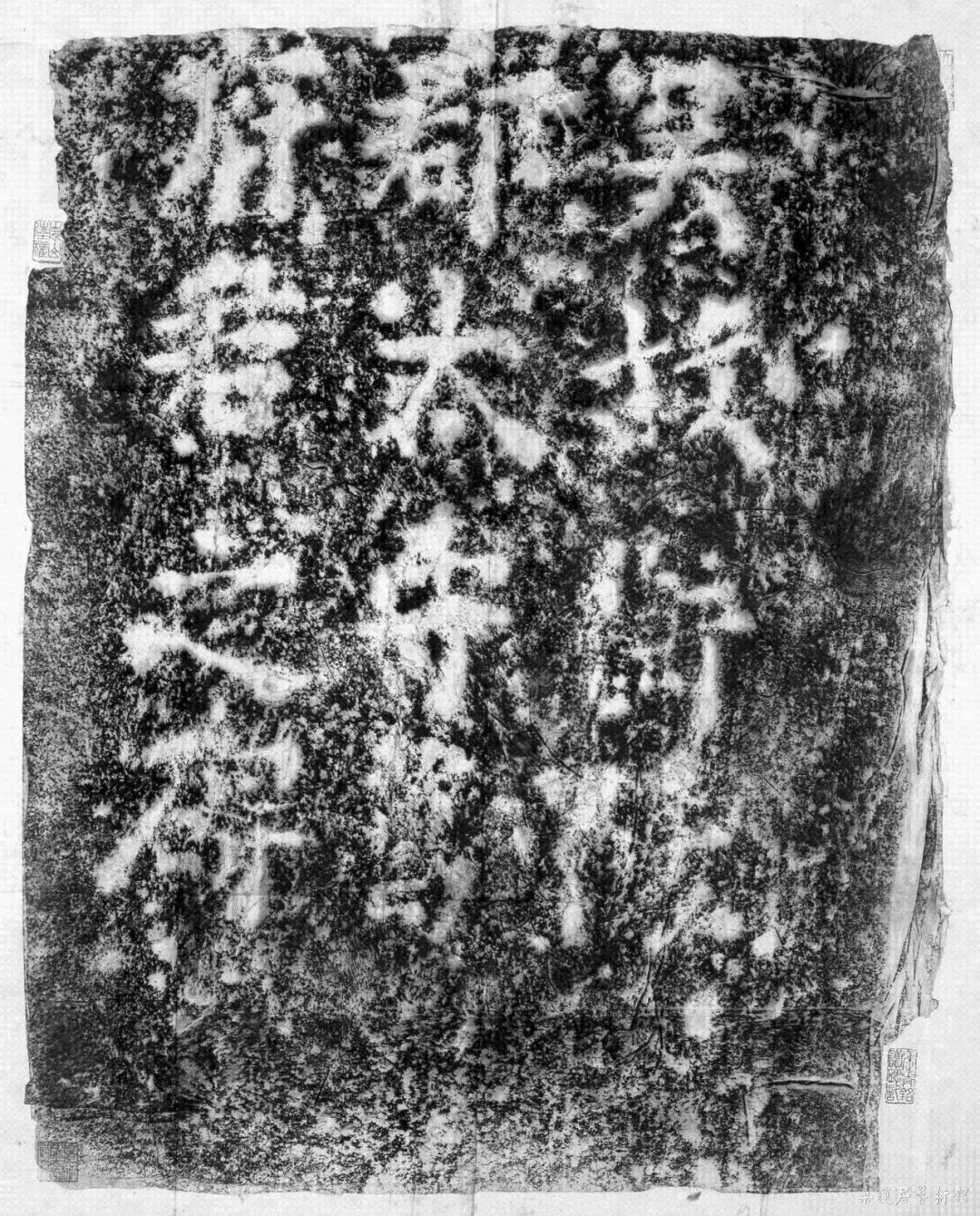

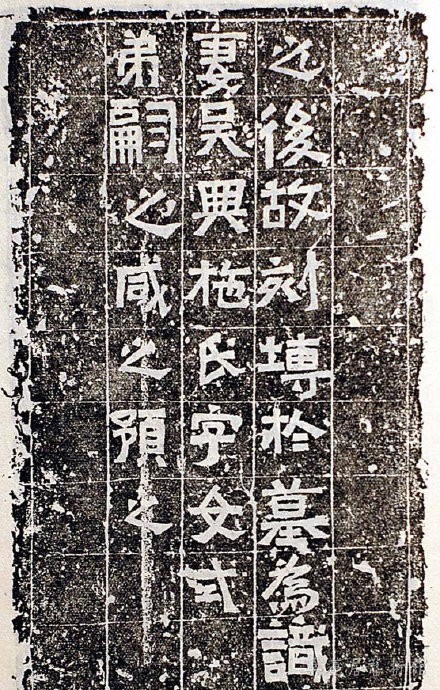

《葛祚碑》

《葛祚碑》拓片

以唐楷为楷、为宗,代代相传,世世勉修,学书儿童莫不日课苦练,文人书家莫不驾轻就熟。楷书,其实在距唐约五百年前就已完备。

南京博物院所藏的《葛祚碑》,是三国时期的名碑,12个大字,堂堂正正的楷书。

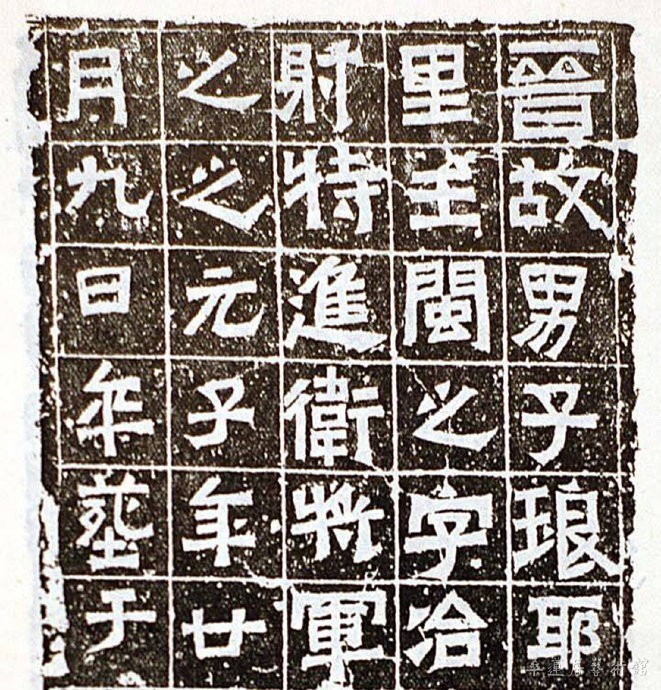

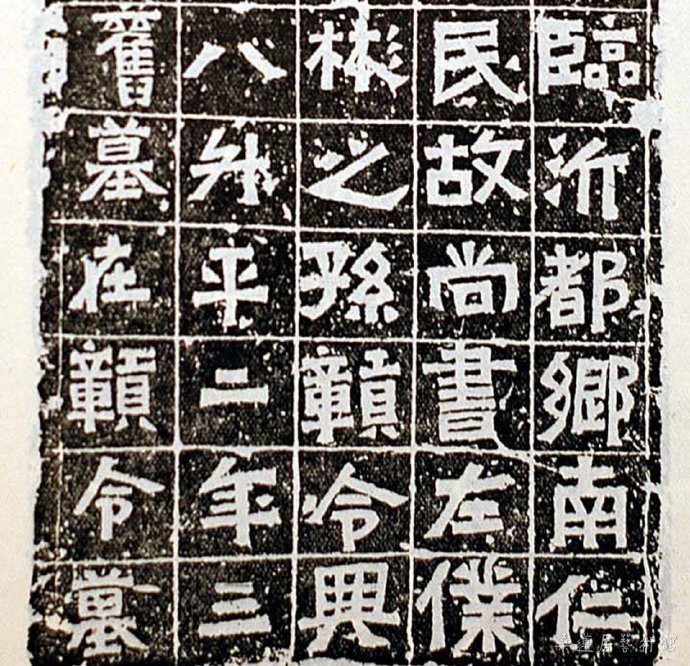

南京市博物馆藏东晋王羲之家族的《王闽之墓志》,楷书,稍稍有一点隶意。

《王闽之墓志》

1998年夏天,南京又发掘了东晋名臣高崧的墓,其中有两方砖质楷书墓志,都以无可辩驳的事实证明了东晋之前就有楷书,证明了王羲之书体存在的真实性,当年与郭沫若为《兰亭集序》墨迹真伪论辨的高二适先生,可以在九泉之下瞑目了。

请注意,书法史上,在楷书出现之际,屡屡提到一种书体——“八分书”。

“始创八分书”最早者,数东汉上谷人王次仲。奇怪的是,这种“八分书”到底是什么样子,在历代碑帖中从来找不到对应的图版,在历代书论中也含而糊之、云里雾里。

王次仲是何许人,与我不相干,我只关心“八分书’’是何许书体。

当年,我就是死死揪住这个“八分书”,把许多书都翻卷了角,一心要弄个究竟。我由此连串了许许多多问题,兜了好大的一个圈儿,终于还是有个“究竟”了。

有关“八分书”,书史上有三种解释:

其一,是“去隶字八分取二分,去小篆二分取八分”;其二,像“八”字的造型那样“分”清笔势向背;其三,写的字有八分大小。

前者,就篆隶两种字体的取舍而论,说明“八分书”产生的缘由及字体形状,虽然含混了些;次者,实际上是在强调一种有“向背”、有分势的用笔方法;后者,显然是说字的大小尺寸。

三者好比盲人摸象,各说各的。我花时间让它们三头会面,畅所欲言,原来说的是同一样东西。

我首先不放过那个次者。它是最隐秘的,也是最关键的。

编 | 辑 | 说 | 明

文图源于网络

桑莲居整理汇编

往 | 期 | 阅 | 读

侯开嘉:题壁书法兴废史

商周金文书法的风格构成与历史发展

古代的识字书与书法

李军:吴湖帆的悼亡

明代中晚期的雅贿之风与书画交易

联 | 系 | 我 | 们

投稿邮箱:2779459577@qq.com

客服微信:18065388683