容庚先生

字希白

号颂斋

1894年农历八月初六日生于广东东莞,1983年3月6日卒于广州。1925年毕业于北京大学研究所国学门。1925年任北京大学讲师。1926年至1941年任燕京大学副教授、教授,兼任北平古物陈列所鉴定委员和《燕京学报》、《考古社刊》主编。1942年任北京大学教授。1946年任岭南大学教授兼中文系主任。1952年后至去世任中山大学教授。曾兼任广东省书法篆刻家协会主任等职。1981年被批准为汉语文字学首批博士生导师。代表作有《金文编》、《商周彝器通考》。

《容庚学术著作全集》

容庚先生自述

余性钝而嗜多:年十一二,喜读说部,每日放学归来,取旧小说坐檐下读之,天黑则移向神案之油灯,其光如豆,虽竭目力,弗肯休也。《三国演义》为蒙师所不禁,读之尤熟。又于架上搜得《小石山房印谱》四册,于是磨刀与石学刻印。余年十五父病废,家产伯父主之。姊一,第二,妹三,缝纫之事皆吾母自任。稍长得读新译小说,尤喜林纾译本。于《茶花女》《不如归》读之十数过,每感极陨涕。从从兄康泰,从叔父祖椿学画,涂抹数月,不能竟学。

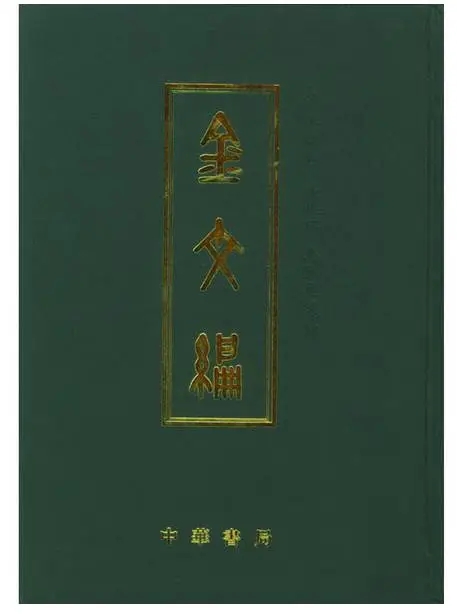

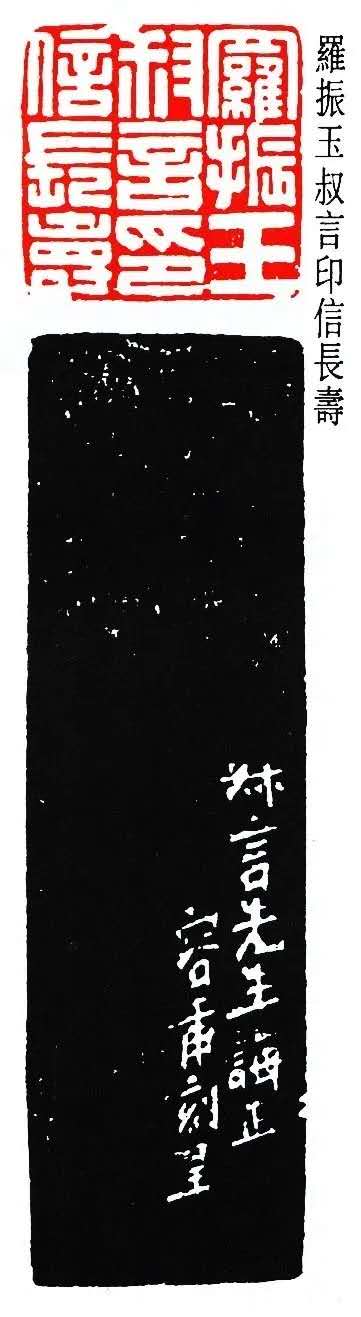

民国二年,余读书于东莞中学,四舅邓尔雅来寓余家。余兄弟课余恒与据方案而坐,或习篆,或刻印,金石书籍拥置四侧,心窃乐之。读《说文古籀补》、《缪篆分韵》诸书,頗有补辑之志。民国六年,余不复升学,拟采集篆籀之见存者,为《殷周秦汉文字》一书:一《甲骨文编》、二《金文编》、三《石文编》、四《玺印封泥文编》、五《泉文编》、六《砖文编》、七《瓦文编》、八《匋文编》。因其大小,分类摹写。民国十一年五月,余与家弟肇祖北游京师,谒罗振玉先生于天津,以所著《金文编》初稿请正,辱承奖借,勖以印行,未敢自信也。时罗先生之子福颐有《古玺汉印文字征》之作,其弟子商承祚成《殷虚文字类编》,与余不谋而合。旋余读书于北京大学研究所国学门,并假观罗先生《贞松堂集古遗文》及所藏盛昱《郁华阁金文》,陈承修先生所藏方浚益《缀遗斋彝器款识》拓本。两年之间,毕力于此,每字皆从脑海中盘旋而出,苦心焦思,几忘寝食;复经罗振玉、王国维两导师及沈兼士、马衡两教授订其谬误,《金文编》乃于十四年写定印行。当时所写定者仅上编殷周金文,其下编秦汉金文虽三易其稿,仍感材料之不足而未付印。十五年夏,任燕京大学教席,俸给略丰,得节其余资以购金石书籍拓本之属,然职务繁,未遑续成之也。十六年兼任古物陈列所鉴定委员,始得摩挲铜器,辨其真伪,成《宝蕴楼彝器图录》。那时,余喜与东莞在京乡人一起听戏、赌博、看电影、上馆子每星期率一二日以为常,间或吸鸦片、饮酒为乐。母知之,辄痛责,责而悔,悔而改,至于再三。余亦常自责曰:“汝来京胡为乎?”未尝不废然而返。余之不终于堕落者,母之教也。

民国十九年四月十九日慈母见背,欲养不待,所以报母者,惟当自奋于学,不辱其先耳。母逝以后,一意撰述,数年间陆续编撰成《秦汉金文录》、《武英殿彝器图录》、《殷契卜辞》、《金文续编》诸书。前代著书,重文字而忽花纹,欲考图饰者恒有无所取材之叹。余编《宝蕴楼彝器图录》与《武英殿彝器图录》,模拓花纹与文字并列,为著录者开其端。

满清之季,收藏古铜器者辈起,凡十余家,家皆百器以上。民国以来,故家零落殆尽,军阀构祸,国无宁岁。关、洛之民,困于饥馑,或掘虚墓,取所藏以救死,政府莫能禁。异邦之有力者,挟其多金,来相购取。于是古器外流,遂如水之就壑。复观日本滨田博士《泉屋清赏·总说》,致慨于吾国古铜器之研究尚未就绪,时代之鉴定,茫无基础,唯依自来之传说,比图录,信款识,依习惯而定其时代。此语诚然。思吾之生正当甲午中日之战,黄海海军相遇之前。先子赋诗云:“时局正需才,生男亦壮哉,高轩一再过,都为试啼来。”今者岛夷肆虐,再入国门。人方劫掠我文物,倾覆我国家。吾不学为耻耳。于是有《海外吉金图录》之辑;于是嘤鸣求友,于廿三年九月一日倡导成立考古学社,共事搜藏保护考订研究之责,并为出版考古社刊奔走。于是殚精竭力,搜集古彝器资料图片拓本,费八年之功,撰编出版《商周彝器通考》,以破“支那出土瑰宝有赖日本研究”之谬论。匪敢云善,明吾志耳。

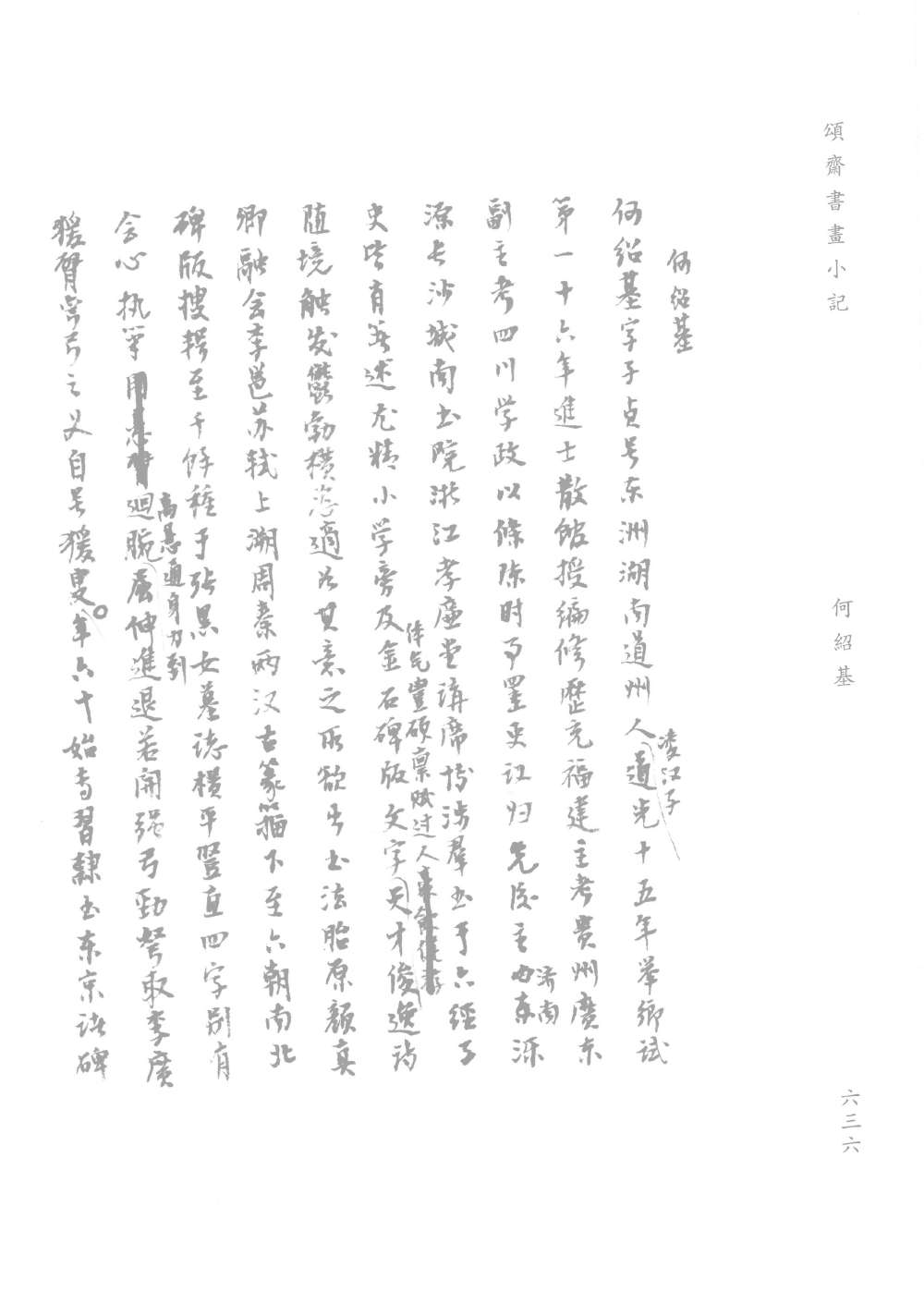

《容庚书画小记》局部

余少好书画,至北平以后,转收金石书籍,继以吉金。沦陷后,余移居上斜街东莞新馆,密迩琉璃场,因得时过书画肆之门。室人责我,以为奢于购书画而吝于购米。荏苒五年,箧衍转充。三十五年春转教广西,旋就岭南大学之聘。翌年夏挈眷而南,归装牣彝器书画。至粤,彝器之撞破者十之三,书画之霉斑者十之二;书籍约二百箱,祖遗十之三,自购十之七,加以书画,天气潮湿,一曝为劳,遂不复以收藏为职志。彝器于1957年献于广州市博物馆,书画则于1957年和1958年分两批半赠半售给广州市美术馆。在京购藏书画,意在排忧消暑。南归后,以事务劳其体,以衣食撄其心,鲜婆娑之器,无从游之人,不务正业近十载。岭南教务之余,惟以记录考订所见所藏书画为事,撰成《倪瓒画之著录及其伪作》、《记竹谱十四种》、《飞白考》、《淳化秘阁法帖考》等。另有《历代书画著录目》、《颂斋书画小记》积稿三四尺,亦十年精力所聚,谓此为《卧游图》也可,谓此为《消夏记》亦可,未忍听其湮没,聊笔记之而已。文革十年,孤身四壁,复以增补书画小记和著录目渡长夜。《丛帖目》为三十年代草创,四十年代增补,五十年代陆续增订而成,为所藏所见三百一十余种丛帖,辨真伪,撮其要,存其目,都百万言。七十年代末,中华书局香港分局许于八十年代分四册印行,冀于帖学有裨益也。

回粤三十多年,没甚成绩。可以说者:(一)与张维持君合著《殷周青铜器通论》;(二)蒙郭沫若院长鼓励,承唐兰、于省吾、刘节、梁方仲、张政烺诸先生及高景成同学提供宝贵意见,于五十年代出版修订后的《金文编》(第三版);(三)七十年代商周铜器出土甚夥,学界研究水平日高,垂暮之年逢盛世,欲最后一次增订《金文编》,圆始于斯终于斯之梦,无奈目昏手颤,不能久坐,幸有马国权、张振林二同学相助,堪可告慰。昔年校长频劝余招收研究生,今喜有徒能代劳也。

节 选

文_杨名宇

容庚一生嗜好金石与书画,源于幼时诗书门庭的耳濡目染,族中长辈如堂叔容祖椿、二舅邓汝霖、表兄邓懋勋、四舅邓尔疋等,熏陶指导,使容庚早早悟入门径。青年时从罗振玉学,得其推荐,以中学学历入读北大研究生。毕业后长年任教于燕京、北大诸高校。民国时代的大学教授,虽算不上能一掷千金,但尚算宽裕。“父亲每月薪水,一半交由母亲持家,一半用于购藏。”容庚五女容璞忆述,“居北京时期,父亲常和好友如顾颉刚等同去琉璃厂‘淘宝’。久而久之,荣宝斋每有好货,就会致电父亲去看。”对于字画,容庚如有能力购入则购,财力不足时,就借回家里,整夜不眠将之临摹,翌日归还。

收藏书画,容庚最不喜赶时髦,他曾言:“人方以大家为贵,余乃取其冷僻者;人方以有名人题跋为贵,余乃取其无题跋者……”画家吴泰称:“容老尝云:一不买宾、悲二鸿(黄宾虹、徐悲鸿),二不买仓、白二石(吴昌硕、齐白石)。其偏重文静一路。”容庚弟子、暨南大学教授陈初生忆,容老家中挂有一幅启功学生的画作,容老颇为欣赏,说值得学习。论辈分,学问,启功尚算容庚的学生辈,而容庚能盛赞徒孙辈的作品,风度可见一斑。

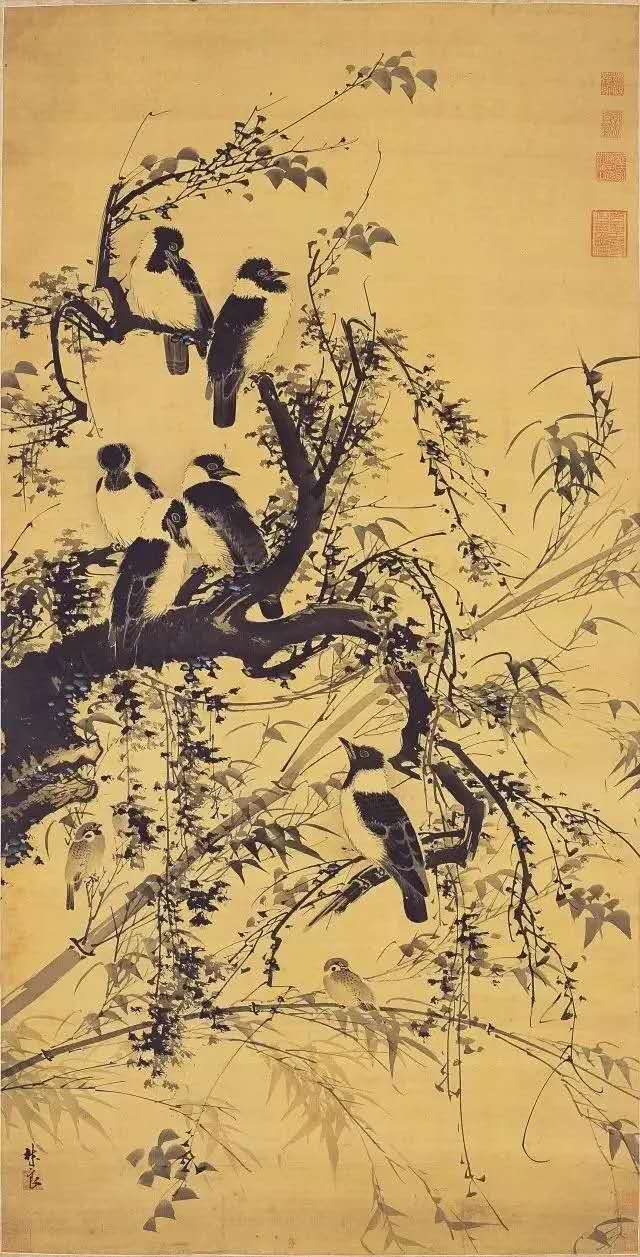

容庚收藏,鉴赏、研究兼而有之,以“人弃我取”为策略,以文献研究为依归,将所收书画辨真伪,梳源流,编成《颂斋书画录》,又为伏庐陈汉第所藏书画编成《伏庐书画录》。此二者合谱录、传记、收藏于一身,为编纂书画图录、著录书籍开一新貌。纵览容庚所藏书画,可归结三大类:古代名家、岭南书画、时贤好友。当中尤以古代篇最考眼力:如南宋佚名《云山图》、元代黄公望《溪山图》、明代戴进《山高水长图》、林良《秋树聚禽图》等名迹,是容庚收藏中的重磅之作。不仅如此,书画鉴赏家万君超称,容庚在书画收藏的过程中有意识地形成“系列”收藏。比如他收藏文徵明的《草书诗卷》后,就再收文氏的画,还渐收其子文彭、文嘉,其侄文伯仁,其弟子陈淳、钱谷等人之作。又如他收章谷的《八景图册》,续又收其子章采、章声的作品。可谓眼光独具。

南宋佚名《云山图》

明代林良《秋树聚禽图》

容庚为人,重承诺,守信义,有古人之风。1972年,容庚赴京收集青铜器资料,与启功谈书甚欢。启功欲借摹容庚所藏一本杨西亭摹古山水册。容庚允赠之。归来后却不无眷恋。直至九个月后,批评自己“不能轻诺寡信,愧对吾友,因即邮寄”。此事令启功感动不已。又画家吴灏常与容庚品书论画,尤其“文革”期间,与吴灏的往来,为晚年容庚增添一丝温馨。然而两人之间却没有互赠过藏品。容庚直率,对吴灏言,送给你不行,也不能卖给你,免得日后你的子女骂我赚你的钱。此等逸闻,至今仍是众口相传。

容璞称,父亲对于青铜器,主要是在解放前收藏。“家里有四个大箱子,里装青铜器。上铺床板,就是兄妹四人的床了。”每有客至,容庚总会向友朋分享所藏,孩子们就掀开床板,取出青铜器;送客后便又放回原处。如是再三。

越王剑

1931年秋,容庚在琉璃厂购得一柄古剑。剑格上有鸟书错金铭文,两面共有八字,其中左右各作“王戊”二字。当时容庚对“王戊”二字不十分理解。一年后此剑被古文字学家于省吾易去。后容庚在研究中发现,古剑上“王戊”应读为“戊王”,是春秋时的“越王剑”。容庚只得叹息“无眼走宝”。而于省吾在购得“越王剑”之前,已藏有“夫差剑”,故名其书斋曰“双剑誃”。1937年,容庚购得师旂鼎,于省吾甚感兴趣。容庚于是以鼎换剑。从此,于省吾的“双剑誃”只剩一剑。此亦是一番美谈,可见容庚于鉴藏中的治学点滴。

《忆容庚先生》

陈抗

本文源于《读书》1983年第9期

作者为中华书局退休编审

容庚先生字希白,是我国著名的古文字学家,中山大学教授,不幸于今年三月逝世。噩耗传来,哀思阵阵,牵起我深沉的回忆。

我似乎又来到了广州中山大学康乐园西南角那座两层的小楼里,在一楼的一

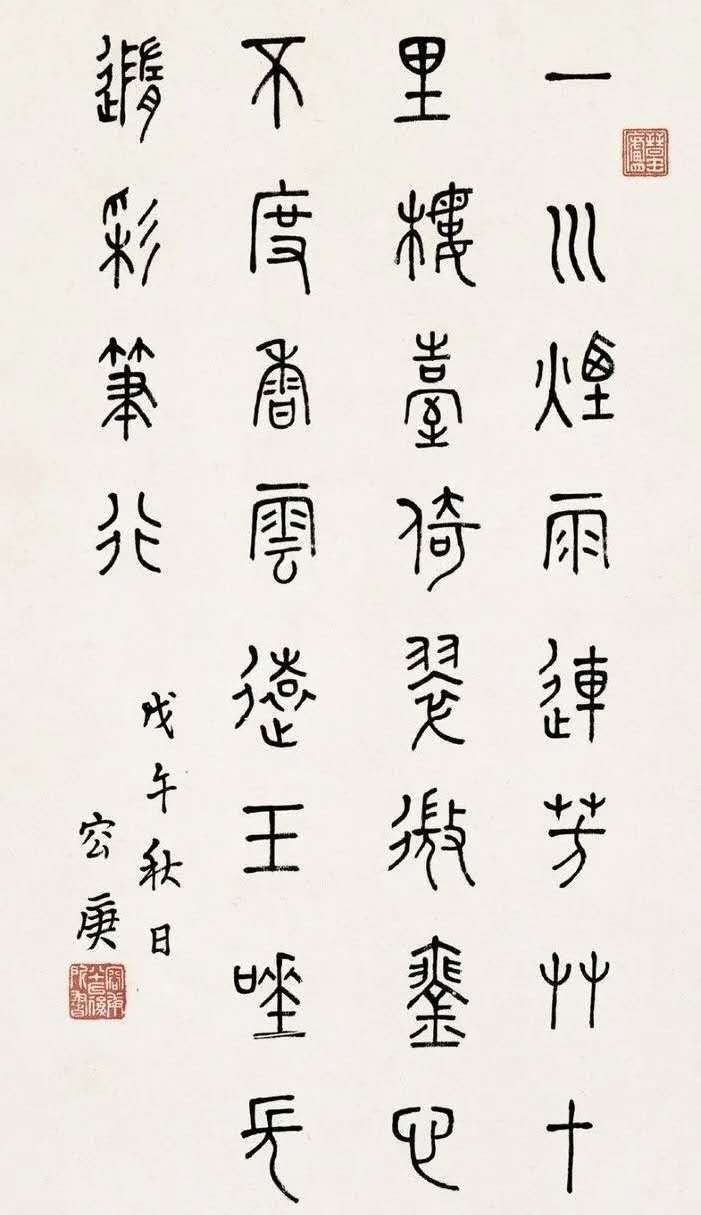

容庚先生书法

容先生曾经诙谐地笑着对我们说:“我是个中学生,现在要来教你们这些研究生了。”容先生中学毕业后没有继续升学。但他对中国古代文字的研究则早在中学时代就已开始了。先生十五岁时,即“从四舅邓尔疋治《说文》”,每天的课余时间,他跟随邓尔疋先生“或习篆,或刻印,金石书籍拥置四侧,心窃乐之”(《金文编自序》)。先生曾对我们说过:“吴大澂编了一本《说文古籀补》,有人又编《说文古籀补补》,补、补、补、补,干吗老是去补别人的呢?”先生决意摆脱前人窠臼,进行独创性的研究工作。他四处搜集资料,潜心研究,终于编成了我国第一部铜器铭文大字典——《金文编》,由此得到罗振玉的赏识,考入北京大学国学门当研究生。一九二六年毕业后,先后在北京大学、燕京大学、岭南大学及中山大学任教,成为我国著名的古文字学家。

容先生秉性耿直,从不隐晦自己的观点。当人们片面理解教学中“少而精”的原则的时候,容先生就坦率地表示:“由博才能返约嘛!”在十年浩劫开始之时,他是中山大学最早被点名批判的三教授之一。直到“评法批儒”时,他还因对抗“批孔”而继续受着冲击。他大概是中山大学受批判最久而又年事最高的一位教授了。在谈到所受的迫害时,先生颇为气愤。他曾经涨红着脸对我们说:“我差一点跳了珠江!”夹着香烟的手指也微微颤抖起来。事后得知,当年先生确曾悄然出走,在街头踯躅徘徊,真想以一死抗争。由于朋友们的开导,先生终于明白了这种做法无补于国事。从此他以泰然处之的态度应付着各种各样大大小小的批判会。“批孔”运动开始后,有人到他家里去动员,容先生的回答极其干脆:“要批你批,我是不批的!”尽管为此又吃了苦头,他也毫不在乎,常常是对他的批判会一完,他就到中大附近著名的南园酒家吃饭去了。他以他特有的方式表达了对“四人帮”导演的这幕政治丑剧的蔑视和憎恨。

能憎恨邪恶的必定拥护正义。一九七六年周总理逝世后,中大部分同学自发组织追悼会,容先生当时处境艰难,没有人去通知他参加。就在追悼队伍即将出发之时,队尾添了一位白发苍苍的老人。他拖着沉重的步伐随着年轻人缓缓来到灵堂,向总理遗像鞠躬致哀。又与同学们一起举起拳头,向总理立下誓言。这位“不速之客”就是我们的容庚先生。“拨乱反正”之后,容先生高兴地承担起培养研究生的任务,与商锡永师合作,破例招收了六名,接近解放十七年来招收研究生总数的三分之二。先生关心我们的成长,希望我们抓紧时间学习,尽快出成果。每次先生从我们寝室出来,我们要送他回家,他总摆摆手让我们回去。一次我们坚持要送,先生急了,说:“我在这里走了几十年,又不是不认得路。有这些时间,你们还不如多读点书好!”

那一段时间,容先生的心境相当好。记得一次我们陪他回家,前面一位小朋友用绳子拖着个玩具在走。容先生冷不防地踩在绳子上,小朋友拖不动了,回头一瞧,容先生急忙收起脚,“哈哈”笑了起来。原来他在和小朋友“恶作剧”。一般形容老人的形象有“鹤发童颜”之说,容先生却可谓“鹤发童心”,这是一般老人很难达到的境界。

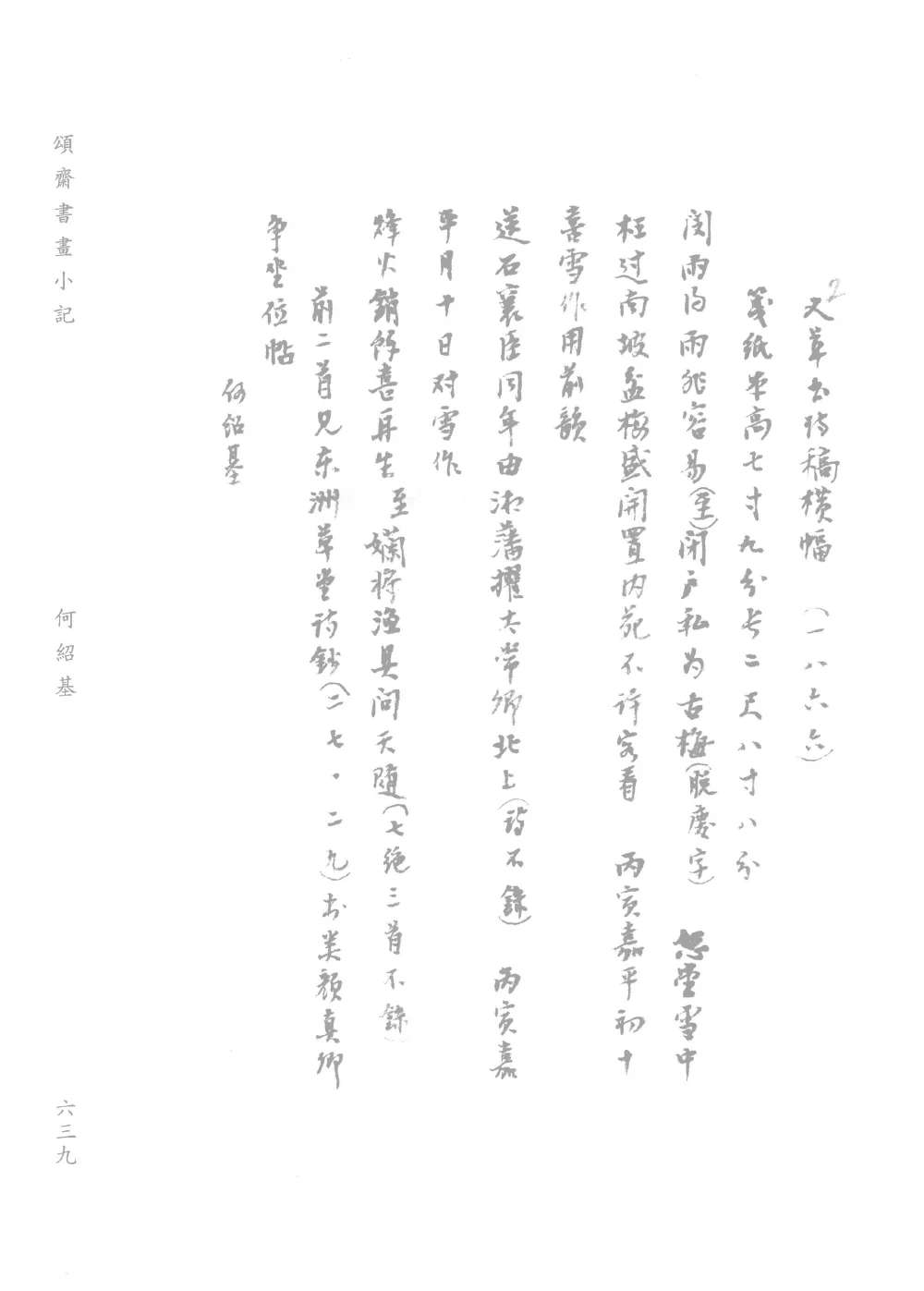

《容庚书画小记》局部

中山大学古文字学研究室藏书之富,在国内古文字学界早有定评。其中不少珍本是容、商二老的私人藏书,而今公诸同好,为后学提供了良好的学习条件。如《三代吉金文存》《商周金文录遗》《甲骨文字集释》、全套的《中国文字》以及日文原版全套《金文通释》(作者白川静签名送给容先生的)等书,即使在一般大型图书馆里也不是常常能借到,在研究室里却开架陈列着,供人随手查阅。研究室的藏书一般没有复本,刚入学时,我们只能在室内阅读。研究室离寝室较远,有所不便。我们向容先生反映后,他亲自与有关人员联系,终于使我们能一本本地借回去看了,从此节假日的时间也得到了充分的利用。容先生要求你多读书,也想方设法让你多读书。我们到容先生家里借书,从来是有求必应的。已经毕业的研究生说,当年容先生还骑着自行车亲自把他们需要的书送到寝室里来。记得我们一入学,容先生第一次到寝室里来,从提包里拿出一本《金石书录目》,问道:“你们看过吗?”我们摇摇头。他说:“那就拿去,每个人都看看。”目录学是研究的基础。容先生推荐的是一本书,我们学到的却是治学的门径。《商周彝器通考》是治古文字学的必读书,在学校图书馆里借不到。容先生就把自用的那本借给我们。这本书是容先生四十年前的力作,早为海内外学者所推崇。在书中我们见到不少容先生修改增补的手迹,还夹着一张林焘先生当年在燕京大学读书时所做的作业,是关于古文字学发展概况的,成绩九十多分。大概容先生批改完毕后忘记发还林焘先生了。

《商周彝器通考》

一九七八年郭沫若逝世。容先生拍发唁电后,追忆与郭老半个世纪的交往,心情沉重。为了帮助人们研究郭沫若的学术思想和治学道路,容先生拿出五十六封一九二九年至一九三五年间郭老从日本写给他的信,第一封信中郭老自署“未知友”。其时郭老正致力于古文字与中国古代社会的研究,然而“遁迹海外,且在乡间,万事均感孤陋”,“苦材料缺乏,复无可与谈者,殊闷闷也”(《郭沫若书简——致容庚》),因而求助于已经成名的容庚先生。容先生没有使郭老失望,他向这位素昧平生的“未知友”源源不断地提供重要的古文字拓片和出版物,在信中探讨学术问题,帮助郭老在国内的刊物上发表论文,甚至为之筹措经费。容先生以真诚的友谊帮助郭老在困难的环境中从事学术研究,这真是中国学术史上的一段佳话。然而诚笃朴实的容先生在解放后从未宣扬过此事。也许在他看来,帮助他人利用古文字材料从事研究,完全是他应该做的极普通而又极自然的事情吧。

容先生是广东东莞人,在北京度过了他学术生涯中十分重要的一段时期。《宝蕴楼彝器图录》《武英殿彝器图录》《秦汉金文录》《颂斋吉金图录》《海外吉金图录》《善斋彝器图录》以及《金文编》(第二版)《商周彝器通考》等都成于北京。当时南方的一所大学以正教授的名义聘他任教,他婉言谢绝了。北京是学者荟萃之地,故宫、琉璃厂集中了大量商周青铜彝器及铭文拓片,它为古文字研究提供了优越的条件。正因此,正教授的衔头对于容先生反而没有多少吸引力了。“嘿嘿,我宁愿在北京当襄教授,也不去当正教授!”——这句话容先生在不同场合多次说过。那种庆幸的神情至今仍清晰地浮现在我脑际。这是他一生中关于出处的重要抉择,大概是先生得意的一步。而这种出处问题的抉择也正是我们后学经常容易失策的地方,容先生常常提到它,想来不无向我们敲起警钟的意思吧!

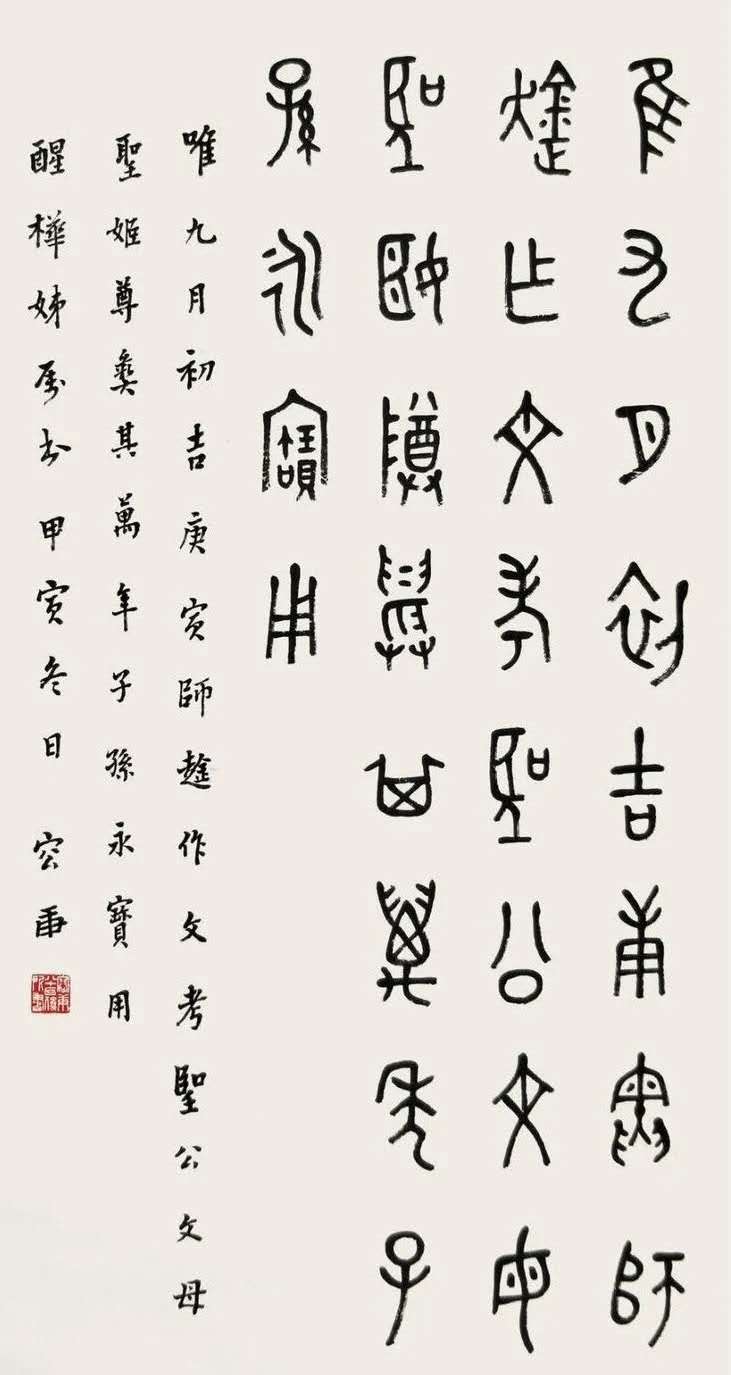

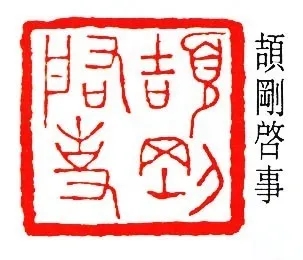

容庚先生治印

容先生的学风十分严谨。他的成名之作《金文编》已经出过三版,每版都有增益修改。第三版《金文编》出版后,又有大量有铭的商周铜器出土和传世铜器发现。为了搜集新资料,他以古稀之年亲自外出考察。每有所得,辄描记在书上。当我们翻开他手头的那部《金文编》时,就可以看到许许多多增补的字形和器名,有毛笔写的,有蓝笔写的,密密麻麻,布满行间,据统计,第四版《金文编》将新增器目约八百件,新增单字约八百个,新增异构重文约三千五百字,总篇幅将增加一半。第四版《金文编》已列为“六五”计划期间我国语言学科的重点研究项目,将由中华书局出版。它是我国古文字学研究的一座丰碑,铭刻着容先生五十多年来对古文字学的重大功绩,将永远受到后人的敬仰。

容先生是我们的指导教师,对我们始终十分亲切随和。我们每次到他家,他总要斟茶送烟,谈话在极为欢洽的气氛中进行。我们告辞时,他又总要陪我们下楼,送到门外,站在路边,目送我们远去,羊城多丽日,阳光洒满老人的全身,庞眉皓发,红光满面,微笑着向我们挥手——这就是我心中的容先生,一个永远不会淡忘的形象。

编 | 辑 | 说 | 明

文图源于网络

桑莲居整理汇编

往 | 期 | 阅 | 读

侯开嘉:题壁书法兴废史

商周金文书法的风格构成与历史发展

古代的识字书与书法

李军:吴湖帆的悼亡

明代中晚期的雅贿之风与书画交易

联 | 系 | 我 | 们

投稿邮箱:2779459577@qq.com

客服微信:18065388683