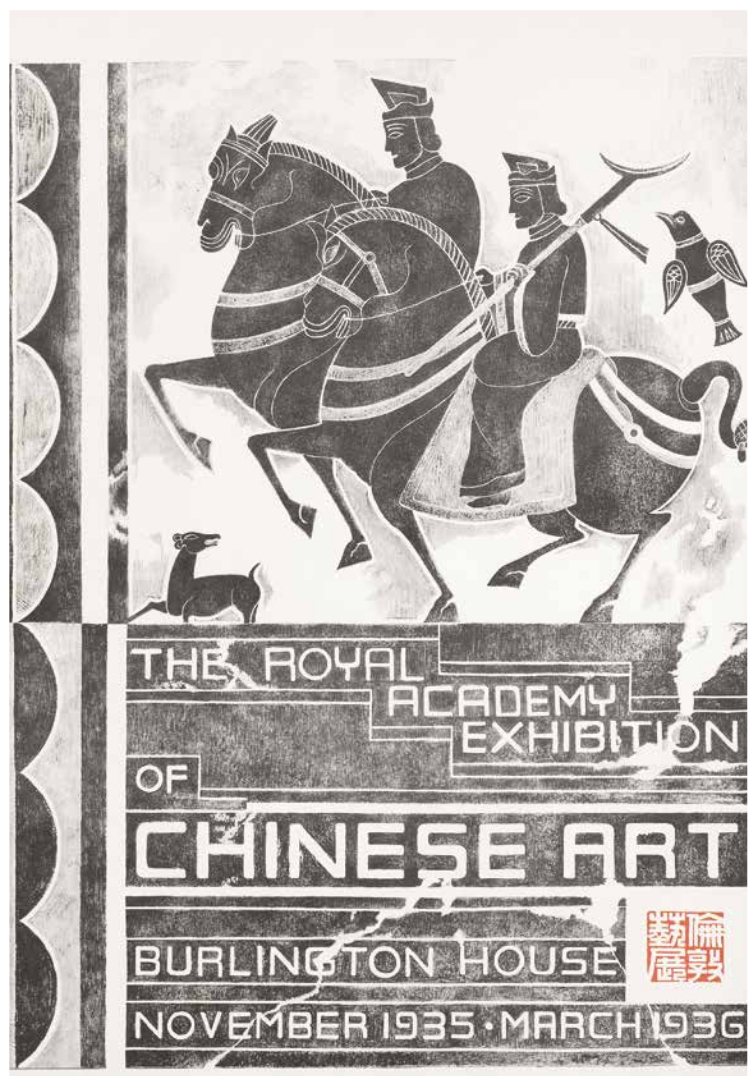

▲ “伦敦中国艺术国际展览会”海报旧影

英国皇家艺术学院藏

1934年春,英国收藏家大维德爵士(Sir Percival David)提议在伦敦举办中国艺术国际展览会(The International Exhibition of Chinese Art)。中国政府为谋求中国艺术品之国际欣赏,使西方人士得见中国艺术之伟美,提选故宫博物院、中央研究院、北平图书馆、河南博物馆、安徽图书馆等公私收藏珍品1022件赴英展览。1935年11月28日至1936年3月7日,中国艺术国际展览会在伦敦伯灵顿宫(Burlington House)皇家艺术学院(The Royal Academy Arts)成功举办。伯灵顿宫分设16个陈列室,集中展出来自15个国家收藏的3080件中国古代艺术品,数量之庞大,品类之齐全,为皇家艺术学院历届国际艺术展览会所罕见。伦敦中国艺术国际展览会历时14周,接待观众42万余人次,使西方人士得以欣赏中国历代艺术概貌,对中西文化交流产生了深远影响。

1934年2月3日,大维德会同收藏家欧摩福波罗士(G.Eumorfopoulos)、博物馆学者霍蒲森(R.L.Hobson)以及希尔爵士(Sir George Hill)、马尔科姆爵士(Sir Neill Malcolm)签署《伦敦中国艺术国际展览会备忘录》,并函请驻英公使郭泰祺转呈中国政府。(1)在备忘录里,大维德等人详细陈述了举办中国艺术国际展览会与促进国际政治交往、提升国家文化形象以及改善商业经济发展之间的密切联系。英国人士特别提出,希望中国政府能够选送故宫博物院历代收藏品以及中国今年考古发掘品赴伦敦展览,使西方人士有机会一窥中国皇家收藏的全貌,了解世界仅存最古老文明的文化结晶。(2)

◀ 郭泰祺(1889-1952),字夏初、葆东,湖北广济(今武穴)人。民国时期著名政治家、外交家。1928年后任驻意大利公使、国民政府立法委员、外交部次长、驻英国大使。

▶ 王世杰(1891-1981),字雪艇,湖北崇阳人。曾任南京国民政府教育部部长。

▲ 大维德等英国发起者致驻英中国公使郭泰祺函(中译本)

故宫博物院藏

南京国民政府教育部部长王世杰收到郭泰祺的来函及英方说帖,即于1934年3月25日专程拜访蔡元培,商议甄选故宫古物赴英展览。(3)随后王世杰即以教育部长的名义正式呈文南京国民政府行政院,以“谋国际欣赏中国艺术品,藉以表扬中国文化,增进中英感情”(4)为由,建议政府接受英国人士的提议,征选故宫古物参加展览。4月4日,国立北平故宫博物院理事会召开首次大会,经讨论决议,“如英国政府对于物品之安全,自起运之地点起能负责充分保障”(5),理事会则可赞同选取故宫博物院所藏书画、金石、陶瓷各项珍品赴英展览。

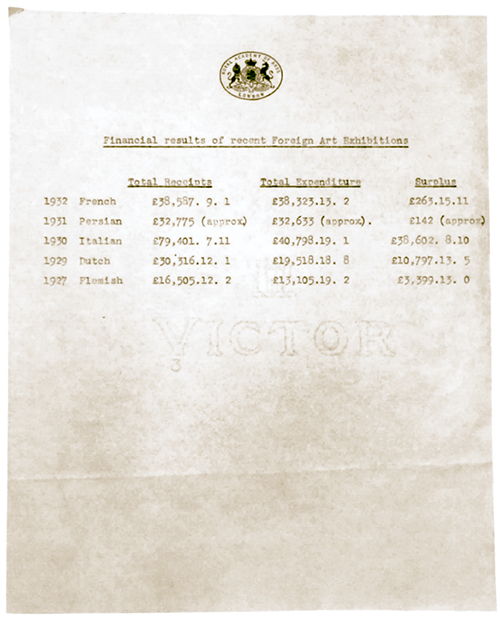

1934年6月至8月间,大维德多次致函郭泰祺,就展览筹备会的组织框架和职能分工、展览会的场地和举办时间以及古物的运输安全和商业保险等问题进行协商。首先,关于筹备会的组织和分工。英国方面,伦敦中国艺术国际展览会拟成立执行委员会,并分设选择委员会、财务委员会和外务委员会,以推进展览会各项事宜。其次,关于展览时间。获中国政府原则上同意后,英方将展览时间定为1935年11月25日至1936年3月25日,以迎逢英王乔治五世(George Frederick Ernest Albert)登基25周年纪念。对此,中方提议展览开幕时间提前至1935年11月12日——孙中山的诞辰日。最终,受伯灵顿宫交付使用日期以及布展所需时间的限制,展览会开幕时间拟定为1935年11月28日。第三,关于展览场地。经多方考量评估,英方于1934年8月9日致函中国政府,提议选址伯灵顿宫作为展览场地,并建议由皇家艺术学院负责展览的策划与运营。(6)二十世纪二三十年代,皇家艺术学院已经在伯灵顿宫成功举办了比利时、荷兰、意大利、波斯(1935年更名伊朗)、法兰西等国的艺术展览会。基于伯灵顿宫的社会声望和皇家艺术学院的展览运营经验,中英双方对此没有异议。

◀ 大维德爵士

▶ 皇家艺术学院历届国外艺术展览会财务结算表 英国皇家艺术学院藏(从此财务结算表可以看到,二十世纪二三十年代,皇家艺术学院已经在伯灵顿宫成功举办比利时、荷兰、意大利、波斯、法兰西等国的艺术展览会)

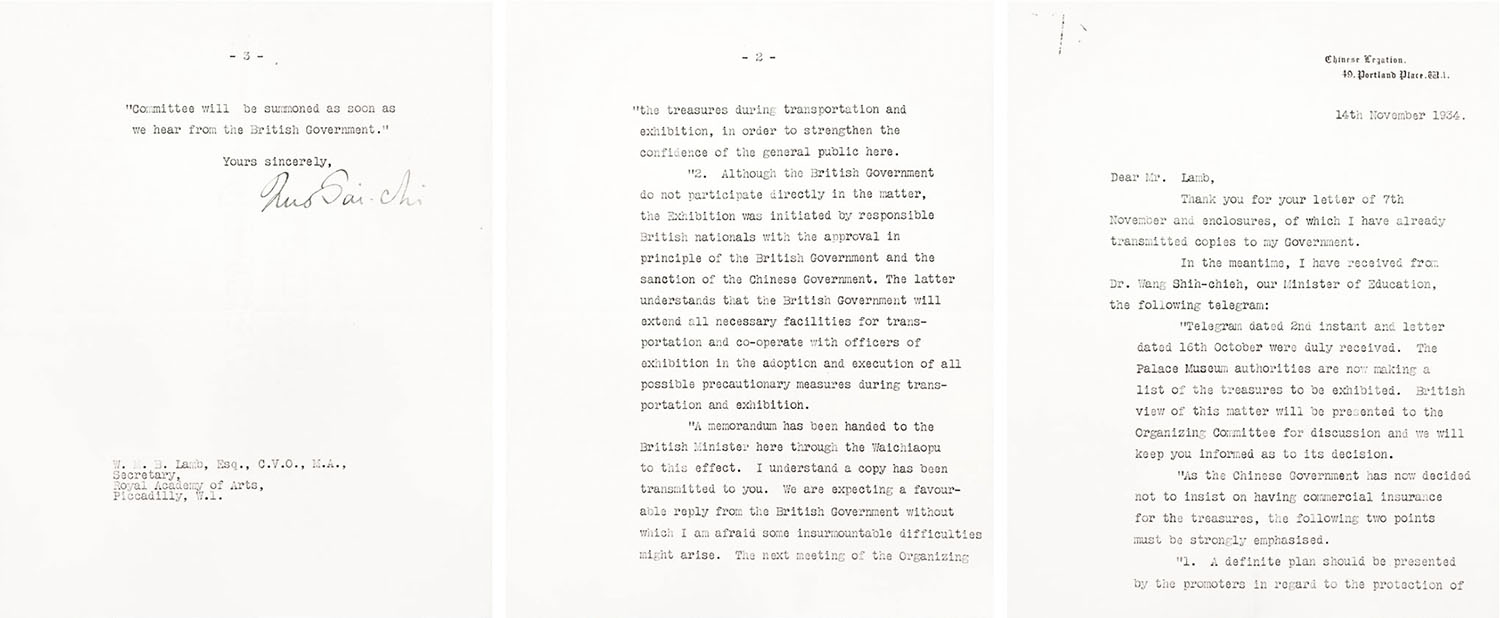

▲ 驻英公使郭泰祺致皇家艺术学院秘书长兰姆信札(信中郭泰祺转告兰姆:南京国民政府行政院不再坚持为古物购买商业保险,但特别强调,英方发起人必须明确古物运输和展览期间的安全保障办法,以增强中国民众的信任;在古物运输和展览期间,英国政府应当动用所有必要的运输设施,与展览人员共同采取和执行所有可能的预防保护措施。)

关于古物运输与商业保险的问题,1934年6月8日大维德爵士等人在致驻英公使郭泰祺的函件中明确提出两点建议:一、为节省保险费,拟照历次展览会成例,将展览物品降低估价;二、为求经济而稳妥,展览品拟由中英两国代表由上海直接护送至伦敦,分装数艘邮船运送。(7)然而,对于中国而言,如此大规模征选古物远赴海外展览尚属首次,故宫博物院理事会应允征选古物参加伦敦展览有一个前提条件,就是英国政府能够对赴英展览物品的安全予以充分保障。为说服中方理解并接受上述两项提议,英方在1934年8月14日的备忘录中特别强调了古物运输的安全措施以及采用经济方案的理由:一、之前在伯灵顿宫举办的所有国际展览中,各国政府和博物馆出借的艺术品均未予以保险;二、确保参展物品安全的首要程序是专业细致的包装;三、以古物往返上海与伦敦的距离以及出洋十个月的时间来计算,估价一百万英镑的古物需支付保险费1.35万英镑。结合这三点,英方认为“为中国古物花费巨额的保险费,是非理性的浪费。”(8)对此,郭泰祺于10月15日的中英双方非正式座谈会中予以明确答复:“如果没有充分的安全保障,中国政府是不会冒险将国宝送往国外展览的。”(9)

中国古物是否予以保险,成为伦敦中国艺展筹备中至关重要的问题。为解决这一问题,中英双方又进行了多次沟通与协调。1934年10月31日,王世杰电告郭泰祺,中方大多数人仍坚持“应为古物购买保险”,但行政院决议“商业保险可不必有”,但要求英方发起人“应为古物安全谋求切实保障办法”。(10)11月14日,郭泰祺转告英国皇家艺术学院秘书长兰姆(W.R.M.Lamb)南京国民政府行政院不再坚持为古物购买商业保险,但特别强调两点:一、英方发起人必须明确古物运输和展览期间的安全保障办法,以增强中国民众的新任;二、在古物运输和展览期间,英国政府应当动用所有必要的运输设施,与展览人员共同采取和执行所有可能的预防保护措施。(11)

南京国民政府同意古物赴英展览不予保险,引起中国学术界的强烈反对。1935年1月20日,陶孟和、王力、朱自清、梁思成等30人联名发表意见,反对中国政府选送故宫古物运英展览,并对古物出洋保险问题提出质疑:“故宫博物院为吾国立唯一之博物院,何得以其宝贵之收藏选送海外并保险而无之耶?”(12)对此,伦敦中国艺展筹备委员会公开函复陶孟和等人的质疑,详细解释行政院关于古物安全的考虑:保险既须耗费大宗保险费,其结果最多只能谋金钱的补偿,并不能增加物品的安全,政府所重视的是物品本身的安全,不是金钱的补偿。(13)

1935年1月底,英国海军部致函皇家艺术学院秘书长兰姆,决定派遣巡洋舰加尔各答号(Calcutta)或巡洋舰萨福克号(Sufolk)护送中国艺术珍宝。(14)二月,王世杰函复郭泰祺,同意“六月由萨福克号军舰载运古物珍宝”,进而明确“故宫古物可以不予保险”。(15)至此,中英双方就古物运输及安全问题终于达成一致意见。

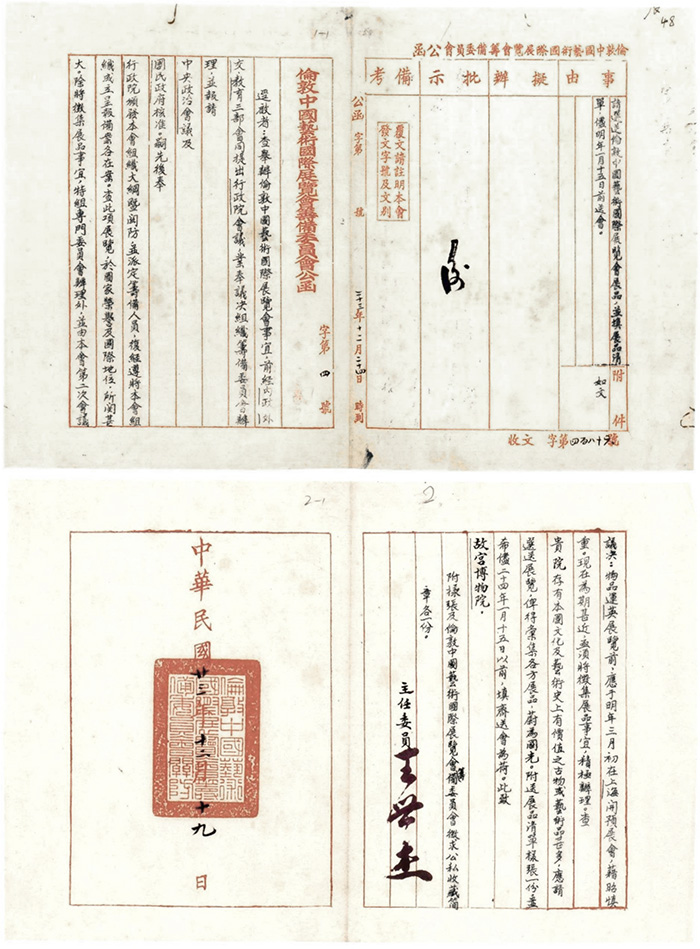

根据中英双方达成的基本意见,南京国民政府教育部和故宫博物院积极开展筹备工作。1934年9月26日,国立北平故宫博物院理事会召开第三次常务理事会议,讨论通过王世杰所提《伦敦中国艺术国际展览会筹划近况报告》和《关于选取本院物品参加伦敦中国艺术国际展览会办法》。此项议案形成三个重要意见:一、拟设立“伦敦中国艺术国际展览会筹备委员会”,直接隶属行政院,负责展览会筹备事宜。二、明确展品择选的基本程序:先由伦敦中国艺展筹备委员会设专门委员7至10人,负责展品预选工作;再由中英双方合组选择委员会,重加抉择、装箱、包扎,运往英国展览。三、商定故宫古物选送办法:由故宫博物院院长马衡指定5至7人,会同伦敦中国艺展筹备委员会选择委员,就故宫博物院所藏之足以代表中国艺术文化者拟定选单。

按照理事会第三次常务会议的决议,1934年10月,“伦敦中国艺术国际展览会筹备委员会”正式成立(以下简称“伦敦中国艺展筹备委员会”),教育部部长王世杰为主任委员,行政院秘书长褚民谊为常务委员。筹备委员会下设办事处,杨振声任总干事,雷震、薛铨曾任秘书。筹备会分设铜器、瓷器、书画等若干专门委员会,延请唐兰(长于鉴别铜器)、容庚(长于鉴别铜器)、郭葆昌(长于鉴别瓷器、书画等)、朱文钧(长于鉴别书画)、陈汉第(长于鉴别书画)、邓以蛰(长于鉴别书画)担任委员,征集择选参展物品,拟定展品品类及标准。(16)随即,马衡院长会同筹备委员会总干事杨振声,约集专门委员商议展品择选方案。11月4日,专门委员会在北平团城召开第一次会议,决定延请唐兰、容庚拟定铜器展览标准,郭葆昌拟定瓷器展览标准,朱文钧、陈汉第、邓以蛰拟定书画展览标准。(17)

▲ 国立北平故宫博物院各种专门委员名单

▲ 伦敦中国艺术国际展览会筹备委员会公函

故宫博物院藏

1934年12月6日,伦敦中国艺展筹备委员会召开第二次会议,形成两项重要决议:一、在展览古物运出之前,在国内先行举行预展,回国时亦举行展览,以示公开;二、与本国文献有特殊重要价值之古物,不运往展览。此外,专门委员会负责参展物品的初选,并“依艺术史上发展次第作为有系统之展览”。(18)1935年1月24日,故宫博物院驻沪办事处按照提选目录开箱遴选展品,是为初选,共计提选文物2054件。自2月26日起,伦敦中国艺展筹备委员会聘请专门委员审查初选文物,郭葆昌任瓷器审查委员,李济与唐兰任铜器审查委员,邓以蛰、徐悲鸿、顾树森、叶恭绰、吴湖帆、蒋榖孙等任书画审查委员。(19)经审查的文物另装入博字号箱,编印博字号清册,总计提选文物1431件,是为复选。自3月16日起,复选文物经由中英双方委员重新审查,总计提选文物735件,是为决选。

决选过程中,中英双方委员在展品选择与策展理念的差异逐渐凸显。中方专家根据的是故宫博物院理事会“足以代表本国艺术文化者拟定选单”和筹备委员会“依艺术史上发展次第作为有系统之展览”等指导意见进行展品择选,商周鼎彝、宋元书画、明清瓷器等皆受到中方选择专家的重视。尤其是被视为“国之重器”的青铜器,几乎汇集了当时中国主要文化机构最为重要的藏品(包括传世品和出土品),共计108件。其中清宫旧藏传世青铜器计96件,由故宫博物院和古物陈列所选送(其中河南选送的8件为1923年发掘出土的“新郑彝器”,安徽选送的4件是1930年寿县出土的青铜器群)。瓷器出品则以明清官窑瓷器为大宗,且仅限故宫博物院出品,总计352件。书画出品仅限故宫博物院和古物陈列所,尽量选出各画派重要作家的代表作品,总计175件,依照艺术史的发展予以罗列,“观者亦可得中国书画家之大凡及其特色”。(20)

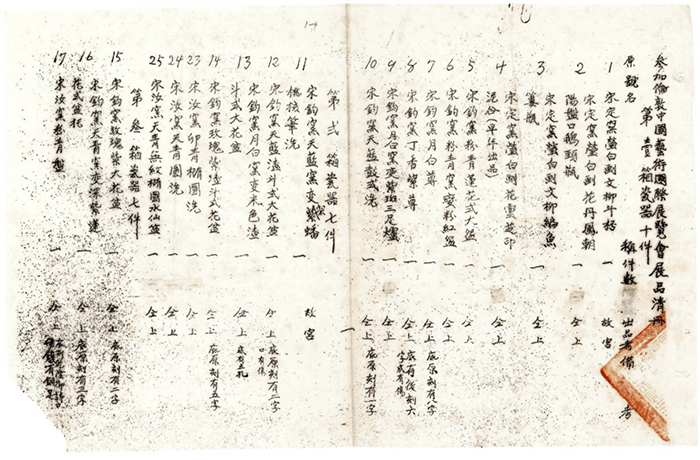

▲ 参加伦敦中国艺术国际展览会展品清册(局部)

故宫博物院藏

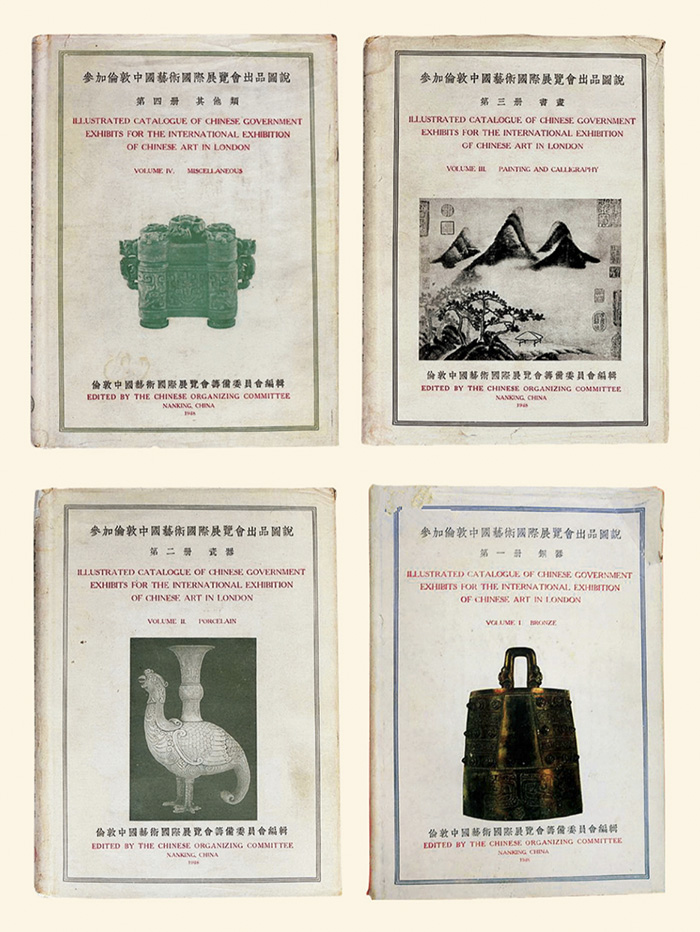

《参加伦敦中国艺术国际展览会出品图说》

1936年商务印书馆将伦敦艺展展出的中国文物汇编成册

(cr.肖伊绯《伦敦中国艺术国际展览会争议始末》)

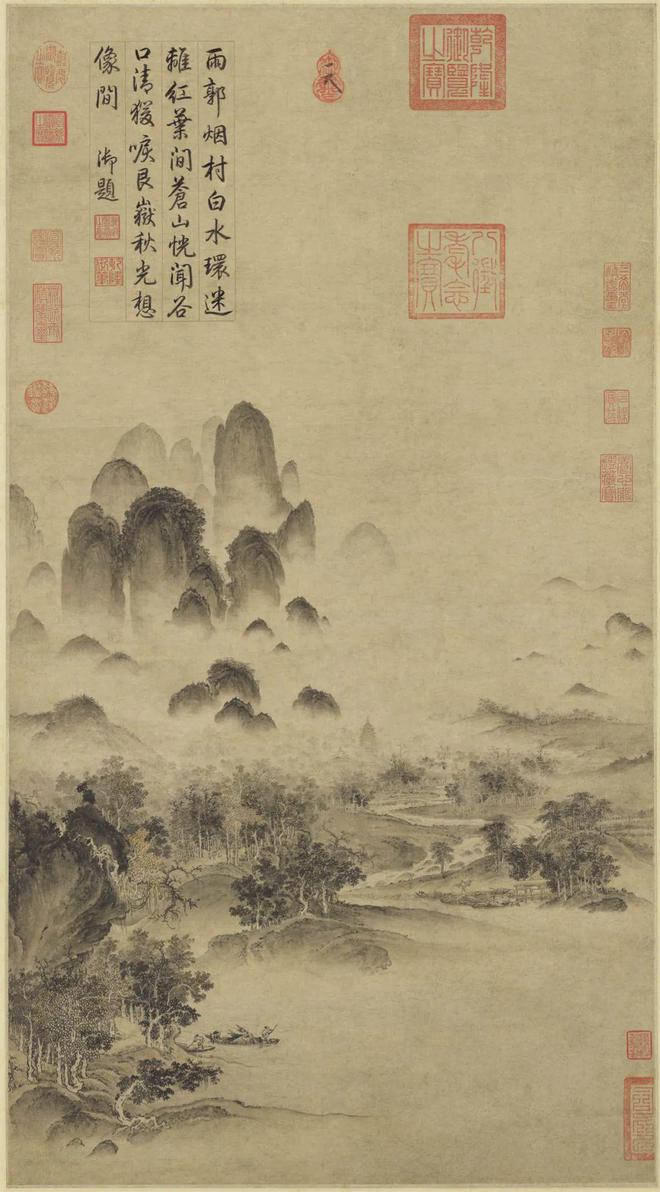

▲ 南宋 赵佶《溪山秋色图》 97×53cm

设色纸本 台北故宫博物院藏

然而,英方专家则认为,中方专家精心挑选的这些艺术经典之作恐怕多数英国民众不能欣赏。1935年3月28日,大维德爵士代表英方专家向伦敦中国艺展筹备委员会提出曾璇展品的要求,主要为100余件书画作品。(21)最终,因藏品为特殊重要之件或保存状况较差等原因,筹备委员会拒绝了30余件书画的增选要求,包括赵孟頫的《鹊华秋色》、李唐《万壑松风图》、宋徽宗《溪山秋色图》、怀素《自叙帖》等。(22)那些被中方专家视为文人绘画的经典之作,英方选择委员则因其没有乾隆皇帝的题款、印章而不予入选。相反,宋元帝后画像以及御笔书画(如顺治画钟馗、乾隆临摹苏子瞻书法、跋黄子久富春山居图等)深受英方委员的重视。英方专家对中国古代帝王及其皇室艺术趣味展品的偏爱,让注重艺术品的艺术价值和文化地位的中方专家极感惋惜,甚至不解。在回应各界对上海预展会书画的批评意见时,筹备委员会专门委员吴湖帆公开解释:“大半因无乾隆御题之原因,均不得英方专家之赏识而落选。”(23)(待续)

注:(1)原标题:《在展览叙事与文化建构之间——伦敦中国艺术国际展览会》。作者:徐婉玲,故宫博物院故宫学研究所研究馆员,主要从事故宫博物院史和近代中国博物馆史研究。

(2)为便于阅读,将文中部分原以文字呈现的数字改用阿拉伯数字。

文中引用:

(1)Memorandum on an International Exhibition of Chinese Art in London January 3,1934,英国皇家艺术学院图书馆藏档案,卷宗号RAA/SEC/24/25/1。

(2)《伦敦中国艺术展览会说帖》,《故宫博物院 • 陈列展览类》卷一〇九,第29~32页。

(3)王世儒《蔡元培日记》,北京大学出版社,2010年,第367页。

(4)《教育部呈文(抄件)》,故宫博物院藏档案,《故宫博物院 • •章制记录类》卷五一。

(5)《国立北平故宫博物院理事会公函》,载《北平故宫博物院参加伦敦中国艺术国际展览会史料选辑》,《民国档案》2010年第3期。

(6)Letter to the Chinese Minister,August 9,1934,英国皇家艺术学院图书馆藏档案,RAA/SEC/24/25/1。

(7)Letter to the Chinese Minister,June 8,1934,英国皇家艺术学院图书馆藏档案,RAA/SEC/24/25/1;另见《致驻英中国公使函》,故宫博物院藏档案,《故宫博物院 • 陈列展览类》卷一〇九。

(8)Memorandum on An International Exhibition of Chinese An in London,August 14,1934,皇家艺术学院图书馆藏档案,RAA/SEC/24/24/1。

(9)Notes of Informal Discussion held on Monday,15th October,1934,at 5:30 p.m. at the Proposed Exhibition of Chinese Art.皇家艺术学院图书馆藏档案,RAA/SEC/24/25-1。

(10)Letter from Guo Taiqi to Sir Percival,October 31,1934,英国皇家艺术学院图书馆藏档案,RAA/SEC/24/25/10。

(11)Letter from Guo Taiqi to Lamb,November 14,1934,英国皇家艺术学院图书馆藏档案,RAA/SEC/24/25/1。

(12)《学术界反对古物运英展览 王力陶孟和等发起之意见书》,《大公报》(天津)1935年1月20日。

(13)《古物运英展览之安全办法》,《外部周刊》1935年第47期。

(14)Letter from the Admiralty to Lamb,January 30,1935,英国皇家艺术学院图书馆藏档案,RAA/SEC/24/25/7;另见 Letter from the Secretary to Stephen Gaselee,January 31,1935,英国皇家艺术学院图书馆藏档案,RAA-SEC-24-25-10。

(15)Letter from Guo Taiqi to Lamb,February 15,1935,英国皇家艺术学院图书馆藏档案,RAA/SEC/24/25/7。

(16)上述6名专门委员皆受故宫博物院之聘,唐、容、郭、朱、陈五氏为特约专门委员,邓为通讯专门委员。见《各种专门委员名单》,中国第二历史档案馆藏,全宗号:二(4)529。

(17)《伦敦中国艺术国际展览会筹备委员会专门委员会第一次会议录》,故宫博物院藏档案,《故宫博物院 • 陈列展览类》卷九四。

(18)《伦敦中国艺术国际展览会筹备委员会专门委员会第二次会议录》,故宫博物院藏档案,《故宫博物院 • 陈列展览类》卷九四。

(19)《国立北平故宫博物院驻沪办事处一九三五年二月份工作报告》,《国立北平故宫博物院驻沪办事处一九三五年三月份工作报告》,故宫博物院藏档案。

(20)《艺展预展第十六日 • 顾树森公毕返京》,《申报》1935年4月24日。

(21)Report on the Work of the Selection Committee in Shanghai,英国皇家艺术学院图书馆藏档案,RAA/SEC/24/25/1。

(22)Paintings and Calligraphy Asked for But not Sanctioned,英国皇家艺术学院图书馆藏档案,RAA/SEC/24/25/1。

(23)吴湖帆《对预展书画部各家批评之解释》,《大公报》(天津)1935年5月5日。

1. 庄灵:故宫文物南迁往事(上)

2. 庄灵:故宫文物南迁往事(下)

3. 虞云国:记五十五年前的一场“无国交”、

“没书协”的中日书法交流

4. 何慕文:方闻与大都会博物馆亚洲艺术收藏

5. 王立梅:北宋祖刻《淳化阁帖》的回归之路

6. 万君超:美国收藏家顾洛阜

原文刊载于《紫禁城》2021年10月,

桑莲居整理汇编。

转载请注明出处。

客服邮箱:2779459577@qq.com

客服微信:18065388683