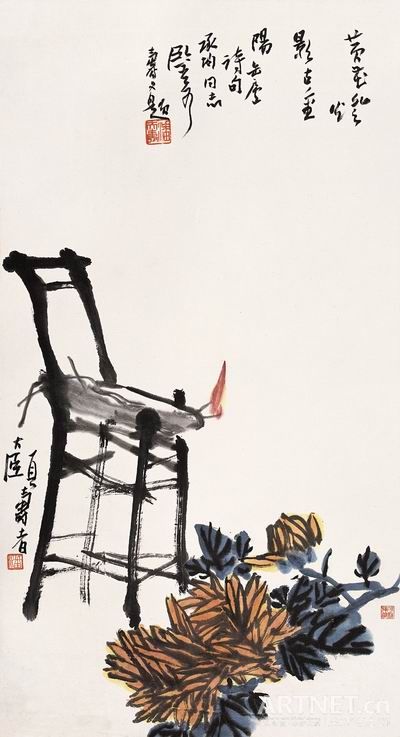

《菊花》潘天寿

未必清净:李叔同与潘天寿

潘天寿曾是弘一大师李叔同在浙江省立第一师范学校时的学生,后来成了闻名海内外的大画家。1954年,潘天寿在美术协会的成立大会上披露,早在20世纪30年代初,他自己曾不堪世俗而萌发过出家当和尚的念头,后经老师弘一大师的劝阻,才免于削发为僧。

此事初听起来委实让人感到奇怪,因为大师平生遇到他当年的学生或朋友,总是劝他们多念佛、多亲近佛,潘天寿有意出家,弘一大师为何要阻止呢?

这件事的直接起因与潘天寿的性格有关。潘天寿是一位性情耿直而为人又正直的人。在上世纪二三十年代,他虽也在中国的美术界有一定的地位,名望甚大,可名望并不与他的心境成正比。当时的中国情状,中国美术界的空气令包括他在内的一切正直的艺术家痛心疾首。他似乎很消沉,想到了自己当年的老师李叔同,也想像老师一样飘然到佛界那块净土中去,他特意到当时正住在杭州烟霞寺的弘一大师那里请求开导。不料弘一大师却对他说:“别以为佛门清静,把持不住一样有烦恼。”弘一大师一席话终于打消了潘天寿的出家之念,此后潘天寿潜心艺术,最后成了中国画的开风气之人物。

《濠乐图》 潘天寿

弘一大师这样做,或许是他以为,学佛,信佛,乃至出家,是要建立在信仰的基础之上的,若只是因为眼前对现实不满,对社会的不平、烦恼,一时冲动而出家,并非是真正的信佛,其根基不深,即使出家也无可赞许。

从潘天寿后来的作品中,人们仍能体味到他还是具有很深的佛教思想的。他对弘一大师一直敬如贤师,在他的画室里就挂有弘一大师题写的对联:“戒是无上菩提本,佛为一切智慧灯。”潘天寿曾一度使用诸如“心阿兰若住持”、“懒头陀”、“懒道人”、“居士”、“指头禅”等名号。潘天寿的画中也经常出现诸如僧人、佛像、佛寺等形象,甚至他的一幅有名的代表作就是《达摩》。潘天寿也写过《佛教与中国绘画》一文,详细阐述佛教与绘画之间的关系。这些都可以看出潘天寿对佛教始终有浓厚的兴趣。

李叔同书

改天再约:李叔同与欧阳予倩

欧阳予倩称得上是中国现代话剧艺术的开山祖之一,但他参加李叔同等在日本创办的中国第一个话剧团体春柳社,却是在李叔同主演了《茶花女》之后。欧阳予倩在《回忆春柳》一文中回忆自己曾与李叔同同台演出《黑奴吁天录》。一般认为,《黑奴吁天录》是中国话剧界创作的第一个剧本,自那以后,李叔同又演出过独幕剧《天生相怜》,仍饰旦角。为了春柳社,李叔同投入了大量的精力,也花掉了不少金钱。

欧阳予倩加入春柳社后,很快就发现李叔同是剧团中最有才华的人。但欧阳予倩也觉得李叔同脾气异常,有一次李叔同与欧阳予倩相约早上8点钟在上野不忍池畔的住所见面,由于当时欧阳予倩住在与李叔同住所相距甚远的地方,加上路上不免被车子耽误,他匆忙赶到李叔同住所的时候已比相约时间晚了5分钟。岂知就因为他迟到了这短短的5分钟,当欧阳予倩将名片递进去后,李叔同开窗子对他说:“我和你约的是8点,可是你已经过了5分钟,我现在没有工夫了,我们改天再约吧。”

李叔同说完即向欧阳予倩点点头,关上窗子就再无音息了。欧阳予倩无奈,只得自认倒霉而打道回府。对于李叔同的这种脾性,欧阳予倩倒也能理解,他觉得李叔同“律人很严,责己也严,我倒和他交起来”。

《愚公移山》 徐悲鸿

心窃慕之:李叔同与徐悲鸿

1939年,已迁居新加坡的广洽法师为祝弘一大师60寿辰,特请正在新加坡举办画展助赈的徐悲鸿为大师造像。徐悲鸿欣然接受,画了一幅弘一大师的油画肖像——这是经常被收录各种弘一大师纪念集中的那幅画。徐悲鸿本人显然对这幅画也很重视,1947年他又为此画补写了题记一则:“早岁识陈君师曾,闻知今弘一大师为人,心窃慕之……”表达了对弘一大师的景仰之情。

如今弘一大师李叔同的孙女李莉娟居士在《对我祖父的思念》一文中提供了这样一则新鲜的材料,她在文中写道:“不久前,听徐悲鸿先生廖静文老师给我讲了两个故事:在我祖父出家后,徐悲鸿先生曾多次进山看望我祖父。一次,徐悲鸿先生忽然发现山上已经枯死多年的树枝发出新嫩的绿芽,很纳闷,便问我祖父:‘此树发芽,是因为您——一位高僧来到此山中,感动了这棵枯树,它便起死回生?’祖父说:“不是的,是我每天为它浇水,它才慢慢活起来的。”

《追风》 徐悲鸿

李莉娟还写道:“还有一次,徐悲鸿先生又来看望我祖父,他看见一只猛兽在我祖父跟前走来走去,没有伤害人的意思,很感到奇怪。便问:“此兽乃山中野生猛兽,为何在此不伤人?”我祖父说:“早先他被别人擒住,而我又把它放了,因此它不会伤害我。”

以上情节,原出于徐悲鸿先生的夫人廖静文女士之口,当有一定的可信度。然而,除此之外,却几乎没有任何旁证材料,而徐悲鸿先生自己的一些回忆也没有提及,人们如今只能对此持存疑的态度了。