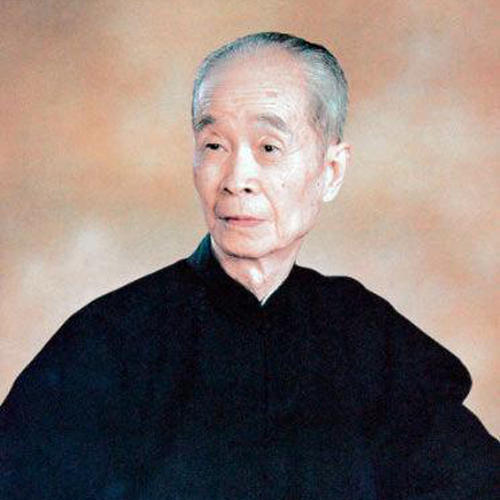

在书画鉴定界,这个业界的权威者,必定要是个绝对能够服众的角色。徐邦达(1911-2012)字孚尹,号李庵,又号心远生、蠖叟,浙江海宁人,生于上海。 1953年以各地征集和收购到的3500幅珍贵书画作品为基础,重建故宫博物院书画馆。他在中国书画鉴定界是神话一般的存在,据说一件书画展开半尺,他就能知道是何许人何许作品,而随着深入了解会发现,他的神话,无不是他严谨的学者态度和平和淡泊的处世心态所带来的。“徐半尺”的雅号名不虚传,他的传奇,都在这里。

潜心鉴定抢救珍品文物

在中国书画鉴定界,徐邦达被尊称为‘国眼”,与已经去世的谢稚柳、启功并称为中国书画鉴定三大家。他的人生经历堪称传奇,—件件古书画珍品经他搜寻、鉴定,重新入世,就是一个个令人着迷的发现故事。

20世纪30年代,徐邦达发现乾隆皇帝曾经御笔亲题为真品的黄公望的《富春山居图》,实为赝品。

《富春山居图》,世传乃黄公望画作之冠。此画卷为六接的纸本,即由六张纸连成的画卷。清顺治年间,此卷藏于宜兴收藏家吴洪裕手中,后来吴病入膏盲时,因为非常珍爱此卷,就准备把它付之一炬,用于殉葬。吴的一个侄子不忍心将此名物化为灰烬,于是在烧画的时候趁吴不备,把别的画卷扔了进去,把这幅画给抢了出来,但是首段的—小部分(大约有四尺多)还是被烧损了(吴此举只烧了六张中最前面的一张,剩下的五张未烧)。

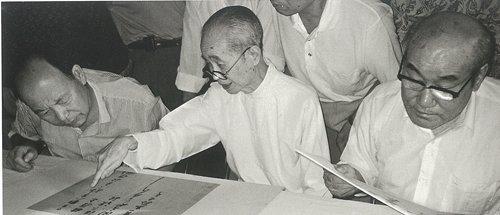

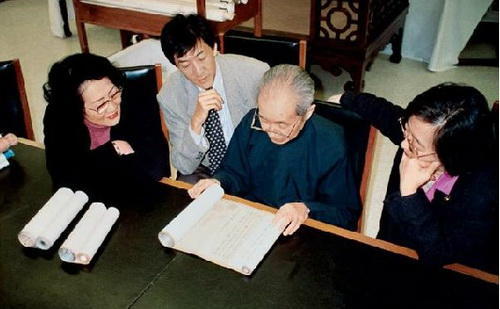

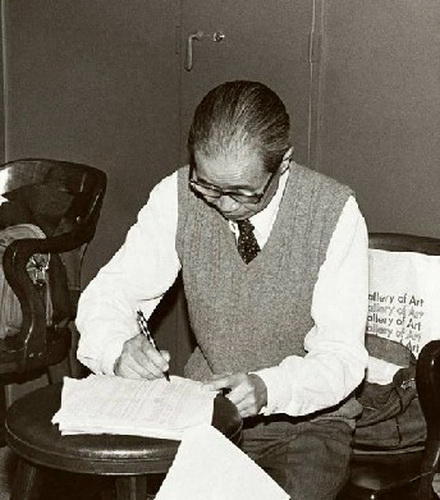

徐邦达与刘九庵看画

后来有收藏家将此损卷的烧焦部分细心揭下,重新接拼后(大约有五六寸长)居然正好有一山一水一丘一壑之景,几乎看不出是经剪裁后拼接而成的,真乃天佑。于是人们就把这一部分称作《剩山图》。值此,原《富春山居图》被分割成《剩山图》和《富春图》两部分,身首异处。乾隆年间,《富春山居图》被收藏入宫中,乾隆对此画大加叹赏,屡屡题赞。可谁料这幅画竟是伪作。后来真画进了宫,乾隆觉得特别没面子,他便在真画上题字示伪,故意颠倒是非。

20世纪30年代,故宫重要文物南迁,万余箱的珍贵文物分5批先后运抵上海,后又运至南京。文物停放上海期间,徐邦达在库房里看到了这两幅真假《富春山居图》,经过仔细考证,他发现乾隆御笔题说是假的那张,实际是真的,而乾隆题了很多字说是真的那张却是假的,还千古名画一个真实的面目。

“文革”结束后,徐邦达已届古稀,可他不顾年迈,不辞劳苦,带领故宫一批中青年助手跑遍了全国百分之八十以上的省、市、区的博物馆、文苗会、文物商店,对各地所藏古书画进行了一次综合考察。此次考察耗时五六年,行程数万里,鉴定书画作品约4万件。这次考察期间,收获很多,一些珍贵古书画作品硬是被徐邦达从废纸堆中找出来的。

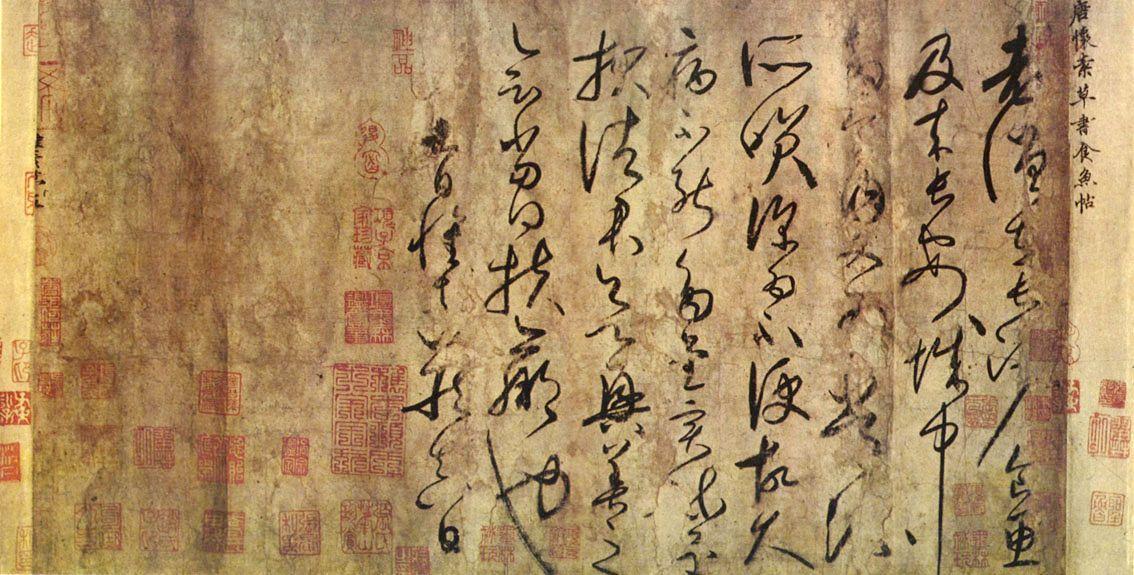

怀素《食鱼帖》(古摹本) 水墨白麻纸本手卷 原藏于青岛市博物馆

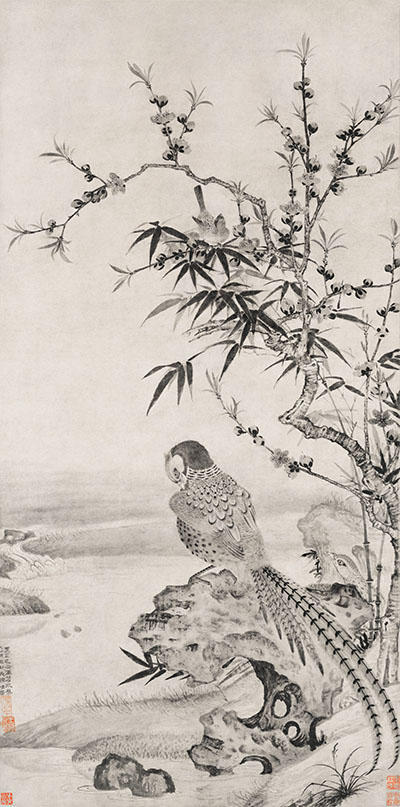

王渊《桃竹雉鸡图》

国宝级的稀世珍品唐摹本《食鱼帖》便是在徐邦达的手中从废纸堆中脱身而出的。当年他在青岛博物馆完成了几天的鉴定工作准备离开时,询问馆里的工作人员还有没有其他未曾看过的字画,工作人员说只剩下一堆要处理的次等文物了,他说那也看看吧,于是就在这堆待处理的文物中发现了怀素的《食鱼帖》。后来潍坊一户人家看到媒体报道后找到青岛博物馆,原来这是“文革”时从他家中抄来的。经过这次鉴定后,主家想把它卖掉,要价是35000元,但最后不知何故主家又拿了回去。现在传说它已被香港收藏家收藏。

同是在这次考察中,“元四大家”,黄公望的《雪夜访戴图》也是沙里淘金,被徐邦达“淘”出来的。当时是在云南省博物馆,那天临走时他照例像往常一样问了一句还有没有没看的东西。又是在一堆待处理的次等文物中,他发现了宋代画家郭熙的《溪山行旅图》和元代黄公望的《雪夜访戴图》。而元代以上的作品属于国家—级文物,于是他马上让助手退掉了机票继续鉴定。《雪夜访戴图》现已成为云南省博物馆的镇馆之宝。而这样的例子还有很多,如山西文物商店的元王渊《桃竹雉鸡图》大轴也是在这次考察中发现并重见天日的。

“半尺”之名当之无愧

几十年前见到过的书画,后来再见时,徐邦达依然能记忆犹新。他70岁时,一次在看两个手卷,他只看了装手卷的两个盒子,便知那一字一画是董其昌的作品,题目、内容,几十年前在哪儿见过,他如数家珍。另—次,其助手尹光华在帮他整理《古书画伪讹考辨》书稿时,无论对哪部古手卷后的题跋和某位画家的某张画,只要将题跋和题写人的名字组合起来,他都能知道是宋代某人的画或元代某人的画。

更令人惊叹的是,甚至有的书画刚打开半尺或—寸,徐邦达就已经说出了与此画有关的—切,以致人们送给他一个“徐半尺”的雅号。—次,一位来访者将画轴徐徐展开,刚看到—片竹叶的梢头,徐老便脱口而出:“李方膺!”一语定音。画轴展开,果然是“扬州八怪”之一李方膺的作品。

徐邦达给学生上鉴定课

徐邦达乐观豁达,平易近人。虽不善言辞,但话题一涉及书画他便滔滔不绝。历代知名书画家年谱、名作、笔法风格等早就烂熟于心。徐邦达学识之渊博,仿佛一部中国古代书画史尽在胸中。凡经他鉴定的作品,他总能旁征博引,一一列出依据。—次徐邦达在南京金陵饭店,有人拿来一嵌在镜框中的扇面,请他鉴定。这是一幅金本的山水扇面,落款为“己巳年张宏”。凝神片刻,徐邦达说:“这是张君度(张宏字君度)画的,此为其早期作品。他是位高寿的画家,活了90多岁,生活在明万历至清康熙年间,跨两个朝代。《明画录》说他‘工山水,笔意古拙,墨法湿润’。”令人惊叹。

还有一次,徐邦达受邀到河北保定去鉴定—批书画。偶然路过一个书苑,便走了进去,一进门,远远看见大厅墙上高挂着许多书画,其中的一幅面让他眼前一亮,当即,他就肯定那是幅宋代的画。当接待他的人将那幅被他们认为一般的画取下来时,证实了徐邦达的眼光没错,这是北宋郭熙亲自落款的《窠石平远图》,全世界也只有两三幅由他亲自落款的画。

郭熙《窠石平远图》

高山仰止 慎行一生

在当世书画鉴定领域,徐邦达仰止高山的地位无可动摇,但他给人的感觉却总是那样的立言唯谨,甚至有些小心翼翼。对业内“徐邦达说真即真,说假即假”的恭维,徐邦达颇不以为然:“那是迷信!我并非样样精通。目下字画造假的方式稀奇古怪,层出不穷,我初涉鉴定时是虚心,现在是心虚。”因此,他每临书画鉴别,总是全神贯注,从不懈怠。

一次一个天津藏家携带5件徐渭(字文长)的手卷,专程赴京请徐邦达鉴定。不巧徐邦达正发着39度的高烧,卧榻养息。徐文长这位明代的大才子,是徐邦达较欣赏的几位古代画家之一,故而对其作品的风格神韵、笔墨技法、题款钤印等特征了然于胸。他一眼就看出,来人所携6件作品都是真迹。但他并没匆忙下结论,而是反复审度了两个小时。他解释说在病中判断力会受影响,必须多用些时间,以确保对人、对画负责。

徐邦达最喜欢的一句话是“实事求是”。曾有许多人用重金来收买他,希望他把假的说成是真的,他都断然回绝:“假的就是假的。就连我父亲收藏的东西,是假的我也照样说是假的,决不含糊。”至于如何评价字画的价值,徐邦达说要看它的历史性、艺术性,看它的年代,看是不是名家所作等等。碰到别人的鉴定意见与自己不同时,徐邦达表示如果对方的意见是对的,哪怕是年轻人,只要说得有道理,他都会尊重对方的意见,也会很佩服对方。如果自认为没有错,那也会坚持到底,任何人也不能改变他的看法。

最初的职业画家梦想

作为鉴定大家的徐邦达,其实还是一个学者型的书法家和画家。他最初的人生梦想是做一个职业画家。徐邦达家至今还保存有一张他与其他四人于1940年合开的《山水润例》,上记“堂幅四尺至六尺每尺二十五元,八尺至一丈每尺三十五元……人物仕女加倍,花卉七折,青绿工细加倍……”后面还注明“润资先惠,约期取件,立索不应”。由此可见,徐邦达年轻时候一度曾有以文墨丹青为生的日子。

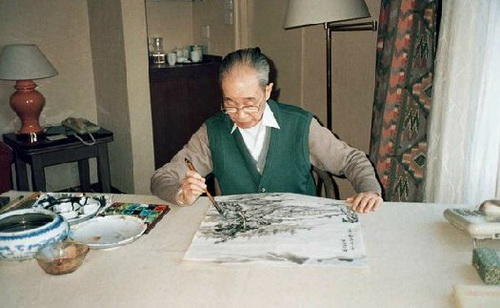

1996年在比利时作画

徐邦达对画的喜好,应是受了其父徐尧臣的影响。徐尧臣祖籍浙江海宁,当时在德国人办的连纳洋行丝绸部任经理,收入颇丰。虽为商贾,徐尧臣却性情儒雅,喜好文墨,与吴观岱等一代画家交往频繁,以画会友,嗜好于植满盆景的家中赏画品书。在做丝绸生意之余,他还喜欢收藏当时名家的翰墨,凡过眼名家书画,只要相中了便会不惜重金购进赏

玩,徐家因此富藏古书画。

徐尧臣第一位夫人早逝,留下二子,续弦孙氏生有二子五女,而一子三女均早殇,存活下来的一子就是徐邦达。徐邦达自幼体弱.被家人视为掌上明珠,宠爱有加。

从小浸淫书画,徐邦达天性中就有几分对书画的亲近。当徐尧臣发现自己所疼爱的小儿子对书画的痴迷和超常的禀赋,他感到欣慰,儿女中终于有了—人可继承自己的嗜好。于是,在他的安排下,徐邦达5岁入书塾读书,8岁便开始学画。

徐邦达5岁时,在家中私塾与大姐一同读书,两三年后,家里又请来曾是李鸿章幕僚的席老师执教。这期间,父亲还让徐邦达跟上中学的哥哥学英语,但对英语不感兴趣的徐邦达学了两年便放弃了。徐邦达14岁那年,席老师因双目失明离开上海回到了杭州家中。此后半年多时间里因为家里没觅到良师,徐邦达只得到亲戚家就读。直到后来请来了原在北平名画家金北楼家中执教的钮老师,徐邦达才重新回到家塾。钮老师业余时间还常与徐邦达谈及画坛见闻,令徐邦达非常感兴趣,并以此为乐。

成年以后,徐邦达在绘画创作上用心极苦,以期成为一个职业画家。徐邦达18岁时,父亲特为其聘请了颇有名气的“娄东派”后劲画家——苏州李醉石先生来教他学习山水画。初学伊始,徐邦达就系统地临摹了历代山水圣手的名作,常常被父母在亲友间夸赞,徐邦达愈发勤奋地作画。一个偶然的机会,徐邦达遇到赵叔孺这位当时著名的工笔画、篆刻、书画鉴赏家。赵叔孺善鉴古书画,他很喜欢徐邦达的好学,每次得到佳品便借给徐邦达临摹。赵叔孺对徐邦达要求极严,每幅命其临摹至少三遍,皴法的脉络,用笔的正侧,笔墨的枯湿,章法的构成,不烂熟于胸不能作罢。

在赵叔孺的悉心指教下.聪慧颖悟的徐邦达不仅在绘画上茅塞顿开,久而久之,他对历代各家创作运笔技法的揣摩鉴别皆有心得,更奠定了一生事业的基础——古书画鉴别。自浸淫丹青起,徐邦达就是创作与鉴别齐头并进的。这是他的特殊之处,也是他高于单一书画家的地方。

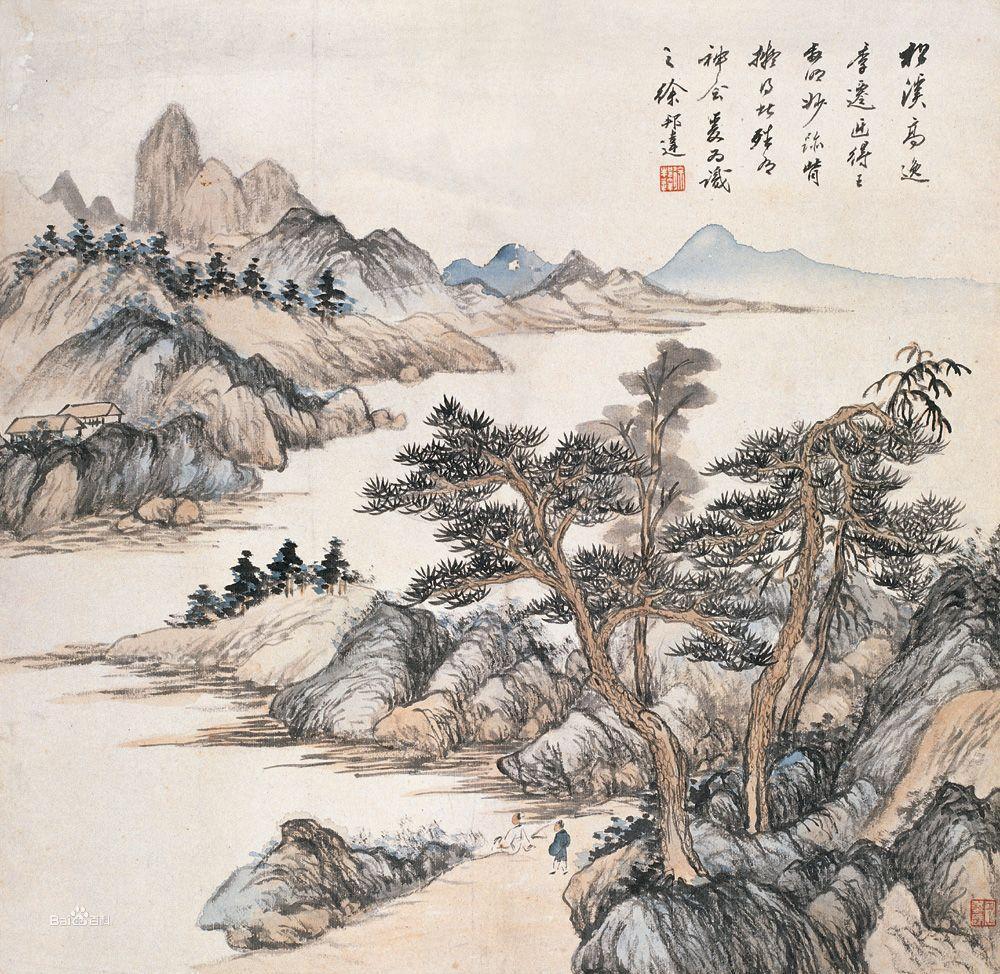

徐邦达《松溪高逸图》

为博采众长,徐邦达又入当代海上书、画、鉴三者皆长的吴湖帆门下,也曾师从冯超然、陈定山诸名家。当今国际著名的中国字画收藏家、书画家王季迁,当年曾和徐邦达一道于吴湖帆门下受业,他追忆说:“我佩服邦达兄,成熟得早,不到20岁,就已找到自家面目。不像我,直到落脚美国,才在苦思苦寻中摸索出个人的章法。”

对名家画作风格形式的把握,除去视觉记忆之外,徐邦达认为需要认真临摹。他说:“要临得像,非一点一画地看,细捉摸不可。临摹一遍,真比欣赏一百遍还要记得清楚,搞得明白。”他的临摹已达到了只下真迹一等的水平。现存加拿大的摹本奚冈《松溪高逸图》是他18岁时所临,现存新加坡的张中《芙蓉鸳鸯图》是他24岁时所临。这两幅画作至今已经历了70多年风尘,那陈旧的面孔,令行家一眼望去竟觉与真迹毫无二致。他临摹的唐寅的《落霞孤鹜图》捐给了故宫博物院。他为故宫修复沈石田、恽寿平山水花卉残幅,书情墨意,与原作如出一手,让人叹服。

20世纪40年代的徐邦达,画艺已名噪江南。l946年,徐邦达被选为中华美术会上海分会理事,同时被聘为上海美术馆筹备处顾问。期间,他还在上海中国画苑举办过第一次个人画展。20世纪40年代末,徐邦达迁居嘉定县城,“与画友孙祖勃君朝夕过从,讨论画艺,最为欢洽”。在这段时间里,徐邦达创作了大量的山水画及诗词,其鉴赏水准自然亦随之增高—筹。

徐邦达因书画之缘而鉴定,因鉴定而每日里与书画耳鬓厮磨。后来做了国家的鉴定专家。繁忙的工作使他无暇顾及绘事,数十年来未曾动笔创作书画。但长期的鉴定实践,使徐邦达对绘画与鉴评之间的关系有了更深刻的理解。在他看来,绘画(临摹)是为了鉴评,而鉴评又滋养了创作。他自信:“一个好画家未必是出色的鉴定家,而一个出色的鉴定家却最好能自己学书习画,明了前代书画家作品的本质。才能进入深造。”

2003年9月15日浙江海宁徐邦达美术馆开幕

2002年,徐邦达与夫人滕芳女士更以其历年所作书画捐赠家乡。2003年9月15日,“徐邦达艺术馆”在浙江海宁市落成开馆,李瑞环为之题写馆名。徐邦达淡泊名利,把自己一生所珍藏的大部分字画都捐献给了浙江海宁的徐邦达艺术馆,他说“只有小家没有,大家才会有”。艺术馆陈列着徐邦达先生捐赠的个人书画作品和部分收藏品,展示了他半个多世纪来在古书画鉴定中的辉煌业绩。

从一个画家到著名书画鉴定大师,从为个人收藏、鉴定,到为国家博物馆鉴定收藏,并将自己的藏品公之于世,与世人同分享,徐邦达完成了一个中国传统文人向现代文化学者的升华转变。

晚年诗书面戏并重 其乐融融

在其夫人滕芳女士眼里,徐邦达爱画是百分之二百,连做梦都离不开字画。关于梦的趣事有两则。有一天晚上,徐邦达做梦大喊:“挂,挂。”夫人问他挂什么,他手指着墙梦中回答:“从这边开始挂,唐、宋、元、明、清依次挂。”还有一次晚上,徐邦达已经睡着了,忽然他伸手在被子上来回摸,夫人问他:“你摸什么呢?”他迷迷糊糊地说:“我刚才放在这儿的那卷黄庭坚的手卷怎么没了?”可以说,徐邦达是字画第一、生命第二的人。夫人还透露,徐邦达是个连钱都不认识的人。每逢此时,徐邦达会笑着反驳道:“我知道100元是红的。”

徐邦达的家中,窗明几净.一尘不染,一派祥和。书房陈设简单,两个书柜放些常用书刊,大的写字台上挂着笔,展着纸。作为鉴定家的徐邦达是书画家,还是诗人。直到20世纪80年代初,在学生、挚友的一再怂恿下,徐邦达在鉴定之余重抬画笔,其山水画多得元人笔意,而参以宋人格法,清新典雅,自成风格。其构思多取自历代名人诗句,融诗情于画意中。

1991年4月3日,台湾清静艺术中心,人头攒动,热闹非凡,徐邦达画展在这里开幕。老先生清雅峻爽、功力深厚的山水画令台岛书画界为之倾倒。l997年7月6日,徐邦达书画展在南京金陵艺术馆开幕,展览中的书法作品以及画中题款大部是他自己的诗作。前来参加开幕式的国家文物局、故宫博物院以及书画界人士都大吃一惊。平日里,大家只知徐邦达是享誉海内外、—言九鼎的大鉴定家,却不知他也是丹青圣手和洒脱诗人。

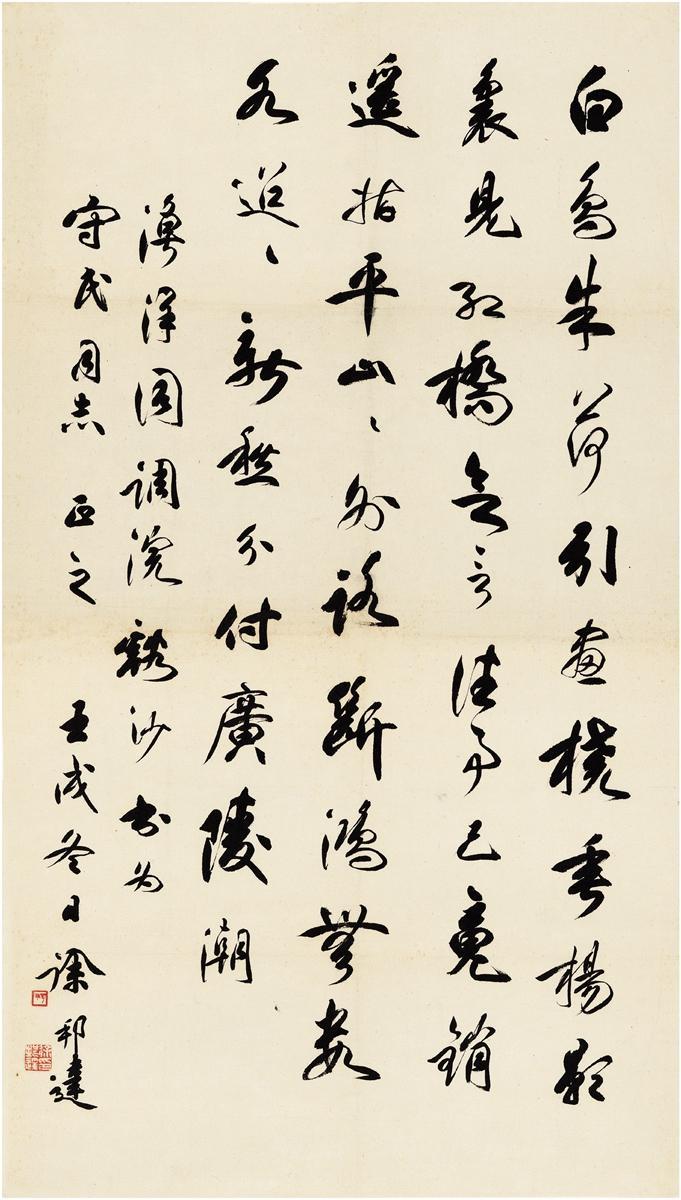

徐邦达 行书《王渔洋词》

徐邦达的书法,同他的绘画—样,博采众长,舒缓而有节律,不弱不霸,沉稳自若。他的书法,典雅中透着清劲俊逸,如他的画,更似他的人。徐邦达书法初学柳公权,稍后为了锻炼鉴别能力而临摹百家,学习的范围十分广泛。从早年临画所题的款识看,徐邦达的各体书法均颇得古人神韵。他学过唐太宗李世民、李邕,宋代的苏轼、米芾和明代的董其昌,其后泛学无宗。40岁以后因埋头于书画鉴定工作,书画成了业余爱好。但因自书诗词和鉴画题跋的需要,徐邦达一直注重于行书的练习和创作。终于在六七十岁时,形成了清润秀雅、韵昧独具的自家风格。画家书法比书家书法多了一层“画意”。这种“画意”并不等于画,它是在书法创作中透露出的—种“画“的气息。所以说笔墨到了徐邦达的手里,这种气息自然也会脱手而出。

除了诗书画外,徐邦达还是一位痴迷的京剧票友。从年轻时起他就酷爱京剧,擅唱老生,20世纪50年代还曾在故宫的小舞台上唱过《洪洋洞》,与荀慧生、张君秋、老王玉蓉等许多名家都是密友,常常在一起谈天说戏。他喜欢余派唱腔,最喜欢余叔岩的老生,平时在家也经常是自娱自唱。2002年底他不慎摔坏了腿,在床上打牵引期间,李瑞环还特意派人送来—大盒音配像的京剧影带给他。

注重养心品德高尚

都说笔墨丹青可以修身养性,吟诗赋画有益健康长寿。而徐邦达却认为除了生活有规律,饮食有节律外,最重要的是心态。他说一个人心态要平和,很多问题都出在过分追逐名利上,贪欲、私欲过度就会导致心理失衡。如果经常心理失衡就会伤身,身体健康最重要的是心理健康,心理平衡了,身心就和谐。一个人非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

在“文革”期间,徐邦达曾和前夫人陈斐云女士(已故)一道被下放到湖北咸宁,种过水稻,也放过牛。那时,文博专家们在咸宁向阳湖劳动,经常早晨四五点钟得起床,徐邦达不适应这种生活节奏,往往等大家到了工地吃过饭,动作迟缓的他才到,难免受人奚落。一次上工途中,为了解渴,徐邦达顺便找老乡买了两只梨,事后在全连会上挨批,罪名不仅包括“追求资产阶级生活方式”,还有“助长农村资本主义自发势力”,甚至成了“阶级斗争新动向”。

那时,徐邦达已年近花甲,身体瘦弱,双腿显得特别细,像麻秆棍似的,有时似乎站都站不稳,风一吹就会倒,可照样得参加下水田插秧,几乎把身体拖垮。家人不放心他的身体,便托亲戚去看望他。亲戚见到他时,他正光着一只脚,另一只脚穿着个大靴子站在水里干活,当时天已经很冷了,他的一只靴子陷进了泥里拔不出来,他索性就不拔了。当地有群众编顺口溜云:“身穿大棉袄,手戴大金表,走路拄拐棍,三步两跌倒。”可说是对以徐邦达为代表的—部分老学究窘态的真实写照。

一年后,徐邦达随一批老弱病残转到文化部干校丹江分校,在那里劳动轻松一点,种菜之余还有时间看书,他便着手整理有关古书画鉴定资料,以免完全中断自己钟情的专业。在干校期间,徐邦达还作过几十首格律诗,可惜后来都遗失了。1971年底,根据周总理指示,故宫专业人员陆续调回北京,徐邦达才从一场恶梦中醒过来。

1992年在香港中文大学鉴定

徐邦达先生在美国,鉴画之余,不忘做笔记

以前徐邦达总是说,没有共产党,就没有徐邦达。徐邦达出身富家,按理说新中国成立后很难被委以重任,但当时国家文物局力邀他到故宫博物院从事鉴定工作。当时,徐邦达对此非常不理解,可组织上的回答是:“我们信任你。”原来,—年汪精卫过生日,吴湖帆让他的八个弟子每人作一幅画敬献汪精卫,徐邦达从小受正统教育,作为一个有气节的文人,徐邦达违抗师命,说汪精卫是汉奸,自己没画,还拒绝了与汪精卫的交往。还

有人曾劝徐邦达移民海外,被他拒绝了,他说一个人应该有两个自尊,一个是民族的,一个是自我的。他曾因师兄的移民而与其长期断绝了联系。在他心中,为国家寻觅、鉴定书画就是他生命的价值。

从2005年起,因为患病,徐邦达已不能走动,并渐渐丧失了说话的能力,很多活动都由夫人滕芳代为出席。据滕芳女士讲,从2012年1月19日开始,徐邦达都是住在家里。“虽然插着管子不能说话,但思维很清醒。每天睡觉前,我都会去跟他告别,会轻轻地亲吻他—下。”据她透露,徐老离开得很安静。“早上我坐在他床头的时候,他的体温已经很低了。我贴在他耳边和他说:‘一路走好,一定要高兴,一定快乐,一定要找到另一个你喜欢的极乐世界。’这就是我对他最后的祝愿了。”徐邦达走的最后时刻,滕芳和他说:“我会把你的人品和文品传承下去。

·END·

赏书品画怡情性,鉴古知今识本真