□ 文/黄坚(泉州师范学院美术系教授、硕士研究生导师)

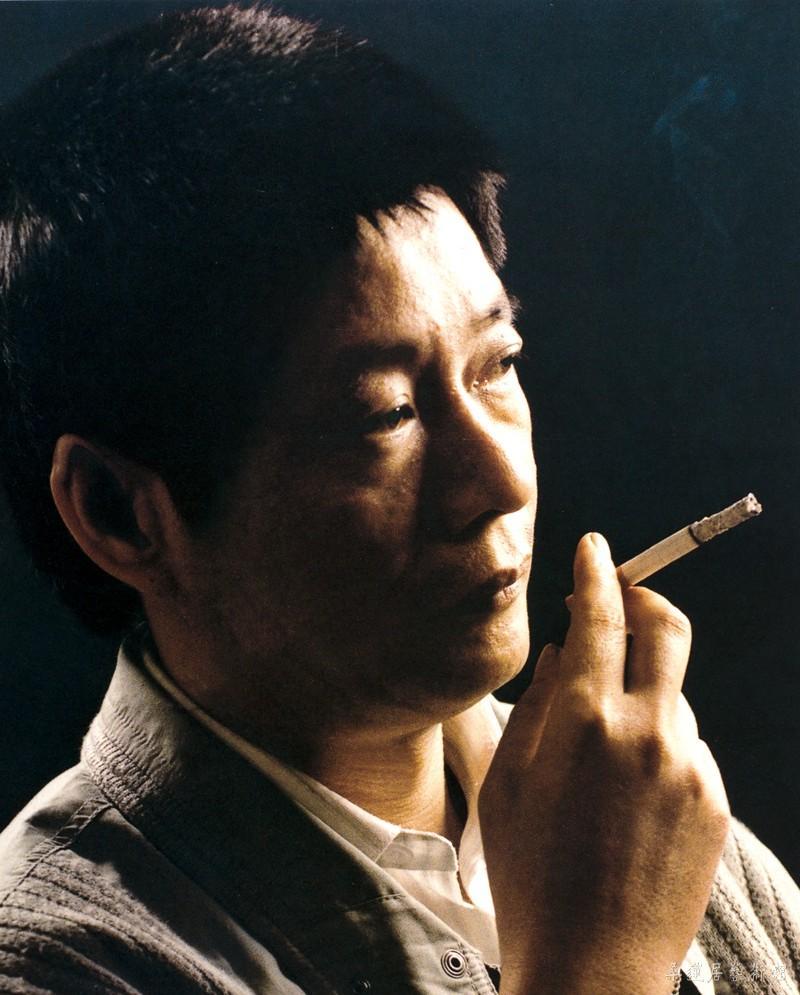

最近看了剑仆兄一批油画小风景,都是画古城泉州的,很受感动。突然间想起塞林格那本《麦田里的守望者》书名,其实评价剑仆兄的作品,本也不必与其联系起来,但因为这部小说背后所嵌藏几个词汇——守望、理想、困惑、孤独,觉得用在剑仆兄身上挺适合的,姑且改几个字就作为此文的标题,并由此当作研究剑仆兄艺术的延伸点。

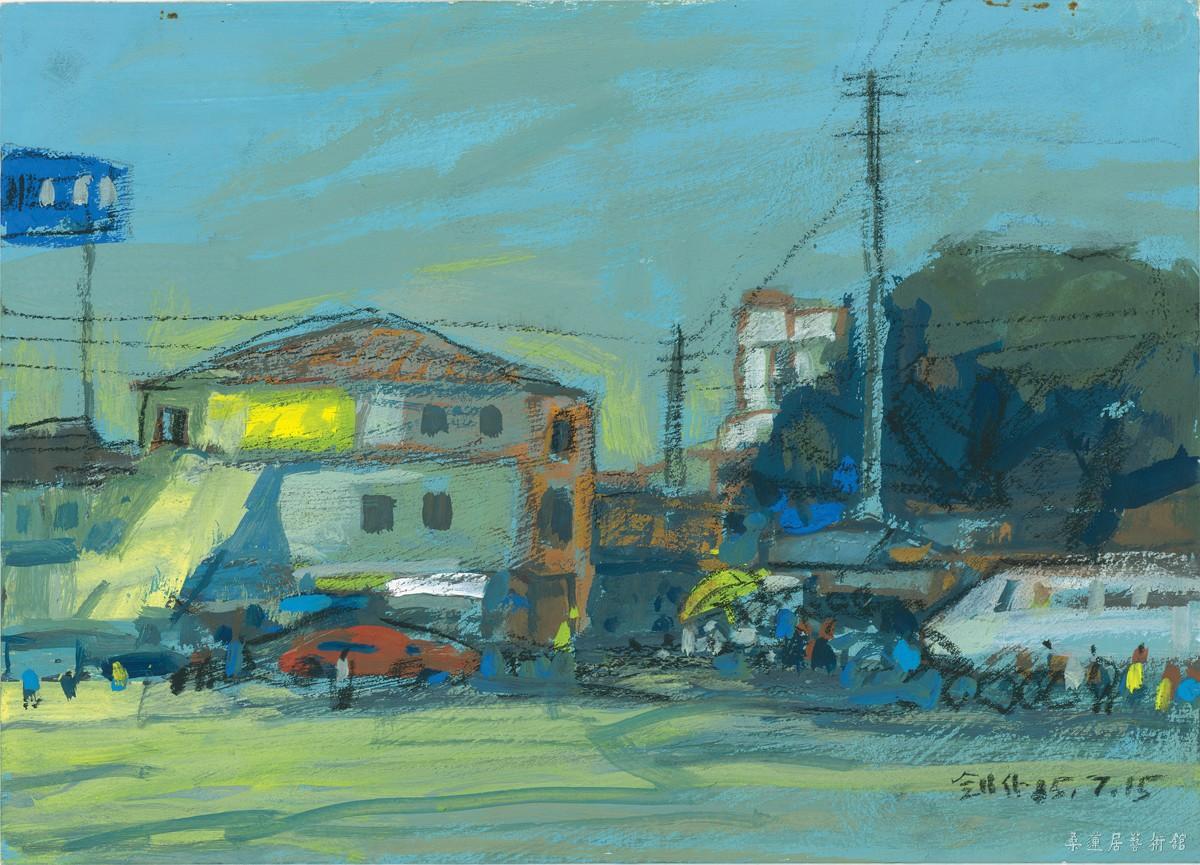

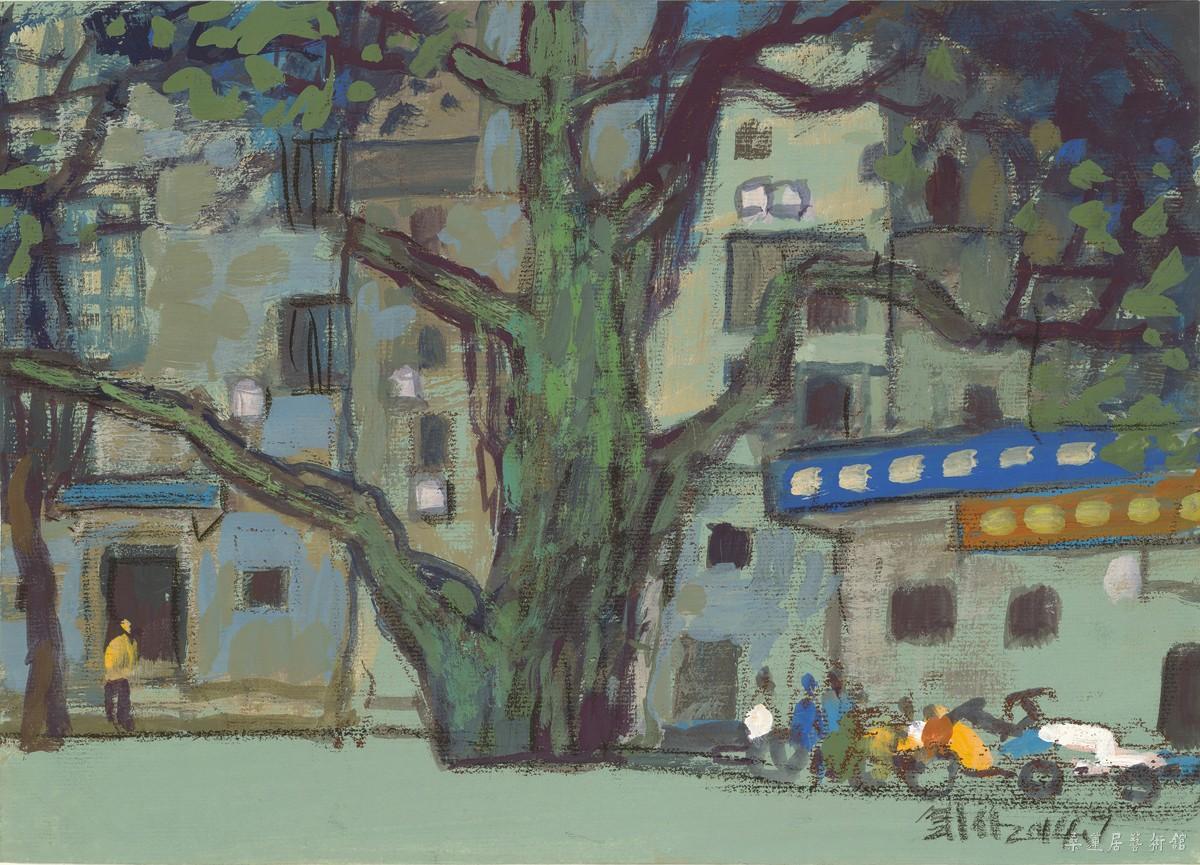

泉州塗山街头

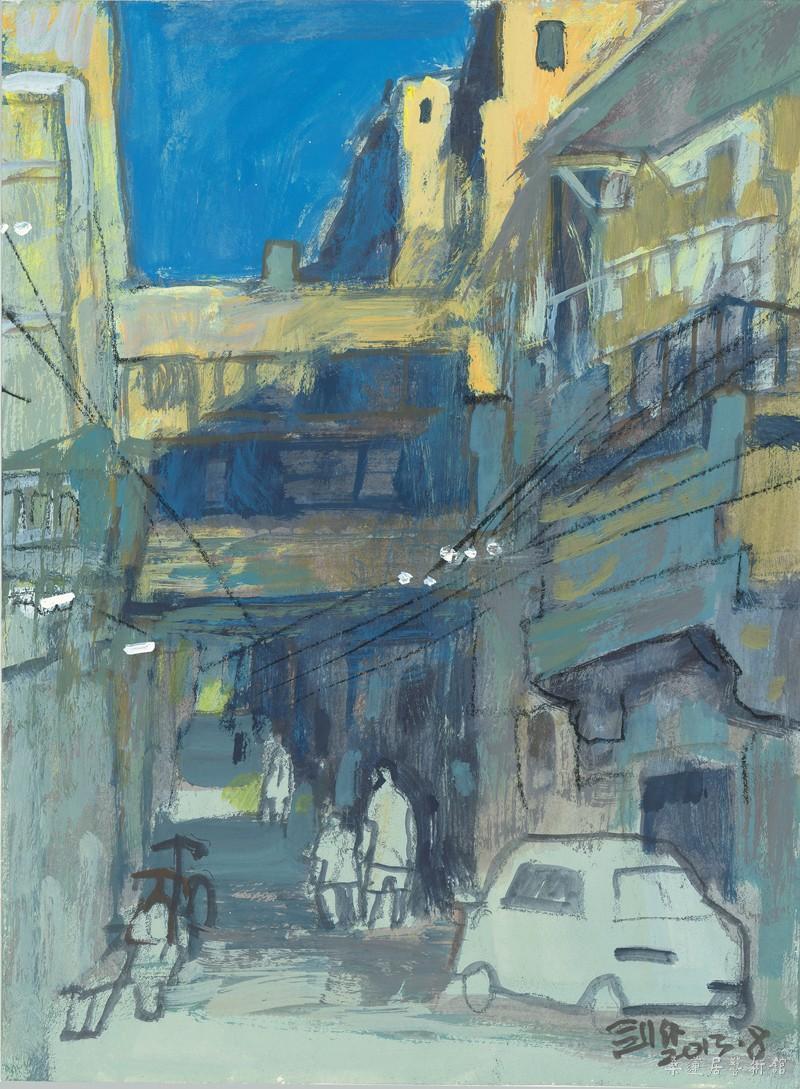

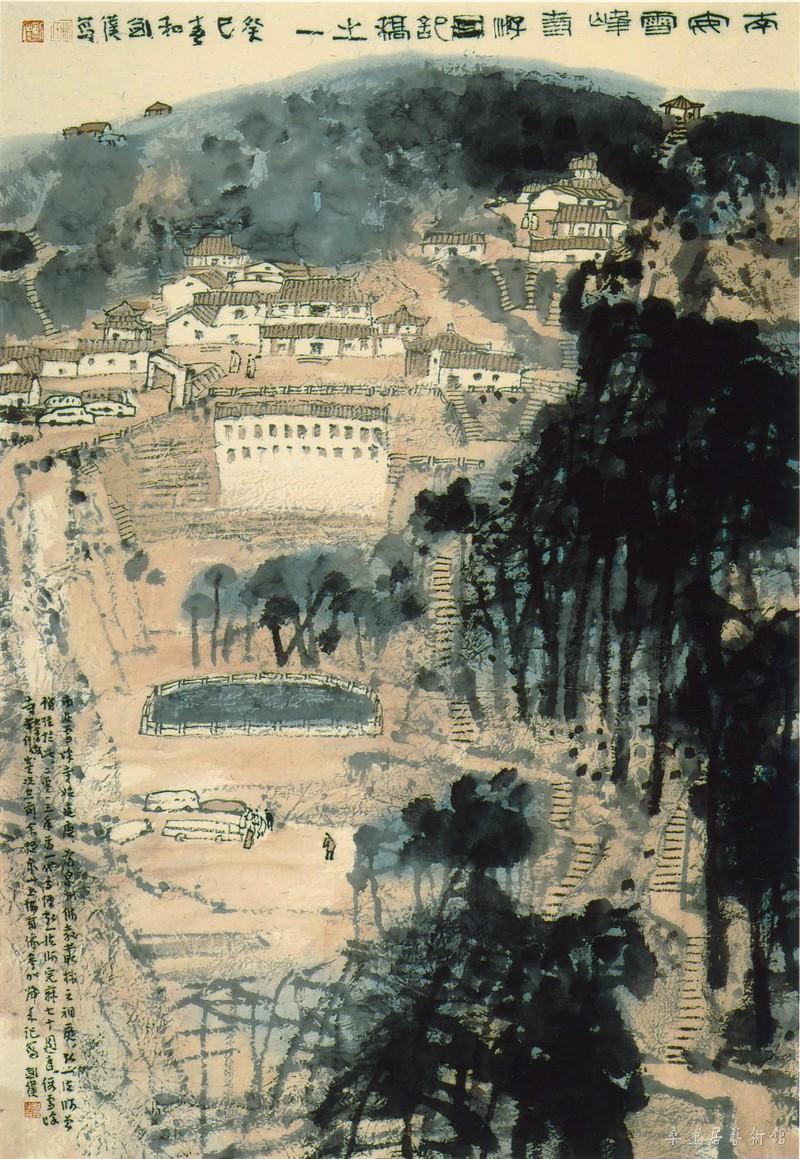

南门大隘门

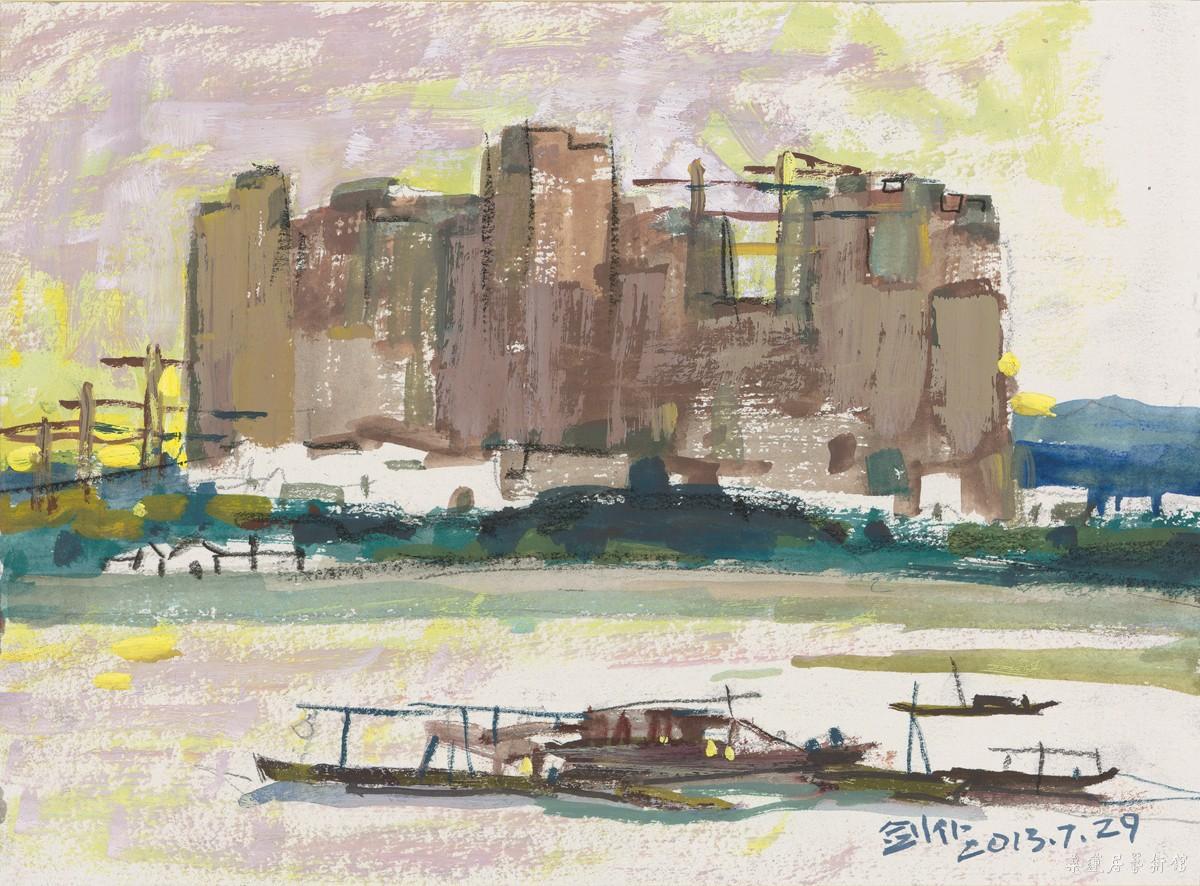

与剑仆兄在泉州古城相处也几十年了,我们见证了这里的一草一木的变化。古城泉州的变化是巨大的,但我们作为艺术家有时难于忽略这种变化所带来的隐痛,毫无规章新建筑的“暴力”撕裂我们记忆中仅残留的那些文化景象,困惑的感觉油然而生。面对这种困惑,可剑仆兄以他艺术家的良知,用手中的画笔真实地记载了这断裂中残存的景象——古街、牌坊、小桥、绿荫,以期引起人们的关注,他的描绘中带着一种使命感,而且他的这种文化记录都在酷暑中进行,多年来,不畏辛劳,这是他的价值观使然,也是它的一种文化思想,任何真诚的艺术家都有义务反映我们时代的所有变化——思想、文化、生活、建筑等,时代的变化必然也反映到艺术当中,但艺术家的作品不是一种简单的记录,它必定有艺术家的判断和取向,从当代艺术所推崇的社会学取向方面看,可以这样说剑仆兄这批作品在某种程度上跟时代是同步的,也可以说它具有当代性。“我希望能抓紧时间多画一些泉州本土正在拆迁中消失的风景,然后结集成册出版,了却对故乡的一种情结。” 剑仆兄着重于一种区域的文化,这是一种很具体的指向,它把我们关心的视线引向古城——一座极有文化意涵且历史悠久的闽南小城之中,发现一些不再被人们重视却很美的地方,他的记录是“孤独的”,但剑仆兄也有他的理想,艺术家有时是个理想主义者,他们用自己的艺术语言来表明一种审美理想,我一直认为真正的艺术家就是要自由的表达自己与别人不一样的审美感受,同时也刷新他人的审美,这才是艺术发展的本原。剑仆兄具备了深厚的历史积淀的文化氛围中体现出来某种思维特征和精神气质,跟古城泉州的文化传统是分不开的,他是个古城的守望者,但这并不等于他是传统的守望者,我曾在《泉州美术》创刊词中表明:艺术家在这个地方所作的文化努力,是一种力量、是一种责任。……和历史文化名城联系在一起,将使泉州艺术家的创造更有本土色彩和历史背景,但这种“地方意象”并不是泉州的特征指向,这块土地走出的艺术家如蔡国强、黄永砯等人,在全球化的背景里,同时代表泉州艺术家在当代艺术上却能与世界同步。

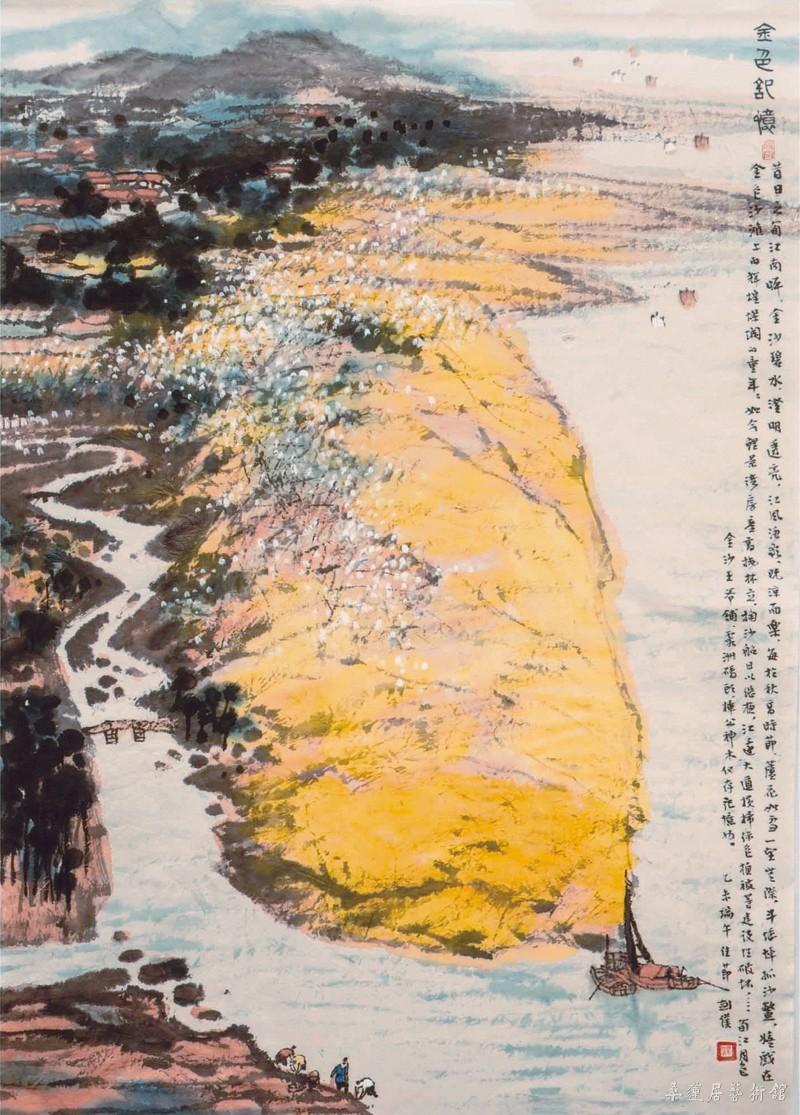

浮桥金沙记忆

鹧鸪巡检司遗址

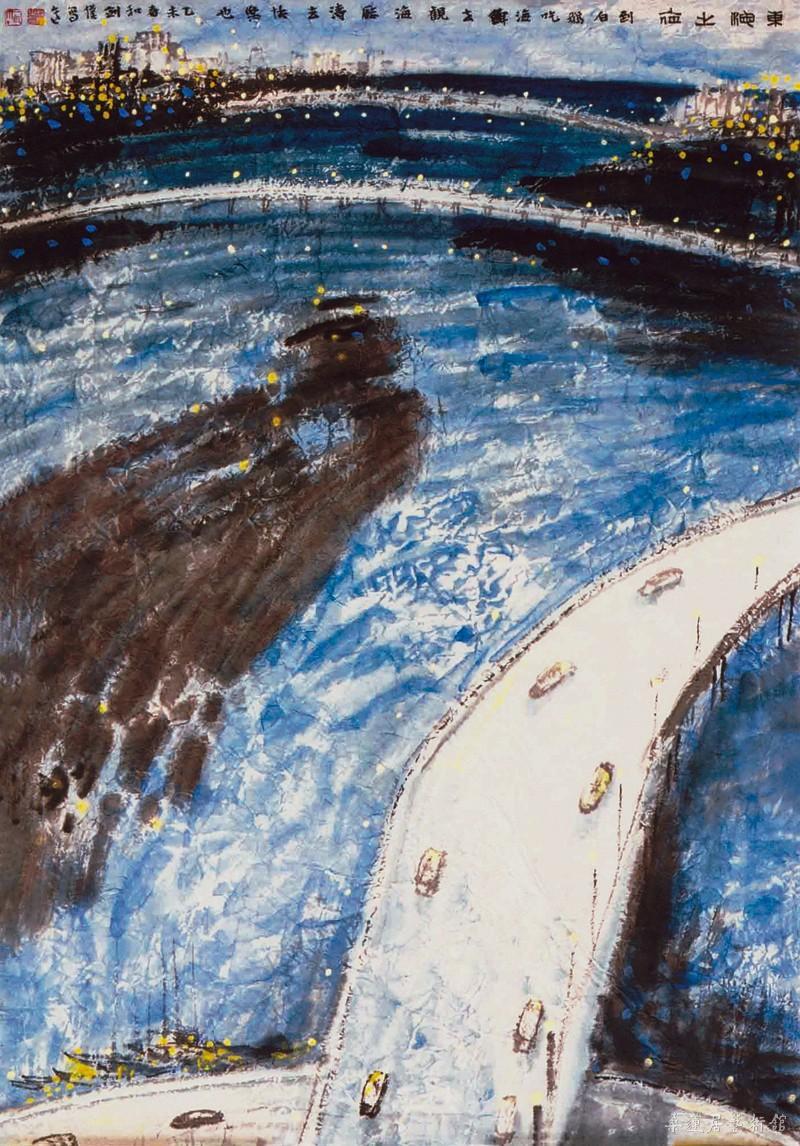

剑仆兄国画和油画从早年起就一直坚持一种绚丽、精致、优雅且带点装饰的艺术风格,几十年过去了,他不断深化这种风格,但其中的微妙变化和语言的舒展程度比过去显得更大气了,也更为自由了,他逐步完善了自己的风格。对艺术的不同理解造成不同的艺术追求,当代艺术更多侧重于时尚化,针对潮起潮落各种艺术变化,从另外一个角度来说,剑仆兄是一个“叛逆者”——当代艺术的叛逆者,他的图像语言、技法语言、人物造型,色彩应用都保持着一种传统文脉,从技法的角度来讲,他喜欢塑造,不太欣赏现代一些油画家的平面性表现,从油画色彩上看,南国的绿树、阳光、蓝天都是一种艳色谱系,处处闪烁着亚热带特有的情调,加上惠安女、蟳埔女等人物形象的点缀,使整个作品洋溢着一种闽南风情。剑仆兄把自己的价值认定和审美判断以他特有的方法和谐地结合在一起,有时我在想,他的油画和他的国画似乎采用两种截然不同的技术路线,油画重塑造、重层面、重厚度、重色彩的对比,而他的国画却重线条、重笔墨、重平面、重装饰,对这两种艺术形式,他能相分离也能相融合,但有一点是不变的:在油国中,他尝试东方式书写性笔法;在国画中,却把油画的肌理感通过皱纸的形式和色调的变化把所谓的墨分五色作自己的阐释。

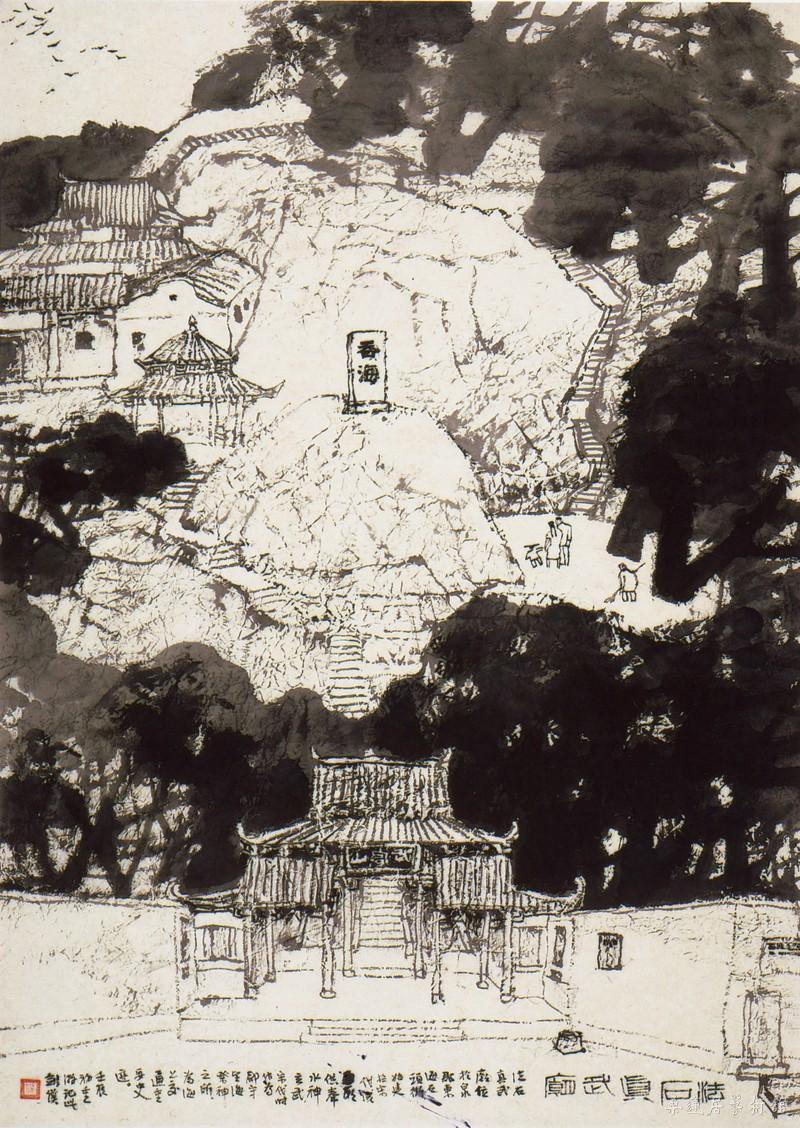

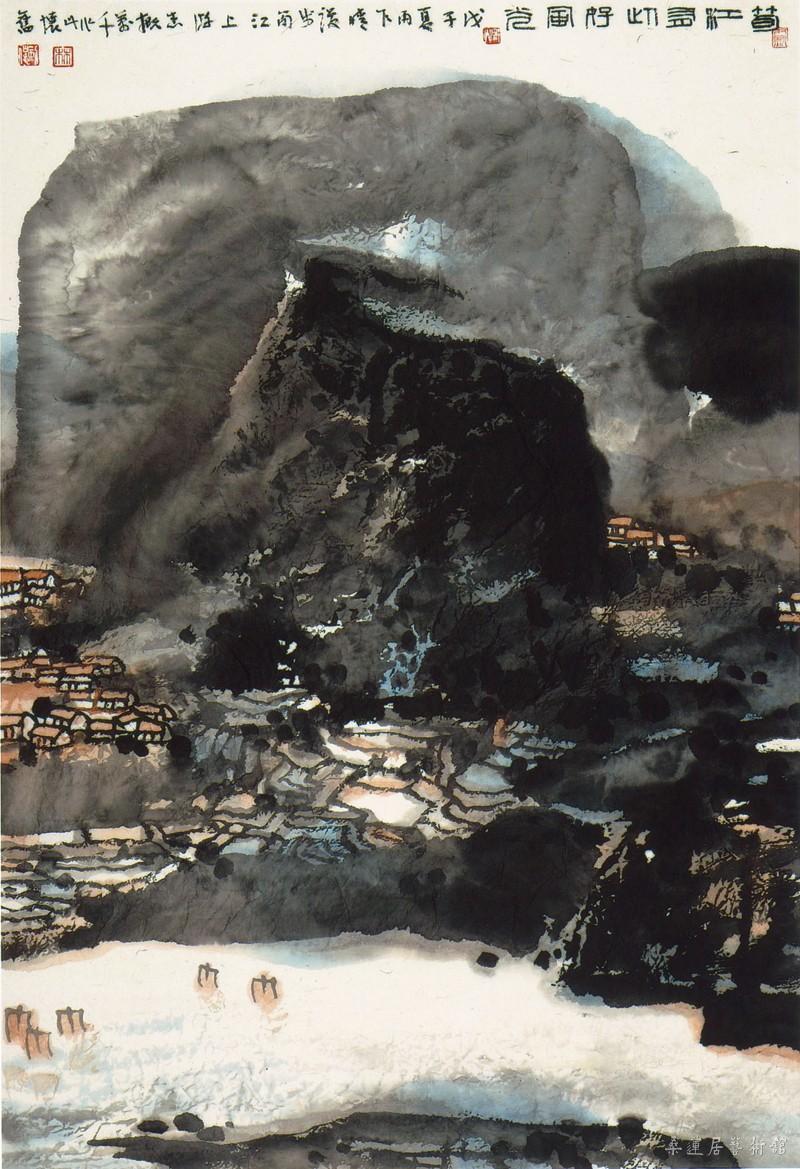

法石真武庙

南安雪峰寺

剑仆兄在自己的画集后记中写道:“以线造型是中国人以主观的视觉形象思维概括反映客观实物的独特手段,国画中的笔墨。笔当为先。”他很注重线条的韵味和矛盾性的叙述,这种矛盾性的变化在他的国画及书法作品经常出现,他侧重于中国书画艺术的书写性,使他艺术表现力离不开传统的功底和规范。但我要说的是,这种功底和规范毕竟不是根本的,而关键是要把握中国书画艺术的创作心态和一种悠闲的生活方式,只有这样才能理解笔墨中那种轻松、自然而然的韵味,文人画就是一个例子。书写性发挥的极致跟心态的自由度有很大的关联,而且是一种文化人格的体现。“中国画在制作绘制过程中,艺术家个人心境通过笔墨投射到画面,同时由于尚意理论的引导,把生命人格的观照放在极为重要的地位,它们相互交错在中国画的表现和制作过程中,把审美层面从笔墨形式转换个人人格的张扬,同时反过来对笔墨进行渗透,艺术家和欣赏者共享这种独特的审美感受……”①剑仆兄自己也说道:“工作之余,我的生活有点闲云野鹤的自在感觉。砌一壶茶,铺一张纸,几笔勾画,几句感想,是作画人独有的乐趣和境界。”这里,独自徐徐而行、与世无争的剑仆兄也许正吻合了这种生活方式,为此他能把历史久远的书写性艺术带入当代城市文化生活,用自己的作品缩短历史与当代的距离,就他国画和油画及书法而言,都有这种倾向。

2008年7月20日夜于闽南古城泉州

参考文献

① 黄坚:《当代文化语境下中国水墨画的发展》,《文艺研究》2004年第3期,P146页

荀江有此好风光

浮桥官路尾

浮桥新貌

四堡古榕民居

新门临漳门

东海之夜

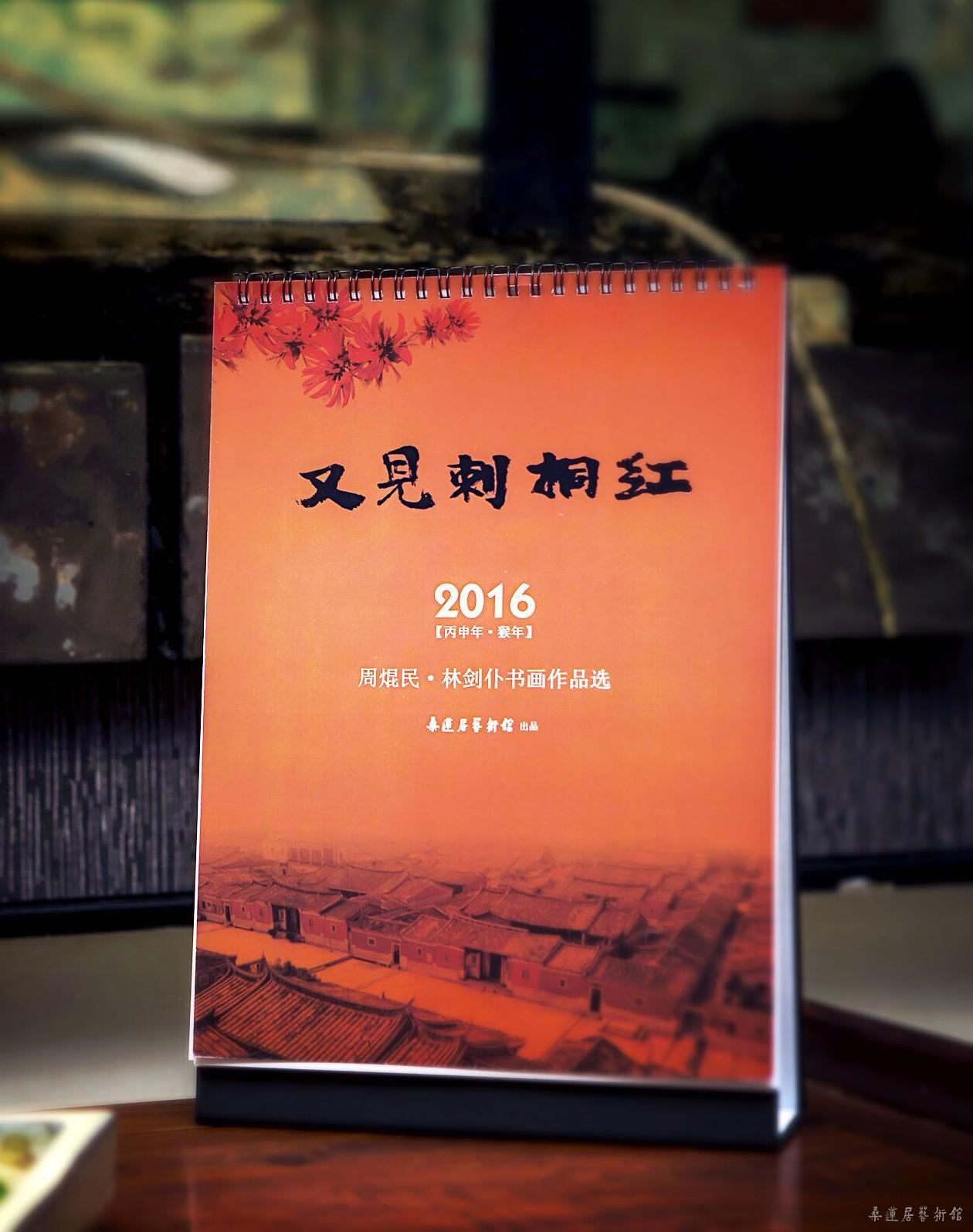

图片源自:《又见刺桐红——周焜民·林剑仆书画作品选》丙申年台历

桑莲居艺术馆出品(转载请注明)

一九四九年生,福建泉州浮桥霞州人。现为中国美术家协会会员,中国书法家协会会员,国家一级美术师,福建省画院特聘画师,泉州市美术家协会副主席。一九八八年应邀访日、一九九五年访台、二00四年访金门、澳门作书画交流。作品多次参加国内外大展发表于多种报刊并被海内外爱好者与单位收藏。一九八二年应福州画院之邀于福州举办《蔡展龙、林剑仆国画展》,二00四年应福建省画院之邀于省画院举办《林剑仆书画展》,出版《林剑仆国画集》。