双桂听禅,茶画会心。

今儿介绍的三位俊彦:

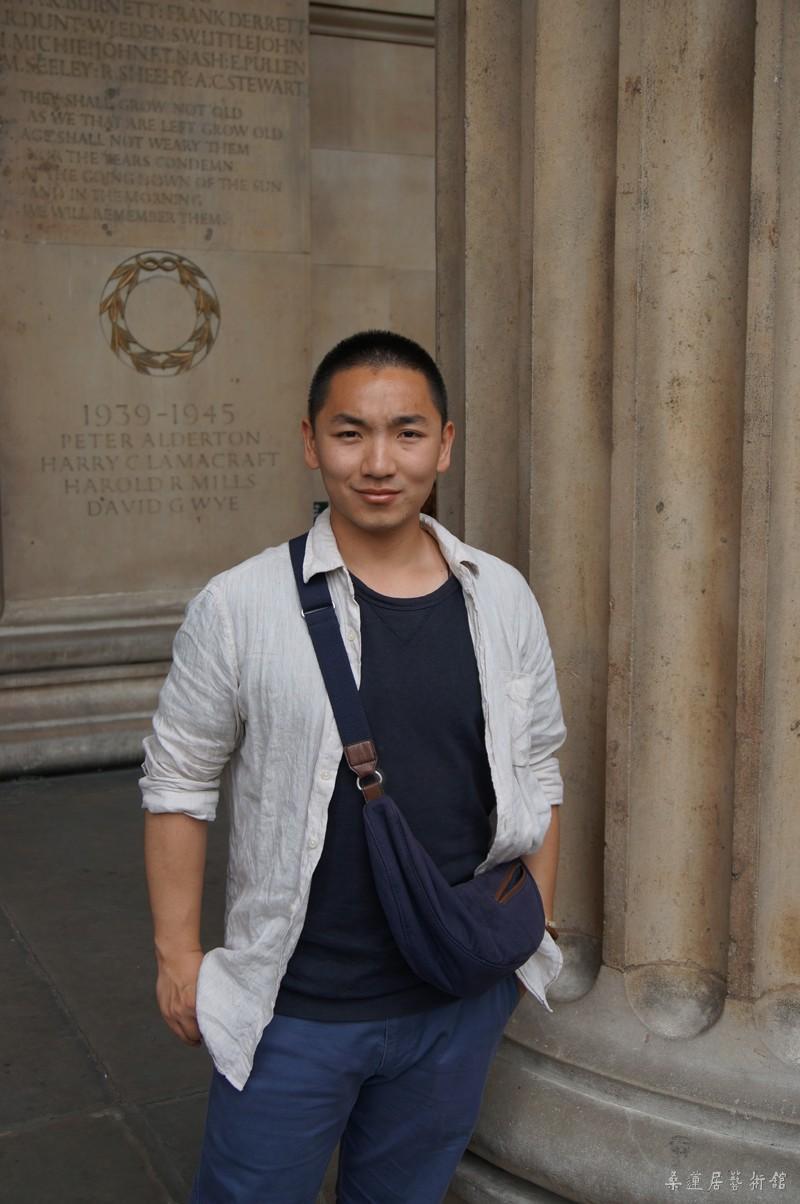

赵柘、孙玄墨、诸贤模

皆师从林海钟先生。

常话有言:

三人行,必有我师焉,择其善者而从之。

心目所达,付诸于笔墨。

外师造化,中得心源

◆ ◆ ◆

文/林海钟

总结前人经验,写生的要点无非两个:造化和心。造化,是山水的自然之体,即客观山石树木的有形特征。其二是心,也就是审美的发现与提升。古人说的几个境界,比如师造化,师古人心,师己之心等等都不出于此。

古人云:目有所极,故不能周。因为视觉的局限,无法得到真正的认识。变化和开放的思维,不拘一格,形成了中国山水画观法的特有关照。山乃大物,必须跋山涉水,俯仰高低,远近观察。树木也是一样,它们姿态各异,特征不同。松柏有龙蛇飞动之形,古柳有临风探水之姿,梧桐更有凌云高节之气。并且,各种树木在不同的地理环境中呈现出千姿百态来。

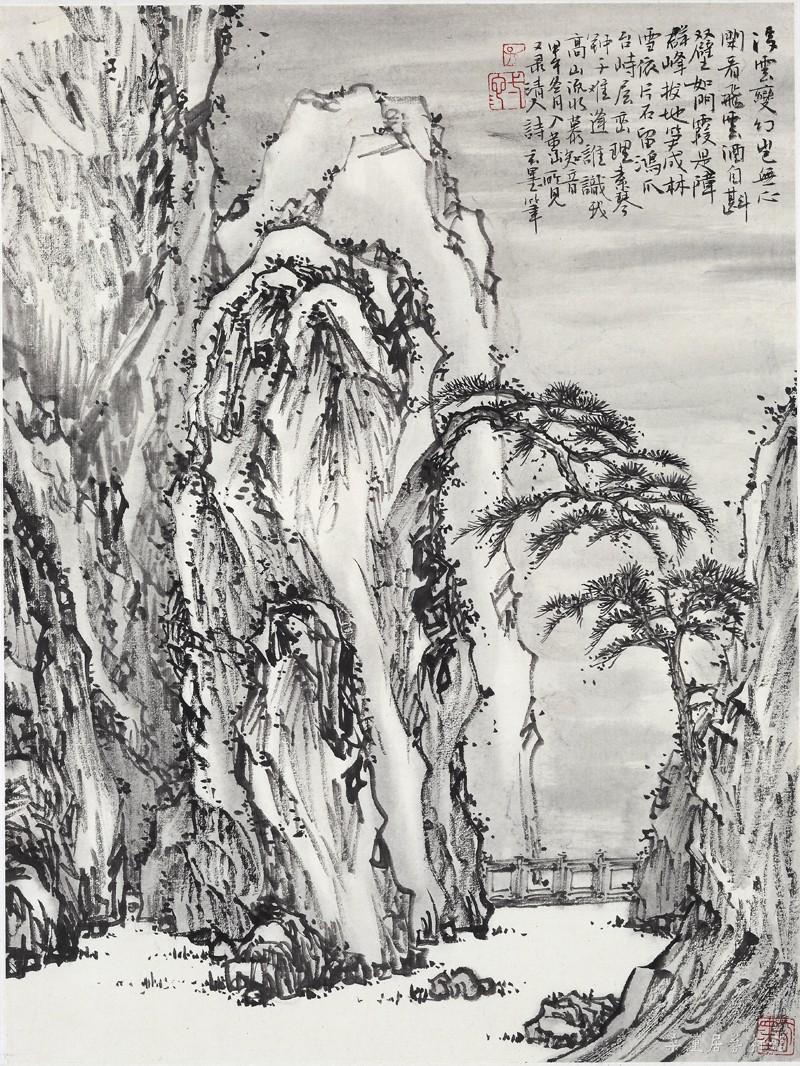

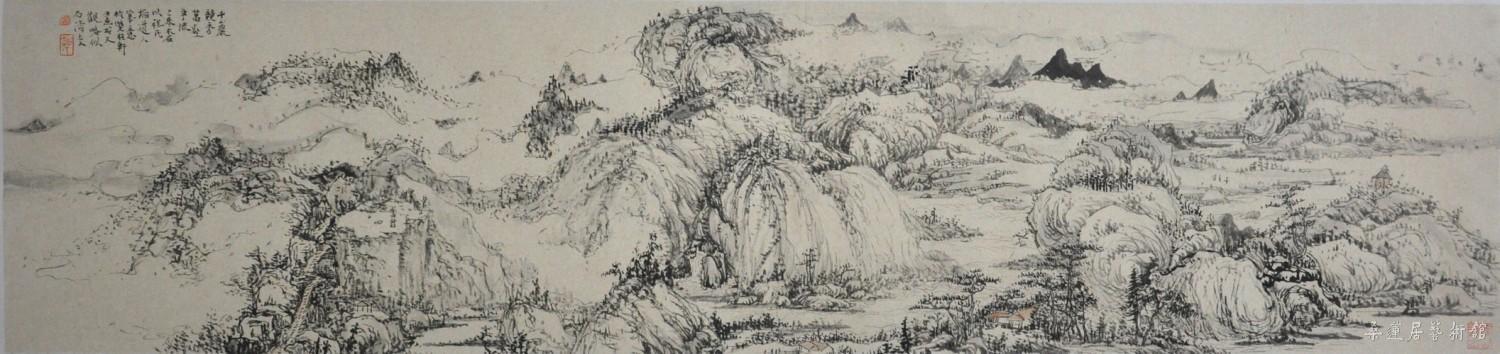

赵柘 云山墨戏

其实,发现好看的山石,树木之形,也是很不容易的。前面所说的师造化应该是画山水的第一悟。直接向真山真水学习,游于山林之间,接受山川树木气息的浸泡,是一个优秀的艺术家所具备的知见。但是,仍然因为眼界的局限,而未能有缘见到真正好的山川景象。我们留恋所见有限的山林,并在其中勤奋写生,青春流逝。此时此刻,我们也许有收获,然而因为有所收获, 自我便开始膨胀,于是更增加了傲慢的心。我们走了弯路,浪费了时间却完全不知道。

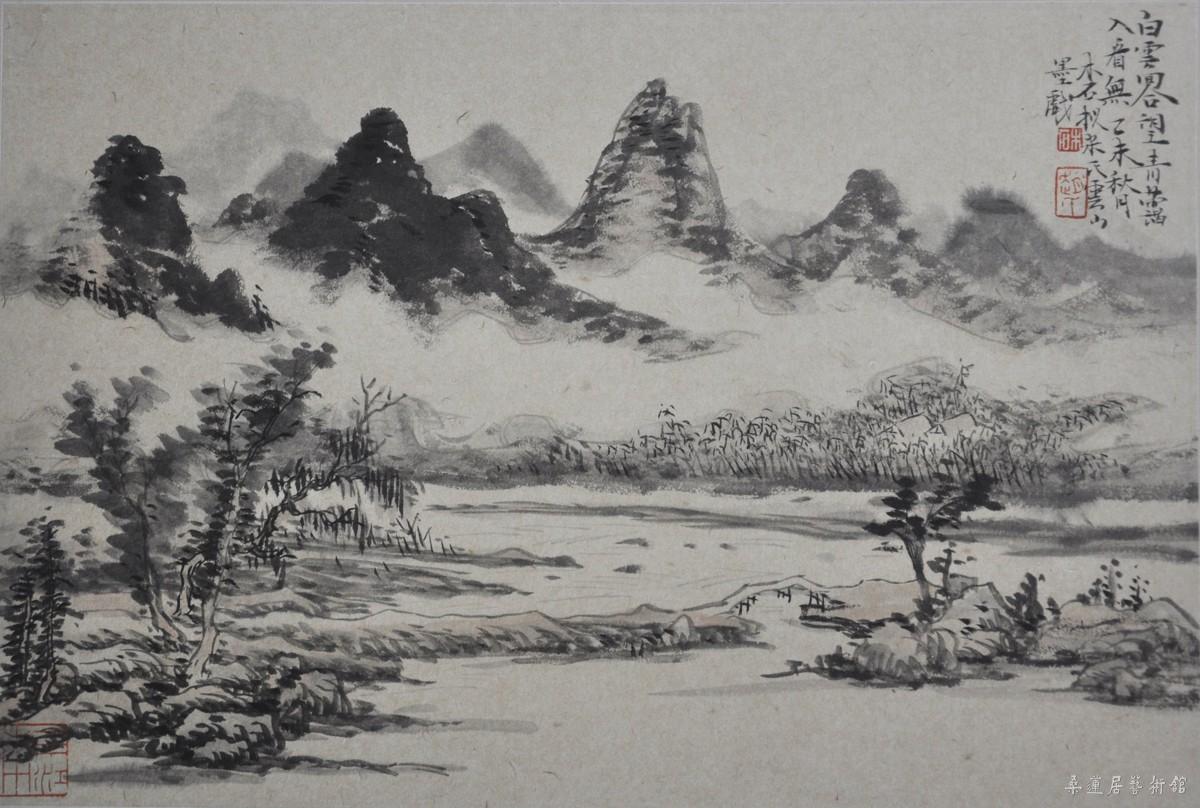

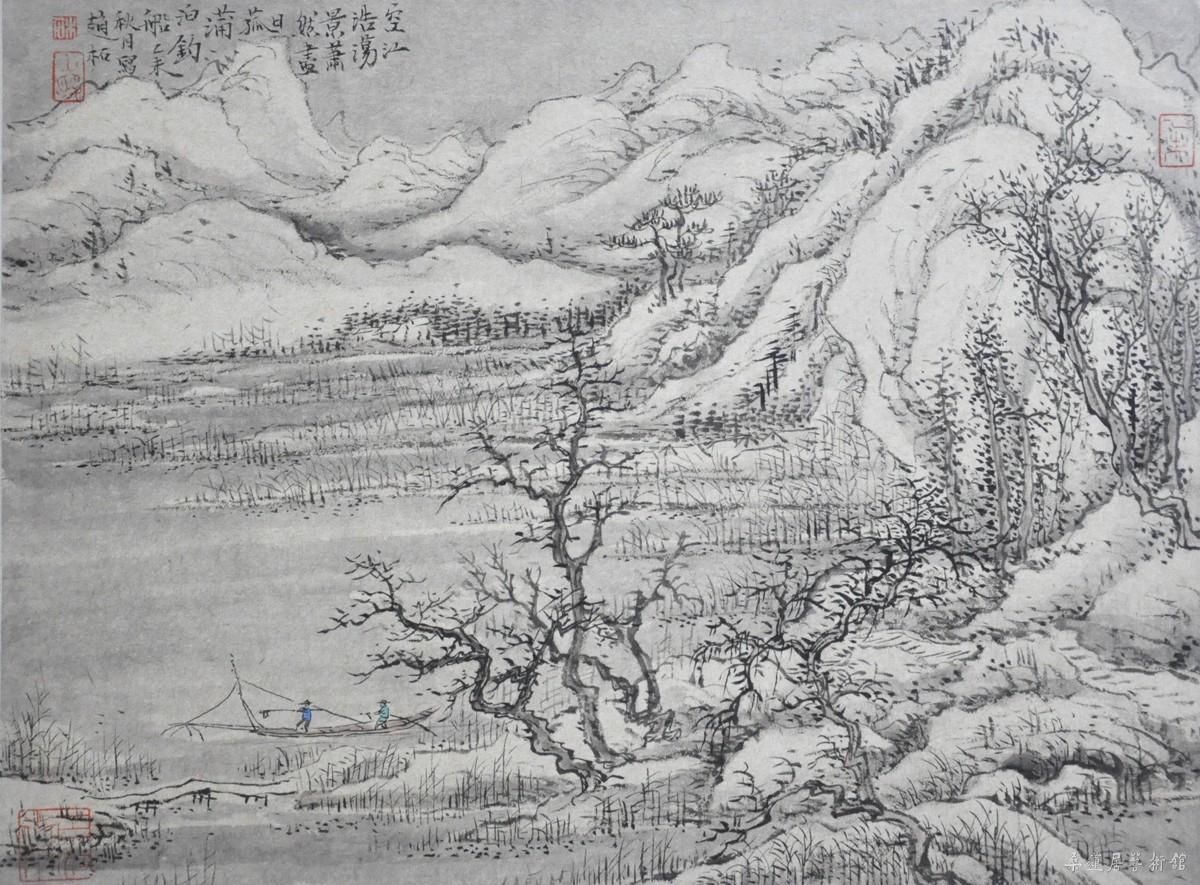

孙玄墨 黄山写生之《西海知音图》

对于山峦奇峰的写生,我想到了是石涛的名句“收尽奇峰打草稿”。面对古人的智慧,我们不得不低头,因为浪费的时间太可惜了。在体悟真山真水的时候,前人作出了榜样。要收尽天下的奇峰,谈何容易,必须要行万里路,访遍名山大川,才有资格说。我想石涛此言应该也是他的理想。十多年前的一堂课我仍然记忆犹新,当时对石涛上人的名句作了讨论。而于树木的写生,与石涛此句相当的经验,是对洪谷子荆浩的记载,传说他在太行山洪谷隐居,写松数万本。我想数万棵松树的写生,可以把太行的松树的姿态了然于胸了吧。

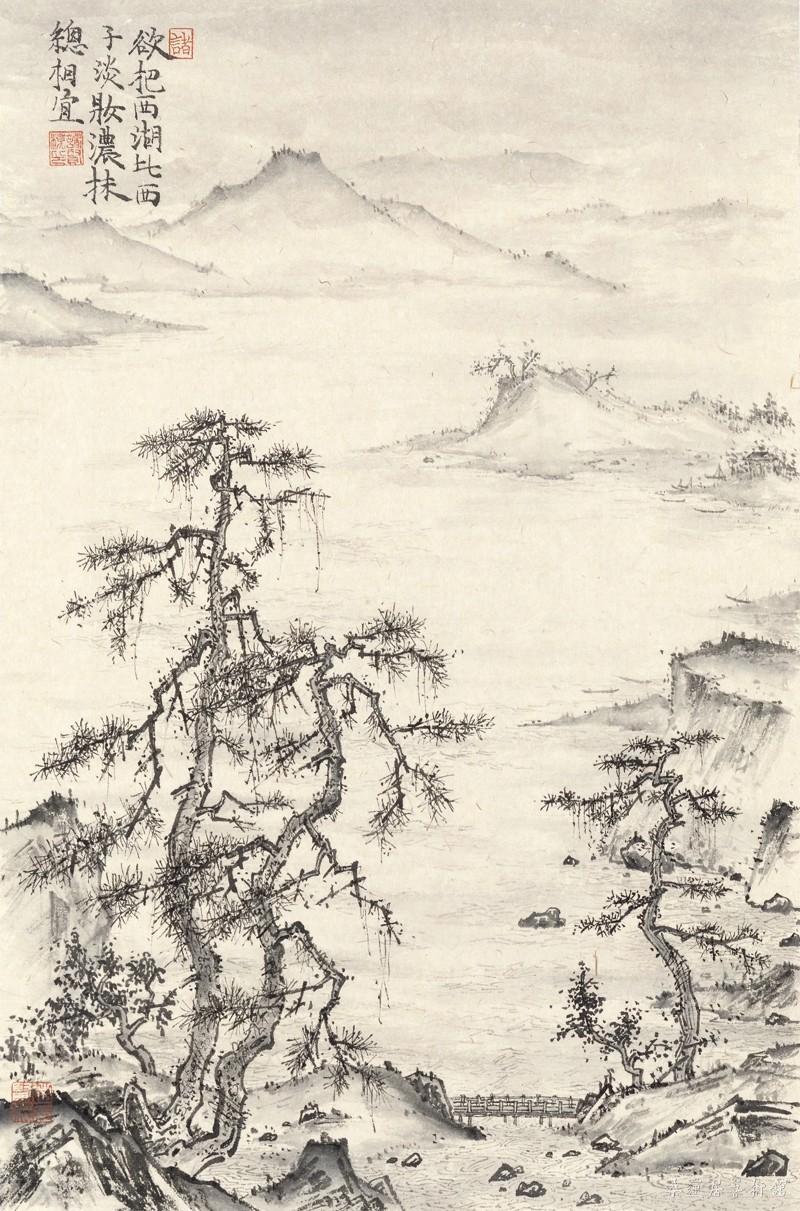

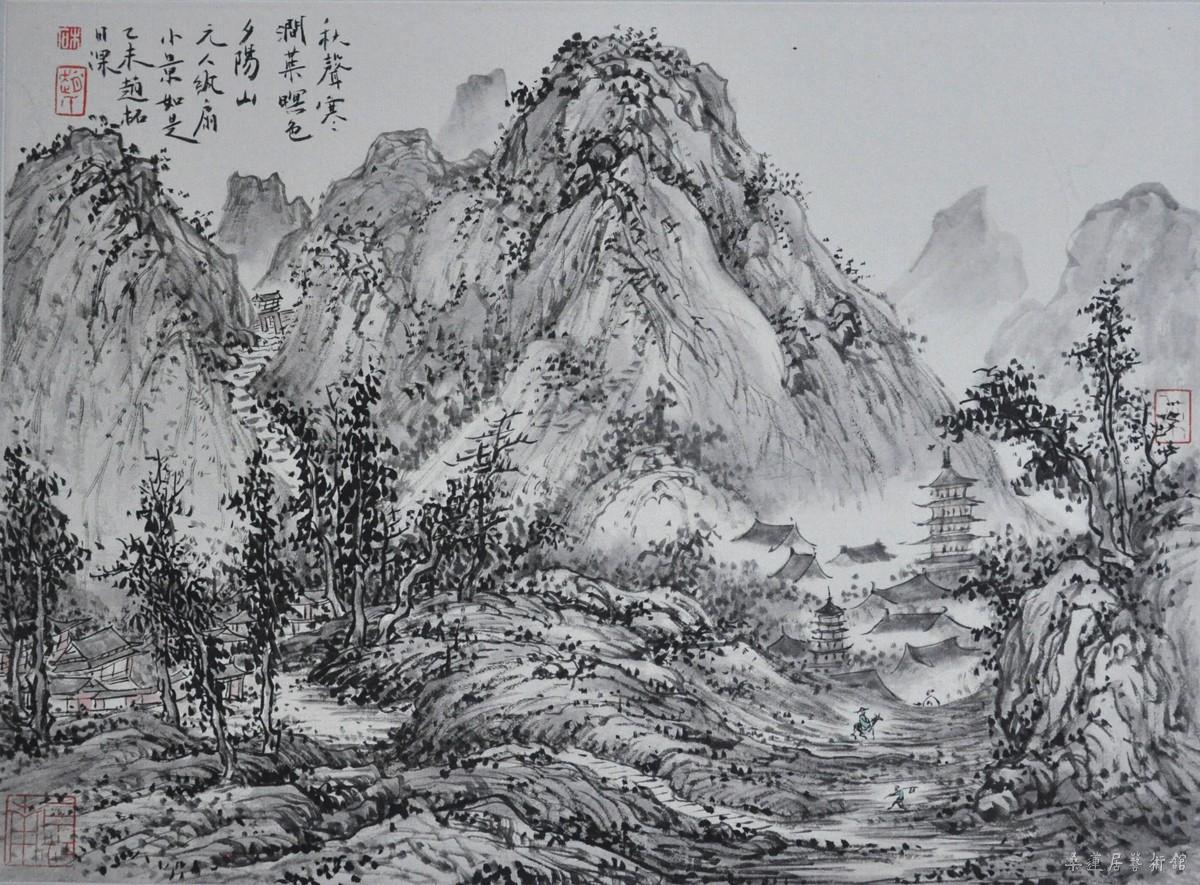

诸贤模 西湖行旅图

向古人学习,可以提高智慧,缩短了我们正确认识壮丽山川规律的距离。宋《林泉高致》云:山有可行,可望,可游,可居。可行可望不如可游可居。观山水千里,可游可居者十不到一。此正可谓山水的绝胜佳处,这是古人的经验所在,对于后辈学者,只要去应证即可,相当直接和简单,无需从头做起。学习前人留下的丰富经验,也就是师古人,透过古人的语言和画迹可感知和触摸他们的心。而在山川的写生当中是否能有会心之处?当你被山水之美感动并与之有了契合,这种契合就是会心处。也许在某座奇峰异石上与石涛和尚相遇了,或者在深壑岩崖中的某棵古松下遇到了洪谷子,此类种种的会心,种种的契合,真是妙不可言。此刻你已经深得古人之心。

体悟古代贤者之心,是写生和游历山川景象的核心,但仍然不是目的,即使到了随时都能契合的状态。而另一种境界的呈现才是我们的期待,即开始发现自我。此刻我们对山水有了判断,有所选择,由认知产生了知见,即石涛画语录中提到的蒙养状态下的受与识。此刻意识到自己的心是无所不包的,心象长了翅膀,可以遨游天下的名山,并能创造山川自然,所谓笔底云烟与造化同功。

赵柘 ZhaoZhe

赵柘 千岩竞秀图

赵柘 雪钓图

赵柘 仙山玩鹤图

赵柘 元人笔意

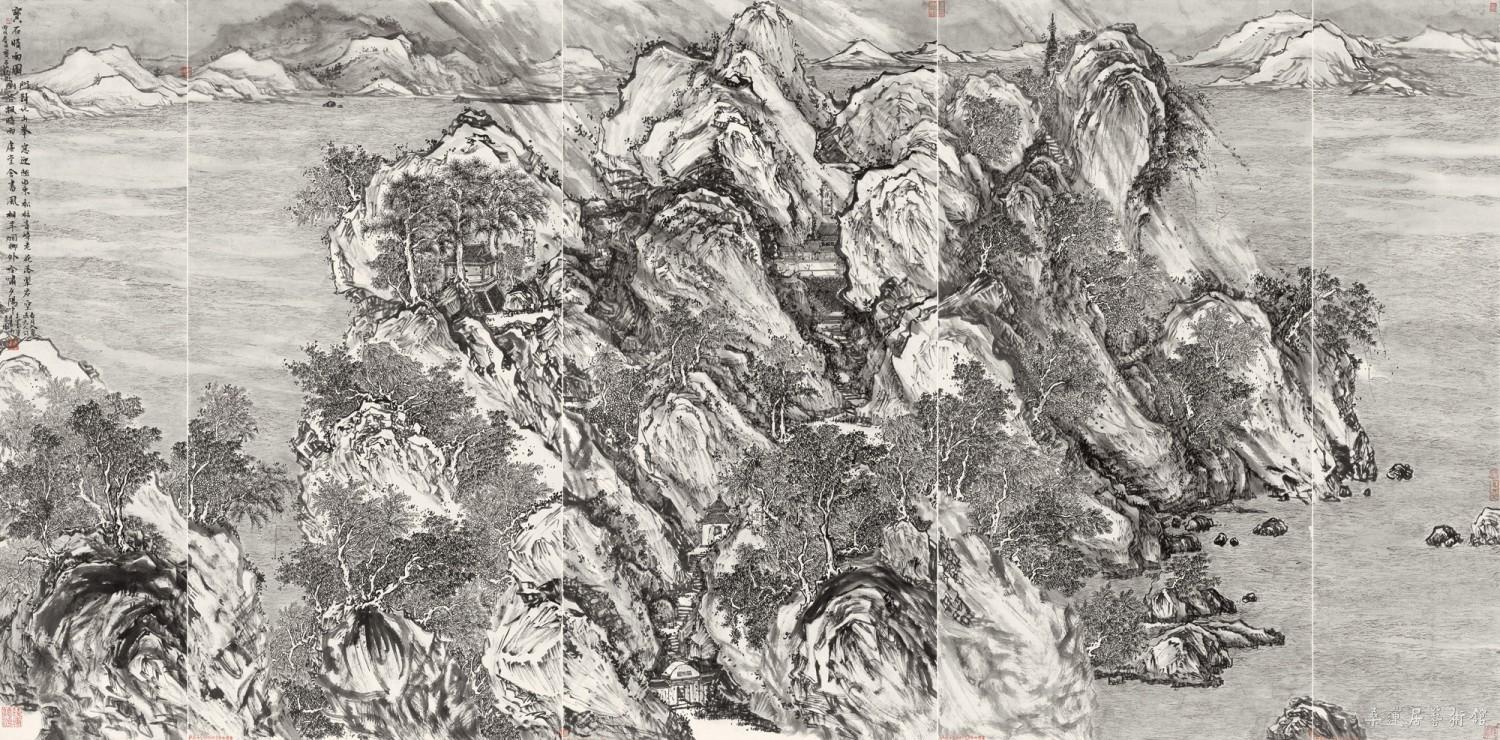

孙玄墨 SunXuanmo

孙玄墨 宝石晴雨图

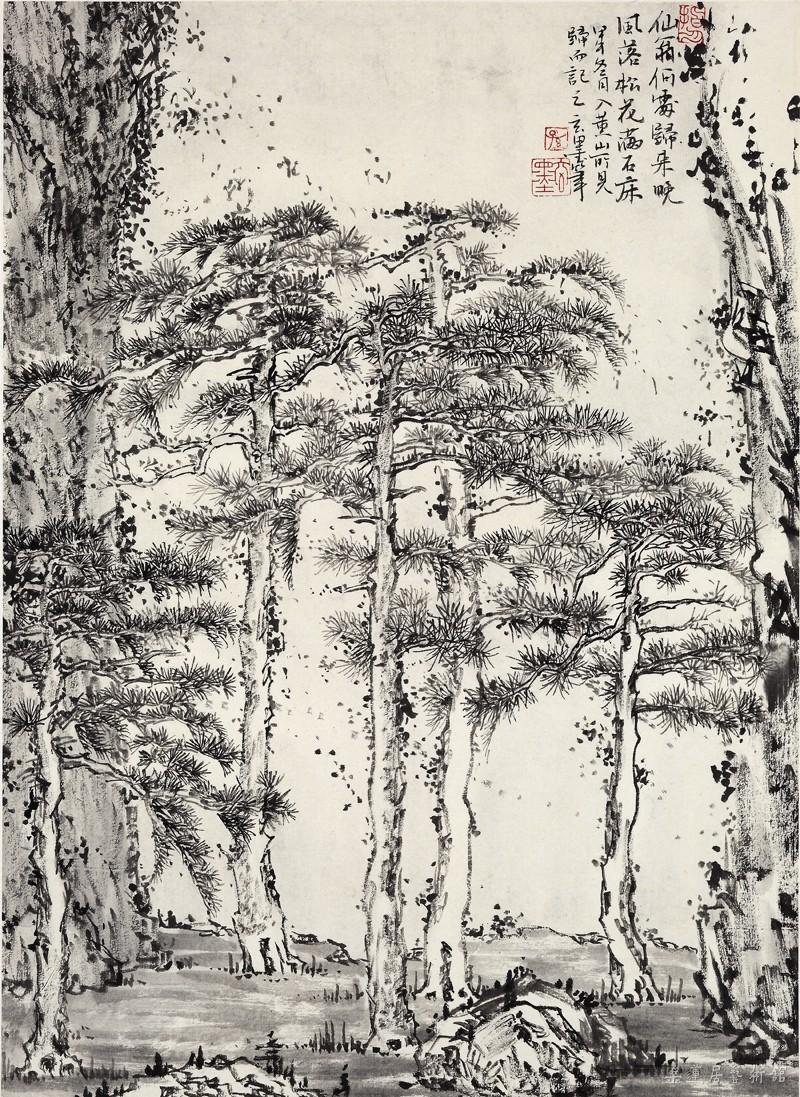

孙玄墨 黄山写生之《风落松花图》

孙玄墨 春山水岸图

诸贤模 ZhuXianmo

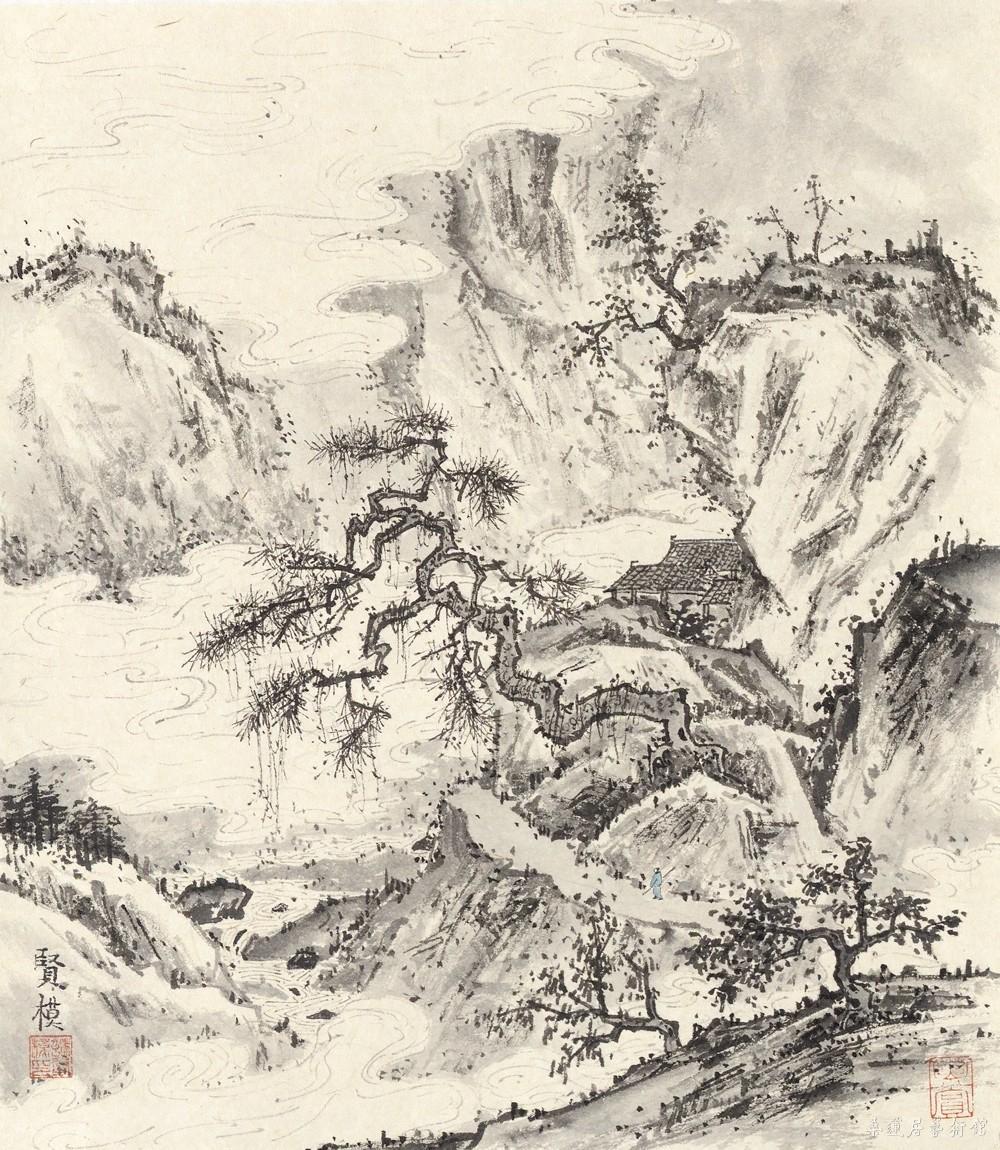

诸贤模 云山图

诸贤模 溪山清远图

诸贤模 松林远岫图

诸贤模 龙湫怀古图

图文来自双桂轩

特此鸣谢