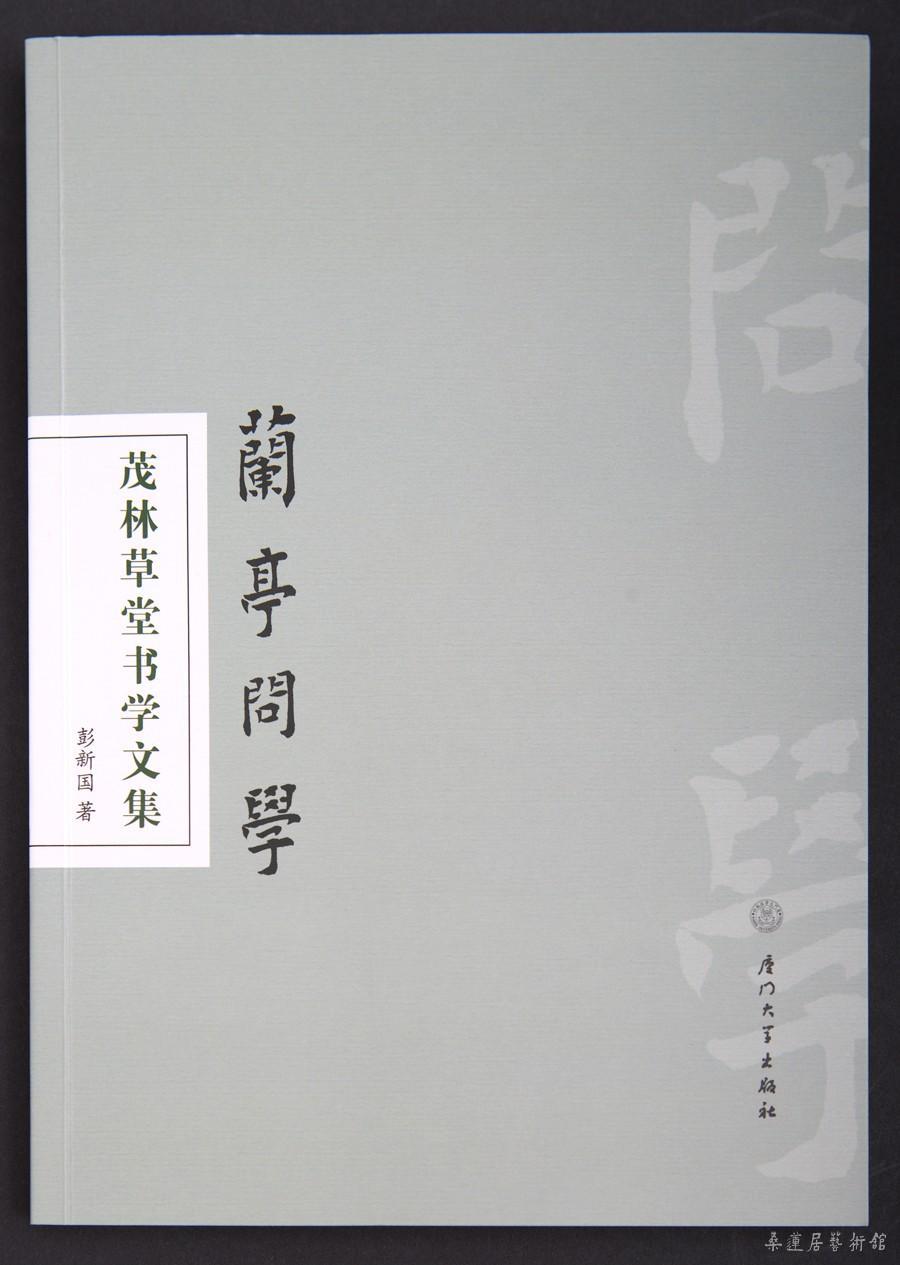

《兰亭问学——茂林草堂书学文集》

彭新国 著

点击阅览↓↓参与福利~

《兰亭问学》赠书仪式

暨“书学与泉州文化”座谈会

时间:2016年8月20日

地点:桑莲居艺术馆

彭新国/文

我出生于闽南一个民风淳朴、风景秀美,传说中有白凤凰栖居的边远山村。

我从小就好读书,但那时书是奢侈品,即便城里也经常是一书难求,何况在偏远的乡下。因此每借到一本书,我总是如饥似渴,挑灯夜读。那时我通常会坐在老家土坯房厨房口的一个黑乎乎的在小矮凳上,夜晚就在灶台上再点亮一盏小煤油灯。那时候家里穷的根本没有一张像样的桌子,因此我没有多少书桌与书房的概念。但是恬静的阅读就是那时最大的幸福。

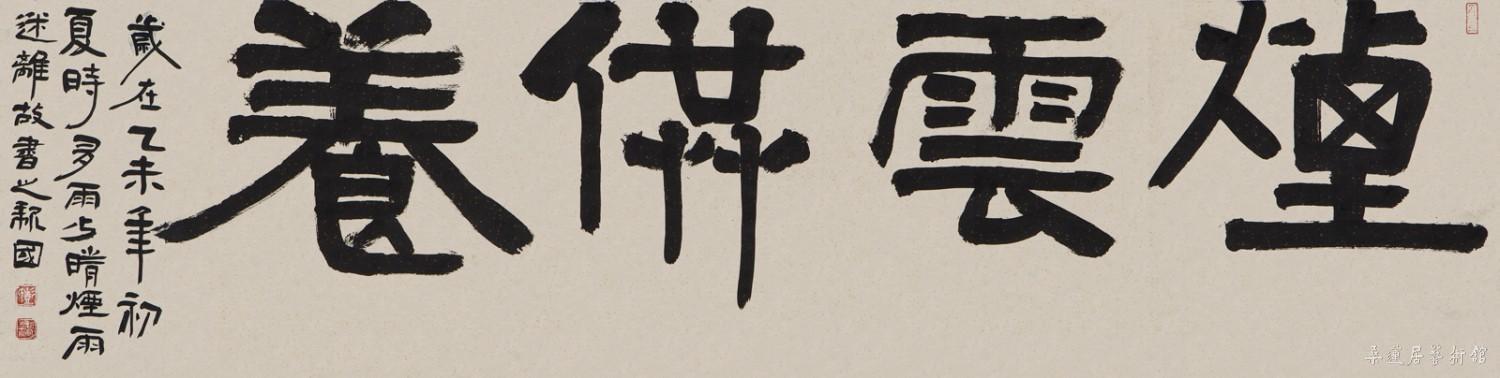

烟云供养

爱书,当然想拥有更多的书。从少年起,我就一直想办法买书,虽然家里很穷。因为好读书,也就养成了藏书的习惯,曾经很久我没有自己的房子,为了藏书方便,我专门请当木工的舅舅做了箱子来装书,因此从小到大不管是借,还是买来的书都在那个箱子里被妥善安放并随我四处漂泊。直到初三毕业后我远离家乡外出读书,书箱也就跟不上了。

十六七岁就读师范学校时,我总是把家里给的车旅费和生活费节省下来买书,经常身上穷的叮当响,幸好那时的饭菜票都是学校统一免费发放的,要不肯定得饿肚皮。那时班里的同学中我抽屉里的课外书最多,我最喜欢读哲学家尼采、叔本华等的书,也许源于对文学艺术的热爱,也特别喜欢读诗、写诗,还有就是如宗白华的《美学散步》等一类的美学书。

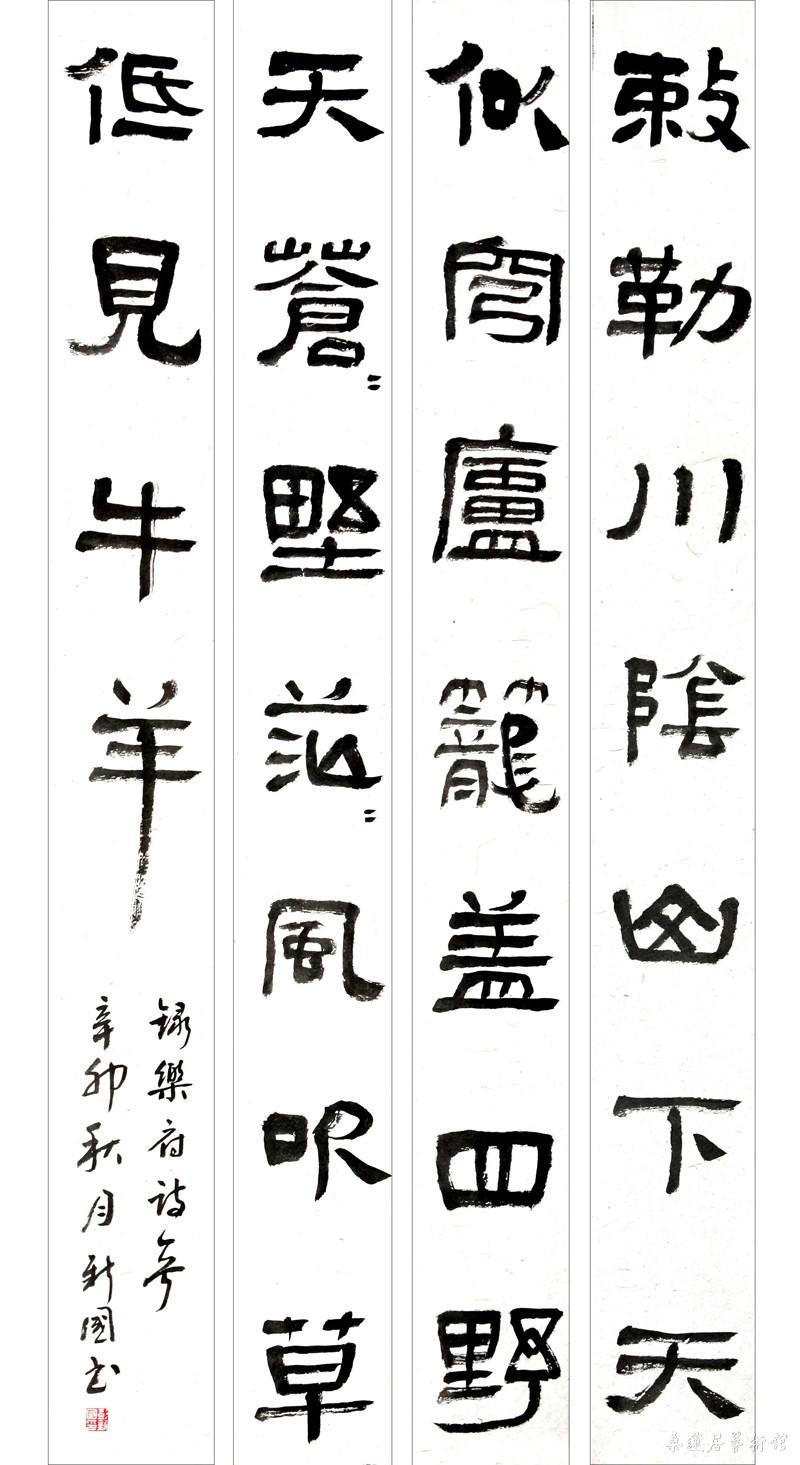

录乐府诗

那时候看书,会有一种永不知足的干劲。读到一本好书有时会兴奋得一个晚上睡不着,还经常与好同学一起分享。我读的书大多是自己买的,也有的是到学校图书馆借的,那时有些想读的好书确实不好买。有时为了买一本书,我反复走新华书店,一次一次询问什么时候到货。

有时想要的书在泉州市区买不到,我就拜托老师和长辈们到外地出差时帮忙找一找。记得有次班级失窃了,小偷把我放在抽屉里几本心爱的书都端走了,至今想起来还觉得有些心疼。那时我就想,能有一个地方可以好好收藏我这些书该多好啊!因此朦朦胧胧就有一个书房梦。

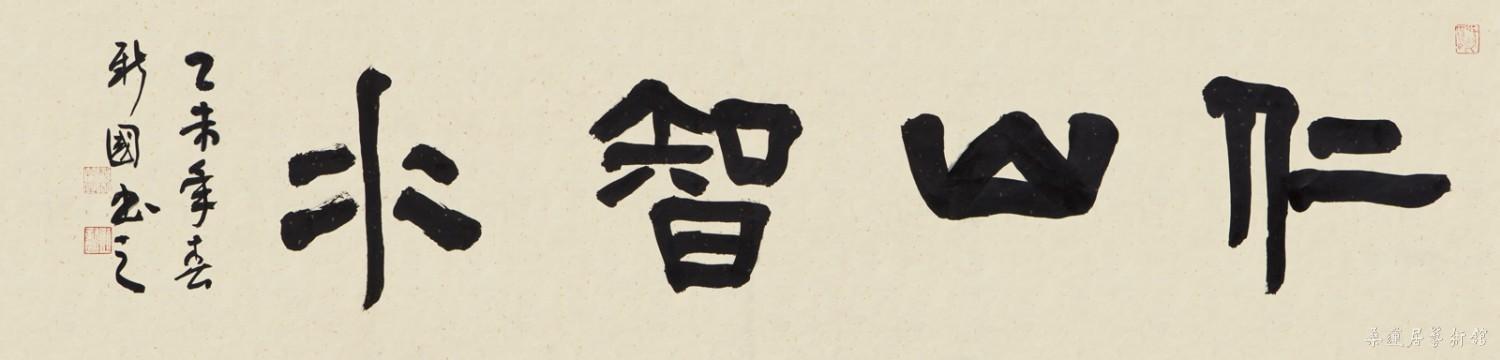

仁山智水

学校毕业到农村工作后,我爱书的嗜好一直没改,虽然工资很低,但每次到城里都会带几本书回来,买书的钱有时占去了工资的一大部分。由于喜欢书法,我经常到外地邮购一些字帖和理论书,因为这种书本地很难买到。记得上世纪90年代初,我的工资只有120多元,为了邮购一套大地出版社出版的《中国书法鉴赏大辞典》整整花了我一个多月的工资。

那时每逢到外地出差,书店是我必去的地方,回来时总是带回一堆大大小小的书。买回来的新书,我喜欢在扉页上写上购书铭,详细记录购书的时间、地点、感想和体会等。没几年时间,乡下老家的房间里就有好几个架的书了。后来到城里工作,书店还是我最爱去的地方,即使工作再忙我也会找时间去走一走。

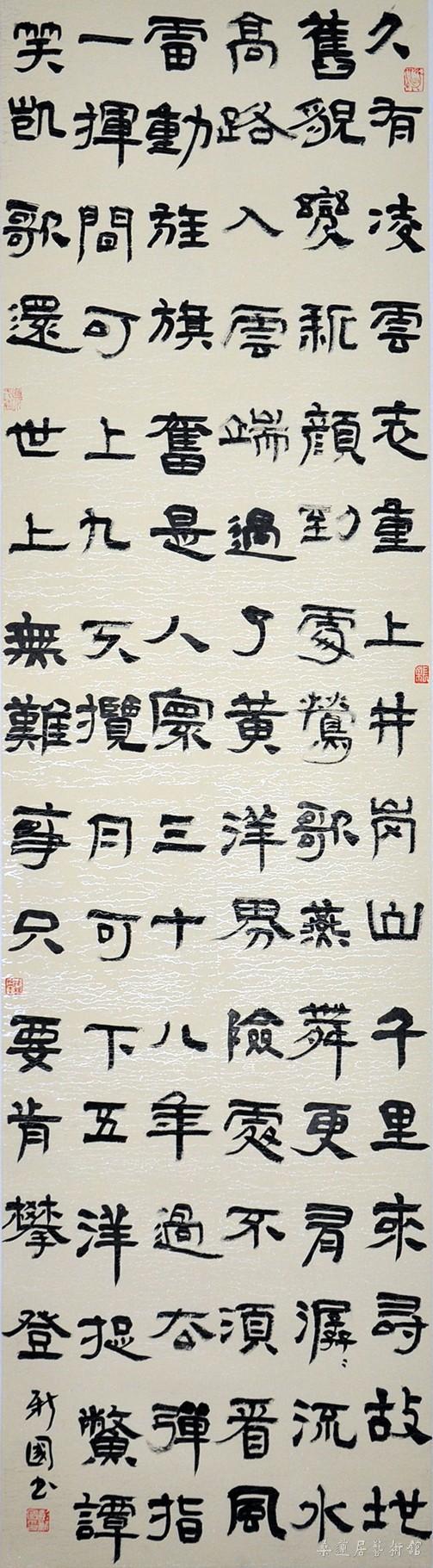

毛泽东《水调歌头·重上井冈山》

2002年劳动节,终于在城里有了一套属于自己的房子,有三个房间,为此我专门腾出一个房间,最长的一整堵墙都被做成书柜,书房中间放置一张大写字台。再后来,我又陆续添置了两个大书柜,占据了另外一堵墙。现在,两个书柜又装不下了。于是书桌上、沙发上、电视柜上、餐桌上,甚至于厕所里到处都有书的身影。

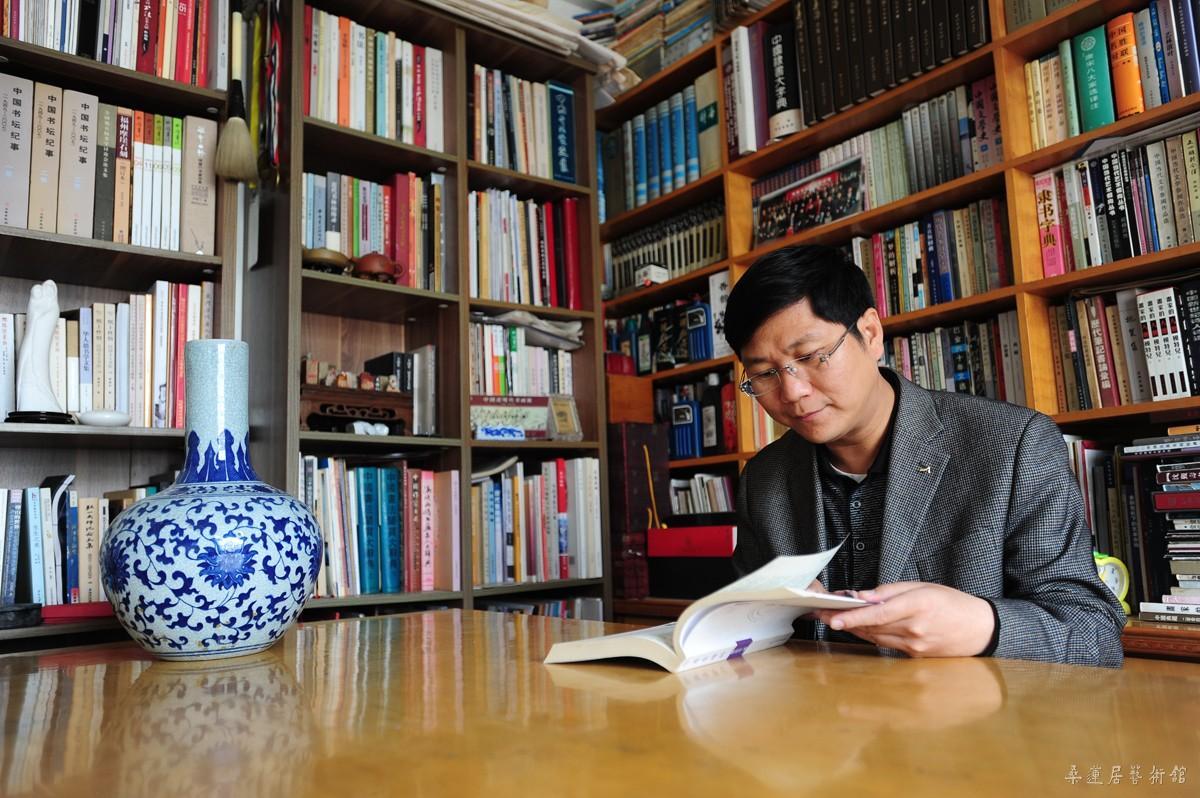

乡下老家的不算,我这个书房里的书足足有四五千本吧。大部头的书不少,书的种类很杂,什么都有,但书画、文史哲一类的居多。刚开始,我对书房基本没有太多的设计,只是注重实用。后来为了让书房更有雅趣,我会在一些地方挂上几张老字画,放上些小艺术品。我对书房感情特别深,也产生了一种依赖感和自豪感。累了时,一走到书房就感觉特别轻松,有好朋友或者贵宾来了,我也经常会请他们到书房小坐或促膝长谈,看看字画。

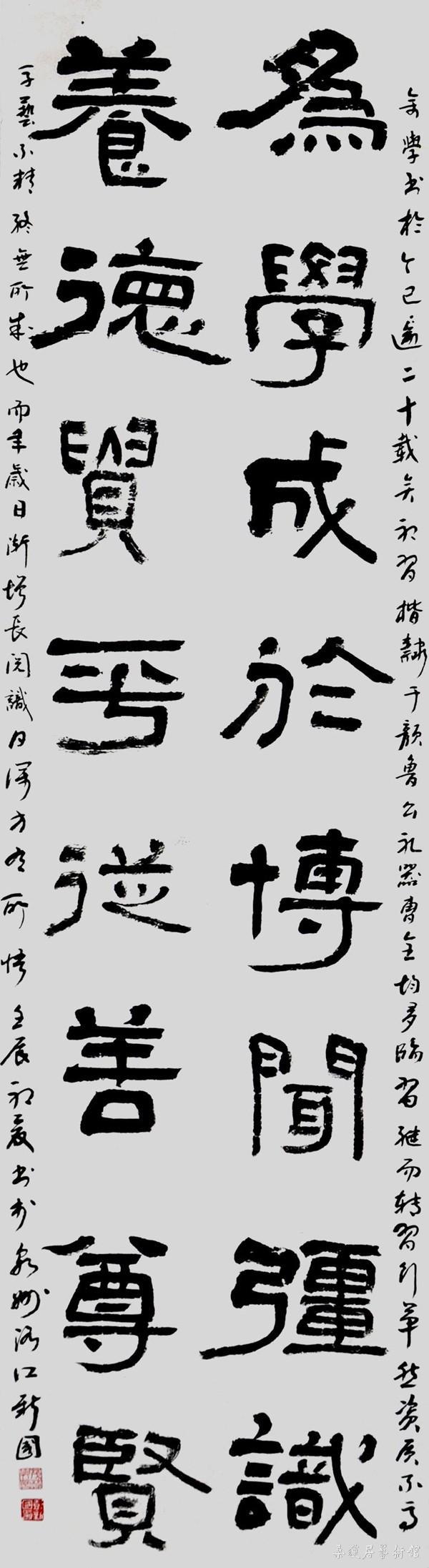

为学养德联

在书房里,每当文思涌来,我就即刻拿起笔记下来,整理成一些文章去投稿,赚点稿费,而这些稿费又很快“变成”了书。有朋友和邻居到家里串门,经常会惊讶地问,怎么这么多书,家人总会笑着对他们说:“我家是卖书的。”

在家的大部分时间我都在书房,没事就到书房静坐,有时摊开一本书,点上一炷沉香,播点古典音乐,享受着特别的乐趣。书房就像聚宝盆,有着取之不竭、用之不尽的宝藏,而我更把读书作为娱乐自己、提高自我的手段。

我想,人生能安于读书就是一种莫大的幸福,而安于读书问学的人生应该也是一种至高的境界。

彭新国 号茂林草堂,福建泉州人。当过乡村教师、村镇干部,在多个区直机关任过职,现供职于泉州市委宣传部。从事书法创作和书法理论研究多年,书法作品在各种展览中入展、获奖,书学文章多次入选国际国内学术研讨会,在《中国书法》《书法》《美术报》《书法报》《书法导报》《中国书画报》等专业报刊发表。现为中国书法家协会会员、泉州市书法家协会副秘书长、泉州市青年书法家协会副主席兼秘书长、洛江区书法家协会主席。

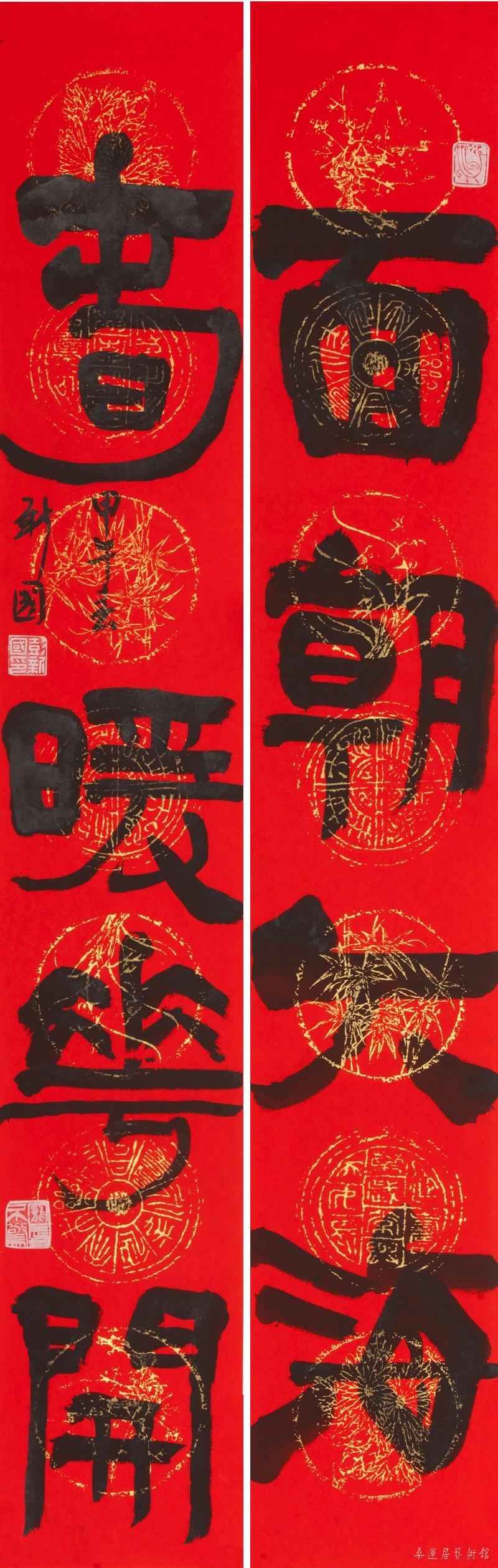

面朝大海

春暖花开

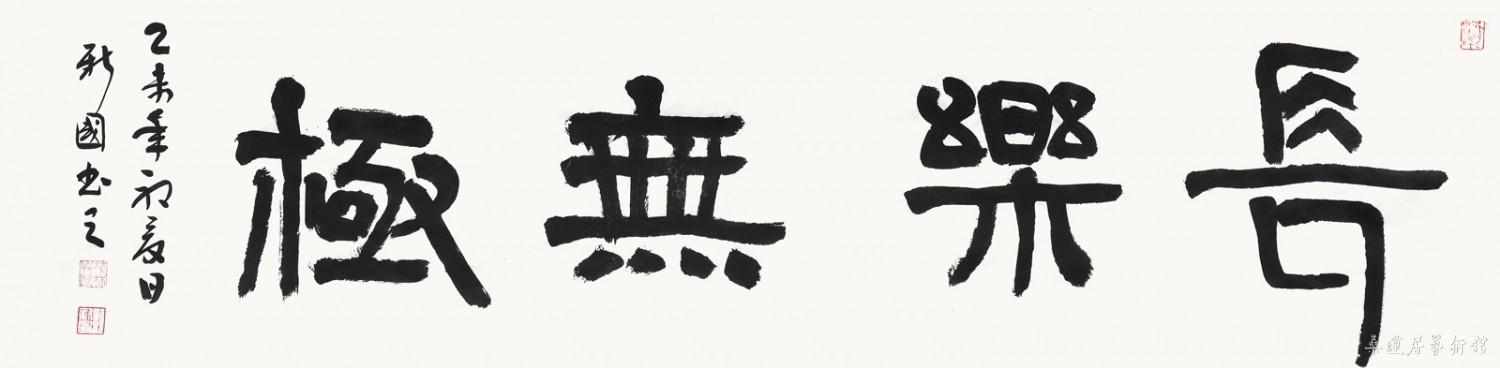

长乐无极

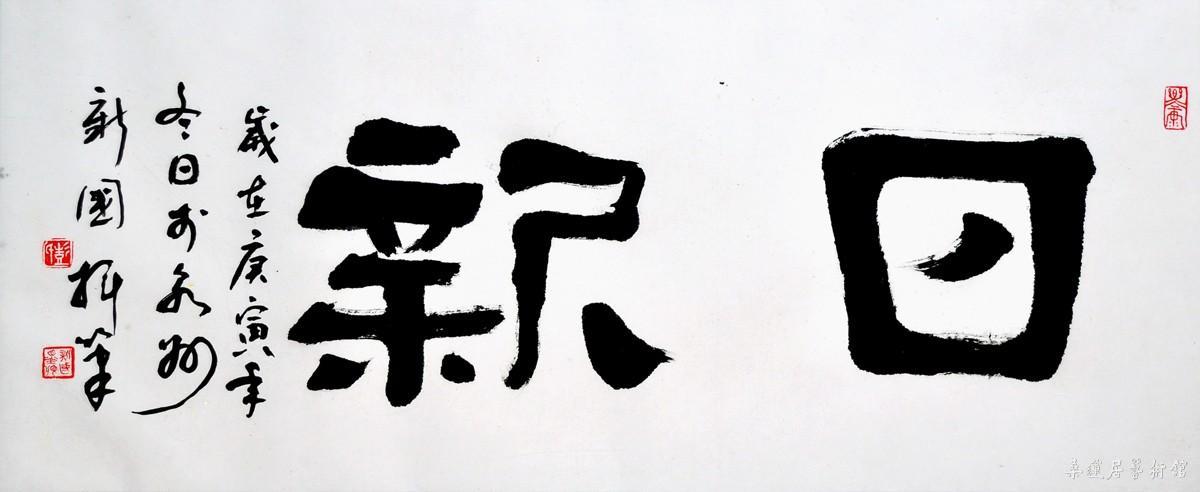

日新

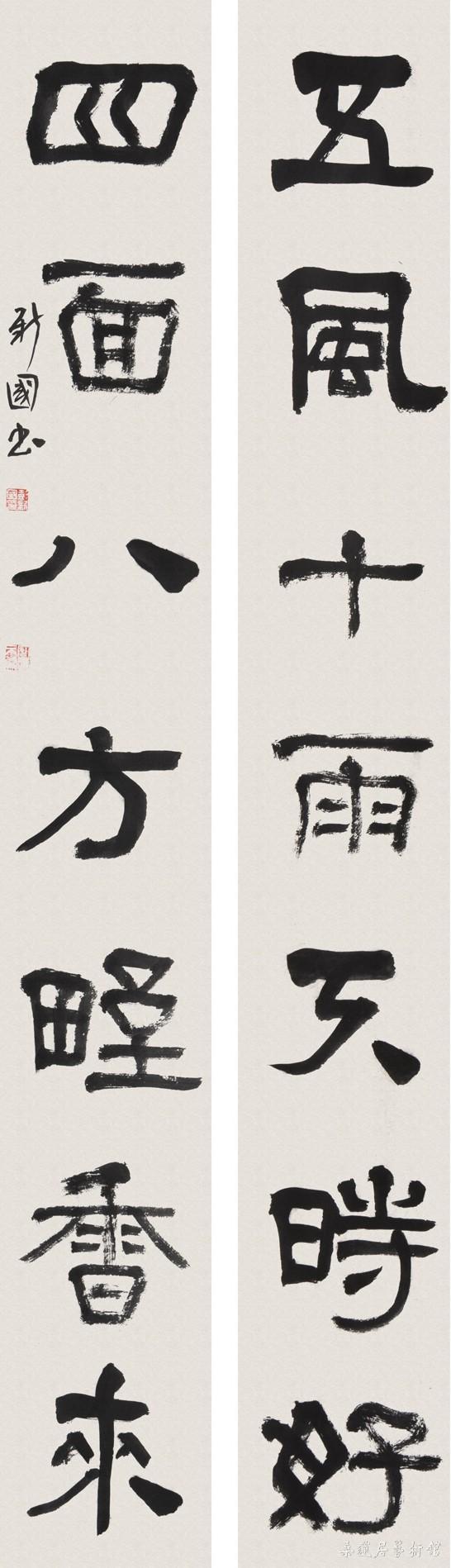

五风十雨天时好

四面八方野香来

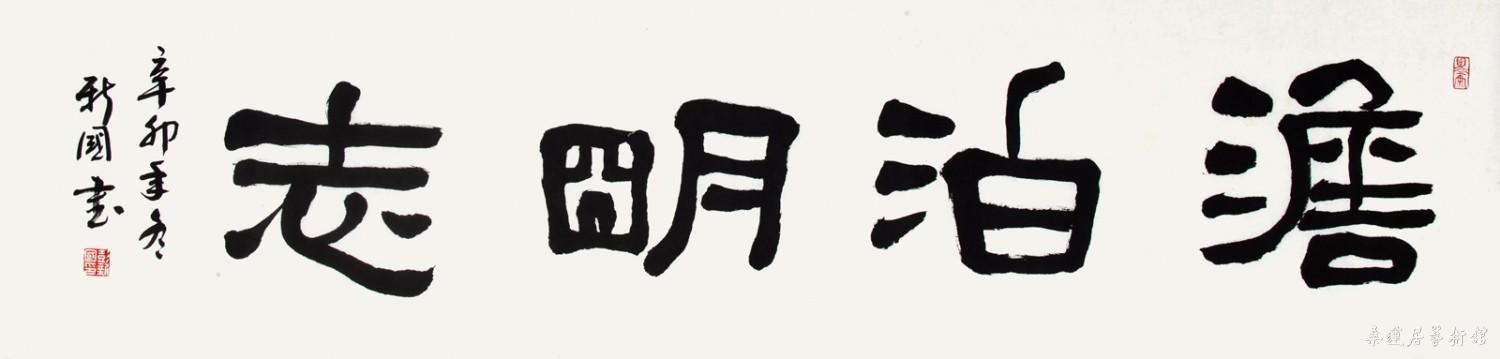

澹泊明志

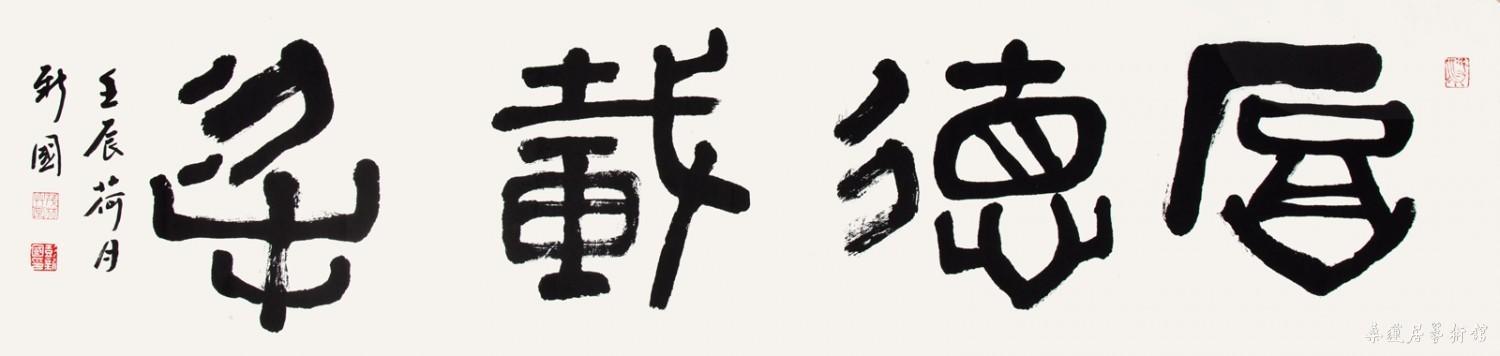

厚德载物

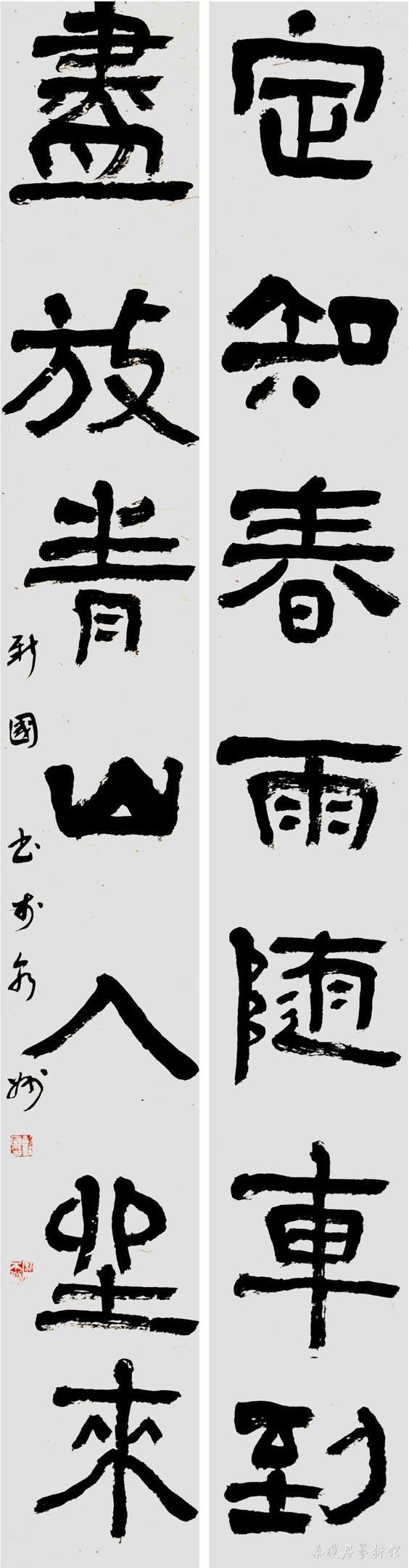

定知春雨随车到

尽放青山入座来

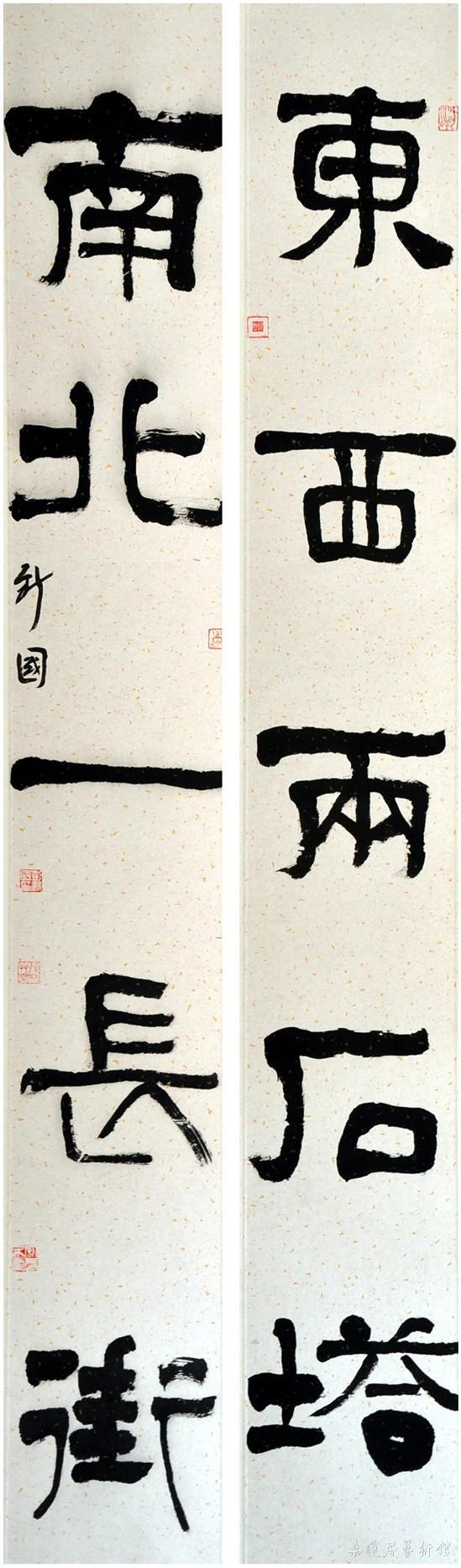

东西两石塔

南北一长街

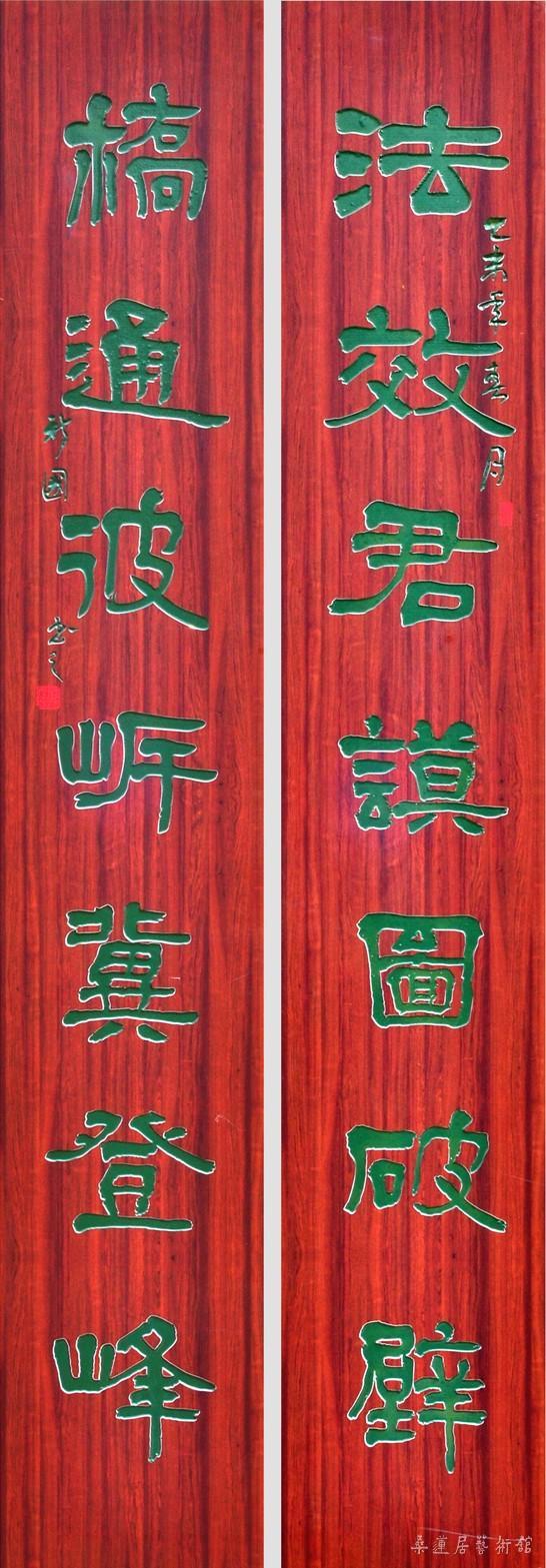

法效君谟图破壁

桥通彼岸冀登峰

-- 文图由彭新国先生提供 --

转载请注明