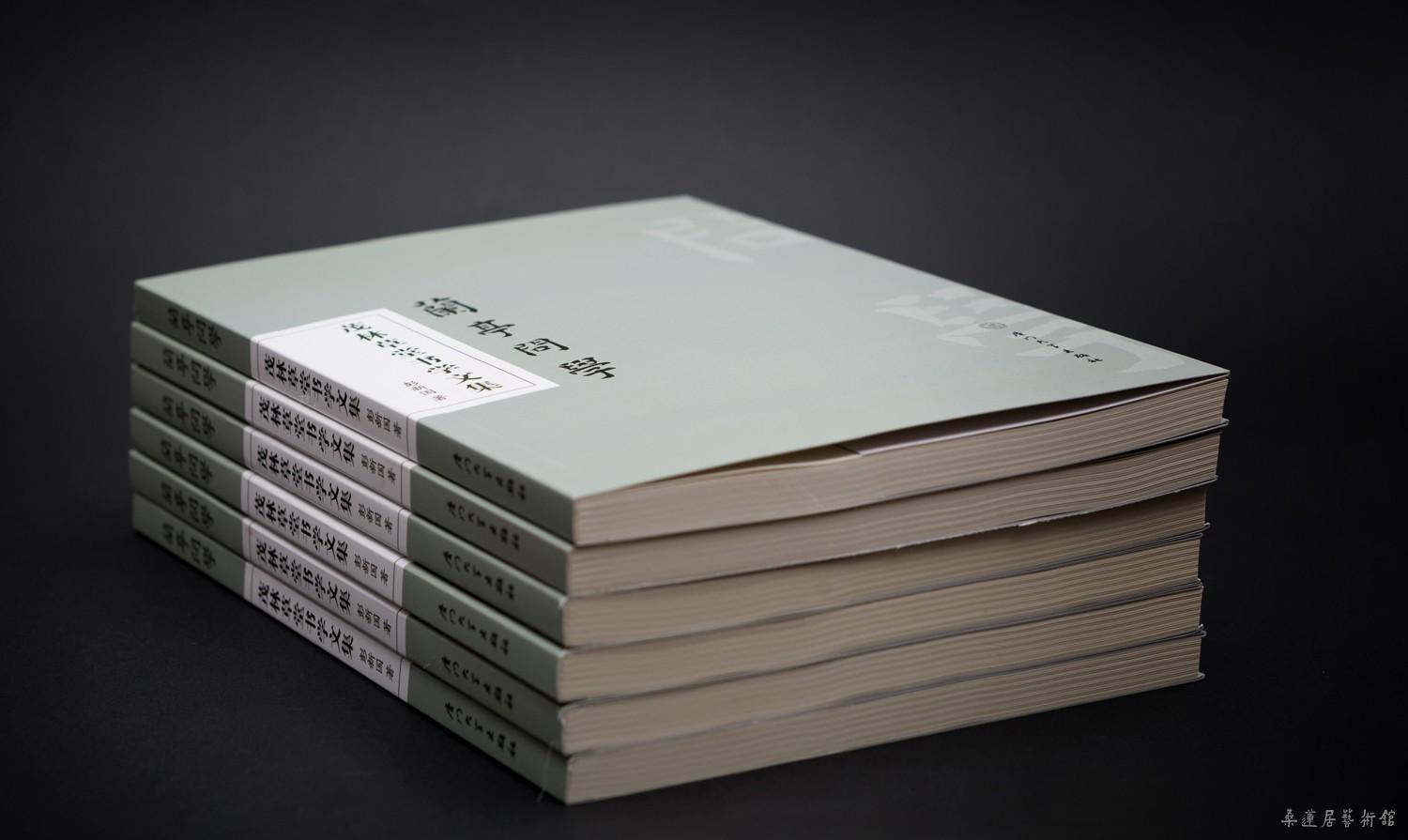

《兰亭问学——茂林草堂书学文集》

彭新国/ 著

白谦慎/ 题签

厦门大学出版社/ 出版

《兰亭问学》赠书仪式

暨“书学与泉州文化”座谈会

主办单位:泉州市文学艺术界联合会

泉州市社会科学界联合会

泉州市青年书法家协会

泉州广播电视台《收藏泉州》栏目组

洛江区书法家协会

承办单位:桑莲居艺术馆

座谈会特邀嘉宾:林坚璋

活动时间:2016年8月20日 下午15:30

活动地点:泉州市东湖街华侨历史博物馆一楼 桑莲居艺术馆

彭新国

ღ 8月17日-20日 微信福利

1、凡在文末评论加精的,截止8月20日下午15:00,评论点赞数量前5名,发送姓名或斋号、联系地址、电话至本微信公众号,可获赠彭新国老师签名版《兰亭问学》壹册+书法作品壹件,文集内将由彭老师签上您的姓名或斋号。顺丰到付。评论后可以邀请朋友点赞助力哦。

2、分享本微信至朋友圈,并集满20个赞,前30名截图发送至公众号者并附姓名、地址、联系电话,可获赠彭新国老师签名版《兰亭问学》壹册。顺丰到付。

ღ 8月20日 现场福利

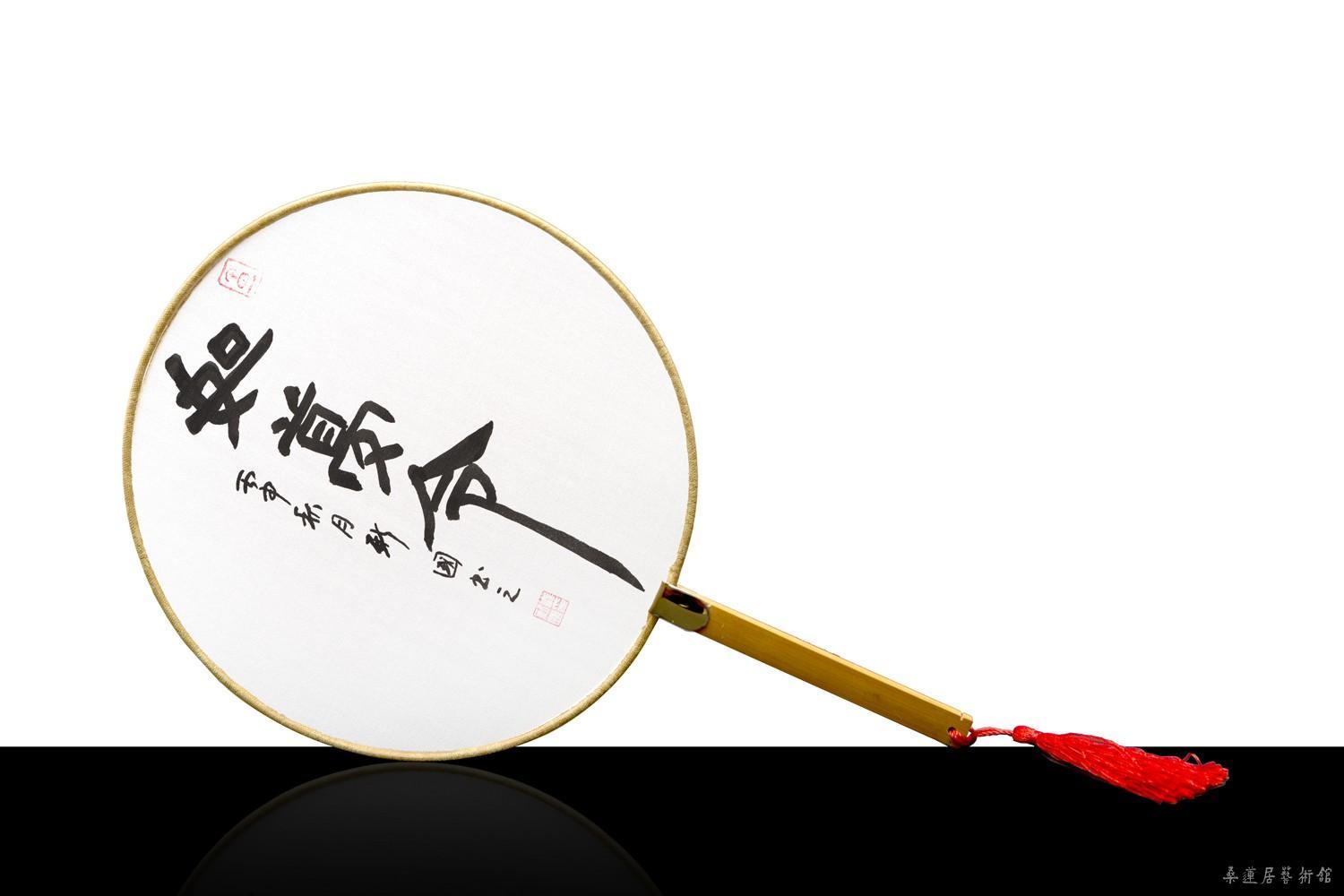

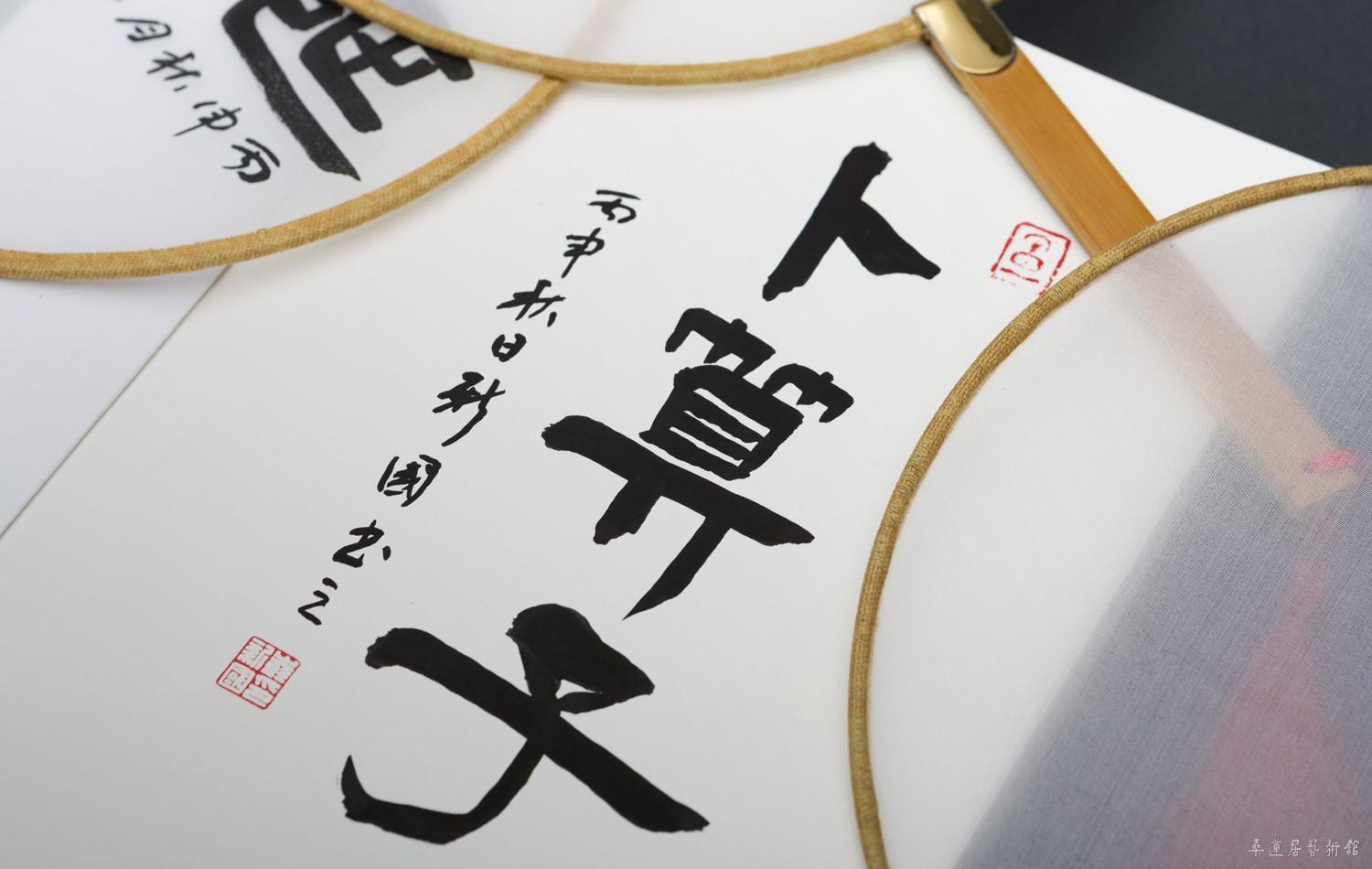

8月20日下午,《兰亭问学》赠书仪式暨“书学与泉州文化”座谈会现场,将从签到的来宾中随机抽取5名,获赠彭新国老师亲笔题写的绢本团扇壹把。

ღ 《兰亭问学——茂林草堂书学文集》购书指南

与庸俗的学术价值和理论色彩划清界限

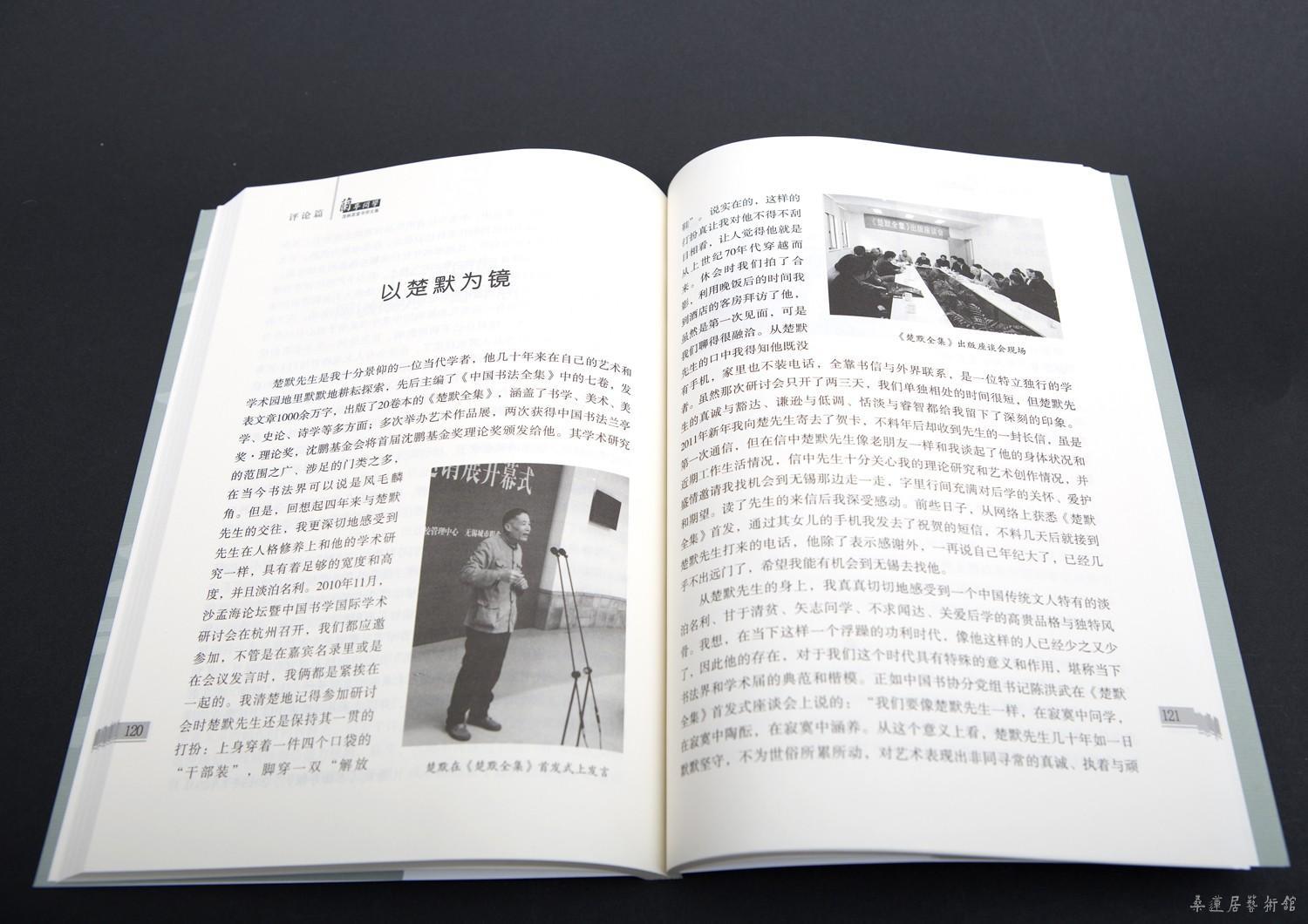

文/张瑞田

彭新国的书法理论研究和书法评论写作,引起了普遍的关注,我是目击者之一。我们是同道,首先,我们相识于书学研讨会上;其次,我们常写书法短评,也常在报刊上“意外重逢”;还有,我在《中国书画报》主持“书法评论”专版,他也是主要作者之一。我们还有一点相似之处,都是业余写作的身份。他是公务员,我在中国作家书画院任职,写字、写作,是一己之好,不参与自身业绩的考评。但是,这不等于说学术视点、思考能力、研究深度不在专业层面,相反,他不囿于学科的局限,学术界的潜规则,也无需仰人鼻息,在导师或利益集团的左右下轻歌浅唱,并以自己独立的眼光,独立的人格,独立的判断,传达着一位青年学人和作家对书法领域的冷静思考,实在难能可贵。

我觉得彭新国的研究和写作值得重视。我对当代书法研究热衷考据提出过批评,理由是,我所理解的书法研究不仅仅是考据,其范围应该更广阔。比如书法美学、书法评论、书法文化学,应该与考据具有同等重要的价值,也需要我们高度重视。然而,当代书法研究对考据成果的青睐,一方面反应了当代书法研究思路的狭窄,一方面表现出书法学人对现实尖锐矛盾的回避,对不确定性、有挑战性研究的胆怯。

著名学者陈方既回答《书法报》记者提问时说:“最近全国书学讨论会入选论文过于偏重考证了,当然考证工作需要做,研究书法需要对这些历史有所了解,但是,如果大家都做这些,我感觉这虽不是错了,却是偏了。”陈方既先生一语击中当代书学研究的短处,即没完没了地去历史沉迹中寻找学问的新意,或不厌其烦地对某些书法家的身世进行“人肉”式“搜索”,要么就去迎合当下的兴奋点,再去时间深处印证。

“偏于考证”的工作依旧是工作,本无需赘言。只是,当我们持续地、顽强地“偏于考证”,就值得警惕了。对于书学研究,考证是不可或缺的一环,需要皓首穷经,破解疑难杂症。同时,当代书学研究更需要关心当下的理论问题,其中包括现实的处境,审美的趋势,文化的意义,以及负能量对书法的歪曲和对书法损坏的程度。

读《陈垣来往书信集》,看到著名学者、时任中山大学国文系教授的容肇祖致陈垣手札,其中讲到:“现在广州之学风,由质朴而转空疏,由思想自由而转拘守,由驰骛新学而转高头讲章。先生等提倡朴学于外,而故乡竟颠倒其学于内,犹戴东原树徽学于外,而桐城有方植之,当涂有夏炯也。”

容肇祖对广东学界的评述,陈垣没有附应,以“南方朝气方新”回示。容肇祖继续强调:“(广东)学术上实暮气寻寻,读经复古,抄学古堂课程之旧本以为课程,据皋比者又哦高头讲章之大全经学,宁非暮气乎?”

容肇祖的哀伤与痛苦,是对“以《文选》为主,以读经为务”的广东学界的批评。

几十年的时间已成青烟一缕,读容肇祖的手札,很容易联想到当代书学研究。

当代书学研究,需要多元化,即从不同的学术观点和不同的理论框架予以深入。厘清书学的基本常识,夯实学科基础固然重要,但也不能回避对当前理论问题,尤其是焦点、难点问题的思考与剖析。对学术研究来讲,现实的理论问题,应该是优先的选项,尽管这样的问题会带来许多麻烦,甚至风险,然而,学术研究不能回避这样的麻烦和风险。学人,是真理的寻找者,也是真理的维护者,焉能“安全地、策略地、世故”地“偏于考据”?

彭新国的意义正在于此。他读书杂,兴趣广,看问题理据清楚。他对书法理论本体不屈不挠地探究,他更愿意在文史领域有目的徜徉,因此,他的眼睛里问题很多,他写起文章来胆子很大,他的声音多姿多彩。

多元化,是人类的价值共识,书法研究也不例外。当我们把书法研究的学院派推崇到一个高度时,随之而来的八股腔、去思想化,掩盖、削弱了当代学术的生命血色。彭新国是区别于学院派的书法理论研究者和书法评论的写作者,他清新的笔调和有的放矢的文风,是值得重视的学术存在,至少,他直面现实,有问题意识,责任感强,敢于担当。

“由质朴而转空疏,由思想自由而转拘守,由驰鹜新学而转高头讲章”的“暮气寻寻”的确是一种倒退。因此,我曾说:“学术价值与理论色彩,意味着安全地、策略地、世故地写文章,那么,我们情愿与这样的学术价值和理论色彩划清界限。”

愿以此话与彭新国共勉。

(本文作者系中国作家书画院常务副院长兼秘书长,当代作家、艺术批评家)

文章由彭新国先生提供;图片由桑莲居赵剑王、刘才能拍摄

转载请注明