野蛮强韧,销蚀了他身上的书生气,使之有足够的底气驾驭笔墨和江湖,又有厚实的胃口消化古今中外的艺术遗产和历史带给他的伤痛。

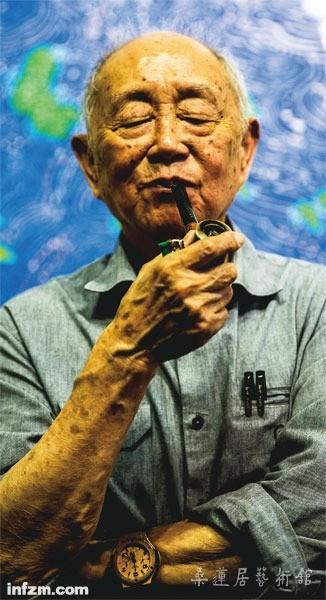

南方周末 蒋彬 /图

“并非纯真,只是经得起打熬而已”

文 /孔令钰

来源 /南方周末

脾 气

----

黄永玉到老脾气亦不改,2004年端午节,黄老在家乡凤凰看赛龙舟,听说沱江上游搬来一家化工厂,废渣堆在江边。黄永玉大怒,叫喊着明天带人去那家工厂,非砸了他们的办公室不可。

这一份野蛮强韧,销蚀了他身上的书生气,使之有足够的底气驾驭笔墨和江湖,又有厚实的胃口消化古今中外的艺术遗产和历史带给他的伤痛。

黄永玉爱狗,他在北京通州有一座占地八亩、自行设计建造的中式古典庭院“万荷塘”,据说灵感来源于自己养的一对狗夫妇“立果”和“卡咪”——为了让它们有尽情奔跑的空间。万荷塘的东院是一片两亩大的荷塘,如今住着一只颇招主人疼爱的全身褐色短毛的山东猎犬,名叫“民主”。

“另一个院子里还有只母狗,叫‘科学’。”

当然,高昂的润格足以支持黄永玉享受大宅子的生活,豪车名狗古董环绕。然而在早年贫困的岁月里,黄永玉亦能苦中作乐。

北京东城的大雅宝胡同甲二号,解放后被用作中央美院教职工宿舍。作为中央美院当时最年轻的教授,黄永玉在这里与李可染、李苦禅、董希文、张仃等同事为邻。黄永玉自小爱打猎,常常拿着枪外出打野鸭子,朋友们早早地就坐在黄家等着打牙祭,若是打回猎物,满屋子都振奋得很。

虽然当时物资配给紧张,黄永玉和妻子依然想方设法省出布票,买来厚一点的花布,做成小帐篷,周末带儿子去野营,钓鱼台、明十三陵,那时都还很荒凉,时而有人赶着羊群路过,一家人还问羊倌买奶喝。

“野营”这种娱乐,虽然毫不昂贵,但对于当时一些人来说,却是精神上一次奢侈的冲击,连同看外国画册、听披头士,成了他被批判的理由——“资产阶级生活方式”。

音乐学院有人贴出一张大字报,说黄永玉把披头士带回来,是罪魁祸首。黄永玉还跟一位领导朋友理论,“你不要不喜欢,你看看它的谱,配器多复杂,多高深。你是搞学问的,怎么可以轻易否定它?”

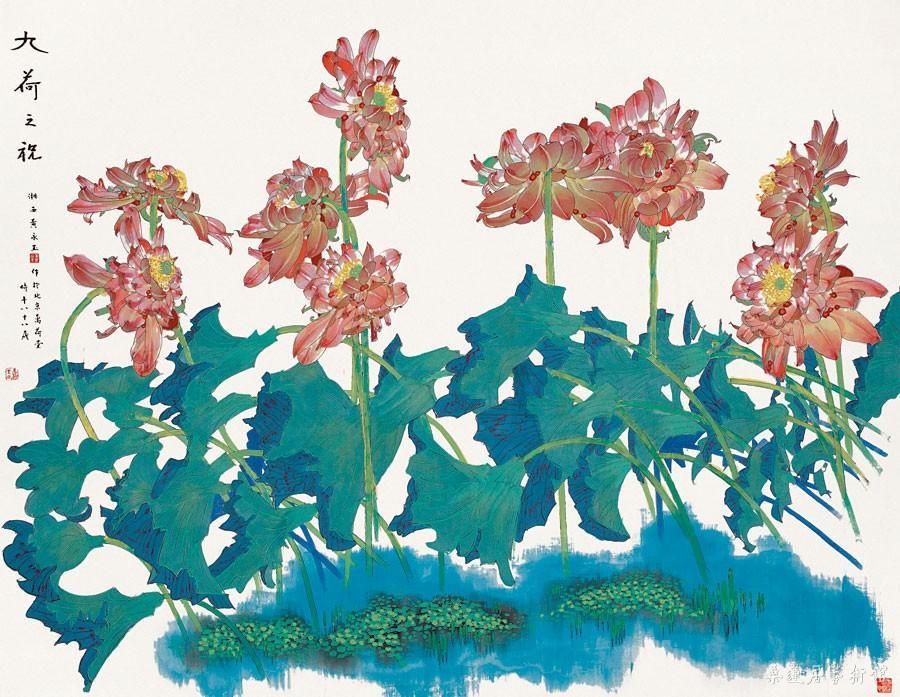

黄永玉似把这世间的一切都当成个巨大的玩具,他把纸上的生命立体化了,便是满庭花香,曲院风荷。

黄永玉 九荷之祝 356×284cm 2011年

(图片源自中国国家博物馆)

江湖游

----

1937年春天,“卢沟桥事件”爆发的前几个月,13岁的黄永玉到厦门集美学校读初中一年级。

黄永玉自小生长在艺术的摇篮里,父母都是小学校长兼美术、音乐教员,黄永玉不仅6岁就在家里能读到《上海漫画》、《时代漫画》等杂志,更重要的是,他在父母的谈吐之间,培养了一颗感受艺术的敏锐心灵。

在集美学校,虽然成绩糟糕,又常和人打架,但黄永玉酷爱读书、通画画,加之美术教员都是艺专毕业或者留洋归来的俊才,让这个“文艺小青年”享受到“大学似的”优质教育。

15岁,因为斗殴事件,黄永玉离校出走,随身的小包袱里塞着刻刀、木板,几本书和衣服,流浪于福建、江西。

1944年春天,日本宣布投降的前一年,黄永玉决定回到阔别已久的故乡。正巧国民党士兵押着一团新壮丁从福建永春走回湖南,他便随军步行回乡,顺便蹭口饭吃,有时也帮忙照看一下船甲板底下的十几条死尸,夜里伸个懒腰,往往摸到一只无名的冰凉鼻子。

晚年的黄永玉讨厌被人问“意义”、“价值”这类大而无当的问题,“世上的事不能一起床就讲意义,这样很累,其实就是过日子”。

1947年,黄永玉来到上海,除了一身木刻、画画、写作的功夫,别无长物,风景和情调再美,也抵不得一碗饭实在。口袋空了,黄永玉会从虹口步行到同济或复旦找同学吃一顿饭,“饭吃到,但惟一的一双皮鞋消耗得令人心跳。”

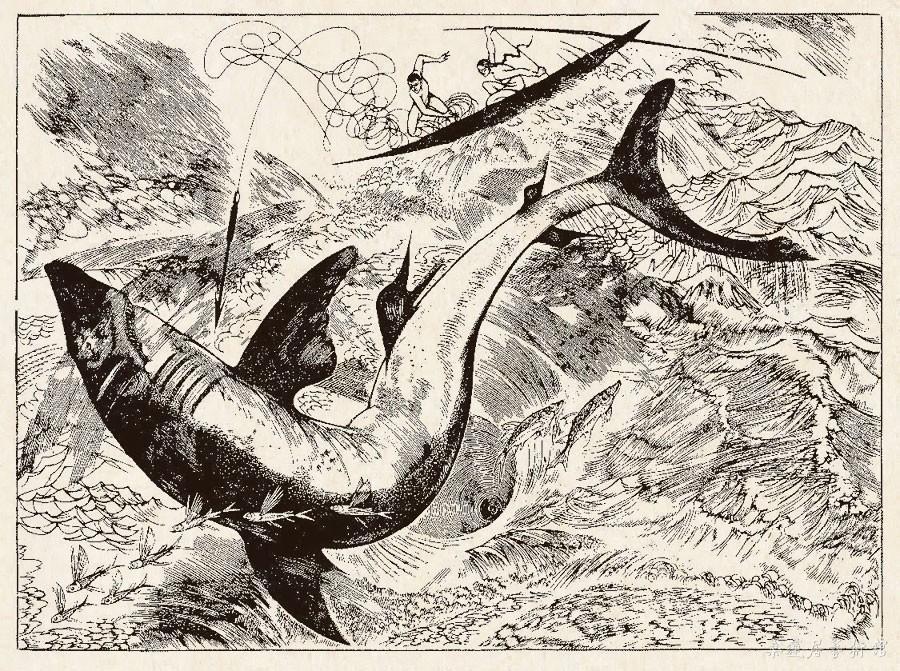

生存的焦灼混合着天赋似的热爱,使得千挑万担的重量集于一枝笔。黄永玉不得不饥渴地搜集世间万物的形象,非科班出身的他,此时尚不知“明暗交接线”、“反光”、“三面五调子”等素描概念。做木刻和漫画的经验,让他只有“线条”这个工具来记录形象。

他研究牛、羊、猪、狗身上的毛的旋律,甚至系统地读动物学、森林学、地质学、气象学……及至他到中央美院任教,仍然要求学生反复画缆绳、水罐、渔网、海的规律、山的结构——所有目之所见的细节。

黄永玉 春潮 木刻 40×54.5cm 1961年

(图片源自中国国家博物馆)

一位朋友在诗中提到妓女的乳房,黄永玉便厚着脸皮跑到附近桥边偷看一位年轻的母亲哺乳,“原来在乳头边上围着一圈小小粉红色可爱的颗粒。”

搜集这些素材,是为了“储存”、“背诵”,如此方可在需要时随手撷之——“我要让那些形象都姓起黄来”。

如今黄永玉早已因画致富,不再有生计的煎迫。为了一种纯粹的乐趣,他依然以多于年轻人的精力画画、写作。

六十多岁时,他几次前往法国、意大利漫游写生,背着二十多公斤重的画具,有时一天要画上九个小时。

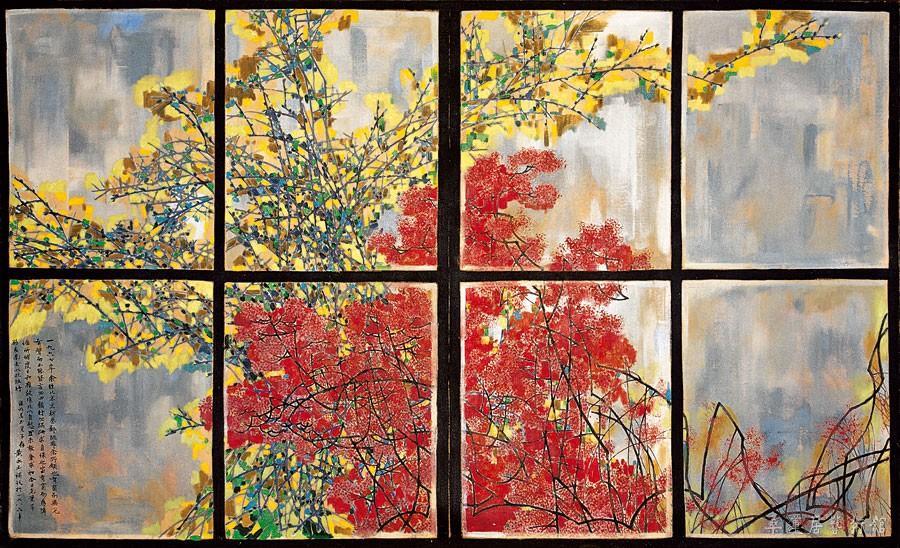

不停歇地创作、精进,使黄永玉的艺术之路风格几变,画路愈宽广,气象愈壮阔。已故好友、著名画家黄苗子曾评其“老年变法”——对于欧洲绘画艺术的深刻感受,使黄永玉的油画和雕塑风格一新,巨幅国画则融进了强烈的现代感。

黄永玉 窗口 油画 1967cm

(图片来自中国国家博物馆)

“老刁民”

----

1968年8月9日,中央美院举行批斗会,红卫兵勒令黄永玉下跪,两个人用带铜头的皮带抽其后背。黄永玉心里默默数着鞭数,告诉自己:老子叫一声痛,便是狗娘养的!

一共打了224下。中午回家,妻子说:“今天是你生日啊,给你煮了一碗长寿面。”

“我给你们看一样东西。”黄永玉脱掉蓝布的解放装,里面的血把衬衣黏住了,拿毛巾焐热了才揭得下来。

黄永玉 劳军图 木刻 62×296cm 1949年

(图片来自中国国家博物馆)

黄永玉作画喜署名“湘西老刁民”,他写湘西的孩子们“从小就练枪练炮,扭打厮杀,培养轻生死、重道义的德行”。他自己确实是个从小爱打架、爱逃学的“野”孩子。

这是他应对无常风雨的“内功”。在“文革”中,“我没有参加任何一个集团,谁都可以欺负你,敲你两下,踢你两脚,没关系。回家,看书,用功,加强自己。”黄永玉对南方周末记者说:“谁欺负我不管他了,因为它不是根本性的生死的问题。外国音乐,你们不喜欢听,我偷偷地听,声音开小一点。”

与之相对的是老舍。“他那碗汤天天调得非常妙,忽然多加了点盐他就受不了了,再多加一调羹盐,他就死了。”黄永玉说。

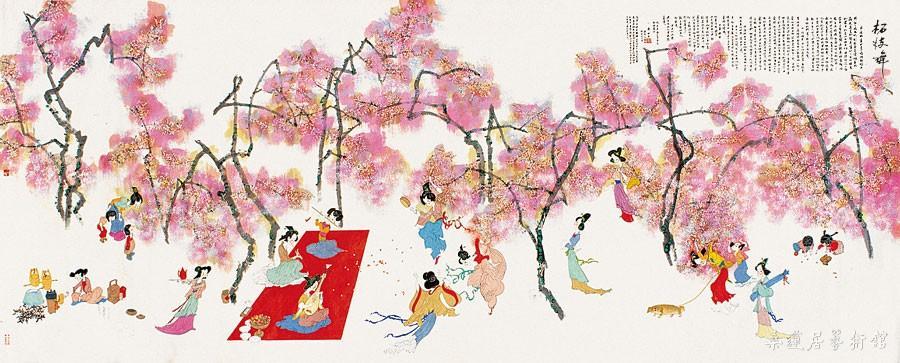

黄永玉 柘枝舞 295×550cm 2008年

(图片来自中国国家博物馆)

他的生活中亦处处是泼辣的明亮。

“嗜啖多加蒜辣之猪大肠,猪脚,及带板筋之牛肉,洋藿、苦瓜、蕨菜、浏阳豆豉加猪油渣炒青辣子,豆腐干、霉豆豉、水豆豉无一不爱”。

再如他在《万荷塘规》里对来客的幽默警示:

“本堂花木水果大多带刺,地面石头硬度为七,仅次钻石三度,各界人士尤应注意本堂所喂养之恶狗,因曾接受特种训练,专咬生人之要害处,各种险处不可疏忽大意,如有挨咬、跌倒、刺伤诸般意外,医疗费自理,寄希望本堂津贴者,全属梦想。”

其“刁”从欣赏文学作品的口味中可见一斑。爱读《水浒传》、《儒林外史》,不喜欢《红楼梦》,因为不喜欢好多女孩子关在一个园子里。

黄永玉 阿诗玛像 水印套色木刻 1956年

(图片来自中国国家博物馆)

黄永玉在文字中对世情的讽刺亦又辣又深刻。

他写蛇,“据说道路是曲折的,所以我有一副柔软的身躯”;写年迈蹒跚的老人被群儿嘲弄,只得赔笑,待群儿知其为廉颇后,“复回奔于老人之侧,齐呼曰‘永远健康,永远健康’!”

写借贷于林冲而不得还的小贩,含恨求诸陆谦为其题招帘于担头。“人问:‘虞侯阴险小儿也,何与其为伍?’小贩曰:‘气气林冲’!”

翻看黄永玉的文字,这种令人眼前倏忽一亮的机智时时闪过,让人感叹,在他的身体里,藏了一颗多么年轻又多么苍老的心。

然而时代跌宕给这颗心的修炼,留下了多少烙印,只有他自己懂得。“我是个受尽斯巴达式的精神上折磨和锻炼的人,并非纯真,只是经得起打熬而已。剖开胸膛,创伤无数。”

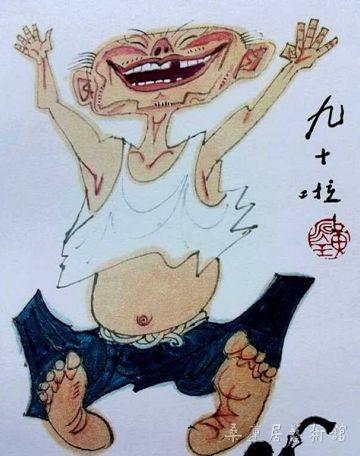

黄永玉自画像《九十啦》

-End-

桑莲居第二届(2016)中秋(网上)书画博饼赛拟于9月初开博!

近期“重点关注重点关注重点关注”哦~