书坛有一种共识,张瑞图在魏晋唐宋之后的书法艺术领域独辟蹊径不同凡响,是一杆旗帜,是一座里程碑,具有标志性意义。可以这样认为,在魏晋的魏楷、盛唐的唐楷基本定型之后,宋朝有了宋体、瘦金书,明代就是张瑞图的行草书,大清则是何绍基的“圆楷”了。张瑞图的书法理念和书法实践与成果是一个时代的巅峰,是对中国书法艺术在弘扬古法和开创先河融合上的独特贡献。这样的贡献,邢侗的《来禽馆帖》不能比拟不能替代,没有《来禽馆帖》还有另外的帖集作为载体,但作为一个时代,张瑞图没有第二。他的造诣不仅在于书法技巧,在于艺术思维,在于表达方式,更在于突破桎梏的胆识和魄力。

From 何锦龙《晋江霞行的“瑞图公”》

张瑞图的“变通型”书风

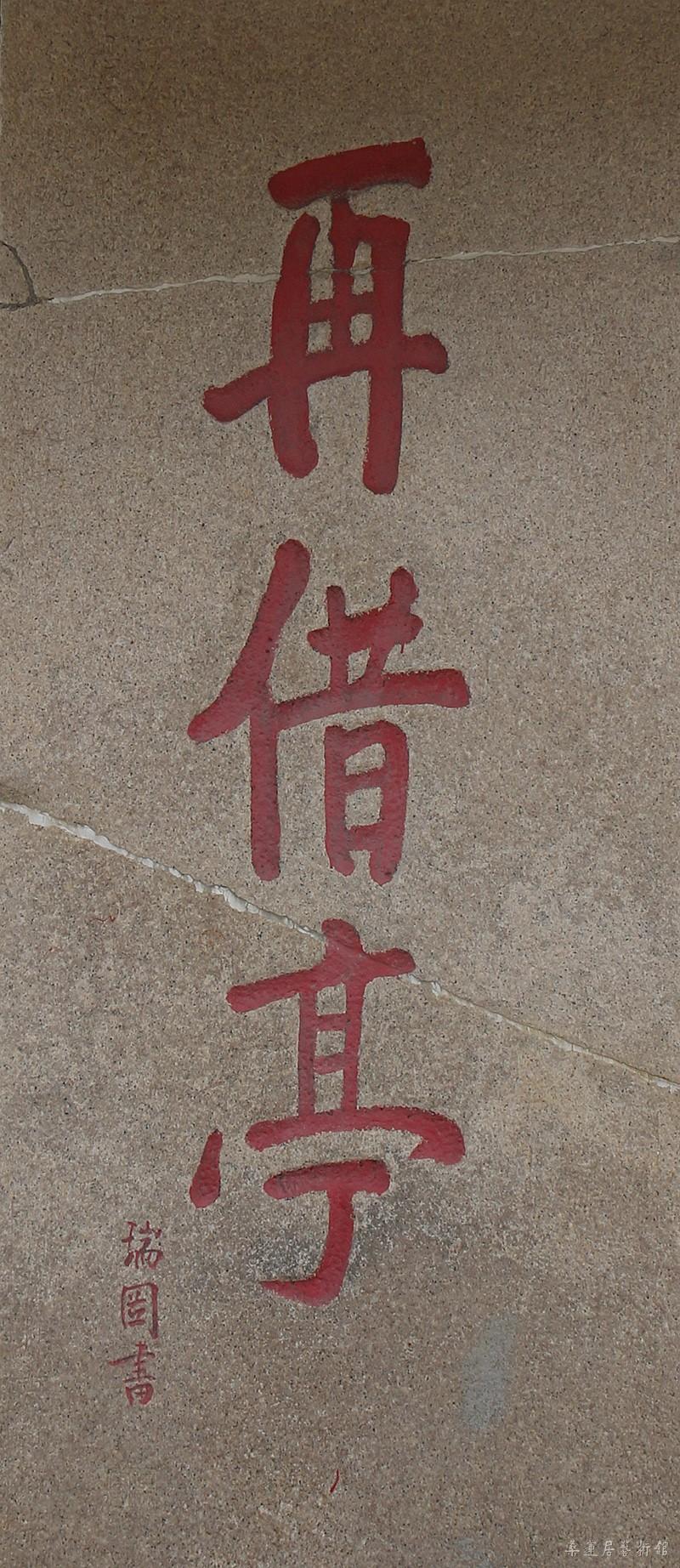

位于石狮蚶江出海口、作为泉州海上丝绸之路起点重要见证和遗存的千年古渡林銮渡有一座碑亭,主碑正面“再借亭”三字是张瑞图手迹,既富含雍容大度的颜体气息,又彰显洒脱灵动的独立个性。

张瑞图手迹“再借亭”

张怀瓘在《书议》引援王献之的话说,王羲之王献之父子探讨书法技巧、法度时,提出“法既不定,事贵变通”的见解。依笔者浅见,这个观念包括了几个基点:首先是“书法有则”,书法有着内在、严肃、持恒并且应当遵循的规则。再者,“法无定法”,书法规则不是恒定不变的教条,它是灵动、鲜活的,在不断更新与扩展。再是,“创新为贵”,这是书法艺术的本质,书法修养的灵魂,书法进步的动力。还有,“变通相融”,“变”为求新,“通”以传承,求新不是主观臆造,必须与书法的传统法则、规矩息息相通。

笔者曾将张瑞图的书法特质形容为“反叛型”书风。这个词语有些诙谐,当然不很靠谱,也不够地道。当把张瑞图书风的历练过程和艺术个性放在“法既不定,贵在变通”的理念中来衡量、判断的时候,觉得把张瑞图书法特质定位为“变通型”书风或许更为确切。

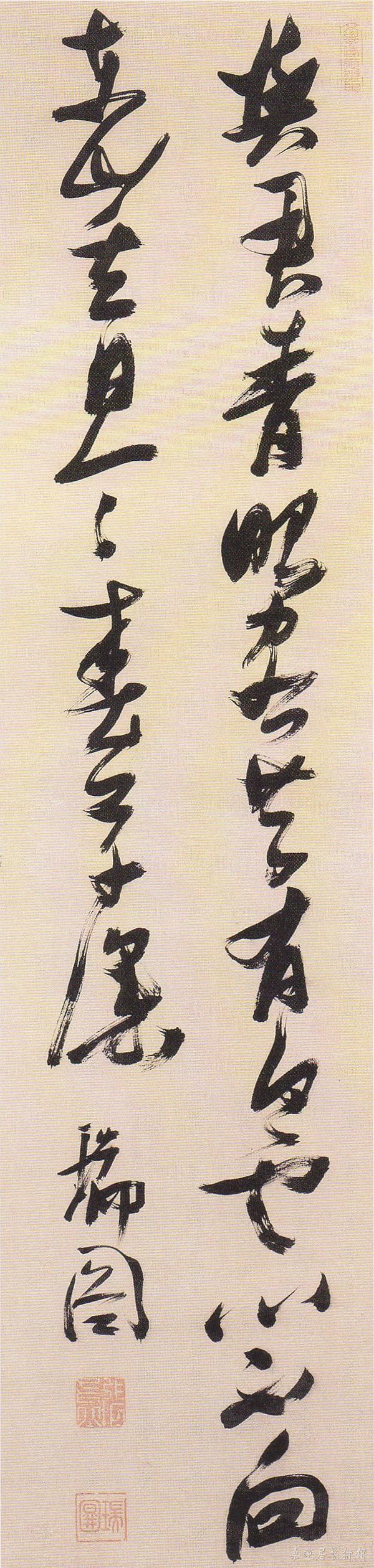

张瑞图《行书五言联》

张瑞图书法特质是对于传统意念的“变通”。书法是很个体很自我的感悟和把握。一样的笔墨纸砚,一样的提按使转,写出来的字却是不一样的格调,没有哪两个人的字是一模一样的。有志于书法的人都讲究他的风格源头,不仅仅练就真草隶篆,还要区别欧颜柳赵。这种追求应该是一种取向,但过分强调就变为成规,成了束缚。据说现在书法教学对传统书帖的临摹要求做到“极致”,甚至要学生把临摹作品和书帖叠在一起对着阳光检查是否“到位”,无疑就太过于“机械”了,可以肯定地说,这不是正道。历代经典书家都会用这种方式去学书法的吗?都是用这种方式铸成大器的吗?应该肯定,临摹书帖是习练书法的基本功课和必要过程,但所要学的是蕴含于书帖的笔墨技巧和游离于书帖的意念气质,而不在于笔形字形的刻板再造。张瑞图练字从临摹古帖起步,楷书取法钟繇、欧阳询,存藏于故宫的《楷书诗翰册》是他步入老年后书风“复归平正”的代表作,从中可以读到鲜明的锺韵欧风,尤以钟繇气息透纸而出,可见其书法根基源清本正,道行非凡。但张瑞图没有一味强调晋唐书法普遍崇尚的中锋为主,而是多用侧锋善用侧锋,起笔收笔干脆利落;字形结体一改钟繇、欧阳的端庄形态,斜长方正随性变化,行意草意交融其中;谋篇布局竖紧横开,墨色浓淡枯湿交错有致。他的艺术取向和技巧运用不为成规所束缚,提起笔来率性潇洒,直抒自我。为什么属于自我个性表达的文字非得是哪个前人的东西?张瑞图的字让人一看就是张瑞图。

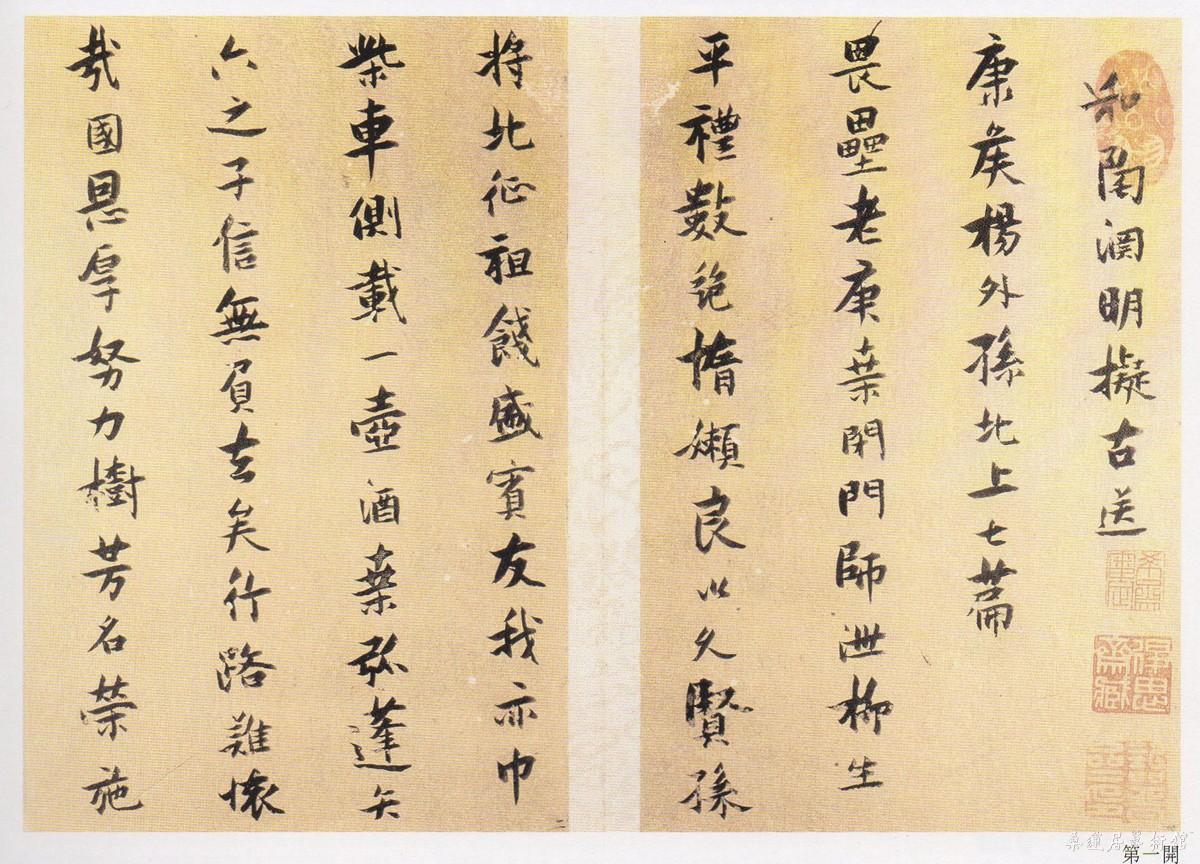

张瑞图《楷书诗翰册》选页

张瑞图书法特质是对于台阁体时尚“变通”。“台阁体”也称“馆阁体”,从明朝初期开始形成,首先应用于宫廷内阁文书,要求字形方正、笔法规矩、墨色乌黑、排列齐整。后来科考也要求以这种书体答卷,答题内容再好,书写不合规矩者便不能金榜题名。于是台阁体在学子中逐渐流行,永乐年间达到盛行的顶峰。应该说,台阁体对于书法教育发挥了一定规范性的作用,但对于艺术个性的培育和发挥,无疑是严酷的制约。文化繁荣应该促成多元化艺术形态的共存共荣,应该允许和鼓励个性化艺术取向的培育成长,但台阁体却把书法发展走向引入模式化的胡同。张瑞图在皇宫朝廷里天天要干这种事,又不能违背君命,他找到了宣泄自己个性化书体的方式,以抵制台阁体桎梏的蔓延和侵害。这不仅展现在他的草书、行书上,甚至渗透到他的楷书里。他的《楷书诗翰册》绝无台阁体的一丝痕迹,而他的行草书更没有馆阁体那种“笔笔中锋”、结体做作、布字对齐的约束和羁绊,体现着“道法自然”的超脱境界。

张瑞图《行书不知圆通老诗》轴 北京故宫博物院藏

释文:不知圆通老,道场在汝耳。一夜海潮音,我闻亦如是。瑞图。

张瑞图书法特质是对书法艺术习惯思维的“变通”。 大凡对一个人乃至对一个区域、一个时段书法水准、书法特点、书法价值的评判,都是从书法到书法的剖析、衡量、比对,我们大多也落在这个窠臼里。但张瑞图不这么做,他说:“晋人楷法平淡玄远,妙处却不在书,非学所可至也。......假我数年,撇弃旧学,从不学处求之,或少有近焉耳。”他对晋人楷法,用“跳出五行外”的视角和方式来观察、评判,这是对于自古以来书法艺术思维方式的跳跃性突破。“妙处不在书”可以理解为跳出书法看书法,从书家的学养、气质、情感、志向乃至品德的角度,在更高的层面上感悟书法作品的内涵与心性;“从不学处求之”可以理解为跳出书法学书法,要领悟和掌握晋人“平淡玄远”的意境不能单靠临摹,而应该把主要精力专注于崇尚晋人书家平和淡定的品格和宁静致远的胸襟。跳出书法看书法学书法对一般人来说极不容易做到。首先肯定要“有知”,知晓书法的基本要素,才具备“跳出五行外”的基本功,才具备走出去的自信和定力;其次是要“有学”,至少得知道文学、史学、哲学、社会学的一些起码常识,才能跳对走向站稳脚跟;再者要“有格”,学则选择正道,不投机取巧寻找捷径走邪道旁门,评则竖立基准,取经交流为重,不文人相轻,不无端指责。张瑞图“妙处不在书”“从不学处求”的艺术思考,可以说包含着把书法思维引向更高层面的质朴因素。

张瑞图是“法既不定,贵在变通”的实践者,在那个年代崇尚道统的潮流中,独具个性意识和胆魄,彰显别于时风、凸显自我的风格:笔法劲健,着意屈曲;字法求变,倚险造势;章法大气,节奏律动;气韵率真随性,不为定势所缚,不为时风所动,展现法古求变,修奇取险的特有气质。

| 节选自何锦龙《晋江霞行的“瑞图公”》一文