“造险”与“破险”

——潘天寿国画的艺术表现

文/ 吴茀之

去冬我写过一篇潘天寿画集的序言,较全面地探索了潘老的国画特点和成就,感到其中最突出的一点是他善于运用“造险”与“破险”的构图手法。其实这手法不仅是用于构图上,还深深地贯串到作画的各个组成部分。潘笔的画所以能雄浑、奇特、磅礴、壮阔、富有独创性,给人以新鲜、惊异、振奋、向上的感受,都和他的“造险”与“破险”的艺术表现有着因果的关系。

晋代顾恺之早就提出“迁想妙得”的创作原理,分明作画要善于设想,意在笔先,意高则高,意奇则奇,思路不凡者,其画亦不凡(当然技巧要跟得上思想)。潘老尝谓:学习要谦虚,作画要“自负”,要大胆,要憋着气抓住重点,从大处、高处、新奇处涉想。所贵取法乎上,而不是墨守成规,师古自缚。描绘自然,也要动中取势,变中见奇。平莫如水,遇危石则银花四溅,重莫如山,绕白云而通体皆灵。他最反对琐琐屑屑平平板板的作品,认为“文似看山不喜平”,作画也当这样;诗有别才别理,文有抑扬顿挫,画家也要有奇思别想和出神入化的艺术手腕。

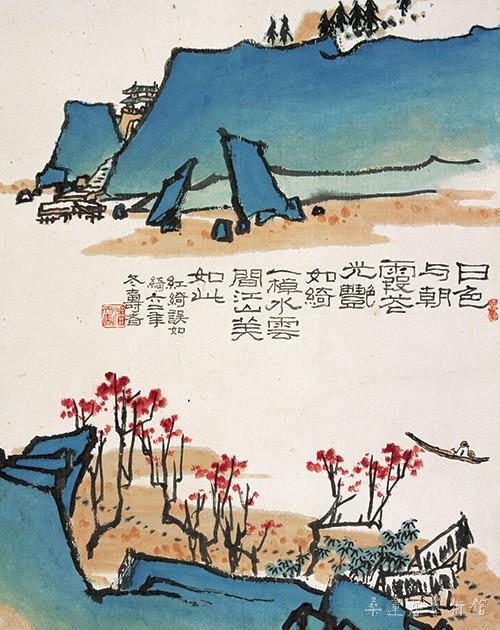

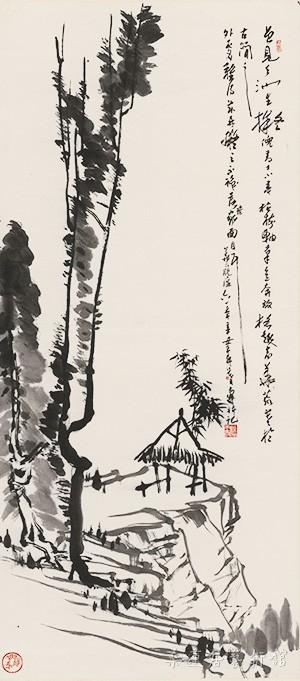

![16[1]](http://www.sanglianju.com/file/upload/201609/29/19-50-10-54-611.jpg)

潘天寿《江洲夜泊图轴》1954年作

基于这样的创作思想。潘老乃相应地追求一种不平凡的艺术表现,我把它归纳为,“造险”“破险”四字诀。

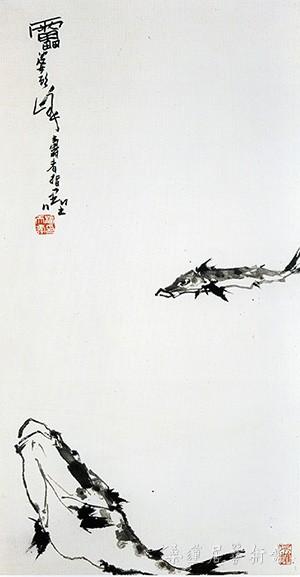

常见他在巨幅的方纸上,先大胆地写出一块见方的磐石,几乎填满了画面,这种以方合方的构图法,显得板实。容易扼塞画幅的气机,有如斗室内一榻横陈,很难布置他物,感到局促,仿佛自陷于险境之中,是为“造险”。但他胸有成竹,提笔在画之上下左右,视位置所宜,点缀一些闲花野草或鸟兽虫鱼,顿觉生气蓬勃,化板为奇,是为“破险”。如《雄视图》,以一上大下小之长方形巨石,突兀图中,石上再立双鹫,更显得上重下轻,造成一种“岌岌乎危哉”的险局。因而他就在图左山间引出一水,潺潺下注,使上下气脉贯通,增加了下部的重量,并使鹫有了注视的目标,居高临下,意气昂扬,既破了“险”,又点明了主题。

潘天寿《雄视图轴》1964年作

“险”可分二种:一是有意造险,一是无意遇险,有意则“造”时已谋“破”之法,故心手相应,可得意中之妙;无意则须当机立断,临见妙裁,有时也可收意外之效。“造险”能使人惊,但如险到底,则又有“牺牲”之虞,唯能“破险”,便可绝处逢生,出其不意,夺险而出,乃以为奇,故功夫全在一“破”字。常言“大胆落墨,细心收抬”,潘老往往在“收拾”中做“破”的功夫,如画上感到极“闷”时,从旁稍加导引,气脉即可疏通,极“黑”时,间施亮色,整幅为之洞然;用墨以白守黑,重视对照。用笔纵以横破,横以纵破,纵横驰骋,不受羁勒,用色则取其意气所向,“意足不求颜色似,前身相马九方皋”,其妙处能得诸牝牡骊黄之外,并善以题字和印章来救危取势。画上题款,本有常位,潘老时或于常人不敢题处题之,上下左右,或多或少,并无定格,力求避熟,但又顾到全局气势,且能因题而相得益彰。画上印章一般比题字略小或相等,他却常大于题字,意在以朱印醒之,使画更有精神。一言以蔽之,即深得虚实消长之妙。

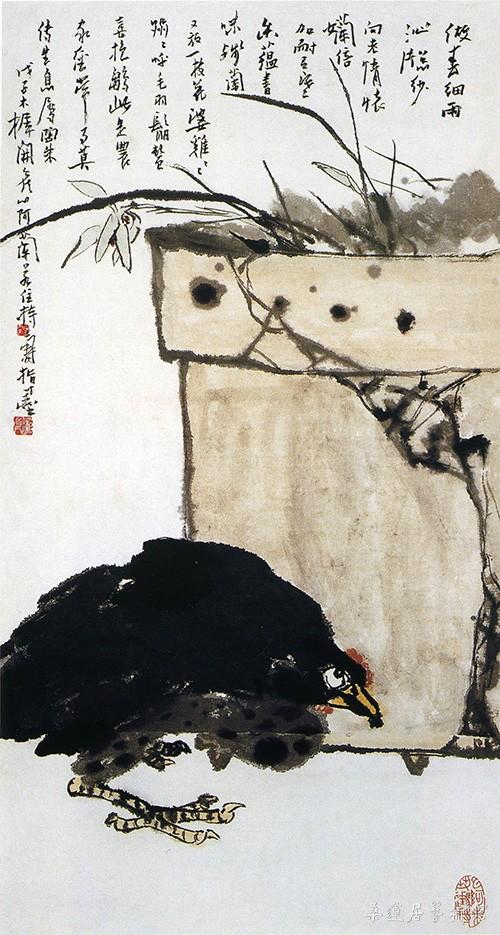

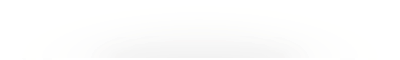

潘天寿《春塘水暖图》1961年作

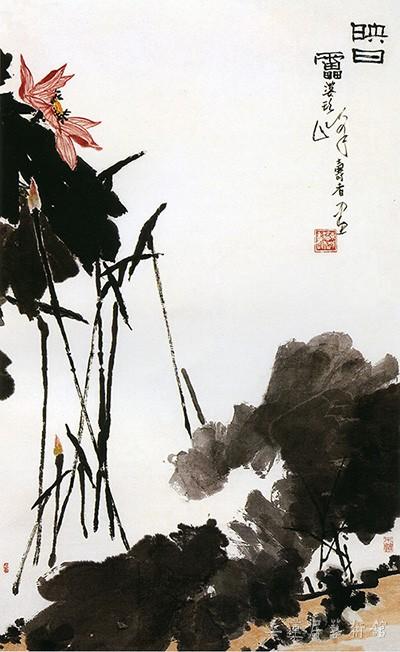

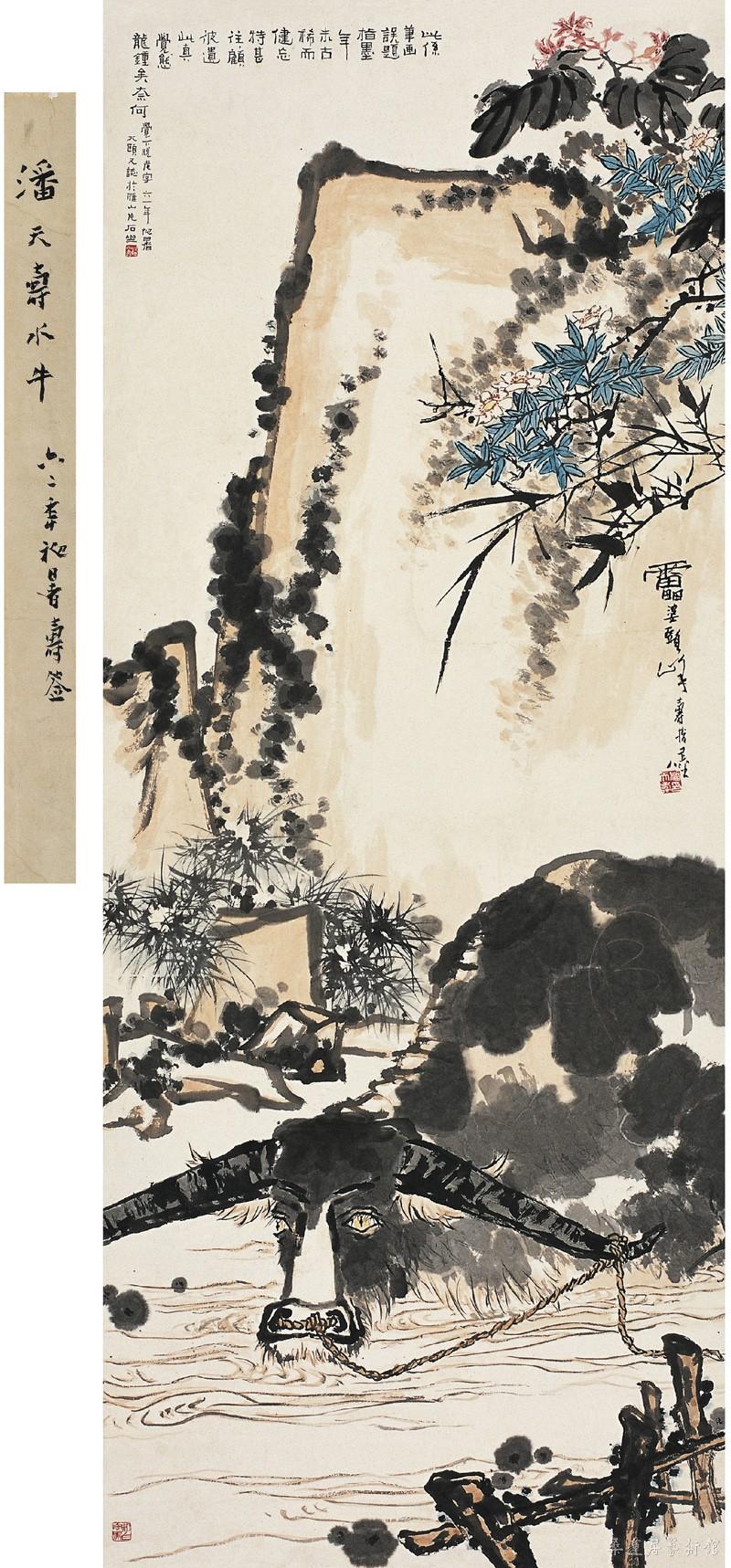

“破险”并非去掉原来的“险”,只是因“破”而使“险”的气势不倒,反而更有力地站着,故觉其奇。刘勰《文心雕龙》说“酌奇而不失其真”(真即贞,正也)。潘老“造险”“破险”,可谓深谙此理。“山穷水复疑无路”,似乎到此无路可通了;然而“柳暗花明又一村”,眼前却别有天地,使人胸襟为之一豁。读潘老的画,也有这种感受。试举一例略加说明:《梅月松石》,是一幅丈二的水墨指画,它的特点是平中见奇,左边松石,右边梅花,当中一轮明月高照,题材是常画的,构图略如“品”字,似亦甚平,平则易板;又因描写夜景,全图基调为黑色;“板”与“黑”正是“险”处,其破之法,关键在于“明月”与“行云”之巧妙,以水墨画之,自上横扫而下,一气呵成,使与松梅取得联系,与直干成了交叉。月开云路,有掩映运行之态,显得气韵极生动。以浓墨画老梅,干如铁铸,梅后衬云,以浓破淡,浓淡分明,并与前面峻嶒之松石,各具空间感。加以皓月当空。以白守黑,形成强烈的对照,构成“涛声破梦铁骨冷”,“风来云去月当头”的诗境。写出了夜深的静穆萧森之气,咄咄逼人。这幅画左松右梅,添月成三,而以月为主,月光一照,黑气尽散,化暗为明,衬以行云,元气淋漓。化板为活,化零为整,不题诗而诗意自浓,此应为潘老的指墨画中一幅杰出的作品。

潘天寿《松石梅月图轴》1964年作

艺术的天地是很广阔的,表现技法也是极多样的,即使是同一个人的创作,也有在统一基调上的不同变化。以潘老的作品论,有以雄奇古拙取胜,有以秀媚清丽见长。“造险”“破险”,因为独辟蹊径,自成一家法,我们学习他却不可徒袭其貌,乱用其法,而应师其那种孜孜求创,老而弥笃的精神,如不顾性情学养,执一而泥,则愈学愈远,不足与言创。

(原载《光明日报》1962年11月29日)

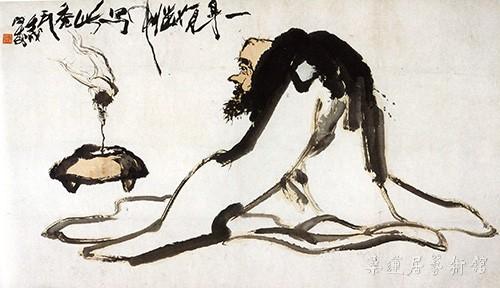

潘天寿《秃头僧图》1932年作

图文资料源自潘天寿纪念馆

......

![P2)DZ8TSG06%KZW]W6KJ2%X](http://www.sanglianju.com/file/upload/201609/29/19-49-23-10-611.png)