“一个阅读诗歌的人要比不读诗歌的人更难被战胜。读诗的人,生命一定比不读诗的人要靠幸福更近一点。”诗人呢,他是“语言的提纯者”,把世俗变得明亮。

近体诗也应该是其中的部分,靠近幸福与坚硬。

作诗是王乃钦的生活常态。关于读书、人生、世界,俯拾即是。《王乃钦书自作论书绝句一百首》不过十之一二。历代碑帖、历代书家,王乃钦将他们召集起来,言说,咏叹,况味,抒怀。翻越了千百年,它们再次来到读者眼前,步履跚跚,平平仄仄平。《论书绝句》成熟,简练,偶尔也尖锐,包含着智慧的偏见。

读书写字也是王乃钦的生活习惯,反复,纯挚。现在,他以书作体现诗词,将诗词融进书作,如此相映成趣,好不雅致。所以,我们本栏的全名叫《王乃钦书自作论书绝句一百首》,这是第十期。

毛姆说,每个人都应该时刻培养自己的偏见。读完文章,期待留下有意思的偏见。(果然/文)

* 往期《王乃钦书自作论书绝句一百首》,请点击文末链接

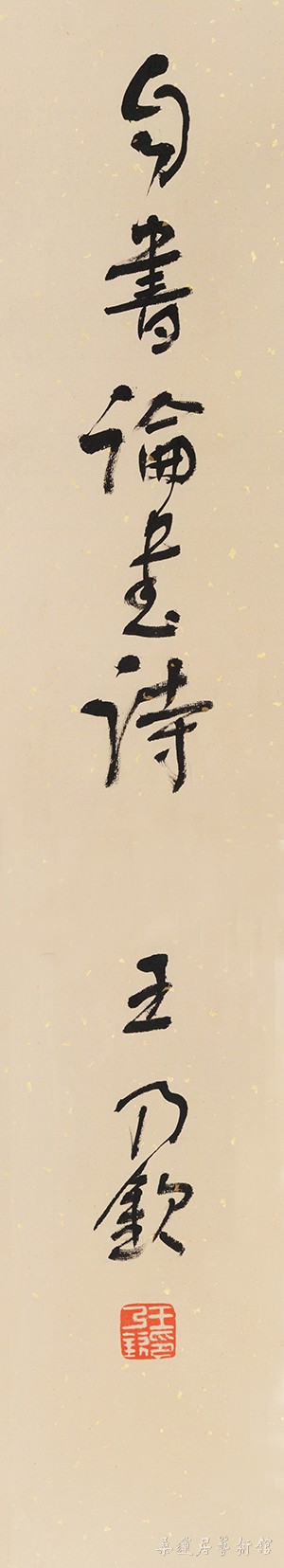

王乃钦书自作论书绝句一百首

第十期

77

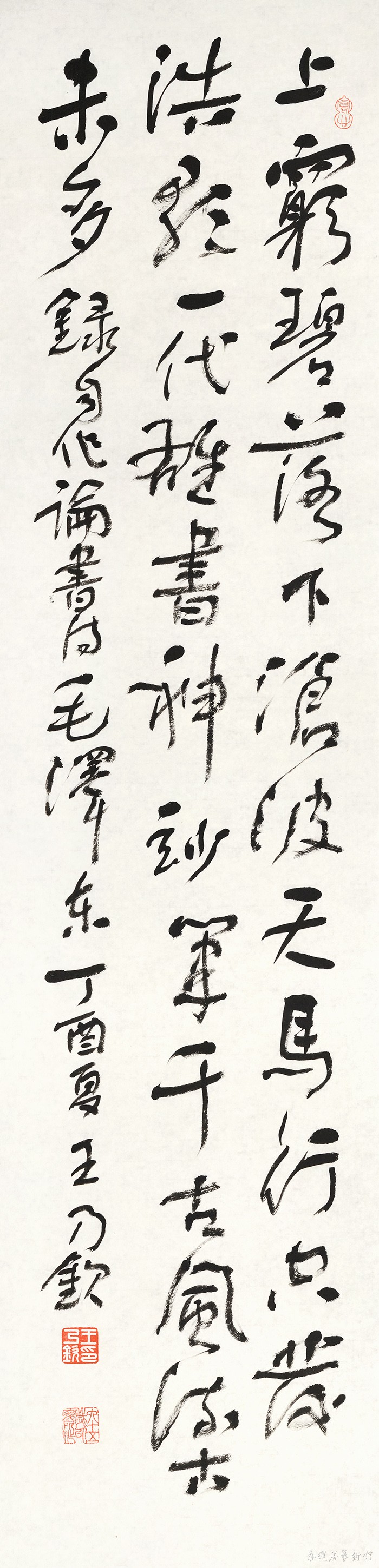

上穷碧落下沧波,天马行空发浩歌。

一代雄书神妙笔,千古风流古未多。

录自作论书诗《毛泽东》,丁酉夏,王乃钦。

毛泽东(1893-1976)

字润之(原作咏芝,后改润芝),笔名子任,湖南湘潭人。无产阶级革命家、战略家和理论家等,1949年至1976年,毛泽东担任中华人民共和国最高领导人。

毛泽东曾读过大量的中国历代名家的墨迹、法帖、碑文拓片及历代书法理论著作,并常随身携带,临习时则转益多师,善于分析各家的长短,体其风貌,察其用笔、结构、章法等,吸取其精髓,以丰富自己的书法艺术。他最喜怀素草书,书写着意近之,但他又不拘泥于此,勇于创新,结体外放,布局行行逶迤、翩翩恣肆,逐渐形成了自家的“毛体”。

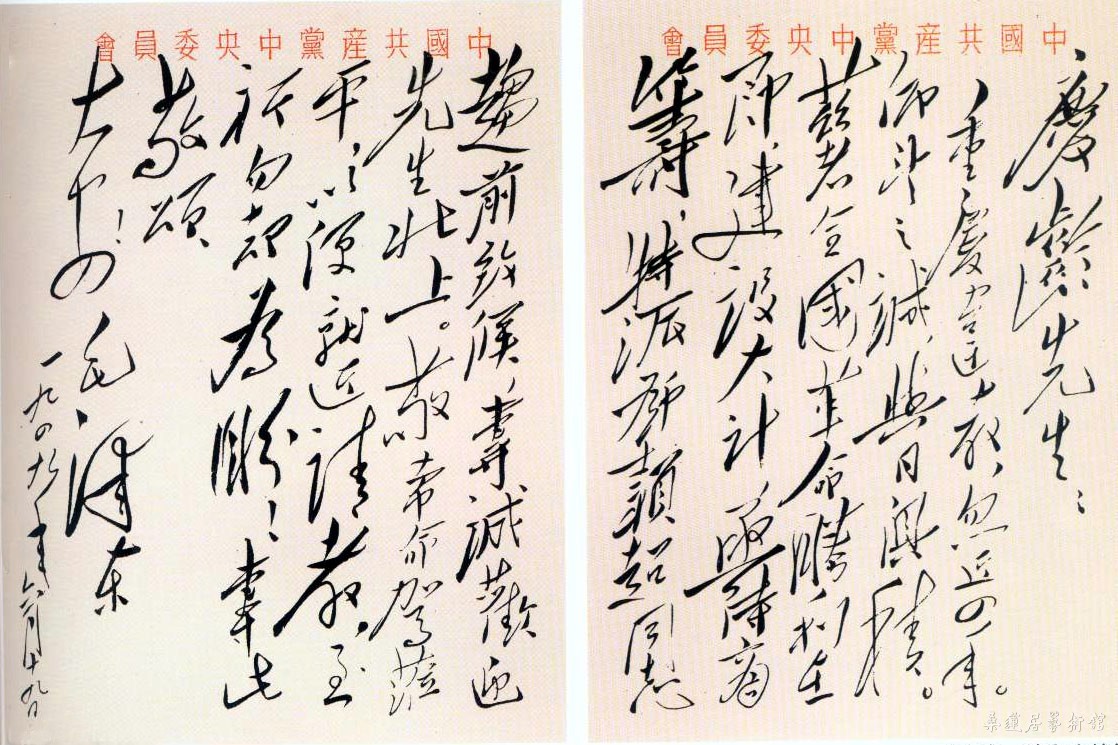

毛泽东《致宋庆龄》 (1949年6月19日)

78

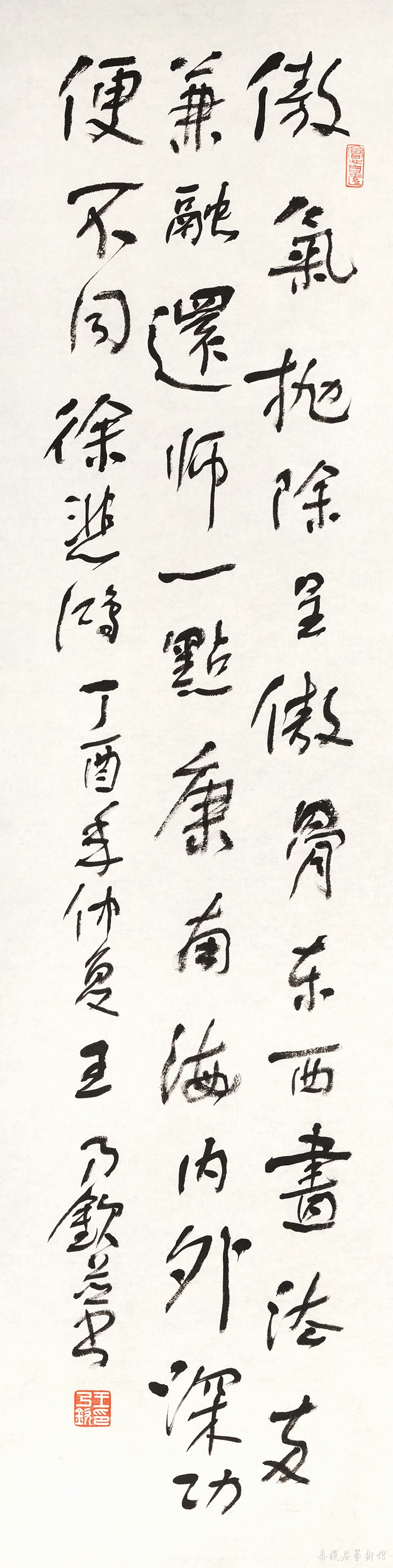

傲气抛除呈傲骨,东西画法两兼融。

还师一点康南海,内外深功便不同。

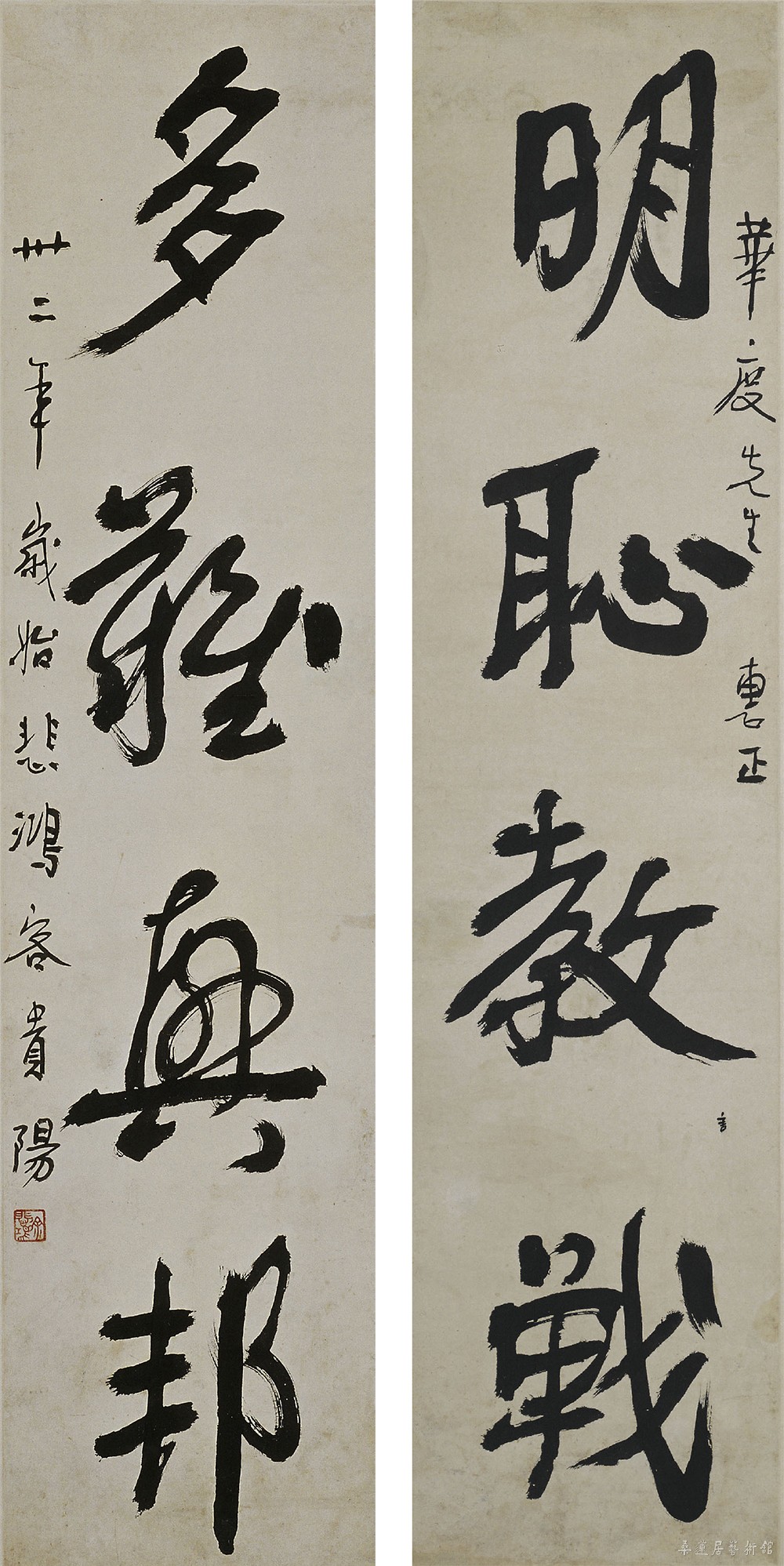

《徐悲鸿》,丁酉年仲夏,王乃钦并书。

徐悲鸿(1895-1953)

原名徐寿康,江苏宜兴人。现代著名画家,艺术教育家。他二十岁到上海谋生学画,结识了康有为,并崇尚其改良思想,并推崇“卑薄四王,推崇宋法,务精深华妙”之见解。1919年,获官费赴法国留学。在欧期间,曾写过《中国画改良论》,提出“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者补之,西画之可采入者融之”的艺术主张。1927年回国,先后任职于南京中央大学、南国艺术学院,历任北平艺术专科学校校长、中央美术学院院长、中国美协主席。在中国画教育中,他主张写实的学院观念,并以素描为造型基础,对中国画进行改造。他对当时中国画坛影响甚大,与张书旗、柳子谷三人被称为画坛的“金陵三杰”。所作国画彩墨浑成,尤以奔马享名于世。

徐悲鸿的书法造诣很高,却常为画名所掩。他1916年获姬觉弥的介绍认识康有为并拜其为师,遍临《经石峪金刚经》、《爨龙颜》、《张猛龙》、《石门铭》等碑拓,对《毛公鼎》、《散氏盘》、《龙门二十品》尤为钟爱,所以他虽然接受的是西方美术“精确”“精密”的写实主义教育,在艺术思想上力倡“素描为一切造型艺术之基础”,但因其书脱胎于碑版,故他在书法上的用笔、结字和章法无不牢守法度。虽受业于康南海,然自出机杼,拂去康书的霸悍气,锋芒内敛,结体疏朗大方,使作品气息归趋平淡冲和,透出一股清澈、冷峻、儒雅的文人气。

徐悲鸿《行书四言》 北京故宫博物院藏

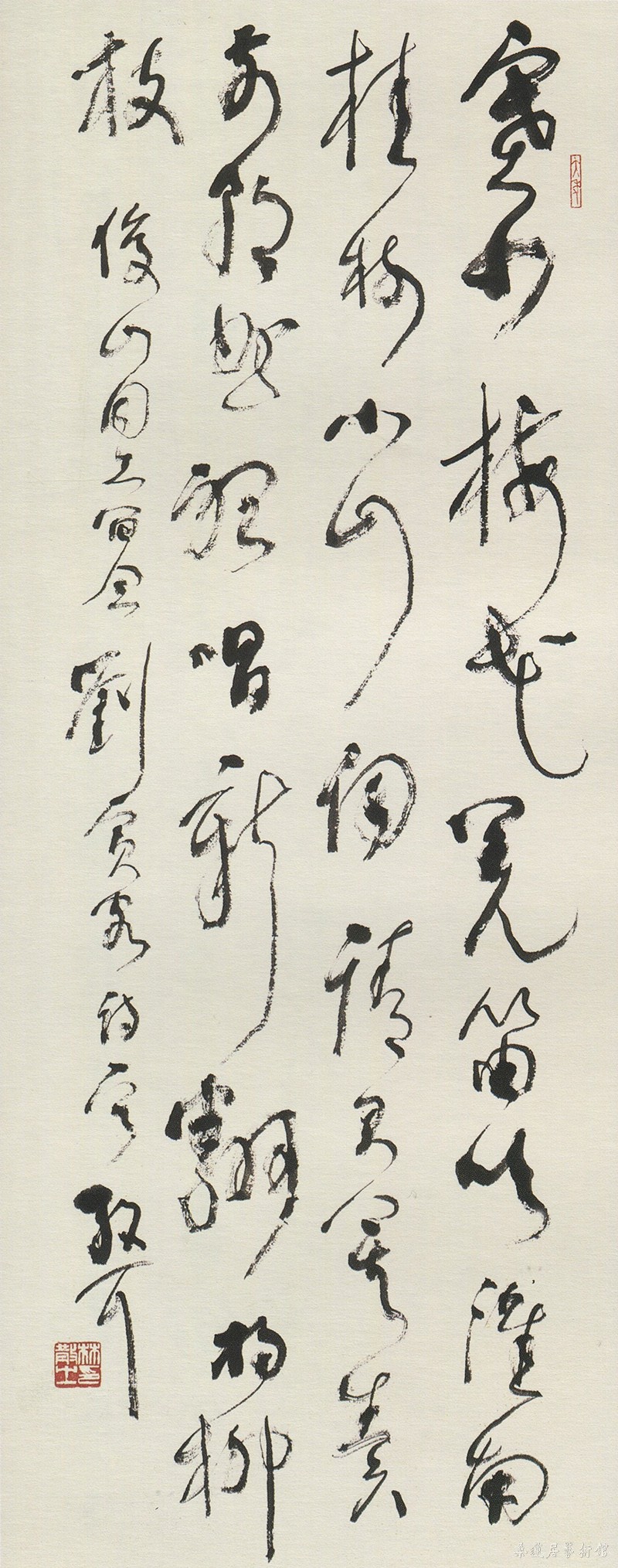

79

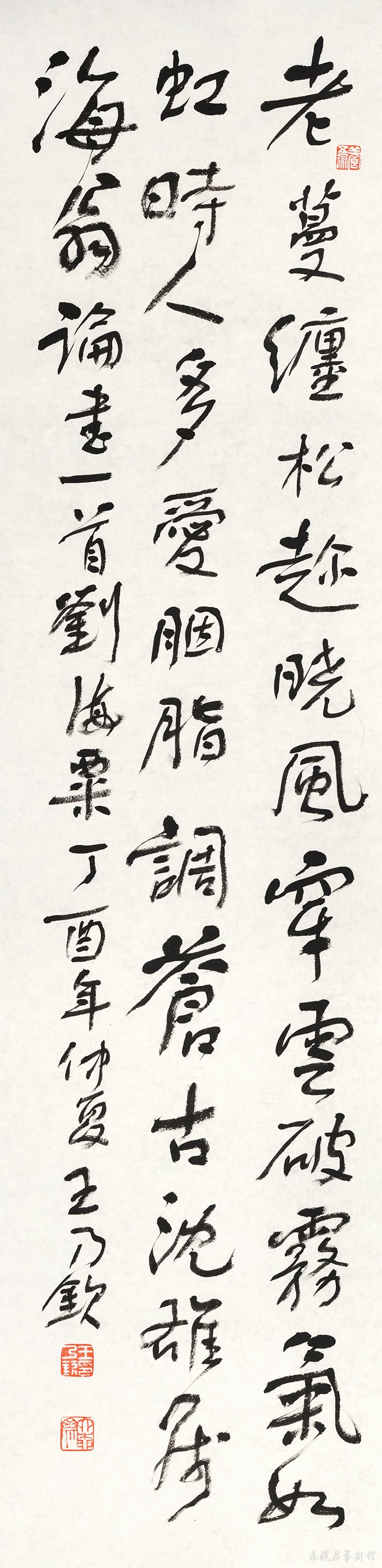

老蔓缠松趁晓风,穿云破雾气如虹。

时人多爱胭脂调,苍古沉雄属海翁。

论书一首《刘海粟》,丁酉年仲夏,王乃钦。

刘海粟(1896-1994)

名槃,字季芳,号海翁。江苏武进人。现代杰出画家、美术教育家。1912年与乌始光、张聿光等创办上海图画美术院,后改为上海美术专科学校,任校长。1949年后历任南京艺术学教授、院长,上海美术家协会名誉主席,中国文联第四届委员,中国美协顾问等。1981年被聘为意大利国家艺术学院院士,获金质奖章。英国剑桥国际传略中心授予“杰出成就奖”。意大利欧洲学院授予“欧洲棕榈金奖”。

刘海粟受乃师康有为的影响,提倡“书必从篆入”。他坚持临池,求篆于金(文)、求书于石(碑文),多次临习《散氏盘铭》、《石门铭》、《石门颂》,错落着写苏轼、黄庭坚和米芾,取苏轼之“趣”、黄氏之“韵”和米氏之“姿”。而后又临写《毛公鼎》,穿插着写怀素、张旭的草书,取其狂放不羁之意。其中颜真卿堂庑正大的楷书的影响也无所不在。如此,篆、行、草、楷相融并进,功力渐增。他的早期书风颇似“拙而生秀”的康体,在两次欧游期间,他逐渐脱出康体,寻找与自己的画风更为相得益彰的书风。他成熟的书风以篆入草,用笔既有提按之间的圆浑厚重,又有扭转之中的姿态和锋芒,随着墨法的不断丰满,形成了“雨夹雪”的独特风貌,雄秀兼备,骨峻气猛。

刘海粟早年习油画,苍古沉雄。兼作国画,线条有钢筋铁骨之力。后潜心于泼墨法,笔飞墨舞,气魄过人。晚年运用泼彩法,色彩绚丽,气格雄浑。

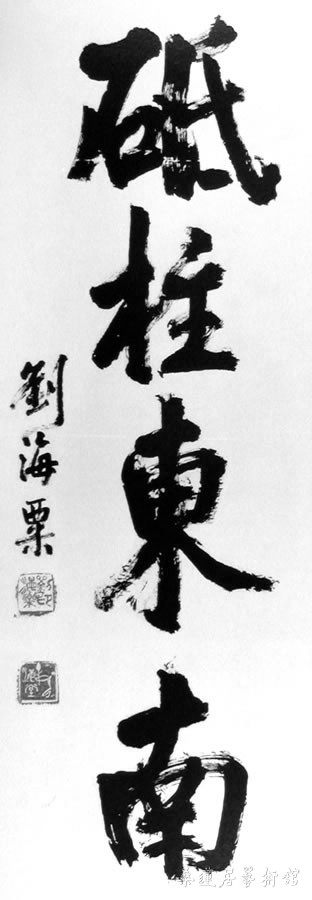

刘海粟 《砥柱东南》 上海刘海栗美术馆藏

80

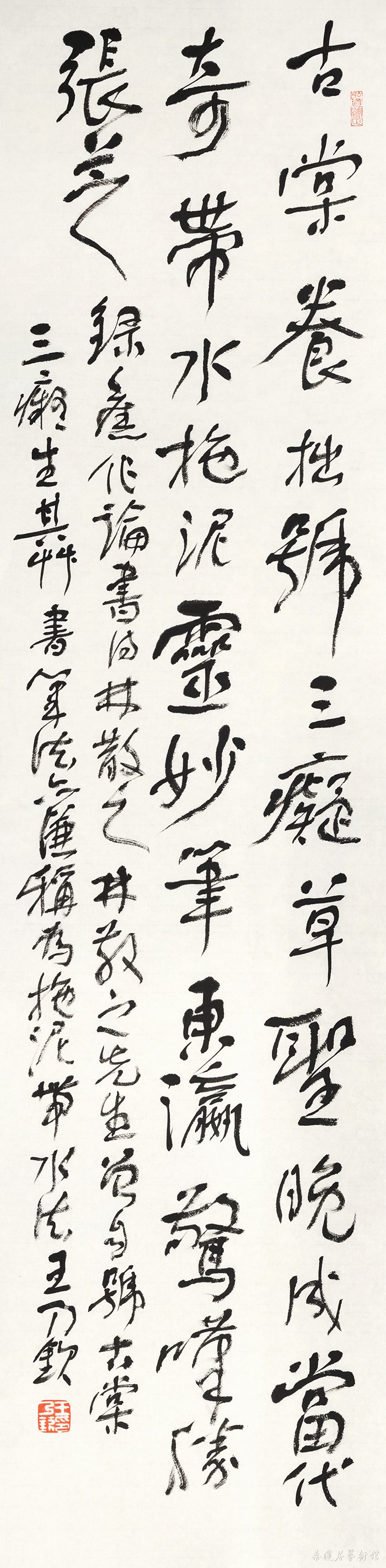

古棠养拙号三痴,草圣晚成当代奇。

带水拖泥灵妙笔,东瀛惊叹胜张芝。

录旧作论书诗《林散之》,林散之先生曾自号古棠三痴生,其草书笔法亦谦称为拖泥带水法。王乃钦。

林散之(1898-1989)

名霖,又名以霖,字散之,号三痴、左耳、江上老人等,生于江苏江浦县(今南京市浦口区),祖籍安徽。因迷于诗、书、画,自号“三痴生”。曾师从张青甫画人像,从范培开习书法,后从张栗庵学古文诗辞,并依谐音改名“散之”,遂终生用之。32岁时经张栗庵引荐,负笈沪上,拜黄宾虹学画,方悟得用笔用墨、知白守黑之理。三年后,遵黄宾虹“读万卷书、行万里路”之教导,挟一册一囊,开始了影响一生的万里之行。

林散之尤擅草书。他的用笔极其讲究,主张“留、圆、平、重、雅”,线如钢丝,行如太极。晚年,他对笔锋的运用达到炉火纯青的地步,以至于正、侧、偏、方、圆、虚、实、顺、逆、散诸锋并用,无锋不用,特别是他巧妙地糅进了一些山水画中的“皴法”意趣,拓展了笔法的表现力,既新又古,这种近于干擦的散锋,是他衰年变法的成功之处。就书法的墨法而言,他深得黄宾虹用墨之妙,继承并发展之,将浓、淡、焦、枯、润、渴、宿等绘画诸墨法成功地运用于书法创作,使之大草表现出浑朴苍茫、酣畅淋漓、老辣纷披的气息,意外的精彩层出不穷,前无古人,也是同时代人所不及的。

林散之是“大器晚成”的典型。1972年中日书法交流选拔时,其书法作品《中日友谊诗》被誉为“林散之第一草书”。赵朴初、启功等称之诗、书、画“当代三绝”,被誉为“草圣”,林散之草书被称之为“林体”。也正因为成名很晚,数十年寒灯苦学,滋养了其书之气、韵、意、趣,使之能上达超凡的极高境界。

林散之《刘禹锡杨柳枝词》 出版于《林散之书画集》

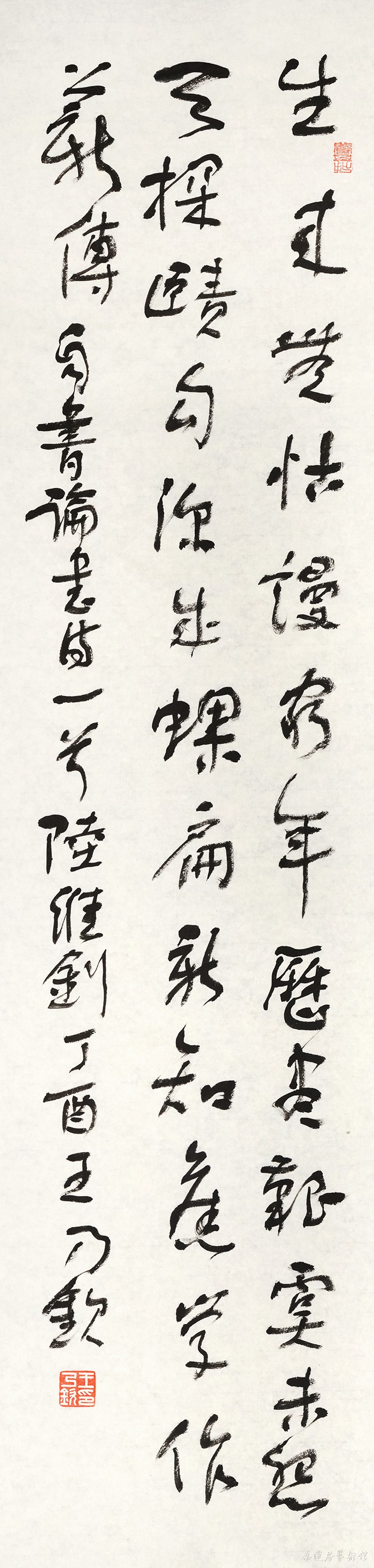

81

生来无怙谩穷年,历尽艰虞未怨天。

探赜勾深成蜾扁,新知旧学作薪传。

自书论书诗一首《陆维钊》,丁酉,王乃钦。

陆维钊(1899-1980)

原名子平,字微昭,晚年自署劭翁。浙江平湖人。曾任中国美术家协会浙江分会理事等。1925年曾任清华大学国学研究所王国维先生助教,后任教于上海圣约翰大学、浙江大学、浙江师院、杭州大学。教学之余,对书画艺术孜孜以求。1960年应潘天寿之邀到浙江美术学院中国画系,开设诗词题跋课。1963年中国画系成立当时我国艺术院校之唯一书法篆刻科,他出任负责人;1979年浙江美院率先招收国内首批书法研究生,由他任导师,为我国首届书法硕士研究生导师。陆氏是我国现代高等书法教育先驱者之一。

陆维钊遍学历代名碑法帖,自甲骨以降,几无所遗。其自言:“《三阙》、《石门铭》、《天发神谶》、《石门颂》,余书自以为得力于此四碑。”无论是真、草,还是隶、篆,尤其是他晚年创造的一种似篆非篆、似隶非隶、亦篆亦隶的现代“蜾扁”书体,兼取草书气韵,纵逸奇拙,老辣劲健,苍穆灵动,风貌独具,都表现出一种磅礴的气势。奇险而又传统的结字,变化丰富的用笔用墨技巧,反映出他丰厚的学养,高尚的人品,以及恣情纵势、满怀激情的艺术家气质,独步古今书坛。

陆维钊《贾至诗一首》

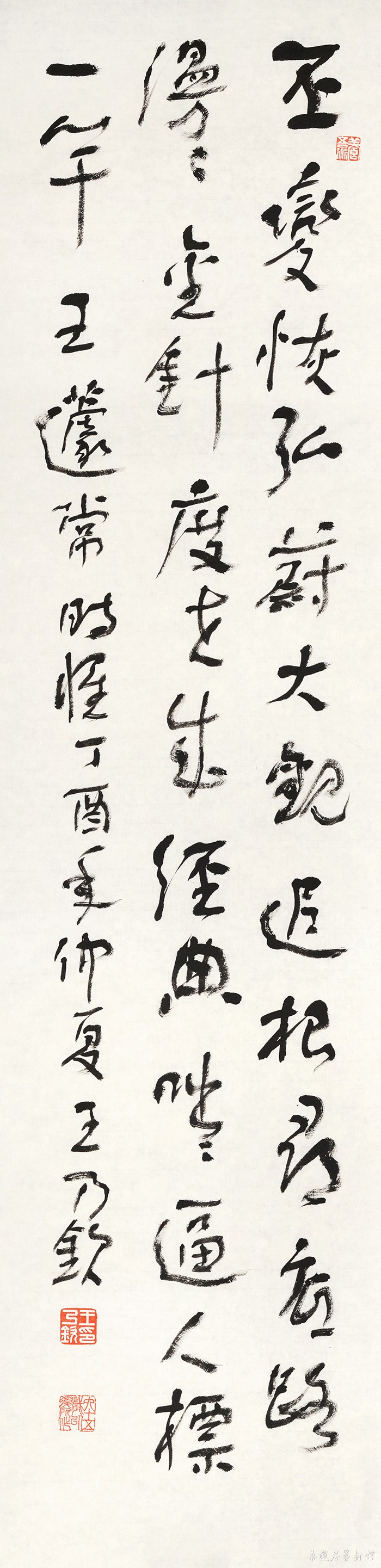

82

丕变恢弘蔚大观,追根寻底路漫漫。

金针度世成经典,咄咄逼人标一竿。

《王蘧常》,时惟丁酉仲夏,王乃钦。

王蘧常(1900-1990)

字瑷仲,号明两,别号涤如、甪里翁、玉树堂主、欣欣老人。浙江嘉兴人。蘧常幼年受父影响,七岁时能作诗。1920年入无锡国学专修馆。1927年去上海先后执教于光华、大夏、复旦、交通等大学。一生基本上在大学任教授,文史哲艺俱通,著作宏富。

王蘧常始写《九成宫》,后又学《十七帖》写北碑,习《张猛龙》和《郑文公》。19岁时,从名书家沈寐叟先生学。沈氏曾对王蘧常说:“汝能融冶汉碑、汉简、汉陶、汉帛书,而上及于周鼎彝,必能开前人未有之境。”王蘧常敬志不忘,博取古泽,且力攻北碑与章草之壁垒,将二者有机地结合起来,拓展了章草之领域。加之他深厚的古文字功底和文化修养,故能将诸如汉简、汉陶、汉砖、汉帛中的有益因素一一冶之于章草之中,所作恢宏丕变,蔚为大观。

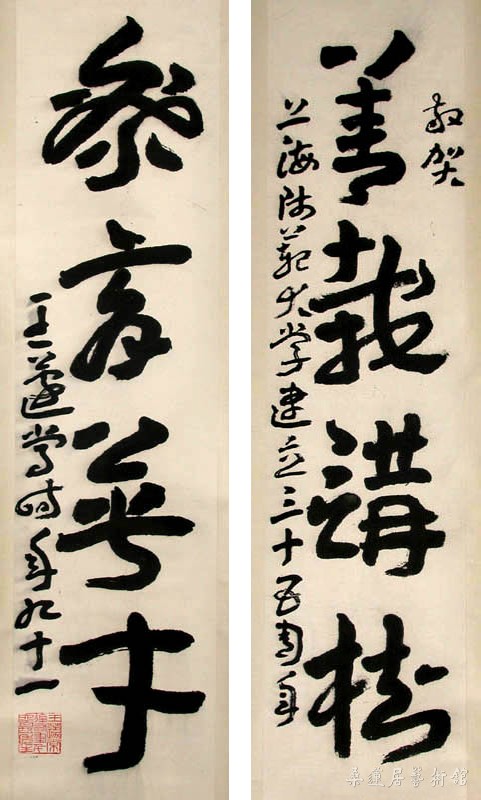

王蘧常《题赠上海师范学院》(善栽讲树,乐育英才)

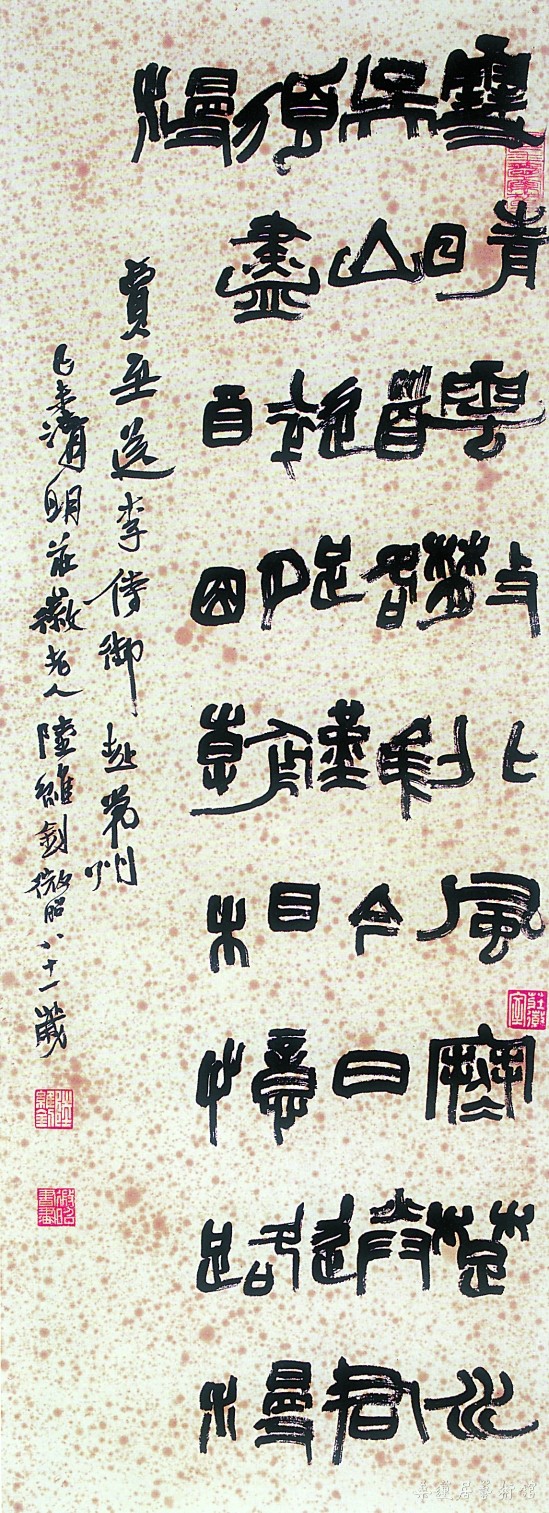

83

峰回路转百千磨,一片生机如放歌。

朴厚不雕真古拙,堂堂大相叹嵯峨。

录旧作论书诗《沙孟海》,时惟丁酉年仲夏,王乃钦。

沙孟海(1900-1992)

原名文若,字孟海,号石荒、沙村、决明,浙江鄞县沙村人。出生于名医书香之家,幼承庭训,早习篆刻,曾就读于慈溪锦堂学校,毕业于浙东第四师范学校。1922年,沙孟海到上海担任家庭教师期间,有幸接触令他十分仰慕的康有为、吴昌硕等大师,对以后沙孟海的书法和篆刻产生了深远的影响。1925年他任教商务印书馆图文函授社,其间,从冯君木,陈屺怀学古文学,使他学艺大进。章太炎主办的《华国月刊》,多次刊载他的金石文字。曾任浙江省文物管理委员会常务委员,浙江省博物馆名誉馆长,中国书法家协会副主席,浙江省书法家协会主席,西泠印社社长,西泠书画院院长,浙江考古学会名誉会长等职。

其书法远宗汉魏,近取宋明,于钟繇、王羲之、欧阳询、颜真卿、苏轼、黄庭坚诸家,用力最勤,且能化古融今,形成自己独特书风。沙孟海的青年时期所作以楷书居多,中年后的创作转向行草为主,从以往的以“尚韵”为主的追求到对北碑一派“尚势”为主的追慕,撷取意态挥洒的帖学和雄浑朴拙的碑派之长,显现其“既知平正,务追险绝”的艺术观念的转换。至晚年,行草书和擘窠大字占据了沙氏书风鼎盛时期的主导地位,其结字的斜画紧结,不主故常,用笔的侧锋取势,迅捷爽利,锋棱跃然,线条的浑厚朴拙,于纵横之间任其自然,“既能险绝,复归平正”,令人羡叹。

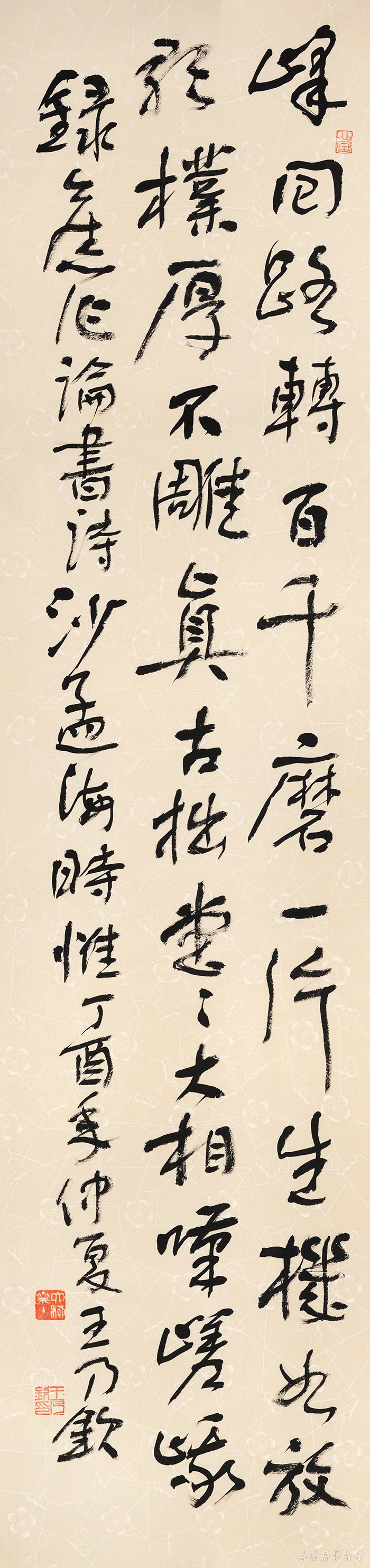

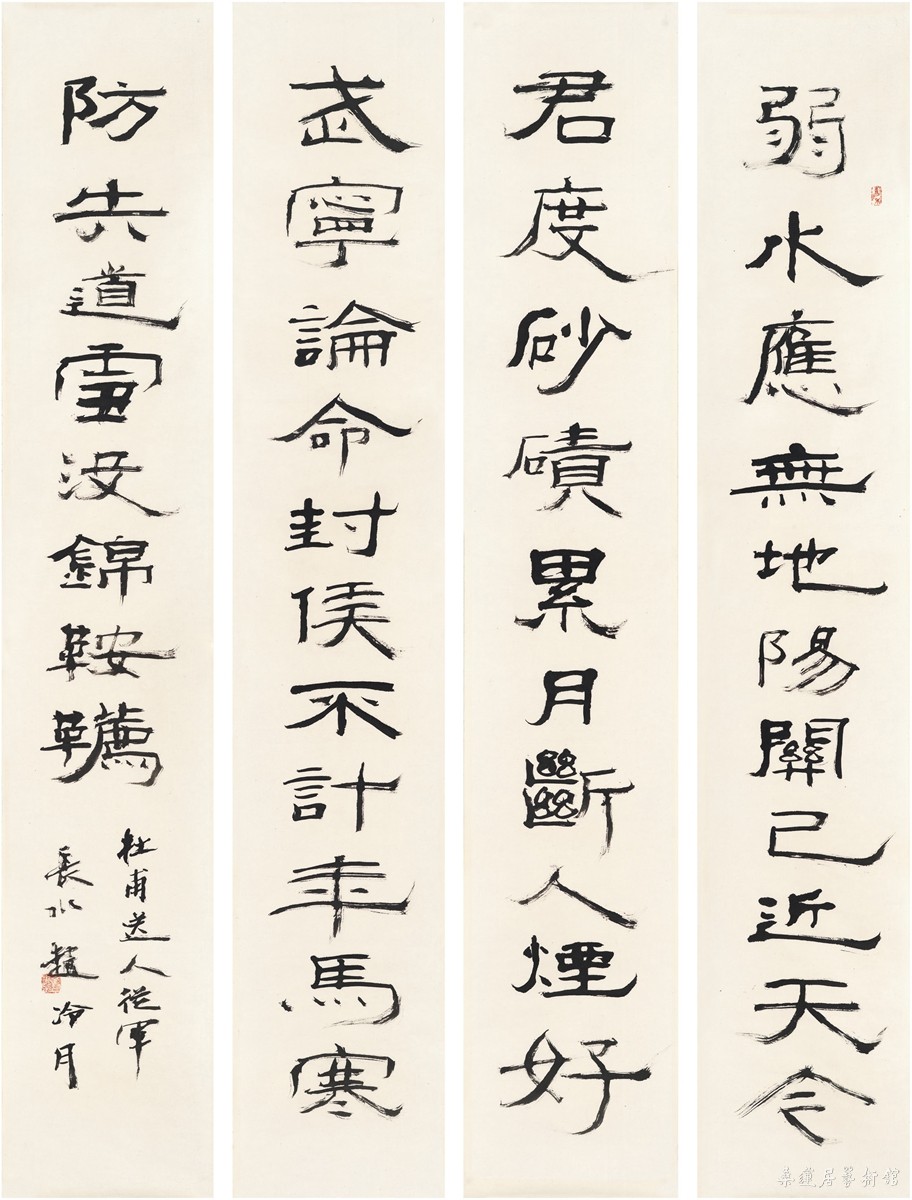

沙孟海《书杜甫绝句》

84

能受天磨铁汉成,平和古傲骨铮铮。

不求人爱自芳远,当代书坛一旆旌。

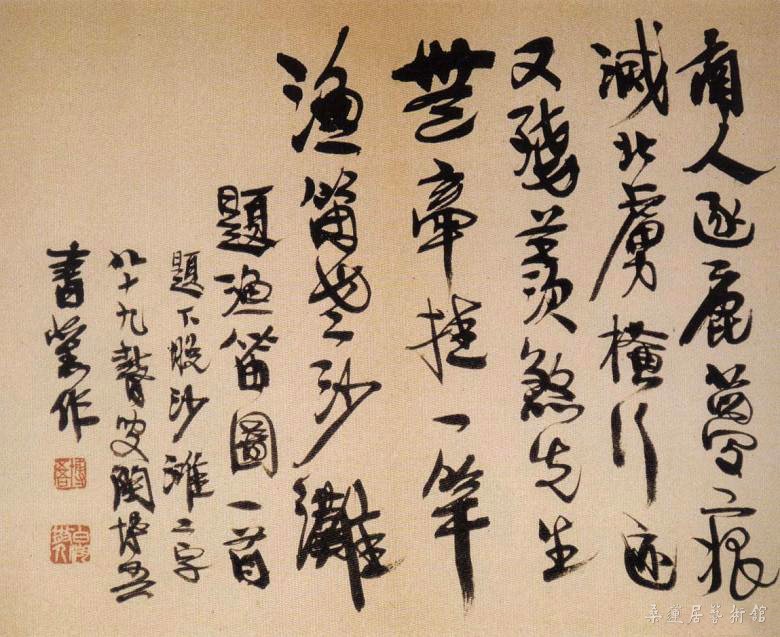

自书论书诗《陶博吾》,王乃钦。

陶博吾(1900-1996)

原名陶文,字博吾,号国顺,别署白湖散人,江西九江彭泽县人。1926年考入南京美术专科学校,从沈溪桥、梁公约、谢公展诸先生学习书画。1929年考入上海昌明美术专科学校,从黄宾虹、王一亭、潘天寿、诸闻韵、贺天健等先生学习书画,从曹拙巢先生学习诗文。生性谈泊名利,不求闻达。艺术上极为推崇吴昌硕,一生受其影响至深。

陶博吾真、草、隶、篆四书皆精,然以大篆、行书成就最为突出。他的行书,全然不顾技巧、章法,凭感觉直书,随意而为,特别到晚年,更是纯真自然,无拘无束,使笔下作品有一种不假雕饰、稚拙天真的古典原始味道,读后令人既感陌生,又觉新鲜。篆书主要临习《散氏盘》和《石鼓文》,最初受吴昌硕影响较深,但由于先生个性使然,凭自己的功底和胆识,对吴昌硕有取有舍,终于自成面目。

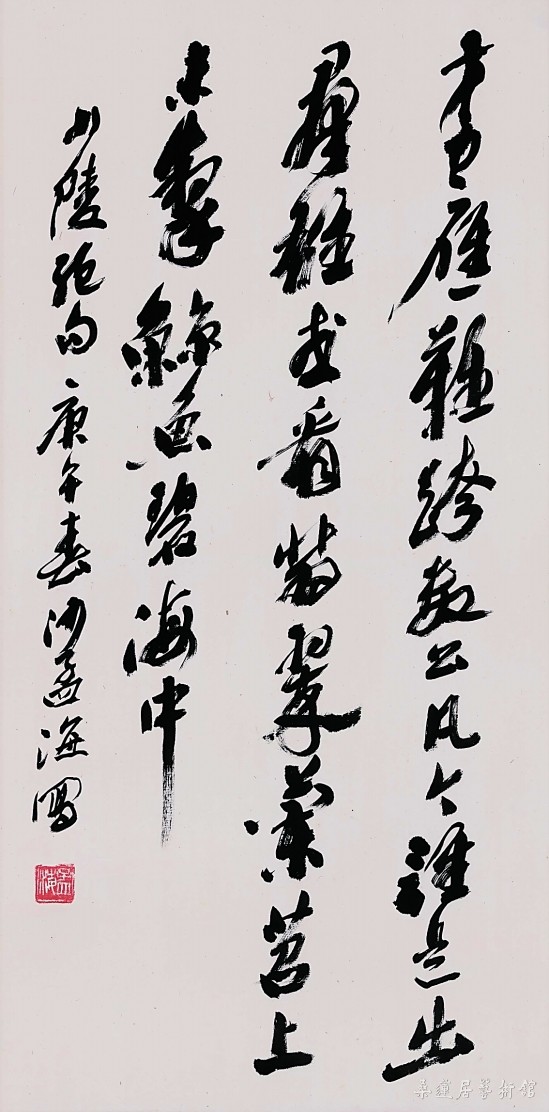

陶博吾《题沙滩渔笛图诗》

85

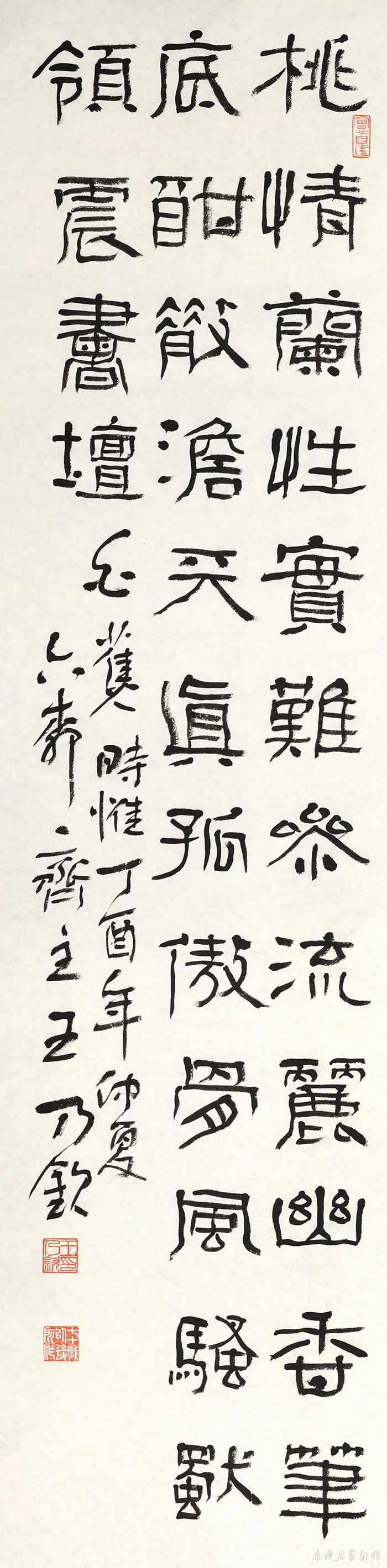

桃情兰性实难参,流丽幽香笔底酣。

散淡天真孤傲骨,风骚独领震书坛。

《白蕉》,时惟丁酉年仲夏,六柳斋主王乃钦。

白蕉(1907-1969)

本姓何,名馥,字远香,号旭如,别署云间、济庐、复生、复翁等,后改名换姓为白蕉。上海张堰人。曾为中国美术家协会上海分会会员,上海中国书法篆刻研究会会员,任上海中国画院筹委会委员兼秘书室副主任,上海中国画院书画师。

出身书香门第,幼承家学,少时就有书名于乡里。工诗文书画,自认诗第一,书第二,画第三。然白蕉诸艺,以书法最高,主要在魏晋唐宋间用功,尤其致力于晋人,晚年还受到日人藤原行成的影响。白蕉楷书出于欧、虞、钟、王等。行草出于二王,却大有独造之妙,融“晋韵”和宋明“意”、“态”于一炉而冶之,无论结字、用笔还是用墨,都表现出一种融会贯通的能力,虽“势圆”却并非一味缠绕,而是时出方折之笔,故流动中有凝重、有跌宕、有顿挫纵横有气,技巧圆熟而风格鲜明,体现了极高的“自由度”。白书晚年,似乎有大的变异,此时的作品“从气象上接近宋明,情思郁郁”,“写出了当时有识之士对大祸将临之预感及忧患,为时代书法空前杰作。”可惜白蕉的生命止于文革,给后人留下无尽嗟叹。

白蕉传统文艺修养相当全面,亦善治印,只是难得为人奏刀。曾主编《人文月刊》,著有《云间谈艺录》、《济庐诗词稿》、《客去录》、《书法十讲》、《书法学习讲话》等。

白蕉《八月二十四日致姚鹓雏先生札》 刊于《中国书法》2005年第12期

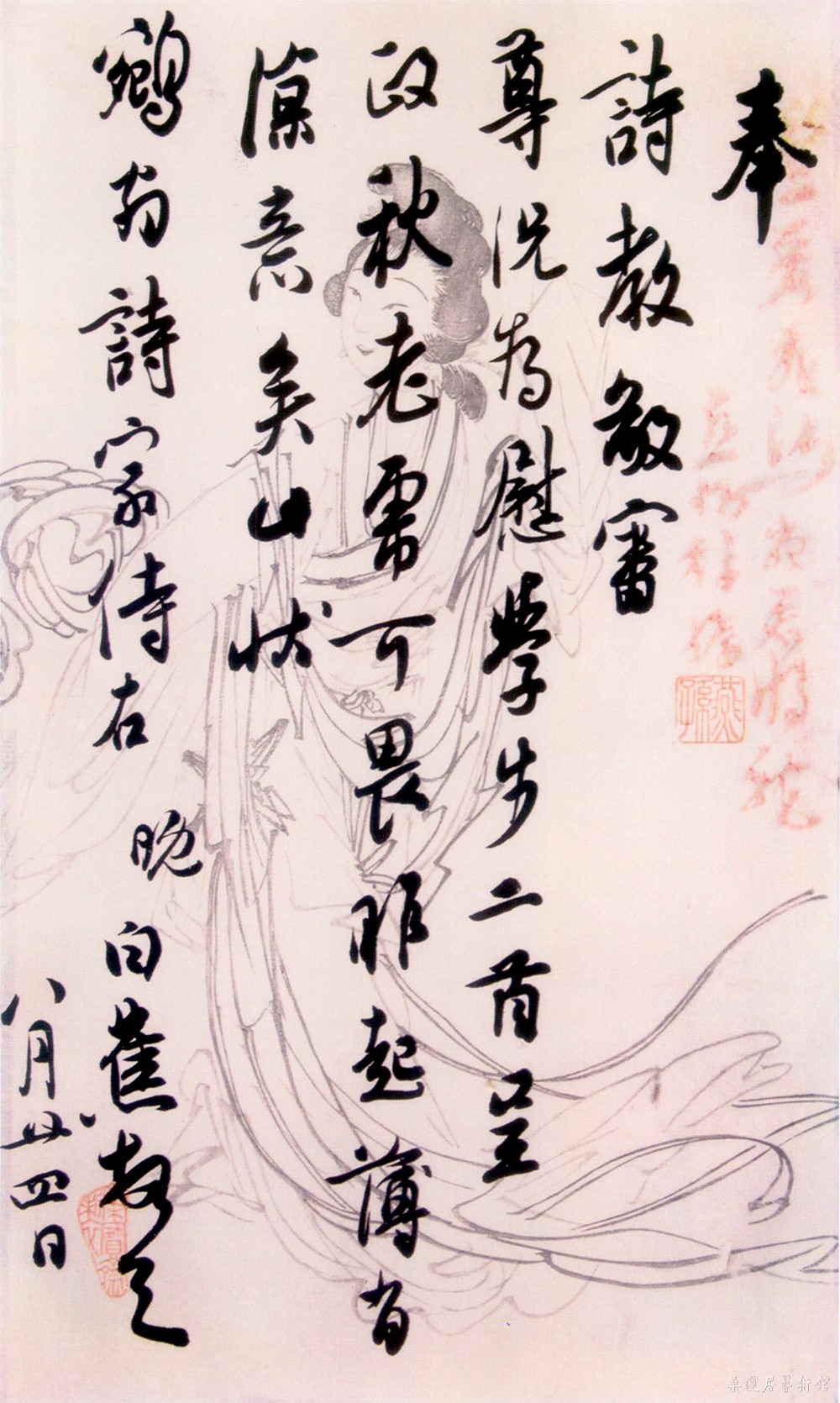

86

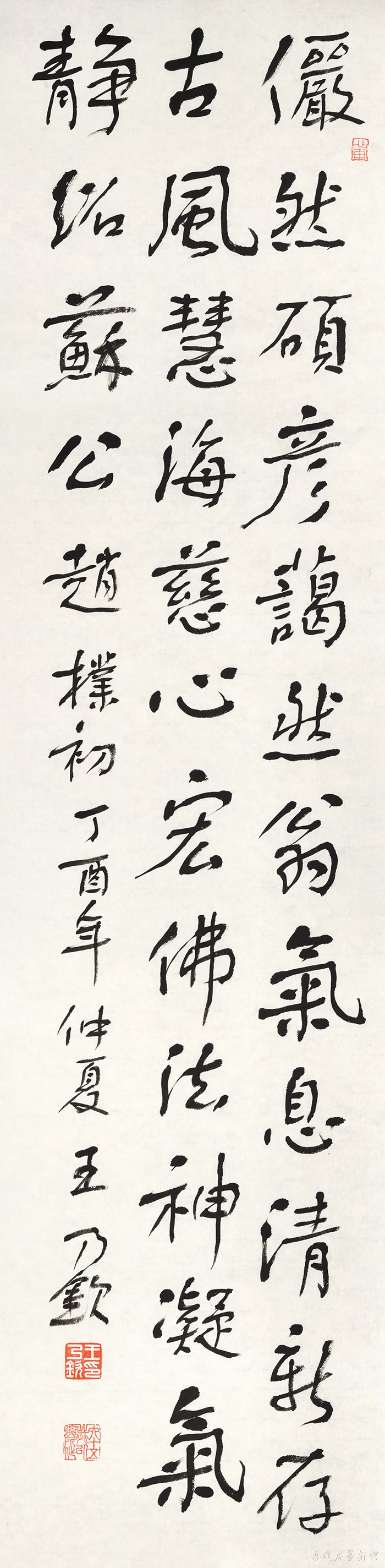

俨然硕彦蔼然翁,气息清新存古风。

慧海慈心宏佛法,神凝气静绍苏公。

《赵朴初》,丁酉年仲夏,王乃钦。

赵朴初(1907-2000)

安徽太湖人。著名作家、诗人、书法家和佛教人士。早年就学于苏州东吴大学。1928年后,任上海江浙佛教联合会秘书,上海佛教协会秘书,“佛教净业社”社长,四明银行行长。1938年后,任上海文化界救亡协会理事,中国佛教协会秘书、主任秘书等。1945年参与发起组建中国民主促进会。1980年后,任中国佛教协会会长,中国佛学院院长,中国藏语系高级佛学院顾问,中国宗教和平委员会主席,中国书法家协会副主席,中国民主促进会中央常委、民进中央参议委员会主任、副主席、名誉主席,全国政协副主席等。1993年任西泠印社第五任社长。

赵朴初的书法以行楷、行草见长。其书法作品整体章法取疏淡格局,行间距明显,字字形断而意连,整齐疏密,自然一气,不鹜造作,形似苏体,但又比苏字灵秀。赵朴初的书法作品墨量饱和,墨韵丰腴,偶有飞白而无枯笔,古拙而灵动,苍劲而洒脱,胜在趣韵,给人一种平和大度、雍容不迫之感。其用笔劲爽,点画干浄利落,线条刚劲绰约,下笔处不作虚尖,收笔戛然而止,没有飘荡不定的任意延长,提处不飘,按处不滞,正如刘熙载所言:“书能笔笔还其本分,不消闪避取巧,便是极诣。”

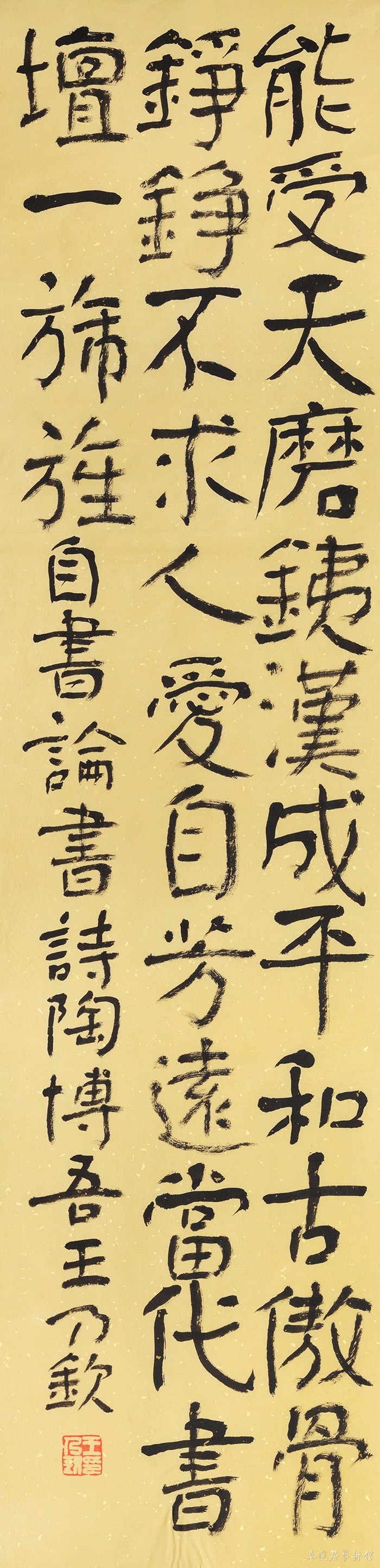

赵朴初 为人民教育出版社建社40周年题词

87

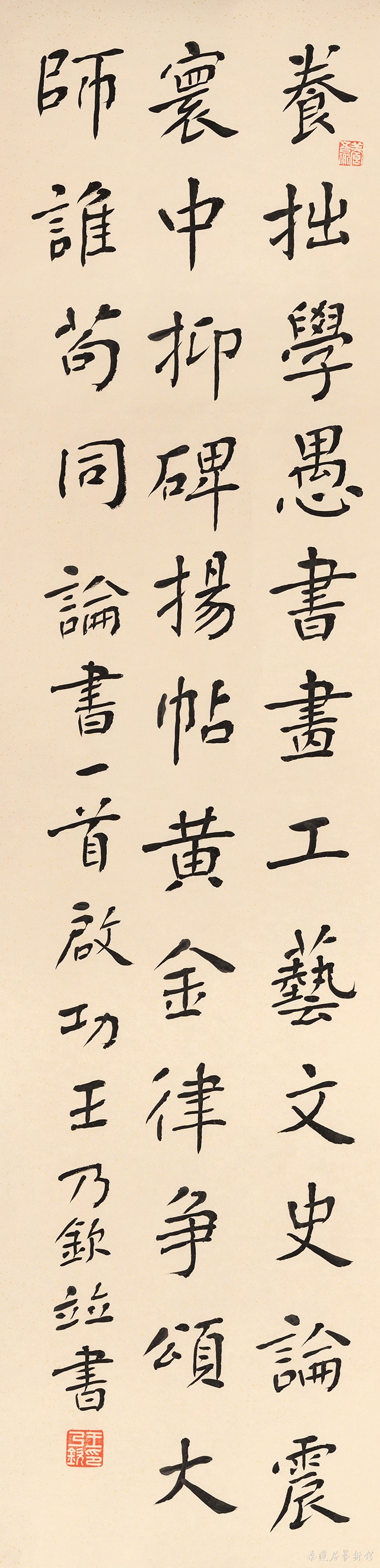

养拙学愚书画工,艺文史论震寰中。

抑碑扬帖黄金律,争颂大师谁苟同。

论书一首《启功》,王乃钦并书。

启功(1912-2005)

字元白,也作元伯,号苑北居士,北京市满人,出身于皇族支系。中国当代著名书画家、教育家、古典文献学家、鉴定家、红学家、诗人,国学大师。曾任北京师范大学教授,中国人民政治协商会议全国委员会常务委员,国家文物鉴定委员会主任委员,中央文史研究馆馆长,博士研究生导师,九三学社顾问,中国书法家协会名誉主席,世界华人书画家联合会创会主席,中国佛教协会、故宫博物院、国家博物馆顾问,西泠印社社长。

启功先生初习赵孟頫、董其昌、柳公权、欧阳询、智永等,结体内紧外放,笔画遒劲俊雅,章法布局严谨,形成一家之风,秀丽博雅,被人们奉为“启体”。他对书法理论也有精辟而独到的研究,他对大量著名的碑帖进行过广泛而深入的考辨,写下了大量的专业论文,对书法史和碑帖史的研究作出巨大贡献。有《论书绝句一百首》传世,系统总结了自己几十年来研究书法的心得体会,在书法界有广泛而深远的影响。为表彰启功先生在书画方面的成就,2000年文化部为他颁发了“兰亭终身成就奖”;2002年又颁发了“造型表演艺术创作研究成就奖”。

启功《启功论书绝句百首》(局部,荣宝斋出版社出版)

88

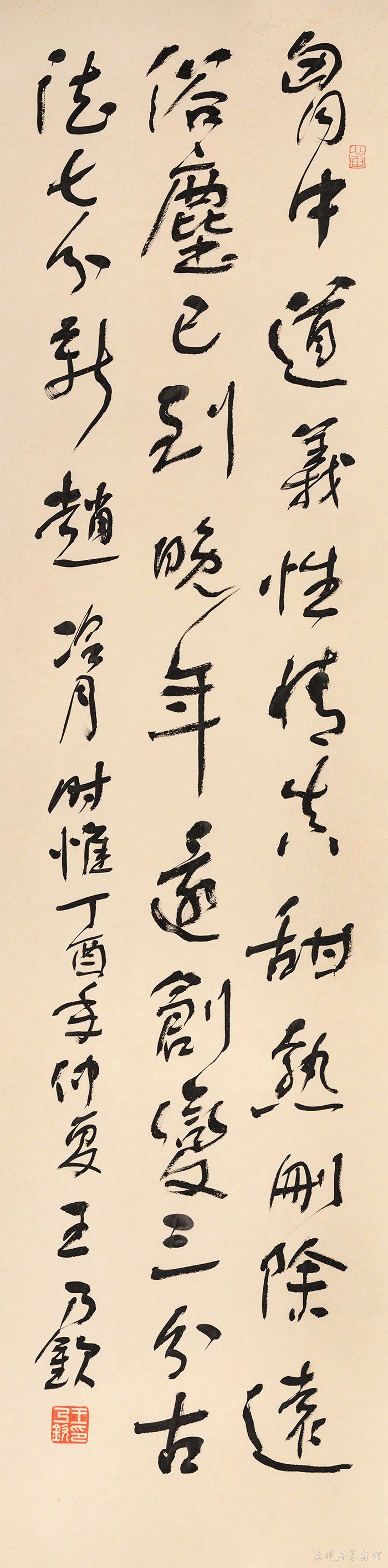

胸中道义性情真,甜熟删除远俗尘。

一到晚年还创变,三分古法七分新。

《赵冷月》,时惟丁酉年仲夏,王乃钦。

赵冷月(1915-2002)

名亮,晚号晦翁,浙江嘉兴人。历任上海市文史研究馆馆员,上海书法家协会常务理事、副主席、顾问。

赵冷月学书由帖入碑,碑帖结合,从晋、唐、宋人帖学到汉魏六朝碑学无不精研。笔法上以颜真卿行书的笔意与趣尚远冶六朝碑版,去繁求简,去华美求质直,追求自然朴素的美感,点画凝炼,利落雄劲,如绵裹铁,极备“返朴还真”的古朴与苍浑。墨法趣味上大胆吸收“儿童体”书的天真烂漫,强化表现如枯润、浓淡、苍腴等,却能不留多少斧凿痕,出以自然和谐。晚年作品更加沉着恢宏,苍老雄浑,为中国书法史上“晚年变法”的成功者之一,将书法艺术推进到新的境界,声名藉甚。

赵冷月《书杜甫<送人从军>》 出版于《赵冷月诞辰100周年书法集》

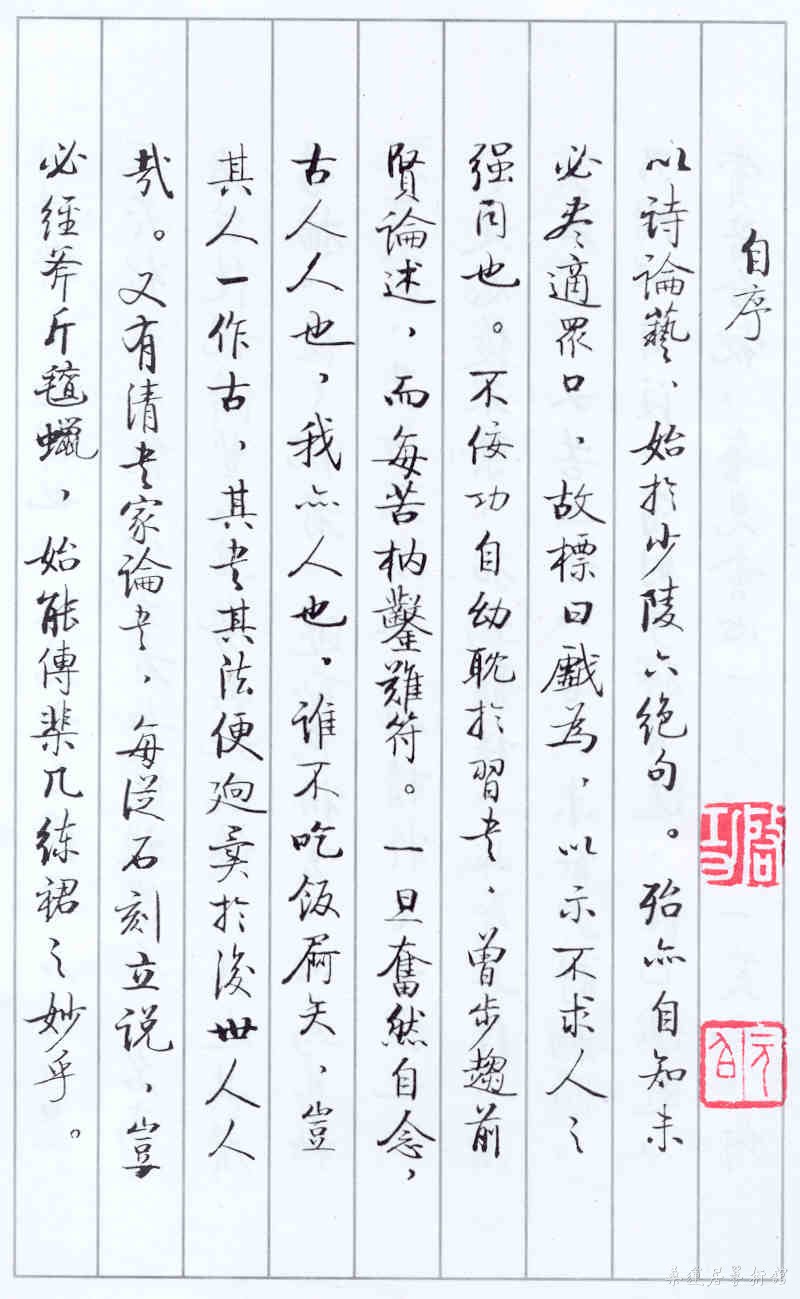

1947年生,号六柳斋主,福建省泉州市洛阳桥人氏。1966年毕业于惠南中学,1982年毕业于厦门大学中文系。现为中国书法家协会会员,中国沧浪书社社员,中华诗词学会会员,福建省书法家协会常务理事,菲律宾中华书法学会学术顾问,国立华侨大学美术学院教授,福建省社会科学优秀成果奖评委。书法作品曾两次蝉联全国书法大奖赛一等奖。

长期从事格律诗词创作,著有《王乃钦诗书作品集》(两部)、《王乃钦诗笺》、《王乃钦楹联书法作品集》。

第一期:《三公山碑》、《石门颂》、张芝、钟繇、王羲之、《兰亭序》、王献之、智永

第三期:李邕、颜真卿、张怀瓘、李阳冰、颜真卿、《祭侄文稿》、柳公权、杨凝式

第四期:蔡襄、苏轼、《黄州寒食帖》、黄庭坚、米芾、鲜于枢、赵孟頫、宋克

第六期:徐渭、董其昌、张瑞图、黄道周、王铎、倪元璐、傅山、八大山人、金农、张照、郑板桥

第七期:刘墉、梁同书、王文治、翁方纲、钱沣、邓石如、伊秉绶、吴让之、何绍基

未完待续...

@ 桑莲居优质原创,转载请联系授权。