鲤城区目录

蔡清故居|吴氏大宗祠|杨阿苗故居|斗南陈氏华侨家族民居群|王顺兴侨批局|老范志古大厝|三进士第|蔣氏华侨家族民居群|苏氏祖闾民居|黄宗汉故居|万正色故居|李贽故居

侨批业是经营、传递海外华人移民信款的行业,闽南语和潮汕语都把“信”读为“批”,因而称作侨批业。它出现在19世纪中后期,一直延续到20世纪80年代,主要分布于中国广东、福建和香港地区以及东南亚的泰国、新加坡、印尼、马来西亚等国家和地区。

据《泉州市邮电志》载:“清光绪二十四年(公元1898年),泉州王世碑在新门外王宫村家中开设王顺兴侨批局。”现存的王顺兴侨批局遗址,便是位于鲤城区浮桥街道王宫社区王宫街39号,被大庭院及几幢护厝包围着,主要包括奇园和船楼两片建筑,地面面积估计有两三千平方米。奇园和船楼分别由王世碑的两个儿子王为奇和王为针分别于1928年和1929年兴建的。奇园是一座典型的欧式建筑,房屋的设计出自欧洲人之手,十二根刨光的通顶欧式圆柱,展示了古罗马的风韵,气派十足。在另一边的船楼,这一长排房间群据说是给信局员工处理银信和住宿用的。

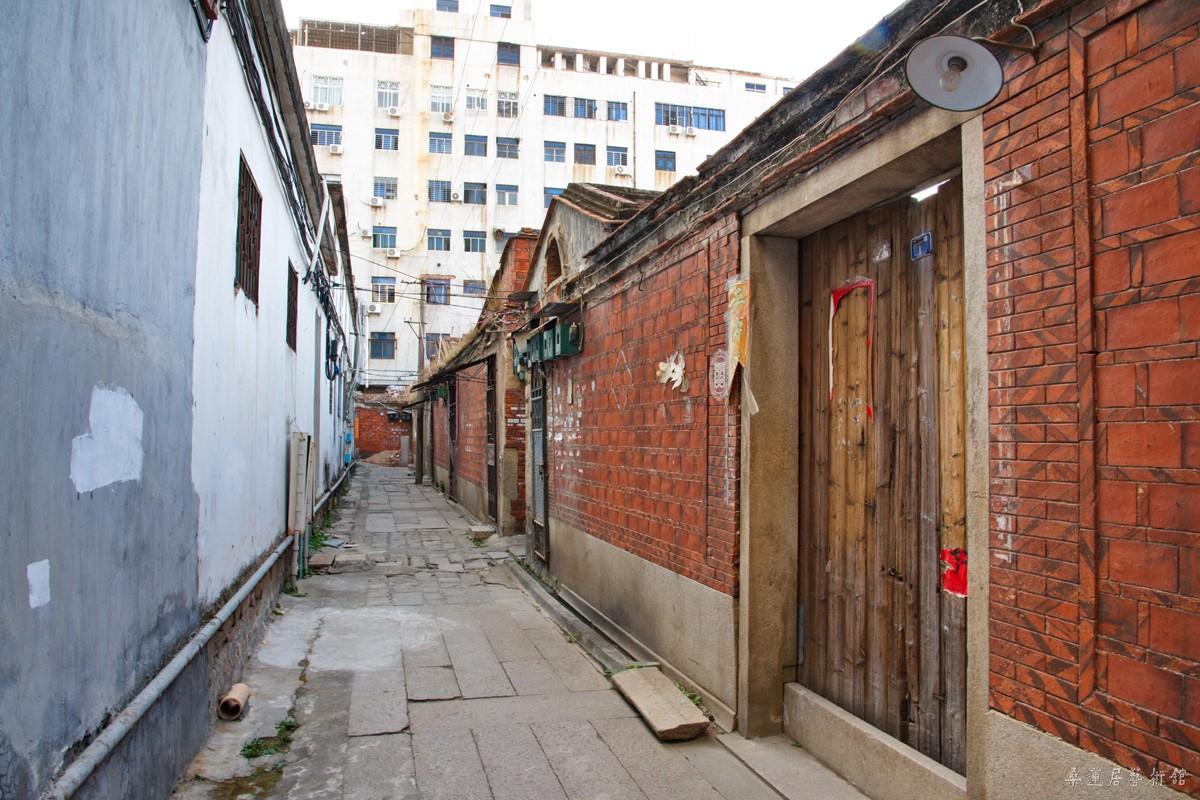

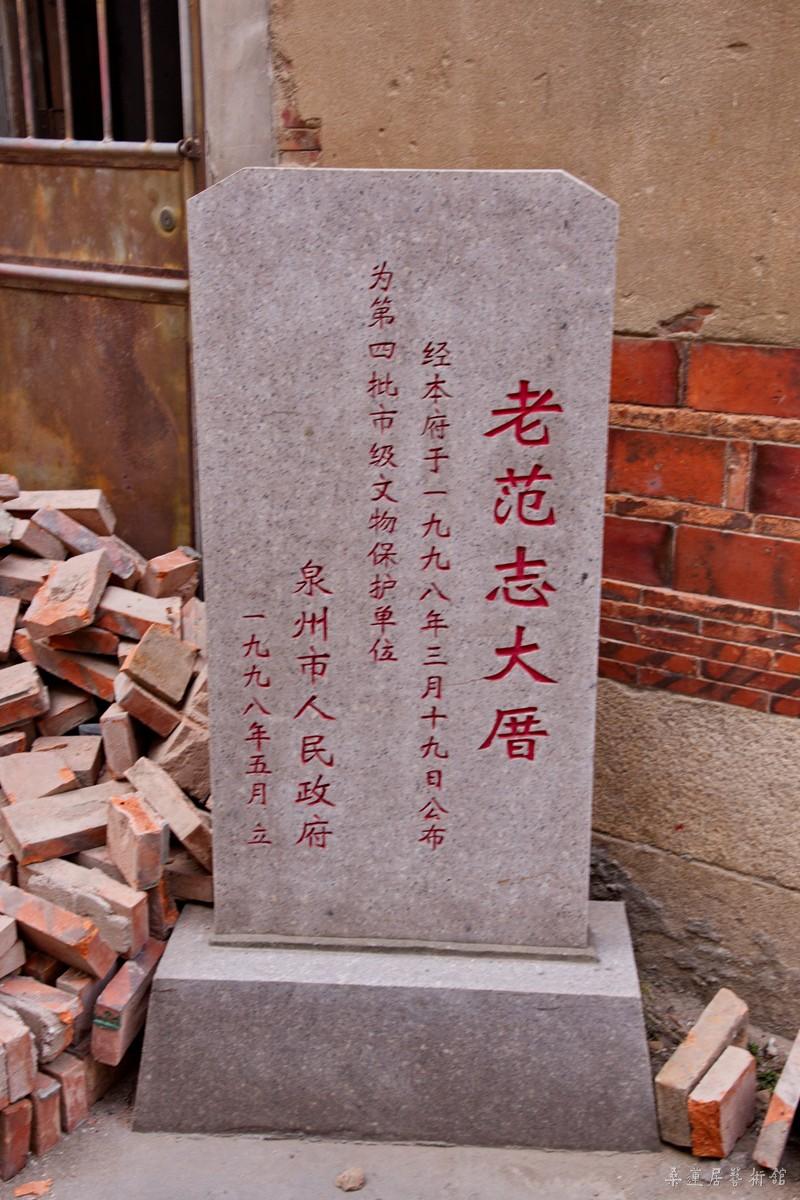

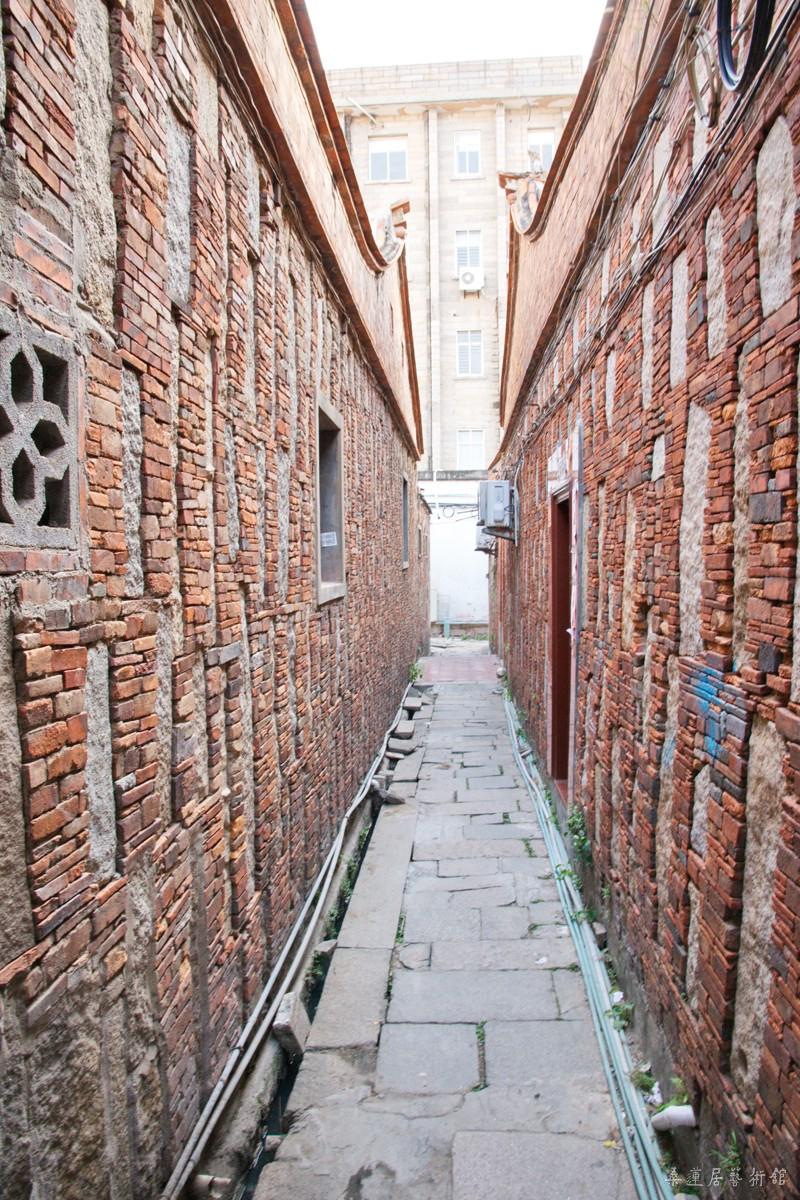

老范志古大厝位于泉州市鲤城区鲤中街道桂坛巷和百府埕巷南向,因清代制作老范志万应神曲而出名。

老范志万应神曲始创于清雍正十一年(公元1733年),创始人系清代晋江名医吴亦飞,本为一名教书先生,后改业经营中成药神曲,在巷内精制而成一种治疗伤风感冒、食积腹痛、呕吐泄泻、中暑痢疾的药酒,疗效卓著,称为老范志万应神曲,取义范仲淹名言“不为贤相,当为良医”和“先忧后乐”为志而起店名曰“范志”。该神曲配方特殊,制法精妙,世代秘传,几百年来驰誉全国,畅销东南亚各地。从开张始即生意兴隆,尤以清代左宗棠征服回疆一役中,范志神曲尤显功效,于是购服者大增,竟成巨富。

吴亦飞发家致富后,遂于清乾隆年间营建范志古大厝。整座古大厝由三座五进三开间的大庭院组成,格局几乎完全相同。各院落之间以防火墙相隔,侧面墙设门,与各院落相连通。大庭院两侧均建有护厝两排,组成一栋规模宏大,且富有层次和建筑结构特色的大型宅院,占地面积7000平方米,房屋100多间。由于建筑师傅的讹传,人称老范志古大厝为“99间”。据说古大厝的大门及门口埕延伸至现在的九一街上,原设有巨型石埕作晾晒神曲场地,上世纪五十年代被拆除。古大厝旁还建有楼阁亭榭、假山翠石、花圃鱼池,设桐荫书屋,聘名师执教;厝内还有唱南音、打麻将等专门休闲娱乐场所,但现在皆已不存或倾圮了。老范志大厝已有两三百年的历史,成为研究清代闽南古建筑的重要实物资料。

三进士第内现状

明朝成化、弘治和正德年间,泉州府城新门外锦田村(今属鲤城区常泰街道锦田社区),相继出了傅凯、傅浚和傅楫的傅姓祖孙三世进士,这是自隋朝开创科举制度选拔人才以来,在泉州府首次出现的三世进士,他们在朝为官清廉,分别以忠、廉、孝而著称于世,并荣载史册,傅氏府第也因此得名三进士府第。

傅氏三世进士府第为明代建筑,其建筑结构注重朴实耐用,系二进五开间古大厝,座北朝南,总建筑面积480平方米。建筑结构全部采用木、石、砖材料为主,硬山式屋顶,飞檐翘脊,梁栋粗壮,结构严密。厅堂宽敞明亮,上方悬挂着“三世五进士”和“苦节纯孝”两块牌匾,光辉夺目(“文革”中被毁)。府第前面墙壁采用泉州古建筑艺术特色的“出砖入石”砌成,整体外观更显得古色古香。

三进士第外现状

蒋氏华侨家族民居群位于泉州市鲤城区常泰街道树兜社区,是一处较大型的传统华侨民居群落,建于公元1926-1935年,其将中国传统型的闽南建筑加南洋外廊式建筑相结合,做工细腻,所用木材多数为来自南洋的硬木。许多后院的西方洋楼式建筑,低调不张扬,精细中不乏创新。

蒋氏华侨家族民居群

蒋氏华侨家族民居群的建筑风格富丽精美

△ 文/图来源于陈敬聪编著《泉州古民居》

鲤城区系列回顾