丰泽区目录

蟳埔蚵壳厝群|陈庆镛故居|陈碧峰故居

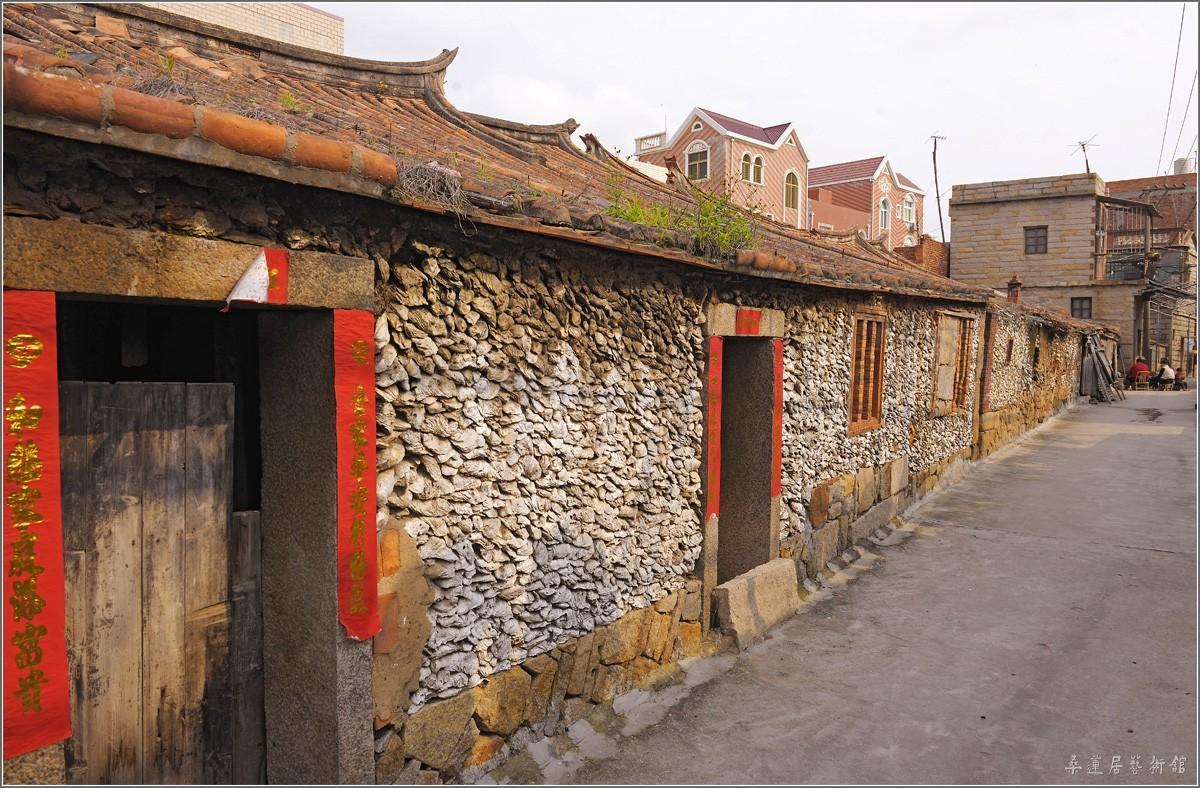

蚵壳厝,是闽南泉州地区一种传统特色建筑,即用蚵壳建造的房屋(闽南语中,厝乃房屋之意,蚵就是海蛎),形成于宋元明清年代,至今已有近千年历史。主要分布于泉州市丰泽区东海街道的蟳埔社区、法石社区、东梅社区和金崎社区一带,其中以蟳埔社区最为集中。当地人拾蚵壳拌泥灰筑屋而居,建起一座座的蚵壳厝,是我国东南沿海具有特色的贝饰古民居,其建筑的巧妙与精湛,是东南沿海甚至在内地都是绝无仅有的一种建筑形式,构成了闽南沿海古民居的一道独特的自然景观。

蚵壳厝,是我国东南沿海具有特色的贝饰古民居

近年来,这些记载着泉州辉煌历史和“海上丝绸之路”灿烂文化的“蚵壳厝”,吸引了大量中外游客和文化艺术爱好者慕名而来。尤其是泉州当选中国首个“东亚文化之都”后,更有不少海内外宾客来到泉州,观赏“蚵壳厝”,品味“海丝文化”。

蟳埔女风情照

陈庆镛故居位于泉州市丰泽区北峰街道北峰社区塔后村,坐北朝南,三开间二进深古大厝,面积约500平方米。

陈庆镛在清道光二十三年(公元1843年)上奏《申明弄赏疏》,极力反对起用在鸦片战争中丧权辱国而被革职的大臣琦善、奕山、牛鉴、文蔚等人,谏草流传、读者咋舌,真声震天下,与朱琦、苏廷魁并称为“天下三大鲠直御史”。他又是一位精研汉学和金石学学问渊博的学者,著有《籀经堂集》、《三家诗考》、《说文辞》《古籀考》等。卒赠光禄寺卿,钦赐祭葬,进祀贤祠。

清咸丰年间题写的“实事求是”石匾

福建知府江春霖书“抗直敢言”匾额

陈庆镛故居建于清道光年间,距今有190余年,历经风雨,主体建筑早已倒塌,杂草丛生,一片凄凉,其间仅存一口废弃的古井。后来扩建的黄门书房架构尚在,墙体基本完好;门额嵌1块“实事求是”的石匾,署“咸丰丙辰(公元1856年),颂南书”。据说,此匾原在西护厝的门额,扩建书房时移于此。相传陈庆镛故居有其同僚名士题写“芡门”两字匾额,故其府第也称芡门。外墙裙用花岗石砌筑,墙壁系“土葛”封砖,内隔墙用苇秆抹泥。室内外均没雕梁画栋,整座建筑简朴平常,与周围普通民居没有太大区别。故居前面是陈氏祖厝。陈庆镛及其祖辈曾在此居住过。祖厝为两进三开间双护厝,下房泥土墙壁有些剥落。陈庆镛晚年居住在西护厝撰写《籀经堂文稿》,护厝西门门额嵌1块写有“留耕小筑”的匾额,左上角有小字“乙丑凉月立”,右下角落款:大霁囗书。陈庆镛逝世后,皇帝赠光禄寺卿,钦赐祭葬,进祀乡贤祠。

陈碧峰故居地处泉州市北峰街道塔后社区

陈碧峰故居位于今泉州市丰泽区北峰街道塔后社区,始建于公元1932年,1935年竣工。据其后裔介绍,建造这一规模宏大、结构严谨的大厝花费了18万银元。故居为典型的闽南古大厝风格,坐北朝南,两进五开间带双护厝,悬山式屋顶,燕尾翅屋脊,墙壁或封砖或砌石,到处是精美的石雕、砖雕,辉绿岩的窗棂经过精雕细琢,柱、栋、梁均有精美的木雕。屋前有石埕,屋后有花园,总占地面积4000多平方米,其中建筑面积1350平方米。

陈碧峰(公元1887-1953年),泉州西门外塔后村(今属丰泽区北峰街道塔后社区)人,旅缅华侨。他早年就到缅甸谋生,10多岁开始在缅北一个碾米厂当伙计,后积攒了一点钱便自办一个公司,向印度出口熟米并自办两家碾米厂。后来,又在新加坡和香港等地开店。生意越做越好。公元1941年太平洋战争爆发后,日寇侵占缅甸,他带领家人返回泉州。抗日战争胜利后,寓居厦门;1948年后又从厦门乘船前往缅甸仰光侨居。

△ 文/图来源于陈敬聪编著《泉州古民居》

鲤城区系列回顾

陈敬聪:泉州古民居·鲤城区卷(上)

陈敬聪:泉州古民居·鲤城区卷(中)

陈敬聪:泉州古民居·鲤城区卷(下)