德化县目录

凤歧堂|厚德堡(祥光土楼)|大兴堡|光裕堂(郑氏家庙)|蟠龙楼(双奶石厝)|永茂堂|宏功堂与德树堂|百石堂、千斗堂和振良堂|种德堂|赖垓家庙(颍川庙堂)|漠显堂|桃源堂|大东堂|苏氏宗祠 (新兴堂、世德堂)

凤歧堂位于德化县浔中镇诗墩卢郭坂,系清咸丰年间林曰铼肇居所建的古民居,占地3000多平方米,至今己有150多年历史,依然保留完好。

凤歧堂是民间两进古典式平房结构,正厅、前堂两侧屋脊各堆塑双翘脊,具有闽南古大厝风格,但正厅堂两边护厝与过水(餐厅)交界之墙却高出屋盖,建成圆拱形,称为防火墙,具有闽中民居建筑风格。前堂正中开两扇大门,两边加开仪门,显典雅斯文。前廊壁中各开大圆窗,镂刻四只展翅蝙蝠,同腾喜案,与仪门两厢壁窗镂刻牡丹花卉相对应,象征福禄富贵。同时,对称设置下厅房,作为习文研墨之室,一见便知是书香门第。

跨进前堂,便是大庭、正厅、左右厢房和书院,门窗皆镂刻麒麟、牡丹、花鸟等吉祥图案,处身其中顿觉恬静舒畅仿佛领悟建造者的意识和精神寄托。

厚德堡,俗称祥光土楼,坐落在德化县水口镇祥光村,古堡系本村江氏先祖江开安公鼎建,建于清道光年间。它背峙青山,面朝平畴。也许它深藏偏僻山村,更增添了一种神秘的色彩。

古堡外沿四周采用古老的夯土板筑技术,就地选取生土、砂石、竹片,在高达3米的石墙上夯筑起高达2米的土墙,壁垒森严。全楼呈封闭型,外墙只开正面一座大门,侧翼一个小门。底层不开窗户,顶层才开设有栅栏窗棂的小窗,供观察敌情。因此古堡不同于普通民居,还兼具军事防御功能。古堡不仅造型设计壮观,而且防御性好、抗震性强,防潮隔音,冬暖夏凉,虽历经几百年风雨侵袭和地震、战火洗礼,至今仍巍然屹立。

古堡的内部建筑物以木结构为主,有360多间房屋。设计者考虑到防火安全,第一组建筑群之间由庭院和高出屋脊的夯土墙分隔开来,并凿有水井,防备祝融降祸。

大兴堡,俗称“大兴土楼”。位于德化县三班镇硕杰村。其北枕大兴山之险,西南望天马山之雄,南以大云溪为襟带,东扼五德公路咽喉。为郑展枢建于清康熙六十一年(公元1722年)元月。

修缮中的大兴堡

大兴堡为单檐歇山式土石木结构,平面呈长方形,全堡占地面积约为3648平方米,总建筑面积约为4.36万平方米,共有房间240间。城墙底部呈封闭式,垒砌溪石,上部运用传统的“大墙版” 夯筑三合土墙(黄土、小沙石、石灰等),四周开有40余个铳眼,东、西辟有大拱门各1座。东门为正门,门楣上镌刻“大兴堡”3个端庄遒劲的楷体大字。西城门用青条石(俗称“青沟石”)砌成,质坚光滑,石块嵌接紧密。原来每座城门安装有内外2道4扇厚达0.2米的木质门。民国中期,外道门毁于匪。城门内有1条曲尺形石台阶可通城垣。东北、西南隅各有凸实的角楼1座,面积约11平方米。

堡内建筑布局对称严谨,轴线分明。以横贯东、西门的通道为中轴线,沿中轴线有面积206平方米的宽敞天井,开井两侧建有单檐庑殿式屋顶的阁楼,两厢格式大体对称。每层进深2间,面阔10至15间。上层中央为厅堂,其中北楼大厅为议事司祭祀寿庆等大事之用,每座楼东西两端有简易木梯。环绕城垣四周架设双层倚楼。东、西两列倚楼,屋顶为硬山式。梁柱斗拱托瓦檐,木构组织简单壮硕。

在三百余年的漫长岁月里,古堡屡经战火兵燹,民国三十一年大兴堡重修,现在郑氏族人又一次大面积重修大兴堡。

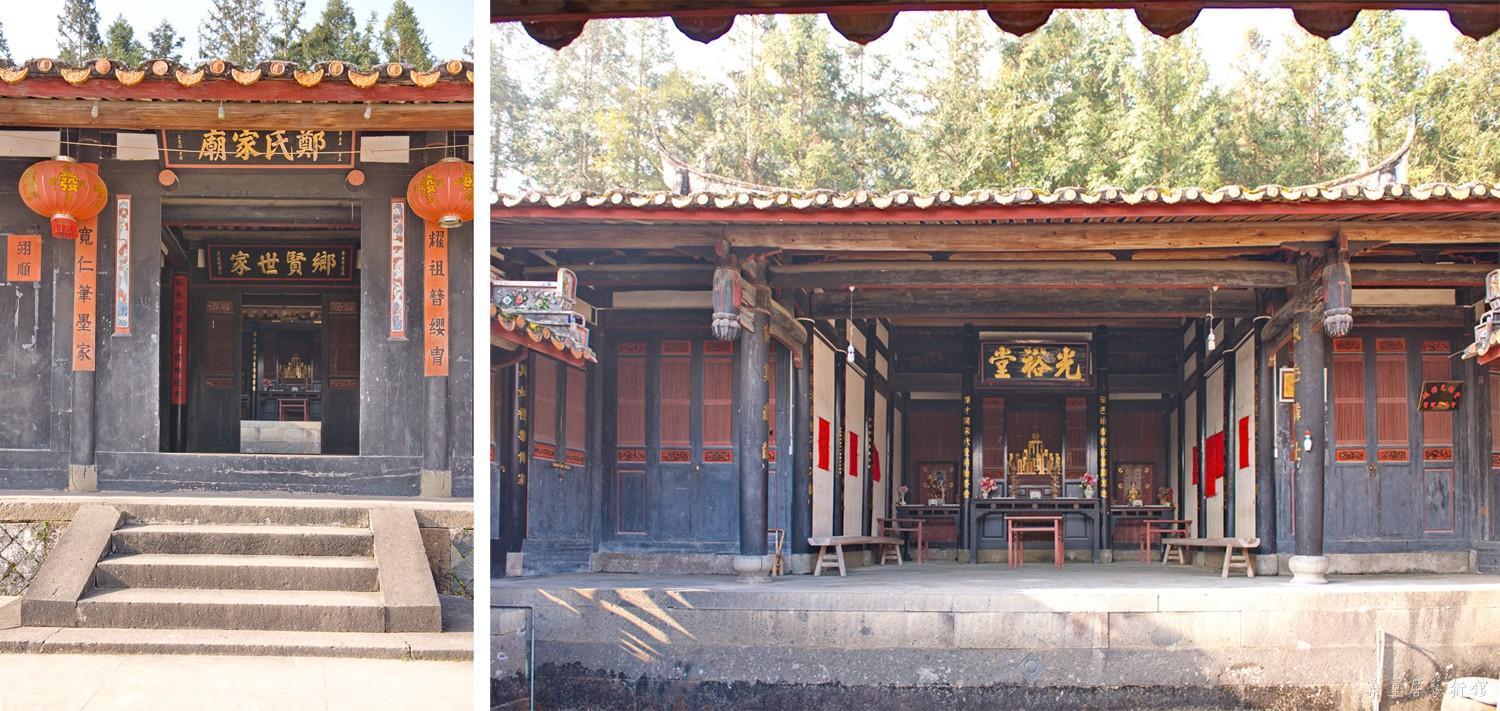

光裕堂位于德化县三班镇三班村的虎形山下,原名追远堂,又名郑氏家庙,始建于宋代,明清时期多有修葺,迄今已有数百年历史。光裕堂是一座典型的闽南传统建筑,土木石结构,抬梁式构架,由东西两厅及左右两厢房组成,筑造精巧,结构讲究。祠内木雕、石雕尤为精美,木雕的祥龙、花卉,石雕的虫鸟、瑞兽,均栩栩如生。其正脊、檐枋上的神兽组件与雕花图案十分精致,造型与花样各具特色。屋檐上的青苔与略带风化痕迹的雕花脊兽,仿佛共同诉说着沧桑的历史。一进正厅,梁柱上乌漆金字的硕大楹联:“硕邑始唐朝拓业渊源远,杰才开宋代登科翰墨香。”揭示了当地郑氏一族自开宗创流以来的荣光。

光裕堂之所以等同于郑氏家庙,还要归功于先贤郑兼才。郑兼才生于清乾隆年间,曾考中解元,他将毕生心血倾注于闽台两地的教育和文化事业,先后在闽清、安溪、泉州、台湾等地出任教谕一职,总管文化教育事宜。

在德化县三班中学茂林山背面,山势分成两脉,隆起向下绵亘在平畴上,状如一对硕大无朋的乳房,怪异的是乳房末端又耸起两块浑圆、大小相仿、状如黑馒头的巨石,极似乳头。乳沟正中有一座古大厝,这就是蟠龙楼,又称双乳石厝蟠龙楼。

蟠龙楼建于清康熙六十一年(公元1722年)以后,至今大约有280年的历史。全楼分成前后二进,倚山而筑,前落为平屋,后落为上下两层木构楼房,形成前低后高的格局。前后进中间隔有溪卵石铺就的露水深水埕,埕的左右厢房廊道各有一木制楼梯,可登上楼厅及两边的大房。楼厅有杉条护栏,拦腰以上有能向两边推移的木制大窗扇,在楼上可凭窗远眺。楼下至今已空荡无物,仅有撑楼的木柱竖立其间。上下楼的主体构筑外,还有过水、小埕、护厝。全楼有几十间房间,房间及全楼下部均为杉板构筑,拦腰以上为编竹涂以白灰。此类建筑缺乏防匪防盗功能,但也说明当时社会相对安定。

全楼上下屋顶均为翘脊飞檐,即歇山式结构。屋架为穿斗抬梁混合式,屋内廊道全为条石镶边青砖铺地;大门外的大埕仍是条石镶边,中为土灰掺沙夯平压实,至今仍坚实如故。

埕外原有左二右三的红漆旗杆,有的还“带斗”,当时,能竖旗杆的只有捐贡、中举的人才能享有的荣誉。埕外靠中间的两个石乳相隔约2米,两乳间一条窄窄的卵石通道与古道相连。

从古厝的规模、面积、气势仍能想见当年的气派与辉煌。

永茂堂位于德化县三班镇泗滨村,俗称颜氏祖厝。该堂为泗滨颜氏始祖颜教先肇基之地,五代后唐归德场场长(德化建县前称归德场,场长即后来的县长)颜仁郁亦诞生于此。

永茂堂始建于唐朝末年,至今几经沧桑,元末被盗贼烧毁,后来又重新建造。明正统年间再次遭兵毁,万历戊子年重新修建,清乾隆十五年依旧制重修并有所扩大。今建筑为清光绪二十四年至二十六年(公元1898—1900年)所修,总面积3140平方米,建筑面积661平方米。走进祠堂,一抬头,便能看到大厅内挂着“支分东鲁远;派衍泗滨长”,“政绩著侯官昔日入闽持虎节;书香传嘉礼今朝归德肇龙浔”(明代奉议大夫岷山左史颜廷榘所撰),“梓乡永茂庆如松以孝友培根柢为宇宙太和元气惟诚与敬;溪水环流开一鉴渊源于文礼衍古今道学嫡传待子若孙”(木板刻,清代德化进士王必昌手撰)等联语,讲的是泗滨颜氏一脉系东鲁颜回所传,而后颜芳随父入闽,在泗滨开基创业以及颜仁郁被闽王王审知任命为福建农官等事。大厅保留有清进士王必昌题刻的楹联。

该祠堂分为上下两进,上进大厅两旁各有东西两小厅;下进大厅连接东西厢房,砌石板的天井、饰翘脊及花卉雕刻的屋顶、红砖封墙的围墙、堂前大小门庭、堂后花台园领、堂侧左右砂手……

清乾隆年间,德化县三班镇泗滨村的颜英助,自幼聪明好学,青年时代发奋图强,克家成业,在梅岭建了五条陶瓷龙窑,并在泉州城内开设商行,成为泗滨一大富户。致富后,他开始在大云渓边筑堤岸,兴建宏功堂和德树堂。不幸颜英助壮志未酬,年仅42岁便英年早逝。其妻张氏善娘贞操寡守,继承遗願,将宏功堂和德树堂两座华夏相继建成,并建了瑞绵斋。

德树堂

宏功堂和德树堂建于清乾隆二十年前后,两座古厝建筑面积均为608平方米,梁架结构为穿斗抬梁混合式,屋顶结构为双檐歇山顶式,砖木结构,上下两进。德树堂厅头挂有肇基者颜英助夫妇画像,厅中的围屏浮雕细刻古色古香。两座古厝的大厅左右架四六㮼,下堂外正面用泉州购回的红砖舖就,屋外檐下的条形壁画,清晰历历在目;宏功堂的建筑形式与德树堂不尽相同,门口用砖砌一长方型门庭,紧贴长方型门庭外沿砌一小庭,状如装满的布袋的一半,名为布袋埕,意寓富裕、吉祥。

▎文/图来源于陈敬聪编著《泉州古民居》

▎陈敬聪 1950年9月生,福建泉州人。第九届、十届泉州市政协副主席、泉州泉商发展促进会常务副会长、中国摄影家协会会员、英国皇家摄影协会会员、中国民俗摄影家协会会员、中华文化促进会市长书画艺术中心理事、泉州市摄影家协会顾问。出版大型摄影画册《蟳埔女》、《激情农运》、《见证泉州》、《泉州老街巷》等。

《泉州古民居》全集回顾:

鲤城区卷(上)|鲤城区卷(中)|鲤城区卷(下)|丰泽区卷|洛江区卷|泉港区卷(上)|泉港区卷(下)|台商投资区卷|晋江市卷(上)|晋江市卷(下)|石狮市卷|南安市卷(上)|南安市卷(中)|南安市卷(下)|惠安县卷|安溪县卷|永春县卷(上)|永春县卷(下)|德化县卷(上)|德化县卷(下)